Строение поджелудочной железы птиц

Теория:

Пищеварительная система

Пищеварительная система птиц, так же как и других позвоночных животных, представлена пищеварительным трактом и железами.

Пищеварительный тракт

Рот — глотка — пищевод — зоб (у зерноядных птиц) — желудок (железистый и мускулистый отделы) — кишечник (тонкая и прямая кишка) — клоака.

Пищеварительные железы — выделяют вещества (ферменты), необходимые для переваривания пищи.

- слюнные железы— выделяют слюну;

- печень — выделяет желчь;

- поджелудочная железа — выделяет поджелудочный сок.

Пищеварительная система начинается клювом. Клюв ограничивает ротовую полость. В ротовой полости есть язык. Зубы отсутствуют.

Пища проходит глотку, затем попадает в пищевод. У многих птиц пищевод имеет расширение — зоб, где происходит накопление и размягчение пищи.

Желудок делится на железистый и мускулистый отделы. В железистом отделе желудка пища переваривается под действием ферментов, в мускулистом — перетирается стенками желудка и мелкими камушками, проглоченными птицей.

Из желудка пища попадает в тонкую кишку, где обрабатывается пищеварительными ферментами печени и поджелудочной железы. Тонкая кишка переходит сразу в прямую, которая открывается в клоаку.

Обрати внимание!

Особенности строения пищеварительной системы (отсутствие зубов, предварительная обработка пищи в зобе, строение желудка, короткая прямая кишка) — это приспособление к облегчению массы тела птицы (что важно для полёта).

Кровеносная система замкнутая, состоит из четырёхкамерного сердца и сосудов.

Два круга кровообращения.

Сердце птицы имеет полную перегородку и состоит из (4)-х камер: двух предсердий и двух желудочков. Дуга аорты — только правая (левая редуцирована).

В сердце кровь не смешивается, она полностью разделена на венозную (в правой части сердца) и артериальную (в левой части сердца).

При движении по телу кровь проходит два круга:

Большой круг — от левого желудочка сердца по всему телу до правого предсердия.

Малый (лёгочный) круг — от правого желудочка сердца через лёгкие до левого предсердия.

У птиц высокий уровень обмена веществ.

За счёт полного разделения артериальной и венозной крови во все органы тела поступает богатая кислородом кровь, что способствует сохранению постоянной высокой температуры тела, поэтому Птицы — теплокровные животные.

Теплокровные животные — это животные с постоянной температурой тела, которая не зависит от температуры окружающей среды.

Органы выделения представлены двумя тазовыми почками. От почек отходят мочеточники, открывающиеся в клоаку. Мочевого пузыря нет (приспособление к облегчению веса тела).

Продукт выделения — мочевая кислота.

Нервная система

Нервная система птиц развита хорошо. Увеличивается головной мозг и его масса. Развиваются зрительные бугры среднего мозга и мозжечок.

Развитие мозжечка связано со сложной координацией движений.

Хорошо развиты органы зрения и слуха.

Глаза крупные, имеют два кожистых века и мигательную прозрачную перепонку.

Зрение у птиц цветное, в большинстве случаев монокулярное. У сов зрение бинокулярное.

Птицы обладают высокой остротой зрения, т. к. у них наблюдается двойная аккомодация — изменение кривизны хрусталика и изменение расстояния между хрусталиком и сетчаткой.

Птицы хорошо слышат. Слуховое отверстие находится ближе к затылку и скрыто перьями.

Органы слуха состоят из внутреннего и среднего уха с барабанной перепонкой. Слуховая косточка одна.

Органы обоняния развиты слабо.

Источники:

Биология. Животные. 7 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / В. В. Латюшин, В. А. Шапкин. — М.: Дрофа.

Трайтак Д. И., Суматохин С. В. Биология. Животные. 7 класс. — М.: Мнемозина.

Никишов А. И., Шарова И. Х. Биология. Животные. 7 класс. — М.: Владос.

Константинов В. М., Бабенко В. Г., Кучменко B. C. / Под ред. Константинова В. М. Биология. 7 класс. — Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ.

https://cdo-bio.ru/zoologiya

https://school-collection.edu.ru

https://interneturok.ru

Источник

Материал взят с сайта www.hystology.ru

Строение пищеварительной системы птиц во многом напоминает пищеварительный аппарат млекопитающих. Он также состоит из пищеварительной трубки и застенных желез – слюнных, поджелудочной и печени.

Характер переработки твердого корма, поступающего в организм птиц и требующего измельчения при отсутствии зубов, обусловливает особенности функциональной морфологии пищеварительной системы, которые освещаются в курсе “Анатомии сельскохозяйственных животных”. Значительные отличия имеют ротовая полость и желудок. Другие органы – тонкая и толстая кишка, печень, поджелудочная железа сходны по строению с органами млекопитающих.

Ротовая полость птиц покрыта плоским многослойным эпителием. Толщина эпителиального слоя и процесс его ороговения в разных участках ротовой полости характеризуются своими особенностями. Процесс ороговения интенсивно протекает на границе с кожным покровом и завершается образованием рогового пласта. Многослойный сквамозный эпителий расположен на основной пластинке, построенной из рыхлой соединительной ткани.

В ротовую полость открываются выводные протоки следующих желез: челюстных, небной, глоточной, подчелюстных (передней и задней), язычных, кольцевидно-черпаловидных, желез угла рта. В основе строения этих желез лежит железистая долька, состоящая из слизистых клеток, радиально расположенных вокруг собирательного или центрального пространства (полости). Последняя переходит в выводной проток, стенка которого построена из покровного эпителия.

Серозные секреторные концевые отделы в составе слюнных желез не обнаружены. Строение слюнных желез птиц изучено недостаточно.

Пищевод. Его стенка состоит из слизистой, мышечной и адвентициальной оболочек. В слизистой оболочке хорошо выражены четыре слоя: эпителиальный, основная и мышечная пластинки, подслизистая основа. Эпителиальный слой представлен плоским многослойным ороговевающим эпителием. В процессе ороговения поверхностно лежащие клетки превращаются в роговые чешуйки.

Собственная пластинка состоит из рыхлой соединительной ткани, которая бедна эластическими волокнами и лимфоидной тканью.. Ее сосочки вдаются в эпителиальный слой и имеют значительную высоту. В самой пластинке расположены слизистые железы. Все концевые отделы железы открываются в собирательную полость, являющуюся началом неразветвленного выводного протока. В железистых клетках концевого отдела ядра прижаты слизистым секретом к базальной мембране. В зоне перехода основной пластинки пищевода в желудок лежат многочисленные лимфоидные узелки – эзофагиальная миндалина.

Мышечная пластинка слизистой оболочки сильно развита. Она построена из продольно-ориентированных гладкомышечных клеток. Этот слой участвует в образовании складок слизистой оболочки.

Подслизистая основа состоит из рыхлой соединительной ткани, создавая тем самым подвижность слизистой оболочки при образовании ее непостоянных складок.

Mышечная оболочка представлена двумя слоями гладко-мышечных клеток: внутреннего – циркулярного и наружного – продольного. Более развит циркулярный слой.

Адвентиция, как и у млекопитающих, построена из рыхлой соединительной ткани. После вхождения пищевода в грудную полость адвентиция заменяется серозной оболочкой.

Производным стенки пищевода является зоб, поэтому его стенка также имеет три оболочки, построенные из тех же слоев, а слои – из тех же тканей. Вентральная стенка зоба представлена более толстым эпителиальным слоем, в котором очень четко” проходит граница между производящим и роговым слоями. Слизистые железы находятся только в дорсальной стенке зоба. Мышечная пластинка и мышечная оболочка особенно сильно развиты в вентральной части зоба.

Желудок состоит из двух отделов – железистого и мышечного (рис. 281). Первый выделяет пищеварительный сок, второй предназначен для перетирания пищи. В железистом желудке пищевой ком обогащается ферментами и, не задерживаясь, попадает в

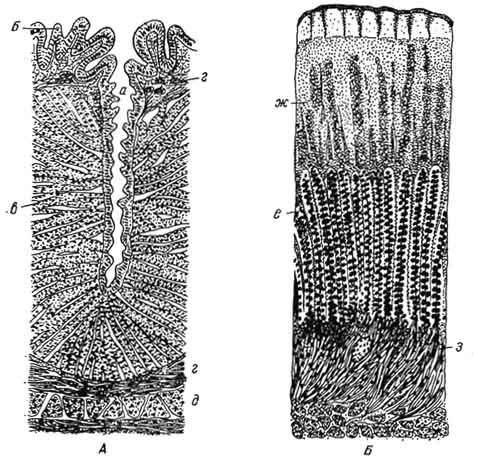

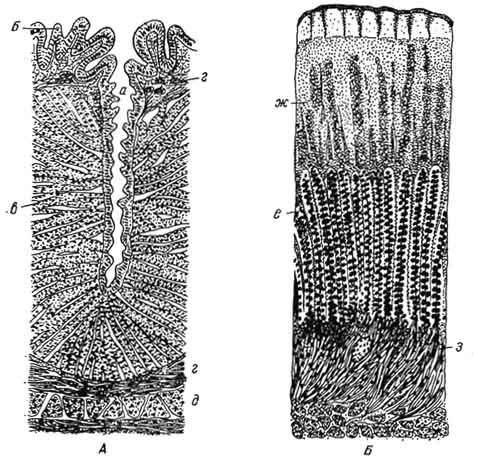

Рис. 281.

Слизистая оболочка железистого (А) и мышечного (Б) желудка курицы:

а – железистые мешочки; б – поверхностные и в – глубокие железы; г – мышечная пластинка; д – мышечная оболочка; в – железы; ж – роговое вещество; з – соединительная ткань.

мышечный желудок, где и происходит химическая и механическая переработка.

Железистый желудок. Его стенка сформирована из слизистой, мышечной и серозной оболочек. Эпителиальным слоем слизистой оболочки является однослойный цилиндрический железистый эпителий, поэтому покровный эпителий желудка – это обширное железистое поле, продуцирующее слизь.

Основная пластинка представлена рыхлой соединительной тканью, богатой клеточными элементами. В ней расположены однодольчатые (у уток) и многодольчатые (у кур и гусей) железы. Дольки отграничены междольковой соединительной тканью. Внутри каждой дольки находится собирательная, или центральная, полость, покрытая однослойным железистым эпителием, переходящим в поверхностный эпителиальный слой железистого желудка. Эпителий дольки железы погружается вглубь, формируя структуры, аналогичные желудочным ямкам у млекопитающих. В эти ямки открываются трубчатые железы, расположенные в дольке.

Плотно прилегая друг к другу, они лежат радиально вокруг собирательной полости. Трубчатые железы построены из одного типа железистых клеток. Электронно-микроскопические исследования свидетельствуют о том, что эти клетки продуцируют и соляную кислоту, и пепсиноген, поэтому в клетках содержатся развитая зернистая эндоплазматическая сеть, множество крупных митохондрий с большим количеством плотно лежащих крист, гладкая эндоплазматическая сеть, пузырьки и микротрубочки. В зоне комплекса Гольджи расположены зимогенные зернышки. По мнению некоторых авторов, синтез соляной кислоты осуществляется в апикальной части железистой клетки, а пепсиногена – в базальной.

Выводные протоки желез открываются на поверхности возвышений слизистой оболочки. Эти возвышения видны невооруженным глазом и называются железистыми мешочками. Других желез в слизистой оболочке нет. Мощный слой мышечной пластинки слизистой оболочки железистого желудка является продолжением мышечной пластинки слизистой оболочки пищевода. Гладкомышечные клетки оплетают железы снизу, боков и сверху.

Подслизистая основа состоит из рыхлой соединительной ткани и развита незначительно. Мышечная оболочка представлена двумя слоями гладкомышечных клеток, из которых внутренний является циркулярным, наружный – продольным.

Серозная оболочка построена, как обычно, из рыхлой соединительной ткани и мезотелия.

Мышечный желудок. Стенка мышечного желудка имеет три оболочки: слизистую, мышечную и серозную.

Эпителиальный слой слизистой оболочки представлен однослойным кубическим эпителием. Его впячивания в основу слизистой являются желудочными ямочками. В них открываются выводные протоки простых трубчатых желез, расположенных в основной пластинке. Железа состоит из дна, тела и шейки. Железы построены из главных клеток. Они кубической формы с интенсивно развитой белоксинтезирующей системой, то есть гранулярной эндоплазматической сетью. Плазмолемма на апикальной поверхности клеток образует множество микроворсинок. Предшественниками главных клеток являются базальные клетки. Перемещаясь по направлению к шейке железы, они становятся клетками желудочных ямок и покровным эпителием. Железы вырабатывают секрет, который на поверхности желудка затвердевает, образуя очень твердый теркообразный слой – кератиноидный покров, или кутикулу. Она состоит из вертикально ориентированных колонок, образовавшихся из секрета трубчатых желез и расположенного между ними матрикса. Последний формируется из секрета клеток желудочных ямочек и поверхностного эпителия. Механическому размягчению корма способствуют находящиеся в просвете мышечного желудка песок, гравий, камушки и другие твердые предметы. В секрете желез ферментов нет.

Переваривание корма протекает под действием секрета железистого желудка, бактерий, энзимов пищи.

Мышечный слой слизистой оболочки отсутствует.

Подслизистый слой построен из плотной волокнистой соединительной ткани.

Мышечная оболочка представлена мощными пучками гладкомышечных клеток. Ее сильные сокращения способствуют механическому размельчению корма. Кольцевой слой на дорсальном и ,вентральном краях желудка образует треугольные главные мышцы. Между ними лежат промежуточные мышцы.

Серозная оболочка имеет соединительнотканный слой и мезотелий.

Кишечник. По строению стенка кишечника сходна со строением млекопитающих. Эпителиальный слой слизистой оболочки – однослойный цилиндрический каемчатый эпителий. Он состоит из каемчатых, бокаловидных и энтерохромафинных клеток. Основная пластинка, построенная из рыхлой соединительной ткани, образует выпячивания, покрытые каемчатым эпителием. Это – ворсинки. У основания ворсинок открываются крипты – трубкообразные вдавления также покрытые эпителием. Они, как и ворсинки, увеличивают всасывающую поверхность, у их основания находятся железистые и стволовые клетки, поэтому крипты считаются зоной митотически делящихся энтероцитов, которые восполняют эпителиальный слой ворсинок. Соединительная ткань богата лимфоидными элементами, которые расположены диффузно и в виде лимфоидных узелков.

Мышечная оболочка построена из двух слоев гладкомышечных клеток. Наиболее развитым является внутренний циркулярный слой.

Серозная оболочка состоит из рыхлой соединительной ткани и мезотелия.

Клоака – расширение задней кишки пищеварительного канала. В клоаку открываются также половые и мочевые пути, поэтому в ней различают три отдела: копродеум, уродеум и проктодеум. Первая из них является самой обширной частью. По строению она имеет сходство с задней кишкой.

Поджелудочная железа – дольчатый орган, лежащий в петлях двенадцатиперстной кишки. Количество железистых долек у сельскохозяйственных птиц разных видов варьирует. Дольки разграничены междольковой соединительной тканью. Они построены так же, как и у млекопитающих, из экзокринных и эндокринных отделов. Количество главных выводных протоков, выстланных, как и междольковые, однослойным столбчатым эпителием, у разных птиц различно. У индеек их два, у кур – три. Главные выводные протоки распадаются на междольковые, а последние – на вставочные. Вставочные выводные протоки покрыты плоским однослойным эпителием и переходят в секреторные отделы.

Эндокринная часть железы – это комплекс панкреотических островков. У птиц они состоят только из одного типа клеток – либо клеток А (темных), либо из клеток В (светлых), в связи с чем различают светлые и темные островки. Соотношение этих типов островков у кур может меняться под влиянием пола и возраста. У цыплят раннего возраста превалируют светлые островки.

Печень. Функциональная морфология печени птиц и млекопитающих сходна: дольчатое строение обусловлено кровоснабжением органа; центральное расположение в дольке центральной вены; на периферии долек находятся триады, состоящие из междолькового желчного выводного протока, междольковой вены и междольковой артерии. Гепатоциты формируют радиально лежащие балки. Между ними находятся венозные синусоиды.

Отзывов (0)

Добавить отзыв

Источник

Анатомия птиц — строение тела птиц. Характеризуется уникальными адаптациями, прежде всего предназначенными для полета. У птиц развит лёгкий скелет, легкая и мощная мышечная система, которая, наряду с сосудистой и дыхательной системами способна выдерживать очень интенсивный метаболизм, необходимый для полёта. Развитие клюва также привело к образованию характерной пищеварительной системы. Все эти анатомические свойства птиц привели к выделению их в отдельный класс позвоночных.

Внешняя анатомия обычной птицы

2 — голова;

3 — радужная оболочка;

4 — зрачок;

5 — спина;

6 — малые кроющие крыла;

7 — плечо;

8 — кроющие второстепенных маховых;

9 — кроющие первостепенных маховых;

10 — надхвостье;

11 — первостепенные маховые;

12 — подхвостье;

13 — бедро;

14 — предплюсневой сустав;

15 — плюсна;

16 — пальцы;

17 — голень;

18 — брюхо;

19 — бок;

20 — грудь;

21 — горло;

22 — серёжка.

Дыхательная система[править | править код]

Для обеспечения интенсивного обмена веществ при полёте птицам необходимо много кислорода. В процессе эволюции у птиц сложилась уникальная система, так называемое непрерывное дыхание. Вентиляция лёгких происходит при помощи воздушных мешков, которые имеются в настоящее время только у птиц (вероятно, они были и у динозавров).

Воздух движется всегда в одном направлении справа налево через лёгкие птицы, как при вдохе так и при выдохе. Показана дыхательная система обыкновенной пустельги: 1 — шейный мешок, 2 — ключичный мешок, 3 — черепной воздушный мешок, 4 — хвостовой-грудной воздушный мешок, 5 — брюшной воздушный мешок (5′ — diverticulus тазового пояса), 6 — лёгкое, 7 — трахея

Воздушные мешки сами не осуществляют газообмен, а хранят воздух и действуют как меха, поддерживая поток свежего воздуха через лёгкие в одном направлении как при вдохе, так и при выдохе[1].

Схема течения воздуха по лёгким птицы и воздушным мешкам на вдохе (верхнее изображение) и на выдохе

При течении воздуха через систему мешков и лёгкие не происходит смешивания богатого кислородом и бедного кислородом воздуха, в отличие от дыхательной системы млекопитающих. Благодаря этому парциальное давление кислорода в лёгких птиц сохраняется таким же, как и в воздухе, что приводит к более эффективному газообмену как по кислороду, так и по углекислому газу. Кроме того, воздух проходит через лёгкие как на вдохе, так и на выдохе, за счёт воздушных мешков, служащих резервуаром для следующей порции воздуха.

Лёгкие птиц не содержат альвеол, как у млекопитающих, а состоит из миллионов тонких парабронхов, соединённых на концах с дорсобронхами и вентобронхами. Вдоль каждого парабронха проходит капилляр. Кровь в них и воздух в парабронхах двигаются во встречных направлениях. Газообмен происходит через аэрогематический барьер.

Кровеносная система[править | править код]

У птиц четырехкамерное сердце, так же как у большинства млекопитающих и у некоторых рептилий (например, крокодилов). Такое деление повышает эффективность кровеносной системы, разделяя кровь, насыщенную кислородом и питательными веществами и кровь насыщенную продуктами обмена. В отличие от млекопитающих, у птиц сохранилась правая дуга аорты. Для поддержания активности сердце бьётся очень часто, например, у рубиновогорлого колибри частота сердечных сокращений может достигать 1200 в минуту (примерно 20 ударов в секунду)[2].

Пищеварительная система[править | править код]

Птичий пищевод довольно растяжим, в особенности у тех птиц, которые по образу жизни вынуждены заглатывать крупную пищу (например, рыбу). У многих птиц часто встречается зоб — расширение пищевода, богатое железа́ми. Зоб служит хранилищем для пищи у тех птиц, которые питаются большим количеством пищи сразу, а затем длительно голодают. У таких птиц пища попадает в зоб, а затем постепенно поступает в желудок. У других птиц (куриные, попугаи) зоб начинает первичное расщепление пищи, и в желудок она поступает уже в полупереваренном виде. У хищных птиц зоб накапливает неперевариваемые частицы корма — перья, кости, шерсть и прочее, которые затем отрыгиваются в виде погадок. Зобные железы некоторых птиц (например, голубей) вырабатывают особый творожистый секрет — «птичье молоко» (зобное молоко), который используется для выкармливания птенцов. Молоко образуется и у самцов, и у самок. У фламинго и пингвинов похожий секрет выделяют железы пищевода и желудка.

Передний отдел желудка птиц называется железистый желудок; он подвергает пищу химической обработке, а задний отдел — мускульный желудок — обрабатывает пищу механически.

Железистый отдел желудка развит больше и лучше у тех птиц, которые заглатывают большой объем пищи за раз. Здесь из желез выделяются различные ферменты, помогающие растворить попавшую сюда пищу. Секрет пищеварительных желез птиц весьма эффективен. У многих хищных птиц он частично растворяет кости, а у рыбоядных — рыбью чешую. Однако у сов и сорокопутов кости не перевариваются. У всех видов птиц не перевариваются хитин, кератин и клетчатка (лишь частично усваивается у голубей, кур и уток благодаря живущим в кишечнике бактериям).

Мускульный отдел желудка отделен от кишечника сфинктером — кольцеобразным мускулом-сгибателем, который препятстсвует проникновению в кишки обломков костей и других непереваренных частиц. Мускульный желудок у зерноядных и питающихся членистоногими птиц (голуби, страусы, журавли, воробьиные, гуси, куры), как следует из его названия, отличается развитой мускулатурой, образующей сухожильные диски. В обработке пищи участвуют даже стенки желудка. У других птиц (плотоядные и рыбоядные) мускулатура мускульного отдела желудка развита не сильно, и здесь продолжается по большей части химическая обработка пищи с помощью ферментов поступающих сюда из железистого желудка. Трубчатые железы мускульного желудка многих птиц образуют кутикулу: твердую кератиновую оболочку, которая так же помогает механически обрабатывать пищу(перетирать). Некоторые птицы заглатывают камешки, стеклышки, косточки и прочее так же для лучшего перетирания пищи.

У рыбоядных птиц есть ещё и пилорический мешок, третий отдел желудка, в котором пища дополнительно подвергается ещё более тщательной обработке.

Переваренная в желудке пища поступает в двенадцатиперстную кишку, затем в тонкий кишечник. У многих птиц есть и слепые кишки, несущие пищеварительные функции, однако у некоторых птиц слепые кишки являются рудиментами. Наиболее развиты слепые кишки у растительноядных птиц.

Прямая кишка накапливает непереваренные остатки пищи, она переходит в клоаку. Клоака — орган, общий для птиц и их предков пресмыкающихся. В клоаку также открываются выводные протоки мочевой и половой систем. На спинной стороне клоаки расположена фабрициева сумка, орган, значительно редуцированный у взрослых птиц (начиная с 8—9-месячного возраста), но нормально функционирующий у молодых. Фабрициева сумка образует лимфоциты и оксифильные лейкоциты.

Печень птиц очень велика относительно размеров их тела, её желчные протоки впадают в двенадцатиперстную кишку. У большинства птиц есть и желчный пузырь, который снабжает большим количеством желчи кишечник для обработки водянистой и жирной пищи.

Поджелудочная железа птиц имеет разные формы и всегда хорошо развита, значительно больше, чем аналогичный орган у млекопитающих относительно размеров их тела. Поджелудочная железа крупнее у зерноядных и мельче у плотоядных птиц.

Процесс пищеварения проходит у птиц быстро и энергично. Мясо и плоды усваиваются быстрее, семена и зерна — медленнее. В течение суток птица может съесть очень много, и намного превысить необходимый минимум питательных веществ. Так, мелкие совы, например, переваривают мышь за 4 часа, воробьиные водянистые ягоды за 8—10 минут. Зерна у курицы перевариваются в течение 12—24 часов. Насекомоядные насыщаются 5—6 раз на дню, зерноядные два раза. Один-два раза в день кормятся хищные птицы. Мелкие птицы съедают за сутки около 1/4 своей массы, крупные около 1/10. Птенцы едят больше и чаще, чем взрослые птицы. Так, большая синица приносит пищу птенцам примерно 350—390 раз в сутки, а американский крапивник около 600 раз. Таким образом становится наглядным значение насекомоядных птиц в природе и жизни человека. По подсчетам Э. Н. Головановой (1975), семья скворцов поедает 70—80 г насекомых в сутки. В гнездовой период пара скворцов очищает 70 деревьев от гусениц непарного шелкопряда, 40 деревьев — от дубовой листовёртки.

Потребность организма птиц в воде невелика. Кожное испарение птиц незначительно, кроме того, вода из мочи всасывается обратно, когда моча находится в верхнем отделе клоаки. Плотоядные и плодоядные птицы не пьют вовсе.

Покровы[править | править код]

Тело птицы почти полностью покрыто перьями, являющимися производными чешуй рептилий и на ранних стадиях развивающихся сходным образом. Участки кожи, покрытые перьями (чаще всего полосами) — птерилии, свободные промежутки между ними — аптерии. Перья несколько отличаются по строению в зависимости от функции и расположении на теле. Главный пигмент — меланин, дающий все цвета от черного до желтого, но так же имеются и дополнительные (каротиноиды), например, у фазанов брачном наряде — красный астаксантин, зооксантин обеспечивает ярко-желтую окраску, например, у канареек, кроме того имеются уникальные каротиноиды у африканских турако (порфирин (красный) и тураковердин (зеленый), отличаются содержанием меди и железа соответственно).

Линька у многих видов взрослых птиц происходит дважды в год: до и после размножения, но существует множество вариантов. Механизм — расслоение эпидермиса с последующим выпадением перьев, причем эпидермис слоится и на аптериях (неоперенных участках) тоже. Смена перьев идет в определенном порядке, обусловленном гормонами гипофиза и щитовидной железы. Перед сезоном размножения обычно меняются только контурные, обуславливающие брачный наряд, а после размножения — тотальная смена (тоже по определенной схеме: как правило, от туловища к концам тела и таким образом, чтобы не вредить полету). У мелких обычно идет быстро, у крупных может идти и весь год (орлы). У водоплавающих линька идет очень бурно, поэтому после сезона размножения они не способны летать, вынуждены прятаться.

Примечания[править | править код]

Литература[править | править код]

- Жизнь животных. В 7 т. / гл. ред. В. Е. Соколов. — 2‑е изд., перераб. — М. : Просвещение, 1986. — Т. 6 : Птицы / под ред. В. Д. Ильичева, А. В. Михеева. — 527 с. : ил.

- Дзержинский Ф. Я., Васильев Б. Д., Малахов В. В. Птицы // Зоология позвоночных. — М.: Академия, 2013. — С. 293—368. — 464 с. — ISBN 978-5-7965-7971-4.

Источник