Секреция амилазы слюнных желез и поджелудочной железы возрастает

Медицина / Физиология / Физиология (статья)

Физиология поджелудочной железы. Панкреатический сок. Амилаза

Статья |

9-08-2018, 12:53

|

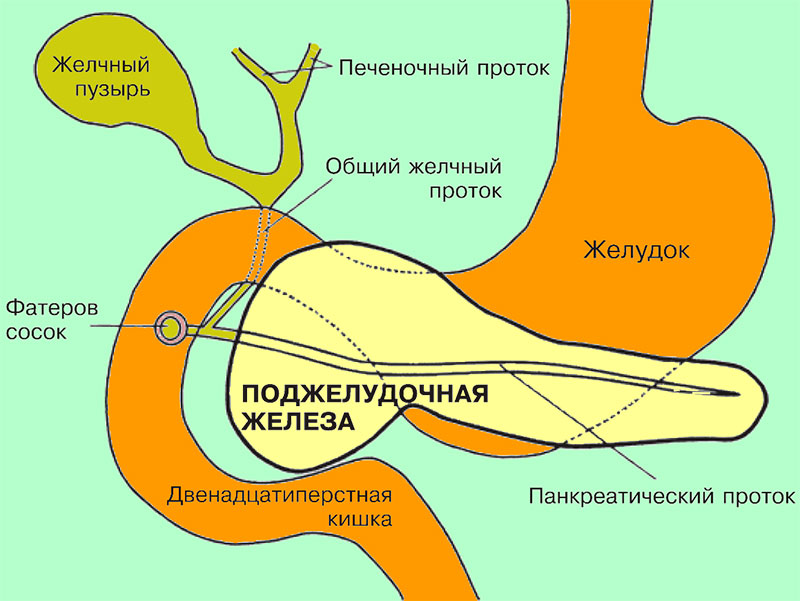

Поджелудочная железаПоджелудочная железа представляет собой орган бледно-желтого цвета, мягкой консистенции, длина которого составляет примерно 12-15 сантиметров, масса около 100 г; расположена поперечно в верхней части живота. Форма поджелудочной железы напоминает цилиндр с хорошо различимыми хвостом, телом и головкой. Головка поджелудочной железы находится в изгибе двенадцатиперстной кишки, тело находится за желудком, хвост направлен к селезенке (см рисунок).

Поджелудочная железаПоджелудочная железа представляет собой орган бледно-желтого цвета, мягкой консистенции, длина которого составляет примерно 12-15 сантиметров, масса около 100 г; расположена поперечно в верхней части живота. Форма поджелудочной железы напоминает цилиндр с хорошо различимыми хвостом, телом и головкой. Головка поджелудочной железы находится в изгибе двенадцатиперстной кишки, тело находится за желудком, хвост направлен к селезенке (см рисунок).

Поджелудочная железа и ее расположение по отношению к другим органам

Гистологическое строение поджелудочной железы представляет собой сложную альвеолярную структуру, состоящую из двух основных видов ткани, которые осуществляют внешнесекреторную (экзокринную) и внутрисекреторную (эндокринную) деятельность. Большая часть тканей органа выполняют экзокринную функцию. Примерно 90% поджелудочной железы занимает ацинарная ткань, в которой образуется панкреатический сок – жидкость для переваривания пищи в кишечнике.

Ацинарная ткань состоит из миллионов ацинусов – ационарных клеток, которые окружают микроскопические выводные протоки. Ацинус – функциональная единица ткани поджелудочной железы, внешне напоминающие виноградные гроздья. Мелкие выводные протоки объединяются, формируя крупные протоки, в которые из всех ацинусов собирается панкреатический сок и выводится в вирсунгов проток (панкреатический проток; лат. ductus pancreaticus) – главный (центральный) проток железы, который проходит вдоль всего органа. Вирсунгов проток выходит из головки поджелудочной железы и объединяется с общим желчным протоком возле фатерова соска (располагается в стенке двенадцатиперстной кишки). В фатеровом соске находится гладкая мышца – сфинктер Одди. Через сфинктер Одди в просвет двенадцатиперстной кишки поступают желчь и панкреатический сок.

Отметим, что примерно у 20% людей проток поджелудочной железы отдельно впадает в кишечник (на 1-2 см выше фатерова соска).

Среди ацинарной ткани расположены островки поджелудочной железы – островки Лангерганса, – группы клеток поджелудочной железы, выполняющих внутрисекреторную (эндокринную) функцию, наибольшее скопление которых находится в хвосте поджелудочной железы. Островки Лангерганса не связаны с протоками поджелудочной железы – они окружены кровеносными сосудами (капиллярами); их основная функция – продукция панкреатических гормонов. Островки Лангерганса состоят их трех основных типов клеток – α, β и δ. Каждый тип этих клеток отвечает за производство разных гормонов. В α-клетках поджелудочной железы продуцируется глюкагон, в β-клетках (эти клетки наиболее многочисленные) – инсулин, в δ-клетках – соматостатин. Эти гормоны поступают непосредственно в кровь и принимают участие в метаболизме.

Глюкагон и инсулин участвуют в регуляции углеводного обмена. Более подробно с функциями этих гормонов можно ознакомится в статье «Физиология углеводного обмена».

Панкреатический сок

Панкреатический сок – экзокринный продукт ационарной ткани поджелудочной железы, представляющий собой щелочную жидкость (pH примерно 8), в которой содержаться разные электролиты (в том числе ионы калия, хлора, натрия, бикарбоната) и пищевые ферменты. Электролиты в панкреатическом соке присутствуют в той же концентрации, что и в плазме крови (за исключением бикарбоната, концентрация которого примерно в 4 раза выше, чем в плазме, что обуславливает щелочную реакцию панкреатического сока).

В двенадцатиперстную кишку поступает примерно 1500-3000 мл панкреатического сока в сутки. Основная функция панкреатического сока заключается в ферментативном расщеплении пищи в тонкой кишке (отметим, что процесс пищеварения (ферментативного расщепления) начинается в ротовой полости, затем в желудке и двенадцатиперстной кишке). Благодаря своей щелочной среде, панкреатический сок ощелачивает (до pH 7-7,5) кислое содержимое желудка (частично переваренная пища), которое поступает из желудка в двенадцатиперстную кишку, таким образом панкреатические ферменты могут полноценно выполнять свою функцию.

В зависимости от субстрата воздействия, ферменты панкреатического сока делят на три группы:

- Амилаза – расщепляет углеводы

- Липаза – расщепляет жиры

- Протеаза – расщепляет протеины (белки)

Отметим, что амилаза и липаза секретируются в активной форме, а протеаза – в виде проферментов, которые способны расщеплять протеины только после активации (вступления в связь (реакцию) с другими веществами) в двенадцатиперстной кишке. Например, трипсин (кишечный протеолитический фермент) образуется из трипсиногена – неактивного панкреатического профермента. Таким образом, секреция протеаз в виде неактивных проферментов защищают саму поджелудочную железу от ферментативного разрушения.

Состав и объем панкреатического сока регулируется в основном гормонами. Холецистокинин (панкреозимин) – нейропептидный гормон, секретирующийся в двенадцатиперстной и тонкой кишке в ответ на поступление пищи из желудка. Основная функция холецистокинина – синтез пищевых ферментов в ацинарных клетках. Секретин – пептидный гормон, секретируемый в тонкой кишке, стимулирующий секрецию бикарбоната в ацинарных клетках.

Нервная система также участвует в регуляции образования панкреатического сока. Мысли о еде, запах и вид пищи, а также наличие ее в ротовой полости, стимулируют блуждающий нерв, который в свою очередь стимулирует секрецию панкреатического сока. Сфинктер Одди, расположенный в фатеровой (печеночно-поджелудочной) ампуле, отвечает за непосредственную регуляцию поступления панкреатического сока в просвет двенадцатиперстной кишки – при поступлении пищи сфинктер открывается.

То есть, объем, состав и выделение панкреатического сока регулируются с помощью нервно-гуморальных механизмов и зависят от текущих пищеварительных потребностей организма.

Когда панкреатический сок выполнил свою функцию, 99% содержащихся в нем жидкости и электролитов при прохождении через толстую кишку всасываются обратно в кровь.

Амилаза

Амилаза – пищеварительный фермент, входящий в состав пищеварительного сока и слюны (слюна выделяется в ротовой полости тремя парами слюнных желез). Слюнная и панкреатическая амилаза функционируют только в желудочно-кишечном тракте, расщепляя крахмал – основная форма углеводной пищи, является крупным полимером, мономером которого является глюкоза. В результате действия амилазы на крахмал образуется смесь трех видов молекул:

- Дисахарид мальтозы (состоит из двух объединенных между собой молекул глюкозы

- Декстрин (полисахарид, представляющий собой короткие цепи, состоящие примерно из восьми молекул глюкозы)

- Глюкоза

Глюкоза, которая образуется в результате расщепления крахмала амилазой, через слизистую оболочку кишечника попадает в кровь. Мальтоза и декстрин поддаются дальнейшему ферментативному расщеплению мальтазой и изомальтазой (кишечные ферменты), в результате чего образуются молекулы глюкозы, которые могут усваиваются, попадая в кровь.

Амилаза, как и другие ферменты, эффективно действует только в ограниченных пределах кислотно-щелочного баланса (pH). Оптимальный pH для действия амилазы составляет 7,1.

Процесс ферментативного расщепления крахмала амилазой, содержащейся в слюне, начинается в ротовой полости в процессе пережевывания пищи. Когда пищевой комок попадает в желудок, pH которого 2-3, действие слюнной амилазы прекращается. Если пища во рту находится недолго, слюнная амилаза расщепляет лишь незначительную часть крахмала – основная его часть поддается ферментативному расщеплению панкреатической амилазой в двенадцатиперстной и тощей кишках.

В нормальном (здоровом состоянии) незначительное количество амилазы попадает в кровь. Основное количество амилазы попадает в кровь из поджелудочной железы, из слюнных желез в кровь поступает лишь незначительная ее часть. Попадая в результате физиологического обновления клеток поджелудочной и слюнных желез в кровь, амилаза не выполняет каких-либо функций. Поскольку молекула амилазы имеет небольшие размеры, по сравнении с другими ферментами, она способна проникать через клубочки почек и относится к числу немногих ферментов, обнаруживаемых в норме в моче.

Источник

Энциклопедия / Анализы / Амилаза в крови

Амилаза (другие названия – альфа-амилаза, диастаза, панкреатическая амилаза) это биологически активное вещество, участвующее в процессе метаболизма углеводов. В организме человека большая ее часть вырабатывается поджелудочной железой, меньшая – слюнными железами.

В организме человека синтезируется только альфа-амилаза, которая является пищеварительным ферментом.

Несмотря на то, что амилаза крови отражает изменения, характерные для многих обменных и воспалительных заболеваний (сахарный диабет, гепатиты, эпидемический паротит и другие), основным показанием к анализу является подозрение на острый или хронический панкреатит.

Для определения уровня амилазы крови используется биохимический анализ крови из вены. Забор крови производится утром натощак (накануне перед сдачей анализа следует избегать употребления острой и жирной пищи).

Так как поджелудочная железа является железой смешанной секреции (выделяет гормоны и ферменты как в просвет кишечника, так и в кровь), амилазу, выработанную в ней принято отличать от общей альфа-амилазы и называть панкреатической амилазой. Соответственно, в биохимическом анализе крови (или мочи, который также используется с целью определения уровня амилазы в организме) выделяют два показателя амилазы: альфа-амилазу и панкреатическую амилазу.

Альфа-амилаза

Для альфа-амилазы (представляющей из себя суммарное количество всей амилазы в организме) нормальными считают значения*:

- дети до 2-х лет: 5 – 65 Ед/л;

- 2 года – 70 лет: 25 – 125 Ед/л;

- старше 70 лет: 20 – 160 Ед/л.

*по данным независимой лаборатории Инвитро

Панкреатическая амилаза

В альфа-амилазу входит панкреатическая амилаза, количество которой также измеряется. Нормальным количеством панкреатической амилазы считают*:

- дети до 6 мес.:

- дети 6 – 12 мес.:

- все старше 1 года:

*по данным независимой лаборатории Инвитро

Причины, вызывающие повышение количества альфа-амилазы в крови (повышением амилазы крови считают цифры выше 105 ед/л для альфа-амилазы и выше 50 ед/л для панкреатической амилазы):

- Острый или хронический панкреатит. При воспалении поджелудочной железы секреция клетками амилазы возрастает в несколько раз

- Киста, опухоль или камень в просвете поджелудочной железы. Изменение структуры железы вызывает сдавление железистой ткани и ее вторичное воспаление, которое способствует повышению секреции амилазы (уровень амилазы достигает значения 150-200 ед/л).

- Эпидемический паротит. Воспаление слюнных желез также вызывает усиление секреции амилазы (.

- Перитонит. При перитоните все органы брюшной полости, включая поджелудочную железу, подвергаются раздражению и воспалительным изменениям. Такие изменения повышают активность клеток поджелудочной железы, что приводит к повышению уровня амилазы в анализе крови.

- Сахарный диабет. При сахарном диабете происходят системные нарушения обмена веществ, в том числе – обмена углеводов. Таким образом, не вся амилаза вырабатываемая организмом будет рационально расходоваться на превращения крахмала в олигосахариды, что приведет к увеличению ее количества в крови.

- Почечная недостаточность. Так как амилаза выводится из организма через почки, недостаточная их функция вызовет задержку и повышение количества фермента в крови.

Причины уменьшения количества амилазы в крови (снижением уровня амилазы крови считают цифры менее 100 ед/л для альфа-амилазы):

- Гепатиты в острой или хронической форме. При гепатитах происходит нарушение углеводного обмена, что влечет за собой повышение нагрузки на ферментативные системы организма, в том числе и на амилазу. Определенное время поджелудочная железа вырабатывает достаточное количество фермента, но, в последствии начинает замедлять процесс синтеза амилазы, что отразится ее низким количеством в анализе крови.

- Опухоли поджелудочной железы. При некоторых опухолях происходит перерождение ткани поджелудочной железы, что делает невозможным секрецию амилазы.

Также, вследствие травм, падений с высоты и отравлений возможны нарушения секреции амилазы как в большую, так и в меньшую сторону.

Функция амилазы заключается в расщеплении крахмала до более простых форм – олигосахаридов. Расщепление начинается уже в ротовой полости, так как амилаза входит в состав слюны, а затем, в желудочно-кишечном тракте, где большая ее часть синтезируется поджелудочной железой.

Так как молекулы крахмала из-за сложности своей структуры не могут всосаться в петлях кишечника, от действия амилазы зависит качество усвоения углеводов пищи.

Источник: diagnos.ru

Источник

25 февраля 20192468,6 тыс.

Амилаза крови при диагностических процедурах может дать представление о состоянии поджелудочной и слюнных желез, поскольку именно эти железы производят амилазу. Если говорить о патологиях, то анализ на амилазу достоверен при панкреатите.

Увидев в результате анализа крови термин альфа амилаза, можно задаться вопросом, как соотносятся между собой просто амилаза и альфа амилаза. В жизни медицина имеет дело с тремя типами амилаз: альфа-, бета- и гамма-.

Бета амилаза характерна для бактерий и грибов, а также имеет место у растений. Гамма амилаза работает в кислых средах при pH около 3. А вот альфа амилаза как раз “настроена” на условия, которые поддерживаются в человеческом организме. В частности, активна при pH около 7-ми. Напомним, что в крови человека pH поддерживается очень строго на уровне 7.4 с очень малым отклонением.

Что такое амилаза

Амилаза – это фермент пищеварения, отвечающий за катализирование расщепления сложных углеводов (крахмал, гликоген, а также некоторые сахариды) до простых моносахаридов, которые легко усваиваются в кишечнике.

Для человеческого организма характерна работа одного из типов амилазы. Не вдаваясь в лишние подробности биохимического процесса отметим, что мы говорим альфа амилаза, подразумевая амилазу для человека, что по большей части идентично (хотя нюансы имеются).

Функции

За выработку альфа-амилазы отвечают поджелудочная железа (этот тип амилазы является одним из компонентов пищеварительного сока) и слюнные железы (фермент выделяется в ротовую полость тремя парами желез). Амилаза активна только в ЖКТ и условиях узкого оптимума рН (7.1).

Основная функция амилазы заключается в гидролизе крахмала.

Процесс его ферментативного расщепления начинается уже в ротовой полости, под действием амилазы слюны. После достижения пищей желудка, работа слюнной амилазы прекращается, так как рН желудка равен 2-3 (в этих условия фермент неактивен).

У людей, любящих «перекусывать на ходу», плохо пережевывая пищу, амилаза слюны практически не участвует в процессе переваривания крахмала. Поэтому, его гидролиз происходит преимущественно в 12-типерстной и тощей кишках, под действием альфа-амилазы поджелудочной железы (ПЖ).

Следует учесть еще один момент – время активности. Дело в том, что альфа амилаза активна днем, поскольку приемы пищи соответствуют этому времени суток, а вот в ночное время организм отдыхает, а вместе с ним не проявляет активности и пищеварительный фермент.

Очень важно! Не пережевывая как следует пищу, “перекусывая на бегу”, позволяя себе походы ночью к холодильнику, мы тем самым выключаем альфа амилазу из процесса переваривания пищи. Это чревато как минимум развитием панкреатита.

Амилаза в крови

В крови амилаза не функционирует. Она выявляется в анализе в минимальных количествах, как результат естественного обновления клеток ПЖ и слюнных желез. Около 60-ти процентов циркулирующей в крови амилазы составляет слюнная, остальные сорок – панкреатическая амилаза.

Из организма фермент выводится преимущественно почками, с мочой. Учитывая маленький размер молекулы амилазы (в сравнении с другими ферментами), она свободно проходит через почечные клубочки. В связи с этим, она в норме может обнаруживаться в моче. Уровень фермента в моче увеличивается при повышении ее уровней в крови.

Анализ на амилазу

Альфа амилазу крови выявляют при помощи биохимического анализа. Для того, чтобы его показатели были наиболее достоверными, забор венозной крови должен осуществляться утром (натощак). Минимальное количество времени, прошедшее от последнего приема пищи – восемь часов.

За два дня до проведения исследования необходимо ограничить, а лучше прекратить употребление жирной, жареной пищи. За сутки исключается крепкий чай и кофе.

Употребление спиртных напитков приводит к выраженному повышению альфа-амилазы в крови. Если обследование проводится планово, желательно минимум за одну неделю до забора материала для анализа отказаться от приема спиртного.

Также, к повышению амилазы приводит лечение:

- нестероидными противовоспалительными средствами,

- препаратами золота,

- каптоприлом,

- фуросемидом,

- антибиотиками тетрациклинового ряда,

- введением адреналина и наркотических анальгетиков.

У женщин повышение уровня фермента может быть обусловлено приемом таблетированных эстрогенсодержащих контрацептивов.

Важно. По экстренным показаниям (острый панкреатит) анализ берется в любое время. Также ее уровень контролируется в динамике, так как показатель фермента может изменяться в течение дня (показатели будут зависеть от тяжести болезни).

Норма амилазы в крови

При проведении исследования оценивается:

- общее количество альфа-амилазы (слюнной и панкреатической);

- уровень альфа-амилазы ПЖ.

Результаты исследования записываются в Ед/л.

Норма общей альфа-амилазы:

- у малышей до двух лет составляет от пяти до 65-ти;

- с двух до семидесяти лет – от 25-ти до 125;

- у пациентов старше семидесяти лет – от 20-ти до 160-ти.

Показатели панкреатической амилазы:

- у малышей до шести месяцев норма амилазы менее 8-ми;

- с шести месяцев до года – до 23-х;

- с года до десяти лет – до 31-го;

- с 10-ти до восемнадцати лет – до 39-ти лет;

- у пациентов старше восемнадцати лет норма до 53-х.

Показатели амилазы для женщин и мужчин одинаковые.

Когда необходимо проводить анализ

Главными показаниями являются острые и хронические (в стадии обострения) панкреатиты.

Внимание. Показатель амилазы является важным диагностическим показателем при клинике «острого живота».

При различных патологиях ПЖ (панкреатит, обтурация панкреатического протока камнем, метастазом или первичной опухолью) происходит выброс панкреатической амилазы в общий кровоток. Важно понимать, что увеличения слюнной альфа-амилазы при этом не происходит. При остром поражении ПЖ, активность панкреатического фермента, может составлять до 90% от общего показателя.

При трактовке анализов необходимо учитывать, что увеличение общей активности фермента со снижением показателя панкреатической амилазы свидетельствует о том, что поражение поджелудочной железы маловероятно. В такой ситуации необходимо исключать патологию кишечника, яичников, скелетных мышц (в них также содержится альфа-амилаза, однако в минимальных количествах).

Чаще всего анализ на альфа-амилазу проводят при:

- воспалении околоушной железы (эпидемический паротит-свинка или неэпидемический, в следствие обтурации протока железы камнем и т.д.);

- поражении ПЖ (острые и хронические, в стадии обострения панкреатиты, декомпенсированный сахарный диабет (кетоацидоз));

- дифференциальной диагностики причин «острого живота»;

- вирусных инфекциях;

- муковисцидозе (кистозный фиброз ПЖ).

Амилаза повышена. Причины

Чаще всего фермент повышается при поражении ПЖ. Активность фермента при острых панкреатитах может возрастать в десять раз от номы. В ряде случаев, у пациентов амилаза в крови может возрастать лишь незначительно, либо оставаться в нормальных пределах.

Это связано с тем, что не существует прямой связи между тяжестью поражения тканей поджелудочной и ростом амилазы. Так как в результате массивной деструкции тканей органа, погибает большая часть клеток, которые вырабатывают этот фермент. Поэтому амилаза может оставаться в пределах нормы.

При хронических панкреатитах амилаза вначале повышается, а затем, когда погибает значительное количество клеток железы, уровень фермента снижается.

Очень важно. Если амилаза снижается на фоне прогрессирования клинической симптоматики, это служит плохим прогностическим признаком, так как говорит о тяжелой деструкции ткани поджелудочной железы.

У пациентов с декомпенсированным сахарного диабета амилаза повышается в следствие:

- кетоацидоза (из-за высоких показателей сахара);

- поражения (ПЖ).

Также причинами увеличения амилазы в анализе могут быть травмы, кисты и злокачественные опухоли ПЖ, метастатическое поражение органа, обтурация панкреатического протока камнем (метастазом или первичной опухолью).

Важно помнить, что амилаза повышена может быть также при:

- паротите;

- остром аппендиците;

- кишечной непроходимости;

- ишемии кишечника;

- перитоните;

- злокачественных опухолях яичников;

- ОПН и ХПН (острая и хроническая почечная недостаточность);

- остром холецистите;

- внематочной беременности;

- ЧМТ (черепно-мозговая травма);

- прободении язвы желудка;

- алкогольной интоксикации;

- разрыве аневризмы аорты.

Редкой причиной увеличения альфа-амилазы считается макроамилаземия. Это заболевание, сопровождающееся соединением амилазы с крупными плазменными белками в макроамилазу, которая не проходит через клубочки почек (из-за крупного размера соединения) и как следствие, накапливается в крови.

Точные причины заболевания неизвестны, однако наибольшую роль в патогенезе макроамилаземии играют хронические панкреатиты, длительное лечение глюкокортикостероидами и прием салицилатов.

Когда амилаза понижена

Низкий уровень фермента встречается намного реже, чем повышенный. Такие изменения в анализе характерны для недостаточности ПЖ, муковисцидоза, тяжелых поражений печени (печеночной недостаточности), панкреоэктомии (удаления ПЖ).

Увеличенный уровень холестерина в крови может приводить к занижению показателей панкреатической амилазы.

У детей первого года жизни уровень фермента намного ниже, чем у взрослых. Это связано с тем, что пища, которую они получают, лишена достаточного количества сложных углеводов.

Чем опасно изменение уровня фермента

Само по себе состояние, когда амилаза повышена не имеет клинических последствий для организма, однако, оно является важным маркером поражения ПЖ. При обнаружении повышения показателя фермента, как правило проводят контроль анализа в течение суток, что позволяет оценить динамику патологического процесса.

Понижение уровня фермента на фоне ухудшения самочувствия больного, свидетельствует о тяжелой деструкции ткани поджелудочной железы. Следует обратить пристальное внимание к ситуации. Просто необходимо надоедать врачу до тех пор, пока не будут понятны причины.

Очень важно. Слюнные железы в меньшей степени, а вот поджелудочная железа крайне чувствительный орган, легко подвергающийся “поломке” с очень тяжелыми последствиями вплоть до летального исхода. Важность ПЖ подчеркивается снабжением ее кровью по двум независимым артериям.

Источник