Поджелудочная железа у лошадей

На страницах справочников, посвященных лечению лошадей, описано множество конских заболеваний. Казалось бы, сегодня можно найти ответ практически на любой вопрос, связанных с лечением лошадей. Но иногда бывают ситуации, когда готовые ответы найти не удается.

«Понапридумывали диагнозов» – можно услышать от конников старшего поколения, знающих мастеров своего дела. «Раньше придешь в лазарет, скажут — колики — и понятно, что нужно делать». Но колики — как неоднократно отмечают ветврачи — это симптом, а не диагноз. Симптом, по которому обслуживающий персонал конюшни определяет, что с системой пищеварения у лошади не все в порядке. А странные для старых наездников применительно к лошади слова — гастрит, энтерит, копростаз и прочее — и являются диагнозом, указывающим, что же именно не в порядке.

Панкреатит — воспаление поджелудочной железы. Может протекать остро или хронически. Встречается достаточно часто, но не диагностируется практически никогда. Почему? Ответ до банальности прост: это заболевание в справочниках по болезням лошадей не описано, хотя достаточно часто приводит к возникновению ситомакомплекса колик.

Панкреас — поджелудочная железа. У лошади она находится позади печени, состоит из трех долей и доходит справа до правой почки, слепой и ободочной кишок; слева до слепого мешка желудка, селезенки, левой почки. Топографически указанная железа лежит в брыжейке двенадцатиперстной кишки и простирается от 15 до 17-18 грудных позвонков.

Панкреас одновременно является железой внутренней и внешней секреции. Как железа внешней секреции она относится к системе пищеварительных желез и своими ферментами способствует перевариванию пищи. Сок поджелудочной железы — прозрачная, бесцветная жидкость щелочной реакции, на 90% состоящая из воды и на 10% из плотного остатка, кислотность его у лошадей 7,3 — 7,58. В состав сока поджелудочной железы входят белковые вещества и минеральные соединения: двууглекислый натрий, хлористый натрий,хлористый кальций, фосфорнокислый натрий и др. Он содержит ряд ферментов, которые расщепляют органические соединения на составляющие.

Основная роль поджелудочной железы — как железы внутренней секреции — участие в углеводном обмене, т.е. производстве и поддержании энергии в организме путем выработки гормонов инсулина и глюкагона, регулирующих уровень сахара в крови.

Роль поджелудочной железы в организме. Нормально функционирующая поджелудочная железа регулирует равномерность поступления сахара в кровь.

Повышенная выработка инсулина поджелудочной железой /в случае отсутствия в организме еще одного производного панкреаса – гормона глюкагона, контролирующего выработку инсулина/ приводит к гипогликемии – низкому количеству сахара в крови, в результате которой нарушается работа головного мозга и других органов.

Поражение ряда клеток поджелудочной железы /b-клеток островков Лангерганса/, при котором перестает вырабатываться инсулин, приводит к ярко выраженной гипергликемии /высокому содержанию сахара в крови/, накоплению кетоновых тел и холестерина. Как следствие продукты распада обмена веществ не выводятся из организма.Нарушается обмен углеводов, белков и жиров в организме, что в итоге приводит к развитию панкреатита и последующих осложнений.

Поджелудочная железа очень чувствительна к различного рода рефлекторным раздражениям, которые тормозят ее секрецию. Деятельность железы регулируется центральной нервной системой, а именно – гипофизом, расположенным в продолговатом мозге, который соединяется с железой блуждающим нервом. При раздражении последнего происходит активная секреция поджелудочного сока. Таким образом блуждающий нерв играет роль в регуляции выработки ферментов железой. Также установлено влияние гипоталамуса и других структур ЦНС в регуляции внешнесекреторной функции железы.

Кроме нервной системы работа железы регулируется также проникновением соляной кислоты желудочного сока в двенадцатиперстную кишку, в ответ на которую под действием полипептидов /гормона секретина/ выделяется панкреатический сок, бедный ферментами и богатый щелочами.

Образование ферментов в поджелудочном соке усиливается гормоном панкреозимином. Кроме указанных гормонов выделение панкреатического сока усиливают инсулин, бомбизин, субстанция II, соли желчных кислот.

Причинами возникновения болезни железы могут быть некачественные корма и/или вода, попавшие в корм токсические вещества, в том числе яды, технические масла и плесень, а также избыток углеводов /сахаров/ в рационе. Среди причин инфекционной природы, приводящих к возникновению заболевания, в литературных источниках указана инфекционная анемия лошадей, герпесвирусная инфекция /К.П.Юров/, лейкоз /Л.Г.Бурба, В.М.Нахмансон/. Заболевание поджелудочной железы может возникать одновременно с поражением печени, желудка или кишечника. Как следствие острого панкреатита у лошадей может возникать ламинит и диабет.

Механизм возникновения болезни на примере отравления фосфидом цинка.

Фосфид цинка — пестицид, наиболее часто используемый для обработки зерновых в период их хранения на складе. В случае попадания обработанного фосфидом цинка зерна в корм лошадям, развивается отравление, т.к. цинк и фосфор входят в состав химиката, находясь в соединении, которое не доступно для усвоения клетками организма и приводит к развитию патологических процессов.

Каким образом это происходит?

Фосфор в виде АТФ входит в состав всех клеток организма и играет важную роль в обмене углеводов. Фосфаты усиливают всасывание глюкозы в кишечнике и участвуют в обмене веществ в работающей мышце, что указывает на повышенную потребность лошадей в фосфоре. В случае, если фосфор с кормом поступает в организм в недоступном для усвоения виде, всасываемость сахара из кишечника в кровь резко сокращается. За счет недостатка усеваемого фосфора и нарушении всасывания сахара из кишечника лошадь остается постоянно голодной и худеет даже при круглосуточном доступе к кормам.

В клетках поджелудочной железы инсулин находится в гранулах, где он связан с цинком. Цинк также входит в состав витамина В-12, регулирующего деятельность нервной системы, других гормонов половых органов и гипофиза. При попадании фосфида цинка в организм, цинк, находясь в неусваиваемой форме, перестает связываться с инсулином, в результате чего инсулин постоянно начинает поступать в кровь. Нервная система — гипофиз, регулирующий работу поджелудочной железы – также не может нормально работать без усвояемого цинка и со своей стороны перестает регулировать работу поджелудочной железы.

Таким образом, из-за нарушений обмена фосфора и цинка в организме перестает функционировать в норме ЦНС, в частности гипофиз, регулирующий работу поджелудочной железы и сама поджелудочная железа. Как следствие — нарушение углеводного, белкового и жирового обмена, кроветворения, скопление продуктов обмена веществ в организме и отравление последнего.

Клинические признаки. При поступлении токсического вещества в организм в малых дозах начальный период болезни остается незамеченным. Длительное время единственным признаком заболевания может оставаться раздутый живот. Такое состояние может тянуться в течение недель и месяцев. По мере накопления токсинов и продуктов обмена в организме наблюдается незначительное беспокойство животного — переступание тазовыми конечностями, исхудание при повышенном аппетите, увеличение объема живота. Острый период болезни — при разовом попадании значительного количества токсических веществ в организм или при накоплении периодически поступающих малых доз – характеризуется приступами колик, преимущественно с метеоризмом толстого кишечника. Живот сильно увеличен в объеме, видимые слизистые оболочки бледные, могут иметь желтоватый оттенок, наблюдается усиленная жажда и постоянное чувство голода. Животные прогрессивно худеют. При отсутствии сопутствующих заболеваний температура тела в норме или повышена на 2-4 десятые градуса, в случае возникновения панкреатита при отравлении солями тяжелых металлов или гемолитическими ядами — понижена.

В периоды возникновения колик поведение лошадей различно: от оглядывания на спину и живот с обоих боков, до приступов сильного беспокойства, безудержного стремления вперед. В случае неограниченной выработки инсулина в организме и резком падении количества глюкозы в крови наступление гипогликемический комы.

Диагностика. Длительные — от 12 часов и до 5-7 суток колики, не прекращающиеся после применения рекомендуемых анальгетиков и спазмалитиков. В биохимических исследованиях — повышение количества фермента глутамилтрансферазы, тем более высокое, чем более острый воспалительный процесс, гиперхолистеринемия. При остром панкреатите также наблюдается повышение кальция в крови, сдвиг кальций/фосфорного соотношения в крови с 1,6:2. Увеличение его в сторону повышения кальция является подтверждением явления панкреатита.

Повышение уровня глюкозы в крови является признаком инсулинозависимого диабета и свидетельствует об отсутствии производства инсулина клетками островков Лангерганса поджелудочной железы.

Понижение уровня глюкозы в крови вызывается гиперфункцией островков Лангерганса панкреатической железы, бесконтрольно вырабатывающих инсулин и является признаком развития неинсулинозависимого диабета.

Лечение. Устранение причины, вызвавшей воспаление железы и снятие интоксикации организма. Диета с применением легкоусвояемых, не вызывающих брожения в кишечнике кормов. Симптоматическое лечение: применение обезболивающих, противовоспалительных, комплексных витамино-аминокислотных /гаммавит, трансфер-фактор/ и витамино-минеральных /кальфостоник, катозал/, гомеопатических /лиарсин, ковертал, кафорсен, веракол, травматин/ препаратов. В критических случаях – использование кортикостероидов.

Профилактика. Корректировка рационапо минеральным и витаминным веществам. Недопущение скармливания некачественных кормов и поения водой, не соответствующей санитарным нормам. Своевременное лечение сопутствующих заболеваний обмена веществ и желудочно-кишечного тракта.

Источник

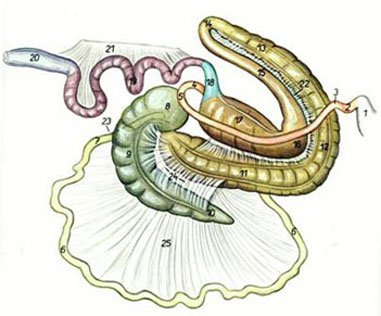

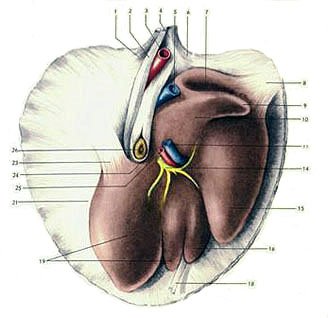

Êèøå÷íèê ëîøàäè ñ ïðàâîé ñòîðîíû (ñõåìàòèçèðîâàíî).

1 æåëóäîê; 2 êðàíèàëüíàÿ ÷àñòü äâåíàäöàòèïåðñòíîé êèøêè; 3 êðàíèàëüíûé èçãèá äâåíàäöàòèïåðñòíîé êèøêè; 4 èçãèá äâåíàäöàòèïåðñòíîé è òîùåé êèøêè; 5 êàóäàëüíûé èçãèá äâåíàäöàòèïåðñòíîé êèøêè; 6 òîùàÿ êèøêà; 7 ïîäâçäîøíàÿ êèøêà; 8 ñëåïàÿ êèøêà; 9 òåëî ñëåïîé êèøêè; 10 âåðõóøêà ñëåïîé êèøêè; 11 ïðàâàÿ âåíòðàëüíàÿ ïåòëÿ îáîäî÷íîé êèøêè; 12 ãðóäèííûé èçãèá îáîäî÷íîé êèøêè; 13 ëåâàÿ âåíòðàëüíàÿ ïåòëÿ îáîäî÷íîé êèøêè; 14 òàçîâûé èçãèá; 15 ëåâîå äîðñàëüíîå ïîëîæåíèå; 16 äèàôðàãìàëüíûé èçãèá; 17 ïðàâîå äîðñàëüíîé ïîëîæåíèå; 18 ïîïåðå÷íàÿ îáîäî÷íàÿ êèøêà; 19 ìàëàÿ îáîäî÷íàÿ êèøêà; 20 ïðÿìàÿ êèøêà; 21 íèñõîäÿùàÿ ìåæîáîäî÷íàÿ ñâÿçêà 22 áðûæåéêà îáîäî÷íîé êèøêè; 23 ñâÿçêà ïîäâçäîøíîé è ñëåïîé êèøêè; 24 ñâÿçêà îáîäî÷íîé è ñëåïîé êèøêè; 25 áðûæåéêà òîùåé êèøêè.

Ðàçëè÷àþò òîíêèé êèøå÷íèê, ñîñòîÿùèé èç òðåõ êèøîê: äâåíàäöàòèïåðñòíîé, òîùåé, ïîäâçäîøíîé, à òàêæå òîëñòûé êèøå÷íèê, â ñîñòàâ êîòîðîãî âõîäÿò ñëåïàÿ, îáîäî÷íàÿ, ïðÿìàÿ êèøêè.

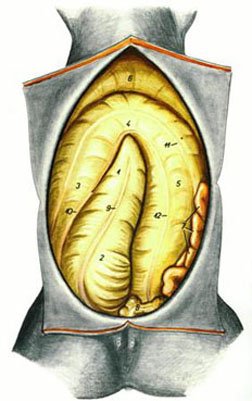

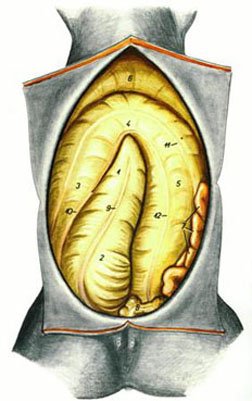

Êèøå÷íèê ëîøàäè ñ âåíòðàëüíîé ïîâåðõíîñòè ïîñëå óäàëåíèÿ áðþøíîé ñòåíêè (Ï. Ïîïåñêî)

1 âåðõóøêà ñëåïîé êèøêè; 2 òåëî ñëåïîé êèøêè; 3 ïðàâîå âåíòðàëüíîå ïîëîæåíèå îáîäî÷íîé êèøêè; 4 ãðóäíîé èçãèá îáîäî÷íîé êèøêè; 5 ëåâîå âåíòðàëüíîå ïîëîæåíèå îáîäî÷íîé êèøêè; 6 äîðñàëüíûé äèàôðàãìàëüíûé èçãèá; 7 òîùàÿ êèøêà; 8 ìàëàÿ îáîäî÷íàÿ êèøêà (íèñõîäÿùàÿ); 9 âåíòðàëüíûå òåíèè ñëåïîé êèøêè; 10 ëàòåðàëüíàÿ òåíèÿ ñëåïîé êèøêè; 11 ñâîáîäíàÿ ëàòåðàëüíàÿ ïîëîñà îáîäî÷íîé êèøêè; 12 ñâîáîäíàÿ ìåäèàëüíàÿ ïîëîñà îáîäî÷íîé êèøêè.

Äâåíàäöàòèïåðñòíàÿ êèøêà ó ëîøàäè â ñðåäíåì 90-120 ñì. Îíà íà÷èíàåòñÿ ðàñøèðåíèåì – àìïóëîé, ïîñëå êîòîðîé äèàìåòð êèøêè óìåíüøàåòñÿ. Íà ñëèçèñòîé îáîëî÷êå äâåíàäöàòèïåðñòíîé êèøêè ìíîæåñòâî íåâûñîêèõ ñêëàäîê. Íà ñêëàäêàõ è óãëóáëåíèÿõ ìåæäó íèìè ðàñïîëîæåíû âîðñèíêè, ïîêðûòûå êàåì÷àòûì öèëèíäðè÷åñêèì ýïèòåëèåì. Ìåæäó îñíîâàíèåì âîðñèí íàõîäÿòñÿ òðóá÷àòûå óãëóáëåíèÿ – êðèïòû. Âîðñèíêè, ìèêðîâîðñèíêè, êðèïòû ñîçäàþò áîëüøóþ ïîâåðõíîñòü äëÿ êîíòàêòíîãî ïèùåâàðåíèÿ è âñàñûâàíèÿ, â íåñêîëüêî ðàç ïðåâûøàþùóþ ïëîùàäü ïîâåðõíîñòè òåëà æèâîòíîãî.  ïðîñâåò äâåíàäöàòèïåðñòíîé êèøêè âûäåëÿþò ïèùåâàðèòåëüíûå ñîêè æåëåçû ÷åòûðåõ âèäîâ.

Ïðèñòåííûå æåëåçû:

1) îáùåêèøå÷íûå, ðàñïîëîæåííûå â êðèïòàõ ñëèçèñòîé îáîëî÷êè ìåæäó îñíîâàíèåì âîðñèíîê.

2) æåëåçû ðàñïîëîæåííûå â ïîäñëèçèñòîì ñëîå. Îíè ïðîäîëæàþòñÿ èç äâåíàäöàòèïåðñòíîé êèøêè â ñòåíêó òîùåé íà ïðîòÿæåíèè äî 5 ìåòðîâ.

Çàñòåííûå æåëåçû:

3) ïîäæåëóäî÷íàÿ æåëåçà.

4) ïå÷åíü.

Òîùàÿ êèøêà ëîøàäè – ïðîäîëæåíèå äâåíàäöàòèïåðñòíîé êèøêè ýòî ñàìàÿ äëèííàÿ êèøêà 19-30 ìåòðîâ. Îíà ïîäâåøåíà â âèäå ìíîæåñòâà ïåòåëü íà îáøèðíîé áðûæåéêå.  ñëèçèñòîé îáîëî÷êå èìåþòñÿ îáùåêèøå÷íûå æåëåçû, à â ïîäñëèçèñòîì ñëîå â áîëüøåé ÷àñòè êèøêè íåò òðóá÷àòûõ æåëåç.

Ïîäâçäîøíàÿ êèøêà ó ëîøàäè èìååò äëèíó äî 30 ìåòðîâ, âåíòðàëüíåå òðåòüåãî èëè ÷åòâåðòîãî ïîÿñíè÷íûõ ïîçâîíêîâ âïàäàåò â ìàëóþ êðèâèçíó ñëåïîé êèøêè. Âîêðóã îòâåðñòèÿ ïîäâçäîøíîé êèøêè ïðè âõîäå â òîëñòóþ íàõîäèòñÿ ñôèíêòåð ïîäâçäîøíîé êèøêè.

Ïîäæåëóäî÷íàÿ æåëåçà ëîøàäè – âûäåëÿåò çà ñóòêè â äâåíàäöàòèïåðñòíóþ êèøêó íåñêîëüêî ëèòðîâ ïàíêðåàòè÷åñêîãî ïèùåâàðèòåëüíîãî ñåêðåòà, ñîäåðæàùåãî ôåðìåíòû, ðàñùåïëÿþùèå áåëêè, óãëåâîäû, æèðû. Âíóòðè æåëåçû íàõîäÿòñÿ ïàíêðåàòè÷åñêèå îñòðîâêè îâàëüíîé èëè êðóãëîé ôîðìû. Îíè âûäåëÿþò ãîðìîíû èíñóëèí è ãëþêîãîí. Ïîäæåëóäî÷íàÿ æåëåçà ëîøàäè ëåæèò â ïðàâîì è ëåâîì ïîäðåáåðüÿõ. Òåëî (ãîëîâêà) æåëåçû ïðèëåãàåò ê èçãèáó äâåíàäöàòèïåðñòíîé êèøêè. Ëåâàÿ äîëÿ ëåæèò â ìàëîé êðèâèçíå æåëóäêà, îêðóæàÿ êîëüöîì âîðîòíóþ âåíó. Ãëàâíûé ïðîòîê îòêðûâàåòñÿ â äâåíàäöàòèïåðñòíóþ êèøêó âìåñòå ñ ïå÷åíî÷íûì ïðîòîêîì.

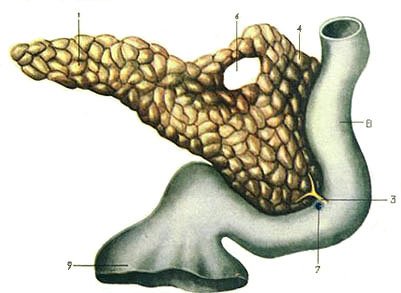

Ïîäæåëóäî÷íàÿ æåëåçà ëîøàäè

1 ëåâàÿ äîëÿ; 2 îòðîñòîê ïðàâîé äîëè; 3 ïðîòîê ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçû; 4 ïðàâàÿ äîëÿ; 5 òåëî; 6 âûðåçêà (îòâåðñòèå) äëÿ âîðîòíîé âåíû; 7 ïå÷åíî÷íûé ïðîòîê (ó ðîãàòîãî ñêîòà è ñâèíüè æåë÷íûé ïðîòîê); 8 äâåíàäöàòèïåðñòíàÿ êèøêà; 9 ïèëîðóñ (ïðèâðàòíèê).

Ïå÷åíü ëîøàäè – êðóïíûé ïàðåíõèìàòîçíûé îðãàí. ×åðåç íåå ïðîõîäèò è ôèëüòðóåòñÿ êðîâü, îòòåêàþùàÿ ïî âîðîòíîé âåíå îò æåëóäêà, ñåëåçåíêè è êèøå÷íèêà. Ñîâåðøàþòñÿ ñëîæíûå ïðîöåññû îáìåíà âåùåñòâ àçîòèñòûõ ñîåäèíåíèé, óãëåâîäîâ, æèðîâ, íåéòðàëèçóþòñÿ òîêñè÷åñêèå ïðîäóêòû îáìåíà âåùåñòâ, ñèíòåçèðóåòñÿ æåë÷ü. Ñíàðóæè ïå÷åíü ïîêðûòà ãëàäêîé, áëåñòÿùåé, ñëåãêà óâëàæíåííîé ñåðîçíîé îáîëî÷êîé, ñðàùåííîé ñ îáîëî÷êîé èç ñîåäèíèòåëüíîé òêàíè, îò êîòîðîé îòõîäÿò ïðîñëîéêè ñîåäèíèòåëüíîé òêàíè âíóòðè ïå÷åíè.

Ïå÷åíü ðàçäåëåíà íà äîëè. Âíóòðè äîëåé íàõîäÿòñÿ äîëüêè ïå÷åíè, èç ïå÷åíî÷íûõ êëåòîê – ãåïàòîöèòîâ.  îáëàñòè âîðîò â ïå÷åíü âõîäÿò: âîðîòíàÿ âåíà, âåòâü îò ÷ðåâíîé àðòåðèè, íåðâû. Èç âîðîò ïå÷åíè âûõîäÿò: îáùèé ïå÷åíî÷íûé ïðîòîê, ëèìôàòè÷åñêèå ñîñóäû, èäóùèå â ëèìôàòè÷åñêèé óçåë, ðàñïîëîæåííûé â âîðîòàõ ïå÷åíè.

Ïå÷åíü ëîøàäè áóðî-êðàñíîãî öâåòà. Îòíîñèòåëüíàÿ ìàññà ñîñòàâëÿåò îêîëî 1,2% îò ìàññû òåëà. Îòñóòñòâóåò æåë÷íûé ïóçûðü.

Âèñöåðàëüíàÿ ïîâåðõíîñòü ïå÷åíè ëîøàäè.

1 ëåâàÿ ëàòåðàëüíàÿ íîæêà äèàôðàãìû; 2 ëåâàÿ ìåäèàëüíàÿ íîæêà äèàôðàãìû; 3 àîðòà; 4 ïðàâàÿ ìåäèàëüíàÿ íîæêà äèàôðàãìû; 5 êàóäàëüíàÿ ïîëàÿ âåíà; 6 ïðàâàÿ ëàòåðàëüíàÿ íîæêà äèàôðàãìû; 7 ïî÷å÷íîå âäàâëåíèå; 8 ïðàâàÿ òðåóãîëüíàÿ ñâÿçêà ïå÷åíè; 9 õâîñòàòûé îòðîñòîê ïå÷åíè; 10 õâîñòàòàÿ äîëÿ ïå÷åíè; 11 âîðîòíàÿ âåíà; 12 æåë÷íûé ïðîòîê; 13 ïóçûðíûé ïðîòîê; 14 ïå÷åíî÷íûé ïðîòîê; 15 ïðàâàÿ äîëÿ ïå÷åíè (ó ñâèíüè äåëèòñÿ íà ëàòåðàëüíóþ è ìåäèàëüíóþ äîëè); 16 êâàäðàòíàÿ äîëÿ ïå÷åíè; 17 æåë÷íûé ïóçûðü (ó ëîøàäè îòñóòñòâóåò); 18 êðóãëàÿ ñâÿçêà; 19 ëåâàÿ äîëÿ ïå÷åíè; 20 ìûøå÷íûé êðàé äèàôðàãìû; 21 ñóõîæèëüíûé öåíòð äèàôðàãìû; 22 ñîñöåâèäíûé îòðîñòîê; 23 ëåâàÿ òðåéãîëüíàÿ ñâÿçêà ïå÷åíè; 24 ïèùåâîäíàÿ âûðåçêà; 25 ïå÷åíî÷íàÿ àðòåðèÿ; 26 ïèùåâîä; 27 âîðîòà ïå÷åíè.

Òîëñòàÿ êèøêà ëîøàäè. Äèàìåòð òîëñòûõ êèøîê ó ëîøàäè â íåñêîëüêî ðàç ïðåâûøàåò äèàìåòð òîíêèõ êèøîê. Íà ñëèçèñòîé îáîëî÷êå òîëñòûõ êèøîê íåò âîðñèíîê. Åñòü êðèïòû – óãëóáëåíèÿ.  êðèïòàõ íàõîäÿòñÿ îáùåêèøå÷íûå æåëåçû, íî â íèõ ìàëî êëåòîê, âûäåëÿþùèõ ïèùåâàðèòåëüíûå ôåðìåíòû.  öèëèíäðè÷åñêîì ýïèòåëèè ñëèçèñòîé îáîëî÷êè ìíîãî áîêàëîâèäíûõ êëåòîê, âûäåëÿþùèõ ñëèçü. Òîëñòàÿ êèøêà ñîñòîèò èç ñëåïîé, îáîäî÷íîé è ïðÿìîé.

Ñëåïàÿ êèøêà ëîøàäè èìååò îáúåì 32-37 ëèòðîâ. Ïðè îòíîñèòåëüíî íåáîëüøîì æåëóäêå, â òîëñòîì îòäåëå êèøå÷íèêà ñîâåðøàåòñÿ ðàñùåïëåíèå ðàñòèòåëüíûõ êîðìîâ: ïåðåâàðèâàåòñÿ 40-50% öåëëþëîçû ïîä âëèÿíèåì áàêòåðèé è äî 35% áåëêîâ ïîä âëèÿíèåì ôåðìåíòîâ, ïîñòóïàþùèõ ñ õèìóñîì èç òîíêîãî êèøå÷íèêà.  ñòåíêàõ îòâåðñòèÿ, âåäóùåãî èç ñëåïîé êèøêè â îáîäî÷íóþ ðàñïîëîæåí ñôèíêòåð ñëåïîé êèøêè. Ñôèíêòåð è âîçâûøåíèå ñëèçèñòîé îáîëî÷êè îáîçíà÷àþò ñëåïîîáîäî÷íîé çàñëîíêîé. Çàñëîíêà ðåãóëèðóåò ïåðåäâèæåíèå ìàññ èç ñëåïîé â îáîäî÷íóþ êèøêó.

Îáîäî÷íàÿ êèøêà ëîøàäåé îáúåìîì 80-100 ëèòðîâ. Ðàçëè÷àþò äâå ÷àñòè: áîëüøóþ îáîäî÷íóþ êèøêó çíà÷èòåëüíîãî äèàìåòðà è äëèíû è ìàëóþ îáîäî÷íóþ ìåíüøåãî äèàìåòðà, èëè íèñõîäÿùóþ îáîäî÷íóþ êèøêó. Ïîä ïîñëåäíèìè ïîÿñíè÷íûìè ïîçâîíêàìè íèñõîäÿùàÿ îáîäî÷íàÿ êèøêà â îáëàñòè âõîäà â òàç ïåðåõîäèò â ïðÿìóþ êèøêó.

Ïðÿìàÿ êèøêà ëîøàäè ëåæèò â äîðñàëüíîé ÷àñòè òàçîâîé ïîëîñòè. Íà óðîâíå 4-5 – òî êðåñòöîâîãî ïîçâîíêà îíà çàêðåïëåíà íà áðûæåéêå è ñðàâíèòåëüíî ëåãêî ñìåùàåòñÿ, êàóäàëüíåå 4-5-ãî êðåñòöîâîãî ïîçâîíêà îêðóæåíà ðûõëîé ñîåäèíèòåëüíîé òêàíüþ. Ïåðåä àíàëüíûì êàíàëîì ó ëîøàäåé íàõîäèòñÿ àìïóëîîáðàçíîå ðàñøèðåíèå ïðÿìîé êèøêè.  ñòåíêå àíàëüíîãî îòâåðñòèÿ äâà ñôèíêòåðà: âíóòðåííèé èç ãëàäêîé ìûøå÷íîé òêàíè, íàðóæíûé, èç ïî ïåðå÷íî-èñ÷åð÷åííûõ ìûøö ïîä êîæåé.

Источник

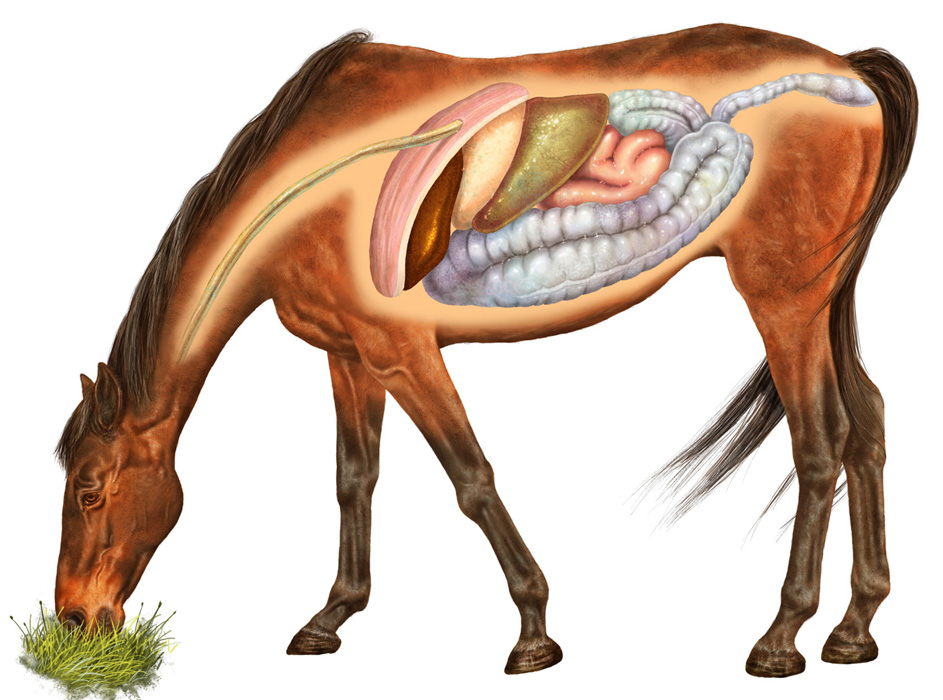

Задача пищеварения – сделать доступными для использования энергию и питательные вещества кормовых средств за счёт химических, биологических и физических процессов.

Систему органов пищеварения принято разделять на 4 отдела: головной, передний, средний и задний. Головной отдел состоит изо рта и глотки. Здесь происходит механическая обработка пищи, её увлажнение слюной и частичное расщепление. Передний отдел состоит из пищевода и желудка. Здесь кормовая масса частично переваривается и всасывается. Средний отдел (тонкий отдел) кишечника включает двенадцатипёрстную, тощую и подвздошную кишку, печень и поджелудочную железу. Здесь идёт активное переваривание и всасывание питательных веществ. Задний отдел (толстый отдел) включает в себя слепую, ободочную и прямую кишку. Здесь продолжается всасывание содержимого кишок и формирование каловых масс.

Головной отдел. Ротоглотка делится на преддверие – щель, снаружи ограниченную щеками и губами, а изнутри – дёснами и зубами, а также собственно ротовую полоть, ограниченную зубами, твёрдым нёбом сверху и дном ротовой полости с языком. Задней границей ротовой полости является мягкое нёбо, вход в глотку называется зёвом. Увлажнение пищи происходит с помощью секрета слюнных желёз. Для измельчения пищи у лошадей во рту 36-40 зубов.

Глотка расположена между ротовой и носовой полостью с одной стороны и входом в пищевод и гортань – с другой. Мышцы глотки расширяют и сужают её. Глотка делится на две части — пищеварительную и дыхательную. Через пищеварительную часть вверх в пищевод проходит пищевой ком, а через дыхательную воздух из носовой полости идёт вниз, в гортань.

Передний отдел. Пищевод продвигает пищевой ком из глотки в желудок. Стенка пищевода при входе в желудок максимально сужается, сфинктер желудка препятствует рвотным движениям. Длина пищевода – 1,5 м.

Желудок у лошади находится в передней области брюшной полости, рядом с печенью. Объем – 15 литров, относительно небольшой; желудок имеет форму боба. В желудке различают переднюю безжелезистую часть (она осуществляет микробиологическую переработку углеводов) и заднюю железистую (вырабатывает желудочный сок). Соляная кислота в желудке убивает микробы и активирует пепсиноген, превращая его в пепсин. Пепсин же отвечает за переваривание белков. Моторика желудка обеспечивает перемешивание содержимого и дальнейшую транспортировку. Вода же проходит желудок по кратчайшему пути. Пищевая масса проходит по желудку за 1-5 часов.

Средний отдел. Средний отдел кишечника включает двенадцатипёрстную, тощую и подвздошную кишку, печень и поджелудочную железу. Общая длина тонкого кишечника – 16-24 м, около 12-20 м из них приходятся на тощую кишку. Длина двенадцатипёрстной кишки – 1 м; в двенадцатипёрстную кишку открываются печень и поджелудочная железа. Печень обезвреживает токсические вещества, участвует в белковом, углеводном, жировом, витаминном обмене, образует желчь (желчного пузыря у лошади нет). Поджелудочная железа вырабатывает поджелудочный сок и гормоны инсулин, глюкагон и липокаин. В тонком кишечнике происходит всасывание питательных веществ; через кровеносную систему они поступают в печень. Части кормов, содержащие клетчатку, минуют тонкий кишечник в непереваренном виде. Последний отдел – подвздошная кишка – имеет развитую мышечную стенку и обеспечивает поступление пищеварительной массы в слепую кишку. Время прохождения пищевой массы по тонкому кишечнику – 2-6 часов.

Задний отдел. Задний отдел включает в себя слепую, большую ободочную, малую ободочную и прямую кишки. Слепая и ободочная кишка представляют собой камеры брожения для переваривания клетчатки. Кишечные бактерии также синтезируют витамины группы В, а также С и К. Последнее всасывание влаги и формирование каловых масс происходят в малой ободочной кишке. Прямая кишка регулирует выделение кала; кал дает точную информацию о здоровье лошади: у здоровой лошади кал сформирован в виде яблок, он блестящий, желто-зелено-коричневого цвета.

Пищевая масса находится 15-20 часов в слепой кишке, 18-24 часа в ободочной, 1-2 часа в прямой. Общее время прохождения пищевой массы от переднего до заднего отделов – 38-56 часов.

Часть 1: Стати лошади, направления и плоскости

Часть 4: Сердечно-сосудистая и лимфатическая системы

Часть 5: Дыхательная система

Источник