Омертвение ткани поджелудочной железы

Некроз поджелудочной железы считается одним из опасных и повергающих к летальному исходу заболеваний органов брюшины. Суть патологии в разрушении и гибели клеток железы. Даже при вовремя оказанной терапии смертность пациентов составляет около 70%. Это свидетельствует о том, что болезнь достаточно тяжело выявить на этапе формирования, и больные попадают в больницу, когда некротический процесс зашел очень далеко.

некроз поджелудочной

Фактором позднего диагностирования является то, что большинство обследований, как и рентгенография, не выявляют зоны отмирания незначительной величины в тканях органа. Когда формируется панкреонекроз поджелудочной железы, орган изнывает от своих ферментов и приступает к перевариванию самой себя. Кроме того, ферменты разрушающе действуют на кровеносные сосуды, болезнь расходится на находящиеся органы и ткани рядом.

Шансы больного выздороветь после этого заболевания составляют 30-60%. Если некроз обнаружить не вовремя, шансы выжить снижаются к нулю.

Причины заболевания

Что такое некроз поджелудочной железы? Сегодня некротическое образования поджелудочной часто возникают в качестве панкреатита острого течения, считаясь самым страшным и тяжелым заболеванием брюшной полости.

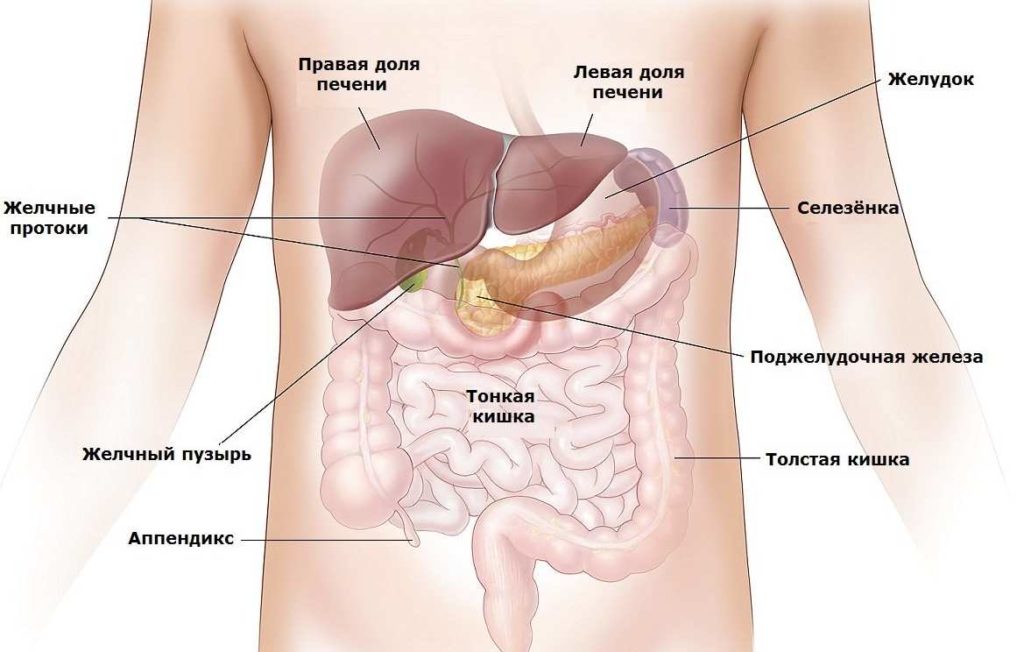

Чаще всего панкреатит оказывает поражающее действие на функции поджелудочной железы и охватывает органы, расположенные рядом, которые участвуют в пищеварительном процессе. В основном развитию болезни подвержены женщины в возрасте молодых лет.

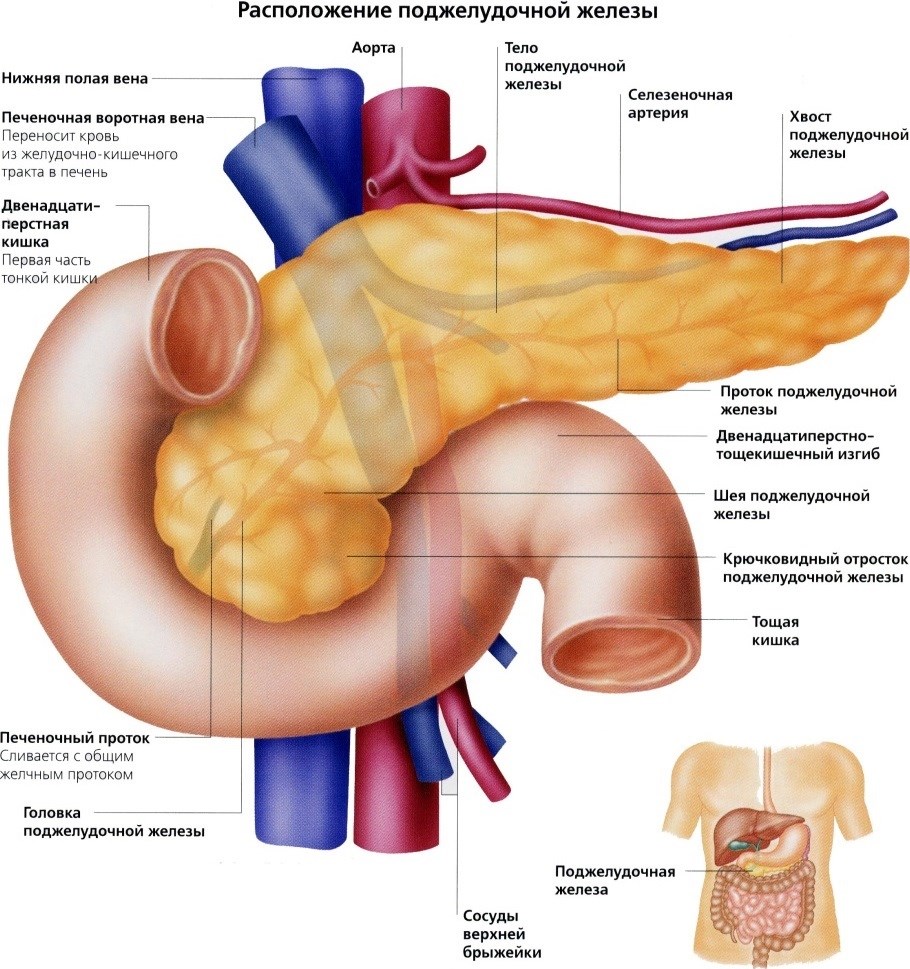

Важность поджелудочной состоит в производстве ферментов, которые активизируются в 12-перстной кишке, помогают быстрому расщеплению продуктов питания. При этом вследствие разнообразных причин протоки органа способны забиваться, отчего происходит разрушение железы самой себя. Данное болезнетворное явление называется некроз поджелудочной железы.

По мере повреждения участков железы выделяют некрозы:

- хвоста;

- головки.

Зачастую данная патология формируется и проходит в 3 этапе.

- Возникновение отравляющих веществ бактериальной этиологии, их невозможно выявить в крови пострадавшего.

- В тканях поджелудочной железы либо соседних органах формируется гной.

- Появляется заболевание гнойного течения в тканях, брюшинной клетчатке органа.

формирование некроза

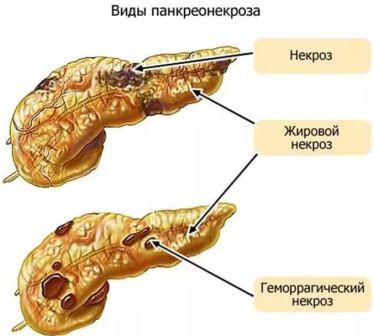

Опасным для больного считается тотальная форма панкреонекроза, когда происходит полное поражение железы и всегда приводит к смерти.

Классификация заболевания

Некротические проявления классифицируют вследствие таких причин:

- образование воспаления – обширная и очаговая форма;

- характер течения болезни — развивающийся и вялый;

- по виду воспалительного явления – некроз отечный, геморрагический, деструктивный, функциональный, гемостатический.

При отечном типе течения заболевания, шансы выздороветь увеличиваются. Этот вид наиболее благоприятный, паренхима железы отекает, вследствие чего нарушается микроциркуляция с ростом напора на нее. Если подобрать и своевременно начать лечение, у пациента есть шансы на поправку.

Некротическое заболевание поджелудочной может появиться у любого, однако выделяют группу риска, которая увеличивает шансы заболеть.

- Хронические алкоголики.

- Лица, которые страдают желчекаменным заболеванием.

- Наркоманы.

- Пациенты с патологией печени, поджелудочной;

- Больные, которые имеют врожденный порок возникновения пищеварительного тракта.

желчекаменное заболевание

Если не лечить патологии поджелудочной, ферменты органа не находят нормальной занятости, накапливаются внутри и начинают агрессивно воздействовать. Затем разовьется перитонит, способный стать причиной смерти.

Факторы болезни

Чтобы достичь максимального действия во время терапии некротически измененных областей железы, определяется первоначальный фактор развития патологии. Согласно статистике, практически 70% больных с этим диагнозом злоупотребляли алкоголем. Остальные 30% больных, которые страдают желчекаменным заболеванием и рядом факторов.

- Калькулезный холецистит.

- Болезни инфекционного течения.

- Язва.

- Переедание.

- Регулярный прием жирных блюд.

- Хирургическое лечение на брюшине и ее травматизация.

язва

Причины и симптомы некроза у всех больных различные. Спровоцировать развитие некротических образований способно назначение неверно подобранных медикаментов, их длительный прием.

Протекать болезнь способна медленно, не характеризуясь какими-либо признаками либо прогрессировать очень быстро. Это зависит от вида распространения патологии поджелудочной и типа болезненного явления.

Основные признаки

Симптомы некроза характеризуются признаками исходя из того, какой вид болезни прогрессирует, и индивидуальных характеристик организма.

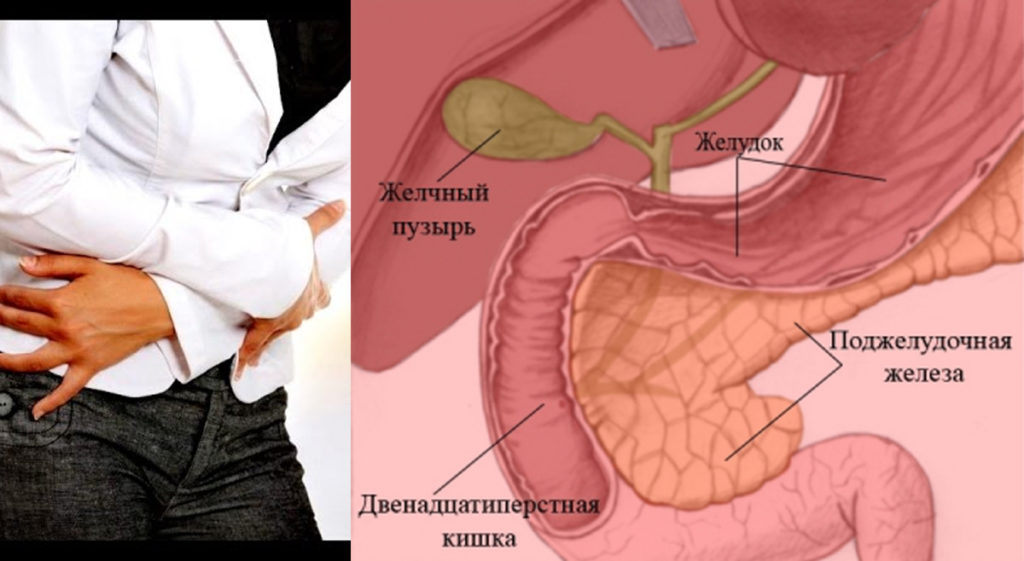

Основным проявлением панкреас является болевой дискомфорт, с различной силой проявления. Синдром бывает слабым или невыносимым, когда боль невозможно выдержать.

Умеренную болезненность испытывают около 6% пациентов, сильная боль проявляется у 40%, а нестерпимая приходится на 50% — у 1/10% пациентов дискомфорт сопровождался коллапсом.

Однако синдром боли нередко схожий с тем, который появляется при болях в сердце, потому пациенты путают с сердечным заболеванием.

боли в сердце

Чтобы выявить некроз поджелудочной железы присядьте, подтянете ноги к зоне живота. Если боли отступают, это говорит о наличии некротических проявлений.

Кроме того, что при болезни появляется болевой синдром, некроз поджелудочной железы сопровождается симптомами:

- тошноты;

- сильной рвоты;

- вздутием живота;

- формированием газов;

- побледнением и краснотой покровов кожи;

- формированием синих, багряных пятен с боковых сторон живота;

- болезненностью передней области живота при ощупывании;

- повышением температуры.

С тяжелым течением панкреатита развивается отравление, характеризующееся спутанным сознанием и комой.

Осложнения некроза представлены следующими проявлениями:

- желтуха;

- полиорганная нехватка;

- гиловолемический шок;

- панкреатические свищи снаружи и внутри;

- осложнения плевролегочного течения;

- стеатоз;

- гнойники;

- воспаление брюшины;

- кровотечения внутреннего течения.

болезни печени

Диагностика

Можно ли вылечить некротическое воспаление поджелудочной железы, и каковы перспективы выжить? Прежде чем приступать к терапии железы при некрозе, следует пройти обследование, оно позволит подтвердить или отклонить наличие болезни внутренней секреции, определить факторы образования болезни.

Методы лабораторного диагностирования:

- анализирование крови которое при некрозе показывает увеличение СОЭ, повышенный гематокрит, изменение клеточного состава крови, грубую зернистость, по причине обезвоживания организма;

- наблюдается рост гидролитического, протеолитического фермента, трипсина в крови и моче;

- повышение сахара в крови;

- увеличение показателя кальцитонина в крови при тяжелом поражении и инфицировании;

- при поражении растет показатель C-реактивного белка;

- увеличение уровня ферментов печени.

Некроз поджелудочной железы выявляют с помощью инструментальных методик.

- УЗИ.

- Компьютерная томография.

- Рентген органов брюшины.

- МРТ.

- Пункция жидкостных явлений железы поджелудочной.

- Ангиография сосудов органа.

- Лапароскопия.

- Ретроградная холангиопанкреатография.

пункция поджелудочной железы

Немаловажным обследованием является проведение дифференциального диагностирования относительно иных воспалительных патологий брюшины, инвагинации кишечника, порыва расширенных участков аорты в брюшине, печеночных колик, инфаркта.

Все обследования больному назначают исходя из картины патологии, степени течения некроза, состояния пациента.

Относительно перспектив на поправку, то при имении некроза летальный исход пациентов приходится на 40-70%, даже когда лечение начато вовремя. Кроме того вероятность выздоровления зависит от ряда факторов.

- Возраст.

- Стадия запущенности болезни.

- Присутствие осложнений.

- Обширность области поражения.

- Длительность начала лечения, и насколько терапия эффективна.

Те пациенты, которые преодолеют патологию, на протяжении всей оставшихся дней жизни следуют строгим предписаниям доктора.

Лечение заболевания и прогноз

Терапия некроза проходит 2-мя способами – консервативным и оперативным путем.

Консервативное лечение используется в качестве подготовки к оперативному лечению либо при наличии мелких очагов панкреонекроза, которое происходит:

- в уничтожении ферментов;

- очистки организма от накопившихся в нем отравляющих соединений;

- устранение боли;

- предупреждение осложнений.

прием лекарств

Проводят комплекс мер, которые состоят:

- из инфузионного лечение – солевые растворы вливаются внутрь вены;

- употребление анальгетиков, блокад новокаина, препаратов, снимающих спазмы;

- прием курса антибактериальных препаратов;

- антигистаминные средства;

- симптоматическая терапия.

Помимо этого пострадавшему требуется полное спокойствие. Питательные элементы подаются пациенту с помощью капельницы и при использовании определенного режима, состоящего из голодовки пару суток и абсолютного отсутствия нагрузок на физическом уровне.

Оперативное лечение осуществляется почти всегда, чтобы восстановить отток пищеварительного секрета и желчи, удалить погибшие ткани и гнойное содержимое.

Хирургические методы состоят из следующих процедур:

- лапаротомии;

- лапароскопии;

- пункции брюшины.

Лечение некроза проходит только в стационарных условиях, больному требуется внимание различных медиков, а бывает и реанимационные мероприятия.

Главным условием для поправки является следование строгой диеты. Диетическое питание подразумевает выполнение следующих рекомендаций:

- питаться 5 раз мелкими порциями;

- не переедать;

- кушать отварную и паровую продукцию;

- продукты не горячие, не холодные;

- еду перетирать, измельчать;

- отказаться от спиртного.

правильное питание

Диета необходима, пока не наступит стойкая ремиссия. Вводить новые блюда можно после консультации с врачом.

Лечение болезни можно проводить и народными методами, если не получилось добиться результата основными путями. Это будут рецепты травяных настоев, отваров. Можно тоже есть орехи с медом, отварное мясо, запеченные яблоки, кисели, сухари, каши, паровые омлеты.

О прогнозе при некрозе поджелудочной железы после проведения хирургического лечения говорить сложно, поскольку результат патологии зависит от ряда причин. Летальный исход в не серьезных и легких течениях составляет 50%.

Вероятность смертности увеличивается если:

- больному за 50;

- коэффициент инсулина выше нормы;

- завышенный уровень кальция;

- нарушен кислотный щелочной баланс;

- повышенное давление;

- есть значительные отечности и внутреннее кровяное излияние.

Все эти показатели вместе дают 100% негативный прогноз на поправку.

Самолечение, если стоит диагноз некроз железы поджелудочной неуместно. При появлении признаков следует сразу обращаться за помощью в больницу, это позволит предотвратить дальнейшее развитие проблемы.

Источник

Острый панкреонекроз – это процесс, при котором под воздействием ряда факторов происходит постепенная деформация и отмирание тканей. Причиной некроза может послужить как острое воспаление поджелудочной железы, так и хроническая форма заболевания.

При некрозе выделяются ферменты эластаза, которые способствуют постепенному истончению стенок кровеносных сосудов и тканей поджелудочной железы, вследствие чего они утрачивают свои свойства к самостоятельному восстановлению.

Кроме того, некроз может выйти за границы органа, и это грозит больному серьезными осложнениями, вплоть до летального исхода.

Причины некроза поджелудочной

Причины, которые могут провоцировать некроз железы:

- чрезмерное употребление крепких спиртных напитков;

- переедание;

- хронические заболевания органов желудочно-кишечного тракта и желчевыводящих путей;

- нарушение дозировки при приеме некоторых лекарственных препаратов;

- заболевания инфекционного характера;

- стрессы и длительное эмоциональное напряжение.

Некроз поджелудочной железы по масштабу распространения подразделяется на очаговый и обширный. В зависимости от ряда факторов заболевание может быть либо вялотекущим, либо быстро прогрессировать, втягивая в процесс соседние органы.

При правильном консервативном лечении панкреонекроза в большинстве случаев пациент полностью выздоравливает. Если же по каким-то причинам больной не получил своевременной медицинской помощи, пищеварительные ферменты начинают разъедать железу изнутри.

Образуется абсцесс, при котором гной попадает в брюшную полость, у больного начинается острый перитонит. В этом случае требуется немедленное хирургическое вмешательство, иначе не избежать сепсиса, который может стоить больному жизни.

Зачастую обширный острый некроз наблюдается у людей, которые злоупотребляют алкоголем.

Симптомы некроза поджелудочной железы

Зачастую некротический процесс развивается на фоне панкреатита. Частыми признаками заболевания на ранней стадии являются боли опоясывающего характера, распространяющиеся от низа поясницы до лопатки, и напоминающие боль при сердечном приступе.

При этом у больного открывается обильная рвота, повышается температура тела, отмечаются вздутие и метеоризм, желтушность склер, кожные покровы становятся бледными или наоборот, слишком красными. Основным симптомом некроза являются появление синих пятен по бокам брюшной полости.

При пальпации отмечается болезненность и напряжение передней стенки живота. При диагностическом исследовании можно увидеть в перикарде и плевральной полости скопление жидкости.

При развитии заболевания нарастает парез, вздутие живота, слабые перистальтические шумы. Развивается недостаточность дыхательной, сердечно-сосудистой, гастроинтестинальной, почечной и печеночной систем.

На фоне нарушения дыхательной системы появляется отек легких, накопление транссудата в плевральной полости, при поражении сердечно-сосудистой системы отмечается гипотензия, нитевидный пульс, ишемия миокарда.

Часто у больного начинаются психические расстройства в виде спутанности сознания, чрезмерного возбуждения. Иногда на фоне нарушения функции печени появляется желтуха.

Осложнения в процессе течения заболевания могут проявляться в виде абсцессов поджелудочной железы и забрюшинной клетчатки, внутренних и наружных свищей, перитонита и кровотечения.

Диагностика заболевания

Для постановки правильного диагноза одних жалоб пациента недостаточно, необходимо провести лабораторные и инструментальные методы исследования. Как правило, при некрозе железы характерно повышение уровня амилазы в крови и моче, а также увеличенный до критических отметок уровень сахара.

УЗИ поджелудочной железы проводится с целью определения эхогенности паренхимы и наличие экссудата. Начало течения болезни можно с точностью установить при помощи компьютерной и магнитно-резонансной томографии, а так же лапароскопии.

Лечение некроза поджелудочной железы

В зависимости от тяжести процесса лечение может быть консервативным или хирургическим. Если патология не имеет гнойных очагов поражения, как правило, успехов можно добиться лечебным голоданием и медикаментозной терапией.

Заметное облегчение приносит прием спазмолитических, антиферментных и цитотоксических препаратов, которые влияют на синтез ферментов.

Для снятия болевого синдрома применяются ненаркотические (в легких случаях) и наркотические (при запущенном течении заболевания) анальгетики.

Для восстановления объема крови применяется внутривенное введение коллоидных и кристаллоидных растворов, в которые входят важные электролиты.

Обязательным условием положительной динамики является соблюдение энергетических потребностей организма больного. Для этого внутривенно водятся растворы глюкозы, аминокислот и белковых гидролизатов.

При более отягченном патологическом процессе больному проводится хирургическое вмешательство: лапароскопия и лапаротомия.

Операция направлена на удаление некротических участков поджелудочной железы, а в случае нагноения в брюшную полость устанавливается дренаж.

Однако эти методы не гарантируют исключение вторичных осложнений, так как болезнь очень тяжелая, и чтобы спасти больного, необходимо задействовать специалистов в области эндокринологии, эхотомографии и эндоскопии.

В настоящее время в хирургической практике используются закрытые методы лечения некроза, которые заключаются в аспирации образований и кист, а так же проведении антибактериальной терапии. Такая практика является менее травматичной и характеризуется меньшим процентом послеоперационных осложнений.

Источник

Патогенетический механизм

Поджелудочная железа – паренхиматозный орган. В ее структуре вырабатываются ферменты для переваривания пищи. По мере их образования, формируется секрет железы – панкреатический сок. По специальным протокам он поступает в 12-перстную кишку, где и происходит переработка питательных веществ.

В поджелудочной ферменты находятся в неактивном состоянии. Полностью активизируются они при контакте с желчью. Секрет печени, как и панкреатический сок, поступает в просвет тонкого кишечника через сфинктер Одди. Это рефлекторный механизм, обеспечивающий своевременную активацию ферментов и равномерное смешивание секретов с пищевым комком.

При воспалении поджелудочной железы (панкреатите) ее паренхима отекает. Это сопровождается повышением давления внутри протоков и нарушением оттока панкреатического сока. Застойные явления и нарушения перистальтической активности протоков способствуют забросу желчи в структуру поджелудочной. Происходит внутриорганная активация ферментов. Воспаленные клетки железы не могут защитить себя самостоятельно. Начинается расщепление белковых и жировых структур непосредственно внутри органа. Изменения сопровождаются:

- отмиранием тканей;

- распространением продуктов переработки по организму;

- развитием внутренних кровотечений.

Если происходит инфицирование поврежденных участков – возникают абсцессы, скопление гноя, разрывы гнойных капсул, образуется распространенный перитонит (воспаление брюшной стенки).

При отмирании клеток панкреаса организм страдает от действия активированных ферментов, которые вместе с током крови распространяются в другие органы, продуктов распада тканей, токсинов, продуцируемых бактериями.

Первыми повреждаются детоксикационные органы – печень и почки, далее поражается сердце и головной мозг. При тяжелом панкреонекрозе больные погибают от энцефалита и множественных повреждений внутренних органов.

Что провоцирует отмирание поджелудочной

Панкреонекроз – это следствие панкреатита. Патологию провоцируют те же факторы, что вызывают воспалительный процесс:

- злоупотребление жирной пищей;

- употребление алкоголя;

- неправильный режим питания;

- вредные привычки;

- врожденные аномалии строения протоков;

- дисфункция сфинктера Одди;

- хроническая желчнокаменная болезнь;

- инфекционные поражения организма.

Панкреонекроз выявляют у 1% пациентов, поступивших в стационар с синдромом острого живота. Заболевание характерно для женщин и мужчин работоспособного возраста. Патология чаще развивается у людей, периодически употребляющих спиртные напитки.

Панкреатит и панкреонекроз могут развиваться реактивно. Основной провоцирующий фактор – застолье с обилием жирной пищи и большим количеством спиртных напитков. Практически у всех больных с диагностированным панкреонекрозом выявляют латентное течение желчнокаменной болезни и выход в проток конкрементов небольшого размера.

Как проявляется болезнь?

Панкреонекроз развивается при деструктивной форме панкреатита (25% от всех случаев). Воспаление трансформируется в деструктивный процесс на протяжении нескольких часов. При выявлении первых признаков патологии необходимо срочно вызвать скорую помощь. Симптомы некроза поджелудочной неспецифичны, поэтому точное определение патологии занимает дополнительное время. Проявления панкреонекроза, следующие:

- резкое возникновение левосторонней боли вверху живота;

- характер дискомфорта – колющий или режущий;

- иррадиация боли в левую руку, лопатку;

- покраснение (гиперемия) кожи лица;

- повышение температуры тела, озноб, ломота в суставах;

- распространение левосторонней боли на всю область эпигастрии (опоясывающая боль);

- развитие неукротимой рвоты (не приносит облегчения, продолжается после опорожнения желудка, в массах присутствует желчь, сгустки крови);

- понос.

Прогрессирующий панкреонекроз приводит к общей интоксикации, обезвоживанию, внутренним кровотечениям. На теле больного появляются синюшные или фиолетовые пятна. Чаще они локализуются в зоне ягодиц, живота, в околопупочной области. Боль становится нестерпимой. У больного развивается шоковое состояние, наблюдается помутнение сознания, обмороки. Могут присутствовать тахикардия, частое поверхностное дыхание, бред.

Главная трудность диагностики – быстрое развитие патологии. Большинство больных поступают в больницу в сильном алкогольном опьянении и не могут достаточно точно описать свои ощущения.

Диагностические мероприятия

Подозрения на панкреонекроз возникают при сборе анамнеза и осмотре пациента. Задача медиков – подтвердить диагноз и выявить степень тяжести патологии. Сразу при поступлении в клинику начинается мониторинг уровня ферментов поджелудочной в крови и моче. Оценивают только показатели амилазы. Этот фермент не вредит тканям организма, но дает информацию об уровне других биоактивных веществ поджелудочной.

Основная патогенетическая роль принадлежит жироперерабатывающим ферментам (липаза) и участвующим в расщеплении белков (эластаза, протеаза). Первые повреждают паренхиму железы, разрушая оболочки клеток. Вторые нарушают целостность сосудов и соединительнотканных структур.

Аппаратные диагностические мероприятия помогают визуализировать состояние железы. УЗИ отображает степень увеличения, наличие кистозных образований, некротических участков и фистул, камней в желчевыводящих протоках. Точная визуализация возможна при проведении МРТ или КТ. В сложных случаях проводят лапароскопическое исследование поджелудочной – это точный способ оценить состояние паренхимы, проходимость протоков и причины ее нарушения.

Аппаратные диагностические мероприятия помогают визуализировать состояние железы. УЗИ отображает степень увеличения, наличие кистозных образований, некротических участков и фистул, камней в желчевыводящих протоках. Точная визуализация возможна при проведении МРТ или КТ. В сложных случаях проводят лапароскопическое исследование поджелудочной – это точный способ оценить состояние паренхимы, проходимость протоков и причины ее нарушения.

После обследования медики получают возможность охарактеризовать панкреонекроз. Он бывает стерильным и инфицированным (если спровоцирован бактериями). Стерильный панкреонекроз бывает геморрагическим, жировым и смешанной формы (это зависит от активности конкретных ферментов). Оценивая размеры участков некроза выявляют крупно-, средне- и мелкоочаговый панкреонекроз. Если вся поджелудочная разрушена, говорят о тотальной форме.

При диагностике оценивают состояние других органов и систем:

- наличие воспалений в брюшной полости;

- гнойно-некротические очаги;

- свищи;

- уровень интоксикации;

- риск полиорганной недостаточности.

Коррекция некротических изменений

При первых признаках панкреонекроза больного госпитализируют. Из-за высокого риска летального исхода лечение проводят в отделении интенсивной терапии. Лечение подбирают сразу несколько специалистов:

- гастроэнтеролог;

- эндокринолог;

- хирург;

- реаниматолог.

Терапия начинается с обеспечения полного покоя для поджелудочной. Назначают строгий постельный режим, полностью исключают употребление любой пищи (жизнедеятельность поддерживают парентерально). Если рвоты не было, удаляют остатки пищи из желудка промыванием. Чтобы снизить рефлекторное раздражение железы, желудок могут промывать несколько раз прохладными стерильными растворами.

На начальных этапах проводится консервативное лечение. Оно подразумевает назначение:

- обезболивающих средств (включая наркотические анальгетики);

- противовоспалительных;

- подавляющих секрецию и активность ферментов;

- противошоковую терапию;

- диуретиков (для снятия отека тканей поджелудочной);

- антибиотиков широкого спектра действия (для купирования и профилактики распространения гнойно-некротических процессов);

- детоксикационных мероприятий (большое количество инфузионных растворов);

- гемосорбцию (аппаратное очищение крови при сильной интоксикации);

- коррекцию выявленных нарушений в работе органов.

При тяжелом состоянии и выраженных участках некроза железы больному сразу проводят хирургическое лечение. Если локализацию некроза выявить сложно, операцию делают на 4-5 сутки. Сложность хирургического лечения состоит в повышенном риске инфекционных осложнений. Во время операции проводят:

- лапароскопическую ревизию протоков железы;

- удаление причины застойных явлений;

- иссечение участков некроза;

- выведение экссудата;

- установку дренирующих устройств.

Стационарное лечение длится до 2-х месяцев. После выписки пациент еще на протяжении 2-х недель должен соблюдать постельный режим. После разрешены непродолжительные пешие прогулки. Важным аспектом выздоровления является диета. Рацион состоит исключительно из отварных и паровых блюд гомогенной консистенции. Питаться можно куриным мясом, индейкой, нежирными сортами рыбы. В основе рациона – крупяные блюда, белковые омлеты, отварные овощи. Любые стимуляторы секреции (жирные, жаренные блюда, грибы, продукты промышленного производства, сырые овощи и фрукты) из меню исключают. Всю пищу следует принимать в теплом виде.

Чем опасно заболевание

После панкреонекроза полное выздоровление маловероятно. Успешная терапия продляет жизнь пациента на 10, реже 15 лет, так как во время болезни повреждаются практически все органы. На первой неделе прогрессирования шансы выжить есть только у 40% больных. Прогноз крайне неблагоприятный для пациентов пожилого возраста, диабетиков, гипотоников. Дополнительно ухудшают его:

- пониженный уровень кальция в крови;

- лейкоцитоз;

- ацидоз;

- отклонения в результатах печеночных проб.

Обширный некроз приводит к развитию диабета, повышает риск злокачественного перерождения клеток, формирования кист. У перенесших заболевание спустя некоторое время развивается цирроз, наблюдаются повреждения слизистой желудка и кишечника, селезенки. В результате повреждения сосудов возникают обширные внутренние кровоизлияния.

Даже после успешной операции не исключены гнойно-септические осложнения: перитонит и забрюшинная флегмона. В первом случае развивается инфекционное воспаление серозной оболочки брюшной полости, во втором – гнойное расплавление подкожно-жировой клетчатки в зоне живота. Вследствие сильной интоксикации у пациента могут выявить сердечную или почечную недостаточность, что существенно сокращает сроки жизни после излечения панкреонекроза.

Профилактика панкреонекроза совпадает с предупреждением панкреатита. Она подразумевает:

- рациональное питание:

- умеренную физическую активность:

- отказ от вредных привычек и употребления алкоголя.

Врачи не исключают аутоиммунное повреждение защитных механизмов поджелудочной, поэтому у аллергиков и пациентов с аутоиммунными заболеваниями склонность к панкреонекрозу выше. При первых признаках болезни необходимо обратиться к врачу — даже минуты промедления могут стоить больному жизни.

Источник