Мкб образование поджелудочной железы

D10

D10.0

D10.1

D10.2

D10.3

D10.4

D10.5

D10.6

D10.7

D10.9

D11

D11.0

D11.7

- подъязычной железы

- поднижнечелюстной железы

D11.9

D12

D12.0

D12.1

D12.2

D12.3

D12.4

D12.5

D12.6

D12.7

D12.8

D12.9

D13

D13.0

D13.1

D13.2

D13.3

D13.4

D13.5

D13.6

D13.7

D13.9

D14

D14.0

D14.1

D14.2

D14.3

D14.4

D15

D15.0

D15.1

D15.2

D15.7

D15.9

D16

D16.0

D16.1

D16.2

D16.3

D16.4

D16.5

D16.6

D16.7

D16.8

D16.9

D17

D17.0

D17.1

D17.2

D17.3

D17.4

D17.5

D17.6

D17.7

D17.9

- липомы, не классифицированные в других рубриках

D18

D18.0

- ангиомы, не классифицированные в других рубриках

D18.1

D19

D19.0

D19.1

D19.7

D19.9

D20

D20.0

D20.1

D21

D21.0

D21.1

D21.2

D21.3

D21.4

D21.5

D21.6

D21.9

D22

D22.0

D22.1

D22.2

D22.3

D22.4

D22.5

D22.6

D22.7

D22.9

D23

D23.0

D23.1

D23.2

D23.3

D23.4

D23.5

D23.6

D23.7

D23.9

D24

D25

D25.0

D25.1

D25.2

D25.9

D26

D26.0

D26.1

D26.7

D26.9

D27

D28

D28.0

D28.1

D28.2

D28.7

D28.9

D29

D29.0

D29.1

D29.2

D29.3

D29.4

D29.7

D29.9

D30

D30.0

D30.1

D30.2

D30.3

D30.4

D30.7

D30.9

D31

D31.0

D31.1

D31.2

D31.3

D31.4

D31.5

D31.6

D31.9

D32

D32.0

D32.1

D32.9

D33

D33.0

D33.1

D33.2

D33.3

D33.4

D33.7

D33.9

D34

D35

D35.0

D35.1

D35.2

D35.3

D35.4

D35.5

D35.6

D35.7

D35.8

D35.9

D36

D36.0

D36.1

D36.7

D36.9

Источник

Содержание

- Описание

- Дополнительные факты

- Причины

- Симптомы

- Диагностика

- Лечение

- Прогноз

- Профилактика

Названия

Название: Доброкачественные опухоли поджелудочной железы.

Доброкачественные опухоли поджелудочной железы

Описание

Доброкачественные опухоли поджелудочной железы. Это не склонные к стремительному росту и метастазированию новообразования, которые характеризуются сохраненной дифференцировкой клеток и могут развиваться из продуцирующих гормоны тканей, сосудистых и нервных структур, эпителия. Симптомы определяются типом образования: при гормонпродуцирующих опухолях – повышением уровня определенного гормона, при других типах – размером новообразования, сдавлением смежных органов. Основными методами диагностики являются инструментальные исследования: УЗИ, КТ, МРТ поджелудочной железы. Лечение хирургическое: от энуклеации опухоли до резекции поджелудочной железы.

Дополнительные факты

Доброкачественные опухоли поджелудочной железы – довольно редкие заболевания, которые встречаются с частотой 1-3 случая на 1 миллион населения; чаще диагностируются функциональные нейроэндокринные опухоли (инсулома, гастринома, глюкагонома). Несмотря на то, что такие образования обычно небольших размеров, не склонны к быстрому росту, их проявления весьма специфичны, поскольку клетками опухолей продуцируются гормоны, поступающие в системный кровоток. К доброкачественным опухолям поджелудочной железы также относят гемангиому (образование, имеющее сосудистую структуру), фиброму (из соединительной ткани), липому (из жировой ткани), лейомиому (образование из мышечных волокон), невриному или шванному (новообразование из шванновских клеток, которые находятся в оболочках нервов). Данные виды опухолей отличаются отсутствием клинических проявлений до достижения ими значительных размеров.

Доброкачественные опухоли поджелудочной железы

Причины

Причины развития данной патологии не установлены. Считается, что имеют значение генетические факторы, предрасполагающие к неопластическим процессам, неблагоприятная экологическая обстановка, курение, злоупотребление алкоголем. Большая роль в развитии опухолей поджелудочной железы в гастроэнтерологии отводится воспалительным процессам органа, в первую очередь – хроническому панкреатиту.

Фактором риска развития доброкачественных новообразований также является нерациональное питание: преобладание жирной пищи (преимущественно животного происхождения), недостаток клетчатки, протеинов, витаминов, а также неправильный режим питания (отсутствие регулярных приемов пищи, переедание).

Симптомы

Симптомы новообразований поджелудочной железы доброкачественной природы определяются типом опухоли. Гормонально неактивные образования обычно являются диагностической находкой, поскольку не имеют никаких симптомов до достижения ими существенных размеров и сдавления соседних органов, растяжения капсулы органа или нарушения кровотока. Обычно такие опухоли выявляются при проведении инструментальной диагностики других заболеваний. Предварительно отличить их от злокачественных позволяет ряд признаков: отсутствие клинических симптомов (в том числе проявлений интоксикационного синдрома: слабости, снижения аппетита, утомляемости, тошноты, субфебрильной температуры тела), медленный рост при нормальном уровне онкомаркеров в крови.

Если доброкачественная опухоль поджелудочной железы больших размеров сдавливает соседние органы, возможен болевой синдром. Боли постоянные, ноющие, могут усиливаться при смене положения тела, их локализация зависит от расположения образования. Новообразования головки поджелудочной железы характеризуются болью в правом подреберье и эпигастрии, тела органа – в верхних отделах живота, хвоста – в левом подреберье, поясничной области. Опухоль может сдавливать панкреатический или общий желчный протоки, что проявляется признаками механической желтухи: иктеричностью склер и кожи, зудом, появлением темной окраски мочи, обесцвечиванием кала. Если сдавливается какой-либо отдел кишечника, может развиться кишечная непроходимость.

Гормонпродуцирующие доброкачественные опухоли поджелудочной железы имеют специфические признаки, которые определяются выделяемым гормоном. Инсуломы (инсулиномы) продуцируют гормон инсулин, влияющий на уровень сахара крови. Признаками такой опухоли являются симптомы гипогликемии: слабость, повышенная потливость, головокружение, раздражительность, тахикардия; при значительном снижении глюкозы крови возможна гипогликемическая кома.

Гастринома (гастрин-продуцирующая доброкачественная опухоль поджелудочной железы из клеток островков Лангерганса) проявляется развитием множественных гастродуоденальных язв, рефрактерных к фармакотерапии. Язвы могут располагаться в желудке, бульбарном отделе, иногда даже в тощей кишке. Пациенты ощущают интенсивные боли в эпигастральной области; характерна отрыжка кислым, изжога. Вследствие гиперпродукции гастрина в просвет желудочно-кишечного тракта попадает большое количество соляной кислоты, что приводит к нарушению моторики кишечника, повреждению его слизистой оболочки и ухудшению процессов всасывания.

Изжога. Отрыжка. Потеря веса. Потливость. Раздражительность. Тошнота.

Диагностика

Диагностика данной патологии основана на характерной клинической картине некоторых видов новообразований, а также результатах инструментальных и гистологических методов исследования. Консультация гастроэнтеролога позволяет предположить тип опухоли, выяснить, как давно появились симптомы и прогрессируют ли они. В анамнезе жизни пациента возможны воспалительные заболевания поджелудочной железы, злоупотребление алкоголем.

При осмотре пациента врач может определить желтушность кожных покровов и склер, свидетельствующую о механическом сдавлении опухолью панкреатического или общего желчного протока. При оценке общего анализа крови изменения выявляются крайне редко. Биохимический анализ крови в случае инсуломы и глюкагономы подтверждает изменение уровня сахара крови. Обязательно проводится определение онкомаркеров: карциноэмбрионального антигена, СА 19-9, которые в случае доброкачественной природы заболевания не повышены.

Наиболее информативными методами диагностики доброкачественных опухолей поджелудочной железы в гастроэнтерологии являются инструментальные исследования. УЗИ органов брюшной полости проводится с целью визуализации образования, определения его размеров, состояния регионарных лимфатических узлов. Однако при гормонпродуцирующих опухолях малых размерах данный метод малоэффективен. Высокоинформативны КТ и МРТ поджелудочной железы, позволяющие обнаружить опухоли небольших размеров и детально изучить их распространенность.

Для определения доброкачественных опухолей поджелудочной железы с множественными очагами (это характерно для инсулом, гастрином) проводится сцинтиграфия – в организм вводятся радиофармпрепараты, которые активно накапливаются клетками опухоли, и их излучение фиксируется на снимке. При подозрении на гемангиому поджелудочной железы проводится ангиография с целью оценки тока крови в образовании и его связи с системным кровотоком. Для изучения гистологической структуры новообразования, дифференциации его от злокачественных опухолей осуществляется пункционная биопсия поджелудочной железы с последующим морфологическим исследованием биоптатов.

Лечение

Лечение новообразований поджелудочной железы доброкачественной природы только хирургическое. При гормонпродуцирующих опухолях поджелудочной железы проводится их энуклеация (вылущивание). Резекция головки железы или хвоста целесообразна при наличии новообразования в соответствующем отделе органа. В случае локализации крупной опухоли в области головки железы и нарушения оттока желчи осуществляется панкреатодуоденальная резекция (образование удаляется вместе с частью железы и двенадцатиперстной кишкой). Довольно эффективным методом лечения гемангиомы поджелудочной железы является селективная эмболизация артерий. Методика заключается в блокировании кровоснабжения опухолевого образования.

В некоторых случаях, когда при множественных гормонпродуцирующих доброкачественных опухолях поджелудочной железы радикальное хирургическое лечение провести невозможно, необходимо симптоматическое лечение. При инсулиноме и глюкагономе основным направлением консервативной терапии является нормализация уровня сахара крови. При развитии эпизодов гипер- и гипогликемии проводится соответствующая коррекция растворами инсулина или глюкозы. Обязательно назначается диетотерапия. При лечении гастриномы используются препараты, подавляющие желудочную гиперсекрецию: ранитидин, фамотидин, омепразол и другие. В тяжелых случаях проводится иссечение гастриномы с гастрэктомией (с целью предупреждения рецидивов из-за неполного удаления опухоли).

Прогноз

Доброкачественные панкреатические новообразования в большинстве случаев имеют благоприятный прогноз, они крайне редко перерождаются в злокачественные. При увеличении размеров опухоли могут возникнуть осложнения в виде механической желтухи, кишечной непроходимости. При своевременном хирургическом удалении возможно полное излечение.

Профилактика

Специфической профилактики данной патологии не существует. Общими мероприятиями по предупреждению развития доброкачественных опухолей поджелудочной железы являются соблюдение принципов рационального питания, отказ от употребления алкоголя, а также своевременное адекватное лечение панкреатитов.

Источник

Общие сведения

Согласно определению Всемирной гастроэнтерологической организации (2019), «киста ПЖ — это четко ограниченное образование в ПЖ, содержащее жидкость». Они могут быть расположены как внутри поджелудочной железы, так и выступать за ее границы. Несмотря на относительную редкость этой патологии (около 0,2%) отмечается негативная тенденция к ее увеличению, особенно у лиц молодого возраста, что в определенной степени обусловлено увеличением осложнённых/деструктивных форм острого/хронического панкреатита и возможностями современных визуализирующих технологий, используемых в диагностике заболеваний органов брюшной полости. Различают две больших группы кист ПК: истинные (врожденные), полость которых выслана слизистым эпителием и приобретенные (ложные) кисты, преимущественно ограниченные фиброзной капсулой, которые чаще всего представлены постнекротическими кистами ПЖ, являющихся наиболее распространенным (до 55% случаев) осложнением панкреатита. Код кисты поджелудочной железы по МКБ 10: K86.2.

Кисты поджелудочной железы чаще носят доброкачественный характер, однако некоторые виды обладают высоким потенциалом малигнизации. Так, например, муцинозные кистозные/внутрипротоковые папиллярные муцинозные кисты имеют высокий потенциал малигнизации, в то время как псевдокисты, простые кисты и серозные кистозные новообразования практически всегда протекают доброкачественно. Согласно оценке Всемирной гастроэнтерологической организации, риск малигнизации истинных псевдотуморозных кист в среднем для интрадуктальных папиллярных кист составляет 41%; муцинозных кист — 25,2%, интрадуктальных псевдопапиллярных кист — 18,3%, серозных кист — 15,2%, в то время как частота малигнизации ложных кист не превышает 0,3%.

Кроме того, в отдельную категорию относятся злокачественные кисты (аденокарциномы/панкреатические кистозные нейроэндокринные опухоли). Киста может иметь различную локализацию: киста головки; тела и хвоста ПЖ. Ориентировочно в 85% случаев кисты локализуются в теле/хвосте железы и лишь в 15% случаев локализуются в ее головке. Реже образуются две или множественные кисты.

Встречаемость тех или иных видов кист ПЖ существенно различается. Так, на долю истинных кист приходится 15-20%, а на долю приобретённых (ложных) кист практически 80%, при этом, причиной образования постнекротических кист в 50-60% являются деструктивные формы острого панкреатита и в 15-30% — травматические повреждения ПЖ. Соответственно ниже будут рассматриваться наиболее распространенная морфологическая форма — постнекротические кисты.

Особая значимость этого вида кист определяется частыми осложнениями в виде нагноения кист (15,6%), кровотечения (11,3%), перфорации (6,7%), малигнизации (5,6%), ложной аневризмы (3,1%), свищей (1,4%), механической желтухи (3,5%), дуоденального стеноза (1,6%), острой кишечной непроходимости (0,4%), что и определяет высокие показатели летальности (от 9,2 до 53%).

Патогенез

Развитие кисты ПЖ происходит под воздействием провоцирующих факторов, в результате чего возникает в поджелудочной железе дискомплексация панкреатоцитов с развитием мелких диффузных некрозов ацинарных (секретирующих) клеток. Как следствие наблюдается нарушение секреции в просвет протоков и парапедез секреторных гранул в интерстиций. Разрушенные клетки способствуют интерстициальной/внутриклеточной активации трипсина, который активирует панкреатические гидролитические/протеолитические ферменты, которые в свою очередь способствуют аутоферментной агрессии и развитию очагов некроза, который проявляется региональнымм реологическими расстройствами и выраженным интерстициальным отёком.

Резорбция из интерстиция ферментов ПЖ способствует аутолитическогму повреждению кровеносных сосудов с последующим развитием тромбогеморрагического локального синдрома.

В основе формирования жидкостных скоплений лежат процессы лизиса очагов инфильтратов/некроза. Формирование жидкостных скоплений обеспечивается преимущественно за счет экссудативной реакции воспалённых тканей и в меньшей степени за счет панкреатического сока, поступающего из-за нарушения оттока сока по главному панкреатическому протоку. В результате выраженного нарушения проницаемости капилляров практически в течение 1–2 часа после разрушения ацинусов в тканях появляется множество тучных клеток/лейкоцитов, активно выделяющих биологически активные вещества, что приводит к формированию демаркационного вала вокруг очага некроза, состоящего из лейкоцитов, фибрина, гистеоцитов, лимфоплазмоклеточных компонентов и ядерного детрита.

Активизация фибробластов способствует интенсивному образованию элементов соединительнотканных структур/коллагена, которые и служат основой формирования барьера, который в последующем являться базой капсулы постнекротической кисты.

Классификация

Принято выделять следующие виды кист ПЖ.

Истинные кисты:

- Врожденные (единичные/множественные кисты, с локализацией в самой ПЖ; сочетанные с кистами в печени/почках и других органах; кистозный фиброз ПЖ).

- Приобретенные (ретенционные кисты, обусловленные задержкой панкреатического секрета; паразитарные кисты (например, эхинококковые); опухолевые кисты первичные — цистаденомы/цистаденокарциномы и метастатические.

Псевдокисты (экстрапанкреатические/интрапанкуреатические):

- Являющиеся преимущественно исходом панкреонекроза;

- Посттравматические кисты (открытые/закрытые травмы ПЖ, операции на ПЖ и прилегающих органах).

- Идиопатические.

- Кисты сообщающиеся/несообщающиеся с панкреатическими протоками.

По течению/клиническим признакам

По степени сформированности:

- Первая стадия — острые (киста не сформирована, по временному промежутку — до 1,5 месяца с момента возникновения).

- Вторая стадия — подострые (сформирована стенка кисты, которая состоит из рыхлой грануляционной ткани), по временному промежутку 2-3 месяца.

- Третья стадия — стенка кисты тесно связана с окружающими тканями.

- Четвертая стадия — стенка кисты окончательно сформирована и представлена фиброзной плотной капсулой, по временному промежутку свыше года.

По локализации (киста головки поджелудочной железы, киста тела и киста хвоста ПЖ).

По морфологической характеристике кисты (интрапанкреатические/экстрапанкреатические; одиночные/множественные; однокамерные/многокамерные).

По тяжести течения: простые и осложненные (малигнизация, нагноение, кровотечение, фистулообразование, перфорация, сдавление окружающих органов).

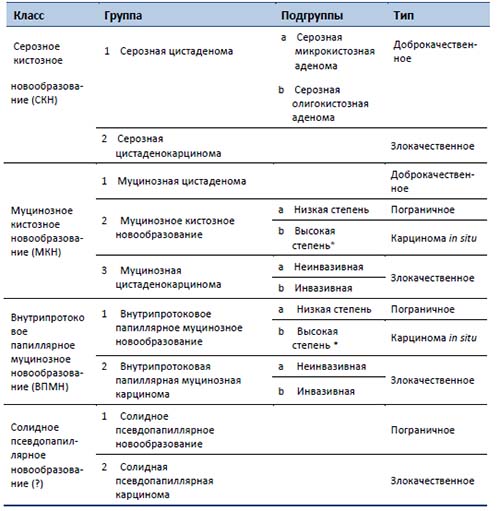

Гистологическая классификация (табл. ниже).

Причины

В основе развития псевдокисты ПЖ лежат полиэтиологические факторы, основными из которых являются:

- Острые/хронические деструктивные панкреатиты.

- Травматические повреждения ПЖ.

- Закупорка желчевыводящих протоков (врождённого генеза или обусловленной наличием камней (желчнокаменная болезнь), опухолей, стриктур, рубцов, стойких сужений стенок (стенозов).

- Паразитарные инвазии (эхинококкоз, описторхоз, цистицеркоз).

К факторам риска относятся:

- Злоупотребление алкогольсодержащими напитками.

- Ожирение с нарушением липидного обмена, сопровождающееся повышением уровня холестерина.

- Холелитиаз (камни в желчевыводящих путях/желчном пузыре).

- Сахарный диабет.

- Операции на ПЖ или прилегающих органах.

Симптомы

Симптомы кисты поджелудочной железы крайне неоднозначны, поскольку она во многом определяется размером, видом, формой, локализацией кистообразного новообразования. Кисты малого диаметра на поджелудочной железе (до 3 см) в большинстве случаев протекают бессимптомно, поскольку не сдавливают прилегающие нервные сплетения/сосуды и диагностируются случайно. Чаще всего киста ПЖ манифестирует слабостью, ощущением дискомфорта в брюшной полости, потерей аппетита, умеренной/временами острой болью, реже тошнотой и рвотой, лихорадкой.

Характерен синдром ферментативной недостаточности, появляющийся прогрессирующей потерей массы тела, появлением симптомов стеатореи, обезвоживанием, анемией, что обусловлено нарушением процесса расщепления протеинов/жиров с развитием белково-энергетической недостаточности. При объективно обследовании — может отмечаться асимметрия живота, при пальпации — напряжение в верхней/средней части живота.

При увеличении размеров кисты характерен синдром сдавления прилегающих органов: при локализации кисты в головке железы — развитие механической желтухи, что проявляется кожным зудом и иктеричностью склер/кожи; при давлении на воротные вены — отеки на нижних конечностях; если киста крупная и нарушает отток мочи, характерна задержка мочеиспускания. При сдавливании нервных сплетений — появление опоясывающей боли жгучего характера. При нагноении кисты — появление интоксикационного синдрома.

Анализы и диагностика

Диагноз кисты ПЖ ставится на основании:

- жалоб пациента;

- данных анамнеза (наличие провоцирующих факторов);

- результатов объективного исследования (ассиметрия живота, наличие на передней брюшной стенки объемного выпячивания в зоне проекции железы);

- лабораторных данных (лейкоцитоз, повышение в крови уровня билирубина/уровня щелочной фосфатазы, увеличение СОЭ);

- данных инструментальных исследований — УЗИ, ЭУЗИ (эндоскопическое УЗИ), КТ, МРТ/МРХП (магнитно-резонансная холангиопанкреатография), на которых визуализируется кистообразное новообразование, а также локализация кисты, ее размеры, изменения в железе, наличие в полости ее перегородок/камер, толщина стенок и характер содержимого.

Дифференциальная диагностика кисты ПЖ проводится с раком поджелудочной железы, кистами печени, опухолями желудка, опухолями почек, раком ободочной кишки, аневризмой аорты (брюшного отдела).

Дифференциальная диагностика кисты ПЖ проводится с раком поджелудочной железы, кистами печени, опухолями желудка, опухолями почек, раком ободочной кишки, аневризмой аорты (брюшного отдела).

Лечение

Лечение кисты на поджелудочной железе, в частности, панкреатической псевдокисты зависит от ряда факторов: стадии формирования кисты, ее этиологии и локализации, связи с протоковым аппаратом и риска озлокачествления. На разных этапах развития псевдокист обязательно назначается диета (Cтол №5) и проводится фармакотерапия, направленная на достижение «функционального покоя» ПЖ. Объем фармакотерапии определяется тяжестью течения и выраженностью сопутствующих заболеваний. С этой целью могут назначаться:

- анальгетики (Анальгин, Кетанов, Кетонал, Диклофенак);

- антисекреторные препараты (Октреатид, Сандостатин);

- спазмолитики (Платифилин, Спазган, Папаверин, Но-шпа, Спазмальгин);

- H2-антигистаминные средства (Рантак, Квамател);

- ингибиторы протонного насоса (Лосек, Омез, Ультоп).

При необходимости в комплексную терапию могут включаться ингибиторы ферментов поджелудочной железы (Гордокс, Контрикал). Обязательным компонентом консервативного лечения в большинстве случаев является антибактериальная терапия, препараты и их дозы подбираются индивидуально в зависимости от чувствительности микрофлоры, индивидуальной непереносимости тяжести состояния и длительности курса. К таким препаратам относятся препараты группы цефалоспоринов, например Цефтриаксон, Цефиксим, Цефодизим, Цефотаксим и др., которые особенно эффективны в сочетании с Метрогилом и Клавулановой кислотой.

В ряде случаев консервативного лечения вполне достаточно для резорбции ложной кисты, в частности при наличии сообщения псевдокисты с вирсунговым протоком. Однако и в случаях крупных псевдокист, которые не имеют связи с протоками, консервативное лечение на первом этапе является ведущим, что обусловлено выраженностью деструктивного процесса с наличием некротических масс и может привести к осложнениям при хирургическом лечении.

Фармакологическое лечение кисты поджелудочной на данном этапе может комбинироваться с чрескожным пунктированием и установкой катетера, который в полости псевдокисты может находиться до нескольких месяцев, что позволяет промывать полость кисты антисептическими растворами, проводить аспирацию содержимого или пломбирование полости быстротвердеющими силиконовыми композициями. Таким образом, выжидательная тактика применяется до момента окончательного формирования фиброзной капсулы псевдокисты, а активные методы используются лишь при появлении выраженных клинических симптомов (боль, сдавление прилегающих органов).

В последующих периодах формирования кисты в основе лечебной тактики лежит дренирование и наиболее часто применяются малоинвазивные эндоскопические методы, включающие цистодуоденостомию/цистогастростомию. Эти методы позволяют выполнить пункцию двенадцатиперстной кишки в местах сдавления псевдокистой и установить анастомоз между кистой и желудком, двенадцатиперстной/тонкой кишкой. Недостатком этих методов является рецидивирование/инфицирование кист, рубцевания соустья, кровотечения. При значительных размерах ложных кист (6-7 и более сантиметров в диаметре), а также при развитии осложнений (кровотечении, нагноении, формировании свищей, перфорации) показано хирургическое лечение.

Лечение кист народными средствами неэффективно и использование трав (ромашка, чистотел, зверобой, тысячелистник, календула девясил и др.) скорее можно рассматривать в качестве общеукрепляющих средств, однако их использование должно быть согласовано с лечащим врачом.

Доктора

Лекарства

- Спазмолитики (Платифилин, Спазган, Папаверин, Но-шпа, Спазмальгин).

- Анальгетики (Анальгин, Кетанов, Кетонал, Диклофенак).

- Антисекреторные препараты (Октреатид, Сандостатин).

- Ингибиторы ферментов ПЖ (Гордокс, Контрикал).

- Блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов (Рантак, Квамател).

- Ингибиторы протонного насоса (Лосек, Омез, Ультоп).

- Антибактериальные препараты (Цефтриаксон, Цефиксим, Цефодизим, Цефотаксим).

Процедуры и операции

Как компонент консервативной терапии при отсутствии онко-настороженности