Что такое сфинктеротомия поджелудочной железы

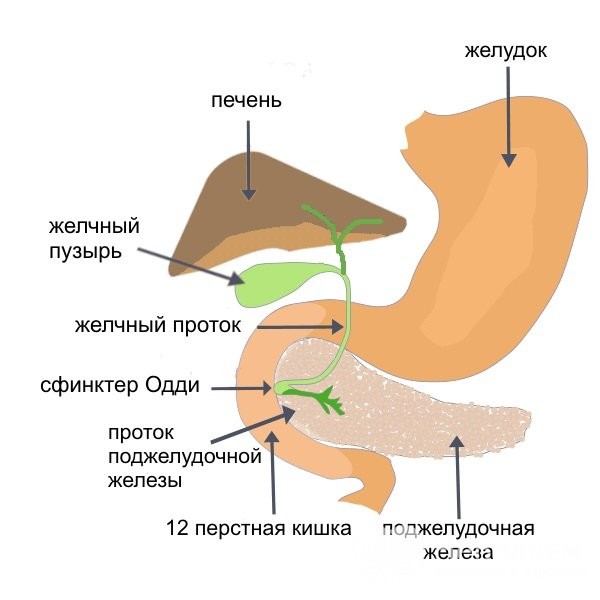

Сфинктер Одди (sphincter Oddi) представляет собой клапан из мышц, который располагается в дуоденальном сосочке двенадцатиперстной кишки. Он отвечает за прохождение сока поджелудочной железы и желчи в двенадцатиперстную кишку. Сфинктер Одди устроен таким образом, что он пропускает желчь в только одном направлении и закрывается, чтобы в желчные, панкреатические протоки не попадало содержимое пищеварительного тракта.

Дисфункция сфинктера Одди (ДСО)

В дуоденальном сосочке находятся 2 протока: желчный и панкреатический. При спазме клапана нарушается его функция по гиперкинетическому типу, отток желчи и сока в органе пищеварительной системе замедляются. Спазм сфинктера Одди – распространенное состояние, которое выявляют гастроэнтерологи, чаще встречается у женщин. Отмечено, что среди людей, которым удалили желчный пузырь, диспепсические расстройства и боли в животе сопряжены с дисфункцией клапана и проявляются у 20% пациентов.

Общие функции сфинктера Одди:

- препятствовать проникновению содержимого кишечника в протоки билиарной системы;

- регулировать давление в протоках;

- контролировать процесс выделения сока поджелудочной железы и желчи.

Сфинктер Одди отвечает за функции и скоординированную работу всей билиарной системы. При поступлении пищи, во время процесса переваривания сфинктер начинает ритмично сокращаться, что является сигналом для открывания протоков, выделения желчи и сока поджелудочной. В норме они открываются практически одновременно. При спазме и нарушении синхронности открытия клапанов выделение желчи замедляется, соответственно, функция пищеварения нарушается.

Дисфункция сфинктера Одди часто сочетается с другими болезнями, влияющими на желудочно-кишечный тракт (синдром раздраженного кишечника).

Причины и факторы риска

Развитие заболевания связано с мышечной дискинезией, стенозом (нарушением координированных движений). Болезнь может сочетаться с органическими, функциональными расстройствами у взрослых и детей. К первым относят воспалительные процессы, рубцовые и фиброзные изменения в двенадцатиперстной кишке.

Функциональные причины:

- болезни гепатобилиарной зоны (печени, желчного пузыря, их протоков);

- сахарный диабет;

- гастрит;

- язвенная болезнь;

- панкреатит;

- гипертонус кишечника;

- прием гормональных средств;

- лекарственные препараты, влияющие на тонус гладкой мускулатуры;

- период восстановления после операций по поводу удаления части кишечника, желудка;

- аутоиммунные болезни;

- патологии надпочечников, в том числе их недостаточность;

- заболевания щитовидной железы.

В группу риска по дисфункции клапана попадают люди старше 30 лет, перенесшие операции по поводу удаления тела пузыря (с сохранением протоков), подвергающиеся постоянному стрессу, не придерживающиеся правильного, сбалансированного питания, диеты при заболеваниях ЖКТ.

Симптомы дисфункции сфинктера Одди

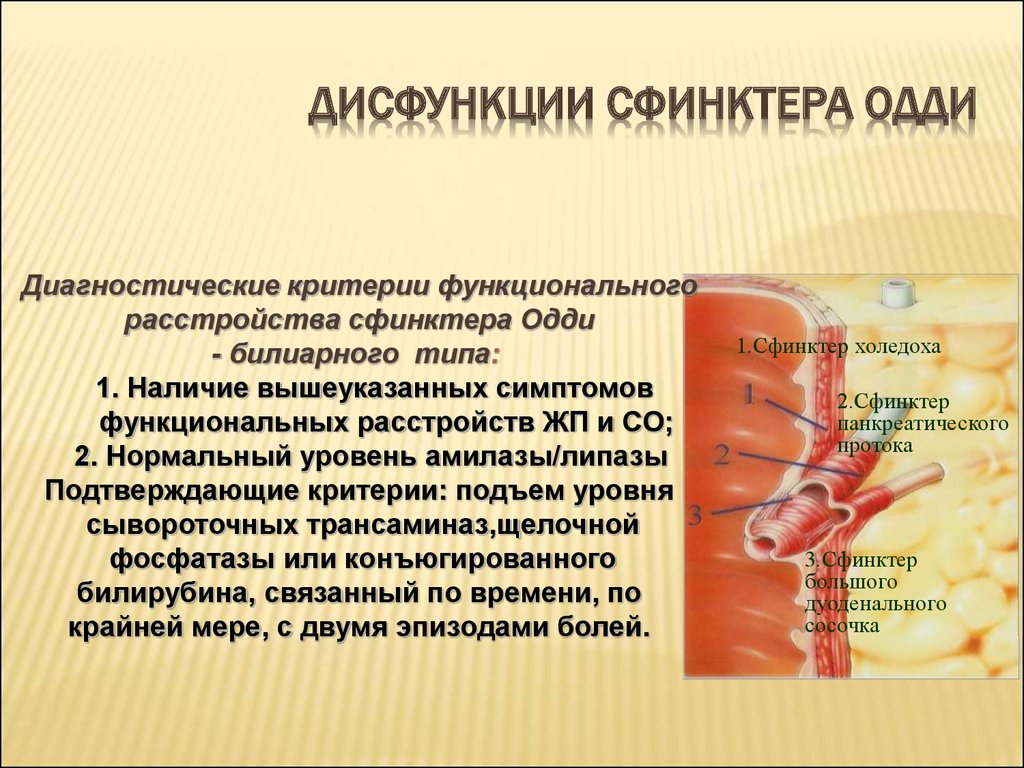

Проявление заболевания у детей и взрослых зависит от типа дисфункции. Выделяют 2 варианта нарушения: ДСО по билиарному типу и панкреатический тип. При втором симптомы схожи с признаками панкреатита: боль в области расположения органа (эпигастрия) с иррадиацией в спину, которая уменьшается при наклоне вперед. Симптомы холецистита отсутствуют.

Признаки дисфункции (гипертонуса) по билиарному типу:

- болевые приступы в правом подреберье, распространяющиеся на область лопатки, спины;

- тошнота;

- ломота в теле;

- иногда рвота;

- функциональное расстройство кишечника;

- усиление болевого синдрома после приема жирной, острой пищи.

При билиарном нарушении боль не уменьшается при смене положения тела и приеме антацидов. При нарушении работы сфинктере Одди из-за гипертонуса она возникает преимущественно в ночное время и не сопровождается подъемом температуры.

Часто спазм клапана отмечается у людей после холецистэктомии. После удаления пузыря боль уменьшается, но спустя 1-2 года может снова возникнуть, причем ее сила такая же, как и до холецистэктомии.

Диагностика

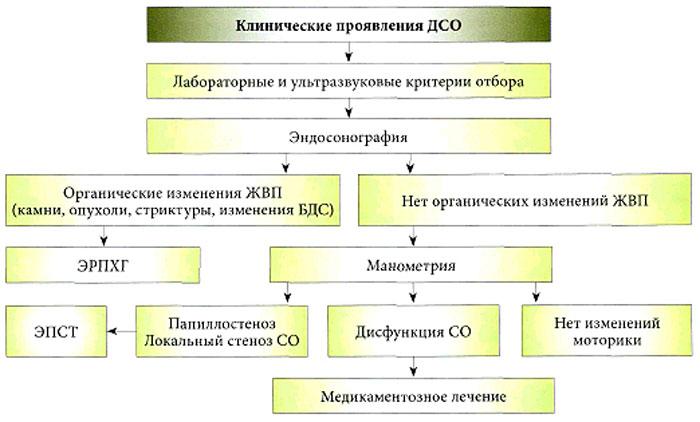

Выявлением и лечением заболевания занимаются гастроэнтерологи. Дискинезию по смешанному, билиарному типу устанавливают на основании жалоб и данных лабораторно-инструментальных методов диагностики. Чаще люди предъявляют жалобы на боль в правом подреберье, ее усиление после приема пищи и частое появление в ночное время. По результатам лабораторного исследования в крови отмечают повышение уровня билирубина, амилазы, трансаминаз.

Характерный признак спазма сфинктера Одди – отсутствие симптомов воспалительного процесса, что отмечают при остром холецистите, панкреатите. При исследовании мочи отклонений не выявляют. Данные лабораторного исследования во время приступа и после него различны, то есть некоторые показатели вне приступа находятся в пределах нормы.

Инструментальные методы диагностики:

- УЗИ желчевыводящих путей, печени. Главный способ постановки диагноза. При исследовании можно отличить нарушение работы сфинктера от гиперкинетической дисфункции желчного пузыря, провести дифференциальную диагностику с другими болезнями. Во время УЗИ применяют провокационные тесты, до и после них определяют размер общего протока желчного пузыря.

- Гепатобилиарная сцинтиграфия. Радиоизотопный способ исследования. В кровь вводят препараты, которые попадают в печень и выводятся в составе желчи. Если функция сфинктера нарушена, их выведение замедляется.

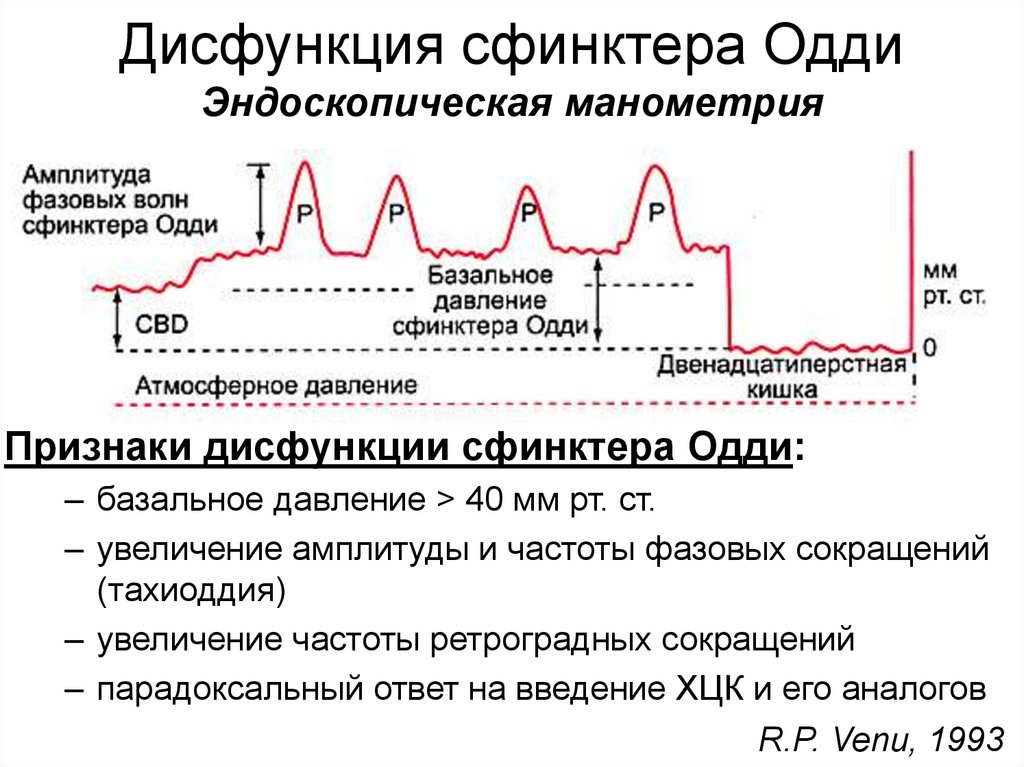

- Манометрия сфинктера Одди – эндоскопическое исследование, при котором получают информацию о давлении в клапане, общем желчном протоке, двенадцатиперстной кишке.

- Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатикография. Используют, чтобы исключить панкреатит, сдавление сфинктера, наличие камней в общем желчном пути.

Заболевание сфинктера Одди дифференцируют с некалькулезным холециститом, онкологическими заболеваниями, сужением панкреатического, желчного протоков.

Лечение ДСО

При выраженном болевом синдроме диагностику, терапию проводят в условиях стационара, но чаще всего люди находятся на амбулаторном лечении.

Консервативная терапия

Включает в себя диету и ряд лекарственных препаратов:

- миотропные спазмолитики – для расслабления мышц клапана, снятия спазма (Папаверин, Гимекромон, Дротаверин);

- холеретики – стимулируют выработку желчи (Аллохол);

- интерстициальные гормоны – для стимуляции моторики желчного пузыря, кишечника, выработки секрета, ферментов поджелудочной железы, восстановления функциональности данных органов (Холецистокинин);

- антибиотики – при воспалительных процессах (Энтерофурил);

- холекинетики – стимуляторы процесса выделения желчи, ферментов в кишечник (сульфат магния, Маннит);

- антихолинергические средства – их вещества блокируют эффекты ацетилхолина (Метоциния йодид);

- пробиотики – препараты, которые имеют в составе живые микроорганизмы, положительно влияющие на функцию пищеварительной системы, активность флоры кишечника (Бифиформ).

Врач выбирает основные группы лекарственных препаратов в зависимости от типа дискинезии сфинктера Одди, выраженности клинических проявлений. При диете должны быть исключены жирные, острые блюда, чеснок, лук, алкоголь. Питаться рекомендуют дробно, 5-6 раз в день, малыми порциями, через 2-3 часа, чтобы не нагружать желудок большим количеством пищи.

Хирургическое лечение дисфункции сфинктера Одди

При отсутствии положительного эффекта от медикаментозной терапии, повторении приступов боли, развитии панкреатита переходят к хирургическому лечению.

Противопоказания к оперативному вмешательству:

- печеночная недостаточность, патологические изменения печени;

- анемия, в том числе связанная с дефицитом железа;

- нарушение свертывающей системы крови;

- тяжелые заболевания сердца;

- онкологические заболевания;

- высокий показатель глюкозы крови;

- ожирение;

- почечная недостаточность;

- злокачественная гипертоническая болезнь тяжелой степени.

Указанные заболевания и состояния являются относительными противопоказаниями, то есть операцию проводят после стабилизации, ликвидации противопоказания.

Способы оперативных вмешательств:

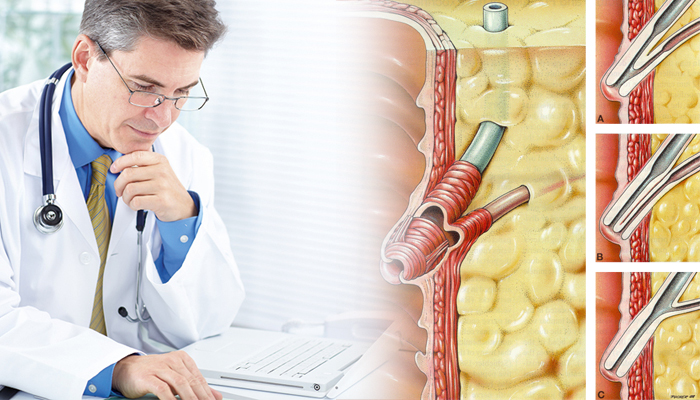

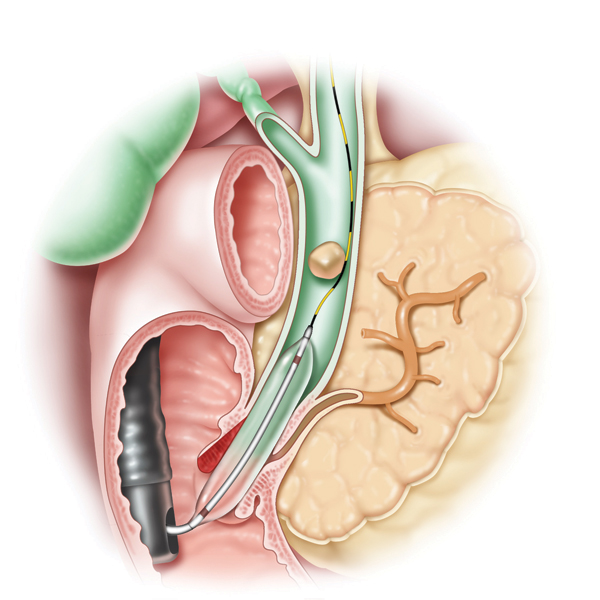

- Эндоскопическая баллонная дилатация. Альтернатива сфинктеротомии. Инвазивная манипуляция заключается во введении дуоденоскопа и установки канюли в место, где расположен сфинктер Одди, через которую в сфинктере фиксируют баллон. Его раздувают, оставляют в таком расширенном состоянии на 1 минуту, после сдувают и убирают. В результате просвет сфинктера расширяется.

- Сфинктеротомия – рассечение дуоденального сосочка. Ее часто выполняют в ходе эндоскопической ретроградной панкреатохолангиографии.

- Стентирование протоков – эндоскопическая операция, при которой в суженный желчный путь устанавливают металлический либо пластиковый стент. Его задача – расширить просвет протока, предупредить повторное сужение, снять проявления спазма.

Другим методом лечения при спазме сфинктера Одди является введение ботулотоксина в мышцы сфинктера, которое позволяет снять чрезмерное напряжение мышечного аппарата органа.

Профилактика дисфункции сфинктера Одди

Специфических профилактических мероприятий, направленных на данное заболевание, не существует. Стоит лишь придерживаться общих правил, которые снижают вероятность развития заболеваний желудочно-кишечного тракта:

- рационально питаться, включать в рацион фрукты, овощи, крупы;

- не злоупотреблять алкогольными напитками;

- отказаться от курения;

- придерживаться активного образа жизни;

- по мере возможности избегать стрессовых ситуаций;

- не злоупотреблять углеводной, жирной пищей и тем более фастфудами.

С целью раннего выявления заболеваний и их лечения, в том числе и желудочно-кишечного тракта, проходить профилактические осмотры.

При своевременной терапии признаки заболевания у взрослых и детей в 90% случаев проходят за несколько дней. При позднем обращении за медицинской помощью консервативная терапия малоэффективна. К тому же частые обострения приводят к развитию осложнений в виде панкреатита, гастродуоденита, желчнокаменной болезни и других заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Источник

Как правило, мы чаще всего беспокоимся о здоровье сердца и сосудов, реже — печени или почек, почти не вспоминая о поджелудочной железе. Между тем этот орган жизненно важен для нормальной работы организма. Именно там происходит синтез инсулина — гормона, регулирующего практически все биохимические процессы внутри клетки. И именно поджелудочная железа производит пищеварительные ферменты, обеспечивающие нормальное протекание процессов переваривания пищи и всасывания питательных веществ. Ведь, вопреки обыденным представлениям, основной этап пищеварения происходит не в желудке, а в тонком кишечнике, куда и поступает панкреатический сок.

Панкреатит: что это за болезнь и каковы ее проявления?

Воспаление поджелудочной железы называется панкреатитом. Его проявления довольно характерны: очень сильная, резкая боль в верхней части живота, которая отдает в спину или опоясывает туловище и не снимается обычными анальгетиками. Другая характерная жалоба — обильная многократная рвота, которую также невозможно остановить в домашних условиях обычными противорвотными средствами. Кроме того, врач при обследовании отмечает напряжение мышц верхней части живота.

Эти признаки — классическая триада симптомов — характерны как для острого панкреатита, так и для обострения хронического панкреатита.

Но при хроническом процессе, то есть при воспалении, которое протекает многие месяцы и годы, кроме боли появляются и признаки экзокринной недостаточности поджелудочной железы (нехватки пищеварительных ферментов), среди них:

- вздутие, урчание, боли в животе;

- внезапные выраженные позывы к дефекации;

- обильный зловонный жирный кал, плавающий на поверхности воды;

- потеря веса, у детей — отставание в росте и развитии.

Эти проявления возникают из-за того, что не до конца переваренные продукты не поступают в кровь для обеспечения организма питательными веществами, а остаются в просвете кишечника и раздражают его.

Воспаление поджелудочной железы: причины

Каким бы ни было воспаление поджелудочной железы — острым или хроническим, с точки зрения медицинской статистики, главной его причиной является избыток алкоголя. Чрезмерное его употребление вызывает до 55% острых[1] и до 80% хронических панкреатитов[2].

Другие возможные причины острого панкреатита:

- Заболевания желчевыводящих путей (35%). При повышенном давлении в желчных протоках их содержимое начинает забрасываться в расположенные рядом (и имеющие одно выходное отверстие) протоки поджелудочной железы. Желчь повреждает ткани, которые в норме не должны с ней контактировать, что и вызывает воспаление.

- Травма поджелудочной железы (4%). Она может быть как бытовой (побои, ДТП и прочее), так и вызванной действиями врачей во время операции или диагностических исследований.

- Иные причины (6%): вирусы (гепатита, паротита, цитомегаловируса), опухоли и другие заболевания соседних органов, прием некоторых лекарств (гормоны, некоторые антибиотики, мочегонные и цитостатики), аллергические реакции (анафилактический шок), аутоиммунные процессы.

Причины хронического панкреатита не слишком отличаются от причин острого. На первом месте здесь также стоит алкоголь, на втором — заболевания желчевыводящих путей. Далее, по убыванию частоты следуют:

- лекарственные панкреатиты;

- идиопатические панкреатиты (состояния, когда выявить причину воспаления не удается);

- панкреатиты аутоиммунного характера;

- воспаления, вызванные нарушением обмена веществ (при муковисцидозе, нарушении работы паращитовидных желез, нарушении обмена гемоглобина, дислипидемии);

- интоксикации, в том числе и собственными продуктами обмена при почечной недостаточности (уремии);

- алиментарные панкреатиты (вызываются дефицитом белков и избытком жиров в питании);

- инфекции;

- системные коллагенозы (красная волчанка);

- недостаточное кровоснабжение (атеросклероз);

- травмы;

- сужение протока, как врожденное, так и приобретенное (сдавление опухолью);

- курение.

Отдельно стоит такая причина хронического панкреатита, как наследственная мутация гена, кодирующая синтез пищеварительного фермента трипсина. Эти панкреатиты обычно начинаются в довольно молодом возрасте и без явных причин.

Опасные последствия панкреатита

Самое опасное осложнение острого панкреатита — панкреонекроз. Это состояние, когда пищеварительные ферменты, вместо того чтобы выводиться через протоки в полость кишечника, из разрушенных воспалением клеток попадают непосредственно в ткани поджелудочной железы, фактически переваривая сам орган. Это одна из главных причин летальных исходов при остром панкреатите.

Но даже если этой опасности удается избежать, болезнь не проходит без последствий.

Любое воспаление — неважно, острое или хроническое, — нарушает нормальную работу органа. Если речь идет о работе поджелудочной железы, то прежде всего снижается ее экзокринная функция. Это значит, что вырабатывается слишком мало ферментов для нормального пищеварения, ухудшается усвоение питательных веществ, от чего страдает весь организм. Наблюдается потеря в весе. Появляются признаки нехватки витаминов (в первую очередь жирорастворимых А, D, К), которые могут проявляться в виде хрупкости костей, сухости кожи и волос, кровоточивости. Недостаток железа приводит к анемии. Снижение концентрации жиров в организме нарушает нормальный синтез половых гормонов (жиры — единственный источник, из которого они производятся). Нарушается либидо, меняется характер оволосения. Дефицит белка приводит к атрофии мышц и к отекам.

Кроме ферментов, поджелудочная железа синтезирует и бикарбонаты — вещества, ощелачивающие поступающее из желудка кислое содержимое. Когда их количество уменьшается, для пищевого комка не образуется щелочная среда, и он повреждает слизистую оболочку двенадцатиперстной кишки. Из-за этого появляются язвы.

Если воспалительный процесс длится долго и погибает большая часть клеток поджелудочной железы, вырабатывающих инсулин, развивается сахарный диабет. Подобное происходит при хроническом панкреатите примерно в 10% случаев[3].

Поскольку воспаленная ткань всегда отекает, она может сдавить выводной проток желчного пузыря, который проходит в толще головки поджелудочной железы. Если отек столь силен, что нарушается нормальный отток желчи, то может начаться желтуха (до 3% случаев).

Кроме того, доказано[4], что есть прямая связь между хроническим воспалением поджелудочной железы и ее злокачественным перерождением.

Диагностика воспаления поджелудочной железы

При диагностике острого воспаления поджелудочной железы врач обращает внимание на характерные жалобы пациента. Во время исследования крови обнаруживаются воспалительные изменения (повышение СОЭ и лейкоцитов), а также наблюдается более чем в три раза увеличенная активность ферментов (амилазы или липазы крови). Определить изменения в самом органе помогает ультразвуковое исследование, но более достоверны магнитно-резонансная томография или компьютерная томография (если эти два вида исследований доступны). При сомнениях (и при наличии соответствующего оборудования) врач может назначить лапароскопию.

Для диагностики хронического панкреатита обычно проводят:

- Анализы крови. С их помощью определяются признаки воспаления, увеличенная активность амилазы, диспротеинемия, характеризующаяся измененным соотношением белков в плазме крови, или гипопротеинемия, свидетельствующая об общем снижении содержания белка в крови.

- Анализ кала общий . При специальном окрашивании под микроскопом видны непереваренные жиры, а если ситуация уже запущенная — непереваренные мышечные волокна.

- Анализ кала на активность ферментов , чаще всего это определение активности панкреатической эластазы-1 в кале. При хроническом панкреатите она снижена.

- Дуоденальное зондирование с анализом содержимого (выполняют при наличии возможности). Процесс происходит следующим образом: пациент глотает специальный зонд, который доходит до двенадцатиперстной кишки; затем ему вводят лекарство, стимулирующее выработку секрета поджелудочной железы; полученные пробы исследуют на активность ферментов трипсина, липазы и содержание бикарбонатов — щелочного субстрата, необходимого для нормальной работы пищеварительных ферментов.

- Ультразвуковое исследование поджелудочной железы (по назначению также компьютерная томография или магнитно-резонансная томография) — позволяет оценить непосредственно структуру и строение органа.

Кроме того, косвенным признаком развития панкреатита можно считать уменьшение выраженности нарушенного пищеварения после нескольких дней приема панкреатических ферментов.

Меры лечения при панкреатите

Панкреатит — патология, опасная для жизни, поэтому лечение должен назначать только врач.

Если речь идет об остром панкреатите, пациента обязательно госпитализируют в хирургический стационар. Первые три дня необходимо соблюдать голод: вплоть до того, что все содержимое желудка удаляется зондом. К животу прикладывают пузырь со льдом и назначают постельный режим. Эта классическая формула называется «холод, голод и покой», и с нее начинают лечение как при остром панкреатите, так и при обострениях хронического панкреатита.

Конечно, в первом случае такими мерами не ограничиваются. Чтобы уменьшить боль и восстановить нормальный отток панкреатического сока, назначают спазмолитики. Поскольку боль может быть очень сильной, иногда обращаются к наркотическим анальгетикам. Для снижения активности поджелудочной железы назначают антагонисты соматотропина, например октреотид или ланреотид, при сопутствующих кровотечениях — соматостатин или терлипрессин.

В зависимости от состояния пациента прибегают к симптоматическому лечению, позволяющему скорректировать те или иные изменения в его организме. Могут назначать:

- препараты, нормализующие артериальное давление;

- средства, поддерживающие нормальную работу сердца;

- антибиотики при гнойном воспалении и прочее.

Чтобы вывести из крови токсические продукты воспаления, используют инфузионную терапию (так называемые капельницы). Если развивается панкреонекроз, пациента оперируют, удаляя омертвевшие участки поджелудочной железы.

При обострении хронического панкреатита, как уже упоминалось, в первые три дня также рекомендуется режим «холод, голод и покой». По истечении этого срока, если состояние позволяет, можно начинать есть. Поначалу — хорошо разваренные каши, кисели, протертые супы. Постепенно разрешается переходить на твердую пищу.

В рационе при диете должно содержаться много белка, лучше молочного или соевого. Рекомендуется ограничить употребление продуктов с тугоплавкими животными жирами (со свиным, бараньим), но растительные и молочные жиры не запрещены. Более того, нежелательно выбирать обезжиренные молочные продукты. Не только допускаются, но даже рекомендуются (при условии употребления ферментов и нормальной переносимости подобной пищи) жирные десерты, арахисовое масло и прочие продукты такого рода. Категорически запрещается алкоголь. Нельзя есть натощак кислое, жареное, копченое, соленое или начинать трапезу с жирных бульонов, богатых экстрактивными веществами.

Между тем необходима не только диета, но и прием лекарств. Чтобы снять боль, рекомендуют принимать анальгетики и спазмолитики. Обезболивающим действием обладают и ферменты поджелудочной железы — они обеспечивают покой пораженному органу[5] во время приема пищи. Ферментные препараты на постоянной основе назначают при внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы. Они восстанавливают нормальное пищеварение, позволяя усваиваться всем необходимым питательным веществам. А чтобы поддержать их эффект и восстановить нормальную среду в двенадцатиперстной кишке, назначают Н2-блокаторы, или ингибиторы протонной помпы, которые снижают кислотность желудочного сока.

Источник