Аномалии формы поджелудочной железы

Аномалии поджелудочной железы встречаются довольно нередко. Большая группа аномалий относится к вариантам размеров, формы и расположения поджелудочной железы и в основном не имеют клинического значения.

В то же время достаточно часто встречаются наследственные заболевания, значительно более серьезные, часть из них несовместима с жизнью и проявляется уже сразу после рождения, некоторые аномалии поджелудочной железы в большей или меньшей мере отражаются на состоянии здоровья больного и снижают качество жизни. Говоря об аномалиях поджелудочной железы, следует помнить, что многие наследственные болезни проявляются не одним каким-то пороком развития, а несколькими, иногда даже целыми комплексами таких пороков. Кроме того, немаловажным фактором является рост распространенности наследственных заболеваний в некоторых странах: например, в Швейцарии приблизительно каждый 13-й новорожденный при рождении или в течение жизни страдает полностью или частично генетически обусловленным заболеванием.

Однако в данной главе будут рассматриваться в основном те аномалии поджелудочной железы, с которыми больные могут длительное время жить и по поводу симптомов (или осложнений которых) обращаются к врачам; и таким больным медикам часто удается помочь.

В легких случаях врожденных аномалий поджелудочная железа может быть расщеплена по своей продольной оси или же головка поджелудочной железы может располагаться отдельно от ее тела.

Удвоение поджелудочной железы – крайне редкий порок развития; несколько чаще встречается расщепление ее хвоста.

В поджелудочной железе иногда наблюдается гетеротопия ткани селезенки; в этих случаях хвост железы обычно сращен с селезенкой; на разрезе определяются панкреатические островки темно-красной ткани размерами в несколько миллиметров.

Удвоение поджелудочной железы и гетеротопия ткани селезенки в поджелудочную железу сами по себе, по-видимому, какой-то реальной угрозы для развития ребенка не представляют, если не являются лишь одним из проявлений значительно более сложных дефектов развития, например синдромов Патау и де Ланге. Дистопии и аномалии формы поджелудочной железы встречаются в случаях situs viscerum inversus (железа расположена справа «зеркально» к своему обычному расположению), а также (в меньшей степени) при смещении ее положения вследствие увеличения расположенных рядом органов (резко увеличенная селезенка, больших размеров левосторонние диафрагмальные грыжи и др.).

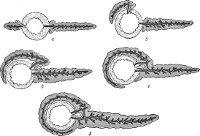

Кольцевидная железа. Сравнительно нередко встречается так называемая кольцевидная поджелудочная железа, возникающая в эмбриогенезе вследствие неравномерного роста дорсальной и вентральной закладок этого органа. Ткань поджелудочной железы при этом пороке развития располагается в виде кольца, которое полностью или почти полностью охватывает нисходящую часть двенадцатиперстной кишки. В одних случаях, что бывает относительно нередко, кольцевидная поджелудочная железа представляет собой сравнительно неопасный вид аномального развития железы, который или не причиняет особых беспокойств больному, либо, при достаточно выраженном стенозе, относительно несложно корригируется операцией. В то же время, что следует иметь в виду, кольцевидная поджелудочная железа может сочетаться с другими аномалиями развития пищеварительной системы, а в ряде случаев – и других органов. Кроме того, эта аномалия может входить лишь как один из компонентов в очень сложные комбинированные дефекты развития, порой несовместимые с жизнью. Если рассматривать более часто встречающиеся случаи, когда кольцевидная поджелудочная железа не сочетается с другими пороками развития, то ее клинические проявления во многом определяются степенью сдавления двенадцатиперстной кишки и нарушения ее проходимости.

Если сдавление достаточно выражено в период развития плода, то уже сразу после рождения проявляется срыгиванием, рвотой и другими симптомами, напоминая врожденный пилоростеноз или пилороспазм.

В более старшем возрасте и у взрослых даже неповрежденная ткань этого «панкреатического кольца» может сдавливать просвет двенадцатиперстной кишки, а в случае хронического панкреатита или рака головки поджелудочной железы такое сдавление происходит, как правило, вплоть до возникновения высокой полной кишечной непроходимости хронической или даже острой. В некоторых случаях при кольцевидной поджелудочной железе может возникнуть желтуха механического типа (подпеченочная) вследствие сдавления и вовлечения в процесс общего желчного протока. При контрастном рентгенологическом исследовании желудка и двенадцатиперстной кишки в нисходящей части последней обычно выявляется ограниченное (на протяжении 2-3 см) циркулярное сужение, при этом слизистая оболочка двенадцатиперстной кишки в зоне сужения представляется неизмененной, складки слизистой оболочки сохранены. При гастродуоденоскопии выявляется сужение нисходящей части двенадцатиперстной кишки (в разных случаях – различной степени), слизистая оболочка двенадцатиперстной кишки не изменена. Этот признак позволяет исключить воспалительно-рубцовое поражение двенадцатиперстной кишки, например, вследствие рубцевания внелуковичной язвы, сужение вследствие опухолевого прирастания стенки кишки при раке БСД или головки поджелудочной железы.

Лечение при выраженном сдавлении и нарушении проходимости двенадцатиперстной кишки оперативное.

Добавочная (аберрантная) поджелудочная железа. Относительно нередкий порок развития, заключающийся в гетеротопии ткани поджелудочной железы в стенку желудка, кишечника, желчного пузыря, в печень и совсем редко – в другие органы.

Считается, что первое описание добавочной поджелудочной железы принадлежит Schulz (1727), который обнаружил ее в дивертикуле подвздошной кишки (дивертикул Меккеля). С. А. Рейнберг предложил для аберрантной поджелудочной железы термин «хористома» (от греч. choristos, что означает «отделимый, отдельный»).

К 1927 г., т. е. за 200 лет со времени первого описания, по данным И. И. Генкина, было описано всего 60 случаев аберрантной поджелудочной железы, в последующие 20 лет – еще 415. К 1960 г. в отечественной и зарубежной литературе описано 724 случая «хористом»; по данным патологоанатомов, аберрантные очажки ткани поджелудочной железы встречаются в 0,3-0,5% всех случаев вскрытия, что обусловлено более точной морфологической диагностикой.

При локализации в желудке и кишечнике добавочная железа обычно располагается в подслизистой основе или мышечной оболочке. Наиболее частая локализация – в гастродуоденальной зоне (от 63 до 70%) с преимущественной локализацией в пилорическом отделе желудка. Аберрантная поджелудочная железа чаще встречается у мужчин. Достаточно крупные островки ткани поджелудочной железы при рентгенологическом и эндоскопическом исследованиях обычно имеют вид полипа (или полипов) на широком основании. В центре таких достаточно крупных полипов при рентгенологическом исследовании иногда определяется маленькое скопление контрастной массы – это устье протока добавочной поджелудочной железы. В большинстве случаев аберрантная поджелудочная железа существует бессимптомно.

Осложнениями добавочной поджелудочной железы являются ее воспалительные поражения, некроз и перфорация желудочной или кишечной стенки, малигнизация, возможны кровотечения из добавочной поджелудочной железы.

При локализации аберрантной поджелудочной железы в гастродуоденальной зоне могут наблюдаться боли в эпигастральной области, тошнота, рвота. Уточняется диагноз при рентгенологическом, эндоскопическом и, особенно, морфологическом (гистологическом) исследованиях биоптатов. С учетом высокого риска малигнизации большинство авторов считают, что больным с аберрантной поджелудочной железой показано хирургическое лечение.

Агенезия (аплазия). Считается крайне редким пороком развития, и новорожденные с этой аномалией обычно очень быстро умирают. В литературе описаны лишь отдельные случаи, когда больные с этим пороком развития жили по нескольку лет, казуистически редко такие больные живут более 10 лет – при этом у них, кроме отсутствия или недоразвития поджелудочной железы, обычно обнаруживается комплекс первичных (т. е. врожденных) и вторичных (приобретенных) изменений в организме.

Синдром Швахмана. Своеобразный симптомокомплекс, характеризующийся гипоплазией или аплазией экзокринной части поджелудочной железы с ее липоматозом, гипоплазией костного мозга, задержкой созревания гранулоцитов, жировым гепатозом и фиброзом печени, фиброэластозом эндокарда, метафизарной хондродисплазией, впервые в отечественной литературе был описан Т. Е. Ивановской и Е. К. Жуковой в 1958 г. Однако свое название (синдром Швахмана) он получил по имени одного из авторов, описавших его в 1963 г.

Этот синдром встречается довольно редко. Характеризуется наследственной недостаточностью внешнесекреторной функции поджелудочной железы (аутосомно-рецессивное наследование), дисфункцией костного мозга. Проявляется обычно в грудном возрасте. Возникают хронические рецидивирующие поносы, задержка роста и общего развития при сохранении умственного развития, задержка которого встречается редко. При обследовании обнаруживают признаки синдрома нарушенного кишечного всасывания: дефицит массы тела, отеки, положительный симптом мышечного валика, проявления гипо- и авитаминоза, анемия и др. При лабораторном и инструментальном исследовании выявляют гипогликемию натощак, сниженную толерантность к галактозе, метаболический ацидоз, метафизарный дизостоз, гематологические нарушения (нейтропения, анемия, тромбоцитопения, панцитопения), а также стеаторею.

Описаны больные, у которых синдром Швахмана сочетался с другими врожденными пороками развития, биохимическими и гематологическими аномалиями, хотя панкреатические островки, как правило, не поражаются, описаны единичные случаи, протекающие с нарушением функции эндокринного аппарата поджелудочной железы и развитием сахарного диабета. Больные чаще умирают в первые 10 лет от бактериальных инфекций, обычно пневмоний, или от тяжелых нарушений обменных процессов. Вместе с тем описаны больные, дожившие до 30 лет и более.

Морфологически обнаруживают гипоплазию поджелудочной железы с липоматозом, при котором железистая ткань и протоки замещены жировой тканью; иногда поражается и эндокринная паренхима железы.

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11]

Источник

В процессе внутриутробного формирования внутренних органов поджелудочная железа плода может подвергаться тем или иным морфологическим изменениям. Отклонения от нормы нейтральны или опасны для жизни. В некоторых случаях состояние является составной частью другого, более сложного и распространенного патологического процесса. Одна из самых редких аномалий, не представляющих угрозы и обнаруживающихся случайно – аберрантная поджелудочная железа.

Причины врожденных дефектов

Врожденные аномалии развития поджелудочной железы (ПЖ) являются генетически детерминированными. Причиной мутации может являться токсическое или радиационное воздействие на организм одного из родителей незадолго до зачатия плода. Помимо этого, ген с неправильной информацией порой присутствует у отца или матери изначально, с момента рождения.

Аберрантная ПЖ на КТ-снимке

К числу воздействий, с высокой долей вероятности приводящих к нарушениям внутриутробного развития, относятся:

- радиация, в том числе лучевая терапия онкологических процессов;

- употребление женщиной алкоголя или курение во время беременности;

- употребление медицинских препаратов, обладающих тератогенным действием (хлоротиазид, варфарин);

- вирусные инфекции.

Нужно заметить, что даже при воздействии тератогенного фактора поражение генетического аппарата ребенка возникает лишь в редких случаях. Еще реже отмечается деформация поджелудочной железы.

Классификация

Классификация рассматриваемых процессов основывается на том, как именно деформирована поджелудочная железа.

Кольцевидный и клешнеобразный вариант железы

Различают следующие разновидности изменений:

- Нарушение ротации и миграции:

- Аберрантный вариант – наличие дополнительной ПЖ, которая может быть вросшей в стенку желудка или иметь кишечную локализацию. Сама по себе не представляет опасности для жизни, однако может приводить к стенозу кишки.

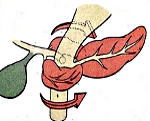

- Кольцевидный вариант – орган имеет форму кольца, обернутого вокруг двенадцатиперстной кишки. Во многих случаях дефект приводит к пережатию ЖКТ и развитию полной или частичной кишечной непроходимости.

- Расщепленная железа – отделение дорсальной части органа, при котором одна его часть отводит секрет через вспомогательный проток. Патология становится причиной хронического обструктивного панкреатита.

- Недоразвитие:

- Агенезия – полное или практически полное отсутствие ПЖ. Несовместимо с жизнью.

- Гипоплазия – недостаточное развитие одного сегмента железы или всех ее участков. Приводит к возникновению симптомов ферментативной недостаточности или сахарного диабета.

- Удвоение – может быть полным или частичным. Частичное удвоение напоминает аберрантную патологию, однако таковой не является. Иногда изменениям подвергаются отдельные части органа: хвост, главный проток, тело, добавочный сосочек.

- Атипичные формы поджелудочной железы – ПЖ может иметь подковообразный, перекрученный или спиральный внешний вид. При нормально работающем органе клиническая симптоматика возникает только в тех случаях, когда железа механически пережимает кишечник, кровеносные сосуды, сдавливает печень или желчный пузырь.

На заметку: эктопия ПЖ в желудок в 70% случаев происходит в гастродуоденальном районе и клинически напоминает другие заболевания ЖКТ. Это создает дополнительные диагностические трудности, нередко приводя к неправильному выбору терапевтической тактики.

Методы диагностики и симптомы

В большинстве случаев искривление ПЖ и другие пороки ее развития диагностируются во взрослом возрасте, при проведении УЗИ органов брюшной полости по другому поводу. У детей изменения ПЖ выявляют при наличии определенной клинической симптоматики, которая возникает, если имеет место перегиб поджелудочной железы вокруг 12-перстной кишки и сужение ее просвета.

Помимо ультразвукового исследования, патология обнаруживается на снимках компьютерной или магнитно-резонансной томографии. Если участок органа эктопирован в желудок, его можно обнаружить во время проведения ФГДС.

Показания к лечению

В 80% случаев аномалий лечения не требуется. Измененная железа нормально функционирует и не приводит к ухудшению состояния больного.

Вмешательство медиков требуется при наличии следующих симптомов:

- боли в животе;

- хроническая диспепсия;

- нарушения стула;

- признаки кишечной непроходимости;

- желтуха;

- хронический панкреатит;

- инсулиновая недостаточность (сахарный диабет).

Госпитализация пациента производится во всех случаях планируемого хирургического вмешательства. Консервативная терапия проводится амбулаторно.

Лечение

Абсолютное большинство аномалий ПЖ, нарушающих работу ЖКТ, требует оперативного вмешательства. Чаще всего операция проводится по поводу вросшей в желудок железы. С 1989 по 2001 год в подобных случаях использовался широкий верхнесрединный доступ с длиной разреза 13 см. Сегодня вмешательство производится путем мини-лапаротомии с эндоскопической поддержкой, что позволяет в два раза сократить размер раны. Время работы хирургов при этом сократилось с 80 до 45-50 минут.

Основной метод лечения панкреатических дефектов — операция

Удаление пораженного участка проводится с соблюдением принципов онкологической хирургии. При этом специалисты учитывают доброкачественность процесса, что позволяет сократить объем резецируемых тканей. Время послеоперационного восстановления до момента снятия швов составляет 7 суток, 24 часа из которых пациент находится в послехирургической реанимации под наблюдением хирурга и анестезиолога-реаниматолога.

Вмешательства по поводу других аномалий развития могут производиться как лапароскопически, так и с использованием полноценного лапаротомического доступа. Широкое вскрытие брюшной полости необходимо при удалении больших участков органа. Лапароскопическим методом могут резецироваться участки некроза или производиться механическое изменение положения органа при его загибе.

На заметку: эктопии ПЖ в желудок могут приводить к развитию злокачественных опухолей в зоне патологии. Своевременное оперативное вмешательство исключает подобный вариант развития ситуации.

Консервативное лечение подразумевает прием заместительных лекарственных средств при недостаточности ПЖ. Если отмечается низкий уровень синтеза инсулина, пациента переводят на его искусственное введение с помощью инъекций. Недостаток пищеварительных ферментов требует использования ферментозамещающих средств (креон, панкреатин).

Аномалии поджелудочной железы встречаются редко. Их частота не превышает 0.5% от общего количества заболеваний пищеварительной системы. Еще реже требуется оперативная коррекция состояния. Несмотря на это, пациенты, страдающие изменениями органа, должны находиться на диспансерном наблюдении и регулярно проходить медицинские осмотры, так как полностью исключить риск злокачественного перерождения измененной железы нельзя.

Понравился материал: оцени и поделись с друзьями

Источник

Аномалии развития поджелудочной железы – нарушения строения и функции поджелудочной железы, сформировавшиеся во внутриутробном периоде. Проявляются опоясывающими болями в верхней части живота, тошнотой, рвотой, признаками кишечной непроходимости. Могут отмечаться симптомы сахарного диабета в виде полиурии и жажды. Часто аномалии протекают бессимптомно. Диагностика основана на результатах рентгенологического и эндоскопического обследования. Секреторная и эндокринная функции оцениваются лабораторно. Лечение хирургическое, проводится сфинктеропластика, удаление кист, наложение кишечных анастомозов и т. д. Консервативная терапия включает диету и ферменты.

Общие сведения

Аномалии развития поджелудочной железы в структуре пороков ЖКТ встречаются достаточно часто. Так, расщепленная поджелудочная железа диагностируется у 4-11% людей в общей популяции. Распространены эктопия ткани селезенки и врожденные кисты поджелудочной железы. Часто пороки развития являются сочетанными и включают нарушения со стороны других органов пищеварительного тракта, сердца, костной системы. Аномалии развития поджелудочной железы актуальны в педиатрии ввиду сложной диагностики, включающей дорогостоящие инструментальные методы визуализации. Кроме того, поджелудочная железа выполняет массу важных задач, и нарушение ее функционирования часто оказывает глобальное действие на организм.

Причины и классификация

Поджелудочная железа формируется из энтодермы первичной кишки, начиная с 3 недели эмбрионального развития. Процесс невероятно сложен, поскольку орган проходит этап слияния из различных закладок, ротации и топографического определения по отношению к соседним органам. К концу первого триместра беременности железа начинает функционировать. Многие аномалии развития поджелудочной железы являются генетически обусловленными, хотя лишь для некоторых из них определен тип наследования и локализация мутантного гена. Вредные привычки матери, внутриутробные инфекции, некоторые лекарственные препараты могут оказывать тератогенное действие на плод, приводя к развитию пороков.

Классификация аномалий развития поджелудочной железы основана на анатомических особенностях органа и этапах, на которых произошло нарушение правильной закладки. Выделяют аномалии недоразвития, к которым относится агенезия (несовместима с жизнью) и гипоплазия. Аномалии ротации включают кольцевидную и добавочную (аберрантную) поджелудочную железу, а также эктопию дуоденального сосочка. Нарушение эмбрионального развития протоков железы приводит к расщеплению органа либо формированию изолированно существующей головки поджелудочной железы. Также выделяют атипичные формы главного протока, врожденные кисты и другие аномалии развития поджелудочной железы.

Симптомы аномалий развития

Многие пороки протекают бессимптомно и выявляются случайно при обследовании по другим поводам. Однако существуют аномалии развития, клинически заметные с рождения либо в первый год жизни ребенка. Например, общая гипоплазия железы проявляется дефицитом ее внешней и внутренней секреторной функции. У ребенка отмечается стеаторея, возможна тошнота и рвота, полиурия и гипергликемия. Кольцевидная поджелудочная железа располагается вокруг двенадцатиперстной кишки, при ее выраженном сдавливании развивается кишечная непроходимость, которая может быть полной или частичной. Для состояния характерна рвота, отсутствие стула, снижение веса.

Аномалии развития поджелудочной железы, затрагивающие ее протоки, проявляются симптомами панкреатита. Отмечается типичный для заболеваний данного органа болевой синдром – схваткообразные боли в левом подреберье и эпигастрии, иррадиирущие в позвоночник. Воспалительный процесс в железе обусловлен внутрипротоковой гипертензией. Встречается при расщеплении поджелудочной железы, аномалиях главного протока (по типу спирали, реже – петли), аномальном панкреатобилиарном соустье и т. д. Врожденные кисты уменьшают массу полноценной железы, поэтому проявляются недостаточной секреторной функцией, симптомы которой описаны выше.

Диагностика

При бессимптомном течении аномалии обнаруживаются случайно. При подозрении на порок развития выполняется комплекс лабораторных и инструментальных методов обследования. Общий и биохимический анализ крови определяют уровень ферментов, с этой же целью показан анализ кала. Повышенный уровень глюкозы в крови указывает на дефицит внутреннесекреторной функции поджелудочной железы. Все аномалии развития поджелудочной железы требуют рентгенологического и эндоскопического подтверждения. Рентгенография с двойным контрастированием позволяет визуализировать двенадцатиперстную кишку и заподозрить кольцевидную поджелудочную железу, если имеет место стеноз кишки без изменения структуры слизистой оболочки.

Для диагностики состояния протоков применяется магнитно-резонансная холангиопанкреатография. Метод является в высокой степени информативным и неинвазивным. Абдоминальное УЗИ позволяет судить о положении поджелудочной железы и соседних органов, а также выявить врожденные кисты и заподозрить участки эктопии ткани селезенки. Эзофагогастродуоденоскопия проводится для оценки состояния слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки и дуоденального сосочка, а также с целью взятия материала для биопсии. Кроме того, необходимо исключить наличие аберрантных желез в стенке кишечника, поэтому эндоскопическое исследование верхних отделов ЖКТ дополняется колоноскопией.

Лечение, прогноз и профилактика

При отсутствии клинических признаков терапия не назначается. Симптомы кишечной непроходимости при кольцевидной поджелудочной железе требуют экстренной операции, цель которой – создание анастомоза в обход стенозированного участка двенадцатиперстной кишки. При аномалиях протоков показана эндоскопическая сфинктеропластика, позволяющая нормализовать внутрипротоковое давление и частично нивелировать симптомы панкреатита. Всегда проводится терапия ферментами, а также диетотерапия. Врожденные кисты удаляются хирургическим путем. Консервативная терапия аномалий развития поджелудочной железы заключается в компенсации недостаточной секреторной функции. Осуществляется лечение гипергликемии.

Грубые аномалии развития поджелудочной железы обычно сочетаются с другими пороками и несовместимы с жизнью. В остальных случаях прогноз относительно благоприятный. Если порок устраняется после операции, качество жизни больного может оставаться на высоком уровне. Заместительная терапия ферментами приводит к адекватному функционированию железы, в целом лечение, как правило, эффективно, но необходимо диспансерное наблюдение у педиатра и детского гастроэнтеролога. Профилактика возможна на антенатальном этапе развития, особенно при отягощенном анамнезе у матери по заболеваниям органов ЖКТ. Показана рациональная диета, необходим отказ от вредных привычек и профилактика внутриутробных инфекций.

Аномалии развития поджелудочной железы – лечение в Москве

Источник