Заместительная терапия ферментами поджелудочной железы

29.08.2019

29.08.2019

Практические рекомендации по заместительной ферментной терапии при раке поджелудочной железы

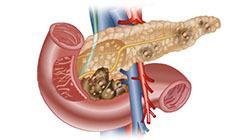

Операции на поджелудочной железе (дистальная резекция, панкреато-дуоденальная резекции) и желудке, осложнённые послеоперационным панкреатитом, а также злокачественные и доброкачественные опухоли поджелудочной железы сопровождаются развитием ферментативной недостаточности.

Операции на поджелудочной железе (дистальная резекция, панкреато-дуоденальная резекции) и желудке, осложнённые послеоперационным панкреатитом, а также злокачественные и доброкачественные опухоли поджелудочной железы сопровождаются развитием ферментативной недостаточности поджелудочной железы.

1. ЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ ФЕРМЕНТНАЯ ТЕРАПИЯ

Ферментные препараты, используемые для заместительной терапии, делятся на шесть групп:

• экстракты слизистой оболочки желудка, основным действующим веществом которых является пепсин;

• панкреатические энзимы: амилаза, липаза и трипсин;

• комбинированные препараты, содержащие панкреатин в сочетании с компонентами желчи, гемицеллюлозой и прочими дополнениями;

• растительные энзимы: папаин, грибковая амилаза, липаза и другие ферменты;

• комбинированные ферментные препараты, содержащие панкреатин в сочетании с растительными энзимами, витаминами;

• дисахаридазы.

Наиболее универсальными средствами, нормализующими пищеварение при синдромах мальдигестии и мальабсорбции, являются препараты панкреатина, не оказывающие влияния на функцию желудка, печени, моторику билиарной системы и кишечника.

Входящая в полиферментный комплекс амилаза расщепляет преимущественно внеклеточные полисахариды до простых сахаров – сахарозы и мальтозы, практически не участвуя в гидролизе растительной клетчатки.

Протеазы в препаратах панкреатина преимущественно представлены химотрипсином и трипсином. Липаза участвует в гидролизе нейтрального жира.

Минимальная доза липазы, необходимая для адекватной ферментной заме-стительной терапии, составляет около 100 тыс. Ед./сут.

Традиционно рекомендуется назначать 40 тыс. Ед. липазы на основной приём пищи, от 10 до 25 тыс. Ед.в зависимости от калорийности принимаемых продуктов – на промежуточный.

Предпочтение отдаётся микрогранулированным препаратам, которые можно отнести к самым современным полиферментным препаратам заместительной ферментной терапии.

Лекарственными средствами, полностью удовлетворяющими вышеуказанным требованиям и используемыми в последнее время, являются высокоактивные полиферментные препараты панкреатина в виде минимикросфер, покрытых энтеросолюбильной оболочкой, размер которых уменьшен до 1 мм. Это обеспечивает иную, чем при применении микросфери микротаблеток фармакокинетику, способствует оптимальному перемешиванию с пищей и повышает эффективность препарата в среднем на 25%.

Решение о выборе дозы ферментного препарата должно приниматься индивидуально для каждого больного. При выборе активности ферментов, входящих в состав препарата, можно руководствоваться данными активности фекальной эластазы, снижение содержания которой свидетельствует о выраженности экзокринной недостаточности поджелудочной железы. Эластазный тест является в настоящее время самым информативным и доступным из неинвазивных методов оценки состояния внешнесекреторной функции поджелудочной железы. Ряд исследований показал клиническую целесообразность ориентации на уровень фекальной эластазы при первичном выборе дозы.

В зависимости от степени внешнесекреторной недостаточности назначается дифференцированная полиферментная терапия.

2. ЛЕЧЕНИЕ

Рекомендации по подбору дозы полиферментного препарата1 в соответствии с данными фекальной эластазы представлены в табл. 1.

Таблица 1. Принципы подбора доз полиферментного препарата

1 Только для микрокапсулированных препаратов панкреатина в энтеросолюбильной оболочке

Комплексная диагностика и адекватный подбор дозы ферментных препаратов не гарантирует абсолютную эффективность ферментной терапии.

Причинами неэффективности терапии являются:

• кислотная агрессия при прохождении через желудок. Такая ситуация может возникнуть у пациентов после панкреатодуоденальной резекции в связи с замедленной эвакуацией из желудка, которая ведёт к закономерному увеличению экспозиции кислоты.

Необходимо назначение антисекреторной терапии (ингибиторы протонной помпы);

• некорректная фармакокинетика ферментных препаратов. Чем лучше перемешивание с химусом, тем больше контакт фермента со своим субстратом,а чем меньше размер частиц препарата, тем легче ферментный препарат подвергнется эвакуации по этапам пищеварения. Существенное значение имеет рекомендация принимать ферментный препарат непосредственно в начале приёма пищи, т.к. в таких условиях обеспечивается лучшее смешивание с химусом;

• назначение неадекватно низких доз ферментов (в том числе микрокапсулированных) для снижения общей стоимости лечения.

Коллектив авторов: Сытов А. В., Лейдерман И.Н., Ломидзе С. В., Нехаев И. В., Хотеев А.Ж.

Теги: поджелудочная железа

234567

Начало активности (дата): 29.08.2019 22:22:00

234567

Кем создан (ID): 989

234567

Ключевые слова:

поджелудочная железа, панкреатит, панкреатин

12354567899

Источник

Показания для проведения заместительной ферментной терапии при ХП с внешнесекреторной недостаточностью:

• стеаторея при условии потери с калом более 15 г жира в сутки;

• прогрессирующая трофическая недостаточность.

Полиферментные препараты комбинированные многокомпонентные лекарственные средства преимущественно животного происхождения, основной действующий субстрат которых— панкреатин в чистом виде или в комбинации с дополнительными компонентами (жёлчными кислотами, гемицеллюлазой, симетиконом, адсорбентами и др.). Основной компонент полиферментных препаратов — экстракт ПЖ (панкреатин), содержащий протеазы (в основном трипсин), липазу и амилазу. Липаза участвует в гидролизе эмульгированного жёлчью нейтрального жира. Протеазы расщепляют белки на аминокислоты; амилаза расщепляет внеклеточные полисахариды и практически не участвует в гидролизе растительной клетчатки.

Полиферментные препараты в зависимости от комбинации входящих в их состав компонентов можно разделить на несколько групп.

• Экстракты слизистой оболочки желудка, основное действующее вещество которых пепсин (абомин, пепсидил, ацидинпепсин).

• Панкреатические энзимы, в состав которых входит амилаза, липаза и трипсин (панкреатин, креон, панзинорм форте-Н).

• Комбинированные препараты, содержащие помимо панкреатина компоненты жёлчи, гемицеллюлазу, симетикон (фестал, дигестал, энзистал, панкреофлат).

• Комбинированные ферменты, содержащие животные ферменты в сочетании с растительными энзимами, витаминами (вобэнзим).

• Собственно растительные энзимы, представленные папаином, грибковой амилазой, протеазой, липазой и другими ферментами (пепфиз, ораза).

• Ферменты, содержащие лактазу (лактраза, тилактаза).

Применение первой группы ферментов в основном направлено на коррекцию секреторной дисфункции желудка. Эти препараты используют преимущественно при атрофическом гастрите, их не следует назначать при заболеваниях, протекающих на фоне нормального или повышенного кислотообразования. У больных панкреатитами эти препараты применяют достаточно редко — при сочетании тяжёлой внешнесекреторной недостаточности ПЖ и атрофического гастрита.

Препараты 2-4-й групп содержат животный панкреатин, но в связи с различным составом и фармакологическим эффектом они не взаимозаменяемы и имеют чёткие показания к применению. Наиболее универсальные средства, нормализующие пищеварение при синдромах, — мальдигестии и мальабсорбции — препараты «чистого» панкреатина, не оказывающие влияния на функцию желудка, печени, моторику билиарной системы и кишечника (креон, панзинорм форте-Н).

Комбинированные препараты наряду с панкреатином содержат жёлчные кислоты, гемицеллюлазу, симстикон, растительные желчегонные (куркума). Введение в препарат жёлчных кислот существенно изменяет его действие на функцию пищеварительных желёз и моторику ЖКТ. Препараты, содержащие жёлчные кислоты, увеличивают панкреатическую секрецию и холерез, стимулируют моторику кишечника и жёлчного пузыря. Жёлчные кислоты увеличивают осмотическое давление кишечного содержимого.

В условиях микробной контаминации кишечника происходит их деконъюгация, что способствует активации циклического аденозинмонофосфата энтеропитов с последующим развитием осмотической и секреторной диареи. Жёлчные кислоты, метаболизируемые печенью, повышают её функциональную нагрузку, а в деконъюгированном состоянии повреждают слизистую оболочку ЖКТ. Ферментные препараты, содержащие жёлчные кислоты, противопоказаны больным с отёчными и болевыми формами ХП, поскольку они увеличивают секрецию ПЖ, стимулируют перистальтику кишечника и моторику жёлчного пузыря, увеличивают внутрикишечное осмотическое давление и, следовательно, болевой абдоминальный синдром.

Применение содержащих жёлчь препаратов показано и эффективно только при изолированных синдромах, не сочетающихся с заболеваниями печени и ПЖ (гипомоторной дискинезии жёлчного пузыря, симптомах диспепсии при переедании, при снижении концентрации жёлчных кислот в ДПК). У больных с алкогольным поражением печени и ПЖ (цирроз и ХП) с наличием синдрома мальабсорбции сложного генеза (гепатогенный и панкреатогенный) при отсутствии отёчно-интерстициальных изменений ПЖ и обострения язвенной болезни большую эффективность могут оказывать жёлчесодержащие препараты (фестал) в монотерапии или в комбинации с препаратами панкреатина (креон, панзинорм форте-Н).

Многие ферментные препараты содержат симетикон или диметикон, которые уменьшают поверхностное натяжение пузырьков газа, вследствие чего распадаются и поглощаются энтероцитами. Ферментные препараты растительного происхождения содержат папаин или грибковую амилазу, протеазу, липазу. Папаин и протеазы гидролизуют белки, грибковая амилаза — углеводы, липаза — жиры. При наличии лактазной недостаточности дополнительно назначают тилактазу.

Патофизиологические аспекты заместительной ферментной терапии

На первый взгляд, лечение синдрома мальабсорбции, возникающего у больных ХП с внешнесекреторной недостаточностью ПЖ, кажется достаточно лёгким. Действительно, приём внутрь экзогенных панкреатических ферментов с заместительной целью должен быть весьма эффективным. Однако полной коррекции стеатореи достигают не так часто. Это связано множеством факторов, учёт которых необходим для адекватного лечения больных с экзокринной недостаточностью ПЖ.

В физиологических условиях ПЖ продуцирует около 2 л панкреатического сока в сутки. Этот объем содержит в 10 раз больше ферментов и зимогенов, чем необходимо дтя нормального переваривания пищи (так называемая физиологическая гиперсекреция). При прогрессирующей атрофии ацинарной ткани и развитии экзокринной недостаточности ПЖ наиболее быстро развивается недостаточность панкреатической липазы вследствие нескольких причин.

• Липаза по сравнению с амилазой и протеазами в большей степени подвержена инактивации протеолитическим гидролизом.

• Недостаточность панкреатических протеаз может быть скомпенсирована кишечными протеазами и пептидазами, поэтому креаторея — редкое и позднее проявление экзокринной недостаточности ПЖ. Снижение активности панкреатической амилазы также может быть скорректировано амилазами слюны и кишечника. Компенсаторные возможности слюнной и желудочной липазы относительно других панкреатических ферментов значительно ниже и не могут предотвратить появление стеатореи.

При экзокринной недостаточности ПЖ наряду со снижением синтеза панкреатических ферментов наблюдают снижение секреции бикарбонатов, что приводит к прогрессирующему падению рН в ДПК. При рН>5,0 липаза разрушается быстрее, чем другие ферменты. Кроме того, при снижении интрадуоденального рН происходит снижение преципитации желчных кислот, нарушается формирование мицелл, вследствие чего дополнительно нарушается всасывание жиров.

Клиническая манифестация экзокринной недостаточности ПЖ зависит от ряда вторичных факторов, включающих особенности гастроинтестинальной моторики, желудочной, билиарной и тонкокишечной секреции, абсорбции, секреции гормонов и последствий абдоминальной хирургии (состояние после резекции желудка и гастрэктомии, холецистэктомии, билиодигестивного шунтирования).

Коррекция подобных нарушений может не только способствовать уменьшению проявлений внешнесекреторной панкреатической недостаточности, но и полному её купированию. У больных ХП вторичная панкреатическая недостаточность может развиться как на фоне сохранной экзокринной функции ПЖ, так и не фоне первичной внешнесекреторной недостаточности, значительно усугубляя её.

Экзогенное поступление липазы в ДПК, превышающее 5-10% от нормальной концентрации фермента, должно сопровождаться редукцией стеатореи. В эксперименте у пациентов коррекции экзокринной недостаточности ПЖ достигали вне зависимости от принимаемого препарата и его дозы только изменением концентрации липазы в ДПК, что и объясняет выделение вторичной недостаточности ПЖ.

Несмотря на широкий перечень причин развития вторичной экзокринной недостаточности ПЖ, наиболее частые причины — гиперсекреция соляной кислоты и инактивация ферментов в просвете двенадцатиперстной и тощей кишки.

Маев И.В., Кучерявый Ю.А.

Опубликовал Константин Моканов

Источник

Панкреатит относится к тяжелым заболеваниям:

- острая форма при несвоевременной помощи часто приводит к летальному исходу,

- хроническая приводит к нарушению пищеварения – для его коррекции для поджелудочной железы постоянно требуются препараты ферменты.

Проявляется патология уже на этапе выраженных клинических проявлений, когда большая часть клеток пораженного органа заменилась соединительной тканью. Поэтому необходимо обращаться к врачу как можно раньше, при первых признаках болезни: гастроэнтеролог назначит специальные ферменты при панкреатите.

Ферментные препараты

Чтобы восстановить нормальное переваривание, необходимо верифицировать диагноз. С этой целью назначаются функциональные – УЗИ органов брюшной полости, в тяжелых случаях при необходимости КТ, МРТ, и лабораторные исследования, определяющие уровень ферментов в крови и кале. Анализ полученных результатов и данные объективного обследования покажут, какие ферменты пить, чтобы повысить их уровень.

Лечение панкреатита, как и сахарного диабета, проходит долго, иногда принимать нужный ферментный и сахароснижающий препарат приходится пожизненно.

При панкреатите эффективна комплексная терапия: помимо ферментных препаратов для поджелудочной железы применяется целый ряд других медикаментозных средств воздействия на все нарушенные этапы пищеварения. Обязательна диета на протяжении всего периода лечения. Иногда ее приходится соблюдать всегда, чтобы сохранить поджелудочную железу. Такой подход к лечению помогает постепенно восстанавливаться пораженному органу и компенсировать недостаток поступающих с пищей растительных ферментов.

Классификация препаратов

После уточнения диагноза и функциональных нарушений назначается прием препаратов, направленных на восстановление работы органа. В зависимости от того, как нарушен ферментативный баланс железы, назначаются лекарственные средства – ферменты и антиферменты:

- Препараты из первой группы необходимы, чтобы заменять недостаток собственных ферментов и замедлять образование соединительной ткани при хроническом течении панкреатита. В тяжелых случаях происходит гибель клеток паренхимы, достигающая 90% объема органа. Полностью восстановить функции пораженного органа невозможно. Каждое обострение их снижает. Назначаются ферментные препараты на долгий срок, чтобы улучшить переваривание. Лечиться энзимами иногда приходится всю жизнь, увеличивая дозу по мере угасания деятельности железы.

- Вторая группа лекарств предназначена для купирования острого воспаления в поджелудочной железе. Из-за блокады протоковой системы, возникающей по ряду причин, ферменты не поступают в просвет двенадцатиперстной кишки, а активируются в самой железе и начинают переваривать ее ткань. Это сопровождается интенсивной болью вплоть до развития шока и требует проведения неотложных мероприятий в условиях реанимационного или хирургического отделения.

Коррекция экзокринной недостаточности проводится по уровню липазы. Это незаменимый фермент, вырабатывающийся практически в полном объеме только самой поджелудочной железой.

Поэтому активность препарата, который выбирается для заместительной терапии, оценивается в липазных единицах — ЛЕ. Название любого препарата содержит эти данные — количество липазы в ЛЕ. Список ферментных препаратов для коррекции пищеварения обширный.

Существует классификация, учитывающая происхождение ферментов и их применение. Она делит препараты на 5 групп в зависимости от наличия в них панкреатина:

- Имеющие панкреатин (Креон, Пангрол, Мезим-форте, Панкреатин).

- Состоящие из панкреатина, гемицеллюлазы, желчи (Фестал, Энзистал, Дигестал, Панзинорм).

- Полученные из растений (Солизим, Юниэнзим, Сомилаза).

- Комбинированные (Вобэнзим, Флогензим).

- Простые — Бетаин, Абомин.

Описание

В панкреатическом соке, помимо ферментов, содержатся:

- бикарбонаты,

- микроэлементы,

- вода.

Энзимы разрушаются в кислой среде. Поэтому современная фармакология направлена на создание препаратов в кислотоустойчивых оболочках. Это защищает их от агрессивного влияния соляной кислоты в желудке и дает возможность попасть в неповрежденном виде в тонкий кишечник, где и происходит их активация.

Таблетка (условное название в данном случае) некоторых препаратов выпускается в двух капсульных оболочках. Внешняя капсула растворяется в желудке. Из нее выходят микрокапсулы, которые также покрыты защитным капсульным слоем от переваривания соляной кислотой в желудке. Они равномерно смешиваются с химусом (пищевым комком), что способствует лучшему его перевариванию в тонкой кишке, где происходит растворение второй оболочки. Благодаря такой конфигурации препарат максимально работает и выполняет в полном объеме функции расщепления пищевых компонентов.

Цена таких лекарств выше обычных таблетированных, но и действуют они быстрее. Так устроен пока единственный высокоэффективный препарат — Креон, стоимость его остается высокой. Остальные лекарства, выпускаемые в виде капсул, имеют одну оболочку.

Применение при заболевании

Первая по классификации группа ферментов не содержит желчных кислот. Показания:

- хронический панкреатит,

- дисбактериоз – патогенные микробы разрушают энзимы,

- гиперацидный гастрит,

- патология кишечника с синдромом мальабсорбции и мальдигестии.

Желчные кислоты в препаратах второй группы:

- усиливают секрецию ферментов,

- повышают моторику желчного пузыря и кишечника.

Гемицеллюлаза:

- расщепляет растительные углеводы,

- угнетает газообразование в кишечнике.

Показания к назначению: патология, сопровождающаяся отрыжками, метеоризмом, запорами.

Противопоказания:

- панкреатит (острый и хронический),

- диарея,

- язвенная болезнь,

- если поражена печень.

Растительный фермент показан:

- при хроническом панкреатите,

- непереносимости мяса (из него производятся ферментные препараты).

Противопоказание для Солизима и Сомилазы – аллергия на пенициллин.

Комбинированные препараты (Вобэнзим, Юниэнзим и другие), содержащие в своем составе панкреатин, растительные ферменты, витамины, имеют в 75 раз меньшую активность по сравнению с энзимами животного происхождения. Противопоказания:

- бронхиальная астма,

- склонность к аллергическим реакциям.

Простые ферменты (Абомин, Бетаин) расщепляют только белки, поэтому используются редко. Единственное показание к применению – гипоацидный гастрит.

При их воздействии наблюдается повышенный уровень гастрина, который увеличивает секрецию желудочного сока и повышает тонус пищеварительных органов.

В каких случаях и когда назначаются ферменты

Ферменты используются:

- для однократного применения,

- для длительного лечения.

При пищевой и алкогольной нагрузке можно принимать по требованию.

Для постоянной терапии лекарство подбирается индивидуально, с учетом активности липазы. Действие оценивается по лабораторным показателям (эластаза кала) и состоянию пациента. Учитывается:

- купирование боли,

- стул (частота и характер испражнений),

- вес.

Отсутствие эффекта наблюдается:

- при неадекватной дозировке,

- гиперацидности,

- при дисбактериозе.

При выраженной гиперацидности параллельно применяются медикаменты, цель которых:

- блокировать рецепторы гистамина, оказывая выраженное антисекреторное действие,

- ингибирование соляной кислоты в желудке.

Для этого используются:

- Н2 блокатор рецепторов гистамина (Фамотидин),

- ИПП — ингибиторы протонной помпы (Омез),

- антацид.

Перечень этих медикаментов обширный, конкретное лекарственное средство назначается врачом. Он же объяснит, как его правильно принять и сколько употребить за определенный период. При выборе учитывается его механизм действия.

Ферментные препараты при хроническом течении заболевания

При хроническом панкреатите основа лечения — заместительная ферментотерапия. Используется первый тип препаратов с панкреатином. Лекарство не должно содержать желчи, которая вызывает повышение ферментативной секреции и усиливает боль.

Показаны: Креон, Мезим-форте, Панкреатин.

Противопоказаны: Фестал, Дигестал, Панзинорм.

Антиферментные препараты при панкреатите

При остром процессе происходит самопереваривание поджелудочной железы – необходимо подавлять ферментную активность. В стационарных условиях с этой целью применяют инфузии антиферментных препаратов:

- Гордокс,

- Контрикал.

В настоящее время их используют редко: их эффективность не доказана проведенными клиническими испытаниями. Имеются выраженные побочные эффекты:

- тошнота,

- рвота,

- понос,

- аллергии.

Ферменты для поджелудочной железы в народной медицине

Многие часто пытаются применять народный способ лечения. Шансов вылечить панкреатит методами народной медицины – нет. Возможно лишь использование рецептов, в которые входит натуральный компонент из растений (например, корень барбариса, цикория, лопуха). Это разрешается в фазе ремиссии хронического панкреатита, в комплексе с основным медикаментозным лечением и диетотерапией.

Растительные ферменты

Медицинский фермент, полученный из растений, предназначен повышать уровень пищеварения при хроническом панкреатите. При остром процессе не назначается. Растительные ферменты уступают по своей эффективности энзимам животного происхождения.

Их действие аналогично традиционным препаратам, но в 75 раз слабее. Спектр показаний — небольшой: непереносимость мясных продуктов и аллергия к ним. Сами препараты вызывают аллергические реакции, поэтому не назначаются при астме и аллергии на пыль, растения и грибы. Относятся к 3 и 4 группам ферментных средств.

Препараты из растительного сырья не имеют постоянного соотношения липазы, амилазы, триптазы. Начинают перевариваться еще в желудке. Пример растения с большим содержанием ферментов — соевые бобы.

Самостоятельно лечить состояния, при которых наблюдается нехватка ферментов, можно однократным приемом препарата — при высокой пищевой нагрузке. При длительном бесконтрольном применении энзимов в высоких дозировках подавляется собственная секреция, еще больше усугубится ферментная недостаточность. Основа успешного лечения — тщательное соблюдение врачебных рекомендаций.

Список литературы

- Григорьев П.Я., Яковенко Э.П. Рекомендации к назначению ферментных препаратов при синдромах нарушенного пищеварения и всасывания. Лечащий врач 2001 г. №5-6, стр. 48–52.

- Маев И.В., Кучерявый Ю.А. Полиферментные препараты в гастроэнтерологической Практике. Врач 2003 г. №10. стр. 59–61.

- Охлобыстин А.В. Применение препаратов пищеварительных ферментов в гастроэнтерологии. Клинические перспективы гастроэнтерологии, гепатологии. 2001 г. №2. стр. 34–38.

- Н.И. Капранов, Л.А. Шабалова, Н.Ю. Каширская и др. Муковисцидоз (Современные достижения и проблемы): Метод. рекомендации. М.: Медпрактика-М, 2001 г.

- Минушкин О.Н. Масловский Л.В. Евсиков А.Е. Оценка эффективности и безопасности применения микронизированных полиферментных препаратов у больных хроническим панкреатитом c внешнесекреторной недостаточностью поджелудочной железы РМЖ, раздел «Гастроэнтерология» №17 2017 г. стр. 1225-1231.

Источник