Заболевания островкового аппарата поджелудочной железы

Когда болит любой орган человеческого организма, нарушается его работа и в итоге страдают абсолютно все системы. Так, поджелудочная железа участвует в пищеварении, выработке гормонов, а также иммунной системе. Поэтому при возникновении болевых ощущений в области поджелудочной железы, стоит немедленно обратиться к врачу для получения результатах о наличии серьезных патологий этого органа и причинах их возникновения.

Основные функции поджелудочной железы

Поджелудочная железа выполняет две основные функции:

- Активно вырабатывает вещество инсулин. Если инсулина вырабатывается в недостаточном количестве, то в скором времени развивается сахарный диабет. Глюкагон же способствует нормальному обмену углеводов в организме.

- Вторая основная функция заключается в выработке ферментов и панкреатического желудочного сока, который расщепляет в организме белковые соединения. Также в панкреатическом соке есть ферменты, которые защищают слизистые стенки желудка от агрессивного воздействия кислой среды, путем ее нейтрализации.

Важно. Если хотя бы одна из этих функций дает сбой, в первую очередь страдает пищеварительная система организма. Поэтому стоит уметь на начальных этапах распознавать симптомы, а также причины расстройства и заболеваний поджелудочной железы.

Причины и симптомы болезней поджелудочной железы

Причины болезней поджелудочной железы зачастую кроются в неправильном и нерациональном питании, как следствие других сопутствующих заболеваний или же патология органа. Также немаловажное влияние имеет:

- полученные травмы этого органа;

- принятие большого количества алкоголя и наркотических веществ;

- инфекции;

- частые стрессовые ситуации;

- новообразования;

- заболевания кишечника и желчевыводящих путей.

В каждом конкретном заболевании симптомы сугубо индивидуальны. Но существует ряд клинических признаков, которые присутствуют абсолютно при любой болезни:

- Сильные болевые приступы в области живота.

- Пациента сильно тошнит.

- Систематическое расстройство пищеварения.

Рассмотрим основные болезни в области поджелудочной:

- панкреатит;

- опухоли;

- кистозные образования;

- образование камней;

- панкреонекроз.

Стоит рассмотреть влияние каждого заболевания на работу поджелудочной железы.

Заболевание панкреатитом

Это сильный воспалительный процесс в области поджелудочной. Он имеет 2 формы протекания: острое заболевание и хроническая форма недуга. Во время острого вида человек острую распирающую боль в области железы, которая может отдавать в правую или левую сторону подреберной зоны, или даже позвоночника. Основными симптомами острого панкреатита являются:

- Постоянная рвота с желчью, которая опасна обезвоживанием.

- Температура тела в норме (если панкреатит сопровождается гнойным воспалением, тогда температура тела повышается до 39-39,5 градусов).

- Кожа бледная, на ней могут проявляться кровоизлияния.

- Желтуха.

Во время начальной формы острого панкреатита человека беспокоит запор, который сменяется диареей. Также ощущается сильная сухость слизистых оболочек рта и кожи. На этом фоне развивается недостача витаминов и минералов. Человек начинает быстро терять массу тела.

При хронической форме панкреатита поврежденные стенки поджелудочной железы заменяются соединительной тканью организма. Заболевание постоянно сменяется периодами обострения и ремиссии. Причинами хронического панкреатита являются:

- злоупотребление алкогольными напитками;

- заболевания желчевыводящих путей;

- перенесенные хирургические вмешательства и травмы на печени, желчном пузыре;

- сопутствующие заболевания (гепатит, камни);

- избыточный вес.

Во время наступления стадии обострения, человек испытывает такие клинические проявления:

- Боль в подреберной области, которая моет отдавать под лопатку или в позвоночник.

- При обширном поражении поджелудочной железы наблюдается опоясывающие болевые ощущения, которые не прекращаются.

- Присоединяется тошнота, рвота, слабость, метеоризм и повышение температуры.

В основном такие симптомы проявляются сразу же после приема пищи, а их степень проявления зависит от того, насколько сильно повреждена железа. Почему панкреатит необходимо лечить? Панкреатит является одной из главных причин панкреонекроза, он может привести пациента к смерти.

Панкреонекроз

Симптомами данного заболевания являются острые болевые ощущения, отдающие в грудную клетку, подреберную область и лопатку. Боль на столько интенсивна, что приводит к потере сознания и болевому шоку. Также отмечается запор и метеоризм. Панкреонекроз – это омертвление клеток поджелудочной железы, поэтому пациенту срочно необходимо хирургическое вмешательство.

Кистозные образования

Симптомы наличия кисты поджелудочной железы зависят от величины образования и места его расположения. Так, при небольших размерах, никаких признаков человек может и не испытывать. Если же киста большая и сдавливает близ расположенные сосуды, нервные окончания и органы, то человек жалуется на сильную тупую боль в этой области.

При поражении кистой головки железы человек быстро теряет вес, испытывает вздутие живота и частые позывы к дефекации. При возникновении образования в теле или хвосте органа, стул становится бесцветным, жидким, возникает тошнота и рвота. Если к тому же присоединяется воспалительный процесс, то температура тела повышается. При большом размере кисты, ее можно обнаружить при пальпации. Менее серьезными симптомами являются: жажда, сухость слизистых рта, повышенное газообразование и кристаллы соли на кожных покровах.

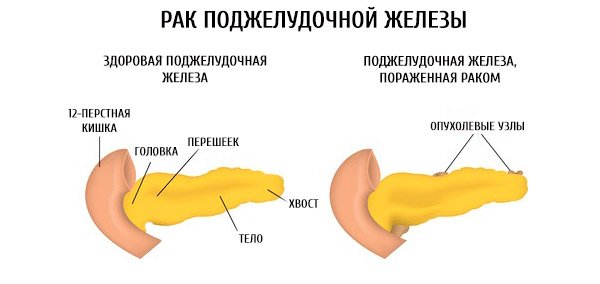

Опухоль

На появление злокачественного или доброкачественного новообразования в поджелудочной железе влияет несколько факторов: сахарный диабет, вредные привычки, малое потребление сезонных фруктов, хронический вид панкреатита и наследственность. В любом случае симптомы и лечение напрямую зависит от степени поражения органа, а также причины возникновения заболевания.

Образование камней

Образование камней в поджелудочной железе – явление редкое, но возможное. Основные причины их возникновения точно не определены, но чаще все это:

- проблемы с пакреатическим соком;

- сбои в фосфорном и кальциевом обмене;

- воспаление поджелудочных тканей;

- сопутствующие инфекции.

Ярко выраженных симптомов нет, но при больших размерах камней или их количестве человек может ощущать боль в верхней части живота, которая отдает в спинные отделы. Интенсивность болевых ощущений возрастает после приема пищи. Если камни не лечить, то возможно возникновение запоров, диареи и отсутствие аппетита.

Важно. При перемещении камней в желчные пути начинается желтуха механического типа.

Профилактика

Для того чтобы максимально предотвратить заболевания поджелудочной железы, стоит придерживаться таких правил:

- Отказаться от алкоголя или снизить его потребление до минимума.

- Соблюдать правильное и рациональное питание (побольше фруктов, овощей, злаков).

- Исключить курение.

- Питаться часто, но небольшими порциями.

- Заниматься спортом и больше двигаться.

- Исключить жирные, острые, соленые блюда и полуфабрикаты.

Также, не рекомендуется есть тяжелую пищу перед сном и есть на ходу. Принимать пищу лучше в одно и то же время, так организм привыкнет вырабатывать ферменты в одно время. Необходимо часто пить чаи с мятой и шиповником.

Заключение

Если нарушена работа в области поджелудочной, пациент должен обратить внимание на питание и по возможности его откорректировать. Если это не дает желаемого успеха, тогда обязательно стоить посетить врача. Возможно нарушения поджелудочной железы вызваны другими сопутствующими заболевания и требуют медикаментозного лечения.

Источник

Поджелудочная (панкреатическая) железа относится к органам с двойной секрецией. Внешнесекреторный аппарат железы вырабатывает составные части панкреатического сока, экскретируемо-го в двенадцатиперстную кишку. Около 1,5—2% массы железы приходится на эндокринную ткань (островки Лангерганса) — группы скоплений специальных паренхиматозных клеток. Кровоснабжение поджелудочной железы осуществляется поджелудочно-двенадцатиперстной артерией и ветвями селезеночной артерии, причем кровоснабжение островков Лангерганса существенно обильнее, чем других частей органа. Вены поджелудочной железы впадают в воротную вену через селезеночную или верхнюю брыжеечную вену. Иннервируется железа ветвями блуждающего и симпатического нервов.

В островках Лангерганса имеется несколько видов клеток: β-клетки, расположены ближе к центру островков и составляют до 60—70 % всех клеток; δ-клетки (2—8 %) — предшественники других клеток островков и α-клетки (около 25 %), находятся ближе к периферии островков. Протоплазма α- и β-клеток содержит гранулы, а δ-клетки негранулированы. α-Клетки неаргирофильны и являются местом образования глюкагона; β-клетки образуют инсулин, δ-клетки — соматотропин. РР-клетки, также имеющиеся в железе, расположены по периферии островков и в паренхиме возле протоков малого и среднего диаметра. Они секретируют панкреатический полипептид. В островках выявлено некоторое количество клеток — продуцентов вазоактивного интерстициального пептида (ВИП) и гастроинтерстициального пептида (ГИП).

Инсулин — низкомолекулярный белок с молекулярной массой около 6000 Д. В его состав входит 16 аминокислот и 51 аминокислотный остаток. В настоящее время синтезирован искусственным путем. Он образуется из проинсулина под влиянием протеаз; его активность составляет около 5 % активности инсулина. Считается, что биологический эффект инсулина связан с его способностью соединяться со специфическими рецепторами цитоплазматических мембран клеток, после чего передается сигнал на систему цАМФ через фермент аденилатциклазу оболочки клетки цАМФ, который регулирует синтез белка и утилизацию глюкозы при участии Са++ и Мg++.

С кровью инсулин поступает в печень, где около половины его инактивируется под воздействием инсулиназы, а остальная часть связывается с белками, частично оставаясь свободной.

Из печени инсулин поступает в кровь в свободном и связанном с белками состоянии. Это соотношение регулируется уровнем гликемии. При понижении сахара в крови преобладает белковосвязанная фракция, а при гипергликемии — свободный инсулин, который действует на инсулиночувствительные субстанции, а связанная фракция — только на жировую ткань, в которой имеются пептидазы, освобождающие инсулин из связанного состояния. Период полураспада инсулина — около 30 мин. Инсулин кроме печени инактивируется в жировой ткани, мышцах, почках, плаценте.

Основным биостимулятором синтеза инсулина является глюкоза, под влиянием которой в поджелудочной железе синтез инсулина повышается, а с уменьшением ее — снижается.

Стимуляторами освобождения и секреции инсулина являются также СТГ, АКТЕ, глюкокортикоиды, глюкагон, секретин, аргинин, лейцин, гастрин, бомбезин, панкреозимин, желудочный ингибитор — полипептид, нейротензин, β-адреностимуляторы, сульфаниламиды, соматостатин.

Соматостатин — 14-членный пептид, обнаружен в гипоталамусе, образуется также в δ-клетках островков Лангерганса, клетках щитовидной железы, желудка и лимфоидных органов. Он подавляет секрецию ТТГ, СТГ, АКТГ, гастрина, секретина, мотилина, ренина, вазоактивного желудочного пептида (ВЖП), панкреатических ферментов, желудочного сока; снижает перистальтику кишечника, сократимость мочевого пузыря, абсорбцию ксилозы. Под его влиянием уменьшается освобождение ацетилхолина из нервных окончаний и электровозбудимость нервов. Является ингибитором секреции инсулина и глюкагона. Парасимпатическая стимуляция увеличивает секрецию инсулина, а симпатическая — уменьшает. Важную роль в секреции инсулина играют холинэргитические волокна блуждающего нерва.

Инсулинстимулирует перенос Сахаров через мембрану клеток жировой, мышечной, почечной тканей; усиливает фосфорилирование, окисление и превращение глюкозы в гликоген и жиры; способствует превращению жирных кислот в триглицириды жировой ткани; стимулирует синтез липидов; ингибирует липолиз и активность глюкозо-6-фосфатазы; стимулирует образование макроэргических связей, транспорт аминокислот через цитоплазматические мембраны; ослабляет глюкогенолиз из белка; способствует его синтезу из аминокислот. Все ткани, кроме нервной, сетчатки, почечной и эритроцитов, чувствительны к инсулину.

Глюкагонявляется антагонистом инсулина. Это полипептид, состоящий из 29 аминокислотных остатков с молекулярной массой 3485 Д. Он усиливает распад гликогена в печени и тормозит его синтез; усиливает липолиз, гликонеогенез, биосинтез глюкозы из аминокислот; способствует снижению кальциемии и фосфатемии, выходу калия из печени, отчего наступает значительная, но скоротечная гиперкалиемия, сменяющаяся затем гипокалиемией, которая обусловлена гиперкалийурией и усилением депонирования калия клетками.

Секреция глюкагона снижается при гипергликемии, повышении в крови свободных жирных кислот и под влиянием соматостатина.

Глюкагон тормозит агрегацию тромбоцитов, способствует увеличению минутного объема кровотока. Под его влиянием увеличивается образование СТГ, инсулина, катехоламинов, кальцитонинов, выделение воды и электролитов с мочой, а секреция панк-реозимина, гастрина, панкреатических ферментов снижается.

Кроме панкреатического глюкагона известен также кишечный глкжагон, секретируемый α-клетками слизистой оболочки желудка и кишечника. Он усиливает липолиз, гликогенолиз, стимулирует секрецию инсулина. Секреция кишечного глюкагона повышается при поступлении в кишечник пищи и соединений кальция.

ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА

И УГЛЕВОДНЫЙ ОБМЕН

Углеводы являются основным энергетическим материалом, реализующимся при распаде глюкозы в цикле Кребса (аэробном цикле трикарбоновых кислот) на Н2О и СО2. Образование гликогена из моно- и дисахаридов, гексоз и пентоз происходит под влиянием инсулина, а основное количество углеводов у жвачных расщепляется в преджелудках под воздействием микрофлоры до ЛЖК, а у моногастричных — в тонком кишечнике под влиянием ферментов поджелудочной железы (мальтазы, амилазы, лактазы) до моносахаридов. Более 85 % моносахаридов переходят в глюкозу уже в тонком кишечнике и около 15 % — в печени. В процессах фосфорилирования глюкоза является активным звеном окисления, синтеза гликогена и жира. На первом этапе фосфорилирования образуется гексозомонофосфат:

глюкоза + АТФ -> гексакиназа -> гексозомонофосфат + АДФ.

Особенностью этого превращения является то, что к молекуле глюкозы присоединяется не простая (неорганическая), а обогащенная энергией фосфорная кислота (макроэргическая связь), что делает глюкозу биологически активной, причем активатором гексокиназы в этом процессе является инсулин. Проникая через стенку кишечника и под влиянием фосфатазы дефосфорилируясь, глюкоза поступает в портальное кровообращение, теряя физиологическую активность. В печени она вторично фосфорилируется, образуя глюкозо-6-фосфат (Г-6-Ф), становясь снова физиологически активной под действием инсулина, и образует гликоген. Значение этого цикла в том, что он является единственным источником рибозо-5-фосфата, используемого в синтезе РНК. При окислении глюкозы в пентозном цикле образуется основная часть восстановленного NАДН — никотинамидадениндинуклеотида, необходимого для синтеза жирных кислот. В анаэробном цикле окисляется около 25 % Г-6-Ф, а около 55 % под влиянием глкжозо-6-фосфатазы, освобождаясь от фосфорной кислоты, из печени переходит в общий проток. 9 % из 55 (принятых за 100 %) этой глюкозы превращается в гликоген мышечной ткани, а около 30 % — в жир. Основная часть глюкозы (около 60 %) окисляется в тканях, обеспечивая энергетический баланс организма в анаэробном (с образованием молочной кислоты) и аэробном (с образованием Н2О и СО2) циклах. Молочная кислота в печени и мышцах может ресинтезироваться в гликоген, а образовавшаяся в аэробном гликолизе пировиноградная кислота декарбоксилируется с образованием ацетилкоэнзима А (ацетил-КоА), который необходим в дальнейшем синтезе жирных кислот, кетоновых (ацетоновых) тел, холестерина. В цикле ди- и трикарбоновых кислот в легких, почках, мышцах и частично в печени ацетил-КоА окисляется до Н2О и СО2, а катализатором этого процесса является инсулин. Аэробный гликолиз является наиболее эффективным — в его процессе образуется 36 молекул аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ), тогда как в анаэробном только две молекулы АТФ.

ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА

И ЛИПИДНЫЙ ОБМЕН

Основной резерв энергии организма — жиры. Из жировых депо жиры в виде свободных неэстерифицированных жирных кислот (НЭЖК) поступают в кровь, а затем в печень, где диализируются и используются тканями как энергетический материал. НЭЖК доставляют около 50 % тепловой энергии основного обмена.

Триглицериды жировых депо, поступая в кровь, образуют комплексы с α- и β-глобулинами и затем выходят из них в виде α- и β-липопротеидов. В норме жир в печени не задерживается, а откладывается в жировых депо. Этот процесс активируется гепарином, продуцируемым тучными клетками. Нормальными промежуточными продуктами обмена НЭЖК являются ацетоновые (кетоновые) тела, содержание которых в крови здоровых животных составляет в среднем 2—7 мг%. Кетоновые тела образуются в основном в печени. Усиленный кетоногенез (при недостаточности аэробного цикла, энергетическом голодании) — причина ацетонемии, кетоза, являющихся причиной дистрофии внутренних органов (миокарда, почек, печени), яловости, ацетонурии, ацетонолактии, «голодных» кетозов овец и свиней.

Непосредственно участвуют в обмене жиров фосфолипиды, способствующие окислению жира через стадию лецитина. Они же повышают устойчивость холестерина в крови, что препятствует его отложению в стенках сосудов.

ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА

И БЕЛКОВЫЙ ОБМЕН

Более половины белков сыворотки крови (6—8 г%) составляют альбумины. Остальная часть их представлена α1-, α2-, β- и γ-глобулинами.

Альбумины синтезируются в паренхиматозных клетках печени, а глобулины — в ретинулоэндотелиальной системе (РЭС). Все питательные вещества в процессе обмена между кровью и клетками тканей проходят через основное вещество соединительной ткани, важнейшими элементами которой являются коллагеновые и эластические волокна белковой природы. Из этого следует, что любой фактор или состояние, влияющие на обмен белка, оказывают воздействие и на них.

Высокомолекулярные линейные полиэлектролиты соединительной ткани называются кислыми мукополисахаридами, а в соединении с белком — мукопротеидами (мукополисахаридными комплексами). В крови имеются также гликопротеиды — белки с содержанием около 4 % избытка глюкозамина.

Повышение белкового синтеза происходит под влиянием инсулина вследствие усиления переноса аминокислот в цитоплазму, активации ферментов пептидного цикла и усиления утилизации глюкозы (источника энергии макроэргических связей). Наряду с инсулином синтез белка стимулирует соматотропный гормон гипофиза (СТГ). Наоборот, АКТЕ, ТТГ, глюкокортиноиды, гормоны щитовидной железы стимулируют диализ белка до аминокислот.

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ

Сахарный диабет представляет собой синдром хронической гипергликемии вследствие генетических и экзогенных факторов на почве абсолютного или относительного дефицита инсулина, сопровождающийся нарушением промежуточного обмена, особенно углеводного. Принято выделять три пути развития инсулинзави-симого сахарного диабета: 1) предрасположенность к аутоиммунному нарушению островков Лангерганса; 2) повышенная чувствительность β-клеток к вирусам и 3) ослабление противовирусного иммунитета. Чаще возникает в критические периоды — максимального роста и продуктивности, гормональной, иммунологической и других видов перестройки.

Сахарный диабет может возникать вторично — при панкреатитах, кистах, опухолях поджелудочной железы, гемохроматозах, особенно при эндокринных нарушениях других желез внутренней секреции, от ятрогенных причин, длительного применения диуретиков (особенно диазидов, кортикостероидов), при нарушениях кормления (длительное кормление турнепсом, брюквой, репой, капустой). Он чаще бывает вследствие относительной внепанкреатической инсулиновой недостаточности, чем абсолютной (панкреатической).

Патогенез инсулинзависимого сахарного диабета связан с деструкцией β-клеток, что приводит к абсолютному недостатку инсулина — «вирусному» или аутоиммунному. Повреждение более 90 % клеток поджелудочной железы приводит к развитию клинических симптомов диабета.

При дефиците инсулина понижается проницаемость для глюкозы цитоплазматических мембран в мышечной и жировой тканях, снижается ее фосфорилирование и окисление глюкозы, переход в спирт, усиливается гликонеогенез из белка и выделение углеводов из печени в кровь. Это приводит к неполной утилизации углеводов тканями — гипергликемии. В крови повышается содержание молочной кислоты — продукта анаэробного гликолиза. Возникает глюкозурия, полидипсия, ацетонемия, гипергликемия, что приводит к повышению осмотического давления крови и нарушению функций ЦНС. Нарушается липидный обмен (увеличение содержания в крови НЭЖК). Печень подвергается жировой дистрофии. Возрастает холестеринемия. Снижение концентрации фосфолипидов, гиперхолестеринемия, повышение содержания β-липопротеидов при диабете предрасполагают к ангиопатиям, атеросклерозу. Липоидозу способствует уменьшение расщепления триглицеридов в стенке сосудов, нарушается синтез, усиливается распад белков. Содержание альбуминов снижается, α1-, β – и γ-глобулинов повышается, что связано как с недостатком инсулина, так и с недостаточностью гипофиза, надпочечников и половых желез. Это приводит к ретенционной азотемии и гиперазотурии. Нарушение промежуточного обмена приводит к снижению сопротивляемости инфекциям, тяжелым ангиопатиям.

В клинической стадии на передний план выступают полидипсия, полифагия, сухость слизистых ротовой полости, полиурия, ацетонурия, ацетонолактия, ацидоз, общая слабость, снижение и утрата продуктивных показателей, зудливость, сухость кожи, остеопороз, костно-суставная патология, изменения ЭКГ, протеинурия, ретинопатия, возможны гангрена конечностей, хвоста, нарушение пищеварения, признаки нарушения функций ЦНС, гипергликемическая кома.

Для диагностики редких форм сахарного диабета применяют исследование «сахарной кривой» — динамики уровня сахара в крови после сахарной нагрузки. Чем медленнее возвращается уровень гликемии к исходному показателю (до сахарной нагрузки), тем сильнее выражен сахарный диабет.

Источник