Возрастные особенности надпочечников и поджелудочной железы

Анатомия надпочечников

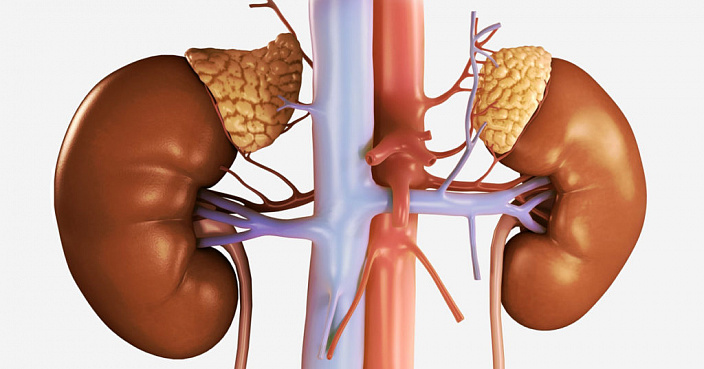

Располагаются надпочечники на уровне XI-XII грудных позвонков. Правый надпочечник, как и почка, лежит несколько ниже, чем левый. Задней своей поверхностью он прилежит к поясничной части диафрагмы, его передняя поверхность соприкасается с висцеральной поверхностью печени и двенадцатиперстной кишкой, а нижняя вогнутая (почечная) поверхность – с верхним концом правой почки. Медиальный край (margo medialis) правого надпочечника граничит с нижней полой веной. Левый надпочечник медиальным краем соприкасается с аортой, передней поверхностью прилежит к хвосту поджелудочной железы и кардиальной части желудка. Задняя поверхность левого надпочечника соприкасается с диафрагмой, нижняя – с верхним концом левой почки и ее медиальным краем. Каждый надпочечник (и правый, и левый) залегает в толще околопочечного жирового тела. Передние поверхности левого и правого надпочечников частично покрыты почечной фасцией и париетальной брюшиной.

Масса одного надпочечника у взрослого человека составляет около 12-13 г. Длина надпочечника равна 40-60 мм, высота (ширина) – 20-30 мм, толщина (переднезадний размер) – 2-8 мм. Масса и размеры правого надпочечника несколько меньше, чем левого.

Иногда в организме встречается дополнительная эктопированная ткань коркового слоя надпочечников (в почках, селезенке, ретроперитонеальной области ниже почек, вдоль аорты, в тазу, семенном канатике, широкой связке матки). Возможно врожденное отсутствие одного из надпочечников. Характерной особенностью их коркового вещества является его способность к регенерации.

[10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18]

Строение надпочечников

Поверхность надпочечника слегка бугристая. На передней поверхности, особенно левого надпочечника, видна глубокая борозда – ворота (hilum), через которые из органа выходит центральная вена. Снаружи надпочечник покрыт фиброзной капсулой, плотно сращенной с паренхимой и отдающей в глубь органа многочисленные соединительнотканные трабекулы. К фиброзной капсуле изнутри прилежит корковое вещество (кора; cortex), имеющее достаточно сложное гистологическое строение и состоящее из трех зон. Снаружи, ближе к капсуле, располагается клубочковая зона (zona glomerulosa), за ней – средняя пучковая зона (zona fasciculate), на границе с мозговым веществом находится внутренняя сетчатая зона (zona reticularis). Морфологической особенностью зон является своеобразное для каждой зоны распределение железистых клеток, соединительной ткани и кровеносных сосудов.

На долю коркового слоя у взрослого человека приходится около 90 % ткани надпочечника. Этот слой состоит из трех зон: наружной – клубочковой, средней – пучковой и внутренней (окружающей мозговой слой) – сетчатой. Располагаясь непосредственно под фиброзной капсулой, клубочковая зона занимает примерно 15 % объема коркового слоя; ее клетки содержат сравнительно небольшое количество цитоплазмы и липидов, вырабатывают гормон альдостерон. На долю пучковой зоны приходится 75 % всего коркового вещества; ее клетки богаты холестерином и эфирами холестерина, вырабатывают в основном кортизол (гидрокортизон). Клетки сетчатой зоны также продуцируют это вещество; они относительно бедны липидами и содержат много гранул. Помимо кортизола, клетки этой зоны (как и пучковой) вырабатывают половые гормоны – андрогены и эстрогены.

В корковом слое надпочечников вырабатывается более 50 различных стероидных соединений. Он служит единственным источником глюко- и минералокортикоидов в организме, важнейшим источником андрогенов у женщин и играет незначительную роль в продукции эстрогенов и прогестинов. Глюкокортикоиды, получившие свое название по способности регулировать углеводный обмен, важны для поддержания многих жизненных функций и особенно для обеспечения реакций организма на стресс. Они принимают участие и в регуляции процессов роста и развития. Основным глюкокортикоидом у человека является кортизол, и избыток или недостаток этого стероида сопровождается угрожающими жизни сдвигами. Из минералокортикоидов (названных так по способности регулировать обмен солей) основным у человека является альдостерон. Избыток минералокортикоидов обусловливает артериальную гипертензию и гипокалиемию, а недостаток – гиперкалиемию, которые могут оказаться несовместимыми с жизнью.

Клубочковая зонаобразована мелкими, призматической формы клетками, расположенными в виде небольших групп – клубочков. В этих клетках хорошо развита эндоплазматическая сеть, в цитоплазме присутствуют липидные капли размерами около 0,5 мкм. Клубочки окружены извитыми капиллярами с фенестрированным эндотелием.

Пучковая зона(самая широкая часть коры надпочечников) состоит из крупных светлых многогранных клеток. Эти клетки образуют длинные тяжи (пучки), ориентированные перпендикулярно поверхности надпочечника. В клетках этой зоны хорошо развита незернистая эндоплазматическая сеть, присутствуют митохондрии, многочисленные липидные капли, рибосомы, частички гликогена, холестерина и аскорбиновой кислоты. Между тяжами эндокриноцитов расположены кровеносные капилляры с фенестрированным эндотелием.

Сетчатую зону составляют мелкие полиэдрические и кубические клетки, образующие небольшие клеточные скопления. Клетки сетчатой зоны богаты элементами незернистой эндоплазматической сети и рибосомами.

Перечисленные зоны функционально обособлены. Клетки каждой зоны вырабатывают гормоны, отличающиеся друг от друга не только по химическому составу, но и по физиологическому действию. Гормоны коркового вещества надпочечников носят общее название кортикостероидов и могут быть разделены на три группы: минералокортикоиды – альдостерон, выделяемый клетками клубочковой зоны коры; глюкокортикоиды: гидрокортизон, кортикостерон, 11-дегидро- и 11-дезоксикортикостерон, образующиеся в пучковой зоне; половые гормоны – андрогены, по строению и функции близкие к мужскому половому гормону, эстроген и прогестерон, вырабатываемые клетками сетчатой зоны.

Альдостерон участвует в регулировании электролитного и водного обмена, изменяет проницаемость клеточных мембран для кальция и натрия, стимулирует образование коллагена. Глюкокортикоиды влияют на белковый обмен, повышают содержание глюкозы в крови, гликогена – в печени, скелетных мышцах, миокарде. Глюкокортикоиды также ускоряют фильтрацию в клубочках почки, уменьшают реабсорбцию воды в дистальных извитых канальцах нефронов, тормозят образование основного вещества соединительной ткани и пролиферацию фибробластов.

В центре надпочечника располагается мозговое вещество (medulla), образованное крупными клетками, окрашивающимися солями хрома в желтовато-бурый цвет. Различают две разновидности этих клеток: эпинефроциты составляют основную массу клеток и вырабатывают адреналин, норэпинефроциты, рассеянные в мозговом веществе в виде небольших групп, вырабатывают норадреналин.

Адреналин расщепляет гликоген, уменьшает его запасы в мышцах и печени, увеличивает содержание углеводов в крови, являясь как бы антагонистом инсулина, усиливает и учащает сокращение сердечной мышцы, суживает просвет сосудов, повышая этим артериальное давление. Влияние норадреналина на организм сходно с действием адреналина, однако воздействие этих гормонов на некоторые функции может быть совершенно противоположным. Норадреналин, в частности, замедляет частоту сокращений сердца.

Развитие надпочечников

Корковое и мозговое вещество надпочечника различные по происхождению. Корковое вещество дифференцируется из мезодермы (из целомического эпителия) между корнем дорсальной брыжейки первичной кишки и мочеполовой складкой. Развивающаяся из мезодермальных клеток и расположенная между двумя первичными почками ткань получила название интерреналовой. Она дает начало корковому веществу надпочечников, из нее образуются добавочные надпочечники (интерреналовые тела, glandulae suprarenales accessoriae).

Мозговое вещество надпочечников развивается из эмбриональных нервных клеток – симпатобластов, которые выселяются из закладки узлов симпатического ствола и превращаются в хромаффинобласты, а последние – в хромаффинные клетки мозгового вещества. Хромаффинобласты служат также материалом для формирования параганглиев, которые в виде небольших скоплений хромаффинных клеток располагаются возле брюшной аорты – аортальный параганглий (paraganglion aorticum), а также в толще узлов симпатического ствола – симпатические параганглии (paraganglia sympathica).

Внедрение будущих клеток мозгового вещества в интерреналовый надпочечник начинается у эмбриона длиной 16 мм. Одновременно с объединением интерреналовой и адреналовой частей происходят дифференцировка зон коркового вещества и созревание мозгового вещества.

[19], [20], [21], [22], [23], [24], [25], [26], [27], [28]

Сосуды и нервы надпочечников

Каждый надпочечник получает 25-30 артерий. Наиболее крупными из них являются верхние надпочечниковые артерии (из нижней диафрагмальной артерии), средняя надпочечниковая (из брюшной части аорты) и нижняя надпочечниковая (из почечной артерии) артерии. Одни из ветвей этих артерий кровоснабжают только корковое вещество, другие прободают корковое вещество надпочечника и разветвляются в мозговом веществе. Из синусоидных кровеносных капилляров формируются притоки центральной вены, которая у правого надпочечника впадает в нижнюю полую вену, у левого – в левую почечную вену. Из надпочечников (особенно левого) выходят многочисленные мелкие вены, впадающие в притоки воротной вены.

Лимфатические сосуды надпочечников впадают в поясничные лимфатические узлы. В иннервации надпочечников участвуют блуждающие нервы, а также нервы, происходящие из чревного сплетения, которые содержат для мозгового вещества преганглионарные симпатические волокна.

Возрастные особенности надпочечников

У 5-6-недельного плода формируется примитивная кора надпочечников в ретроперитонеальной мезенхиме. Вскоре она окружается тонким слоем более компактных клеток. У новорожденного кора надпочечников состоит из двух зон – фетальной и дефинитивной. Первая вырабатывает в основном предшественники андрогенов и эстрогенов, тогда как функция второй, вероятно, как у взрослого человека. На долю фетальной зоны приходится основная масса железы плода и новорожденного. Ко 2-й неделе постнатальной жизни ее масса уменьшается на треть вследствие дегенерации фетальной зоны. Этот процесс начинается еще во внутриутробном периоде. Полностью фетальная зона исчезает к концу первого года жизни. Окончательное формирование трех зон коры надпочечников затягивается до 3-летнего возраста. Затем надпочечники продолжают увеличиваться (особенно перед и в течение пубертата) и к концу полового созревания достигают размеров, свойственных взрослому человеку.

Масса одного надпочечника у новорожденного составляет около 8-9 г и значительно превышает массу надпочечника ребенка первого года жизни. В период новорожденности масса надпочечника резко уменьшается (до 3,4 г), главным образом за счет истончения и перестройки коркового вещества, а затем постепенно восстанавливается (к 5 годам) и продолжает нарастать в дальнейшем. Окончательное формирование коркового вещества надпочечников завершается в период второго детства (8- 12 лет). К 20 годам масса каждого надпочечника увеличивается и достигает своих максимальных размеров (в среднем 12-13 г). В последующие возрастные периоды размеры и масса надпочечников почти не изменяются. Надпочечники у женщин имеют несколько большие размеры, чем у мужчин. Во время беременности масса каждого надпочечника увеличивается примерно на 2 г. После 70 лет отмечается небольшое уменьшение массы и размеров надпочечников.

[29], [30], [31], [32], [33], [34], [35], [36], [37], [38]

Источник

| MedBookAide – путеводитель РІ РјРёСЂРµ медицинской литературы | |||||

| ☺ | ☺ | ||||

| ☺ | |||||

| ☺ | |||||

Сапин Рњ. Р ., РїРѕРґ ред – Анатомия человека. Р’ РґРІСѓС… томах. РўРѕРј 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Паращитовидные железы

Парные верхняя паращитовидная железа, glandula рагаthyroidea superior, Рё нижняя паращитовидная железа, glandula parathyroidea inferior, – это округлые или овоидные тельца, расположенные РЅР° задней поверхности долей щитовидной железы (СЂРёСЃ. 22). Размеры каждой железы составляют: длина 4-8 РјРј, ширина 3-4 РјРј, толщина 2-3 РјРј. Количество этих телец непостоянно Рё может изменяться РѕС‚ 2 РґРѕ 7-8, РІ среднем 4, РїРѕ РґРІРµ железы позади каждой РёР· долей щитовидной железы:

одна железа вверху, другая внизу. Общая масса желез составляет в среднем 1,18 г.

Паращитовидные (околощитовидные) железы отличаются РѕС‚ щитовидной железы более светлой окраской (Сѓ детей бледно-розоватые, Сѓ взрослых – желтовато-коричневые). Часто паращитовидные железы располагаются Сѓ места проникновения РІ ткань щитовидной железы нижних щитовидных артерий или РёС… ветвей. РћС‚ окружающих тканей околощитовидные железы отделяются собственной фиброзной капсулой, РѕС‚ которой внутрь желез проникают соединительнотканные прослойки. Последние содержат большое количество кровеносных СЃРѕСЃСѓРґРѕРІ Рё подразделяют околощитовидные железы РЅР° РіСЂСѓРїРїС‹ эпителиальных клеток.

Гормон околощитовидных желез паратиреокрин (паратгормон) участвует в регуляции фосфорно-кальциевого обмена.

Рмбриогенез, Паращитовидные железы развиваются РёР· эпителия парных третьего Рё четвертого жаберных карманов. РќР° 7-Р№ неделе развития эпителиальные зачатки телец обособляются РѕС‚ стенок жаберных карманов Рё РІ процессе роста перемещаются РІ каудальном направлении. Р’ дальнейшем формирующиеся паращитовидные железы занимают постоянное для РЅРёС… положение РЅР° задних поверхностях правой Рё левой долей щитовидной железы.

РЎРѕСЃСѓРґС‹ Рё нервы. Кровоснабжение паращитовидных желез осуществляется ветвями верхних Рё нижних щитовидных артерий, Р° также пищеводными Рё трахеальными ветвями. Венозная РєСЂРѕРІСЊ оттекает РїРѕ одноименным венам. Р

Источник

Организм человека — сложная саморегулируемая система, каждая функция в которой только на первый взгляд может показаться автономной. На самом деле любой процесс, протекающий на клеточном уровне, чётко регулируется, обеспечивая поддержание внутреннего гомеостаза и оптимального баланса. Одним из таких регуляторных механизмов является гормональный статус, который обеспечивается эндокринной системой — комплексом клеток, тканей и органов, отвечающих за передачу «информации» посредством изменения уровня гормонов. Как устроена эта система? Каким образом она выполняет возложенные на неё функции? И чем регулируется эндокринная активность? Попробуем разобраться!

Эндокринная система человека: кратко о главном

Эндокринная система представляет собой сложную многокомпонентную структуру, включающую отдельные органы, а также клетки и группы клеток, которые способны синтезировать гормоны, регулируя тем самым деятельность других внутренних органов. Железы, отвечающие за внутреннюю секрецию, не имеют выводных протоков. Они окружены многочисленными нервными волокнами и кровеносными капиллярами, благодаря которым осуществляется перенос синтезируемых гормонов. Выделяясь, эти вещества проникают в кровь, межклеточное пространство и прилегающие ткани, воздействуя на функциональность организма.

Такая особенность является ключевой при классификации желёз. Органы, осуществляющие внешнюю секрецию, имеют выводные протоки на поверхности и внутри тела, а смешанная секреция подразумевает распространение гормонов и тем, и другим способом. Таким образом осуществляется адаптация к постоянно изменяющимся внешним условиям и поддержание относительного постоянства внутренней среды организма человека.

Эндокринная система: строение и функции

Функциональность эндокринной системы чётко разделена между органами, которые не являются взаимозаменяемыми. Каждый из них синтезирует собственный гормон или несколько, выполняя строго очерченные действия. Исходя из этого, всю эндокринную систему проще рассматривать, классифицируя по группам:

- Гландулярная — группа представлена сформированными железами, которые вырабатывают стероидные, щитовидные и некоторые пептидные гормоны.

- Диффузная — особенностью этой группы является распространение отдельных эндокринных клеток по всему организму. Они синтезируют агландулярные гормоны (пептиды).

Если гландулярные органы имеют чёткую локализацию и структуру, то диффузные клетки рассеяны практически по всем тканям и органам. Это значит, что эндокринная система охватывает весь организм целиком, точно и досконально регулируя его функции путём изменения уровня гормонов.

Функции эндокринной системы человека

Функциональность эндокринной системы во многом определена свойствами гормонов, которые она вырабатывает. Так, от нормальной деятельности желёз напрямую зависит:

- адаптация органов и систем к постоянно изменяющимся условиям внешней среды;

- химическая регуляция функций органов посредством координации их активности;

- сохранение гомеостаза;

- взаимодействие с нервной и иммунной системами в вопросах, касающихся роста и развития человека, его гендерной дифференциации и способностях к репродукции;

- регуляция энергообмена, начиная с образования энергоресурсов из имеющихся килокалорий и заканчивая формированием энергетических резервов организма;

- корректировка эмоциональной и психической сферы (совместно с нервной системой).

Органы эндокринной системы человека

Как было сказано выше, эндокринная система человека представлена как отдельными органами, так и клетками и группами клеток, локализованными по всему организму. К полноценным обособленным железам относятся:

- гипоталамо-гипофизарный комплекс,

- щитовидная и паращитовидная железы,

- надпочечники,

- эпифиз,

- поджелудочная железа,

- половые гонады (яичники и семенники),

- тимус.

Кроме того, эндокринные клетки можно встретить в центральной нервной системе, сердце, почках, лёгких, предстательной железе и десятках других органов, которые вместе образуют диффузный отдел.

Гландулярная эндокринная система

Гландулярные железы внутренней секреции образованы комплексом эндокринных клеток, способных продуцировать гормоны, регулируя тем самым деятельность организма человека. Каждая из них синтезирует собственные гормоны или группу гормонов, от состава которых зависит выполняемая функция. Рассмотрим более подробно каждую их эндокринных желёз.

Гипоталамо-гипофизарная система

Гипоталамус и гипофиз в анатомии обычно рассматривают совместно, поскольку обе эти железы выполняют совместную деятельность, регулируя жизненно важные процессы. Несмотря на крайне маленький размер гипофиза, который обычно весит не более 1 грамма, он является важнейшим координирующим центром для всего организма человека. Именно здесь вырабатываются гормоны, от концентрации которых зависит деятельность практически всех остальных желёз.

Анатомически гипофиз состоит из трёх микроскопических долей: аденогипофиза, расположенного спереди, нейрогипофиза, локализованного сзади, и срединной доли, которая, в отличие от двух других, практически не развита. Наиболее значимую роль играет аденогипофиз, синтезирующий 6 ключевых доминирующих гормонов:

- тиреотропин — влияет на деятельность щитовидки,

- адренокортикотропный гормон — отвечает за функциональность надпочечников,

- 4 гонадотропных гормона — регулируют фертильность и половую функцию.

Кроме того, передняя доля гипофиза вырабатывает соматотропин — гормон роста, от концентрации которого напрямую зависит гармоничное развитие костной системы, хрящевой и мышечной ткани, а значит, и пропорциональность тела. Переизбыток соматотропина, вызванный излишней активностью гипофиза, может приводить к возникновению акромегалии — патологическому росту конечностей и лицевых структур.

Задняя доля гипофиза не вырабатывает гормонов самостоятельно. Её функция заключается в воздействии на эпифиз и его гормональную активность. От того, насколько развита задняя доля, напрямую зависит гидробаланс в клетках и сократительная возможность гладкомышечных тканей.

В свою очередь, гипофиз является незаменимым союзником гипоталамуса, осуществляя связь между мозгом, нервной системой и кровеносными сосудами. Подобная функциональность объясняется активностью нейросекреторных клеток, которые синтезируют специальные химические вещества.

Щитовидная железа

Щитовидная железа, или щитовидка, расположена спереди от трахеи (справа и слева) и представлена двумя долями и небольшим перешейком на уровне 24-го хрящевого кольца дыхательного горла. В норме железа имеет совсем небольшие размеры и вес не более 20-30 граммов, однако при наличии эндокринных заболеваний может увеличиваться в 2 и более раз — всё зависит от степени и особенностей патологии.

Щитовидка довольно чувствительна к механическому воздействию, поэтому нуждается в дополнительной защите. Спереди её окружают крепкие мышечные волокна, сзади — трахея и гортань, к которым она прикреплена фасциальной сумкой. Тело железы состоит из соединительной ткани и многочисленных округлых пузырьков, заполненных коллоидным веществом, богатым белком и соединениями йода. Это вещество также включает важнейшие щитовидные гормоны — трийодтиронин и тироксин. От их концентрации напрямую зависит интенсивность и скорость метаболизма, восприимчивость к сахарам и глюкозе, степень расщепления липидов и, как следствие, наличие жировых отложений и излишней массы тела.

Ещё одним щитовидным гормоном является кальцитонин, который нормализует уровень кальция и фосфатов в клетках. Действие этого вещества антагонистично гормону паращитовидки — паратиреоидину, который, в свою очередь, усиливает приток кальция из костной системы в кровь.

Паращитовидная железа

Комплекс из 4 небольших желёзок, расположенных позади щитовидки, образует паращитовидную железу. Этот эндокринный орган отвечает за кальциевый статус организма, который необходим для полноценного развития организма, функционирования двигательной и нервной систем. Регуляция уровня кальция в крови достигается за счёт гиперчувствительных к нему клеток паращитовидки. Как только кальциевый статус снижается, выходя за пределы допустимого уровня, железа начинает продуцировать паратгормон, который запускает высвобождение молекул минерала из костных клеток, восполняя дефицит.

Надпочечники

Каждая из почек имеет своеобразную «шапочку» треугольной формы — надпочечник, состоящий из коркового слоя и небольшого количества (около 10 % от общей массы) мозгового вещества. Кора каждого надпочечника вырабатывает следующие стероидные вещества:

- минералокортикоиды (альдостерон и т. д.), которые регулируют клеточный ионный обмен для обеспечения электролитического баланса;

- гликокортикоиды (кортизол и т. д.), которые отвечают за образование углеводов и расщепление белков.

Кроме того, корковое вещество частично синтезирует андрогены — мужские половые гормоны, в разной концентрации присутствующие в организмах обоих полов. Впрочем, эта функция надпочечников является скорее второстепенной и не играет ключевой роли, поскольку основная часть половых гормонов вырабатывается другими железами.

На мозговое вещество надпочечников возложена абсолютно иная функция. Оно оптимизирует работу симпатической нервной системы, вырабатывая определённый уровень адреналина в ответ на внешние и внутренние раздражители. Это вещество часто называют гормоном стресса. Под его воздействием у человека учащается пульс, сужаются кровеносные сосуды, расширяются зрачки и сокращается мускулатура. В отличие от коры, деятельность которой регулируется центральной нервной системой, мозговое вещество надпочечников активизируется под воздействием периферических нервных узлов.

Эпифиз

Изучение эпифизарной области эндокринной системы ведётся учёными-анатомами по сей день, поскольку до сих пор не определён полный спектр функций, которые может выполнять эта железа. Известно лишь, что в эпифизе синтезируются мелатонин и норадреналин. Первый регулирует очерёдность фаз сна, опосредованно влияя на режим бодрствования и отдыха организма, физиологические ресурсы и возможности восстановления энергетических резервов. А второй затрагивает деятельность нервной и кровеносной систем.

Поджелудочная железа

В верхнем отделе брюшной полости располагается ещё одна эндокринная железа — поджелудочная. Эта железа представляет собой продолговатый орган, расположенный между селезёнкой и двенадцатиперстным отделом кишечника, длиной в среднем от 12 до 30 сантиметров в зависимости от возраста и индивидуальных особенностей человека. В отличие от большинства эндокринных органов, поджелудочная железа вырабатывает не только гормоны. Здесь также синтезируется поджелудочный сок, необходимый для расщепления пищи и нормального метаболизма. Благодаря этому поджелудочная железа относится к смешанной группе, которая выделяет синтезируемые вещества и в кровь, и в пищеварительный тракт.

Круглые клетки эпителия (островки Лангенгарса), локализованные в поджелудочной, обеспечивают организм двумя пептидными гормонами — глюкагоном и инсулином. Эти вещества выполняют антагонистические функции: попадая в кровь, инсулин снижает уровень содержащейся в ней глюкозы, а глюкагон, наоборот, повышает его.

Половые железы

Гонады, или половые эндокринные железы, у женщин представлены яичниками, а у мужчин, соответственно, яичками, которые вырабатывают большую часть половых гормонов. В детском возрасте функция гонад незначительна, поскольку в организмах малышей уровни половых гормонов не столь велики. Однако уже к подростковому возрасту картина кардинально меняется: уровень андрогенов и эстрогенов повышается в несколько раз, благодаря чему формируются вторичные половые признаки. По мере взросления гормональный статус постепенно выравнивается, определяя репродуктивные функции человека.

Тимус

Эта эндокринная железа играет определённую роль лишь до момента полового созревания ребёнка, после чего постепенно снижает уровень функциональности, уступая место более развитым и дифференцированным органам. Функцией тимуса является синтез тимопоэтинов — растворимых гормонов, от которых зависит качество и активность иммунных клеток, их рост и адекватная реакция на патогенные процессы. Однако с возрастом ткани тимуса заменяют соединительные волокна, а сама железа понемногу редуцируется.

Диффузная эндокринная система

Диффузный отдел эндокринной системы человека неравномерно рассеян по всему организму. Выявлено огромное количество гормонов, продуцируемых железистыми клетками органов. Однако наибольшее значение в физиологии играют следующие из них:

- эндокринные клетки печени, в которых вырабатывается инсулиноподобный фактор роста и соматомедин, ускоряющий синтез белка и способствующий набору мышечной массы;

- почечный отдел, производящий эритропоэтин для нормальной выработки красных кровяных телец;

- желудочные клетки — здесь вырабатывается гастрин, необходимый для нормального пищеварения;

- железы кишечника, где формируется вазоактивный интерстинальный пептид;

- эндокринные клетки селезёнки, отвечающие за производство спленинов — гормонов, необходимых для регуляции иммунного ответа.

Этот список можно продолжать очень долго. Только в ЖКТ благодаря эндокринным клеткам вырабатывается более трёх десятков различных гормонов. Поэтому, несмотря на отсутствие чёткой локализации, роль диффузной системы в организме крайне велика. Именно от неё зависит, насколько качественным и стойким будет гомеостаз организма в ответ на раздражители.

Как работает эндокринная система человека

Гормональный баланс является основой постоянства внутренней среды организма человека, его нормальной функциональности и жизнедеятельности, и работа эндокринной системы играет в этом ключевую роль. Такую саморегуляцию можно рассматривать как цепочку взаимосвязанных механизмов, при которой уровень одного вещества вызывает изменения концентрации другого и наоборот. Например, повышенный уровень глюкозы в крови провоцирует активацию поджелудочной железы, которая в ответ вырабатывает большее количество инсулина, нивелируя имеющийся переизбыток.

Нервная регуляция работы эндокринных желёз осуществляется также за счёт деятельности гипоталамуса. Во-первых, этот орган синтезирует гормоны, которые способны оказывать непосредственное влияние на другие железы внутренней секреции — щитовидку, надпочечники, половые железы и т. д. А во-вторых, окружающие железу нервные волокна бурно реагируют на изменения тонуса прилегающих кровеносных сосудов, благодаря чему эндокринная активность может повышаться или понижаться.

Современная фармакология научилась синтезировать десятки гормоноподобных веществ, которые способны возместить недостаток того или иного гормона в организме, скорректировав определённые функции. И всё же, несмотря на высокую эффективность гормонотерапии, она не лишена высокого риска побочных эффектов, привыкания и других неприятных симптомов. Поэтому основная задача эндокринологии заключается не в подборе оптимального медпрепарата, а в поддержании здоровья и нормальной функциональности самих желёз, ведь ни одно синтетическое вещество не способно на 100 % воссоздать естественный процесс гормональной регуляции организма человека.

Источник