Ушибы поджелудочной железы лечение

Лечение травм поджелудочной железы. Тактика

Комитет AAST по градации повреждений органов выпустил руководство по лечению и категоризации травм поджелудочной железы. Оно разработано на основе ряда опубликованных систем классификации, которые были предложены для описания этих повреждений. Это руководство подчеркивает, что главными факторами, определяющими осложнения и смертность при травме поджелудочной железы, являются структурная целостность главного панкреатического протока и расположение места повреждения относительно брыжеечных сосудов.

Шкала органных повреждений для поджелудочной железы:

I степень травмы: Гематома – небольшой ушиб без повреждения протоков

Разрыв – поверхностный разрыв без повреждения протоков

II степень травмы: Значительный ушиб без травмы протоков и потери ткани

Значительный разрыв без травмы протоков и потери ткани

III степень травмы: Полный дистальный разрыв или повреждение паренхимы и протоков

IV степень травмы: Полный проксимальный (справа от верхней брыжеечной вены) разрыв transection или повреждение паренхимы

V степень травмы: Массивный разрыв головки поджелудочной железы

Лечение I и II степеней травм поджелудочной железы

Подавляющее большинство повреждений и ушибов паренхимы при интактном протоке лечится путем хирургического гемостаза и дренирования. Разрывы капсулы, которые не кровоточат, не ушиваются и могут быть просто дренированы закрытой системой с аспирацией.109 Бессмысленные попытки ушить разрывы без признаков разрыва протока (III степень) или утраты ткани могут привести к образованию в дальнейшем псевдокисты, тогда как подавляющее большинство отграниченных незначительных панкреатических свищей самоограничивается и может быть легко излечено мягкими активными дренажами (Jackson Pratt).

Мы широко используем катетерные дренажи, так как многие из небольших повреждений потребуют дренирования в течение нескольких дней. Если концентрация амилазы в отделяемом ниже, чем в сыворотке крови, то дренажи обычно удаляют через несколько дней. Если уровень амилазы поднимается, мы продолжаем дренирование, пока не исчезнут признаки истечения панкреатического сока.

Так как даже при небольших травмах поджелудочной железы часто бывает длительная динамическая кишечная непроходимость, то в таких случаях мы часто применяем доступ к дистальной тонкой кишке в виде пункционной катетерной еюностомии. Учитывая, что состав большинства стандартных средств для энтерального питания увеличивает объем панкреатического секрета и концентрацию амилазы, элементные диеты с низким содержанием жира и более высоким рН (4,5) меньше стимулируют поджелудочную железу и особенно хорошо подходят для введения через катетерную еюностому.

Лечение III степени травмы поджелудочной железы

Повреждения панкреатического протока (III—IV степень) всегда требуют лечения для предотвращения панкреатического асцита или свища с обильным отделяемым. Большинство повреждений протоков можно обнаружить либо при предоперационном обследовании стабильного пациента, либо операционной ревизии, как было описано выше. Анатомическая граница между головкой и телом поджелудочной железы располагается около места, где верхние брыжеечные сосуды проходят под шейкой железы.

Эта анатомическая граница разделяет панкреатическую ткань приблизительно пополам и служит анатомическим маркером правой и левой части железы. Тактика лечения основывается на анатомическом расположении травмы паренхимы и протока (проксимально или дистально). Повреждения протока у шейки или дистальнее нее часто происходят в результате закрытой травмы и окончательно устраняются путем дистальной резекции железы. У подавляющего большинства пациентов дистальная резекция не связана с сомнениями по поводу дальнейшей экзокринной и эндокринной функции поджелудочной железы.

Если в этой ситуации есть соображения относительно проксимального повреждения протока (IV степень), то можно выполнить панкреатографию через конец пересеченного протока. По нашему опыту, такие ситуации встречаются редко. Поджелудочная железа пересекается в месте повреждения протока и проксимальная культя закрывается, часто с помощью сшивающего устройства. Мы предпочитаем использовать тип ТА со скобками 4,8 мм, чтобы избежать избыточного раздавливания железы. В качестве альтернативы паренхиму можно ушить полнослойными матрацными швами из нерассасывающегося материала, используя технику без раздавливания.

У молодых пациентов с травмой панкреатический проток маленький, но его обычно можно обнаружить с помощью петель. После обнаружения его нужно отдельно перевязать во время пересечения железы. Хотя некоторые авторы предлагают при более проксимальных резекциях отведение секрета через панкреатикоеюностомию на петле по Ру, мы не считаем, что это оправдано. У гемо-динамически стабильного пациента дистальную резекцию часто можно выполнить без спленэктомии. При первичной лапаротомии практически у всех пациентов с повреждениями III степени и более нужно предпринять все попытки для создания доступа к тонкой кишке для энтерального питания, чтобы избежать использования парентерального питания с неизбежными рисками и осложнениями.

Лечение IV степени травмы поджелудочной железы

Повреждения справа от сосудов и повреждения головки поджелудочной железы являются наиболее сложными из травм железы. Обдумывая расширенную дистальную резекцию поджелудочной железы, нужно тщательно оценить оставшуюся ткань железы с учетом дальнейшей функции.116 Перед этим проводится детальная оценка состояние панкреатического протока и общего желчного протока. Возможности интраоперационной оценки включают дуоденотомию и панкреатографию, хотя в большинстве случаев адекватно определить непрерывность протока можно при ревизии и местном осмотре. Если состояние протока не определяется, мы предпочитаем широкое наружное дренирование и послеоперационную ЭРХПГ оценку протока при возможности со стентированием.

Резекция более 85% поджелудочной железы может быть связана с существенным риском панкреатической недостаточности. Иногда проксимальные повреждения протока (справа от сосудов) можно устранить путем расширенной дистальной резекции железы, но только когда ампула интактна и останется не менее 20% ткани железы. В редких случаях, когда резекция приведет к оставлению менее 20% интактной ткани поджелудочной железы, ее следует пересечь, проксимальный сегмент закрыть, а дистальный дренировать в панкреатикоеюностомию с кишкой по Ру. При обзоре четырех самых больших недавних публикаций о травме поджелудочной железы, начиная с 1990 г., такая операция была применена всего у двух (0,5%) из 399 пациентов.

Современные тенденции подчеркивают эффективность изолированного активного закрытого дренирования даже при обширных проксимальных травмах железы. Однако эффективность этой техники при тяжелых повреждениях протока еще нужно доказать.

Сочетанные повреждения поджелудочной железы и двенадцатиперстной кишки. Сочетанные повреждения поджелудочной железы и двенадцатиперстной кишки достаточно часты, учитывая их близкое расположение. Такие повреждения чаще бывают при проникающей травме. Наличие повреждения обоих органов значительно увеличивает частоту осложнений и смертельных исходов, которые при со-четанных травмах превышают 30%, в два раза больше, чем при изолированных травмах. Поэтому сочетанные повреждения требуют особого внимания. Простые повреждения двенадцатиперстной кишки с ограниченной утратой ткани, в сочетании с панкреатической травмой при интактном протоке можно лечить путем первичного шва кишки и дренирования.

В этой ситуации повышен риск несостоятельности швов двенадцатиперстной кишки, и мы широко применяем в качестве дополнения выключение привратника. Соображения о защите линии швов при этом особенно оправданы, когда сомнительна целостность панкреатического протока.

Лечение V степени травмы поджелудочной железы

Недавний опыт применения техник поэтапного ограничения последствий травмы показывает, что при разрушительных травмах головки поджелудочной железы панкреатодуоденальная резекция, хотя и редко обоснована, но может быть выполнена с результатами, похожими на таковые при онкологических операциях. Другие показания к этой операции включают подтвержденное пересечение внутрипанкреатической части желчного протока и проксимального главного панкреатического протока, или отрыв фатеровой ампулы от двенадцатиперстной кишки с полным разрушением второй части кишки. Диагностика требует холангиографии, обычно через желчный пузырь, для подтверждения наличия или отсутствия сообщения между желчным протоком и двенадцатиперстной кишкой. В некоторых случаях оценку ампулы и общего желчного протока можно выполнить через место повреждения. Недавние опубликованные работы по травме поджелудочной железы показывают, что частота панкреатодуоденальных резекций после травмы составляет 3%.

У некоторых пациентов поздние осложнения в виде рецидивирующего сепсиса или не закрывающегося свища могут потребовать экстирпации.

Таким образом, при обширной травме поджелудочной железы и двенадцатиперстной кишки необходим индивидуальный подход. Такие травмы почти всегда имеют место на фоне сочетанных повреждений сосудов или других органов, поэтому активную обработку и реконструкцию у нестабильных пациентов с коагулопатией следует отложить. В некоторых случаях невосстановимое на первый взгляд повреждение выглядит более перспективно при повторном осмотре на следующий день.

Неоперативное лечение травм поджелудочной железы

С ростом неоперативных подходов в педиатрии развернулись дискуссии относительно лечения закрытых травм поджелудочной железы. В нескольких работах сообщалось об успешном неоперативном лечении, которое включало полный покой кишечника, парентеральное питание и последовательная КТ с наблюдением. Успех этого подхода безусловно определяется редкостью серьезных повреждений протока у детей, например, в одной серии частота была 0,12%. Хотя большинство успешно вылеченных случаев относилось к I и II степени, другие авторы сообщили об удовлетворительном лечении разрыва протока с помощью ЭРХПГ и стентирования, включая отдельные случаи во взрослой популяции. При осложнениях, таких как панкреонекроз и образование псевдокист, выполнялось чрескожное дренирование, а лапаротомия была оставлена для отдельных случаев.

Мы считаем, что в большинстве случаев риск пропущенного повреждения и связанных с ним осложнений не позволяет проводить неоперативное лечение. Наш подход заключается в ведении таких пациентов как взрослых, с особым вниманием к возможности сохранения селезенки, если выполняется дистальная резекция поджелудочной железы.

– Также рекомендуем “Кровотечение при травме поджелудочной железы и двенадцатиперстной кишки. Тактика”

Оглавление темы “Травма кишечника, поджелудочной железы”:

- Кровотечение, кишечные свищи после лечения травмы желудка, кишечника

- Кишечная непроходимость после операции на кишечнике. Профилактика спаечной болезни

- Синдром короткой кишки после операции на кишечнике. Стадии

- История лечения травм двенадцатиперстной кишки, поджелудочной железы. Этапы

- Эпидемиология травм двенадцатиперстной кишки, поджелудочной железы. Исходы

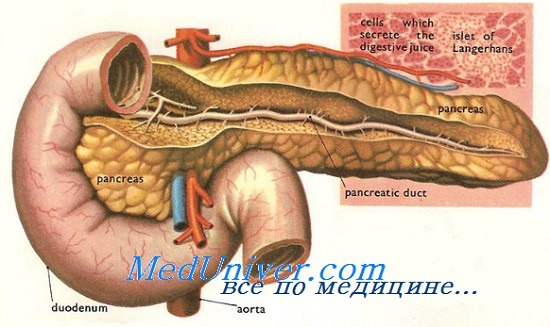

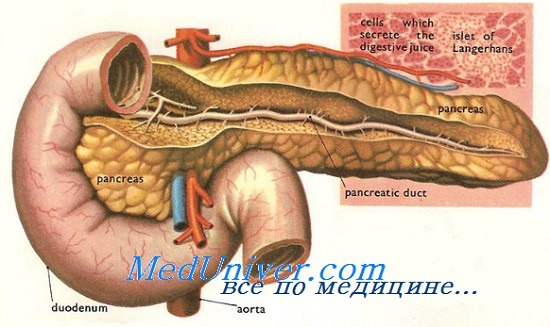

- Анатомия, физиология двенадцатиперстной кишки, поджелудочной железы. Топография

- Диагностика травм двенадцатиперстной кишки, поджелудочной железы. Методы исследования

- Лечение травм двенадцатиперстной кишки. Тактика

- Лечение травм поджелудочной железы. Тактика

- Кровотечение при травме поджелудочной железы и двенадцатиперстной кишки. Тактика

Источник

Разрыв и ушиб поджелудочной железы: симптомы, лечение

Ушиб и тем более разрыв поджелудочной железы относятся к достаточно редким явлениям. Это объясняется строением органа и его расположением. Так как поджелудочная локализуется в забрюшинном пространстве, она реже подвержена травмам. По статистике, в 80% случаев повреждения железы, это происходит из-за проникающего ранения или полученного огнестрельным путем. О том, что именно является причиной разрыва органа, каковы последствия, как это можно диагностировать и, главное, лечить, вы узнаете в нашей статье .

Разрыв поджелудочной железы: причины

Р азличают следующие причины ушибов и разрывов поджелудочной:

- Огнестрельное ранение.

- Ножевое ранение.

- Тупой удар в область живота или поясницы.

- Сдавливание органа в следствие аварии или иного несчастного случая.

- Травмы, произошедшие в ходе операционного вмешательства.

Все травмы железы условно можно классифицировать также на:

Риск заполучить повреждение железы при хирургическом вмешательстве присутствует при взятии биопсии железы, резекции желудка, операциях в связи с раком поджелудочной, а также случайных поражениях в ходе других операций.

Под открытыми подразумевают огнестрельные и колото-резанные раны. Под закрытыми – кровоизлияния и ушибы, которые делятся на:

- Полный разрыв органа.

- Неполный разрыв железы или разрыв брюшины.

- Ушиб поджелудочной без разрыва покрывающей ее брюшины.

Что еще отличает виды травм, так это место поражения. Для открытых характерно повреждение тела поджелудочной, а для закрытых – головки и хвоста, соответственно. Селезеночные сосуды, как правило, страдают при ножевых и пулевых ранениях. Удивительно, но даже если произойдет поперечный разрыв железы, так называемые магистральные стволы останутся непоколебимы.

Разрыв поджелудочной железы: последствия

Вот что случается при травмировании органа: сотрясения железы, гематомы на поджелудочной, ушибы, разрывы и порезы. Образуются подкапсулярные гематомы, в забрюшинную клетчатку происходит истечение крови. Участок, лежащий на позвоночнике, подвергается сквозному или подкапсулярному разрыву паренхимы. Главный панкреатический проток может остаться не задетым или же подвергнуться поверхностному или глубокому разрыву, например, с разделением органа на части.

- Тромбоз селезеночной, воротной и брыжеечной вен.

- Отечность паренхимы.

- Стаз и тромбоз артерий.

- Развитие некроза.

- Истечение крови в ткани.

- Пропитывание тканей забрюшины кровью.

- Скопление крови в сальниковой сумке.

- Утечка панкреатического сока в ткани.

- Острое воспаление.

- Болевой шок.

Спустя пару-тройку часов с момента происшествия может проявиться так называемый жировой некроз на дупликатуреи жировой складке брюшины. Посредством распространения инфекции начинается перитонит и панкреонекроз.

Разрыв поджелудочной железы: симптомы

Главный симптом- непрекращающаяся боль, отдающая под лопатку слева и спину. Лежа на спине, вы только усугубите болевые ощущения, а вот облегчить их поможет поза на левом боку. При развивающемся перитоните немного боль затихает или проходит на неопределенный срок.

- Бледность кожных покровов и слизистых.

- Ослабленный учащенный пульс.

- Заниженное артериальное давление.

- Быстро сохнущий язык, покрывающийся налетом желтого цвета.

- Напряженный твердый живот.

- Метеоризм.

- Неполный кишечный паралич.

- Нарушенная перистальтика.

- Пронизывающая боль.

- Проблемы с процессом дефекации, задержка мочи, запоры.

- Икота, тошнота, рвотные позывы, изжога.

Как диагностируется разрыв железы?

При ушибе или разрыве органа на вторые-третьи сутки, если не была проведена операция, может наступить даже летальный исход. В случаях, когда пациент получил травму живота вкупе с мозгом или же пребывал в алкогольном опьянении, диагностика затруднена, а симптоматика может быть не столь характерной.

На фоне разрыва поджелудочной может развиться острый воспалительный процесс в железе, который станет спусковым механизмом к ухудшению самочувствия. Если до этого боли практически не ощущались, а состояние расценивалось как удовлетворительное, с течением времени болезненность усиливается и проявляется все большее число симптомов.

Лабораторные исследования также помогают выявить патологии в поджелудочной:

- Повышение активности амилазы в моче наблюдается в 4-х случаях из 10.

- При развитии острого совпадения в железе уровень амилазы фиксируется с большой частотой.

- Повышенное содержание сахара в сыворотке крови.

- Повышение числа лейкоцитов в крови.

- Увеличенная скорость оседания эритроцитов.

- Упадок гемоглобина.

Отклонение в большую сторону от нормы показателя аминотрансферазы – верный признак развития некротического воспаления поджелудочной, говорящего о некрозе ткани паренхимы.

Некоторым пациентом приходится прибегнуть к пункции брюшины, с целью обнаружения в ней крови. Распространены перитонеоскопическое и ангиографическое сканирование органа.

В области эпигастрия при повреждении железы ближе к третьим суткам может появиться инфильтрат, гематома или другой вид образования в виде опухоли.

Как лечат железу при разрыве

Лечение представляет собой в большинстве случаев операционное вмешательство. Экстренная лапаротомия призвана предотвратить потерю крови и образование кист, ее принято совмещать с манипуляциями, направленными на противошоковое восстановление.

Если диагностирована небольшое кровоизлияние или ушиб, обходятся обкалыванием посредством новокаина. Производят дренаж сальниковой трубки или накладывают несколько швов на капсулу железы.

При обнаружении глубоких разрывов в обязательном порядке сшивают края. Важно, что это микрохирургическая манипуляция, провести которую способны далеко не все врачи. Имеет значение и оборудование. Поэтому целесообразно будет искать больницу с современным оснащением.

В случае, когда разрывы множественные или же был оторван хвост органа, без резекции поджелудочной и селезенки не обойтись. Резекция с удалением поврежденного фрагмента железы показана, если произошел разрыв диетального элемента и хвоста.

Последствия травмирования поджелудочной железы: как не допустить фатальных осложнений

Такие тяжелые повреждения как разрыв поджелудочной железы (ПЖ) встречаются крайне редко. Несмотря на то, что в структуре всех абдоминальных травм именно на долю повреждений поджелудочной приходится не более 5%, процент осложнений и летальности от них достаточно высокий. Особенностью данной патологии является частое возникновение трудностей в диагностике и проводимом лечении.

Виды травм поджелудочной

В первую очередь повреждения капсулы или паренхимы железы подразделяются на изолированные (когда имеются патологические изменения только в поджелудочной) и сочетанные (в случае травмирования рядом расположенных органов – двенадцатиперстной или тонкой кишки, желудка, желчного пузыря, большого сальника и т.п.).

Также травмы со стороны поджелудочной делятся в зависимости от степени тяжести:

- Незначительный (легкий) ушиб без повреждения протока и развития массивного кровоизлияния в ткань органа.

- Тяжелый ушиб паренхимы либо рваная рана с сохранением целостности Вирсунгова протока.

- Поверхностный разрыв капсулы, окружающей орган, и паренхимы железы.

- Глубокое повреждение поджелудочной железы с сохранением анатомической целости главного протока.

- Массивное разрушение (разрыв) хвоста, головки или тела органа с повреждением Вирсунгова протока.

Кроме бытовых ранений случаются повреждения паренхимы железы в ходе оперативных вмешательств, во время взятия биопсийнного материала.

Клинические проявления

Чаще всего разрыв или ушиб поджелудочной железы происходит при сильном сдавлении брюшной стенки, падении с достаточной высоты, в результате прямого удара в область верхней трети живота.

Резкий удар в подложечную область живота или падение вызывает сильное смещение наиболее подвижных структур и органов брюшной полости, при этом поджелудочная остается зафиксированной к позвоночному столбу, продавливаясь к нему и одновременно повреждаясь. Травмы закрытого типа чаще всего приводят к нарушению анатомической целостности головки органа, реже – хвоста; при открытых в основном повреждается тело.

Наиболее типичный механизм травмы у детей

В случае легкого ушиба больной будет жаловаться на:

- сильные боли в верхнем сегменте живота острого характера, которые могут иррадиировать под лопатку либо в поясничную область;

- ухудшение общего самочувствия;

- тошноту.

Для тяжелого ушиба, поверхностного разрыва органа характерна двухфазная клиническая картина:

- слабость, побледнение кожных покровов, снижение системного давления;

- сильнейшие опоясывающие боли в животе, возможна рвота;

- временное стихание жалоб и симптомов (период мнимого благополучия);

- усиление клиники – развитие повторной волны болей, тошноты, рвоты за счет развития перитонита или травматическогопанкреатита.

При массивном разрыве органа с разрушением стенок протока и развитием кровотечения наблюдаются следующие симптомы:

- острые боли с локализацией в собственно эпигастральной области, которые могут проводиться на спину и приводить к потере сознания;

- бледность кожных покровов, учащение сердцебиения и падение артериального давления;

- многократная рвота, изредка по типу кофейной гущи вследствие развития внутреннего кровотечения;

- гипертермия и нарастание интоксикационного синдрома за счет массивного выхода протеолитических ферментов в кровоток;

- напряжение мышц живота и их болезненность при пальпации;

- изменение биохимического состава крови.

Во время разрыва паренхимы железы может лопнуть и Вирсунгов проток, что сопровождается сильной интоксикацией и аутолизом, распространяющимся на соседние ткани и органы.

Диагностика

Диагноз подтверждается совокупностью данных:

- Характерным анамнезом (упоминание о падении или получении удара в живот, например).

- Типичной клинической картиной.

- Изменениями в биохимическом исследовании крови.

- Результатами ультразвукового обследования или компьютерной томографии.

При открытой травме живота экстренно выполняется лапаротомия, а диагностика основывается на интраоперационной ревизии брюшной полости.

Возможные последствия

Причины развития осложнений патологии достаточно закономерны в своем развитии. Кровоизлияния, ушибы, разрывы капсулы и паренхимы могут сопровождаться образованием подкапсульной или внутриорганной гематомы, а также развитием сильного внутреннего кровотечения в полость брюшины и забрюшинную клетчатку.

Разрушение ткани железы всегда сопровождается нарушением целостности мелких сосудов и панкреатических ходов. Следовательно, ферменты поступают в окружающие ткани и структуры, вызывая их отек, формирование тромбозов, некрозов. Впоследствии присоединяется посттравматическое воспаление паренхимы, которое может закончиться расплавлением ткани поджелудочной и образованием гнойных секвестров, абсцессов в забрюшинном пространстве.

Панкреонекроз как одно из осложнений повреждений ПЖ

Частые последствия разрыва поджелудочной железы:

- панкреонекроз;

- панкреатит;

- внутреннее (скрытое) кровотечение и геморрагический шок;

- тромбоз воротной, верхней брыжеечной, селезеночной вены;

- абсцессы и секвестры.

Клинический опыт и различные исследования доказали, что панкреатит после травмы железы развивается в любом случае независимо от степени тяжести полученной патологии.

Травматический панкреатит имеет все аналогичные стадии и фазы, которые характерны для обычного острого деструктивного воспаления поджелудочной. Особенность заключается лишь в том, что должная фаза токсемии обычна завуалирована сопутствующими проявлениями травмы, а период деструкции наступает гораздо раньше и характеризуется более яркой клинической картиной.

Лечение

Лечение проводится комплексное, с использованием оперативного доступа и методов консервативной терапии.

При подозрении на поверхностные небольшие разрывы допускается операция лапароскопически методом. В случае большого повреждения, массивного кровотечения доступ только срединный. В ходе операции возможно ушивание поврежденной ткани, иссечение части органа или гематомы, лигирование сосудов, санация брюшной полости и введение при необходимости резиновых дренажей.

Ход операции по сшиванию

Консервативная терапия направлена на остановку кровотечения (проведение инфузионной терапии эритроцитарной массой, криоплазмой, внутривенное введение дицинона, аминокапроновой кислоты) и купирование панкреатической токсемии (путем введения ингибиторов протеолиза).

Таким образом, травматическое повреждение поджелудочной железы носит серьезный характер и в большом проценте случаев приводит к развитию осложнений и даже летального исхода.

Последствия травмирования поджелудочной железы: как не допустить фатальных осложнений

Такие тяжелые повреждения как разрыв поджелудочной железы (ПЖ) встречаются крайне редко. Несмотря на то, что в структуре всех абдоминальных травм именно на долю повреждений поджелудочной приходится не более 5%, процент осложнений и летальности от них достаточно высокий. Особенностью данной патологии является частое возникновение трудностей в диагностике и проводимом лечении.

Виды травм поджелудочной

В первую очередь повреждения капсулы или паренхимы железы подразделяются на изолированные (когда имеются патологические изменения только в поджелудочной) и сочетанные (в случае травмирования рядом расположенных органов – двенадцатиперстной или тонкой кишки, желудка, желчного пузыря, большого сальника и т.п.).

Также травмы со стороны поджелудочной делятся в зависимости от степени тяжести:

- Незначительный (легкий) ушиб без повреждения протока и развития массивного кровоизлияния в ткань органа.

- Тяжелый ушиб паренхимы либо рваная рана с сохранением целостности Вирсунгова протока.

- Поверхностный разрыв капсулы, окружающей орган, и паренхимы железы.

- Глубокое повреждение поджелудочной железы с сохранением анатомической целости главного протока.

- Массивное разрушение (разрыв) хвоста, головки или тела органа с повреждением Вирсунгова протока.

Кроме бытовых ранений случаются повреждения паренхимы железы в ходе оперативных вмешательств, во время взятия биопсийнного материала.

Клинические проявления

Чаще всего разрыв или ушиб поджелудочной железы происходит при сильном сдавлении брюшной стенки, падении с достаточной высоты, в результате прямого удара в область верхней трети живота.

Резкий удар в подложечную область живота или падение вызывает сильное смещение наиболее подвижных структур и органов брюшной полости, при этом поджелудочная остается зафиксированной к позвоночному столбу, продавливаясь к нему и одновременно повреждаясь. Травмы закрытого типа чаще всего приводят к нарушению анатомической целостности головки органа, реже – хвоста; при открытых в основном повреждается тело.

Наиболее типичный механизм травмы у детей

В случае легкого ушиба больной будет жаловаться на:

- сильные боли в верхнем сегменте живота острого характера, которые могут иррадиировать под лопатку либо в поясничную область;

- ухудшение общего самочувствия;

- тошноту.

Для тяжелого ушиба, поверхностного разрыва органа характерна двухфазная клиническая картина:

- слабость, побледнение кожных покровов, снижение системного давления;

- сильнейшие опоясывающие боли в животе, возможна рвота;

- временное стихание жалоб и симптомов (период мнимого благополучия);

- усиление клиники – развитие повторной волны болей, тошноты, рвоты за счет развития перитонита или травматическогопанкреатита.

При массивном разрыве органа с разрушением стенок протока и развитием кровотечения наблюдаются следующие симптомы:

- острые боли с локализацией в собственно эпигастральной области, которые могут проводиться на спину и приводить к потере сознания;

- бледность кожных покровов, учащение сердцебиения и падение артериального давления;

- многократная рвота, изредка по типу кофейной гущи вследствие развития внутреннего кровотечения;

- гипертермия и нарастание интоксикационного синдрома за счет массивного выхода протеолитических ферментов в кровоток;

- напряжение мышц живота и их болезненность при пальпации;

- изменение биохимического состава крови.

Во время разрыва паренхимы железы может лопнуть и Вирсунгов проток, что сопровождается сильной интоксикацией и аутолизом, распространяющимся на соседние ткани и органы.

Диагностика

Диагноз подтверждается совокупностью данных:

- Характерным анамнезом (упоминание о падении или получении удара в живот, например).

- Типичной клинической картиной.

- Изменениями в биохимическом исследовании крови.

- Результатами ультразвукового обследования или компьютерной томографии.

При открытой травме живота экстренно выполняется лапаротомия, а диагностика основывается на интраоперационной ревизии брюшной полости.

Возможные последствия

Причины развития осложнений патологии достаточно закономерны в своем развитии. Кровоизлияния, ушибы, разрывы капсулы и паренхимы могут сопровождаться образованием подкапсульной или внутриорганной гематомы, а также развитием сильного внутреннего кровотечения в полость брюшины и забрюшинную клетчатку.

Разрушение ткани железы всегда сопровождается нарушением целостности мелких сосудов и панкреатических ходов. Следовательно, ферменты поступают в окружающие ткани и структуры, вызывая их отек, формирование тромбозов, некрозов. Впоследствии присоединяется посттравматическое воспаление паренхимы, которое может закончиться расплавлением ткани поджелудочной и образованием гнойных секвестров, абсцессов в забрюшинном пространстве.

Панкреонекроз как одно из осложнений повреждений ПЖ

Частые последствия разрыва поджелудочной железы:

- панкреонекроз;

- панкреатит;

- внутреннее (скрытое) кровотечение и геморрагический шок;

- тромбоз воротной, верхней брыжеечной, селезеночной вены;

- абсцессы и секвестры.

Клинический опыт и различные исследования доказали, что панкреатит после травмы железы развивается в любом случае независимо от степени тяжести полученной патологии.

Травматический панкреатит имеет все аналогичные стадии и фазы, которые характерны для обычного острого деструктивного воспаления поджелудочной. Особенность заключается лишь в том, что должная фаза токсемии обычна завуалирована сопутствующими проявлениями травмы, а период деструкции наступает гораздо раньше и характеризуется более яркой клинической картиной.

Лечение

Лечение проводится комплексное, с использованием оперативного доступа и методов консервативной терапии.

При подозрении на поверхностные небольшие разрывы допускается операция лапароскопически методом. В случае большого повреждения, массивного кровотечения доступ только срединный. В ходе операции возможно ушивание поврежденной ткани, иссечение части органа или гематомы, лигирование сосудов, санация брюшной полости и введение при необходимости резиновых дренажей.

Ход операции по сшиванию

Консервативная терапия направлена на остановку кровотечения (проведение инфузионной терапии эритроцитарной массой, криоплазмой, внутривенное введение дицинона, аминокапроновой кислоты) и купирование панкреатической токсемии (путем введения ингибиторов протеолиза).

Таким образом, травматическое повреждение поджелудочной железы носит серьезный характер и в большом проценте случаев приводит к развитию осложнений и даже летального исхода.

Источник