Тромбофлебит и рак поджелудочной железы

Мигрирующий тромбофлебит, ассоциированный с опухолью, (или синдром Труссо) рассматривается как вариант паранеопластического процесса, то есть «медицинский знак» присутствия у пациента онкопатологии. Синдром проявляется эпизодами воспаления сосудов с образованием в них сгустков крови, которые периодически повторяются и возникают в нехарактерных для поверхностного тромбофлебита местах, таких как туловище и верхние конечности. В проекции подкожных вен образуются болезненные уплотнения, которые со временем исчезают, но появляются в других местах («мигрируют»). Этот синдром наиболее часто встречается при раке поджелудочной железы и легких. Синдром Труссо еще называют мигрирующий поверхностный тромбофлебит, канцерогенный тромбофлебит и тромбоэмболия, ассоциированная с опухолью.

История синдрома Труссо

Андре Труссо

Французский врача Андре Труссо — первый, кто предположил, что при онкологическом процессе наблюдается гиперкоагуляция, то есть склонность к тромбообразованию. В 1860 году он опубликовал работу, в которой описал несколько случаев возникновения у больного с онкозаболеванием мигрирующего тромбофлебита. А также предположил, что появление тромбозов связано с изменением состава крови при раковой патологии.

Также доктор Арман Труссо первый предположил, что повторяющиеся эпизоды тромбофлебита могут быть «предтечей» появления симптомов рака. В его работе указывалось, что рецидивы тромботических эпизодов — признак присутствия злокачественной опухоли. По иронии судьбы, в 1865 году он обнаружил у себя тромбофлебит левой ноги и сделал прогноз в отношении своего заболевания. Через 2 года он умер от рака желудка.

Рекомендуем прочитать статью о тромбофлебите после операции. Из нее вы узнаете о том, что собой представляет венозная тромбоэмболия, факторах риска после операции, клинических проявлениях и диагностике, профилактических мероприятиях.

Синдром Труссо как паранеопластический процесс

Паранеопластический синдром — это комплекс симптомов, которые обусловлены не локальными или метастатическими проявлениями самой опухоли, а связаны с продукцией злокачественными клетками биологически активных веществ. Появление этих субстанций в крови приводит к возникновению неспецифических реакций организма. Бывают ситуации, когда паранеопластический синдром появляется раньше, чем симптомы, связанные непосредственно с раком.

Мигрирующий тромбофлебит чаще всего встречается при раке легкого и раке поджелудочной железы

У больных с активным онкологическим процессом имеется склонность к формированию сгустков крови в просвете сосудов, что в свою очередь повышает риск тромбоэмболии. То есть отрыву образовавшегося тромба и его иммиграции в другие отделы венозного русла.

Довольно часто такая ситуация у онкобольного возникает в послеоперационном периоде. Тромботические осложнения у раковых больных, в частности, одно из них — мигрирующий тромбофлебитом — рассматривается как паранеопластический синдром.

Патофизиология явления

Злокачественные опухоли, такие как глиомы (25%), а также аденокарциномы поджелудочной железы и легких, секретируют муцин. Как предполагается, появление этого вещества в крови онкобольного приводит к повышению ее свертываемости (к образованию сгустков). Механизмы взаимодействия муцина с компонентами крови, в результате которых формируется тромб, полностью не изучены. Считается, что он взаимодействует с селектином, который находится в тромбоцитах, вызывая склеивание этих клеток крови, участвующих в формировании тромба.

У онкобольных с гиперкоагуляцией кровь спонтанно сворачивается в любых отделах венозной системы. Сгустки образуются как в центральных венах, так и в периферических (глубоких и поверхностных конечностей). Мигрирующий тромбофлебит — это воспаление и образование сгустков в поверхностных венах, расположенных непосредственно под кожей.

Мигрирующий тромбофлебит поверхностных вен нижних конечностей

Клинические проявления

Клиническая картина практически ничем не отличается от «обычного» поверхностного, но с маленькой оговоркой: симптомы мигрирующего тромбофлебита постоянно рецидивируют, появляясь в других местах. То есть признаки воспаления вен попеременно возникают в разных областях тела, как бы «перескакивая» с одного места на другое. При этом поражаются «нехарактерные» для «обычного» тромбофлебита сосуды — подкожные вены туловища.

Помимо внезапно возникших болезненных уплотнений различной длины по ходу подкожных вен, встречаются следующие клинические признаки синдрома Труссо:

- в процесс воспаления вовлекаются окружающие ткани, что приводит к локальному отеку кожи, ее покраснению;

- из-за боли пациент вынужден ограничить движение в конечности;

- если имеются до этого варикозно расширенные вены, их узлы становятся болезненными и плотными;

- довольно часто появляются одномоментно несколько очагов воспаления на разных венах (верхних и нижних конечностей, туловища);

- как правило, страдает общее самочувствие, появляется слабость, быстрая утомляемость;

- иногда может повышаться температура.

Основная цель лечения

Как и при любом паранеопластическом синдроме, клинические проявления мигрирующего тромбофлебита, ассоциированного с раком, как правило, исчезают после успешного лечения онкопатологии. Как только злокачественные клетки основной опухоли и/или ее метастазы в результате операции или применения химиотерапии удаляются из организма больного, симптомы исчезают.

Помимо этого, врачи могут рекомендовать лечение, которое практически ничем не отличается от терапии «обычного» поверхностного тромбофлебита:

- Компрессионный трикотаж. Довольно часто проявления синдрома Труссо на ногах исчезают после применения компрессионных чулок и носков. Обязательно необходимо перед их использованием проконсультироваться со специалистом.

- Умеренная физическая активность. Доказано, что риск развития тромбоэмболии одинаковый как при соблюдении постельного режима, так и когда пациент придерживается обычной для него повседневной физической активности. Но во втором случае отмечается более быстрая регрессия симптоматики мигрирующего тромбофлебита.

- Кремы и гели, содержащие гепарин или противовоспалительные препараты.

- Антикоагулянты. Обычно применяют препараты из группы низкомолекулярного гепарина. Доказано, что ингибиторы витамина К (например, варфарин) при синдроме Труссо неэффективны. Фондапаринукс (Arixtra®), часто назначается в случае угрозы тромбоза глубоких вен.

В 50% случаев мигрирующий тромбофлебит ассоциируется с онкопроцессом, является признаком скрыто протекающего рака или сопровождает его в активной фазе. Наиболее часто синдром Труссо встречается при злокачественных опухолях желудка, поджелудочной железы, легких. При успешном лечении онкопатологии его симптомы исчезают.

Источник

Опухоль поджелудочной железы симптомы и лечение. По своему происхождению новообразования в поджелудочной железе бывают доброкачественными или злокачественными.

Часто их выявляют после инструментального обследования других органов. На УЗИ однозначно вид опухоли не определить. При подозрении на новообразование в поджелудочной железе нужно обратиться к врачу, который назначит дополнительное всестороннее обследование.

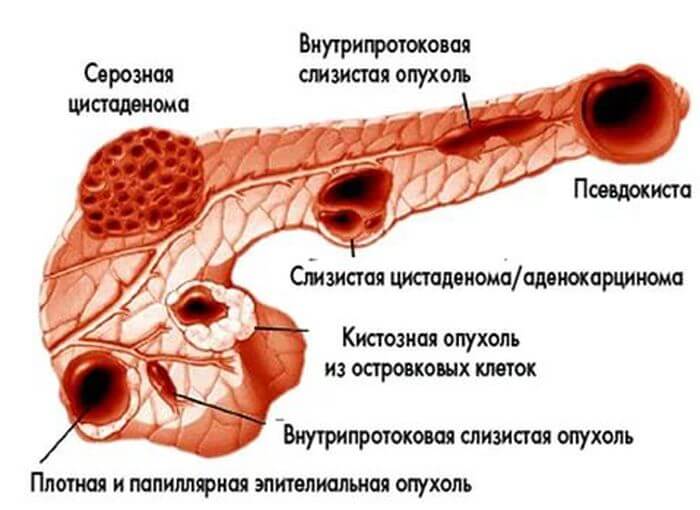

Классификация опухолей

Новообразование в поджелудочной железе разделяются:

По локализации — месту возникновения в структуре железы:

- головка;

- тело;

- хвост;

- островки Лангерганса;

- протоки.

Гистологическому строению определяется, из каких клеток образовалась опухоль:

- эпителиальное происхождение;

- железистой паренхимы;

- из островкового эпителия;

- неэпителиального генеза;

- дизонтогенетические.

Функциональным нарушениям – состояние, связанное с изменением регуляции в организме: гормональной или нервной. Орган остается неповрежденным, но деятельность поджелудочной железы нарушается.

Симптомы

Развитие опухоли до поры протекает без видимых симптомов. Когда она разрастается и возможно прорастает в близлежащие органы: желудок, тогда появляются типичные симптомы, с которыми доктор знаком. По симптомам он назначает всестороннее обследование.

Злокачественная опухоль поджелудочной железы проявляет свои симптомы при значительном разрастании:

Закупорка протоков

Закупорке протоков (обтюрация) – появляется при сдавливании образованием органов, которые нарушают свое функционирование, и проявляется болями, свидетельствующими о том, что новообразование просочилось сквозь нервные окончания. У каждого пациент симптомы проявляются индивидуально и зависят от места возникновения.

Опухоль головки поджелудочной железы провоцирует боль в правом подреберье. Опухоль хвоста поджелудочной железы вызывает дискомфорт и боль в левом подреберье. Если образованием охвачено тело поджелудочной железы, то боль проявляется вкруговую, опоясывающая.

Боль сильно увеличивается при несоблюдении диеты, а также лежа на спине. Сдавливание органов приводит к закупорке желчных протоков, проявляющееся в оттоке желчи из печени в кишечник. Результатом становится механическая желтуха. У нее свои симптомы:

- желтушное окрашивание кожи, склер или слизистых оболочек;

- обесцвечивание стула;

- потемнение мочи;

- изменение размера печени и желчного пузыря в сторону увеличения;

- возникновение кожного зуда.

Рак поражает близлежащие органы, из которых может, в любой момент открыться кровотечение.

Интоксикация

Интоксикация организма. Ее признаки часто путают с признаками заболеваний и отклонений в ЖКТ. Симптомы похожи, но действие на организм интоксикации значительно тяжелее:

- резкое снижение веса;

- потеря аппетита;

- вялость, немощь, апатия;

- повышение температуры.

Доброкачественная опухоль поджелудочной железы позволяет классифицировать симптоматику 2 видов:

Ранняя стадия имеет бессимптомное течение, и приобретает их в процессе роста:

- боли вверху живота, подреберьях, правом или левом, отдающая в спину, усиливающаяся по ночам;

- дискомфорт и боль после приема пищи;

- постепенная потеря веса;

- тошнота, снижение аппетита, немощь и потеря трудоспособности.

Поздняя стадия – проявляется симптомами, как и при злокачественной опухоли. Помимо перечисленных выше, симптомов вызывает страх и нервные расстройства, повышает потоотделение. Симптомы могут возникать постепенно или внезапно. И они отличаются, завися от типа доброкачественного образования.

Риски возникновения

Точной причины появления раковых клеток нет. Но опухолевый процесс имеет свои факторы риска, о которых многие знают. Среди них:

- Вредные привычки: алкоголь, курение.

- Генная предрасположенность.

- Неправильное питание.

- Панкреатит.

- Неблагоприятная экологическая обстановка.

Диагностика

Всесторонне обследование пациента, используя различные методы исследования, позволит выяснить тяжесть опухоли: очаги, размеры, действие на соседние органы, метастазирование.

Обследование поможет определиться с методикой лечения:

- УЗИ. Позволяет увидеть новообразование, очаг его распространения.

- Компьютерная томография с введением контрастного вещества выявит не только очаги опухоли, но и метастазы, если они есть.

- Рентгенологические методы: А) Рентгенография определяет последствия прорастания опухоли на желудок и двенадцатиперстную кишку, сдавливание органов, диффузия слизистых оболочек, снижение моторики. В) Релаксационная дуоденография определяет локализацию опухоли и последствия ее разрастания. С) Ирригография выявляет дефекты в поперечно-ободочной кишке в результате прорастания опухоли.

- Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография позволяет осмотреть желчную и панкреатическую системы с целью выявления их поражений. Взять материал для биопсии из неблагополучных очагов.

- Эндоскопический ультразвук. За счет технического оснащения: эндоскоп, видеокамера, ультразвуковой датчик, возможно, исследовать новообразование, введя инструменты через кишку. Такое исследование позволяет выявить новообразование на ранних стадиях.

- Рентгенохирургическая диагностика с контрастом позволяет выявить причины механической желтухи и смещение артерий.

- Радионуклидное исследование позволяет выявить закупорку общего с поджелудочной железой желчного протока.

- Нашумевший спорный тестер Джека Андраки, основан на анализе крови или мочи, используя специальную бумагу.

Главное в диагностике — установка медицинского диагноза на основании интерпретация полученных результатов исследования и анализов, формирование экспертного заключения.

Лечение

Необходимое лечение подбирается доктором на основании диагностики и анализов.

Хирургическая терапия всегда показана при обнаружении доброкачественного образования. Исследование гистологии со срезов образования позволит точно установить была ли она доброкачественной. Основные операции по удалению новообразований:

- Резекция состоит в удалении части поджелудочной железы, чаще в ее хвосте.

- Удаление непосредственно образования способом вылущивания. Выполняются для опухолей, которые продуцируют гормоны: доброкачественная инсулома.

- Панкреатодуоденальная резекция производится в случае размещения образования на головке железы. Оно удаляется вместе с 12-перстной кишкой.

- Селективная артериальная эмболизация закупоривает сосуд, на котором растет образование с целью отключить подпитку кровоснабжением. Используется при гемангиоме.

Химиотерапия

Химиотерапия призвана лечить злокачественное образование при помощи токсинов и ядов, которые называются химиопрепаратом. Она бывает: предоперационной, послеоперационной, профилактической, лечебной.

Поскольку раковые клетки бесконечно делятся, то химиотерапия циклично повторяется в расчете с клеточным циклом деления. Процедура состоит из капельного введения препарат или приёмом таблеток.

Наружная радиотерапия, являющаяся разновидностью терапии лучевой. Суть излечения — бомбардирование зоны новообразования излучением от медицинского ускорителя в виде пучка элементарных частиц. Проводится сеансами через фиксированный промежуток времени. Показания к применению:

- Сокращение размера опухоли на поджелудочной железе перед хирургическим вмешательством.

- Локально-возникшем раке поджелудочной железы.

- Уменьшение страданий при метастазах.

- Предотвращение рецидивов рака после хирургической операции.

Симптоматическая терапия направлена на снятие болей и облегчения страданий умирающего пациента: гормональная терапия – это лечение с помощью применения гормонов, способных тормозить рост рака. Продлевает продолжительность жизни.

Виротерапия применяет онкотропные или онколитические вирусы в терапевтических целях, мобилизуя против злокачественных клеток естественные защитные силы иммунной системы организма.

Нанонож как необратимая электропорация, разрушающая раковые клетки путем воздействия на них электрическим полем большой интенсивности локализовано. Для этого применяется специальный аппарат — нанонож.

В настоящее время слывет одним из самых результативных способов уничтожения опухоли в поджелудочной железе. Факт возможности повторения процедуры важное обстоятельство для повторного проведения при рецидивах или неоперабельном раке.

Шансы на выздоровление или жизнь после оперативного лечения

Сама операция на поджелудочной железе мало опасна. Прогноз оптимистичней при ранних сроках выполнения операции. Полностью выздоравливают пациенты с доброкачественными опухолями: глюкагономы, инсуломы, гастриномы и их разновидности

Рак поджелудочной железы имеет печальную статистику:

- На операцию поступают пациенты, у которых отсутствуют множественные метастазы, А это, как правило, лишь 15% больных. Для 85 % предоставляются виды лечения, направленные на продление жизни.

- Смертность на операционном столе у одного пациента из 6.

- Продолжительность жизни до 5 лет у каждого десятого больного после хирургического вмешательства, у остальных меньше.

После оперативного лечения возможны осложнения в функционировании организма. Любая операция влечет приспособление организма к потере органа или его части. Если орган жизненно важен, то адаптация проходит тяжелее. У пациентов после удаления опухоли поджелудочной железы, симптомы и лечение влекут 2 проблемы: сбои при пищеварении, снижение инсулина в организме.

Решаются проблемы дефицита путем назначения медикаментозных препаратов. При сопутствующих удалениях частей близлежащих органов: желудка, селезенки, двенадцатиперстной кишки врач посоветует надлежащую терапию и диету.

Профилактика

Поскольку ученые неутомимо работают над вопросом изучения причин, дающих толчок развитию рака, а ответа на них нет со 100 % достоверностью, поэтому руководства во избежание заболевания нет.

Лучший способ профилактики исключить знакомые всем факторы риска. Быть внимательным к себе при проявлениях болей в месте расположения железы. Не откладывать визит к доктору и хотя бы поверхностное обследование УЗИ.

Опухоль поджелудочной железы симптомы и лечение животрепещущая тема для многих страдающих заболеванием.

Источник

Опухоль занимает третье место в структуре злокачественных опухолей органов пищеварительной системы, уступая по частоте лишь раку желудка и колоректальному раку. Среди причин смерти от онкологических заболе ваний он занимает у мужчин четвертое, а у женщин пятое место. Ежегодно в США регистрируют около 28 000 новых случаев рака поджелудочной же лезы. К 90-м годам двадцатого столетия частота этого заболевания в странах Северной Америки и Европы выросла по сравнению с 30-ми годами более чем в 2 раза. В России заболеваемость раком поджелудочной железы состав ляет 8,6 на 100 000 населения. Рак поджелудочной железы наиболее часто регистрируют на 6—8-м десятилетии жизни. Мужчины страдают в 1,5 раза ча ще, чем женщины . В этиологии рака поджелудочной же лезы имеет значение ряд факторов: ку рение, алкоголизм, хронический панкреатит (в особенности кальцифици- рующий панкреатит), чрезмерное упот ребление жареного мяса, животных жи ров, кофе, сахарный диабет, алиментарно-конституциональное ожирение, эк зогенные канцерогены, отягощенная наследственность, мутации гена р53 и онкогена K-ras. Необходимо отметить, что среди всех известных онкогенов, которые контролируют рост клеток, мутация одного гена из семейства K-ras обнаруживается более чем у 95 % больных аденокарциномой поджелудочной железы. Столь высокий уровень мутации ранее не был выявлен ни при одном другом виде злокачественных опухолей. Возможно, что данный способ генетического исследования (панкреатический сок больных) займет важное место в ранней диагностике рака поджелудочной железы, особенно у лиц с семейной формой заболевания.

Патологоанатомическая картина. Рак поджелудочной железы у подавляющего большинства больных (около 80 %) локализуется в головке органа, гораздо реже — в теле и хвосте железы. Еще реже наблюдают мультицентрическую локализацию опухоли, а также диффузный рак, поражающий всю поджелудочную железу. Опухоль в 80—90 % развивается из эпителия вывод ных протоков поджелудочной железы и имеет строение аденокарциномы различной степени дифференциации. При морфологическом исследовании обнаруживают также опухоль, исходящую из ацинарных клеток (ацинарная аденокарцинома) и плоскоклеточный рак. Метастазирует рак поджелудочной железы наиболее часто в забрюшинные лимфатические узлы и в лимфатические узлы, расположенные в печеночно-двенадцатиперстной связке. Гематогенное метастазирование проис ходит в печень, легкие, почки, надпочечники, кости.

Клиническая картина и диагностика. Клинические проявления заболева ния зависят от размеров новообразования и его локализации. Рак головки поджелудочной железы в ранней стадии протекает бессимптомно или проявляется общими расстройствами — слабостью, повышенной утомляемостью, диспепсическими явлениями, тяжестью в животе. Иногда возникает понос, свидетельствующий о нарушениях внешнесекреторной функции поджелудочной железы. Позднее появляются боли в животе, постоянные, тупые, локализующиеся в эпигастральной области или правом подреберье. Нередко они иррадиируют в спину, поясницу, имеют опоясывающий характер (особенно часто при прорастании опухоли в чревное нервное сплете ние). Перечисленные симптомы являются неспецифичными, обычно расцениваются как проявление хронического панкреатита или остеохондроза позвоночника. У многих больных первым и зачастую единственным симптомом рака головки поджелудочной железы является механическая желтуха, развивающаяся без предшествующего приступа острых болей в животе. Желтуха постепенно прогрессирует и сопровождается интенсивным кожным зудом. Менее чем у трети больных раком головки поджелудочной железы отмечаются боли в животе, а первым симптомом болезни является механическая желтуха. У больных с распространенным раком наблюдаются симптомы дуоденальной непроходимости, обусловленные компрессией вертикального, реже — нижнегоризонтального участка двенадцатиперстной кишки. Опухоли в теле или в хвосте из-за отсутствия клинических проявлений болезни обнаруживаются в поздней стадии, когда возникают интенсивные боли в эпигастральной области или в спине. Они усиливаются в положении больного лежа на спине и ослабевают в положении сидя или в согнутом вперед положении. При сдавлении опухолью селезеночной вены иногда наблюдают ее тромбоз, что клинически проявляется спленомегалией, реже — варикозным расширением вен пищевода (кровотечение при их разрыве) в связи с развитием регионарной портальной гипертензии. У 15—20 % больных с распространенными формами рака отмечаются клинические и лабораторные признаки впервые выявленного сахарного диабета. Иногда первым клиническим признаком рака поджелудочной железы, особенно у пожилых больных, является приступ острого панкреатита без каких-либо очевидных провоцирующих факторов.

При объективном исследовании больных раком головки поджелудочной железы довольно часто (примерно у 30—40 % пациентов) выявляют гепатомегалию и удается пропальпировать дно желчного пузыря. При механической желтухе наблюдается симптом Курвуазье. Асцит свидетельствует о запущенности опухолевого процесса и невозможности выполнения радикальной операции. У больных раком дистальных отделов поджелудочной железы данные объективного исследования малоинформативные, и лишь при запущенных новообразованиях можно пропальпировать опухоль или опухолевый инфильтрат и нередко обнаруживать асцит и спленомегалию. В рутинных анализах крови у больных с ранними формами рака подже лудочной железы обычно не выявляют каких-либо отклонений от нормы. В поздних стадиях можно обнаружить ускорение СОЭ, умеренную анемию. В биохимическом анализе крови обычно определяется гипопротеинемия, гипоальбуминемия, а у больных с механической желтухой — гипербилирубинемия, повышение уровня щелочной фосфатазы и трансаминаз, причем щелочная фосфатаза повышается в большей степени, чем трансаминазы. Значительно более информативным является определение уровня опухо левых маркеров в крови. Из всех известных маркеров наиболее чувствитель ным и специфичным (около 90 %) при раке поджелудочной железы является карбоангидратный гликопротеин (СА-19-9) эмбрионального происхож дения. У здоровых лиц его содержание в крови не превышает 37 ЕД, в то время как при раке поджелудочной железы этот показатель возрастает в десятки, а иногда и в сотни и тысячи раз. К сожалению, уровень СА-19-9 при раннем раке железы обычно не повышен, что существенно ограничивает применение данного метода в скрининговом исследовании на предмет вы явления ранних форм рака поджелудочной железы, даже у больных, входящих в группу риска. В последнее время появились сообщения о высокой степени информативности метода определения антигена СА 494 в крови при ранней диагно стике рака поджелудочной железы и особенно при дифференциальной диагностике с хроническим панкреатитом. Основное место в диагностике принадлежит инструментальным методам исследования. Рентгенологическое исследование с контрастированием желудка и две надцатиперстной кишки позволяет выявить только ряд косвенных симптомов рака поджелудочной железы, обусловленных давлением опухоли на соседние органы: деформацию и смещение желудка кпереди, смещение и развертывание “подковы” двенадцатиперстной кишки, сдавление ее нисходящей ветви с дефектом наполнения по внутреннему контуру. При значительных размерах рака тела поджелудочной железы рентгенологически можно выявить смещение малой кривизны желудка с утолщением и инфильтрацией складок слизистой оболочки в этой области, смещение и сдавление тощей кишки в области связки Трейтца. Однако эти рентгенологические данные являются поздними признаками рака поджелудочной железы. Рентгенологическое исследование позволяет обнаружить стеноз двенадцатиперстной кишки. Наиболее информативными из инструментальных методов исследования являются ультразвуковое исследование, компьютерная и магнитно-резонансная томография. Чувствительность последних двух методов несколько выше ультразвукового. Для верифика ции диагноза производят тонкоигольную пункционную биопсию новооб разования под контролем ультразвукового исследования или компьютерной томографии.

При этом у 90—95 % больных удается получить морфологическое подтверждение диагноза. В последние годы опухоли поджелудочной железы диагностируют, применяя эндоскопическое ультразвуковое исследование. При этом миниатюрный ультразвуковой датчик располагается на дистальном конце эндоскопа. Помещая его в просвете желудка или двенадцатиперстной кишки над различными отделами поджелудочной железы за счет минимального расстоя ния между датчиком и новообразованием удается выявить опухоли размером менее 1 см, что обычно невозможно при рутинном УЗИ и КТ. Чувствительность эндоскопического ультразвукового исследования в диагностике рака поджелудочной железы достигает 90 % и более. Весьма ценным способом диагностики рака поджелудочной железы является ретроградная панкреатохолангиография, при которой удается обнаружить стеноз или “ампутацию” главного панкреатического протока. Однако на основании данного способа исследования бывает довольно трудно отдифференцировать злокачественную опухоль от хронического панкреатита. У больных с протоковым раком весьма эффективным является цитологическое исследование аспирата из вирсунгова протока. Если же при ком пьютерной или магнитнорезонансной томографии удается выявить новообразование, а тем более верифицировать диагноз с помощью чрескожной пункции, необходимость выполнения данного исследования отпадает. При менявшаяся ранее селективная ангиография (целиакография и верхняя ме- зентерикография), при которой обнаруживают изменения архитектоники сосудов поджелудочной железы, появление зон гиперваскуляризации за счет вновь образованных сосудов, в настоящее время применяется редко. Это связано с гораздо более высокой информативностью неинвазивных инструментальных способов исследования

Дифференциальная диагностика. Дифференциальный диагноз следует проводить с заболеваниями желчевыводящих путей (холедохолитиаз, стриктура большого дуоденального сосочка, опухоли внепеченочных желчных протоков), доброкачественными опухолями поджелудочной железы, хроническим панкреатитом. Ведущая роль при этом отводится инструментальным методам исследования, их сочетанию с чрескожной биопсией патологиче ского очага в ткани железы. Следует отметить, что клиническая картина, а зачастую и данные инструментальных методов исследования при раке го ловки поджелудочной железы, двенадцатиперстной кишки, большого дуоденального сосочка и терминального отдела общего желчного протока весь ма схожи. Даже во время интраоперационной ревизии иногда не удается ус тановить первичную локализацию опухоли. В связи с этим данная группа новообразований, особенно при ранней стадии заболевания, обычно объединяется под термином “периампулярные опухоли”. Это вполне объяснимо, так как хирургическая тактика единообразна и заключается в выполнении панкреатодуоденальной резекции.

Лечение. На ранних стадиях заболевания применяют радикальные операции, на поздних — паллиативные. Выбор метода операции зависит от лока лизации опухоли и ее размеров.

При раке головки поджелудочной железы

выполняют панкреатодуоденальную резекцию: удаляют головку и часть тела поджелу дочной железы, двенадцатиперстную кишку и 10—12 см начального отдела тощей кишки, антральныи отдел желудка, желчный пузырь и резецируют общий желчный проток, примерно на уровне впадения в него пузырного протока. Необходимо также удалить забрюшинные лимфатические узлы, а также лимфатические узлы, расположенные по ходу печеночно-двенадца- типерстной связки. У больных с небольшими опухолями стремятся сохра нить антральный отдел желудка и привратник. Реконструктивный этап операции предусматривает формирование панкреатоеюнального, холедохоеюнального и гастроеюнального анастомозов. К сожалению, резекта- бельность при раке головки поджелудочной железы составляет не более 20 % в связи с местным распространением опухоли и наличием отдален ных метастазов. Послеоперационная летальность составляет в среднем 10—15 %. В специализированных хирургических центрах этот показатель не превышает 5—8 %. Отдаленные результаты панкреатодуоденальной резекции также малоутешительны. Пятилетняя переживаемость обычно не превышает 3—8 %.

При раке головки и тела поджелудочной железы,а так же диффузном раке железы показана тотальная панкреатодуоденэктомия. Операция заключается в удалении всей поджелудочной железы, двенадца типерстной кишки, антрального отдела желудка, дистальной части общего желчного протока, селезенки и регионарных лимфатических узлов. Опера цию завершают наложением двух анастомозов — холедохоеюноанастомоза и гастроеюноанастомоза. Операция неизбежно приводит к развитию тяжелого сахарного диабета, плохо поддающегося инсулинотерапии, а отдаленные результаты операции панкреатэктомии значительно хуже, чем при панкреатодуоденальной резекции. В связи с этим данный тип вмешательства применяется редко.

При раке тела и хвоста поджелудочной железы выполняют левостороннюю (дистальную) резекцию органа в сочетании со спленэктомией. Культю проксимальной части поджелудочной железы ушивают наглухо. К сожалению, опухоли этой локализации обычно выявляют в запущенной стадии, когда радикальное хирургическое лечение невыполнимо. Отдаленные результаты дистальной резекции поджелудочной железы также малоутешительны. Средняя продолжительность жизни оперированных больных — около 10 мес, 5-летняя переживаемость — 5—8 %. Рентгенотерапия в комбинации с химиотерапией несущественно продливает жизнь как оперированных пациентов, так и при их изолированном применении у неоперабельных больных.

Паллиативные операции при неоперабельных формах рака поджелудочной железы применяют для устранения обтурационной желтухи и непроходимости двенадцатиперстной кишки. Наиболее распространенны ми паллиативными билиодигестивными операциями являются операции холецисто- и холедохоеюностомии на выключенной по Ру петле тощей кишки. При резком сужении опухолью просвета двенадцатиперстной кишки мо жет возникнуть необходимость в гастроэнтеростомии для обеспечения эва куации желудочного содержимого в тонкую кишку. Не менее эффективным, но менее травматичным способом декомпрессии желчных путей является наружная холангиостомия, выполняемая под контролем УЗИ или КТ, а также эндопротезирование терминального отдела общего желчного протока с помощью пластиковых или металлических протезов, вводимых чреспеченочно в просвет общего желчного протока и далее через его суженный участок в двенадцатиперстную кишку. Средняя продол жительность жизни больных после различных типов паллиативных вмеша тельств составляет около 7 мес. Современные методы полихимиотерапии и лучевое лечение лишь незна чительно увеличивают продолжительность жизни пациентов.

Источник