Статистика по пересадке поджелудочной железы

Инсулинозависимый сахарный диабет (ИЗСД) стал одним из наиболее распространенных заболевании в мире. По данным ВОЗ, в настоящее время насчитывается около 80 млн. человек, страдающих ИЗСД, причем заболеваемость имеет тенденцию к неуклонному росту. Несмотря на значительный прогресс, достигнутый в последние годы в лечении сахарного диабета традиционными методами (диетотерапия, инсулинотерапия и др.), остаются серьезные проблемы, связанные с развитием вторичных осложнении у большинства больных. Согласно опубликованным данным Национальной комиссии по сахарному диабету США, больные ИЗСД в 25 раз чаще слепнут, в 17 раз чаще страдают болезнями почек, в 5 раз чаще поражаются гангреной и вдвое чаще – болезнями сердца. Считается что ожидаемая продолжительность жизни у таких больных на треть короче, чем у недиабетиков. Заместительная терапия эффективна не у всех больных и связана с определенными трудностями индивидуального подбора препарата, его дозы. Тяжесть течения и исходов ИЗСД, трудности коррекции осложнений углеводного обмена обусловили поиски новых путей лечения этого заболевания, среди которых выделяют аппаратные метода коррекции углеводного обмена, органную трансплантацию целой поджелудочной железы (ПЖ) или ее сегмента и трансплантацию островковых клеток.

Поскольку метаболические сдвиги, отмечаемые при диабете, являются следствием нарушения функции бета-клеток, лечение данного заболевания трансплантацией нормально функционирующих островков Лангерганса представляется вполне оправданным.

Эта операция позволяет корректировать метаболические отклонения и предотвращать или задерживать развитие тяжелых вторичных осложнении. Однако островковые клетки не могут продолжительное время корректировать углеводный обмен у больных. В этой связи предпочтительной представляется аллотрансплантация функционально полноценной донорской ПЖ предполагающая создание нормогликемии с последующим купированием метаболических нарушений. В ряде случаев удается достигнуть обратного развития осложнений сахарного диабета или по крайней мере приостановить их прогрессирование.

Первая клиническая пересадка ПЖ была выполнена William D. Kelly и Richard С. Lillehei 17 декабря 1966 г. в Миннесотском университете (США). В настоящее время операции трансплантации поджелудочной железы занимают 5 место в мире среди всех видов трансплантации

Отбор пациентов и определение противопоказаний для трансплантации поджелудочной железы. Ощутимый прогресс в области ТПЖ стал результатом улучшения техники операции, качества иммуносупрессии, а также терапии отторжения трансплантата. К настоящему времени уже достаточно хорошо определены показания к ТПЖ (сахарный диабет I типа) и выделяют следующие патологические состояния, которые рассматриваются в качестве показаний к ТПЖ:

- Декомпенсация сахарного диабета I типа с некорригируемой гипергликемией и частыми кетоацидотическими состояниями;

- Сахарный диабет I типа с периферической нейропатией в сочетании с ишемическими нарушениями (диабетическая стопа без инфекционных осложнений, хроническая артериальная недостаточность нижних конечностей);

- Сахарный диабет I типа, осложнённый диабетическим гломерулосклерозом;

- Сахарный диабет I типа, осложнённый предпролиферативной ретинопатией;

- Сахарный диабет I типа с сочетанием осложнений.

Общеизвестно, что качество жизни больных, получающих иммуносупрессивную терапию, но свободных от диализа, значительно лучше, чем пациентов зависящих от него. Поэтому терминальная стадия хронической почечной недостаточности у больных диабетом составляет основное показание для трансплантации почки. У таких пациентов лечение диабета может быть достигнуто сочетанной ТПЖ и почки. При наличии живого донора почки, ее пересадка может быть выполнена в качестве первого этапа хирургического лечения, а трупная ПЖ пересажена впоследствии, максимально сохраняя вероятность долгосрочного сохранения почки и освобождения от диализа (что более важно, чем инсулиннезависимость).

Таким образом существуют следующие варианты трансплантации:

- одномоментная ТПЖ и почки (показана при диабетической нефропатии (клиренс креатинина<40 мл/мин), терминальной хронической почечной недостаточности, дисфункции ранее пересаженной почки;

- изолированная ТПЖ (показана больным СД I без тяжёлой нефропатии. Основным критерием отбора является преобладание угрозы осложнённого диабета (угрожающая жизни внезапная гипогликемия; гиперлабильное течение; необратимые вторичные осложнения) над возможными последствиями длительной иммуносупрессии;

- ТПЖ после трансплантации почки (оправдана с точки зрения протекции от нефропатии и улучшения качества жизни).

Вопрос о том, какой из видов сочетанной пересадки предпочтительней — одновременный или последовательный, в настоящее время остается открытым. Зарубежный опыт показывает, что в клиниках, где в 70-е годы большое число диабетических больных лечили методом почечной трансплантации, предпочтение обычно отдают пересадке ПЖ вслед за пересадкой почки, в центрах же, где операции трансплантации выполнялись нечасто, преобладают одновременные пересадки. Согласно результатам проведенных исследований, послеоперационная функция трансплантата ПЖ оказывалась лучше после одновременной пересадки, что объясняется, по-видимому, меньшей вероятностью отторжения или возможностью более успешной диагностики отторжения по функции почки. С другой стороны, более высокий процент выживания наблюдается в случаях последовательной пересадки, что, возможно, обусловлено более тщательным выбором больных.

Противопоказания к трансплантации поджелудочной железы Противопоказания к трансплантации ПЖ сходны с противопоказаниями к трансплантации других органов. Выделяют абсолютные и относительные противопоказания. К первым относятся все те предсуществующие патологические состояния и социальные обстоятельства, при которых выполнение оперативного вмешательства, может повлечь за собой непосредственную угрозу жизни пациента или ухудшение ее прогноза. К абсолютным противопоказаниям к ТПЖ относятся:

- Терминальные состояния.

- Некорригируемые нарушения функции жизненно важных органов.

- Неподдающиеся лечению системные и локальные инфекции (СПИД, репликация вирусов гепатита, активный туберкулёз и др.).

- Септические состояния.

- Злокачественные новообразования

- Сопутствующие сахарному диабету пороки развития, не подлежащие коррекции.

- Наркотическая и/или алкогольная зависимости.

- Психосоциальные факторы.

К относительным противопоказаниям к ТПЖ относятся факторы, увеличивающие степень хирургического и анестезиологического риска:

- Возраст старше 65 лет.

- Выраженное ожирение (превышение более чем на 50% идеальной массы тела).

- Распространённый атеросклероз.

- Фракция выброса ниже 50%.

- Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.

Обследование потенциального реципиента

Оценка потенциального реципиента должна проводиться с участием хирургов- трансплантологов, эндокринологов, нефрологов, гастроэнтерологов, психиатра, невролога и анестезиолога. Также могут быть необходимы консультации других специалистов.

Лабораторные исследования включают:

- определение группы крови;

- исключение гемоконтактных инфекций, таких как вирус иммунодефицита человека, вирусных гепатитов, бледной трепонемы;

- общий анализ крови;

- развернутый биохимический анализ крови;

- КЩС;

- газы артериальной крови;

- развернутую коагулограмму;

- определение цитомегаловируса и вируса Эпштейн-Бар методом ПЦР;

- бактериологические посевы крови, мочи (в случае сохранённого остаточного диуреза), кала;

- HLA-типирование.

При получении позитивных результатов клинико-лабораторного обследования у реципиентов оцениваются структурно-функциональное состояние сердечно-сосудистой, дыхательной и пищеварительной систем с помощью рентгенологических, ультразвуковых и эндоскопических методов. Наряду с этим, клинический минимум включает в себя консультации врачей других специальностей: стоматолога, офтальмолога, гинеколога и отоларинголога.

Инструментальные методы обследования:

- рентгенография органов грудной клетки;

- компьютерная томография головы, органов грудной клетки и брюшной полости;

- электрокардиография;

- эхокардиография;

- ультразвуковое исследование органов брюшной полости;

- эзофагогастродуоденоскопия;

- исследование сосудов (ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей, почечных, сонных артерий) и коронарография выполняются всем потенциальным реципиентам с длительным стажем сахарного диабета I типа.

Первая трансплантация поджелудочной железы в Нижнем Новгороде

7 декабря в Федеральном бюджетном учреждениии здравоохранения «Приволжский окружной медицинский центр» Федерального медико-биологического агентства прошла пресс-конференция с участием директора Сергея Владимировича Романова и главного хирурга Владимира Евгеньевича Загайнова, посвященная событию огромной важности для медицинского сообщества и жителей Нижегородской области. Поводом для встречи стала уникальная для области операция по трансплантации поджелудочной железы, проведенная впервые в Нижегородской области коллективом врачей ПОМЦ 26 ноября 2016 года.

Пациент – 36-летняя больная с тяжелой формой сахарного диабета – долгое время наблюдалась в ПОМЦ и 7 лет находилась на хроническом гемодиализе. За 9 месяцев до пересадки поджелудочной железы ей была сделана еще и пересадка донорской почки. Именно такое сочетание уникальных операций позволяет рассчитывать на полное выздоровление больного сахарным диабетом. Насколько это важно для региона, можно судить по статистике: Нижегородская область занимает печальное третье место в России по смертности, связанной с диабетом (по данным 2015 года).

Директор ПОМЦ Сергей Романов в связи с этим отметил социально-экономическую значимость данного события. «Несмотря на прогресс терапевтического лечения сахарного диабета, – сказал он, – появление новых технических средств введения инсулина (помпа), синтеза новых генераций инсулина, диабет, по-прежнему, остается одной из важнейших социальных задач общества. Социальная проблема обусловлена его широким распространением и колоссальными средствами, расходуемыми на его лечение. Трансплантация может стать ведущим методом лечения диабета с полной социальной и медицинской реабилитацией больных».

На вопросы журналистов о сложности операции Владимир Загайнов сообщил, что поджелудочная железа орган очень «капризный» и пересадка ее требует поистине ювелирной точности не только хирургов-трансплантологов, но и всего персонала, задействованного в операции. И наш коллективный опыт оказался успешным».

В прошлом году в РФ было выполнено всего 12 подобных операций в Москве. В этом смысле Нижний Новгород по праву может считаться инновационным центром медицинских технологий.

Источник

Пересадка поджелудочной железы (ПЖ) впервые проведена в 1891 году. Пациенту с тяжелым сахарным диабетом, находящемуся в коме, ввели в брюшную стенку взвесь клеток из поджелудочной железы донора. Через 30 лет открыли инсулин.

В 1966 году проведена первая трансплантация: пациентке с высокой гликемией попытались внедрить небольшую часть донорской поджелудочной железы в подвздошную ямку. Проток, через который происходит выделение панкреатического сока, перевязали. Последовал неблагоприятный исход: через 2 месяца ткани отторглись, развился сепсис, наступила смерть больной. Но в течение двух месяцев, пока она была жива, нормализовался сахар крови, и удалось достичь положительных результатов в общем состоянии. Эта операция и ее модификации используются и в настоящее время.

Можно ли пересадить поджелудочную железу?

Трансплантацию ПЖ, несмотря на сложность операции, продолжают проводить. В мире сделано примерно 200 случаев пересадки, и ежегодно, согласно статистическим данным, этой операции подвергается 1 тысяча человек.

Это связано с техническими особенностями, высокой стоимостью операции и выраженной чувствительностью железы, которая повреждается даже при прикосновении к ней пальцем. Кроме того, при проведении операции у реципиента возникает высокая вероятность выделения большого количества трипсина и самопереваривания органа. Аналогичная ситуация может произойти у живого донора при извлечении части органа: подтекание в результате хирургического повреждения сока с ферментами приводит к развитию патологии других органов брюшной полости и разрушению собственной поджелудочной железы.

Показания к назначению операции больному

Операция была разработана для спасения пациентов с сахарным диабетом первого типа. Изначально была задача добиться нормогликемии и избавить больного от почасового введения инсулина. С этой целью неработающие или поврежденные β-клетки островков Лангерганса нужно заменить здоровыми. Но после этого вместо инъекций инсулина возникает необходимость постоянно принимать иммуносупрессанты для предотвращения отторжения чужеродного органа или его части.

Показаниями к трансплантации являются:

- инсулинозависимый сахарный диабет у пациентов с начинающейся почечной недостаточностью, которым в ближайшее время потребуется гемодиализ или пересадка почек (согласно статистическим данным, в 90% случаев болезни трансплантация железы и почек делается одномоментно),

- вторичный диабет, возникший в результате глубокого поражения тканей ПЖ (рак, панкреатит, пигментный цирроз),

- развившаяся невосприимчивость к инсулину (синдром Кушинга, акромегалия),

- необъяснимая гипогликемия,

- отсутствие эффекта от стандартного лечения.

При имеющихся показаниях операцию необходимо сделать до развития необратимых осложнений в виде:

- выраженной ретинопатии и слепоты,

- тяжелой нейропатии,

- поражений микроциркуляции с некрозом тканей и заболеваний крупных сосудистых стволов.

Любое вмешательство на поджелудочной железе связано с трудностями технического плана, которые несравнимы с трансплантацией печени или почек. Только очень жесткие показания и отсутствие альтернативы в медикаментозной терапии позволяют использовать такой радикальный метод.

Необходимость в хирургической замене органа на донорский возникает также при выраженных повреждениях тканей железы, в результате чего все ее функции значительно нарушены и не поддаются коррекции:

- новообразования (доброкачественные),

- гнойный процесс в брюшной полости, затрагивающий поджелудочную железу,

- массовая гибель клеток органа (хронический панкреатит с частыми обострениями, панкреонекроз).

Из-за технических и организационных сложностей, больших финансовых затрат пересадка органа в перечисленных случаях назначается исключительно редко. Основным показанием остается тяжелый сахарный диабет.

Противопоказания для трансплантации органа

В проведении операции нуждаются, в основном, тяжелые больные, когда стандартное лечение сахарного диабета неэффективно и уже имеются осложнения. Поэтому противопоказания к оперативному вмешательству являются относительными:

- возраст − более 55 лет,

- наличие злокачественных новообразований в организме,

- инфаркт миокарда или инсульт в анамнезе,

- патология сосудов и сердца, обусловленная выраженными атеросклеротическими изменениями (осложненные формы ИБС, глубокое поражение атеросклерозом аорты и подвздошных сосудов, операции на коронарных артериях в прошлом),

- кардиомиопатия с низкой фракцией выброса,

- осложнения сахарного диабета в тяжелой стадии,

- активный туберкулез,

- наркомания, алкоголизм, СПИД.

Не рекомендуется проводить пересадку ПЖ при имеющемся злокачественном новообразовании.

Диагностика перед назначением трансплантации

Если все-таки без операции обойтись нельзя, пациент должен пройти тщательное обследование для исключения неожиданных тяжелых осложнений как в ходе операции, так и в послеоперационном периоде.

Ряд обязательных функциональных обследований установлен протоколами проведения операции:

- ЭКГ,

- R0 ОГК (рентгенография органов грудной клетки),

- УЗИ ОБП и ЗП (органов брюшной полости и забрюшинного пространства),

- КТ (компьютерная томография).

К необходимым лабораторным исследованиям относятся:

- общеклинические и биохимические анализы, включая амилазу крови и мочи,

- анализы мочи для изучения функций почек,

- анализы на гепатиты, ВИЧ, RW,

- определение группы и резус-фактора крови.

Назначаются консультации узких специалистов:

- эндокринолога,

- гастроэнтеролога,

- кардиолога,

- нефролога и тех, к которым сочтут нужным направить хирурги.

В некоторых случаях требуется дообследование: оно назначается при тяжелом течении диабета, осложнившегося нейропатией. В такой ситуации диабетик может не ощущать приступов стенокардии, поэтому не предъявляет жалоб, и, несмотря на выраженный атеросклероз коронарных сосудов и сердечную недостаточность, диагноз ИБС (ишемическая болезнь сердца) не выставлен. Для его уточнения проводятся:

- ЭХОКГ,

- ангиография сосудов,

- радиоизотопное исследование сердца.

Виды трансплантаций железы

Радикальное лечение может проводиться в разных объемах. В ходе операции пересаживают:

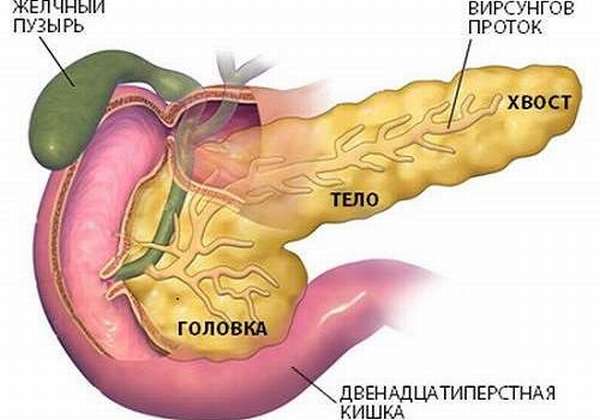

- отдельные сегменты железы (хвост или тело),

- панкреатодуоденальный комплекс (полностью вся железа с сегментом прилегающей непосредственно к ней двенадцатиперстной кишки),

- полностью железу и почки одномоментно (90% случаев),

- поджелудочную железу после предварительной трансплантации почек,

- культуру β-клеток донора, вырабатывающих инсулин.

Объем оперативного вмешательства зависит от масштаба поражения тканей органа, общего состояния больного и данных обследований. Решение принимает хирург.

Операция является плановой, поскольку требует серьезной подготовки больного и трансплантата.

Методика операции по пересадке

Донорский орган помещают в подвздошную ямку (туда же укладывают и почку) через срединный разрез по белой линии живота. Артериальное кровообращение он получает через свои сосуды от аорты реципиента. Венозный отток осуществляется через систему портальной вены (это наиболее физиологичный путь) или нижнюю полую вену. Поджелудочную железу соединяют со стенкой тонкой кишки или мочевого пузыря больного бок в бок.

Проток ПЖ, по которому проходит панкреатический сок, содержащий пищеварительные ферменты, выводится в просвет тонкого кишечника или мочевого пузыря. В последнем случае это происходит через сформированную из участка двенадцатиперстной кишки (ДПК) донора манжету, с которой была пересажена железа.

Продолжительность операции – не менее 4 часов.

Если необходима синхронная (симультанная) пересадка ПЖ с почкой, то предпочтителен более физиологичный первый вариант — присоединение к тонкой кишке. Таким образом, исключают развитие тяжелых осложнений, которые возникают при сшивании с мочевым пузырем. Вероятность отторжения поджелудочной железы возрастает во много раз в случае, если ее внедряют вместе с почкой. Это связано с тем, что, по сравнению с железой, почки отторгаются чаще. Отторжение отдельно подсаженной ПЖ отследить трудно.

Вывод протока в мочевой пузырь (это делается либо при трансплантации только поджелудочной железы – без почки, или же при пересадке железы после уже подсаженной почки) дает возможность:

- отслеживать уровень амилазы мочи как маркера повреждения и, таким образом, выявлять процесс отторжения трансплантата в раннем периоде,

- снижать опасность развития инфекции.

В выведении протока ПЖ в мочевой пузырь есть много недостатков:

- развитие ацидоза,

- гематурия,

- возникновение инфекций,

- формирование стриктуры (сужения) уретры.

Если проводится пересадка небольшой части ПЖ, для отведения панкреатического сока используют неопрен — искусственный материал, который быстро затвердевает. Но этот способ нечасто применяется. Обычно проток отводится в мочевой пузырь или кишечник, как и при трансплантации целой железы.

При успешной пересадке отторжения донорского органа не происходит. Глюкоза нормализуется в течение первых дней, необходимость в инсулине отпадает. При этом больного переводят на длительный прием иммуносупрессоров. Схема включает 3 препарата с разнонаправленным механизмом действия.

Целью операции, помимо нормализации углеводного обмена, является предотвращение появления и прогрессирования жизнеопасных осложнений:

- нефропатии,

- ретинопатии (предупреждение слепоты),

- нейропатии.

При выполнении этой задачи качество жизни после трансплантации значительно повышается, по сравнению с жизнью на гемодиализе.

Пересадка островков Лангерганса

Теоретически, гипергликемия нормализуется путем пересадки островков Лангерганса или введением в организм их β-клеток, которые вырабатывают инсулин. Практически — сделать это крайне сложно. Требуется выполнить следующие этапы:

- измельчить поджелудочную железу донора,

- добавить к полученной смеси клеток коллагеназу,

- отцентрифугировать обработанные клетки в специальной центрифуге,

- полученную клеточную массу ввести в портальную вену, селезенку или капсулу почки.

После всех подготовительных манипуляций из одной железы получается чрезвычайно маленькое, недостаточное для проведения процедуры количество жизнеспособных клеток. Методика находится в процессе доработки, активно изучаются другие варианты введения готовых клеток донора. Например, делаются попытки пересаживать поджелудочную железу эмбриона, но она способна после трансплантации расти и выделять инсулин непродолжительное время.

Искусственная ПЖ

Ведутся исследования и разработки по пересадке искусственного трансплантата. Если они закончатся успешно, это решит проблему, поскольку методика имеет ряд преимуществ:

- нет необходимости зависеть от донора — пересадка может быть проведена в любой момент, даже экстренно,

- искусственный орган полностью имитирует все функции натурального.

Он представляет собой сложное устройство с датчиком, определяющим количество глюкозы в крови. Основная цель искусственной ПЖ — обеспечить потребности организма в инсулине, поэтому основным показанием является сахарный диабет.

Поджелудочная железа не может существовать более получаса без кислорода. Поэтому для хранения используется холодная консервация, позволяющая сохранять жизнедеятельность органа в течение 3–6 часов. Это усложняет подбор донора. Во избежание подобных ситуаций применяются новые технологии: например, пересаживают только малофункциональную часть ПЖ – хвостовую, с последующим введением в протоки имплантантов. Такие операции эффективны в 85% случаев.

Прогнозы после операции

Наиболее физиологичным и относительно безопасным методом с наилучшим прогнозом выживаемости является одномоментная трансплантация поджелудочной железы и почки. Стоимость такой операции значительно превышает все остальные варианты, требуется длительное время на ее подготовку и проведение и высокая квалификация хирурга.

Хирургическое вмешательство по пересадке органа и его исход напрямую зависят от нескольких факторов. Важно учитывать:

- объем выполняемых функций трансплантата на момент операции,

- возраст и общее состояния донора на момент смерти,

- совместимость тканей донора и реципиента по всем параметрам,

- стабильность гемодинамики пациента.

Согласно существующим статистическим данным, выживаемость после проведенной трансплантации ПЖ от донора-трупа составляет:

- два года – в 83% случаев,

- около пяти лет – в 72%.

Пересадка от живых доноров-родственников также проводится, но опыт пока небольшой. Хотя статистика в перспективе более оптимистична:

- выживаемость в течение года — 68%,

- в течение 10 лет — наблюдается полное восстановление здоровья у 38% пациентов.

Полностью пересадить железу от живого донора невозможно, поскольку орган непарный, и жить без него человек не сможет.

Если после операции началось отторжение органа, прогноз — неблагоприятный. Остановить процесс в подобных случаях крайне сложно, пациент может погибнуть в течение ближайших дней или недель. Нужно отметить, что отторжение наблюдается крайне редко.

Наблюдалось прекращение работы пересаженного органа через несколько лет – тогда пациенту вновь назначают инсулинотерапию или ставят вопрос о повторной трансплантации.

В каких странах проводятся операции по трансплантации поджелудочной железы?

В связи с высокой технической сложностью операции, ее рекомендуется проводить в известных клиниках, имеющих определенный опыт и специалистов высокой квалификации. Крупные центры трансплантологии имеются во многих странах. Хорошо зарекомендовали себя:

- Россия,

- Беларусь,

- Казахстан,

- Германия,

- Израиль,

- Америка.

Сколько может стоить операция, зависит от цены не только самой хирургической манипуляции, но и других составляющих:

- подготовки пациента к хирургическому вмешательству,

- реабилитационного периода,

- труда медицинского персонала, участвующего в операции и уходе за больным после нее.

Стоимость трансплантации ПЖ колеблется от 275 500 до 289 500 $. Если пересадка проводится совместно с почкой, цена увеличивается почти в два раза и составляет примерно 439 тыс. $.

Подбор органов и их распределение среди пациентов

Органы для проведения трансплантации изымаются у недавно умерших пациентов не старше 55 лет. Донором может быть даже ребёнок с трехлетнего возраста. В анамнезе донора не должно быть непереносимости глюкозы и алкоголизма, причина наступившей смерти — мозговая катастрофа (инсульт). Помимо этих требований, донор должен быть здоров на момент летального исхода и не иметь:

- панкреатита,

- инфекций в брюшной полости,

- травматических повреждений,

- атеросклероза брюшного отдела аорты.

Поскольку поджелудочная железа — чрезвычайно чувствительный орган, ее извлекают для сохранения целостности вместе с печенью и селезенкой. Затем печень отделяют, а селезенку с железой и частью ДПК консервируют, используя специальные растворы, поместив их в транспортировочный контейнер с низкой температурой. Храниться ПЖ может не более 20 часов. При подготовке к пересадке проводится ряд анализов на совместимость тканей.

При необходимости в одномоментной пересадке ПЖ вместе с почкой, эти органы должны быть от одного донора.

Мизерное количество сегментарных пересадок ПЖ проводится от живых людей — они составляют менее 1%. Но их применение ограничено в связи с развитием серьезных осложнений для донора:

- инфаркт селезенки,

- панкреатит,

- диабетический абсцесс,

- подтекание панкреатического сока в результате изъятия части ПЖ и образование кисты,

- вторичный диабет.

При хорошем функционировании трансплантата и отсутствии осложнений качество жизни и ее продолжительность значительно повышаются. Важно тщательно выполнять все рекомендации врача в реабилитационный период — от этого зависит не только хорошее самочувствие, но и жизнь.

Список литературы

- Общероссийская общественная организация трансплантологов, Российское трансплантологическое общество. Трансплантация поджелудочной железы. Национальные клинические рекомендации 2013 г.

- Зайнутдинов, А. М. Острый деструктивный панкреатит: выбор оптимального метода лечения. Анналы хирургии 2008 г. № 6 стр.10–14.

- Леонович С.И., Игнатович И.Н., Слука Б.А. Трансплантация культуры островковых клеток поджелудочной железы в красный костный мозг в эксперименте. Белорусский медицинский журнал 2004 г. №1, стр. 55–57.

- Шумаков В.И., Игнатенко С.Н., Петров Г.Н. и др. Трансплантация почки и поджелудочной железы больным инсулинзависимым сахарным диабетом. Хирургия 1991 г. №7 стр. 3–8.

- Боженков, Ю. Г. Практическая панкреатология. Руководство для врачей М. Мед. книга Н. Новгород Изд-во НГМА, 2003 г.

- Молитвословов А.Б. Хирургия поджелудочной железы: острый панкреатит, травмы поджелудочной железы, трансплантация поджелудочной железы. Русский медицинский журнал, 1996 г., №4, 3, стр. 151–153.

Источник