Соляная кислота вырабатывается поджелудочной железой

Поджелудочная железа – важная составляющая пищеварительной системы человека. Она является главным поставщиком ферментов, без которых невозможно полноценное переваривание белков, жиров и углеводов. Но выделением панкреатического сока ее деятельность не ограничивается. Особые структуры железы – островки Лангерганса, которые выполняют эндокринную функцию, секретируя инсулин, глюкагон, соматостатин, панкреатический полипептид, гастрин и грелин. Гормоны поджелудочной железы участвуют во всех видах обмена, нарушение их выработки ведет к развитию серьезных заболеваний.

Гормоны поджелудочной железы регулируют функции пищеварительной системы и обмен веществ

Гормоны поджелудочной железы регулируют функции пищеварительной системы и обмен веществ

Эндокринная часть поджелудочной железы

Клетки поджелудочной железы, синтезирующие гормональноактивные вещества, называются инсулоцитами. Они расположены в железе скоплениями – островками Лангерганса. Общая масса островков составляет всего 2% от веса органа. По строению различают несколько типов инсулоцитов: альфа, бета, дельта, РР и эпсилон. Каждая разновидность клеток способна образовывать и секретировать определенный вид гормонов.

Какие гормоны вырабатывает поджелудочная железа

Перечень панкреатических гормонов обширный. Одни описаны очень подробно, а свойства других изучены еще недостаточно. К первым относится инсулин, считающийся самым изученным гормоном. К представителям биологически активных веществ, исследованных недостаточно, можно отнести панкреатический полипептид.

Инсулин

Особые клетки (бета-клетки) островков Лангерганса поджелудочной железы синтезируют гормон пептидной природы, получивший название инсулин. Спектр действия инсулина широк, но основное его назначение – понижение уровня глюкозы в плазме крови. Влияние на обмен углеводов реализуется благодаря способности инсулина:

- облегчать поступление глюкозы в клетку путем повышения проницаемости мембран;

- стимулировать усвоение глюкозы клетками;

- активировать образование в печени и мышечной ткани гликогена, являющегося основной формой хранения глюкозы;

- подавлять процесс гликогенолиза – расщепления гликогена до глюкозы;

- тормозить глюконеогенез – синтезирование глюкозы из белков и жиров.

Но не только метаболизм углеводов является сферой приложения гормона. Инсулин способен влиять на белковый и жировой обмен через:

- стимуляцию синтеза триглицеридов и жирных кислот;

- облегчение поступления глюкозы в адипоциты (жировые клетки);

- активизацию липогенеза – синтеза жиров из глюкозы;

- торможение липолиза – расщепления жиров;

- угнетение процессов распада белка;

- повышение проницаемости клеточных мембран для аминокислот;

- стимуляцию синтеза белка.

Инсулин обеспечивает ткани запасами потенциальных источников энергии. Его анаболический эффект приводит к увеличению депо белка и липидов в клетке и определяет роль в регуляции процессов роста и развития. Кроме того, инсулин влияет на водно-солевой обмен: облегчает поступление калия в печень и мышцы, способствует удержанию воды в организме.

Главным стимулом образования и секреции инсулина является рост уровня глюкозы в сыворотке крови. К увеличению синтеза инсулина также приводят гормоны:

- холецистокинин;

- глюкагон;

- глюкозозависимый инсулинотропный полипептид;

- эстрогены;

- кортикотропин.

Поражение бета-клеток ведет к нехватке или отсутствию инсулина – развивается сахарный диабет 1-го типа. Кроме генетической предрасположенности, в возникновении этой формы заболевания играют роль вирусные инфекции, стрессовые воздействия, погрешности питания. Инсулинорезистентность (невосприимчивостью тканей к гормону) лежит в основе диабета 2-го типа.

Выработка инсулина зависит, главным образом, от уровня глюкозы в крови

Выработка инсулина зависит, главным образом, от уровня глюкозы в крови

Глюкагон

Пептид, производимый альфа-клетками островков поджелудочной железы, называется глюкагоном. Его действие на человеческий организм противоположно действию инсулина и заключается в повышении уровня сахара в крови. Основная задача – поддержание стабильного уровня глюкозы в плазме между приемами пищи, выполняется за счет:

- расщепления гликогена в печени до глюкозы;

- синтеза глюкозы из белков и жиров;

- угнетения процессов окисления глюкозы;

- стимуляции расщепления жиров;

- образования кетоновых тел из жирных кислот в клетках печени.

Глюкагон повышает сократительную способность сердечной мышцы, не влияя на ее возбудимость. Результатом является рост давления, силы и частоты сердечных сокращений. В стрессовых ситуациях и при физических нагрузках глюкагон облегчает скелетным мышцам доступ к энергетическим запасам и улучшает их кровоснабжение благодаря усилению работы сердца.

Глюкагон стимулирует высвобождение инсулина. При инсулиновой недостаточности содержание глюкагона всегда повышено.

Соматостатин

Пептидный гормон соматостатин, вырабатываемый дельта-клетками островков Лангерганса, существует в виде двух биологически активных форм. Он подавляет синтез многих гормонов, нейромедиаторов и пептидов.

Соматостатин, кроме того, замедляет всасывание глюкозы в кишечнике, снижает секрецию соляной кислоты, моторику желудка и секрецию желчи. Синтез соматостатина возрастает при высоких концентрациях глюкозы, аминокислот и жирных кислот в крови.

Читайте также:

Как сохранить здоровье поджелудочной железы: 5 советов

6 признаков гипогликемии

Враги фигуры: 9 продуктов, усиливающих аппетит

Гастрин

Гастрин – пептидный гормон, кроме поджелудочной железы вырабатывается клетками слизистой оболочки желудка. По количеству аминокислот, входящих в его состав, различают несколько форм гастрина: гастрин-14, гастрин-17, гастрин-34. Поджелудочная железа секретирует в основном последний. Гастрин участвует в желудочной фазе пищеварения и создает условия для последующей кишечной фазы посредством:

- увеличения секреции соляной кислоты;

- стимуляции выработки протеолитического фермента – пепсина;

- активизации выделения бикарбонатов и слизи внутренней оболочкой желудка;

- усиления моторики желудка и кишечника;

- стимуляции секреции кишечных, панкреатических гормонов и ферментов;

- усиления кровоснабжения и активации восстановления слизистой оболочки желудка.

Стимулируют выработку гастрина, на который влияет растяжение желудка при приеме пищи, продукты переваривания белков, алкоголь, кофе, гастрин-высвобождающий пептид, выделяемый нервными отростками в стенке желудка. Уровень гастрина растет при синдроме Золлингера – Эллисона (опухоль островкового аппарата поджелудочной железы), стрессе, приеме нестероидных противовоспалительных препаратов.

Определяют уровень гастрина при дифференциальной диагностике язвенной болезни и болезни Аддисона – Бирмера. Это заболевание еще называют пернициозной анемией. При нем нарушение кроветворения и симптомы анемии вызваны не дефицитом железа, что встречается чаще, а нехваткой витамина В12 и фолиевой кислоты.

Грелин

Грелин продуцируют эпсилон-клетки поджелудочной железы и специальные клетки слизистой оболочки желудка. Гормон вызывает чувство голода. Он взаимодействует с центрами головного мозга, стимулируя секрецию нейропептида Y, ответственного за возбуждение аппетита. Концентрация грелина перед приемом пищи растет, а после – снижается. Функции грелина разнообразны:

- стимулирует секрецию соматотропина – гормона роста;

- усиливает выделение слюны и готовит пищеварительную систему к приему пищи;

- усиливает сократимость желудка;

- регулирует секреторную активность поджелудочной железы;

- повышает уровень глюкозы, липидов и холестерола в крови;

- регулирует массу тела;

- обостряет чувствительность к пищевым запахам.

Грелин координирует энергетические потребности организма и участвует в регуляции состояния психики: депрессивные и стрессовые ситуации повышают аппетит. Кроме того, он оказывает действие на память, способность к обучению, процессы сна и бодрствования. Уровень грелина увеличивается при голодании, похудении, низкой калорийности пищи и уменьшении содержания глюкозы в крови. При ожирении, сахарном диабете 2-го типа отмечается снижение концентрации грелина.

Грелин – гормон, отвечающий за чувство голода

Грелин – гормон, отвечающий за чувство голода

Панкреатический полипептид

Панкреатический полипептид является продуктом синтеза РР-клеток поджелудочной железы. Его относят к регуляторам пищевого режима. Действие панкреатического полипептида на процессы пищеварения следующее:

- угнетает внешнесекреторную активность поджелудочной железы;

- сокращает выработку панкреатических ферментов;

- ослабляет перистальтику желчного пузыря;

- тормозит глюконеогенез в печени;

- усиливает пролиферацию слизистой оболочки тонкой кишки.

Секреции панкреатического полипептида способствует богатая белком пища, голодание, физические нагрузки, резкое падение уровня сахара крови. Снижают выделяемое количество полипептида соматостатин и глюкоза, введенная внутривенно.

Вывод

Нормальное функционирование организма требует слаженной работы всех эндокринных органов. Врожденные и приобретенные заболевания поджелудочной железы ведут к нарушению секреции панкреатических гормонов. Понимание их роли в системе нейрогуморальной регуляции помогает успешно решать диагностические и лечебные задачи.

Видео

Предлагаем к просмотру видеоролик по теме статьи.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.

Источник

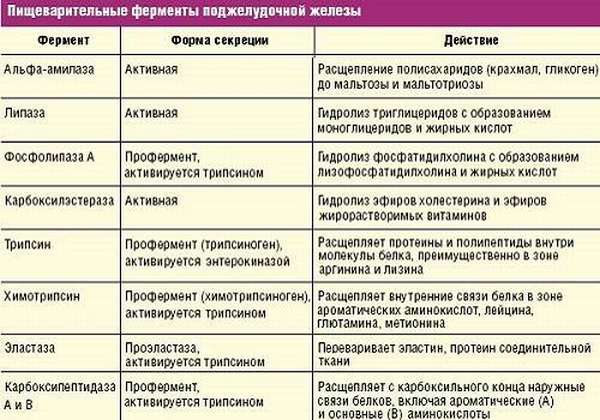

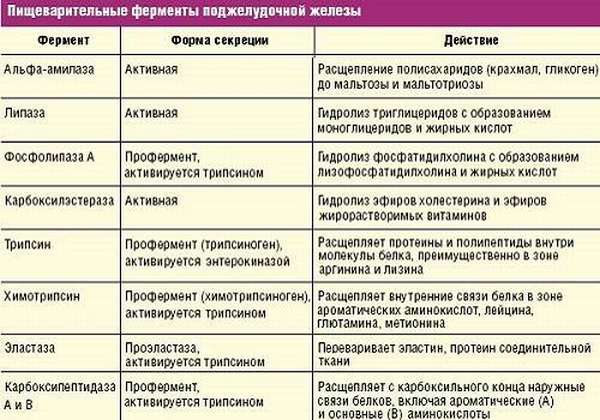

Пищеварительные ферменты сока железы играют главную роль в переваривании пищи. От правильной работы и нормальной экзокринной функции ПЖ зависит работа пищеварительного тракта. Жиры, белки и углеводы в их первоначальном виде, в котором они поступают в организм, не могут сразу всасываться и принимать участие в дальнейших биохимических реакциях. В процессе пищеварения происходит расщепление компонентов пищи на их составляющие, которые в дальнейшем принимают участие в основном процессе метаболизма. Это происходит благодаря содержимому панкреатического сока. Таким образом, поддерживается деятельность всех органов и систем, сбалансированное существование организма.

Какие ферменты вырабатывает поджелудочная железа?

Выявлено, что в поджелудочной железе вырабатывается пищеварительный сок, содержащий больше 20 ферментов. Количество фермента секрета ПЖ и его активность зависят от качества и объема употребляемой пищи. Стимулировать его выделение могут желчные кислоты. Все синтезируемые энзимы объединяются в 3 группы:

- липаза — воздействует на жиры, расщепляя их на жирные кислоты, всасывающиеся в кишечнике,

- протеаза — разрывает связи в молекулах белка до образования составляющих их аминокислот,

- амилаза — расщепляет полисахариды (крахмал, гликоген) до глюкозы, которая всасывается в кровь.

Промежуточным продуктом расщепления углеводов пищи являются олигосахариды (части крупной молекулы) – они образуются под воздействием амилазы. Дальнейшее превращение происходит благодаря другим энзимам из ее группы: мальтазы, лактазы, инвертазы.

Эти ферменты разрывают связи в молекулах олигосахаридов до образования глюкозы – главного источника энергии, которая уже поступает в кровь.

Каждый энзим из группы амилазы выполняет свои функции: например, лактаза предназначена для расщепления молочного сахара — лактозы.

Липаза воздействует на жиры, которые в своем первоначальном виде не попадают в сосуды. Она превращает их в глицерин и жирные кислоты. В группу ферментов, воздействующих на липиды, входит также холестераза.

Протеазы по своему воздействию являются гидролазами: они расщепляют пептидные связи в белковых молекулах. Их гидролитические функции одинаковы у экзопротеаз, вырабатываемых самой ПЖ (карбоксипептидаза) и расщепляющих внешние пептидные связи в белках и у эндопротеаз:

- пепсин,

- химозин,

- гастриксин,

- трипсин,

- химотрипсин,

- эластаза.

Их функции:

- Трипсин превращает белок в пептиды.

- Карбоксипептидаза расщепляет пептиды до аминокислот.

- Эластаза воздействует на протеины и эластин.

Все ферменты, содержащиеся в панкреатическом соке, являются неактивными. Лишь в тонкой кишке, куда они попадают через главный проток железы, происходит их активация под воздействием энтерокиназы (фермента тонкой кишки). Этот энзим, в свою очередь, активируется только в присутствии желчи в просвете кишечника: трипсиноген превращается в трипсин. Он играет основную роль для дальнейшего процесса пищеварения: при его участии активируются другие ферменты.

Все энзимы начинают вырабатываться железой, как только пищевой комок достигает двенадцатиперстной кишки. Этот процесс занимает 12 часов. Качественный и количественный состав энзимов зависит от употребляемой еды. В сутки выделяется больше литра панкреатического сока.

Симптомы недостатка и переизбытка выработки ферментов

Для нормального переваривания пищи необходимо наличие в вырабатываемом поджелудочном соке достаточного количества энзимов. Выявлено несколько патологий, связанных с недостаточным синтезом ферментов. По механизму развития они относятся к пищевой непереносимости.

Ферментная недостаточность может возникать при рождении или быть приобретенной. Первый вариант развивается как результат генных поломок, во втором случае развитие патологии происходит на фоне изменений в паренхиме поджелудочной железы.

Причины, приводящие к приобретенному недостатку выработки ферментов, могут быть различными, иногда не зависящие изначально от состояния железы, а связаны с внешним воздействием или изменениями во внутренних органах. На первом месте находится любая патология ПЖ, но фактором нарушений могут стать:

- любые тяжело протекающие болезни органов и систем человека,

- неблагоприятная экологическая обстановка,

- гиповитаминоз и недостаток микроэлементов, а также белковая недостаточность в питании,

- лекарственные интоксикации,

- инфекционные заболевания,

- нарушение кишечной микрофлоры.

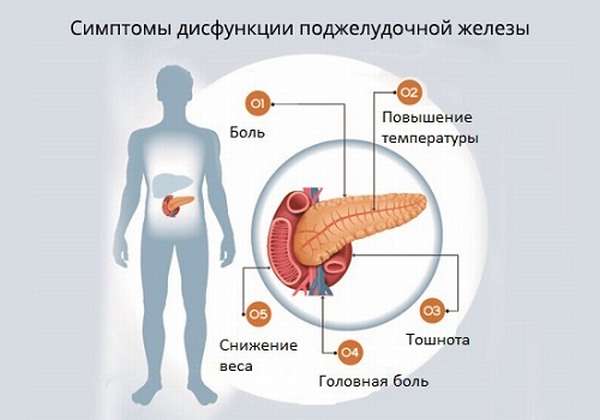

Все разнообразные причины, вызывающие иногда тяжелые изменения ферментативной активности, имеют общие клинические проявления. Степень их выраженности зависит от тяжести основного заболевания или интенсивности воздействующего фактора:

- сниженный аппетит,

- понос,

- метеоризм (вздутие живота) различной степени, отрыжки воздухом,

- тошнота и рвота, в тяжелых случаях — многократная, не приносящая облегчения,

- резкое похудение — иногда на фоне нормального питания,

- у детей — задержка физического развития.

Такая симптоматика свойственна и врожденной, и приобретенной ферментной недостаточности. В случае генной патологии это может проявляться с первых дней рождения и распознаваться общими симптомами: вялостью, плаксивостью малыша, беспокойством, срыгиваниями после еды, частым зловонным жидким стулом до 8 и более раз в сутки. Характерен вид стула: пенистый, обильный, с резким кислым запахом. Обычно это свидетельствует о нарушении углеводного обмена и ферментов, с ним связанными.

Состояние и клинические проявления напоминают кишечную инфекцию, поэтому для уточнения диагноза проводится ряд диагностических анализов. В результате обследования выявляют, недостаток какого конкретно фермента испытывает организм.

Сегодня изучено несколько патологий, связанных с малым количеством синтезируемых энзимов ПЖ:

- Лактазная недостаточность.

- Целиакия — нарушение расщепления глютена.

- Фенилкетонурия — дефицит аминокислоты.

Недостаточная продукция лактазы

Недостаточность продуцирования лактазы — энзима, расщепляющего молочный сахар (лактозу), проявляется с первых дней жизни ребенка. Железа не может секретировать лактазу. Полное отсутствие этого энзима или резкое снижение его выделения в полость тонкого кишечника может блокировать процесс расщепления лактозы. Она не всасывается в первоначальном виде и не усваивается организмом. Это проявляется повышенным аппетитом. Но ребенок остается голодным из-за отсутствия насыщаемости: лактоза не переваривается, не расщепляется в кишечнике и не всасывается.

При осмотре выявляется выраженное вздутие живота, болезненность при пальпации, частые отрыжки воздухом, срыгивания молоком после кормления. Частый зеленый стул с неприятным запахом может продолжаться через каждые 2–3 часа. Выражена постоянная плаксивость, капризность, плохой сон.

Целиакия

Проявляется у ребенка, когда начинается прикорм кашами. Развитие патологии связано с невозможностью ПЖ выработать протеолитический энзим, расщепляющий белок глиадин. Он содержится во всех злаках, за исключением риса, кукурузы, гречки. Желудок и кишечник не переваривают белок.

Поздняя диагностика и отсутствие своевременной терапии могут вызвать гибель пациента. Под воздействием глиадина у таких людей происходит атрофия клеток слизистой кишечника с нарушением всасывания белков, углеводов, жиров, витаминов, минералов. Развиваются тяжелые водно-электролитные расстройства и гипотрофия. Это сопровождается полифекалией, метеоризмом, задержкой психомоторного развития.

Фенилкетонурия

Фенилкетонурия — проявление недостаточности энзима ПЖ, расщепляющего фенилаланин (одной из аминокислот белка) и превращающего его в тирозин. Последний препятствует отложению жиров, снижает аппетит, улучшает функции других эндокринного аппарата — гипофиза, щитовидной железы, надпочечников. Накапливающиеся в организме продукты нарушения гидролиза фенилаланина токсически действуют на клетки нервной системы. С первых дней жизни появляется неукротимая рвота, возникающая сразу после кормления. Это напоминает пилороспазм или стеноз луковицы ДПК. Специфическим является повышенная потливость с мышиным запахом пота и мочи, беспокоят также:

- постоянная слабость,

- сонливость,

- раздражительность,

- судорожные припадки,

- уменьшение размеров головы,

- кожные изменения.

В дальнейшем состояние ухудшается: происходит отставание в физическом и психическом развитии — ребенок поздно начинает сидеть, ходить, разговаривать (у 60% детей с такой патологией к 3–4-летнему возрасту развивается идиотия — полное отсутствие мышления и речи).

Основным и единственным на данный момент методом лечения этих врожденных нарушений ПЖ является диета. Иногда (при лактазной недостаточности) назначается прием лактазы внутрь.

Переизбыток ферментов

Избыток выработки энзимов происходит при панкреатите. Клинические проявления аналогичны симптомам недостаточной панкреатической секреции: боли в животе, частый жидкий стул, тошнота, многократная рвота без облегчения состояния, метеоризм. Выраженность каждого признака зависит от масштабов поражения паренхимы ПЖ. В тяжелых случаях нарушается не только внешнесекреторная функция железы, но и инкреторная: воспалительный процесс затрагивает островки Лангерганса — структуры, синтезирующие гормоны. Если погибают бета-клетки, продуцирующие инсулин, происходит подавление процессов углеводного обмена с развитием сахарного диабета.

Методы диагностики патологий

Для диагностики функционального состояния ПЖ применяют биохимические и инструментальные методы исследования.

Помимо этого, определяют функции печени — билирубин, трансаминазы, общий белок и его фракции, глюкозу крови.

В моче выявляют наличие аминокислот.

Для выявления фенилкетонурии – врожденной патологии ПЖ – применяется определение фенилаланина в крови. Эти анализы проводятся в родильных домах у всех новорожденных на 4–5 день жизни. По рекомендации ВОЗ, патология включена в список наследственных заболеваний, рекомендованных для ранней диагностики.

Целиакия выявляется методами серологической диагностики с определением антител и антигенов при глютеновой непереносимости.

Лактазная недостаточность подтверждается результатами исследований крови и анализом лактозной кривой: проводится стимуляция лактозой — пациенту дается лактоза в маленькой дозировке, затем исследуется кровь. А также определяется уровень лактозы в моче, куда она поступает в незначительных количествах.

Инструментальные методы исследования применяются для дифдиагностики и исключения органического поражения тканей ПЖ или наличия конкрементов, кист, воспалительных процессов. Проводятся:

- УЗИ,

- КТ,

- МРТ.

Какие анализы необходимо сдать для определения ферментов?

Изучаются анализы крови и мочи на активность основных ферментов:

- амилазы,

- трипсина,

- липазы.

Копрограмма при наличии непереваренных мышечных волокон, жиров, частиц крахмала указывает на недостаточное ферментное содержимое.

Основной показатель при изучении анализа кала — эластаза. Ее снижение может помочь вылечить болезнь и заставить нормально функционировать пищеварительные органы.

Медикаментозное лечение патологий

При хроническом панкреатите, когда процесс обусловлен недостаточным поступлением энзимов (в отличие от острого, с развитием панкреонекроза), основным методом лечения является ферментозамещающая терапия. Назначается энзимный препарат, который нормализует работу внутренних органов. Одновременно необходима диета, которую нужно соблюдать длительное время, иногда — пожизненно, это зависит от степени энзимной недостаточности.

Коррекция экзокринной недостаточности проводится по уровню липазы — незаменимому энзиму, который вырабатывается в полном объеме самой ПЖ. Поэтому активность лекарства, которое выбирается для заместительной терапии, рассчитывается в липазных единицах — ЛЕ. В аннотации к любому из них указаны эти данные — количество липазы в ЛЕ. Список ферментов для коррекции пищеварения обширный. Доза, кратность и длительность приема назначается и контролируется врачом и зависит от степени недостаточности.

Сегодня наиболее эффективным является Креон – двухоболочечный препарат. В его производстве используются инновационные технологии: в одной капсуле содержится большое количество кишечнорастворимых микросфер, содержащих фермент. Это улучшает всасывание энзима: он не подвержен разрушению соляной кислотой в желудке, поскольку она не действует на капсулу. Выход фермента из микросфер и переваривание им пищи происходит в просвете ДПК. Его применение удобно тремя существующими дозировками: 10000, 25000 и 40000 МЕ липазы.

Лекарство можно назначать ребенку и взрослому пациенту с тяжелым течением панкреатита, когда необходимы высокие дозы препарата.

Параллельно назначается симптоматическое лечение, которое заключается в приеме спазмолитиков, обезболивающих, препаратов, снижающих секрецию желудком соляной кислоты, процессы газообразования в кишечнике. Терапия может проводиться в амбулаторных условиях дома, но под контролем специалиста.

Список литературы

- Полтырев С.С., Курцин И.Т. Физиология пищеварения. М. Высшая школа. 1980 г.

- Коровина И. А. Экзокринная недостаточность поджелудочной железы: проблемы и решения. М.: Анахарсис, 2001 г. стр. 48.

- Коротько Г.Ф. Секреция поджелудочной железы. М.: «ТриадаХ» 2002 г. стр. 223.

- Русаков В.И. Основы частной хирургии. Издательство Ростовского Университета 1977 г.

- Хрипкова А.Г. Возрастная физиология. М. Просвещение 1978 г.

Источник