Снимок узи рака поджелудочной железы

КАК ДИАГНОСТИРОВАТЬ РАК ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Поджелудочная железа — очень важный орган, вырабатывающий нужный для пищеварения панкреатический сок, а также принимающий участие в выработке гормонов, в том числе инсулина. Опухолевые заболевания железы встречаются часто. К их особенностям следует отнести то, что ранние симптомы рака поджелудочной железы как таковые отсутствуют. На ранней стадии новообразования панкреато-дуоденальной зоны не проявляются какой-либо симптоматикой, из-за чего поздно диагностируются. Так, пациент длительное время может не подозревать об онкологическом заболевании. Симптомы появляются только при прорастании опухоли в соседние органы, при увеличении ее размеров (например, когда она сдавливает Фатеров сосочек, в который открываются желчные протоки). При таком варианте течения болезни появляется механическая желтуха. Это заставляет пациента идти на диагностическое исследование (КТ, МРТ, УЗИ), при котором и выявляется онкологический процесс. В остальных случаях новообразование может быть случайной находкой при исследованиях, выполненных по каким-то другим причинам. Чаще опухоль обнаруживается случайно при выполнении профилактического УЗИ.

КАК ПРОВЕРИТЬ ПОДЖЕЛУДОЧНУЮ ЖЕЛЕЗУ НА РАК

Сегодня существует несколько методов точной диагностики этой онкологии, как рентгеновских, так и не рентгеновских. В этой статье мы подробно рассмотрим, как выглядит рак поджелудочной на различных снимках, как его найти с помощью каждого из этих методов. Также мы приведем диагностические признаки рака поджелудочной железы, а также рассмотрим клинические примеры, иллюстрирующие это опасное заболевание.

Сегодня учеными доказано, что наиболее информативный способ проверить поджелудочную железу на рак, как можно раньше выявить онкопатологию – это магнитно-резонансная томография (МРТ). Это исследование позволяет хорошо визуализировать опухоль, определить ее структуру и строение, разграничить мягкотканый и кистозный компонент, выявить прорастание в парапанкреатическую клетчатку (то есть клетчатку, окружающую железу, от латинского слова «pancreas»), в соседние органы (в селезенку, в почечные фасции, в двенадцатиперстную кишку, в другие отделы кишечника, в сальник). При этом необходимо учитывать тот факт, что МРТ обязательно нужно выполнять на высокопольном аппарате (с напряженностью поля не <1,5 тесла), ведь только такой аппарат обеспечивает нужное качество диагностических изображений. При необходимости исследование дополняется введением контрастного вещества. Кроме того, следует иметь в виду, что анализ снимков должен проводиться опытным рентгенологом, имеющим хороший опыт в диагностике патологии панкреатодуоденальной зоны. Чтобы избежать диагностической ошибки, можно выполнить повторный анализ снимков МРТ и получить Второе мнение опытного специалиста (об этом внизу статьи).

Также образование в поджелудочной железе можно выявить посредством УЗИ. Это простой и доступный метод, при котором оценивается изменение структуры органа, изменение размеров (утолщение), наличие кистозного (жидкостного) компонента, степень расширения панкреатического протока, признаки прорастания (инвазии) рака в соседние ткани. Недотстатком УЗИ является низкое тканевое разрешение, и в сомнительных случаях назначаются томографические методы — компьютерная томография и МРТ.

Заподозрить объемное образование pancreas можно и при ФГДС (фиброгастродуоденоскопии) – исследовании органов системы пищеварения при помощи гибкого оптоволоконного зонда. При этом врач-эндоскопист может отметить деформацию (стойкую, непреходящую) двенадцатиперстной кишки и заподозрить какой-либо объемный процесс в панкреатодуоденальной зоне. При наличии такого подозрения обязательно назначается компьютерная или магнитно-резонансная томография.

КТ ДИАГНОСТИКА РАКА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Наибольшее распространение из рентгеновских методов визуализации панкреатических объемных процессов получила компьютерная томография. Исследование может быть как нативным (без контраста), так и с контрастом. Контрастирование при КТ помогает лучше дифференцировать нормальную и опухолевую ткань, а также четко выявить патологию сосудов, окружающих железу. Кроме того, делать контрастное усиление при КТ обязательно, если врач хочет исключить распространение процесса на печень (метастазы в печени) или окружающие лимфатические узлы.

ПРИЗНАКИ НОВООБРАЗОВАНИЯ (РАКА) ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, ВЫЯВЛЯЕМЫЕ ПРИ КТ

1) Локальное утолщение (хвост, тело и головка утолщены равномерно). Утолщение также может быть диффузным (затрагивать все отделы) – в этом случае принято говорить о «псевдотуморозном панкреатите», а не о раке. Иногда различить эти два состояния по КТ или МРТ бывает сложно, и нужна консультация опытного лучевого диагноста. При локальном утолщении размер пораженного участка измеряется обычно на аксиальных срезах и оценивается по системе TNM (T – лат., «tumor» — опухоль, N – «nodus» — лимфатический узел, M – «мetastasis» — наличие метастазов в отдаленные органы, чаще всего печень).

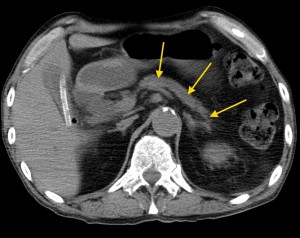

На изображениях: локальное утолщение головки pancreas за счет мягкотканого (солидного) новообразования, практически не накапливающего контраст (красная стрелка). Желтой стрелкой выделен расширенный Вирсунгов проток.

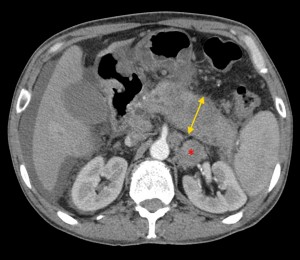

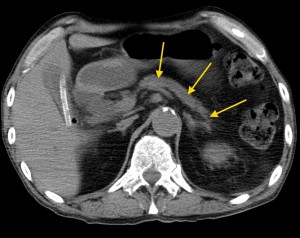

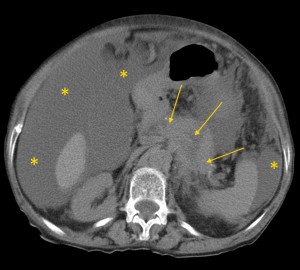

Хвост pancreas резко утолщен (желтая стрелка), структура его нарушена: видны множественные плохо контрастируемые участки (некроза и распада). Кроме того, имеет место асцит (жидкость в полости живота). Красной звездочкой выделен метастаз в паранефральную клетчатку (забрюшинно).

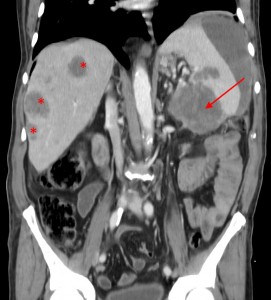

Тот же пациент. При анализе остальных сканов становится ясно, что объемный процесс не ограничивается только хвостом, а распространяется также на тело и головку. Прогноз здесь неблагоприятный, продолжительность жизни при такой распространенности онкопроцесса обычно невелика. На фото в верхнем ряду видно мягкотканое образование с очагом распада в центре, на изображениях в нижнем ряду (слева) – патологически измененные регионарные лимфатические узлы – в воротах печени, а также в клетчатке вблизи аорты и забрюшинно, в клетчатке вблизи ворот левой почки. Красной стрелкой выделен также большой солидно-кистозный участок в печени (метастатической природы). Зелеными стрелками – жидкость в брюшной полости.

2) Наличие образования, имеющего неоднородную структуру, с неровными краями (бугристыми). При компьютерной томографии можно оценить его структуру, определить преобладающий компонент (солидный, мягкотканый; либо жидкостной, кистозный), наличие участков некроза, гнойного расплавления, кальцинатов, кровоизлияний и т. д.

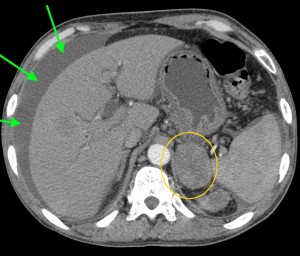

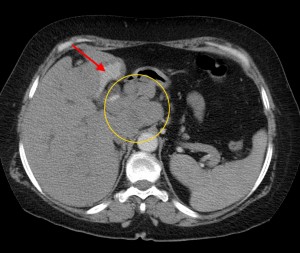

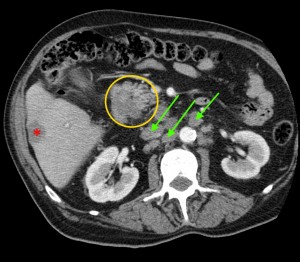

Как выглядит рак поджелудочной железы. Фото (КТ). В желтом круге выявлена патологическая ткань в области головки (с неровными краями, расположенного вблизи стенки двенадцатиперстной кишки).

3) Повышение плотности парапанкреатической клетчатки. «Мутность» клетчатки может свидетельствовать о ее опухолевой инфильтрации или (и) о присоединившейся инфекции, или об аутолизисе (самопереваривании) высвобожденными ферментами (в результате разрушения панкреатической ткани) и развитии панкреатита.

Обратите внимание: вблизи панкреатической головки клетчатка теряет свою обычную структуру, плотность ее выше, края головки смазанные, нечеткие. Все это признаки инфильтрации клетчатки раковыми клетками (контактное метастазирование) либо признаки панкреатита (вторичного).

4) Расширение панкреатического (Вирсунгова) протока выше места поражения. Рак головки вызывает расширение панкреатического протока в области тела и хвоста (в норме он имеет ширину 1-2 мм, при опухолевых поражениях может расширяться до 0,5 см и более).

На изображениях: опухоль головки железы (в желтом круге), желтыми стрелками отмечен расширенный панкреатический (Вирсунгов) проток в результате нарушения оттока секрета. Нативная (без контраста) компьютерная томография.

5) Неравномерное накопление контрастированной крови опухолью (оно имеет меньшую плотность в сравнении с неизмененной тканью). Солидный (мягкотканный) компонент накапливает контраст, участки некроза и кистовидной перестройки его не накапливают, т. к. не имеют в своей структуре кровеносных сосудов, и остаются гиподенсными (низкой плотности).

6) Прорастание новообразования в ближайшие органы (в селезенку, в двенадцатиперстную кишку, в верхнюю полую вену, в воротную вену, в селезеночную вену, в hepar, в сальник, в фасцию Героты, отделяющую забрюшинное пространство от брюшной полости) являются крайне неблагоприятными признаками – маркерами неоперабельности новообразования (T4 по TNM).

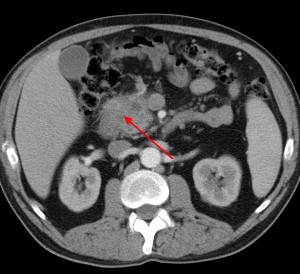

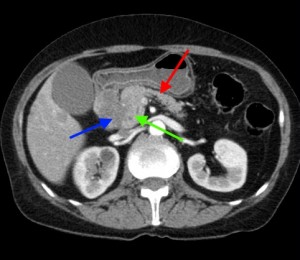

В данном случае при опухоли головки поджелудочной железы операция не показана, т. к. имеет место прорастание кровеносного сосуда и возникновение кровоизлияния в печеночную паренхиму (гематома выделена красной стрелкой), объемное образование – желтым кружком. По классификации TNM рак поджелудочной железы соответствует T4 (опухоль любого размера с прорастанием в окружающие ткани, в т. ч. в сосуды).

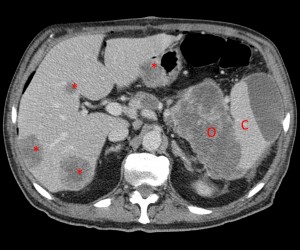

Объемное образование хвоста железы, прорастающее в селезенку (неоперабельное, TNM T4), слева – до контрастирования, справа – после введения контраста. Выявлен крупный кистозный очаг (О) в области хвоста (и также частично в области тела), с преобладающим жидкостным компонентом, с множественными зонами некроза, вплотную прилежащий к селезенке (С), прилежащий также к передней почечной фасции слева. Красными звездочками маркированы метастазы (отдаленные).

Тот же пациент. КТ-изображения, реформатированные во фронтальной плоскости, позволяют оценить распространенность поражения. Хорошо виден объемный процесс с прорастанием в селезенку, видна также жидкость по краю селезенки. Гиподенсные вторичные очаги в ткани печени.

7) Наличие измененных и увеличенных лимфатических узлов в парапанкератической клетчатке, в парааортальной клетчатке, в воротах печени и (или) селезенки говорит о лимфогенном метастазировании новообразования, позволяет выставить N1 по системе TNM (N – лат. «nodus», лимфатический узел). TNM N1 означает поражение регионарных (расположенных вблизи органа) лимфоузлов и является неблагоприятным признаком, однако не исключает оперативное вмешательство.

Опухоль головки (в желтом круге) с метастазами в лимфатические узлы вблизи ворот печени, а также в парааортальные лимфоузлы (зеленые стрелки). Показаны изображения КТ с контрастированием (артериально-паренхиматозная фаза контрастирования). По классификации TNM новообразование относится к стадии N1M1 – наличие увеличенных регионарных узлов с патологически измененной структурой и отдаленных вторичных очагов.

8) Наличие метастазов в печень. Новообразование может метастазировать не только лимфогенным путем, но и гематогенным. Орган, который поражается первым – печень, при этом отсев опухолевых клеток происходит по системе воротной вены. Обнаружение метастазов в отдаленные органы при раке поджелудочной железы является неблагоприятным симптомом (по системе TNM выставляется M1 – «выявлены отдаленные метастазы»). Если при опухоли поджелудочной железы нашли отдаленные метастазы, операция не показана. Существуют, однако, современные способы лечения метастазов печени (химиоэмболизация, ультразвуковая аблация и т.п.), проводимые в передовых онкологических стационарах.

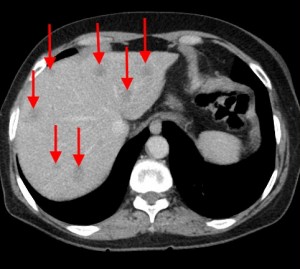

Компьютерная томография с контрастом. Стадия процесса M1 по классификации TNM (с наличием симптомов желтухи — за счет сдавления холедоха — и отдаленных метастазов). Слева красными стрелками выделены множественные гиподенсные (низкой плотности), слабо накапливающие контрастное вещество участки (1-3 см в диаметре), округлой формы, диффузно распределенные по всей площади среза. Справа под синей стрелкой – часть объемного процесса, не накапливающая контраст (которая содержит малое количество артериальных сосудов), под зеленой стрелкой мягкотканая часть образования, а под красной стрелкой – неизмененная часть органа (тело и хвост).

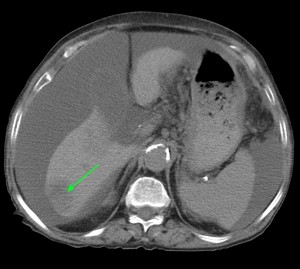

Рак хвоста поджелудочной железы. Симптомы КТ. Желтыми стрелками указано образование, имеющее неоднородную структуру, с множественными гиподенсными участками некроза и распада. Имеет место осложнение — массивный асцит, т.е. скопление жидкости в брюшной полости (жидкость помечена желтыми звездочками). Зеленой стрелкой выделен отдаленный метастаз.

ВТОРОЕ МНЕНИЕ ПРИ РАКЕ

Без сомнения, опухоль поджелудочной железы — опасный диагноз, который в ряде случаев имеет неблагоприятный прогноз. Выживаемость пациента, прогнозы по сроку жизни, успешность того или иного метода лечения, выбор хирургической тактики строго зависят от стадии опухолевого процесса. Поэтому важнейшим условием успешного лечения является не только своевременное выявление онкопатологии, но и точное ее стадирование по шкале TNM. В частности, онкологам очень важно знать, есть ли прорастание образования в окружающие органы и клетчатку, поражение сосудов, метастазирование в лимфатические узлы и печень. Поэтому необходимо не просто пройти современное диагностическое обследование, такое как КТ или МРТ, но и правильно проанализировать снимки, с целью выявления или исключения всех вышеперечисленных признаков.

Чтобы быть уверенным в достоверности диагностики, сегодня можно заказать пересмотр результатов КТ и МРТ у специалистов по лучевой диагностике онкологических заболеваний. Такой экспертный анализ проводится в учреждениях, которые специализируются на онкологической и хирургической патологии. Это позволяет повысить точность диагностики и описать заболевание по современным стандартам. Полученное в результате экспертное заключение является точным ориентиром для лечащих врачей — хирургов-онкологов.

Получить Второе мнение по КТ поджелудочной железы можно в системе Национальной телерадиологической сети (НТРС). В эту службу стекаются сложные и спорные диагностические случаи из всех росиийских регионов. Специалисты московского Института хирургии им. Вишневского и других профильных центров проведут удаленный пересмотр вашего КТ или МРТ. Достаточно загрузить снимки КТ или МРТ с диска на сайте НТРС, и получить в течение суток квалифицированное заключение с подписью врача.

Василий Вишняков, врач-радиолог

Читать подробнее о Втором мнении

Читать подробнее о телемедицине

Кандидат медицинских наук, член Европейского общества радиологов

Источник

Комплексное ультразвуковое исследование рака поджелудочной железы

На основании данных УЗИ выработан алгоритм обследования пациентов, страдающих раком поджелудочной железы:

- чрескожное исследование в В-режиме в реальном масштабе времени, широко используемое для выявления опухолей поджелудочной железы, по существу является скрининговым методом, с которого начинают обследование больного;

- цветовое допплеровское сканирование или исследование в В-режиме в сочетании с использованием двуокиси углерода (микропузырьков СО2) в качестве контрастного вещества, предоставляет дополнительные возможности в дифференциальной диагностике опухолевого процесса и воспалительных изменений поджелудочной железы;

- цветовое допплеровское сканирование с использованием режимов ЦДК или ЭДК дает информацию о характере взаимоотношения опухоли с сосудами системы воротной вены, системы нижней полой вены, а также аорты и ее ветвей.

Если диагноз окончательно не установлен, то на основании результатов комплексного УЗИ принимается решение о выборе необходимого дополнительного метода исследования или их сочетанного использования. К ним относят: УЗ-эндоскопическое исследование, УЗ-внутрипротоковое исследование, чрескожная аспирационная биопсия поджелудочной железы под контролем УЗИ. Интраоперационное ультразвуковое исследование позволяет уточнить вид и объем операции.

Диагностика рака поджелудочной железы в В-режиме в реальном масштабе времени основывается на прямых и косвенных признаках. К прямым признакам относятся выявление солитарного очага или полости неоднородной плотности с наличием линии демаркации между опухолью и паренхимой поджелудочной железы. Опухолевая перестройка паренхимы поджелудочной железы – это основной прямой признак наличия опухоли. Перестройка структуры в зоне поражения вызывает изменение интенсивности отражения эхосигналов от опухоли. Выделяют следующие варианты эхогенности опухоли: гипоэхогенный, гиперэхогенный, изоэхогенный и смешанный.

Согласно нашим данным УЗИ в В-режиме 131 больного аденокарциномой поджелудочной железы, локализацию процесса в головке отмечали в 62% наблюдений, в теле – в 12%, хвосте – 24% и тотальное поражение – в 2% случаев. В большинстве наблюдений диагностировали гипоэхогенные образования – 81,7%, смешанной эхогенности – в 10,7% случаев, гиперэхогенные – в 4,5 % и изоэхогенные – в 3,1 % наблюдений.

Возможность УЗИ в В-режиме в диагностике опухолей зависит от локализации и ее размеров. В зависимости от величины опухоли, размеры железы могут оставаться неизменными либо отмечается локальное или диффузное ее увеличение.

К косвенным признакам аденокарциномы относятся расширение панкреатического протока, расширение общего желчного протока (ОЖП). Обструкция главного панкреатического протока (ГПП), обусловленная сдавлением или прорастанием опухолью, может происходить непосредственно в области его перехода в ампулу с последующей дилатацией дистальнее уровня обструкции. В этом случае визуализируется проток в теле и/или головке диаметром более 3 мм. Нами отмечена дилатация главного панкреатического протока от 4 до 11 мм в 71 % наблюдений при локализации опухоли в головке поджелудочной железы. При локализации опухоли в головке поджелудочной железы и близком расположении к интрапанкреатической части общего желчного протока, вследствие опухолевой инвазии, циркулярного сдавления опухолью или роста опухоли в просвет протока развивается обструкция общего желчного протока. При диаметре общий желчный проток 12-17 мм просвет внутрипеченочных желчных протоков достигал 8 мм в сочетании с увеличением размеров желчного пузыря. Расширение внутрипеченочных желчных протоков может быть обусловлено наличием опухоли в головке поджелудочной железы либо лимфатических узлов в области гепато-дуоденальной связки.

При локализации рака в области крючковидного отростка не всегда удается по данным УЗИ в В-режиме адекватно визуализировать и оценить изменения на ранней стадии заболевания. По мере распространения процесса и инфильтрации головки поджелудочной железы опухолевые массы достигают уровня терминального отдела общего желчного протока. Однако эти изменения, как правило, диагностируются уже на поздней стадии заболевания. Поэтому для опухоли, исходящей из крючковидного отростка, характерна дилатация общего желчного протока, ГПП и развитие желтухи на поздней стадии заболевания.

Дифференцировать эхографическую картину рака необходимо прежде всего с локальными формами панкреатита, раком большого дуоденального сосочка, иногда псевдокистами, лимфомами, метастазами в поджелудочной железе. Тактически важным является учет клинических и лабораторных данных в сочетании с результатами биопсии.

Дополнительные возможности в дифференциальной диагностике опухолевого процесса и воспалительных изменений поджелудочной железы открывает применение цветового допплеровского сканирования в режиме ЦДК, ЭДК и/или В-режиме в сочетании с использованием двуокиси углерода. Нами проанализированы дополнительные возможности получения необходимой информации с помощью цветового допплеровского сканирования. При использовании данной методики определяли наличие сосудов, характер и скорость кровотока в них. При дуплексном сканировании у больных раком поджелудочной железы отмечается либо отсутствие кровотока сосудов внутри опухоли, либо регистрируются сосуды преимущественно с артериальным кровотоком коллатерального типа, диаметром 1-3 мм, ЛСК- 10-30 см/с. Ни в одном наблюдении не было выявлено сосудов, огибающих опухоль в виде ободка.

Для усиления ультразвукового сигнала, отражающегося от эритроцитов, используют эхоконтрастные вещества. В нашей работе был использован левовист. Проводили исследования в два этапа у трех больных раком поджелудочной железы и шести – хроническим панкреатитом. На первом этапе выполняли УЗ-исследование сосудистого русла в головке поджелудочной железы. На втором – оценивали кровоток в сосудах головки поджелудочной железы после внутривенного введения 6 мл левовиста в концентрации 400 мг/мл, с последующим сравнением интенсивности сигналов от кровотока до и после применения левовиста. При раке поджелудочной железы на первом этапе исследования у трех больных отсутствовал кровоток внутри опухоли. После введения левовиста через 15-20 с на протяжении одной-двух минут в двух случаях отчетливо визуализировали артериальные сосуды диаметром до 2 мм с коллатеральным типом кровотока. Среди 6 пациентов с ХП на первом этапе в четырех случаях в головке поджелудочной железы визуализировались артерии с магистральным типом кровотока и вены. На втором этапе регистрация хода ранее зафиксированных сосудов заметно улучшилась. В остальных наблюдениях появилось изображение сосудов, преимущественно вен, которые не определяли ранее. Таким образом, на основании накопленного опыта мы рекомендуем применение в сложных диагностических ситуациях цветового допплеровского сканирования в режимах ЦДК: ЭДК для дифференциальной диагностики заболеваний поджелудочной железы.

Наиболее простым веществом, усиливающим изображение в В-режиме, является двуокись углерода (микропузырьки СО2). Введение в чревный ствол микропузырьков СО2 во время агиографического исследования при изучении поджелудочной железы с помощью УЗИ в В-режиме является по существу комбинированным способом диагностики. Использование двуокиси углерода дает возможность более четко подтвердить и дифференцировать характер процесса в поджелудочной железе. Согласно данным Kazumitsu Koito et al. при обследовании 30 пациентов раком поджелудочной железы и 20 – хроническим панкреатитом, в зависимости от наполнения зоны поражения микропузырьками С02, диагностировали наличие и степень васкуляризации. Авторы выявили, что раковая опухоль в 91% наблюдений гиповаскулярная, зона ХП в 95% случаев – изоваскулярная. Сопоставление результатов УЗИ в В-режиме с использованием двуокиси углерода, компьютерной томографии и дигитальной субтракцион-ной ангиографии в дифференциальной диагностике рака поджелудочной железы и ХП показало, что чувствительность методов составляет 98%, 73% и 67% соответственно.

Одним из ключевых моментов в определении резектабельности рака является оценка состояния магистральных сосудов и степень вовлечения их в опухолевый процесс. Уже на дооперационном этапе по данным УЗ-исследования можно получить необходимую информацию. При локализации рака в головке поджелудочной железы, как правило, проводится целенаправленное исследование верхней брыжеечной вены, воротной вены и ее конфлюенса, верхней брыжеечной артерии, общей печеночной артерии и чревного ствола, в теле – чревного ствола, общей печеночной и селезеночной артерий, в хвосте – чревного ствола и селезеночных сосудов. В определении резектабельности опухоли имеет значение и состояние нижней полой вены. На наш взгляд, для оценки состояния сосудов по данным цветового допплеровского сканирования целесообразно проводить анализ:

- Локализации и анатомического расположения магистральных артерий и вен относительно опухоли (сосуд не контактирует с опухолью, контактирует с опухолью, располагается в структуре опухоли).

- Состояния стенки и просвета сосуда (эхогенность стенки сосуда не изменена, повышена; величина просвета не изменена, изменена на участке контакта с опухолью).

- Величины линейной скорости кровотока на всем протяжении сосуда, доступном УЗ-визуализации.

При контакте сосуда с опухолью регистрация локального увеличения ЛСК свидетельствует о наличии гемодинамически значимой экстравазальной компрессии сосуда опухолью. В такой ситуации для определения резектабельности опухоли первостепенное значение имеет информация об инвазии опухоли в стенку сосуда. Повышение эхогенности стенки сосуда на участке контакта с опухолью свидетельствует либо о фиксации опухоли, либо о прорастании опухолью стенки сосуда. Повышение эхогенности стенки и наличие субстрата в просвете сосуда указывает на прорастание сосуда опухолью. Отсутствие УЗ-изображения сосуда, анатомический ход которого располагается в структуре опухоли, также свидетельствует о прорастании сосуда. Кроме этого, при раке поджелудочной железы часто развивается пристеночный или обтурирующий тромб в верхней брыжеечной вене и/или селезеночной вене. Тромбоз из этих вен может распространяться и на воротную вену.

На сегодняшний день трехмерная реконструкция опухоли поджелудочной железы и близлежащих магистральных сосудов при использовании сочетания В-режима и ангиографии позволяет оценить их анатомическое взаимоотношение и степень контакта. Однако для решения вопроса о состоянии стенки сосуда на участке контакта с опухолью преимущественное значение имеют данные, полученные при использовании В-режима. Сравнение возможностей В-режима при двухмерном сканировании и трехмерной реконструкции свидетельствует о более высокой разрешающей способности метода при трехмерном УЗ-изображении. Более четко регистрируют структурные особенности и контур стенки, а также состояние ее эхогенности, что имеет важное клиническое значение при определении показаний к оперативному лечению пациентов, страдающих раком поджелудочной железы.

Методика трехмерной реконструкции эффективна в оценке состояния стенки сосудов и имеет меньшее клиническое значение в оценке УЗ-характеристик патологического очага. Улучшение изображения опухоли в В-режиме при трехмерной реконструкции по сравнению с двухмерным сканированием (более ярко визуализируют границы опухоли, более четко определяют структурные особенности) не является строго необходимой информацией для решения вопроса о резектабельности рака поджелудочной железы.

Подобная информация на дооперационном этапе позволяет определить тактику ведения больного и решить вопрос о возможности удаления опухоли с реконструкцией или без реконструкции пораженного сегмента сосуда.

Анализируя наш материал, основанный на результатах обследования более 50 больных с очаговыми поражениями поджелудочной железы, мы пришли к выводу, что для оценки состояния стенки, просвета сосуда и решения вопроса о возможности выполнения оперативного лечения и его объема у больных раком поджелудочной железы, показанием к проведению трехмерной реконструкции является наличие опухоли поджелудочной железы, контактирующей с магистральными сосудами.

Источник