Сахарный диабет морфология поджелудочной железы

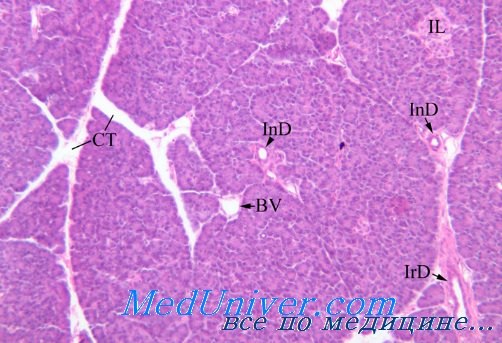

Морфология сахарного диабета. Патологическая анатомия сахарного мочеизнуренияНаиболее частой причиной возникновения сахарного диабета является наследственная неполноценность инсулярного аппарата, а также инфекции (особенно вирусные) и различные стрессорные воздействия. Обязательным фактором в патогенезе этого заболевания является абсолютный или относительный дефицит в организме инсулина, вызывающий нарушение углеводного и других видов обмена. При сахарном диабете главным образом поражается островковый аппарат поджелудочной железы. На вскрытии умерших от диабетической комы при макроскопическом исследовании обычно обнаруживается небольших размеров поджелудочная железа сравнительно плотной консистенции, имеющая на разрезе неравномерное мелкодольчатое строение с признаками отложения жира. При микроскопическом исследовании поджелудочной железы нередко наблюдается атрофия клеток железистых ацинусов, избыточное развитие межуточной соединительной ткани, гиалиноз и склеротические изменения стенок кровеносных сосудов. Количество островков Лангерганса и их размеры значительно уменьшены, они овальной или неправильной формы и окружены нежной соединительнотканной капсулой. Клетки островкового аппарата в различной степени дистрофически изменены, иногда атрофичны, а в соединительнотканных прослойках отмечается гиалиноз. При некоторых клинических формах сахарного диабета наряду с дистрофическим и атрофическим процессами иногда могут наблюдаться явления регенерации островковой паренхимы. В настоящее время установлено, что островки Лангерганса человека состоят из трех видов эпителиальных клеток (альфа-, бета- и дельта-клетки). Следует отметить, что дельта-клетки островкового аппарата поджелудочной железы не содержат в своей цитоплазме специфической грануляции и, по-видимому, являются камбиальными элементами, не продуцирующими физиологически активных начал.

Успех в области изучения как количественного, так и качественного состава клеток островков Лангерганса был в значительной степени достигнут благодаря разработанным в последние годы методам гистологической и гистохимической окраски основных клеточных структур. В настоящее время в литературе описано сравнительно много различных методов окраски, используемых для дифференцировки клеток островкового аппарата поджелудочной железы. Маркировка островковых клеток основана на окрашиваемости в различные цвета их специфической протоплазматической зернистости. С целью дифференцировки альфа- и бета-клеток в настоящее время применяется хромовоквасцовый гематоксилин с флоксипом (по Гомори), модифицированный метод окраски специфической протоплазматической грануляции по способу азан, железный гематоксилин (по Гайденгайну), а также трихромовый метод Массона. Неплохие результаты дает метод импрегнации азотнокислым серебром клеточных элементов островкового аппарата по Грос — Шульцу, а также по Рожеру. Сравнительно недавно Н. Maske предложил еще один метод, при помощи которого специфическая цитоплазматическая зернистость окрашивается альдегид-фуксипом и железотриоксигематеином; последним реактивом красятся также и ядра островковых клеток. Есть косвенные указания (Р. Уильям), что с помощью флюоресцентной микроскопии можно также дифференцировать островковые клетки поджелудочной железы. Используя указанные методы исследования, было уточнено, что островковые альфа-клетки, продуцирующие в норме глюкагон, или так называемый гипергликемизирующий фактор, обычно крупные, имеют неправильную форму, немногочисленны, содержат в цитоплазме при окраске по Гомори красного цвета зернистость, неаргирофильны и локализуются в периферических частях островка. Бета-клетки мелкие, преимущественно овальной формы, вырабатывают инсулин, хорошо импрегнируются солями серебра, их значительно больше, чем альфа-клеток; цитоплазма этих клеток нежно зернистая, синеватого оттенка и занимают они центральное положение в островках. С тех пор, как стало известно, что основные, активно функционирующие клеточные элементы островкового аппарата продуцируют различные гормоны (альфа-клетки — глюкагон, а бета-клетки — инсулин) и по своему воздействию на концентрацию сахара в крови являются антагонистами, наряду с цитологическими исследованиями островковых клеток начали шороко использовать метод подсчета соотношения количества клеточных форм. В нормальных условиях у человека и позвоночных животных в островках Лангерганса количество альфа-клеток по отношению к бета-клеткам обычно составляет 25%, то есть отношение, равное 1 : 4. Однако указанное соотношение в норме значительно варьирует в зависимости от функционального состояния этих клеток. Количественное преобладание того или иного типа клеток свидетельствует о повышении функциональной активности соответствующего вида островковых элементов. Хотя некоторые авторы считают соотношение альфа- и бета-клеток в островках при сахарном диабете но постоянным и не специфичным, большинство исследователей все же полагают, что метод подсчета количественного соотношения клеточных элементов в островках вполне приемлем для микроскопической диагностики. При выраженных формах сахарного диабета количество бета-клеток обычно снижается, в то время как количество альфа-клеток не изменяется, либо несколько увеличивается. При этом в цитоплазме бета-клеток обнаруживаются признаки дегрануляции, явления дистрофии, а подчас и атрофическио изменения. – Также рекомендуем “Поджелудочная железа при тяжелой форме сахарного диабета. Диабетический гломерулосклероз” Оглавление темы “Патология поджелудочной железы и надпочечников”:

|

Источник

При сахарном диабете наиболее часто поражается поджелудочная железа. Макроскопически она нередко уменьшена в размере вследствие атрофических изменений, наступивших в результате развития соединительной ткани или в отдельных случаях вследствие ее недоразвития. Однако часто па секции не удается установить никаких макроскопических изменений.

При гистологическом исследовании определяются гиалиновая дегенерация островков, их склероз в результате хронических внутри- и внеостровковых изменений, гидропическая дегенерация. Все эти процессы в итоге ведут к атрофии и гибели части островков. Необходимо отметить, что в данных, приводимых различными авторами, имеются большие расхождения в отношении частоты этих нарушений.

В то время как одни патологоанатомы находили изменения островкового аппарата почти во всех случаях диабета, другие в 1/4 всех случаев заболевания не находили в нем никаких изменений.

Л. В. Соболев в 1901 г. одним из первых подверг систематическому анатомогистологическому изучению поджелудочную железу у больных, страдавших сахарным диабетом. Он показал уменьшение числа островков, вплоть до почти полного их исчезновения, и наличие выраженных в них дегенеративных и атрофических изменений. Однако в 2 исследованных случаях диабета (из 15) он не мог установить никаких видимых изменений в островках.

Из других эндокринных желез наиболее значительные изменения наблюдаются в гипофизе: уменьшаются вес, главным образом за счет передней доли, число и величина эозииофильных клеток и отмечается частичная их дегенерация. Базофильные и хромофорные клетки также нередко регрессивно изменены. Количество последних, однако, может быть увеличено по сравнению с нормой. Некоторые авторы больше чем в половине случаев обнаружили диффузный или локализованный склероз передней доли. Имеются указания, что вес гипофиза у здоровых лиц (18—50 лет), равный в среднем 0,63 г, снижен у больных диабетом до 0,54 г.

Итак, изменения со стороны гипофиза и особенно передней его доли указывают на возможную его функциональную недостаточность.

В надпочечниках нарушения наблюдаются преимущественно в корковом веществе и заключаются в обеднении липоидами и в регрессивных изменениях клеток корковой паренхимы. Мозговое вещество поражается значительно реже. В некоторых случаях отмечаются уменьшение его объема и склеротические изменения. Вес надпочечников при диабете уменьшен в молодом возрасте и увеличен у стариков.

В щитовидной железе, наряду с явлениями коллоидной струмы и регрессивными изменениями фолликулов с развитием соединительной ткани, наблюдаемыми у части больных, находят также и различную степень гиперплазии фолликулов (с уменьшением их диаметров), выстланных кубическим эпителием и лишенных коллоида. Таким образом, в то время как в некоторых случаях гистологическая картина указывает на гипофункцию железы, в других — морфологические изменения отчетливо говорят об ее гиперфункции.

Околощитовидпые железы у больных диабетом в молодом и среднем возрастах уменьшены. При гистологическом исследовании наблюдаются разрастание интерстиция, уменьшение протоплазмы главных клеток, увеличение жира. Значительно меньшие изменения обнаруживаются при старческом диабете.

Нарушения в яичниках неспецифичны для диабета и наблюдаются при различных других тяжелых заболеваниях. В яичках, по имеющимся данным, сперматогенез сохранен.

Значительные изменения нередко наблюдаются в сердечно-сосудистой системе, легких, печени и почках. Сосуды значительно чаще, чем у здоровых лиц, поражаются атеросклеротическим процессом с нарушением питания соответствующих сосудистых областей.

В легких у многих нелеченных или неправильно леченных больных диабетом на вскрытии находят туберкулезные изменения продуктивного или экссудативного характера с образованием каверн.

Печень нередко увеличена. Гистологически в ней отмечаются гиперемия, жировая инфильтрация и цирротические изменения. Имеются указания, что среди изменений, могущих вызвать увеличение печени, существенную роль играет повышенное содержание в ней воды.

Почки часто гипертрофированы. Нередко находят интеркапиллярный гломерулосклероз с гиалинизацией клубочков. Наблюдается различная степень поражения клубочков, от частичного их вовлечения с отложением в центре клубочков гиалиновых масс вплоть до полной его гиалинизации. Со стороны тубулярного эпителия отмечаются также дегенеративные изменения.

Изменения типа интеркапиллярного гломерулосклероза значительно чаще встречаются у лиц, страдавших при жизни сахарным диабетом, чем у погибших от других заболеваний. Но все же эти нарушения не являются специфическими для диабета, и нет оснований для номенклатуры «диабетический гломерулосклероз».

У больных сахарным диабетом, погибших от диабетической комы, описаны дегенеративные изменения в ганглиозных клетках различных отделов центральной нервной системы (коре головного мозга, диэнцефалических центрах и др.), в капиллярах и отек мозга.

У больных диабетом чаще, чем у лиц, не страдавших им, в центральной нервной системе наблюдаются изменения, связанные с атеросклерозом мозговых сосудов.

Необходимо отметить, что нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы, легких, печени, почек, центральной нервной системы и, вероятно, других органов и тканей значительно реже наблюдаются при правильно проводимом лечении диабета, чем у нелеченных лиц.

– Вернуться в оглавление раздела “Патофизиология”

Оглавление темы “Сахарный диабет”:

- Диабетическая наследственность. Инсулинорезистентные формы диабета

- Значение гипофиза в развитии диабета. Участие коры надпочечников в углеводном обмене

- Влияние адреналина, щитовидной железы на углеводный обмен. Роль головного мозга в развитии сахарного диабета

- Влияние глюкозы на поджелудочную железу. Диабет из-за чрезмерного потребления сладкого

- Морфология поджелудочной железы при диабете. Патологическая анатомия сахарного диабета

- История классификации сахарного диабета. Формы тяжести диабета

- Клиническая картина сахарного диабета. Жажда и потребление жидкости при диабете

- Определение уровня сахара по суточной моче. Щелочной резерв крови при сахарном диабете

- Желтый оттенок кожи при диабете. Кожный зуд и фурункулы при сахарном диабете

- Отеки кожи при диабете. Болезни артерий ног и сердца при сахарном диабете

Источник

Панкреатогенный сахарный диабет – эндокринное заболевание, которое возникает на фоне первичного поражения поджелудочной железы различного генеза (чаще хр. панкреатита). Проявляется диспепсическими расстройствами (изжогой, диареей, периодическими болями в эпигастрии) и постепенным развитием гипергликемии. Диагностика базируется на исследовании гликемического профиля, биохимии крови, УЗИ, МРТ поджелудочной железы. Лечение включает диету с пониженным содержанием жиров и «быстрых» углеводов, назначение ферментных и сахароснижающих препаратов, отказ от алкоголя и табакокурения. После проведения радикальных операций назначают заместительную инсулинотерапию.

Общие сведения

Панкреатогенный сахарный диабет (сахарный диабет 3 типа) – вторичное нарушение метаболизма глюкозы, развивающееся как следствие поражения инкреторного аппарата поджелудочной железы (ПЖ). Заболевание возникает у 10-90% пациентов с хроническим панкреатитом. Такая вариабельность данных связана со сложностью прогнозирования развития эндокринной дисфункции ПЖ и трудностью дифференциальной диагностики патологии. После перенесенного острого панкреатита риск формирования сахарного диабета 3 типа составляет 15%. Болезнь поражает чаще лиц мужского пола, чрезмерно употребляющих алкоголь, жирную пищу.

Панкреатогенный сахарный диабет

Причины панкреатогенного сахарного диабета

Заболевание развивается при нарушении эндокринной и экзокринной функции ПЖ. Выделяют следующие причины повреждения островкового аппарата железы:

- Хроническое воспаление ПЖ. Частые обострения панкреатита увеличивают риск развития диабета. Хроническое воспаление вызывает постепенное разрушение и склерозирование островков Лангерганса.

- Операции на поджелудочной железе. Частота послеоперационного диабета варьирует от 10% до 50% в зависимости от объема операции. Чаще всего болезнь развивается после проведения тотальной панкреатэктомии, панкреатодуоденальной резекции, продольной панкреатоеюностомии, резекции хвостовой части ПЖ.

- Прочие заболевания ПЖ. Рак поджелудочный железы, панкреонекроз вызывают нарушение эндокринной функции с формированием стойкой гипергликемии.

Существуют факторы риска, провоцирующие возникновение панкреатогенного диабета у пациентов с дисфункцией поджелудочной железы. К ним относятся:

- Злоупотребление алкоголем. Систематическое употребление спиртных напитков в несколько раз повышает риск возникновения панкреатита алкогольного генеза с формированием транзиторной или стойкой гипергликемии.

- Нарушение питания. Излишнее употребление пищи, богатой жирами, легкоусвояемыми углеводами способствует развитию ожирения, гиперлипидемии и нарушения толерантности к глюкозе (предиабета).

- Длительный прием медикаментов (кортикостероидов) часто сопровождается возникновением гипергликемии.

Патогенез

Эндокринная функция ПЖ заключается в выделении в кровь инсулина и глюкагона. Гормоны продуцируются островками Лангерганса, расположенными в хвосте железы. Длительные внешние воздействия (алкоголь, медикаменты), частые приступы обострения панкреатита, оперативное вмешательство на железе приводит к нарушению инсулярной функции. Прогрессирование хронического воспаления железы вызывает деструкцию и склероз островкового аппарата. В период обострения воспаления формируется отек ПЖ, возрастает содержание трипсина в крови, который оказывает ингибирующее действие на секрецию инсулина. В результате повреждения эндокринного аппарата железы возникает вначале преходящая, а затем и стойкая гипергликемия, формируется сахарный диабет.

Симптомы панкреатогенного сахарного диабета

Патология чаще возникает у лиц худощавого или нормального телосложения с повышенной возбудимостью нервной системы. Поражение ПЖ сопровождается диспепсическими явлениями (диарея, тошнота, изжога, метеоризм). Болезненные ощущения при обострении воспаления железы локализуются в зоне эпигастрия и имеют различную интенсивность. Формирование гипергликемии при хроническом панкреатите происходит постепенно, в среднем через 5-7 лет. По мере увеличения продолжительности болезни и частоты обострений возрастает риск развития СД. Диабет может дебютировать и при манифестации острого панкреатита. Послеоперационная гипергликемия формируется одномоментно и требует коррекции инсулином.

Панкреатогенный диабет протекает в легкой форме с умеренным повышением глюкозы крови и частыми приступами гипогликемии. Пациенты удовлетворительно адаптированы к гипергликемии до 11 ммоль/л. Дальнейшее повышение глюкозы в крови вызывает симптомы диабета (жажда, полиурия, сухость кожных покровов). Панкреатогенный СД хорошо поддается лечению диетотерапией и сахароснижающими препаратами. Течение болезни сопровождается частыми инфекционными и кожными заболеваниями.

Осложнения

У пациентов с СД 3 типа редко возникает кетоацидоз и кетонурия. Для больных панкреатогенным диабетом характерны частые непродолжительные приступы гипогликемии, которые сопровождаются чувством голода, холодным потом, бледностью кожных покровов, чрезмерным возбуждением, тремором. Дальнейшее падение уровня глюкозы крови вызывает помутнение или потерю сознания, развитие судорог и гипогликемической комы. При длительном течении панкреатогенного диабета формируются осложнения со стороны других систем и органов (диабетическая нейропатия, нефропатия, ретинопатия, ангиопатия), гиповитаминозы А, Е, нарушение метаболизма магния, меди и цинка.

Диагностика

Диагностика панкреатогенного сахарного диабета затруднительна. Это объясняется длительным отсутствием симптомов диабета, сложностью распознавания воспалительных заболеваний ПЖ. При развитии болезни часто игнорируют симптомы поражения ПЖ, назначая только сахароснижающую терапию. Диагностика нарушения углеводного обмена проводится по следующим направлениям:

- Консультация эндокринолога. Важную роль играет тщательное изучение истории болезни и связи диабета с хроническим панкреатитом, операциями на ПЖ, алкоголизмом, метаболическими нарушениями, приемом стероидных препаратов.

- Мониторинг гликемии. Предполагает определение концентрации глюкозы натощак и через 2 часа после еды. При СД 3 типа уровень глюкозы натощак будет в пределах нормы, а после еды повышен.

- Оценка функции ПЖ. Проводится с помощью биохимического анализа с определением активности диастазы, амилазы, трипсина и липазы в крови. Показательны данные ОАМ: при панкреатогенном СД следы глюкозы и ацетона в моче обычно отсутствуют.

- Инструментальные методы визуализации. УЗИ брюшной полости, МРТ поджелудочной железы позволяют оценить размеры, эхогенность, структуру ПЖ, наличие дополнительных образований и включений.

В эндокринологии дифференциальная диагностика заболевания проводится с сахарным диабетом 1 и 2 типа. СД 1 типа характеризуется резким и агрессивным началом болезни в молодом возрасте и выраженными симптомами гипергликемии. В анализе крови обнаруживаются антитела к бета-клеткам ПЖ. Отличительными чертами СД 2 типа будут являться ожирение, инсулинорезистентность, наличие С-пептида в крови и отсутствие гипогликемических приступов. Развитие диабета обоих типов не связано с воспалительными заболеваниями ПЖ, а также оперативными вмешательствами на органе.

Лечение панкреатогенного сахарного диабета

Для наилучшего результата необходимо проводить совместное лечение хронического панкреатита и сахарного диабета. Требуется навсегда отказаться от употребления алкогольных напитков и табакокурения, скорректировать питание и образ жизни. Комплексная терапия имеет следующие направления:

- Диета. Режим питания при панкреатогенном диабете включает коррекцию белковой недостаточности, гиповитаминоза, электролитных нарушений. Пациентам рекомендовано ограничить потребление «быстрых» углеводов (сдобные изделия, хлеб, конфеты, пирожные), жареной, острой и жирной пищи. Основной рацион составляют белки (нежирные сорта мяса и рыбы), сложные углеводы (крупы), овощи. Пищу необходимо принимать небольшими порциями 5-6 раз в день. Рекомендовано исключить свежие яблоки, бобовые, наваристые мясные бульоны, соусы и майонез.

- Возмещение ферментной недостаточности ПЖ. Применяются медикаменты, содержащие в разном соотношении ферменты амилазу, протеазу, липазу. Препараты помогают наладить процесс пищеварения, устранить белково-энергетическую недостаточность.

- Прием сахароснижающих препаратов. Для нормализации углеводного обмена хороший результат дает назначение препаратов на основе сульфанилмочевины.

- Послеоперационная заместительная терапия. После хирургических вмешательств на ПЖ с полной или частичной резекцией хвоста железы показано дробное назначение инсулина не более 30 ЕД в сутки. Рекомендованный уровень глюкозы крови – не ниже 4,5 ммоль/л из-за опасности гипогликемии. При стабилизации гликемии следует переходить на назначение пероральных сахароснижающих препаратов.

- Аутотрансплантация островковых клеток. Осуществляется в специализированных эндокринологических медцентрах. После успешной трансплантации пациентам выполняется панкреатотомия или резекция поджелудочной железы.

Прогноз и профилактика

При комплексном лечении поражения ПЖ и коррекции гипергликемии прогноз заболевания положительный. В большинстве случаев удается достичь удовлетворительного состояния пациента и нормальных значений сахара крови. При тяжелых онкологических заболеваниях, радикальных операциях на железе прогноз будет зависеть от проведённого вмешательства и реабилитационного периода. Течение болезни отягощается при ожирении, алкоголизме, злоупотреблении жирной, сладкой и острой пищей. Для профилактики панкреатогенного сахарного диабета необходимо вести здоровый образ жизни, отказаться от спиртного, при наличии панкреатита своевременно проходить обследование у гастроэнтеролога.

Источник