Резекция поджелудочной железы при ее ранения показана

Резекция поджелудочной железы относится к радикальным методикам лечения, что означает надобность ее использования только в исключительных случаях. На практике это подразумевает, что резекция является крайней мерой в ситуациях, когда излечить пострадавшего с привлечением средств альтернативной медицины не получается.

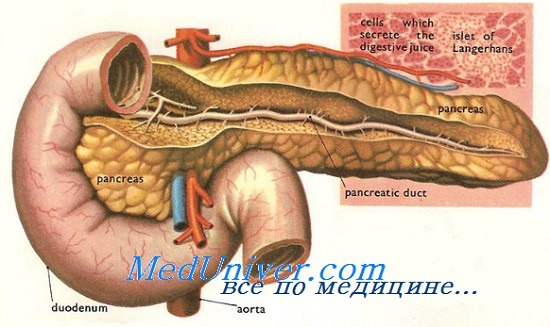

Поджелудочная железа, которую еще коротко сокращают до аббревиатуры ПЖЖ или медицинского термина панкреас, представляет собой трубчато-альвеолярный непарный орган. Это добавляет проблем, так как переложить часть обязанностей оперированной железы не получится на ее вторую пару, как это происходит с почками.

Располагается орган под желудочной областью в забрюшинной зоне, из-за чего туда довольно сложно добраться даже опытным хирургам-гастроэнтерологам со стажем. По форме ПЖЖ напоминает трубку, которая отвечает за генерацию ценного панкреатического сока. Он распространяется по каналам в кишечник.

Дополнительно панкреас отвечает за выработку инсулина, являющегося гормоном, необходимым для нормального функционирования всего организма. Как только железа перестает стабильно выполнять свои задачи вследствие различных профильных заболеваний, начинает страдать все тело. Для облегчения самочувствия и улучшения качества жизни больному могут прописать обязательное хирургическое вмешательство.

Врачебные показания

Многие жертвы дестабилизированной работы поджелудочной до последнего не соглашаются делать частичное иссечение – резекцию, считая, что полученная таким образом инвалидность испортит им жизнь. Медики же настаивают, что современная фармакология вкупе с грамотным подходом для восстановительного периода творит почти что чудеса. Если потерпевший будет придерживаться определенной сводки правил поведения и питания, то после операции придет в себя быстро и снова сможет работать, заниматься любимым делом.

Многих пугает тот факт, что среди возможных побочных эффектов хирургического вмешательства числится сахарный диабет. Но, согласно статистике, этот вариант осложнения встречается только в 50% клинических случаев.

Перед тем как направить человека на резекцию, доктор обязательно сделает все, чтобы избежать радикальных мер. Это касается даже ситуаций, если у больного обнаружили новообразование. Сначала лечащий специалист должен убедиться в том, является ли оно доброкачественным, либо злокачественным. Для этого привлекаются вспомогательные форматы диагностики вроде компьютерной томографии с контрастированием или биопсии. Последняя позволяет определить точный тип найденной опухоли. Помогает определиться с видом лечения и панкреатэктомия.

Если же программа лечения со стандартными медикаментами не дала ожидаемых результатов, либо с самого начала была отвергнута из-за недостаточной продуктивности, то назначается резекция. Перед ней потерпевшего отправляют сдать ряд тестирований:

- электрокардиограмму;

- рентгенографию;

- коагулограмму;

- анализы крови, в том числе и биохимический;

- ультразвуковое исследование брюшной полости;

- эндоскопию.

Получив на руки итоги всех перечисленных обследований, эксперт берет на заметку текущие жалобы обратившегося, его историю болезни и другие данные из медицинской карточки вплоть до наследственной расположенности. На основе собранной информации человеку могут назначить частичную резекцию, которая является обязательной мерой при:

- обострении хронического течения панкреатита;

- механической травме;

- разрушении целостности органа, что связано с разрывом и размозжением;

- новообразованиях злокачественной природы вроде карциноме;

- образовании кисты;

- наличии свища;

- некротических тканевых патологиях.

Иногда причиной для перевода в стационарное отделение гастроэнтерологии на операцию становится какое-то редкое приобретенное или врожденное заболевание, которое больше относится к аптипичным проявлениям.

Классификация резекций

Существует несколько разновидностей этого формата хирургического вмешательства, которые отличаются по схеме проведения, количеством иссекаемого материала, а также особенностями локализации очага поражения.

Современная классификация подразумевает следующие разделения:

- дистальное;

- корпорокаудальное;

- удаление головки и хвоста.

Дистальная вариация предусматривает частичное удаление хвоста и частично тела железы с левой стороны. Корпорокаудальная версия направлена на то, чтобы освободить больного от раковой опухоли. Она обычно локализируется как внутри самой ПЖЖ, так и в хвостовом ее отделении. Из-за анатомических особенностей хирурги вместе с панкреасом производят удаление селезенки. Такое комплексное вмешательство проходит под термином спленэктомия.

Отдельно рассматриваются ситуации, когда обнаруженное новообразование оказалось неоперабельным. Тогда приходится использовать паллиативное лечение. Это означает, что методика не характеризуется полным удалением проблемного участка радикальными мерами.

Вне зависимости от того, какой ход операции был выбран, проводить ее должен только квалифицированный специалист совместно с профессиональной медицинской командой. Особенно сложно приходится, если потерпевшему назначена операция Фрея, либо комбинированная резекция желудка, что подразумевает многочасовую работу по спасению человека.

Каждый доктор старается максимально сохранить здоровые ткани поджелудочной, чтобы они продолжали исполнять свои прямые обязанности. Но иногда это довольно сложно из-за надобности придерживаться правил лимфодиссекции. Речь идет о попутном удалении клетчатки вместе с сосудистой сеткой, лимфатическими узлами, расположенными поблизости с проблемной территорией.

Не менее сложными в практическом исполнении являются лапаротомия или тотальная резекция, которая предусматривает иссечение всего органа, зачастую вместе с соседними. Обычно под скальпель попадает часть желудка, а также селезенка и двенадцатиперстная кишка.

Резекция головки

В медицинской практике резекция головной части числится одним из наиболее востребованных вариантов вмешательства на панкреасе. Объясняется это тем, что опухоли или киста почему-то чаще всего локализируется именно там.

Чтобы повысить шансы на успешное скорое восстановление, ход хирургической процедуры разбивают на несколько этапов:

- удаление пораженной зоны;

- иссечение задетых соседних участков от примыкающих внутренних органов;

- восстановление целостности рабочих протоков;

- реконструкция пищеварительного канала;

- возвращение работоспособности желчного пузыря.

Чтобы добраться до далеко спрятанной в брюшной полости железы, медики применяют общий наркоз. Но тут следует внимательно отнестись к тем людям, которые ранее анестезию не испытывали на себе. Им стоит предварительно провести аллергическую пробу, чтобы избежать рисков возникновения анафилактического шока.

Для того чтобы освободить себе угол обзора, эксперт привлекает специальное оборудование – лапароскоп, а сама операция получает приписку лапароскопическая.

С помощью высокоточного устройства получится изучить состояние органов, а также осмотреть предполагаемую область для операции. В самом ее начале специалист обязан заблокировать сосуды, которые питают ПЖЖ. Потом производится основная фаза, а завершается все реконструкцией пищеварительной системы.

Для этого нужно произвести сочленении поджелудочной с кишечником и желудком, для чего привлекают анастомозы. Это означает, что некоторые органы соединят между собой, чтобы они «учились» выполнять работу за те, которые пришлось извлечь.

Когда нужно удалять хвост?

Чтобы повысить шансы на успешный исход, практически всегда резекция хвоста сопровождается извлечением селезенки. Чтобы снизить нагрузку на организм, сначала нужно перевязать целую группу сосудов. Только после этого на хвостовой элемент накладывается жом и пересекается пораженный отдел ПЖЖ.

Согласно протоколу следующей фазой идет накладывание специальной хирургической нити, которая называется лигатура. Ее накладывают на образованной культе – месте среза хвоста. Одновременно с этим нужно проконтролировать предупреждение обильного кровотечения, что делается за счет перевязки сосудов.

После частичной панкреатотомии возможные негативные последствия практически сходят на нет. Это означает, что риски последующего развития сахарного диабета стремятся к нулю. Заключительный пункт включает дренаж с закрытием брюшной полости.

Актуальность резекции тела ПЖЖ

Удаление тела железы является иногда вынужденной мерой, противиться которой не стоит ради сохранения общего нормального состояния здоровья. В отличие от хвостовой и головной части, тело рассекают по линии нижнего края. Это означает, что за отправную точку берут заднюю сторону брюшины.

Далее следует обход снизу поджелудочной, чтобы аккуратно освободить ее от наросшей клетчатки. Только после этого можно переходить к изучению сосудов и селезенки. Как только накладываются жомы, разрешается пересекать соответствующий участок органа.

Чтобы защитить брыжеечные сосуды, хирург обязательно воспользуется зондом Кохера. А если в процессе имело место быть обильное кровотечение, то его перехватывают с помощью так называемых москитов, а потом и вовсе перевязывают.

Дистальная часть является обязательной к резекции, после чего из сальника доктор кроит лоскут, чтобы укрыть им проксимальный отрезок. Это означает, что вырезанная мягкая ткань должна накрыть расположенный поближе к центру кусочек. Получается субтотальная операция, когда иссекается только проблемная часть.

Для успеха поперечной резекции используется кисетный шов, который отлично перекрывает даже обширную раневую поверхность.

Послеоперационное восстановление

Медики настаивают на том, что реабилитация после резекции носит такое же важное значение, как и сама операция. Объясняется это тем, что у больного часто после хирургического вмешательства фиксируют плохую всасываемость поступающих с пищей веществ. Из-за этого тело сталкивается с острым дефицитом пищеварительных ферментов.

Для нейтрализации дискомфорта в брюшине на регулярных началах придется употреблять ферментосодержащие препараты, которые назначает лечащий врач строго индивидуально. Он же подскажет режим их приема, конкретную дозировку. При резекции большей части панкреаса дополнительно назначается инсулин по обстоятельствам.

В первые дни после операции человек вообще обязан придерживаться азов лечебного голодания, а также следовать указаниям доктора. Если же пациент стал жертвой панкреонекроза поджелудочной железы, то ему придется чаще показываться на осмотре у гастроэнтеролога после выписки. Объясняется подобная категоричность повышенными рисками возможных осложнений.

Жизнь после удаления этого органа не заканчивается, требуется лишь придерживаться правильного рациона. Питание должно исключать продукты-провокаторы, среди которых числятся картофель, а также кондитерские изделия и прочие сладости, кофе, жареная еда, цельное молоко.

Традиционная белковая диета предусматривает полный отказ от проблемной жирной пищи и острых, копченых продуктов. Все они слишком сильно нагружают ослабленную пищеварительную систему. Под запрет попадают соленья. А все остальное снова становится доступным.

Главное – кушать маленькими порциями в течение всего дня и выпивать не менее полутора литров воды, чтобы поддерживать водный баланс на должном уровне. Отказ от вредных привычек тоже способствует укреплению здоровья.

Больше свежей и актуальной информации о здоровье на нашем канале в Telegram. Подписывайтесь: https://t.me/foodandhealthru

Источник

Лечение травм поджелудочной железы. Тактика

Комитет AAST по градации повреждений органов выпустил руководство по лечению и категоризации травм поджелудочной железы. Оно разработано на основе ряда опубликованных систем классификации, которые были предложены для описания этих повреждений. Это руководство подчеркивает, что главными факторами, определяющими осложнения и смертность при травме поджелудочной железы, являются структурная целостность главного панкреатического протока и расположение места повреждения относительно брыжеечных сосудов.

Шкала органных повреждений для поджелудочной железы:

I степень травмы: Гематома – небольшой ушиб без повреждения протоков

Разрыв – поверхностный разрыв без повреждения протоков

II степень травмы: Значительный ушиб без травмы протоков и потери ткани

Значительный разрыв без травмы протоков и потери ткани

III степень травмы: Полный дистальный разрыв или повреждение паренхимы и протоков

IV степень травмы: Полный проксимальный (справа от верхней брыжеечной вены) разрыв transection или повреждение паренхимы

V степень травмы: Массивный разрыв головки поджелудочной железы

Лечение I и II степеней травм поджелудочной железы

Подавляющее большинство повреждений и ушибов паренхимы при интактном протоке лечится путем хирургического гемостаза и дренирования. Разрывы капсулы, которые не кровоточат, не ушиваются и могут быть просто дренированы закрытой системой с аспирацией.109 Бессмысленные попытки ушить разрывы без признаков разрыва протока (III степень) или утраты ткани могут привести к образованию в дальнейшем псевдокисты, тогда как подавляющее большинство отграниченных незначительных панкреатических свищей самоограничивается и может быть легко излечено мягкими активными дренажами (Jackson Pratt).

Мы широко используем катетерные дренажи, так как многие из небольших повреждений потребуют дренирования в течение нескольких дней. Если концентрация амилазы в отделяемом ниже, чем в сыворотке крови, то дренажи обычно удаляют через несколько дней. Если уровень амилазы поднимается, мы продолжаем дренирование, пока не исчезнут признаки истечения панкреатического сока.

Так как даже при небольших травмах поджелудочной железы часто бывает длительная динамическая кишечная непроходимость, то в таких случаях мы часто применяем доступ к дистальной тонкой кишке в виде пункционной катетерной еюностомии. Учитывая, что состав большинства стандартных средств для энтерального питания увеличивает объем панкреатического секрета и концентрацию амилазы, элементные диеты с низким содержанием жира и более высоким рН (4,5) меньше стимулируют поджелудочную железу и особенно хорошо подходят для введения через катетерную еюностому.

Лечение III степени травмы поджелудочной железы

Повреждения панкреатического протока (III—IV степень) всегда требуют лечения для предотвращения панкреатического асцита или свища с обильным отделяемым. Большинство повреждений протоков можно обнаружить либо при предоперационном обследовании стабильного пациента, либо операционной ревизии, как было описано выше. Анатомическая граница между головкой и телом поджелудочной железы располагается около места, где верхние брыжеечные сосуды проходят под шейкой железы.

Эта анатомическая граница разделяет панкреатическую ткань приблизительно пополам и служит анатомическим маркером правой и левой части железы. Тактика лечения основывается на анатомическом расположении травмы паренхимы и протока (проксимально или дистально). Повреждения протока у шейки или дистальнее нее часто происходят в результате закрытой травмы и окончательно устраняются путем дистальной резекции железы. У подавляющего большинства пациентов дистальная резекция не связана с сомнениями по поводу дальнейшей экзокринной и эндокринной функции поджелудочной железы.

Если в этой ситуации есть соображения относительно проксимального повреждения протока (IV степень), то можно выполнить панкреатографию через конец пересеченного протока. По нашему опыту, такие ситуации встречаются редко. Поджелудочная железа пересекается в месте повреждения протока и проксимальная культя закрывается, часто с помощью сшивающего устройства. Мы предпочитаем использовать тип ТА со скобками 4,8 мм, чтобы избежать избыточного раздавливания железы. В качестве альтернативы паренхиму можно ушить полнослойными матрацными швами из нерассасывающегося материала, используя технику без раздавливания.

У молодых пациентов с травмой панкреатический проток маленький, но его обычно можно обнаружить с помощью петель. После обнаружения его нужно отдельно перевязать во время пересечения железы. Хотя некоторые авторы предлагают при более проксимальных резекциях отведение секрета через панкреатикоеюностомию на петле по Ру, мы не считаем, что это оправдано. У гемо-динамически стабильного пациента дистальную резекцию часто можно выполнить без спленэктомии. При первичной лапаротомии практически у всех пациентов с повреждениями III степени и более нужно предпринять все попытки для создания доступа к тонкой кишке для энтерального питания, чтобы избежать использования парентерального питания с неизбежными рисками и осложнениями.

Лечение IV степени травмы поджелудочной железы

Повреждения справа от сосудов и повреждения головки поджелудочной железы являются наиболее сложными из травм железы. Обдумывая расширенную дистальную резекцию поджелудочной железы, нужно тщательно оценить оставшуюся ткань железы с учетом дальнейшей функции.116 Перед этим проводится детальная оценка состояние панкреатического протока и общего желчного протока. Возможности интраоперационной оценки включают дуоденотомию и панкреатографию, хотя в большинстве случаев адекватно определить непрерывность протока можно при ревизии и местном осмотре. Если состояние протока не определяется, мы предпочитаем широкое наружное дренирование и послеоперационную ЭРХПГ оценку протока при возможности со стентированием.

Резекция более 85% поджелудочной железы может быть связана с существенным риском панкреатической недостаточности. Иногда проксимальные повреждения протока (справа от сосудов) можно устранить путем расширенной дистальной резекции железы, но только когда ампула интактна и останется не менее 20% ткани железы. В редких случаях, когда резекция приведет к оставлению менее 20% интактной ткани поджелудочной железы, ее следует пересечь, проксимальный сегмент закрыть, а дистальный дренировать в панкреатикоеюностомию с кишкой по Ру. При обзоре четырех самых больших недавних публикаций о травме поджелудочной железы, начиная с 1990 г., такая операция была применена всего у двух (0,5%) из 399 пациентов.

Современные тенденции подчеркивают эффективность изолированного активного закрытого дренирования даже при обширных проксимальных травмах железы. Однако эффективность этой техники при тяжелых повреждениях протока еще нужно доказать.

Сочетанные повреждения поджелудочной железы и двенадцатиперстной кишки. Сочетанные повреждения поджелудочной железы и двенадцатиперстной кишки достаточно часты, учитывая их близкое расположение. Такие повреждения чаще бывают при проникающей травме. Наличие повреждения обоих органов значительно увеличивает частоту осложнений и смертельных исходов, которые при со-четанных травмах превышают 30%, в два раза больше, чем при изолированных травмах. Поэтому сочетанные повреждения требуют особого внимания. Простые повреждения двенадцатиперстной кишки с ограниченной утратой ткани, в сочетании с панкреатической травмой при интактном протоке можно лечить путем первичного шва кишки и дренирования.

В этой ситуации повышен риск несостоятельности швов двенадцатиперстной кишки, и мы широко применяем в качестве дополнения выключение привратника. Соображения о защите линии швов при этом особенно оправданы, когда сомнительна целостность панкреатического протока.

Лечение V степени травмы поджелудочной железы

Недавний опыт применения техник поэтапного ограничения последствий травмы показывает, что при разрушительных травмах головки поджелудочной железы панкреатодуоденальная резекция, хотя и редко обоснована, но может быть выполнена с результатами, похожими на таковые при онкологических операциях. Другие показания к этой операции включают подтвержденное пересечение внутрипанкреатической части желчного протока и проксимального главного панкреатического протока, или отрыв фатеровой ампулы от двенадцатиперстной кишки с полным разрушением второй части кишки. Диагностика требует холангиографии, обычно через желчный пузырь, для подтверждения наличия или отсутствия сообщения между желчным протоком и двенадцатиперстной кишкой. В некоторых случаях оценку ампулы и общего желчного протока можно выполнить через место повреждения. Недавние опубликованные работы по травме поджелудочной железы показывают, что частота панкреатодуоденальных резекций после травмы составляет 3%.

У некоторых пациентов поздние осложнения в виде рецидивирующего сепсиса или не закрывающегося свища могут потребовать экстирпации.

Таким образом, при обширной травме поджелудочной железы и двенадцатиперстной кишки необходим индивидуальный подход. Такие травмы почти всегда имеют место на фоне сочетанных повреждений сосудов или других органов, поэтому активную обработку и реконструкцию у нестабильных пациентов с коагулопатией следует отложить. В некоторых случаях невосстановимое на первый взгляд повреждение выглядит более перспективно при повторном осмотре на следующий день.

Неоперативное лечение травм поджелудочной железы

С ростом неоперативных подходов в педиатрии развернулись дискуссии относительно лечения закрытых травм поджелудочной железы. В нескольких работах сообщалось об успешном неоперативном лечении, которое включало полный покой кишечника, парентеральное питание и последовательная КТ с наблюдением. Успех этого подхода безусловно определяется редкостью серьезных повреждений протока у детей, например, в одной серии частота была 0,12%. Хотя большинство успешно вылеченных случаев относилось к I и II степени, другие авторы сообщили об удовлетворительном лечении разрыва протока с помощью ЭРХПГ и стентирования, включая отдельные случаи во взрослой популяции. При осложнениях, таких как панкреонекроз и образование псевдокист, выполнялось чрескожное дренирование, а лапаротомия была оставлена для отдельных случаев.

Мы считаем, что в большинстве случаев риск пропущенного повреждения и связанных с ним осложнений не позволяет проводить неоперативное лечение. Наш подход заключается в ведении таких пациентов как взрослых, с особым вниманием к возможности сохранения селезенки, если выполняется дистальная резекция поджелудочной железы.

– Также рекомендуем “Кровотечение при травме поджелудочной железы и двенадцатиперстной кишки. Тактика”

Оглавление темы “Травма кишечника, поджелудочной железы”:

- Кровотечение, кишечные свищи после лечения травмы желудка, кишечника

- Кишечная непроходимость после операции на кишечнике. Профилактика спаечной болезни

- Синдром короткой кишки после операции на кишечнике. Стадии

- История лечения травм двенадцатиперстной кишки, поджелудочной железы. Этапы

- Эпидемиология травм двенадцатиперстной кишки, поджелудочной железы. Исходы

- Анатомия, физиология двенадцатиперстной кишки, поджелудочной железы. Топография

- Диагностика травм двенадцатиперстной кишки, поджелудочной железы. Методы исследования

- Лечение травм двенадцатиперстной кишки. Тактика

- Лечение травм поджелудочной железы. Тактика

- Кровотечение при травме поджелудочной железы и двенадцатиперстной кишки. Тактика

Источник