Резекция головки поджелудочной железы при раке

Операции при раке поджелудочной железы могут выполняться с целью радикального удаления опухоли, либо паллиативно, для уменьшения объема опухолевой ткани и/или устранения жизнеугрожающих осложнений.

В большинстве случаев злокачественные опухоли поджелудочной железы диагностируются на поздних стадиях, поэтому радикальная операция возможна приблизительно у 15% пациентов. Стоит отметить, что такие операции – длительные, объемные, травматичные и сопряжены с высоким риском осложнений как в интраоперационном, так и послеоперационном периодах. Вместе с тем это единственный метод радикального лечения, который позволяет продлить жизнь пациента на несколько лет.

При выборе тактики лечения врачи опираются на критерии операбельности рака поджелудочной железы, разработанные NCCN, с помощью которых определяются резектабельные, нерезектабельные и пограничные опухоли.

Состояние резектабельности опухоли поджелудочной железы:

- опухоль не затрагивает верхнюю брыжеечную артерию;

- чревный ствол и печеночная артерия интактны;

- верхняя брыжеечная вена и воротная вена проходимы.

Состояние пограничной операбельности опухоли:

- верхняя брыжеечная вена инфильтрирована опухолью менее, чем на половину своей окружности, либо имеется контакт опухолевых очагов со стенкой сосуда;

- инфильтрирован футляр печеночной артерии на небольшом протяжении. В этом случае оперирующий врач должен быть готов к резекции сосуда с последующим проведением пластики;

- возможно вовлечение в опухолевый процесс короткого сегмента верхней брыжеечной вены или воротной вены, при этом стенка сосуда выше и ниже места инфильтрации должна быть абсолютно неизмененной.

Признаки нерезектабельности опухоли:

- окружность верхней брыжеечной артерии инфильтрирована более чем наполовину;

- опухолевая инфильтрация чревного ствола, при которой нет возможностей выполнения реконструктивной пластики после удаления пораженного сегмента сосуда;

- полная окклюзия верхней брыжеечной вены и/или воротной вены.

Следует учитывать, что погранично-операбельные опухоли — это весьма условный термин. Раньше считалось, что вовлечение в процесс сосудистых образований является препятствием для оперативного лечения. Современные возможности хирургии позволяют удалить опухоль и восстановить целостность сосудистых коллекторов с использованием аллогенных трансплантатов. Возможность проведения таких операций зависит от навыков оперирующего хирурга и технической оснащенности клиники, поэтому пациентов с признаками пограничной резектабельности рекомендуется направлять в лечебные учреждения более высокого уровня для получения второго экспертного мнения и повторной оценки резектабельности.

Боль при злокачественных опухолях ПЖ

Боль при раке поджелудочной железы носит сильный, мучительный характер и локализуется в верхней части живота. Она может отдавать в позвоночник, грудину, сердце, лопатки и руки. В ряде случаев именно боль является первым признаком заболевания, в других ситуациях она присоединяется позже — при прогрессировании злокачественного процесса.

При установленном диагнозе для облегчения симптома пациент должен принимать анальгетики, в том числе наркотического ряда. Как правило, используется морфин. Предпочтение отдается препаратам для перорального применения. Но при развитии обструкции пищеварительного тракта или нарушении акта глотания возможно применение пластыря или инъекций.

Для пациентов, которые не переносят анальгетики или при снижении их эффективности можно применять блокаду солнечного сплетения (сеть нервных окончаний, располагающихся позади поджелудочной железы). Анальгезирующие препараты вводятся либо чрескожно под контролем КТ, либо под контролем эндоскопического УЗИ через стенку желудка. Эффект достигается у 50-90% больных и держится от 1 месяца до года.

Виды оперативного вмешательства при злокачественных опухолях поджелудочной железы

К радикальным операциям при раке поджелудочной железы относят:

- Гастропанкреатодуоденальная резекция — частичное удаление желудка, поджелудочной железы и двенадцатиперстной кишки с сохранением пилоруса или без него. Такие вмешательства применяются при локализации опухоли в головке ПЖ.

- Панкреатэктомия — полное удаление поджелудочной железы. Такие вмешательства используются при локализации опухоли в теле и хвосте железы. Для хирурга технически полное удаление железы несколько проще, чем частичное, но после таких вмешательств пациент должен будет пожизненно принимать гормональнозаместительную и ферментозаместительную терапию.

- Дистальная панкреатэктомия — производится резекция тела и хвоста поджелудочной железы, а также удаление селезенки. Такие операции выполняются крайне редко ввиду особенностей распространения опухолевого процесса.

Радикальные операции могут выполняться как открытым лапаротомическим доступом, так и с помощью эндоскопического оборудования через несколько маленьких проколов. Но и в том и другом случае необходимо удаление лимфатических узлов в стандартном объеме.

Следует отметить, что решение о возможности проведения радикального вмешательства может приниматься непосредственно во время операции, после ревизии тканей, куда чаще всего распространяется опухоль. Не исключены случаи, когда при обнаружении признаков нерезектабельности врач прекращает первоначально запланированную операцию и приступает к паллиативным вмешательствам.

К паллиативным операциям относят:

- операции внутреннего желчеотведения — эндоскопическое стентирование желчных протоков, наложение билиодигестивных анастомозов и др.;

- операции, направленные на организацию наружного дренирования желчных путей — чрезкожное чреспеченочное дренирование.

Такие операции не избавляют пациента от опухоли, но устраняют или предотвращают развитие таких жизнеугрожающих состояний, как механическая желтуха или непроходимость органов ЖКТ. Дело в том, что опухоли поджелудочной железы могут врастать или сдавливать желчные протоки, приводя к застою желчи и, как следствие, к критическому повышению уровня билирубина. Если вовремя не купировать такое состояние, оно может привести к гибели пациента. После паллиативных операций продолжительность жизни пациентов в среднем составляет около 8 месяцев.

Радикальные операции при опухолях головки поджелудочной железы

При раке, локализующемся в головке поджелудочной железы, проводят гастропанкреатодуоденальную резекцию. Во время операции удаляют 2/3 желудка, желчный пузырь, головку ПЖ, двенадцатиперстную кишку и лимфатические узлы. Только таким образом можно резецировать все поврежденные раком ткани и пути его метастазирования.

В ряде случаев желудок не трогают. Этот вариант хирургического вмешательства называется операцией по Лонгмире/Траверсо. При ней также возможно сохранение пилоруса — сфинктера привратника желудка. Такая техника позволяет предотвратить развитие ряда проблем с пищеварением. Заключительным этапом выполняют восстановление непрерывности пищеварительного тракта и выведение протоков пищеварительных желез в желудок или кишечник с помощью анастомозов.

Возможными проблемами после таких вмешательств могут быть:

- несостоятельность анастомозов из-за их разрушения едким соком поджелудочной железы;

- нехватка пищеварительных ферментов;

- резекция желудка может привести к миграции кишечных бактерий в вышележащие отделы ЖКТ и развитию инфекционных осложнений;

- развитие демпинг-синдрома — поступление в тонкий кишечник необработанной пищи. При этом возникают приступы учащенного сердцебиения, скачок артериального давления, диарея, снижение массы тела вплоть до кахексии. В тяжелых случаях приступы тахикардии могут длиться несколько часов.

Тотальная панкреатэктомия

Полное удаление поджелудочной железы производится при злокачественном поражении всех тканей органа в случаях, когда опухоль не выходит за его пределы. Во время операции удаляется вся железа, селезенка, часть желудка, желчный пузырь, и часть тонкой кишки.

После операции пациента ожидают глубокие нарушения в области углеводного обмена и пищеварения. Чтобы скорректировать эти состояния необходимо пожизненно принимать инсулин и пищеварительные ферменты.

Последствия операций на поджелудочной железе

Еще несколько десятков лет назад хирурги предпочитали не связываться с поджелудочной железой вообще, поскольку ее повреждение во время операции могло стать фатальным для больного. Сегодня, с развитием хирургических технологий и фармацевтики возможна жизнь даже после тотальной панкреатэктомии.

В целом последствия после онкологических операций на поджелудочной железе наблюдаются всегда, так как происходит полная или частичная утрата органа, ответственного как за углеводный обмен, так и за секрецию пищеварительных ферментов. Чем больший объем железистой ткани удален, тем сильнее будут выражены нарушения. Чтобы компенсировать эти последствия, необходимо придерживаться ряда правил:

- строгая диета;

- соблюдение режима питания;

- прием ферментозамещающих препаратов;

- коррекция углеводного обмена с помощью инъекций инсулина.

Диета и режим питания

Первые несколько дней после операции пероральное питание невозможно, поэтому пациент должен получать поддерживающие растворы внутривенно. Затем все же следует отдавать предпочтение кормлению через рот.

Пищу следует принимать маленькими порциями 5-6 раз в день. Она должна быть приготовлена на пару или протушена. В целом рекомендуется отдавать предпочтение блюдам, богатым белками и, по возможности, отказаться от «легких» углеводов и жиров.

Необходимо исключить ряд продуктов, например, свежий хлеб и выпечку, все виды приправ, острых блюд, копчености, маринады, шоколад, сладости, молочные продукты. Более подробные рекомендации даст лечащий врач с учетом особенностей конкретного клинического случая.

Во время каждого приема пищи необходимо принимать ферментные добавки. Это могут быть альфа-амилаза, фестал, креон, микразим и др. Они нормализуют переваривание пищи и устраняют чувство тяжести, тошноту и явления диспепсии.

Терапия инсулином

При полном удалении поджелудочной железы для нормализации углеводного обмена необходима терапия синтетическим инсулином, аналогично тому, как это делают больные с сахарным диабетом. Подбор дозы и режим введения препарата определяется врачом-эндокринологом индивидуально для каждого пациента.

Восстановление

Операции при злокачественных опухолях поджелудочной железы обширны и травматичны, поэтому пациент будет нуждаться в уходе. В первые 2-3 дня он будет находиться в условиях реанимации. Если все в порядке, пациента переводят в профильное отделение.

Для того чтобы избежать таких осложнений как тромбозы, спайки и пневмонии, рекомендуется ранняя мобилизация, если нет противопоказаний. В первое время пациенту достаточно просто переворачиваться в постели и выполнять специальные упражнения и дыхательную гимнастику. Чтобы снизить нагрузку на область швов, их можно придерживать подушкой. После того как больной окрепнет, ему разрешается сидеть и вставать с постели для коротких прогулок. На этом этапе уже можно использовать послеоперационный бандаж. В среднем, сроки госпитализации варьируют в пределах 2-4 недель, в зависимости от способа проведения операции (лапароскопически и лапаротомически).

После резекции поджелудочной железы все пациенты теряют вес. Чтобы пищеварительная система приспособилась к новым условиям работы, необходимо 1,5–3 месяца. Весь этот период нужно строго следовать рекомендациям касательно диеты. При полном удалении железы этих ограничений придется придерживаться пожизненно, также, как и принимать гормонозаместительные и ферментные препараты.

Прогноз

Радикальная операция при злокачественной опухоли поджелудочной железы – это единственный способ полностью устранить рак. Если возникают рецидивы, принимается решение о выборе дальнейшей тактики лечения. Это может быть химиотерапия, радиотерапия, гормональное лечение и другие методы.

У врачей Европейской клиники имеется большой опыт лечения пациентов, страдающих раком поджелудочной железы. Несмотря на достаточно агрессивную форму заболевания, пациентам с диагнозом «рак поджелудочной железы» помочь можно всегда. В одних случаях удается достичь увеличения продолжительности жизни, в других — снятия болевого синдрома и улучшения качества жизни.

Источник

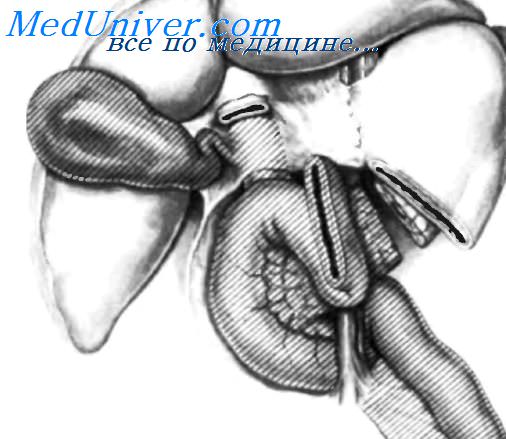

Техника резекции карциномы головки поджелудочной железы. Удаление опухоли головки поджелудочной железы.На данном полусхематическом рисунке показана зона резекции при классической операции Whipple Заштрихованная область-это то, что необходимо резецировать: головка, перешеек и проксимальный сегмент тела поджелудочной железы, дистальныи отдел желудка, 12-15 см проксимального участка тощей кишки, желчный пузырь и дистальныи сегмент общего желчного протока. Гемигастрэктомию обычно дополняют двусторонней стволовой ваготомиеи, чтобы свести к минимуму количество осложнений, таких как язва или послеоперационное кровотечение, Перед пересечением желудка коронарная артерия перевязана на 2-3 см ниже уровня, где она входит в малую кривизну. Желудочно-сальниковая дуга вдоль большой кривизны перевязана в месте соединения правой и левой желудочно-сальниковых артерий. Два эластичных зажима Finochietto или им подобных наложены поперек желудка, и желудок пересекают между ними прямыми ножницами.

После пересечения желудка его дистальныи сегмент оттягивают вправо, в то время как проксимальный отдел желудка отводят влево, закрывая их марлевыми салфетками. На обоих сегментах необходимо оставить наложенные зажимы. Теперь передняя поверхность поджелудочной железы хорошо видна. Мы предпочитаем пересекать поджелудочную железу на 4-6 см влево от верхней брыжеечной артерии, а не на уровне верхней брыжеечной вены, как часто делают. Для этого необходимо перевязать 3-4 приносящие вены, впадающие в селезеночную вену. Необходимо рассечь брюшину над верхним краем поджелудочной железы и расширить ранее выполненный разрез брюшины по нижнему краю железы. Первый ассистент двумя руками захватывает нижний край поджелудочной железы и поднимает его вверх, позволяя хирургу перевязать приносящие вены и захватить указательным и средним пальцами поджелудочную железу сзади, не вызывая кровотечения. Притоки селезеночной вены пересечены, и хирург может ввести правый указательный и средний пальцы позади поджелудочной железы, чтобы облегчить ее пересечение. Железу пересекают 4-6 см левее верхней брыжеечной артерии. Это удобнее, чем пересечение ее на уровне шейки. Пересечение поджелудочной железы на уровне тела происходит дальше от первоначальной локализации опухоли в головке, поэтому выполняется в пределах здоровых тканей. С другой стороны, если запланирована панктреатоеюностомия методом инвагинации, диаметр поджелудочной железы на этом уровне обычно меньше, что облегчает введение культи поджелудочной железы в тощую кишку.

И, наконец, если поджелудочно-тощекишечный анастомоз осложняется формированием свища, такой свищ закроется скорее. Пересечение поджелудочной железы на указанном уровне не вызывает экзокринной или эндокринной недостаточности. После определения уровня пересечения поджелудочной железы на нее накладывают большие прямые атравматические сосудистые зажимы для уменьшения кровотечения из пересеченной железы и предупреждения подтекания панкреатического сока, который может содержать опухолевые клетки, способные имплантироваться и давать метастазы. Перед пересечением поджелудочной железы необходимо отграничить брюшную полость марлевыми салфетками. Показано, что поджелудочную железу рассекают скальпелем. Поджелудочная железа пересечена, а панкреатический проток сегмента, который будет резецирован, закрыт узловыми хлопковыми или шелковыми швами, чтобы предупредить подтекание панкреатического секрета. Дистальный сегмент поджелудочной железы отграничен марлевой салфеткой, которая на рисунке не показана. Непосредственно после пересечения поджелудочной железы становится возможным определить, имеется ли прорастание карциномы в боковые стенки воротно-брыжеечной венозной оси. Если венозная ось поражена, то резекцию прерывают, считая случай неоперабельным. Если нет прорастания опухоли в венозную ось, резекцию поджелудочной железы продолжают, удаляя желчный пузырь и пересекая печеночный проток сразу над местом впадения пузырного протока. Венозный ствол Henle перевязывают, затем перевязывают и пересекают нижние поджелудочно-двенадцатиперстные артерии. Следующий шаг —это пересечение тощей кишки на расстоянии 12-15 см от связки Treitz. В заключение выполняют двустороннюю стволовую ваготомию. На рисунке показана пересеченная поджелудочная железа; проксимальный сегмент отведен вправо, обнажая головку, соединенную с верхнебрыжеечными сосудами серией мелких вен и артерий, которые нужно очень осторожно перевязать. Можно также видеть пересеченный печеночный проток с наложенным зажимом типа «бульдог» (чтобы предотвратить подтекание желчи в брюшную полость). Удаление желчного пузыря производят от шейки к дну. Если на этом этапе (после пересечения поджелудочной железы) обнаруживают латеральное прорастание опухоли в воротно-брыжеечный ствол, операцию заканчивают, резецируя дистальный сегмент поджелудочной железы вместе с селезенкой, и восстанавливают целостность желудка, сшивая оба его сегмента в два слоя. Стенку брюшной полости ушивают послойно, оставляя дренаж в ложе поджелудочной железы.

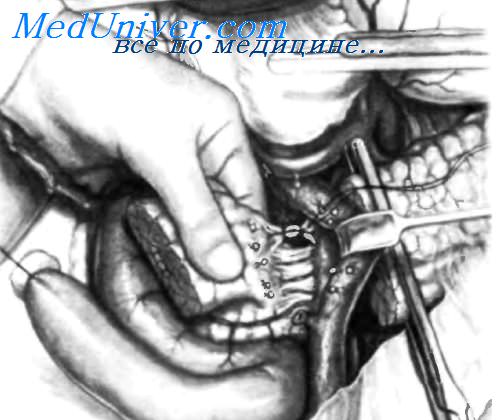

Когда поджелудочная железа пересечена и нет бокового прорастания опухоли в воротно-брыжеечную венозную ось, переходят к пересечению тощей кишки. Для этого поперечную ободочную кишку с ее брыжейкой поднимают и зажимом Foerster захватывают тощую кишку, как показано на рисунке, осторожно подтягивая ее вправо и вверх. Ножницами пересекают фиброзно-мышечную связку Treitz и освобождают дуоденальноеюнальный изгиб. Тощую кишку пересекают вместе с ее брыжейкой на 12-15 см дистальнее связки- Treitz, соблюдая осторожность, чтобы не нарушить кровообращения дистального сегмента тощей кишки. Проксимальный сегмент тощей кишки лигируют, завершая освобождение нижней горизонтальной части двенадцатиперстной кишки, и дополнительно освобождают восходящую часть двенадцатиперстной кишки, переходя на проксимальный сегмент тощей кишки и следуя к правой надбрыжеечнои области. Дистальныи конец тощей кишки пережимают эластичным зажимом. Этот конец будет анастомозирован с культей поджелудочной железы при формировании панкреатоеюнального анастомоза методом инвагинации. Если будет выполняться терминолатеральный анастомоз «слизистая к слизистой» между панкреатическим протоком и слизистой тощей кишки, то дистальную культю тощей кишки закрывают в два слоя. Пересечение тощей кишки и перемещение ее проксимального сегмента в надбрыжеечную область, а также освобождение нижней горизонтальной и восходящей частей двенадцатиперстной кишки облегчат освобождение головки поджелудочной железы и крючковидного отростка от верхнебрыжеечных сосудов, как будет показано далее. Освобождение головки поджелудочной железы начинают с перевязки и пересечения 6-8 вен, отходящих от головки и впадающих в латеральный край верхней брыжеечной вены. Для облегчения освобождения головки поджелудочной железы и крючковидного отростка от верхнебрыжеечных сосудов головку поджелудочной железы рекомендуется захватить левой рукой, как показано на рисунке, осторожно отводя ее вправо, чтобы открыть заднюю поверхность головки поджелудочной железы для лигирования сосудов. Мобилизация головки поджелудочной железы вправо значительно упрощается, если в дополнение к ранее упомянутому приему (захват головки поджелудочной железы левой рукой) перевязать ствол Henle, пересечь общий желчный проток, перевязать и пересечь нижнюю и переднюю поджелудочно-двенадцатиперстные артерии. Проксимальный сегмент тощей кишки смещен вправо, как показано на рисунке.

Эфферентные вены головки поджелудочной железы лигированы, и мы переходим к перевязыванию артерий, входящих в головку железы из верхнебрыжеечной артерии, которые обычно расположены более кзади, чем вены. Некоторые из этих артерий имеют меньший, а другие — больший диаметр. В некоторых случаях эти мелкие артерии нечетко отделены от вен. Во время перевязки артерий, входящих в головку поджелудочной железы, левая рука хирурга должна оставаться неподвижной. Дополнительно полезно осторожно поднять верхнебрыжеечную вену венозным ретрактором, как показано на рисунке. После перевязки вен и артерий головки поджелудочной железы освобождают крючковидныи отросток. Это наиболее сложный этап панкреатодуоденальнои резекции. Если крючковидныи отросток расположен позади верхнебрыжеечных сосудов, удобно поднять верхнебрыжеечную вену одним или двумя венозными ретракторами и осторожно перевязать все венозные ветви, выходящие из крючковидного отростка в направлении верхнебрыжеечной вены. Не всегда возможно различить венозную и артериальную плоскости, последняя расположена кзади. В этих случаях сосуды перевязывают по мере их идентификации. После пересечения венозных сосудов крючковидного отростка лигируют артериальные сосуды в месте их вхождения в крючковидный отросток из верхнебрыжеечной артерии. У некоторых пациентов крючковидный отросток недостаточно развит, что облегчает резекцию. У других он, наоборот, очень хорошо развит и тесно связан с верхнебрыжеечной артерией, затрудняя ее освобождение и резекцию. У некоторых пациентов можно видеть плотную мембрану, состоящую из фиброзной ткани, нервных волокон, отходящих от солнечного сплетения, и забрюшинных лимфатических коллекторов, которые идут от крючковидного отростка к правому полулунному ганглию. Данный сегмент мембраны назван крючковидно-полулунной связкой. Другой сегмент мембраны, идущий от верхнебрыжеечной артерии, плотно сращен с адвентициальнои оболочкой этой артерии. Этот сегмент мембраны назван крючковидно-брыжеечной связкой. Если крючковидно-брыжеечная связка хорошо развита, перед ее перевязкой и рассечением необходимо наложить сосудистый зажим. – Также рекомендуем “Реконструкция пищеварительного тракта после панкреатодуоденальной резекции.” Оглавление темы “Панкреатодуоденальная резекция – методика и техника операции.”: |

Источник