Регионарные лимфоузлы поджелудочной железы

Увеличенные лимфоузлы поджелудочной железы — всегда признак воспалительного процесса. По лимфатической системе непрерывно циркулирует жидкость, которая выводит из органа патологические частицы. Это и есть лимфа.

Топография органа

Лимфатическая система паренхиматозного органа

Лимфа – среда организма, которая образуется путем фильтрации межклеточной жидкости. В ее состав входят клетки иммунологической защиты (лимфоциты, макрофаги, фагоциты) и растворенные вещества, поступающие в нее из долек железы.

В структуру лимфатической системы поджелудочной железы входят:

- Лимфатические капилляры, отходящие от межуточного пространства.

- Сосуды чревного лимфатического сплетения.

- Верхние и нижние лимфоузлы (панкреатодуоденальные — головки железы, и панкреатические — тела и хвоста).

- Чревные узлы.

- Кишечный лимфатический ствол.

Лимфатический узел поджелудочной представляет собой эластическое образование размером от 1 до 5 см в диаметре. Вокруг него располагается капсула, от которой отходят тонкие трабекулы (перегородки). Под капсулой расположено корковое вещество, в котором содержатся лимфоциты, макрофаги и незрелые клетки иммунной системы. Мозговой слой представлен мякотными тяжами, которые выступают в роли фильтра и резервуара для чужеродных частиц.

Основные функции, которые выполняют панкреатические лимфоузлы, можно представить следующим списком:

- задержка чужеродных и злокачественных частиц;

- образование лимфоцитов;

- синтез антител и других факторов иммунной защиты;

- разрушение эритроцитов;

- участие в обменных процессах.

Лимфатические узлы располагаются группами по 4-5 штук. Лимфа движется по сосудам, проходя через них к центральным коллекторам.

При повреждении узлов и сосудов, открываются коллатеральные (обходные, запасные) пути, которые осуществляют лимфоток до момента восстановления прежних магистралей.

Причины повреждения панкреатических лимфоузлов

Увеличение лимфоузлов в поджелудочной возникает из-за развития воспалительной реакции, которая может быть спровоцирована патологией самой железы или окружающих тканей. Кроме того, опухоли в самих узлах или метастазы из других областей также приводят к изменению их размеров.

Лимфатические сосуды и узлы брюшной полости

При повреждении поджелудочной железы частицы разрушенных тканей, лейкоциты, ферменты, токсины, микробные тела попадают в лимфу. Задерживаясь в узлах-фильтрах, они провоцируют реактивное воспаление — лимфаденит. Лимфоузел отекает, становится напряженным, увеличивается. Возникает его нагноение. При переходе воспаления на сосуд развивается лимфангоит. Процесс переходит на соседние узлы, вызывая их слипание с образованием воспалительного конгломерата.

Основные причины увеличения панкреатических лимфоузлов:

- острый или хронический панкреатит;

- желчекаменная болезнь;

- лимфосаркома;

- патологии желудка;

- панкреонекроз;

- дуоденит, язва двенадцатиперстной кишки;

- рак поджелудочной железы;

- лимфома;

- мезаденит – воспаление брыжейки кишечника;

- инфекции (аденовирусная, корь, паротит, энтеровирусная).

При опухолевом перерождении ткани узла разрастаются, клетки теряют свою дифференцированность. Лимфоузел может достигать огромных размеров, сдавливая окружающие ткани.

Симптомы

Чаще всего увеличиваются лимфоузлы при панкреатите, как реакция на воспалительные изменения в железе. При этом на первый план выходит клиническая картина основного заболевания. Специфических симптомов поражения лимфоузлов нет.

Клинические признаки, которые могут сопровождать увеличение панкреатических лимфатических узлов:

- боли в животе опоясывающего характера;

- локальное напряжение мышц передней брюшной стенки в области эпигастрия и левого подреберья;

- метеоризм;

- лихорадка (при гнойном лимфадените);

- тошнота и неукротимая рвота;

- интоксикационный синдром;

- нарушения стула (запор или диарея).

Первыми симптомами рака поджелудочной железы могут быть:

- постоянные боли в животе;

- тошнота;

- немотивированная слабость;

- потеря веса, вплоть до истощения;

- гипогликемия – понижение сахара крови, жажда, увеличение суточного диуреза;

- рецидивирующий поверхностный тромбофлебит нижних конечностей;

- бледность и/или желтушность кожи (при раке головки).

Важно! Если обнаружено увеличение регионарных панкреатических лимфоузлов при отсутствии патологических изменений в железе и окружающих органах, необходимо исключить опухолевое перерождение.

Основным методом выявления изменения размеров лимфоузлов является УЗИ. Кроме того, они могут быть обнаружены при проведении контрастной рентгенографии, компьютерной или магниторезонансной томографии.

Лимфома поджелудочной железы

Достаточно редким опухолевым поражением поджелудочной железы считается ее лимфома. На долю первичных новообразований приходится от 1 до 2-2,5%, вторичная (неходжкинская) лимфома встречается чаще и является результатом распространения опухолевого процесса.

Согласно статистике, лимфома встречается чаще у мужчин старше 50 лет. Наличие СПИДа является «благоприятным» фактором для развития новообразования. Кроме того, опухоль склонна к быстрому озлокачествлению.

Диагностика первичной лимфомы поджелудочной железы представляет трудности, поскольку болезнь длительное время протекает бессимптомно и не имеет специфической симптоматики. Иногда болезнь протекает по типу панкреатита (в результате сдавливания Вирсунгова протока):

- с острыми или ноющими болями в верхней половине живота;

- тошнотой, периодической рвотой;

- вздутием живота, слабостью.

При неходжкинской лимфоме появляется постоянная слабость, волнообразная лихорадка с ознобом и снижение массы тела.

Диагноз устанавливается по данным УЗИ, компьютерной томографии и результатов биопсии. Тактика лечения зависит от размеров опухоли и стадийности процесса. Может использоваться: оперативное вмешательство с удалением новообразования и части железы, химио- или лучевая терапия.

Первичная лимфома склонна к рецидивированию, В- и Т-клеточные опухоли характеризуются быстрым ростом, что приводит к раннему летальному исходу.

Понравился материал: оцени и поделись с друзьями

Источник

https://doi.org/10.18499/2225-7357-2018-7-1-91-94

Аннотация

Целью исследования явилось изучение морфометрических и топографоанатомических особенностей лимфатического русла и регионарных лимфатических узлов поджелудочной железы человека.

Материал и методы. На аутопсийном материале, полученном от 15 трупов лиц в возрасте от 31 года до 60 лет, изучали особенности лимфатического русла и регионарные лимфатические узлы поджелудочной железы. В работе использовали метод инъекции массой Герота, морфометрические и общегистологические методы.

Результаты. Установлено, что лимфатические пути поджелудочной железы формируются вокруг долек и следуют по ходу выводных протоков и кровеносных сосудов. Показано, что регионарными узлами поджелудочной железы являются панкреатические, пилорические, панкреатодуоденальные и селезеночные. Отмечено формирование поперечного коллектора лимфы в верхнем этаже брюшной полости, в котором ключевую роль играют выносящие сосуды поджелудочной железы.

Об авторах

Т. С. Гусейнов

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет» Минздрава России

Россия

Гусейнов Тагир Сайдуллахович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой анатомии человека.

367000, Махачкала, ул. Степана Разина д.12

С. Т. Гусейнова

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет» Минздрава России

Россия

Гусейнова Сабина Тагировна – доктор медицинских наук, профессор, профессор кафедры анатомии человека

М. А. Гасанова

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет» Минздрава России

Россия

Гасанова М. А. – ассистент кафедры анатомии человека

П. Д. Кудаева

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет» Минздрава России

Россия

Кудаева П. Д. – ассистент кафедры анатомии человека

Список литературы

1. Бородин Ю. И., Коненков В. И. Научноисследовательский институт клинической и экспериментальной лимфологии: от истоков к перспективам. Материалы XII международной конф. Лимфология: от фундаментальных исследований к медицинским технологиям. Новосибирск; 2016: 5–8.

2. Брехов Е. И., Ягудаев Д. М., Саидов А. С. Лимфотропная терапия. Возможности и перспективы в клинической практике. Хирургическая практика. 2014; 1: 20–25.

3. Крутикова И. Ф. Архитектоника поджелудочной железы человека. Научные труды ЛСГМИ. Л.; 1970; 90: 97–99.

4. Крутикова И. Ф. Клинические аспекты морфологии лимфатического дренажа поджелудочной железы. Научные труды ЛСГМИ. Л.; 1970; 90: 107–109.

5. Сапин М. Р., Борзяк Э. И. Внеорганные пути транспорта лимфы. М.: Медицина; 1982. 264.

6. Beger H. G., Rau B., Gansauge F. et al. Treatment of pancreatic cancer: Challenge of the facts. World J Surg. 2003; 27: 1075–1084.

7. Cesmebasi A1., Malefant J., Patel S.D. et al. The surgical anatomy of the lymphatic system of the pancreas. Clin Anat. 2015 May; 28(4) :527–537. doi: 10.1002/ca.22461

8. Gullo L., Migliori M., Olah A. et al. Acute pancreatitis in five European countries: Etiology and mortality. Pancreas. 2002; 24: 223–227.

9. Regoli M., Bertelli E., Orazioli D. et al. Pancreatic lymphatic system in rodents. Anat Rec. 2001; 263: 155–160.

10. Seigel R., Naishadham D., Jemal A. Cancer statistics, 2013. CA Cancer J Clin. 2013; 63: 11–30.

Для цитирования:

Гусейнов Т.С., Гусейнова С.Т., Гасанова М.А., Кудаева П.Д. АНАТОМИЯ ЛИМФАТИЧЕСКОГО РУСЛА И РЕГИОНАРНЫХ ЛИМФОУЗЛОВ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЧЕЛОВЕКА. Журнал анатомии и гистопатологии. 2018;7(1):91-94.

https://doi.org/10.18499/2225-7357-2018-7-1-91-94

For citation:

Guseinov T.S., Huseynova S.T., Hasanova M.A., Kudaeva P.D. ANATOMY OF THE LYMPHATIC VESSELS AND REGIONAL LYMPH NODES OF THE HUMAN PANCREAS. Journal of Anatomy and Histopathology. 2018;7(1):91-94.

(In Russ.) https://doi.org/10.18499/2225-7357-2018-7-1-91-94

Просмотров: 2212

Источник

Главная

Гастроэнтерология

Заболевания поджелудочной железы

Лимфатические узлы поджелудочной железы

Отводящие лимфу от поджелудочной железы коллекторы и регионарные лимфатические узлы второго, третьего и последующих этапов расположены следующим образом.

- От головки поджелудочной железы – на аорте, справа от устья верхней брыжеечной артерии, между аортой и нижней полой веной, позади нижней полой вены.

- От тела поджелудочной железы – преимущественно у чревного ствола и по ходу его ветвей – печеночной и левой желудочной артерий, а также на аорте на уровне отхождения почечных артерий.

- От хвоста поджелудочной железы – на левой полуокружности аорты, а также у устья верхней брыжеечной артерии.

Таким образом, для решения вопроса о резектабельности необходимо убедиться в отсутствии метастазов в регионарные лимфатические узлы:

- при поражении печеночной зоны (верхняя часть головки поджелудочной железы и периампулярная область) – у устья общей печеночной артерии, у устья верхней брыжеечной артерии справа;

- при поражении верхнебрыжеечной зоны (нижняя часть головки) – у устья верхней брыжеечной артерии и у аорты на уровне почечных артерий;

- при поражении селезеночной зоны (тело и хвост поджелудочной железы) – у аорты ниже устья верхней брыжеечной артерии и на уровне почечных артерий.

Определение состояния лимфатических узлов имеет большое значение в оценке возможности радикального удаления опухоли. При стандартной резекции поджелудочной железы удаляются лимфатические узлы, являющиеся первым этапом регионарного метастазирования для каждого из трех коллекторов.

Ни один орган брюшной полости не связан так тесно лимфатическими путями с другими органами, как поджелудочная железа, что может объяснять быстрое распространение рака поджелудочной железы. Однако при этом необходимо учесть, что речь идет не о прямом анастомозировании лимфатических коллекторов поджелудочной железы с лимфатическими сосудами желчного пузыря, желчных протоков, желудка, двенадцатиперстной кишки, поперечной ободочной кишки, почек и даже пищевода, а о единых для этих органов лимфатических узлах второго, третьего и последующих этапов лимфооттока. Следовательно, необходимо говорить не о непосредственном метастазировании опухоли поджелудочной железы в другие органы, а о метастазировании в регионарные лимфатические узлы, являющиеся вторым или третьим этапом оттока лимфы от желчного пузыря, желудка и т. д., то есть о параорганном метастазировании. Исключением является только печень ввиду проникновения лимфы внутри печени в венозную систему.

Наиболее тесно выражена связь лимфатических сосудов поджелудочной железы и двенадцатиперстной кишки. Что касается лимфатических систем железы и желудка, то лимфатические узлы вдоль передней поверхности железы и по ходу левой желудочной артерии являются общими для обоих органов. Кроме того, позадипилорические лимфатические узлы, а также лимфатические узлы, расположенные по задней поверхности двенадцатиперстной кишки, по ходу желудочно-двенадцатиперстной артерии (печеночная зона), являются путем лимфооттока для головки поджелудочной железы и для антрального отдела желудка.

Общие для желчного пузыря, внепеченочных желчных протоков и поджелудочной железы лимфатические узлы лежат преимущественно по ходу печеночной артерии и на задней поверхности головки железы, ближе к верхнему краю. Практически во всех случаях имеет место один крупный лимфатический узел овальной или неправильной формы, часть которого лежит позади общего желчного протока и двенадцатиперстной кишки. Лимфатические узлы второго или третьего этапов от желчного пузыря и второго этапа от поджелудочной железы лежат на аорте, в области устья верхней брыжеечной артерии и чревного ствола.

H.B.Путoв и дp.

“Лимфатические узлы поджелудочной железы” и другие статьи из раздела Заболевания поджелудочной железы

Читайте также:

- Лимфатическая система поджелудочной железы

- Ферменты поджелудочной железы

- Вся информация по этому вопросу

Источник

Главная

Гастроэнтерология

Заболевания поджелудочной железы

Лимфатическая система поджелудочной железы

Внутриорганная лимфатическая капиллярная сеть ткани поджелудочной железы состоит из анастомозирующих лимфатических капилляров. Первичная капиллярная лимфатическая сеть ограничивается пределами одной дольки поджелудочной железы. Ток лимфы направляется из глубины железы к ее поверхности. В крупных междольковых промежутках коллекторы образуют многокамерные мешкообразные лимфатические резервуары, из которых лимфа оттекает в регионарные лимфатические узлы.

Выделяют три зоны лимфооттока от поджелудочной железы, получившие название по питающему их магистральному артериальному сосуду: печеночная, верхнебрыжеечная и селезеночная.

Внеорганная лимфатическая система представлена следующими группами лимфатических узлов и этапами лимфооттока.

- Регионарные лимфатические узлы первого этапа печеночной зоны лимфооттока (от верхней части головки поджелудочной железы, крючковидного отростка, верхнегоризонтального и вертикального отделов двенадцатиперстной кишки) залегают 4-6 группами в непосредственной близости от общей печеночной артерии. Наиболее крупные 1-3 лимфатических узла расположены вблизи места отхождения общей печеночной артерии от чревного ствола. Кроме того, несколько групп лимфатических узлов небольшого диаметра расположены на задней и передней поверхностях головки железы по ходу верхних поджелудочно-двенадцатиперстных артерий.

- Регионарные лимфатические узлы первого этапа верхнебрыжеечной зоны лимфооттока (от нижней части головки поджелудочной железы, крючковидного отростка, вертикальной и нижнегоризонтальной частей двенадцатиперстной кишки) расположены четырьмя группами, окружающими верхние брыжеечные сосуды. Еще несколько групп лимфатических узлов расположены на задней и передней поверхностях головки поджелудочной железы по ходу нижних поджелудочно-двенадцатиперстных артерий.

- Регионарные лимфатические узлы селезеночной зоны лимфооттока представлены 2-4 цепочками по ходу селезеночных сосудов. Кроме того, несколько групп мелких лимфатических узлов расположены на передней поверхности тела железы.

- Отдельно необходимо выделить группу лимфатических узлов, представленных, как правило, одной цепочкой по ходу нижней поджелудочной артерии (расположенных по нижнему краю поджелудочной железы), являющихся регионарными лимфоузлами первого этапа верхнебрыжеечной и селезеночной зон (в зависимости от варианта отхождения нижней поджелудочной артерии).

Таким образом, отток лимфы от тела поджелудочной железы идет вверх – к узлам первого этапа селезеночной зоны, вниз – к верхнебрыжеечным лимфатическим узлам (к узлам первого этапа верхнебрыжеечной зоны) и к лимфатическим узлам, расположенным по нижнему краю железы. Кроме того, от задней поверхности органа лимфа оттекает по отводящим лимфатическим сосудам к узлам, расположенным позади поджелудочной железы, вблизи ее перешейка у верхних брыжеечных сосудов. От хвоста поджелудочной железы отток лимфы происходит в узлы первого этапа селезеночной зоны, а также в узлы вдоль нижнего края органа.

H.B.Путoв и дp.

“Лимфатическая система поджелудочной железы” и другие статьи из раздела Заболевания поджелудочной железы

Читайте также:

- Зоны поджелудочной железы

- Лимфатические узлы поджелудочной железы

- Вся информация по этому вопросу

Источник

- Авторы

- Резюме

- Файлы

- Ключевые слова

- Литература

Петренко Е.В.

1

1 Национальный государственный университет физической культуры спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта

Строение и функции лимфатической и лимфоидной систем активно изучаются в экспериментах на животных, в т.ч. на дегу. Однако регионарные лимфатические узлы поджелудочной железы, важного пищеварительного и эндокринного органа, у дегу не описаны в литературе до сих пор. Были обнаружены следующие регионарные лимфатические узлы поджелудочной железы у дегу: 1) головка и тело, их каудальные отделы – околоподжелудочные узлы; 2) головка и тело, их краниальные отделы – печеночные, инфрапилорический и панкреатические узлы; 3) хвост – панкреатические и селезеночные узлы.

лимфатический узел

поджелудочная железа

дегу

1. Коненков В.И., Бородин Ю.И., Любарский М.С. Лимфология. – Новосибирск: изд-во «Манускрипт», 2012. – 1104 с.

2. Петренко В.М. Видовые особенности строения и топографии краниального брыжеечного сегмента лимфатической системы у морской свинки // Междунар.журнал экспер.образ-я. – 2013. – № 11. – Ч. 3. – С. 194-195.

3. Петренко В.М. Топография краниальных брыжеечных лимфатических узлов у дегу // Успехи современного естествознания. – 2014. – № 9. – Ч. 2. – С. 56–58.

4. Петренко В.М. Топография лимфатических узлов в бассейне чревной артерии у дегу // Успехи современного естествознания. – 2014. – № 11. – Ч. 2. –С. 39–41.

5. Петренко Е.В. Регионарные лимфоузлы поджелудочной железы у белой крысы // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 8. – Ч. 2. – С. 360–363.

6. Петренко Е.В. Лимфоузлы поджелудочной железы у морской свинки // Успехи современного естествознания. – 2014. – № 4. – С. 52–54.

7. Хирургическая анатомия живота / под ред. А.Н. Максименкова. – Л.: изд-во «Медицина», 1972. – 688 с.

Лимфоузлы (ЛУ) играют важную роль в жизнедеятельности человека и животных [1]. Дегу (кустарниковая крыса) используется для проведения экспериментальных работ с целью выяснить возможные последствия воздействия разных факторов на организм человека, в частности, в рамках исследования сахарного диабета. Иммунный механизм рассматривается как один из аспектов патогенеза данного заболевания. Регионарными ЛУ для поджелудочной железы (ПЖ) человека считаются панкреатодуоденальные, пилорические, верхние и нижние панкреатические, селезеночные ЛУ, лимфа может также оттекать в печеночные и средние ободочные ЛУ. Они находятся около ветвей чревного ствола и верхней брыжеечной артерии [7]. Регионарные ЛУ ПЖ у дегу целенаправлено не изучали, в литературе не описаны.

Краниальные брыжеечные ЛУ у дегу впервые отпрепарировал и показал на фотографиях В.М. Петренко [3], разделив их на следующие группы: 1) центральные ЛУ – околоаортальный (около короткой чревнобрыжеечной артерии) и панкреатодуоденальные (3-4 – около бифуркации краниальной брыжеечной артерии); 2) периферические ЛУ – подвздошно-ободочный и непостоянный илеоцекальный, они лежат на основании слепой кишки, справа.

ЛУ в бассейне чревной артерии у дегу впервые отпрепарировал и показал на фотографиях В.М.Петренко [4]: 1) околоаортальный; 2) печеночные (2), лежат около печеночной артерии и левой полуокружности воротной вены печени; 3) желудочный, лежит на вентральной поверхности пилоруса или тотчас под ним; 4) панкреатические (2), располагаются вдоль конечного отрезка селезеночной вены, на границе между головкой и телом ПЖ; 5) селезеночные (2), находятся между хвостом ПЖ и селезенкой. Околоаортальный ЛУ, по мнению В.М. Петренко, может рассматриваться как центральный среди ЛУ чревной артерии. Он одновременно относится к краниальным брыжеечным ЛУ.

Цель исследования: описать регионарные ЛУ ПЖ у дегу и видовые особенности их топографии (в сравнении с человеком, белой крысой и морской свинкой).

Материалы и методы исследования

Были отпрепарированы регионарные ЛУ ПЖ у 10 дегу 3 мес обоего пола после их фиксации в 10 % формалине.

Результаты исследования и их обсуждение

ПЖ у дегу так же, как у белой крысы, морской свинки и человека [5-7], имеет три части – головка (дуоденальная часть), тело (пилорическая часть) и хвост (желудочно-селезеночная часть). ПЖ у белой крысы, морской свинки и человека находится между двумя ветвями брюшной аорты: 1) чревной артерией и ее конечными ветвями, расходящимися вправо и влево вдоль краниального края ПЖ к воротам печени и селезенки; 2) краниальной брыжеечной артерией, проходящей под телом ПЖ, над которым находится чревная артерия. У дегу от брюшной аорты отходит чревнобрыжеечная артерия, которая дорсальнее тела ПЖ разделяется на конечные ветви [4]: 1,2) краниальные артерии, правая – печеночная, левая – селезеночная; 3) каудальная артерия – краниальная брыжеечная. Ветви чревной артерии так или иначе связаны со всеми отделами ПЖ у дегу, как у человека, крысы и морской свинки. А вот краниальная брыжеечная артерия только в своем начале проходит около ПЖ, между каудальным отрогом ее головки (справа) и двенадцатиперстно-тощекишечным изгибом (слева), причем у дегу уже здесь разделяется на конечные ветви: правая (косопоперечная) – к головке ПЖ, двенадцатиперстной кишке и петлям тощей кишки, а левая (косопродольная) – подвздошно-ободочная артерия.

Регионарные ЛУ ПЖ у дегу так же, как у белой крысы и морской свинки [5,6], располагаются главным образом вдоль чревной (соответствующей части чревнобрыжеечной) артерии и ее ветвей, которые кровоснабжают краниальные отделы головки и тела, а также хвост ПЖ (рис. 1-3): 1) околоаортальный или чревно-брыжеечный ЛУ (ретропанкреатический – 1, небольшой), лежит на вентрокраниальной поверхности чревнобрыжеечной артерии и является по существу общим для двух групп ЛУ, брыжеечной и чревной, как и общий начальный ствол для краниальной брыжеечной и чревной артерий; 2) печеночные (2, небольшие), лежат дорсальнее луковицы двенадцатиперстной кишки, около печеночной артерии и левой полуокружности воротной вены печени, сразу над местом слияния ее корней – краниальной брыжеечной и селезеночной вен; 3) желудочный ЛУ (инфрапилорический – 1, небольшой), лежит на вентральной поверхности пилоруса или тотчас под ним, на границе между пилорической частью желудка (слева) и луковицей двенадцатиперстной кишки (справа); 4) панкреатические ЛУ (2, небольшие), располагаются вдоль конечного отрезка селезеночной вены, которая сопровождает одноименную артерию, недалеко от печеночных ЛУ, на границе между головкой и телом ПЖ; 5) селезеночные (2, мелкие), находятся между воротами селезенки и хвостом ПЖ. Только околоаортальный ЛУ никак не связан с венами, тогда как правые ЛУ в бассейне чревной артерии прилежат к воротной вене печени и ее притокам, а левые ЛУ – к селезеночной вене и ее притокам.

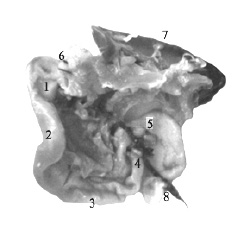

Рис. 1. Дегу 3 месяцев: 1–4 – двенадцатиперстная кишка, ее краниальная, нисходящая, каудальная и восходящая части; 5 – тощая кишка, начальный отрезок; 4, 5 – межкишечные лимфоузлы; 6 – печеночный лимфоузел; 7 – селезенка; 8 – подвздошно-ободочный лимфоузел

Рис. 2. Дегу 3 месяцев: 1-3 – хвост, тело и головка поджелудочной железы (дорсальная поверхность); 4 – селезеночная вена; 5 – воротная вена печени; 6 – печеночный лимфоузел; 7 – панкреатический лимфоузел; 8 – селезеночные лимфоузлы; 9 – подвздошно-ободочный лимфоузел

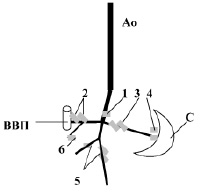

Рис. 3. Схема размещения регионарных лимфоузлов (ЛУ) поджелудочной железы у дегу: Ао – аорта; ВВП – воротная вена печени; С – селезенка; 1 – околоаортальный ЛУ (чревно-брыжеечная артерия); 2 – печеночные ЛУ; 3,4 – панкреатические и селезеночные ЛУ; 5 – панкреатодуоденальные ЛУ; 6 – желудочный (инфрапилорический) ЛУ

К регионарным ЛУ ПЖ у дегу так же, как у белой крысы и морской свинки [5, 6], можно отнести центральные краниальные брыжеечные ЛУ, которых у дегу однако гораздо меньше: 1) околоаортальный (ретропанкреатический – 1, небольшой) – общий с группой ЛУ чревной артерии (характерно для дегу); 2) собственно центральные КБЛУ (небольшие панкреатодуоденальные – 3–4) образуют скопление между двенадцатиперстно-тощекишечным изгибом (слева) и головкой ПЖ (справа), в проксимальной части короткого общего корня брыжеек толстой и тонкой кишок, вентральнее слияния корней краниальной брыжеечной вены, из них 1-2 ЛУ лежат вдоль ее правого корня, дренирующего средние петли восходящей ободочной кишки и петли тощей кишки, а еще 2 ЛУ – вдоль ее левого корня, дренирующего петли подвздошной кишки, слепую кишку и начальный отдел восходящей ободочной кишки; 2а) эти ЛУ у дегу можно назвать и межкишечными так же, как у крысы и морской свинки, поскольку располагаются в окружении разных отделов кишечника, в т.ч. справа – средних петель восходящей ободочной кишки, вентрокраниально – начального отрезка тощей кишки, слева и дорсально-восходящей части двенадцатиперстной кишки, дорсокаудально-дорсальной петли восходящей ободочной кишки [3, 4].

Заключение

Регионарные ЛУ ПЖ у дегу размещаются главным образом около чревнобрыжеечной (чревной у белой крысы [5] и морской свинки [6]) артерии и вдоль ее ветвей, а также около бифуркации краниальной брыжеечной артерии (ствола у белой крысы [5] и морской свинки [6]). ПЖ у дегу так же, как у белой крысы [5] и морской свинки [6], имеет меньше регионарных ЛУ, чем у человека: 1) головка и тело ПЖ, их каудальные отделы – околоподжелудочные ЛУ, в т.ч. межкишечные (панкреатодуоденальные) ЛУ и околоаортальный ЛУ; 2) головка и тело ПЖ, их краниальные отделы – печеночные и панкреатические ЛУ, а также инфрапилорический ЛУ, который у крысы я не обнаружила; 3) хвост ПЖ – селезеночные и панкреатические ЛУ. Межкишечные ЛУ у дегу так же, как у белой крысы и морской свинки, «аккумулируют» функции нижних панкреатодуоденальных, нижних панкреатических и центральных верхних брыжеечных ЛУ человека. Панкреатические ЛУ этих грызунов соответствуют верхним панкреатическим ЛУ человека. Печеночные ЛУ указанных грызунов принимают лимфу из ПЖ, в отличие от человека, без посредства верхних панкреатодуоденальных и ретропилорических ЛУ. Таким образом, ПЖ у дегу имеет те же регионарные ЛУ, что и у морской свинки [5, 6], но с некоторыми особенностями синтопии и более компактным размещением. Кроме того, у дегу панкреатодуоденальные ЛУ имеют явно меньшие размеры, поскольку слепая кишка явно меньше, чем у морской свинки [2].

Библиографическая ссылка

Петренко Е.В. ЛИМФОУЗЛЫ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ДЕГУ // Успехи современного естествознания. – 2015. – № 1-3. – С. 406-409;

URL: https://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=34902 (дата обращения: 27.01.2021).

Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»

(Высокий импакт-фактор РИНЦ, тематика журналов охватывает все научные направления)

Источник