Рак поджелудочной железы актуальность проблемы

Актуальность проблемы и распространенность заболевания

Рак поджелудочной железы (РПЖ) является одним из наиболее распространенных и трудноизлечимых онкологических заболеваний. Резектабельность (под нею понимают возможность выполнения резекции у госпитализированных больных) редко превышает 20 %, госпитальная летальность среди радикально оперированных в специализированных клиниках редко превышает 5 %. Вместе с тем, пятилетняя выживаемость после резекции ПЖ по поводу рака, как правило, составляет 5–8%.

РПЖ занимает в развитых странах 4–5 место среди причин смерти от онкологических заболеваний, причем на него приходится около 10 % всех опухолей пищеварительной системы. Мужчины заболевают в 1,5 раза чаще, чем женщины, пик заболеваемости приходится на возраст 60–70 лет. В США каждый год выявляются 11 новых заболеваний на 100 тыс населения, в Англии и Японии – 16, в Италии и Швеции –

18. В России заболеваемость РПЖ составляет 8,6, в Москве – 11,4, а в Санкт‑Петербурге в 2001 г. – 14,8 на 100 тыс. жителей.

Пристальное внимание к диагностике и лечению РПЖ железы вызвано ростом заболеваемости, за последние 30 лет на 30 %, и неудовлетворительными результатами лечения – до 90 % больных умирают в течение года после установления диагноза.

Этиология и патогенез

РПЖ чаще встречается среди городских жителей , употребляющих большое количество мяса и жиров. Курение способствует канцерогенезу вообще и РПЖ в частности (у курильщиков он регистрируется в 2–2,5 раза чаще, чем у некурящих). Предполагается, что канцерогены, содержащиеся в табаке, могут при определенных условиях с желчью попадать в панкреатический проток, провоцируя сначала воспаление и затем возникновение опухоли. Считается, что потребление больших количеств (более 3 чашек в день) кофе повышает риск заболевания, но истинные причинно‑следственные связи остаются в данном случае неясными.

Патологическая анатомия

Опухоль ПЖ чаще представляет собой аденокарциному, растущую из эпителия протоков. Рак головки ПЖ встречается примерно в 75 % случаев (почти у четверти этих больных опухоль локализуется в крючковидном отростке), тела и хвоста – в 25 %.

На момент установления диагноза опухоль почти у половины больных уже распространяется за пределы ПЖ, а у трети выявляются отдаленные метастазы.

В зависимости от первичной локализации опухоли может происходить ее инвазия в различные соседние органы и ткани:

1) при локализации опухоли в головке – в холедох, ДПК, воротную вену, чревный ствол и его ветви, брыжейку поперечной ободочной кишки;

2) при локализации в теле и хвосте – в воротную и селезеночную вены, общую печеночную и селезеночную артерии, чревный ствол, аорту, желудок, брыжейку и/или стенку поперечной ободочной кишки.

Как уже упоминалось, РПЖ рано метастазирует по лимфатическим путям и гематогенно. Поражаются регионарные лимфатические узлы: панкреатодуоденальные, ретропилорические, перипортальные (гепатодуоденальные), перицелиакальные, мезентериальные, парааортальные. Гематогенные метастазы чаще всего локализуются в печени, значительно реже в легких, плевре, почках и т. д.

Классификация рака поджелудочной железы

При анализе большого клинического (более 700 больных РПЖ) нами было установлено, что рак крючковйдного отростка (КО) ПЖ, как правило, относимый к опухолям головки ПЖ, имеет некоторые клинические отличия и особенности хирургического лечения, о которых подробнее говорится в соответствующем разделе пособия. Это послужило основанием для выделения еще одной локализации РПЖ – рака КО, в дополнение к раку головки, тела и хвоста.

Гистологически выделяют аденокарциному, плоскоклеточный рак, цистаденокарциному, ацинарный рак, недифференцированный (анапластический) рак. Считается, что у каждого десятого больного РПЖ развивается мультитицентрично. Распространенность опухолевого процесса оценивается по системе TNM.

Источник

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Хирургический метод лечения рака

поджелудочной железы (ПЖ), является фактором, детерминирующим прогноз этого

заболевания (Jarufe N.P.et al, 2004).

Радикальное лечение рака ПЖ определяет полное удаление первичной опухоли и зон

возможного метастатического поражения (превентивная расширенная

лимфодиссекция). На сегодняшний день этому принципу соответствует хирургическое

лечение, как единственный метод, который позволяет добиться полного излечения

рака поджелудочной железы (ПЖ), или рассчитывать на него. Не менее чем 10%

госпитализированных больных возможно проведение

радикальной операции, а по данным японских врачей – до 40% (Matsuno S. Et al., 2004).

Уделом же больных без хирургического вмешательства могут быть только

мучительные страдания, а единственным видом помощи – введение наркотических

средств (Чиссов В.И., Дарьялова С.Л., 2000).

«С течением времени, несмотря на

некоторые успехи комбинированных методов лечения, именно хирургический метод

остается «золотым» стандартом при радикальном лечении

злокачественных опухолей желудочно-кишечного тракта, позволяющим надеяться на

полное выздоровление» – М.И.Давыдов с соавторами (Цитата по Тюляндин С.А. и

Моисеенко В.М., 2004).

В последние годы наблюдается

существенный прогресс в лекарственном лечении злокачественных опухолей. Это

связано с колоссальными достижениями молекулярной онкологии, генетики,

иммунологии, которые обеспечили более глубокое понимание механизмов развития и

прогрессии рака. Все это по результатам оценки на основе методов доказательной

медицины сопровождается истинным клинически значимым улучшением результатов

лечения больных. Вместе с тем, несомненные успехи лечения не сопровождаются

существенным увеличением общей выживаемости больных раком. Подобный анализ

мотивирует исследователей к рациональному поискупутей оптимизации

лечения опухолей (Моисеенко В.М., 2004).

В России и за ее пределами в

настоящее время отмечается отчетливая тенденция к повышению уровня

резектабельности и улучшению результатов хирургического лечения опухолей ПЖ.

Если ранее сообщения о выполнении расширенных радикальных операций,

комбинированных резекциях ПЖ были уделом лишь единиц (Hubbard T.B., 1958; Cassebaum W.H..,1971; Fortner J.G. etal., 1973,

1977), то последующие десятилетия отмечены большим количеством публикаций о

расширении показаний к резекции ПЖ с опухолью, с магистральными сосудами (артериями

и венами), с резекцией печени, толстой кишки, почки, расширенной

лимфаденэктомией, нейродиссекцией (Gall F.P. etal., 1981; Miyazaki I., Nagakawa T., Ohta T., 1982; Suzuki T. et al., 1985; Miyazaki I., 1989; Sindelar W.F., 1989,

Данилов М.В. с соавт., 1990; Manabe T. et al., 1991;Smith C.D. et al., 1992; Takada T., 1993; Mimura Н.,

1994; Takahashi S. et al., 1994;Allema J.H. et al., 1994, 1995; Данилов М.В., Федоров

В.Д., 1995; Nakao A., 1995;Roder J.D. et al., 1995; Lygidakis N.J., 1996;

Ишикава О. с соавт., 1998; Uesaka K.et al., 1998; Нестеренко Ю.А.,

Приказчиков А.В., 1999; Takada T., 1999;Mizumoto R., Hamada T., 2000; Nakao A. et al., 1985,

1987, 1990, 1993, 1995, 1999, 2001; Патютко Ю.И. с соавт., 2002; Оноприев В.И.

с соавт., 2002, 2003, 2004, 2005; В.А.Кубышкин, В.А.Вишневский, 2003; Малышева

Ф.А., 2005).

Важной предпосылкой к этому является

совершенствование и внедрение новых методов диагностики, повышение ее качества.

По мнению ведущих специалистов отдела абдоминальной хирургии Института хирургии

им. А.В.Вишневского РАМН, в настоящее время мало внимание уделено

предоперационному стадированию опухоли ПЖ и установлению ее резектабельности,

что ставит эту задачу в ряд наиболее трудных (Кубышкин В.А., Вишневский В.А.,

2003).

Предоперационное определение стадии

опухоли, а соответственно, оценка вовлечения регионарных лимфатических узлов,

прилежащих магистральных висцеральных артерий и вен, метастазирования в печень

или распространения по брюшине, требуют привлечения тонких методов

исследования, оставаясь еще весьма сложной и многогранной проблемой и часто с

недостаточно четкими задачами. Исходя из вышеизложенного, по мнению

В.А.Кубышкина и В.А.Вишневского (2003) основными задачами обследования при

подозрении на рак головки ПЖ являются:

· С высокой

степенью вероятности установить диагноз. Больным, которым планируется

радикальное или паллиативное оперативное лечение, не требуется гистологическое

подтверждение диагноза.

· Определить

или предположить стадию опухоли в соответствии с классификацией TNM.

· Предположить

резектабельность опухоли, возможность радикальной или паллиативной операции.

Авторы считают данные задачи

неразделимыми и что в настоящее время практически ни один из методов

клинического и инструментального обследования сам по себе не может исчерпывающе

решить эти вопросы. Необходим оптимальный комплекс методов, важно определить

роль комбинированного применения отдельных методов клинического и

инструментального обследования (Кубышкин В.А., Вишневский В.А., 2003).

Применение комплекса диагностических

методов в свою очередь предполагает построение логических схем и

алгоритмов их применения.

В настоящее время в целом достаточно

разработаны показания для операций, непосредственные этапы операций, проблема

послеоперационных осложнений, послеоперационной летальности, отдаленной

выживаемости.

На достаточно высоком уровне

находятся инструментальные методы исследования, появилось большое количество

новых интраскопических, иммунных методов диагностики. Разрабатываются все новые

способы доставки визуализирующей техники к органу мишени или новых способов

томографии (спиральной рентгеновской компьютерной томографии, ядерного

магнитного резонанса).

Опубликовано большое количество

научных работ о результатах применения и сравнения всех современных методов

визуализации и интраскопии, из чувствительности, специфичности, точности

диагностики. Большинство исследователей имеют сходные данные.

Обращает на себя внимание то, что

некоторые диагностические методы в значительной мере сходны по своим

возможностям, зачастую дублируют данные, не принося новой информации, но при

этом занимают дополнительное время, достаточно дороги, некоторые имеют

значительную лучевую нагрузку.

В целом складывается впечатление,

что отсутствуют четкие показания к применению каждого из имеющихся методов

визуализации, требуемой последовательности их применения, возможности замены

одного другим. Зачастую в клинике применяется весь имеющийся арсенал

диагностических средств, несмотря на то, что зачастую после выполнения одного

двух первых все последующие не увеличивают знания о конкретном патологическом

процессе.

Необоснованно назначаются некоторые

инвазивные методы диагностики, когда уже выявлены признаки инвазивного роста

новообразования, точно известна стадия заболевания.

Большей частью бессистемное

применение диагностических средств обусловлено различным их набором в разных

клиниках, отсутствием доверия к определенным их видам (поскольку многие связаны

с субъективным восприятием визуализационной картины исследователем). Отсутствует

также зависимость учреждения от финансирующих структур, поскольку нет четких

обязательств одного перед другим, и в том числе перед пациентом.

Особенно контрастно выглядит

отсутствие четкой регламентации показаний к операциям в зависимости от этапов

диагностики и полученной информации. Во многих случаях, после установления

факта наличия у больного новообразования, он длительное время находится в

стационаре и проходит весь круг диагностических методов. В то время, как

оптимальный диагностический алгоритм мог быть пройден за 2-3 дня амбулаторных

исследований и пациент мог быть госпитализирован непосредственно на раннюю

предоперационную диагностику и операцию.

Существует существенный серьезный

разрыв между результатами лечения больных со злокачественными опухолями в

ведущих научно-исследовательских центрах и практических учреждениях (Чиссов

В.И., Дарьялова С.Л., 2000).

Вопросы стандартизации лечения,

диагностических алгоритмов, проблемы страховой медицины, возможности оплаты за

лечение ставят во главу угла проблему оптимизации диагностических и лечебных

алгоритмов, имеющих четко обоснованные зафиксированные параметры и этапы

применения.

Опухоль ПЖ является одной из ведущих

локализаций в структуре заболеваемости населения России злокачественными

новообразованиями и составляет 3,0%, увеличиваясь ежегодно в среднем на 2%,

составляя 9,1 на 100000 населения (Давыдов М.И., 2002, 2004). При этом

отмечается тенденция к неуклонному росту заболеваемости злокачественными

новообразованиями и смертность от них. В структуре смертности населения в РФ

злокачественные новообразования занимают третье место после болезней

сердечно-сосудистой системы, травм и несчастных случаев. Абсолютное число

больных с впервые в жизни установленным диагнозом опухоли ПЖ, поставленных на

учет в течение года, за последние 10 лет увеличилось на 20% (Чиссов В.И.,

Дарьялова С.Л., 2000).

Социальный заказ на медицинскую и

социально-бытовую реабилитацию, улучшение качества жизни больных после

перенесенного хирургического и комбинированного воздействия, обусловил развитие

органосохраняющего и функционально-щадящего методов лечения у этой тяжелой

категории больных. Злокачественные новообразования – проблема высокой

социальной значимости, в широком смысле этого слова.

Цель нашего исследования явилось улучшение результатов лечения рака

поджелудочной железы на основании совершенствования диагностики и

индивидуализации тактики хирургических вмешательств.

Задачи:

1. Выяснить структуру и технологии

открытых и малоинвазивных хирургических пособий при опухолях ПЖ.

2. Дать характеристику современной

хирургической тактике при раке ПЖ различной локализации.

3. Уточнить и дать характеристику

современной диагностической тактике при опухолях ПЖ, включающую использование

неинвазивных и инвазивных инструментальных методов визуализации.

4. Определить диагностические

возможности (чувствительность, специфичность, диагностическую точность)

неинвазивных и инвазивных инструментальных методов визуализации при

опухолях ПЖ различной локализации.

5. Установить и сформулировать

тактически значимые диагностические критерии при опухолях ПЖ различной

локализации.

6. Оценить ближайшие и отдаленные

послеоперационные последствия ошибочной лечебной тактики при опухолях ПЖ

различной локализации.

7. Разработать лечебную тактику при

опухолях ПЖ на основании установленных диагностических критериев.

8. Разработать методику

интраоперационного сонографического исследования и технологию интраоперационных

вмешательств под контролем ультразвука при опухолях ПЖ различной локализации.

9. Произвести расчет и анализ

клинико-экономической эффективности инструментальных методов диагностики при

опухолях ПЖ.

10. Создать на основании полученных

данных алгоритм диагностики и лечения пациентов с опухолями ПЖ.

11. Создать программный продукт,

автоматизирующий процесс принятия решений по тактике обследования и лечения

пациентов с опухолями ПЖ.

Краснодар – Москва – 2008 г.

· Новиков С.В.

· кмн, врач-хирург высшей категории, врач УЗД,

· специалист по минимально инвазивным хирургическим вмешательствам под

контролем ультразвука

· НИИ

СП им.Н.В.Склифосовского, г.Москва

Источник

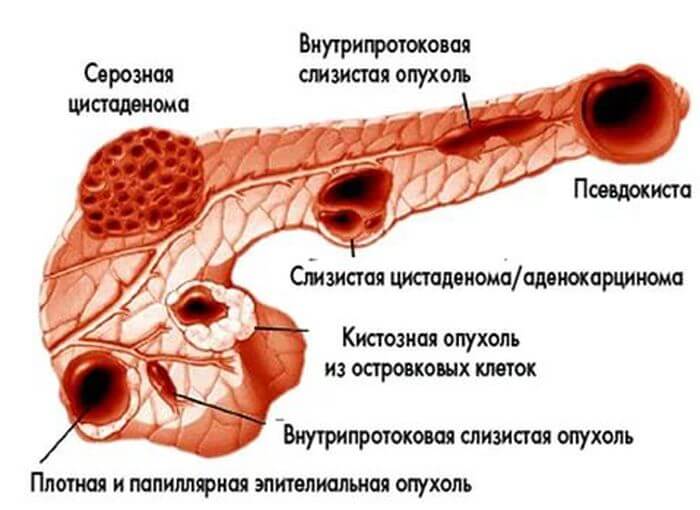

Опухоль поджелудочной железы симптомы и лечение. По своему происхождению новообразования в поджелудочной железе бывают доброкачественными или злокачественными.

Часто их выявляют после инструментального обследования других органов. На УЗИ однозначно вид опухоли не определить. При подозрении на новообразование в поджелудочной железе нужно обратиться к врачу, который назначит дополнительное всестороннее обследование.

Классификация опухолей

Новообразование в поджелудочной железе разделяются:

По локализации — месту возникновения в структуре железы:

- головка;

- тело;

- хвост;

- островки Лангерганса;

- протоки.

Гистологическому строению определяется, из каких клеток образовалась опухоль:

- эпителиальное происхождение;

- железистой паренхимы;

- из островкового эпителия;

- неэпителиального генеза;

- дизонтогенетические.

Функциональным нарушениям – состояние, связанное с изменением регуляции в организме: гормональной или нервной. Орган остается неповрежденным, но деятельность поджелудочной железы нарушается.

Симптомы

Развитие опухоли до поры протекает без видимых симптомов. Когда она разрастается и возможно прорастает в близлежащие органы: желудок, тогда появляются типичные симптомы, с которыми доктор знаком. По симптомам он назначает всестороннее обследование.

Злокачественная опухоль поджелудочной железы проявляет свои симптомы при значительном разрастании:

Закупорка протоков

Закупорке протоков (обтюрация) – появляется при сдавливании образованием органов, которые нарушают свое функционирование, и проявляется болями, свидетельствующими о том, что новообразование просочилось сквозь нервные окончания. У каждого пациент симптомы проявляются индивидуально и зависят от места возникновения.

Опухоль головки поджелудочной железы провоцирует боль в правом подреберье. Опухоль хвоста поджелудочной железы вызывает дискомфорт и боль в левом подреберье. Если образованием охвачено тело поджелудочной железы, то боль проявляется вкруговую, опоясывающая.

Боль сильно увеличивается при несоблюдении диеты, а также лежа на спине. Сдавливание органов приводит к закупорке желчных протоков, проявляющееся в оттоке желчи из печени в кишечник. Результатом становится механическая желтуха. У нее свои симптомы:

- желтушное окрашивание кожи, склер или слизистых оболочек;

- обесцвечивание стула;

- потемнение мочи;

- изменение размера печени и желчного пузыря в сторону увеличения;

- возникновение кожного зуда.

Рак поражает близлежащие органы, из которых может, в любой момент открыться кровотечение.

Интоксикация

Интоксикация организма. Ее признаки часто путают с признаками заболеваний и отклонений в ЖКТ. Симптомы похожи, но действие на организм интоксикации значительно тяжелее:

- резкое снижение веса;

- потеря аппетита;

- вялость, немощь, апатия;

- повышение температуры.

Доброкачественная опухоль поджелудочной железы позволяет классифицировать симптоматику 2 видов:

Ранняя стадия имеет бессимптомное течение, и приобретает их в процессе роста:

- боли вверху живота, подреберьях, правом или левом, отдающая в спину, усиливающаяся по ночам;

- дискомфорт и боль после приема пищи;

- постепенная потеря веса;

- тошнота, снижение аппетита, немощь и потеря трудоспособности.

Поздняя стадия – проявляется симптомами, как и при злокачественной опухоли. Помимо перечисленных выше, симптомов вызывает страх и нервные расстройства, повышает потоотделение. Симптомы могут возникать постепенно или внезапно. И они отличаются, завися от типа доброкачественного образования.

Риски возникновения

Точной причины появления раковых клеток нет. Но опухолевый процесс имеет свои факторы риска, о которых многие знают. Среди них:

- Вредные привычки: алкоголь, курение.

- Генная предрасположенность.

- Неправильное питание.

- Панкреатит.

- Неблагоприятная экологическая обстановка.

Диагностика

Всесторонне обследование пациента, используя различные методы исследования, позволит выяснить тяжесть опухоли: очаги, размеры, действие на соседние органы, метастазирование.

Обследование поможет определиться с методикой лечения:

- УЗИ. Позволяет увидеть новообразование, очаг его распространения.

- Компьютерная томография с введением контрастного вещества выявит не только очаги опухоли, но и метастазы, если они есть.

- Рентгенологические методы: А) Рентгенография определяет последствия прорастания опухоли на желудок и двенадцатиперстную кишку, сдавливание органов, диффузия слизистых оболочек, снижение моторики. В) Релаксационная дуоденография определяет локализацию опухоли и последствия ее разрастания. С) Ирригография выявляет дефекты в поперечно-ободочной кишке в результате прорастания опухоли.

- Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография позволяет осмотреть желчную и панкреатическую системы с целью выявления их поражений. Взять материал для биопсии из неблагополучных очагов.

- Эндоскопический ультразвук. За счет технического оснащения: эндоскоп, видеокамера, ультразвуковой датчик, возможно, исследовать новообразование, введя инструменты через кишку. Такое исследование позволяет выявить новообразование на ранних стадиях.

- Рентгенохирургическая диагностика с контрастом позволяет выявить причины механической желтухи и смещение артерий.

- Радионуклидное исследование позволяет выявить закупорку общего с поджелудочной железой желчного протока.

- Нашумевший спорный тестер Джека Андраки, основан на анализе крови или мочи, используя специальную бумагу.

Главное в диагностике — установка медицинского диагноза на основании интерпретация полученных результатов исследования и анализов, формирование экспертного заключения.

Лечение

Необходимое лечение подбирается доктором на основании диагностики и анализов.

Хирургическая терапия всегда показана при обнаружении доброкачественного образования. Исследование гистологии со срезов образования позволит точно установить была ли она доброкачественной. Основные операции по удалению новообразований:

- Резекция состоит в удалении части поджелудочной железы, чаще в ее хвосте.

- Удаление непосредственно образования способом вылущивания. Выполняются для опухолей, которые продуцируют гормоны: доброкачественная инсулома.

- Панкреатодуоденальная резекция производится в случае размещения образования на головке железы. Оно удаляется вместе с 12-перстной кишкой.

- Селективная артериальная эмболизация закупоривает сосуд, на котором растет образование с целью отключить подпитку кровоснабжением. Используется при гемангиоме.

Химиотерапия

Химиотерапия призвана лечить злокачественное образование при помощи токсинов и ядов, которые называются химиопрепаратом. Она бывает: предоперационной, послеоперационной, профилактической, лечебной.

Поскольку раковые клетки бесконечно делятся, то химиотерапия циклично повторяется в расчете с клеточным циклом деления. Процедура состоит из капельного введения препарат или приёмом таблеток.

Наружная радиотерапия, являющаяся разновидностью терапии лучевой. Суть излечения — бомбардирование зоны новообразования излучением от медицинского ускорителя в виде пучка элементарных частиц. Проводится сеансами через фиксированный промежуток времени. Показания к применению:

- Сокращение размера опухоли на поджелудочной железе перед хирургическим вмешательством.

- Локально-возникшем раке поджелудочной железы.

- Уменьшение страданий при метастазах.

- Предотвращение рецидивов рака после хирургической операции.

Симптоматическая терапия направлена на снятие болей и облегчения страданий умирающего пациента: гормональная терапия – это лечение с помощью применения гормонов, способных тормозить рост рака. Продлевает продолжительность жизни.

Виротерапия применяет онкотропные или онколитические вирусы в терапевтических целях, мобилизуя против злокачественных клеток естественные защитные силы иммунной системы организма.

Нанонож как необратимая электропорация, разрушающая раковые клетки путем воздействия на них электрическим полем большой интенсивности локализовано. Для этого применяется специальный аппарат — нанонож.

В настоящее время слывет одним из самых результативных способов уничтожения опухоли в поджелудочной железе. Факт возможности повторения процедуры важное обстоятельство для повторного проведения при рецидивах или неоперабельном раке.

Шансы на выздоровление или жизнь после оперативного лечения

Сама операция на поджелудочной железе мало опасна. Прогноз оптимистичней при ранних сроках выполнения операции. Полностью выздоравливают пациенты с доброкачественными опухолями: глюкагономы, инсуломы, гастриномы и их разновидности

Рак поджелудочной железы имеет печальную статистику:

- На операцию поступают пациенты, у которых отсутствуют множественные метастазы, А это, как правило, лишь 15% больных. Для 85 % предоставляются виды лечения, направленные на продление жизни.

- Смертность на операционном столе у одного пациента из 6.

- Продолжительность жизни до 5 лет у каждого десятого больного после хирургического вмешательства, у остальных меньше.

После оперативного лечения возможны осложнения в функционировании организма. Любая операция влечет приспособление организма к потере органа или его части. Если орган жизненно важен, то адаптация проходит тяжелее. У пациентов после удаления опухоли поджелудочной железы, симптомы и лечение влекут 2 проблемы: сбои при пищеварении, снижение инсулина в организме.

Решаются проблемы дефицита путем назначения медикаментозных препаратов. При сопутствующих удалениях частей близлежащих органов: желудка, селезенки, двенадцатиперстной кишки врач посоветует надлежащую терапию и диету.

Профилактика

Поскольку ученые неутомимо работают над вопросом изучения причин, дающих толчок развитию рака, а ответа на них нет со 100 % достоверностью, поэтому руководства во избежание заболевания нет.

Лучший способ профилактики исключить знакомые всем факторы риска. Быть внимательным к себе при проявлениях болей в месте расположения железы. Не откладывать визит к доктору и хотя бы поверхностное обследование УЗИ.

Опухоль поджелудочной железы симптомы и лечение животрепещущая тема для многих страдающих заболеванием.

Источник