Рак головки поджелудочной железы этиология

Фторурацил

.

Фторурацил (FU) – синтетический аналог естественно встречающегося пиримидина – урацила. Основной мишенью является фермент тимидилат синтетаза, контролирующий синтез нормальных тимидиновых нуклеотидов. При инфузиях раствор Фторурацила должен быть защищен от света. Больным рекомендуется не применять вместе с Фторурацилом аспирин и другие нестероидные противовоспалительные средства.

Препарат применяется в разных режимах:

- 500 мг/м

2

в/в струйно 5 дней подряд, каждые 4 недели или

- 500-600 мг/м

2

в/в, струйно 1 раз в неделю, 6 недель или

- 1000 мг/м

2

в/в, инфузионно 5 дней (120 часов) каждые 4 недели или

- 200-300 мг/м

2

в/в, инфузионно в течение месяца или

- 2,6 г/м

2

в/в, инфузионно в течение 24 часов, 1 раз в неделю, 4-5 недель.

Митомицин С

(ММС).

ММС является антибиотиком по происхождению, по механизму действия относится к алкилирующим агентам, требующим активации in vivo. Среди побочных эффектов ММС – лейкопении и особенно тромбоцитопении. Редко препарат вызывает развитие интерстициальной пневмонии, при применении вместе с антрациклинами усиливает кардиотоксичность последних.

Препарат вводится в/в. Назначается по 10-20 мг/м

2

каждые 6-8 недель, или по 5-6 мг/м

2

каждые 4 недели.

Стрептозоцин

(Szt).

По химическому строению препарат относится к нитрозомочевинам с D-глюкопиранозной связью. По механизму действия Szt – типичный алкилатор ДНК. Он попадает в клетки островкового аппарата и этим объясняется его противоопухолевая активность при новообразованиях эндокринной части поджелудочной железы.

Препарат вводится строго в/в по 500 мг/м

2

в течение 5 дней каждые 6 недель.

Из осложнений наблюдаются почечная токсичность, рвота, умеренная миелосупрессия, гипогликемия, лихорадка, депрессия, летаргия.

Относится к классу нитрозомочевин. Является алкилирующим агентом. При раке поджелудочной железы препарат эффективен в 13% случаев.

Доксорубицин

(ADM).

Антибиотик из группы антрациклинов, состоящий из многокольцевого хромофора и аминосахара. Главным в механизме действия ADM является интеркаляция хромофора между спиралями ДНК. Кроме того, подавляется фермент топоизомераза II, ответственный за топологию ДНК, и генерируются свободные радикалы, которые цитотоксичны для опухолевых и нормальных тканей.

ADM вводится в/в или внутриартериально. Назначается в дозах по 25-30 мг/м

2

2 дня каждые 3-4 недели, или 20 мг/м

2

еженедельно, или 60-75 мг/м

2

1 раз в 3 недели.

Наиболее серьезным осложнением считается кардиотоксичность.

Эпирубицин

(EPI).

Является стереоизомером доксорубицина, отличается от него ориентацией гидроксильной группы в 4 положении в аминосахаре. Противоопухолевый эффект регистрируется в диапазоне 13-37%. Годичная выживаемость составляет 12%.

Применяется в дозах 75-90 мг/м

2

каждые 21 день. Препарат вводится строго в/в. Суммарная доза не должна превышать 700 мг/м

2

.

Среди частых осложнений миелосупрессия, мукозиты, тошнота и рвота. Среди редких побочных эффектов повышение мочевой кислоты, тромбоцитопении, флебосклероз, диарея, темные пятна на коже, изменения ногтей, аллергические реакции.

Относится к хлорэтиламинам, является синтетическим аналогом циклофосфана. Активируется в печени микросомальными ферментами. Его активный метаболит – 4-гидроксиифосфамид алкилирует ДНК вызывая ее разрывы, а также РНК и тормозит синтез белков.

Из осложнений наблюдаются: миелосупрессии, тошнота, рвота, диарея и иногда запоры, алопеция, гепатотоксичность, редко летаргия, галлюцинации; могут возникнуть симптомы цистита – дизурия, частое мочеиспускание.

Наиболее распространенные режимы (в/в):

- 1000 мг/м

2

5 дней подряд каждые 3 недели или

- 1,2-2,4 г/м

2

3 дня подряд каждые 3 недели или

- 5000 мг/м

2

1 раз в 3 недели.

Хиназолиновый антифолат, является прямым и специфическим ингибитором тимидилат синтетазы. После попадания в опухолевую клетку препарат подвергается полиглутаминированию под действием фолиполиглутамат синтетазы. Томудекс проявляет активность в режиме монотерапии в 12-14% случаев. У 29% пациентов отмечается стабилизация роста опухоли.

Вводится по 3 мг/м

2

в/в 1 раз в 3 недели.

Среди осложнений: лейкопения (18%), диарея (10%), мукозиты (3%), астения (18%), рвота (13%), повышение трансаминаз (7%).

UFT – препарат, состоящий из фторафура и урацила. Молярное соотношение этих компонентов 1:4. Эффективность препарата регистрируется в 22,7% случаев.

Это синтетический аналог дезоксиуридина, является метаболитом фторурацила.

Препарат вводится в/в или внутриартериально. При в/в введении доза FUDR составляет 0,1-0,15 мг/кг в день – 14 дней; циклы повторяют каждые 4 недели. При введении внутриартериально доза FUDR составляет 0,2-0,3 мг/кг в день, 14 дней; циклы повторяют каждые 4 недели.

Из осложнений FUDR отмечаются: тошнота, рвота, мукозиты, диарея (29%), гастриты, головная боль, зуд, дерматиты, повышение трансаминаз.

Относится к ингибиторам топоизомеразы I. Является аналогом камптотецина.

Вводится в/в, в дозе 350 мг/м

2

1 раз в 3 недели (5-6 доз).

Среди осложнений – диарея, нейтропения, иногда с лихорадкой, рвота, аллергические реакции, стоматиты.

При раке поджелудочной железы эффективен у 12% больных.

Это сложный дитерпен с таксановым кольцом и углеводной цепочкой (необходимой для противоопухолевой активности). Паклитаксел имеет растительное происхождение, выделен из коры калифорнийского тиса. Тах – (первый активный препарат из группы таксанов) стимулирует хаотичное и неправильное образование из тубулина микротрубочек и затем мешает их распаду. Эти нарушения скелета опухолевых клеток ведут их к гибели. В 20% от Тах отмечена стабилизация опухолевого процесса.

Тах вводится в дозах 175-200 мг/м

2

в/в, инфузионно, в течение 3 часов (иногда 24) 1 раз в 3 недели с предварительной премедикацией.

Из побочных эффектов наблюдаются миелосупрессия, анемия и тромбоцитопения, падение давления (12%), нейротоксичность (60%), анорексия, алопеция, рвота и мукозиты не часты.

Механизм действия препарата заключается в разрушении клеточного скелета из-за стимуляции образования микротрубочек и подавления их деполимеризации.

Применяется Txt в/в в дозах 100 мг/м

2

1 раз в 3 недели (5-6 циклов). Для снижения гиперчувствительности также требуется премедикация дифенгидрамином и стероидами.

Из побочных эффектов наблюдаются: нейтропения (70%), дерматологическая токсичность (60%), задержка жидкости (30-68%), диарея (31%), стоматиты (20%), нейротоксичность (12%), прочие осложнения редки.

Gem является фторзамещенным аналогом дезоксицитидина, по структуре близок к цитозару. Однако, в отличие от последнего, он более липофильный и вследствие этого быстрее проходит через мембраны опухолевых клеток. У него больший аффинитет к мишени – дезоксицидинкиназе, его активный метаболит гемцитабин трифосфат дольше, чем цитозар находится в опухолевой клетке.

Гемзар применяется в/в по 1000 мг/м

2

в 1,8,15 дни, каждые 4 недели. Среди осложнений от применения Gem: лейкопения (19%), тромбоцитопения (22%), астения (12%), периферические отеки (10%).

Эрлотиниб (Тарцева) является обратимым и высокоспецифичным ингибитором тирозинкиназы рецептора эпидермального фактора роста (EGFR). Тирозинкиназа отвечает за процесс внутриклеточного фосфорилирования HER1/EGFR. Экспрессия HER1/EGFR наблюдается на поверхности как нормальных, так и опухолевых клеток. Ингибирование фосфотирозина EGFR тормозит рост линий опухолевых клеток и/или приводит к их гибели.

При раке поджелудочной железы применяется по 100 мг ежедневно, длительно, в комбинации с гемцитабином.

Источник

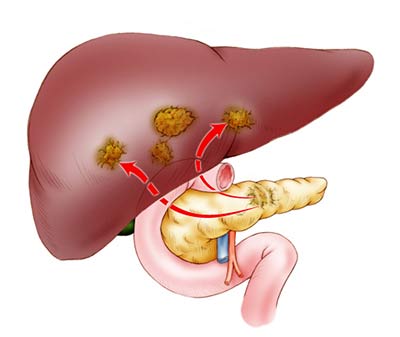

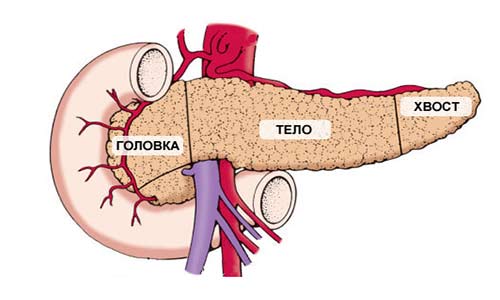

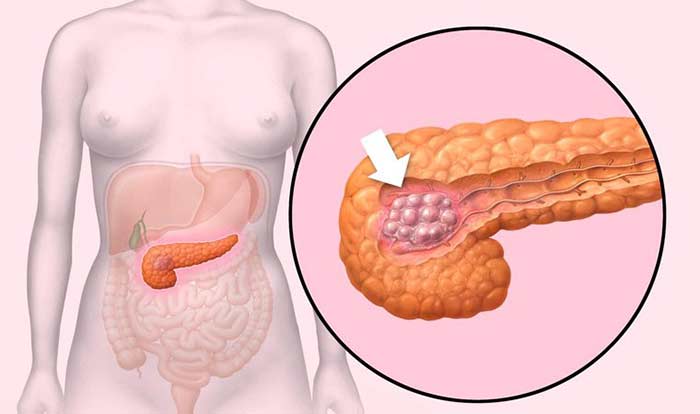

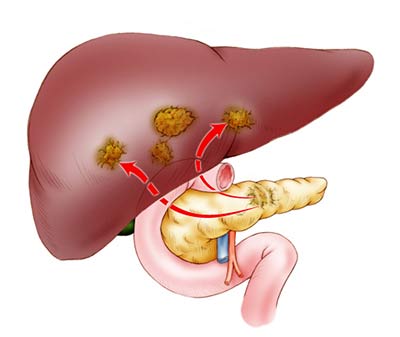

Поджелудочная железа имеет длину примерно 15 см и анатомически состоит из трех частей: головки, тела и хвоста. Головка находится в правой верхней части живота, на уровне первых двух поясничных позвонков. Ее охватывает двенадцатиперстная кишка.

Основная функция поджелудочной железы — выработка пищеварительных ферментов. Проток железы выходит из ее головки, затем соединяется с холедохом — главным желчным протоком — и вместе они впадают в двенадцатиперстную кишку.

Кроме того, в поджелудочной железе есть эндокринные клетки, которые вырабатывают гормоны. Самый известный из них — инсулин.

Какие виды рака могут возникать в головке поджелудочной железы?

В 60–70% случаев рак поджелудочной железы возникает в ее головке. Более 80% опухолей представляют собой аденокарциномы. Они развиваются из клеток, которые выстилают протоки железы.

Реже встречаются кистозные опухоли. В большинстве случаев кисты поджелудочной железы носят доброкачественный характер, но в некоторых случаях в них обнаруживаются раковые клетки. Установить точный диагноз помогает биопсия.

Если опухоль происходит из клеток, продуцирующих фермент, ее называют ацинарно-клеточным раком. Обычно он диагностируется в более молодом возрасте, медленно растет и имеет более благоприятный прогноз.

Редко встречаются опухоли из эндокринных клеток: инсулиномы, глюкагономы, гастриномы, соматостатиномы.

Стадии рака головки поджелудочной железы

На стадии I опухоль имеет размеры не более 4 см и находится в пределах органа, не распространяется в соседние структуры и лимфоузлы. Выделяют подстадии IA (опухоль менее 2 см) и IB (опухоль 2–4 см).

На стадии II опухоль более 4 см в диаметре (подстадия IIA), либо она имеет любой размер, но при этом распространяется в соседние органы (желчный проток, двенадцатиперстную кишку), лимфоузлы (подстадия IIB). При этом процесс не затрагивает крупные кровеносные сосуды.

Если опухоль поражает большее количество лимфатических узлов, прорастает в соседние органы и крупные кровеносные сосуды, но при этом отсутствуют отдаленные метастазы, диагностируют III стадию рака головки поджелудочной железы.

При IV стадии имеются отдаленные метастазы.

Факторы риска

Нормальная клетка становится раковой, когда в ней происходят определенные мутации. Зачастую невозможно точно сказать, что именно привело к изменениям в ДНК, таким образом, причины рака головки поджелудочной железы неизвестны. Ученые знают лишь о факторах риска — различных внешних воздействиях и состояниях организма, при которых повышается вероятность заболевания:

- Вредные привычки: курение (повышает риск примерно на 20%), алкоголь.

- Низкая физическая активность и избыточная масса тела.

- Рацион питания с преобладанием красного и обработанного мяса, с низким содержанием фруктов и овощей.

- Семейная история (близкие родственники, у которых был диагностирован рак головки поджелудочной железы), некоторые генетические дефекты и наследственные синдромы.

- Хронический панкреатит.

- Заболевания желудка: инфекция Helicobacter pylori, язвенная болезнь.

- Вирусный гепатит.

- Есть данные в пользу того, что риски повышают заболевания зубов и десен.

Симптомы рака головки поджелудочной железы

На ранних стадиях опухоль, как правило, не проявляет себя. Затем возникают некоторые симптомы, но они неспецифичны, чаще всего они указывают на какое-либо иное заболевание.

Наиболее характерным проявлением рака головки поджелудочной железы является желтуха. Именно она зачастую становится первым симптомом, с которым пациент обращается к врачу. Рядом с головкой железы находится желчный проток. По мере роста опухоль сдавливает его, нарушая отток желчи. В итоге токсичный продукт распада гемоглобина — билирубин — не выводится в кишечник, а поступает в кровь. Это приводит к тому, что кожа и белки глаз приобретают желтоватый цвет, беспокоит зуд.

Так как билирубин в составе желчи не выводится в кишечник, стул становится светлым. Моча, напротив, темнеет.

Другие возможные симптомы: боль в животе, тошнота и рвота, снижение веса, нарушение пищеварения, тромбоз глубоких вен ноги, повышение температуры тела. В редких случаях из-за опухоли разрушаются эндокринные клетки, которые производят инсулин. Повышается уровень сахара в крови, развивается сахарный диабет.

Методы диагностики. Скрининг

Обычно, если появились симптомы, это говорит о том, что опухоль уже проросла за пределы поджелудочной железы. Зачастую именно на этом этапе пациенту устанавливают диагноз. В настоящее время нет рекомендованных скрининговых исследований, которые помогали бы диагностировать заболевание на ранних бессимптомных стадиях.

Обычно в первую очередь врач назначает пациенту УЗИ органов брюшной полости, как самый быстрый, доступный, безопасный и неинвазивный метод диагностики. Более информативные исследования — КТ и МРТ, они помогают выявить опухоль поджелудочной железы, узнать, распространился ли рак в соседние органы и регионарные лимфоузлы.

Для оценки состояния желчных протоков применяют холангиопанкреатографию. Для этого в протоки вводят рентгеноконтрастное вещество эндоскопически, через двенадцатиперстную кишку, либо с помощью иглы через кожу, после чего выполняют рентгенограммы.

Обнаружить метастазы помогает ПЭТ-сканирование. Во время процедуры в организм вводят безопасное радиоактивное вещество, которое накапливается в раковых клетках и делает их видимыми на специальных снимках.

Наиболее точный метод диагностики рака головки поджелудочной железы — биопсия. Опухолевую ткань для цитологического и гистологического исследования можно получить разными способами:

- С помощью иглы через кожу, под контролем КТ или ультразвука.

- Во время лапароскопии.

- Во время эндоскопического УЗИ: исследования, при котором ультразвуковой датчик находится на конце эндоскопа, введенного в двенадцатиперстную кишку.

- Во время холангиопанкреатографии.

Лечение рака головки поджелудочной железы

Основной метод лечения рака головки поджелудочной железы — хирургический. В некоторых случаях хирург может удалить только головку поджелудочной железы вместе с частью тонкой кишки и/или желудка, желчным пузырем и общим желчным протоком. Затем тело и хвост железы подшивают к тонкой кишке, после чего они могут и дальше выполнять свои функции.

В некоторых случаях приходится удалять всю железу. После такой операции придется всю жизнь принимать ферменты и вводить инсулин.

Рак поджелудочной железы отвечает на химиотерапию и лучевую терапию. Их назначают в качестве адъювантного (для предотвращения рецидива после операции) или неоадъювантного (для сокращения размеров опухоли перед хирургическим вмешательством, перевода неоперабельного рака в операбельный) лечения. Если опухоль неоперабельна, лучевая терапия и химиотерапия становятся основными видами лечения.

У некоторых пациентов возможно применение таргетного препарата эрлотиниба (Тарцева). Он блокирует EGFR — белок-рецептор, который заставляет раковые клетки размножаться.

При неоперабельном раке головки поджелудочной железы облегчить симптомы и улучшить состояние пациента помогает паллиативная хирургия:

- При нарушении оттока желчи проводят стентирование желчного протока или отсекают его выше места блока и соединяют с двенадцатиперстной кишкой (такая операция называется холедохоеюностомией).

- При нарушении проходимости двенадцатиперстной кишки также можно установить стент. Если это невозможно, выполняют еюностомию — тощую кишку подшивают к коже и выводят наружу отверстие (еюностому). Через него пациент получает питание с помощью катетера.

Прогноз и выживаемость

Если рассматривать все стадии рака поджелудочной железы, то показатели выживаемости, согласно европейской статистике, будут выглядеть следующим образом:

- В течение года после того, как был установлен диагноз, в живых остаются 20% пациентов.

- В течение пяти лет — 5%.

- В течение десяти лет — 1%.

Прогноз наиболее благоприятен, если рак не успел распространиться за пределы органа. В таких случаях пятилетняя выживаемость составляет 7–25%.

Основная причина низкой выживаемости — поздняя диагностика опухолей поджелудочной железы.

Источник

Фторурацил

.

Фторурацил (FU) – синтетический аналог естественно встречающегося пиримидина – урацила. Основной мишенью является фермент тимидилат синтетаза, контролирующий синтез нормальных тимидиновых нуклеотидов. При инфузиях раствор Фторурацила должен быть защищен от света. Больным рекомендуется не применять вместе с Фторурацилом аспирин и другие нестероидные противовоспалительные средства.

Препарат применяется в разных режимах:

- 500 мг/м

2

в/в струйно 5 дней подряд, каждые 4 недели или

- 500-600 мг/м

2

в/в, струйно 1 раз в неделю, 6 недель или

- 1000 мг/м

2

в/в, инфузионно 5 дней (120 часов) каждые 4 недели или

- 200-300 мг/м

2

в/в, инфузионно в течение месяца или

- 2,6 г/м

2

в/в, инфузионно в течение 24 часов, 1 раз в неделю, 4-5 недель.

Митомицин С

(ММС).

ММС является антибиотиком по происхождению, по механизму действия относится к алкилирующим агентам, требующим активации in vivo. Среди побочных эффектов ММС – лейкопении и особенно тромбоцитопении. Редко препарат вызывает развитие интерстициальной пневмонии, при применении вместе с антрациклинами усиливает кардиотоксичность последних.

Препарат вводится в/в. Назначается по 10-20 мг/м

2

каждые 6-8 недель, или по 5-6 мг/м

2

каждые 4 недели.

Стрептозоцин

(Szt).

По химическому строению препарат относится к нитрозомочевинам с D-глюкопиранозной связью. По механизму действия Szt – типичный алкилатор ДНК. Он попадает в клетки островкового аппарата и этим объясняется его противоопухолевая активность при новообразованиях эндокринной части поджелудочной железы.

Препарат вводится строго в/в по 500 мг/м

2

в течение 5 дней каждые 6 недель.

Из осложнений наблюдаются почечная токсичность, рвота, умеренная миелосупрессия, гипогликемия, лихорадка, депрессия, летаргия.

Относится к классу нитрозомочевин. Является алкилирующим агентом. При раке поджелудочной железы препарат эффективен в 13% случаев.

Доксорубицин

(ADM).

Антибиотик из группы антрациклинов, состоящий из многокольцевого хромофора и аминосахара. Главным в механизме действия ADM является интеркаляция хромофора между спиралями ДНК. Кроме того, подавляется фермент топоизомераза II, ответственный за топологию ДНК, и генерируются свободные радикалы, которые цитотоксичны для опухолевых и нормальных тканей.

ADM вводится в/в или внутриартериально. Назначается в дозах по 25-30 мг/м

2

2 дня каждые 3-4 недели, или 20 мг/м

2

еженедельно, или 60-75 мг/м

2

1 раз в 3 недели.

Наиболее серьезным осложнением считается кардиотоксичность.

Эпирубицин

(EPI).

Является стереоизомером доксорубицина, отличается от него ориентацией гидроксильной группы в 4 положении в аминосахаре. Противоопухолевый эффект регистрируется в диапазоне 13-37%. Годичная выживаемость составляет 12%.

Применяется в дозах 75-90 мг/м

2

каждые 21 день. Препарат вводится строго в/в. Суммарная доза не должна превышать 700 мг/м

2

.

Среди частых осложнений миелосупрессия, мукозиты, тошнота и рвота. Среди редких побочных эффектов повышение мочевой кислоты, тромбоцитопении, флебосклероз, диарея, темные пятна на коже, изменения ногтей, аллергические реакции.

Относится к хлорэтиламинам, является синтетическим аналогом циклофосфана. Активируется в печени микросомальными ферментами. Его активный метаболит – 4-гидроксиифосфамид алкилирует ДНК вызывая ее разрывы, а также РНК и тормозит синтез белков.

Из осложнений наблюдаются: миелосупрессии, тошнота, рвота, диарея и иногда запоры, алопеция, гепатотоксичность, редко летаргия, галлюцинации; могут возникнуть симптомы цистита – дизурия, частое мочеиспускание.

Наиболее распространенные режимы (в/в):

- 1000 мг/м

2

5 дней подряд каждые 3 недели или

- 1,2-2,4 г/м

2

3 дня подряд каждые 3 недели или

- 5000 мг/м

2

1 раз в 3 недели.

Хиназолиновый антифолат, является прямым и специфическим ингибитором тимидилат синтетазы. После попадания в опухолевую клетку препарат подвергается полиглутаминированию под действием фолиполиглутамат синтетазы. Томудекс проявляет активность в режиме монотерапии в 12-14% случаев. У 29% пациентов отмечается стабилизация роста опухоли.

Вводится по 3 мг/м

2

в/в 1 раз в 3 недели.

Среди осложнений: лейкопения (18%), диарея (10%), мукозиты (3%), астения (18%), рвота (13%), повышение трансаминаз (7%).

UFT – препарат, состоящий из фторафура и урацила. Молярное соотношение этих компонентов 1:4. Эффективность препарата регистрируется в 22,7% случаев.

Это синтетический аналог дезоксиуридина, является метаболитом фторурацила.

Препарат вводится в/в или внутриартериально. При в/в введении доза FUDR составляет 0,1-0,15 мг/кг в день – 14 дней; циклы повторяют каждые 4 недели. При введении внутриартериально доза FUDR составляет 0,2-0,3 мг/кг в день, 14 дней; циклы повторяют каждые 4 недели.

Из осложнений FUDR отмечаются: тошнота, рвота, мукозиты, диарея (29%), гастриты, головная боль, зуд, дерматиты, повышение трансаминаз.

Относится к ингибиторам топоизомеразы I. Является аналогом камптотецина.

Вводится в/в, в дозе 350 мг/м

2

1 раз в 3 недели (5-6 доз).

Среди осложнений – диарея, нейтропения, иногда с лихорадкой, рвота, аллергические реакции, стоматиты.

При раке поджелудочной железы эффективен у 12% больных.

Это сложный дитерпен с таксановым кольцом и углеводной цепочкой (необходимой для противоопухолевой активности). Паклитаксел имеет растительное происхождение, выделен из коры калифорнийского тиса. Тах – (первый активный препарат из группы таксанов) стимулирует хаотичное и неправильное образование из тубулина микротрубочек и затем мешает их распаду. Эти нарушения скелета опухолевых клеток ведут их к гибели. В 20% от Тах отмечена стабилизация опухолевого процесса.

Тах вводится в дозах 175-200 мг/м

2

в/в, инфузионно, в течение 3 часов (иногда 24) 1 раз в 3 недели с предварительной премедикацией.

Из побочных эффектов наблюдаются миелосупрессия, анемия и тромбоцитопения, падение давления (12%), нейротоксичность (60%), анорексия, алопеция, рвота и мукозиты не часты.

Механизм действия препарата заключается в разрушении клеточного скелета из-за стимуляции образования микротрубочек и подавления их деполимеризации.

Применяется Txt в/в в дозах 100 мг/м

2

1 раз в 3 недели (5-6 циклов). Для снижения гиперчувствительности также требуется премедикация дифенгидрамином и стероидами.

Из побочных эффектов наблюдаются: нейтропения (70%), дерматологическая токсичность (60%), задержка жидкости (30-68%), диарея (31%), стоматиты (20%), нейротоксичность (12%), прочие осложнения редки.

Gem является фторзамещенным аналогом дезоксицитидина, по структуре близок к цитозару. Однако, в отличие от последнего, он более липофильный и вследствие этого быстрее проходит через мембраны опухолевых клеток. У него больший аффинитет к мишени – дезоксицидинкиназе, его активный метаболит гемцитабин трифосфат дольше, чем цитозар находится в опухолевой клетке.

Гемзар применяется в/в по 1000 мг/м

2

в 1,8,15 дни, каждые 4 недели. Среди осложнений от применения Gem: лейкопения (19%), тромбоцитопения (22%), астения (12%), периферические отеки (10%).

Эрлотиниб (Тарцева) является обратимым и высокоспецифичным ингибитором тирозинкиназы рецептора эпидермального фактора роста (EGFR). Тирозинкиназа отвечает за процесс внутриклеточного фосфорилирования HER1/EGFR. Экспрессия HER1/EGFR наблюдается на поверхности как нормальных, так и опухолевых клеток. Ингибирование фосфотирозина EGFR тормозит рост линий опухолевых клеток и/или приводит к их гибели.

При раке поджелудочной железы применяется по 100 мг ежедневно, длительно, в комбинации с гемцитабином.

Источник