Проток поджелудочной железы по автору

Оглавление темы “Топографическая анатомия поджелудочной железы.”:

- Поджелудочная железа. Топография поджелудочной железы. Проекция поджелудочной железы.

- Размеры поджелудочной железы. Форма поджелудочной железы. Протоки поджелудочной железы.

- Синтопия поджелудочной железы. Расположение поджелудочной железы. Топографическая анатомия поджелудочной железы.

- Отношение поджелудочной железы к брюшине. Кровоснабжение поджелудочной железы.

- Венозный отток от поджелудочной железы. Лимфоотток поджелудочной железы. Иннервация поджелудочной железы.

Поджелудочная железа. Топография поджелудочной железы. Проекция поджелудочной железы.

Поджелудочная железа расположена в забрюшинном пространстве ретроперитонеально, позади желудка и сальниковой сумки, в верхней половине живота. Основная масса железы выделяет секрет через выводные протоки в двенадцатиперстную кишку; меньшая часть железы в виде так называемых островков Лангерганса (insulae pancreatiсае [Langerhans]) относится к эндокринным образованиям и выделяет в кровь инсулин, регулирующий содержание сахара в крови.

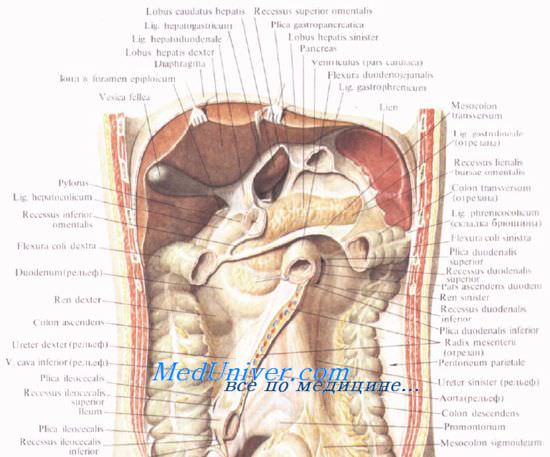

Поджелудочную железу относят к верхнему этажу брюшинной полости, поскольку функционально и анатомически она связана с двенадцатиперстной кишкой, печенью и желудком.

Поджелудочную железу разделяют на три отдела: головку, тело и хвост. Выделяют также участок между головкой и телом — шейку железы.

Топография поджелудочной железы. Проекция поджелудочной железы.

На переднюю брюшную стенку поджелудочная железа проецируется в эпигастральной, частично в пупочной и в левой подреберной областях. Верхний край поджелудочной железы проецируется на переднюю брюшную стенку по линии, проходяшей справа налево через середину расстояния между мечевидным отростком и пупком (уровень тела I поясничного позвонка). При этом правая часть линии лежит несколько ниже горизонтали, а левая — выше.

В целом можно сказать, что по отношению к горизонтальной плоскости поджелудочная железа чаще расположена косо: головка железы лежит ниже, а тело и хвост — выше.

Размеры поджелудочной железы. Форма поджелудочной железы. Протоки поджелудочной железы.

Форма поджелудочной железы чаще вытянутая. В среднем длина поджелудочной железы равна 16—17 см. Головка ее наиболее широкая (до 5 см) и толстая (1,5—3,5 см). Тоньше и уже она в хвостовой части (примерно 2×2 см). Капсулы pancreas не имеет, благодаря чему резко бросается в глаза ее дольчатое строение. Однако тело pancreas имеет фасциальный покров на задней поверхности; головка железы имеет фасциальный покров и спереди, и сзади.

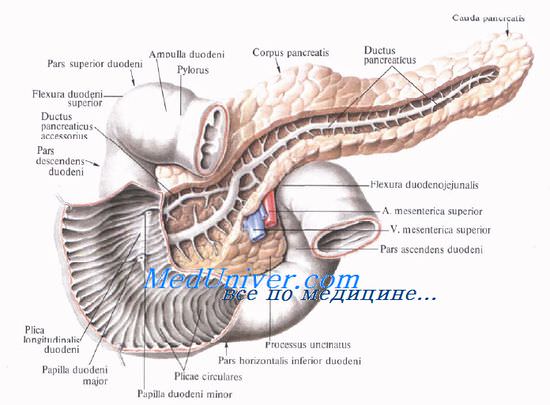

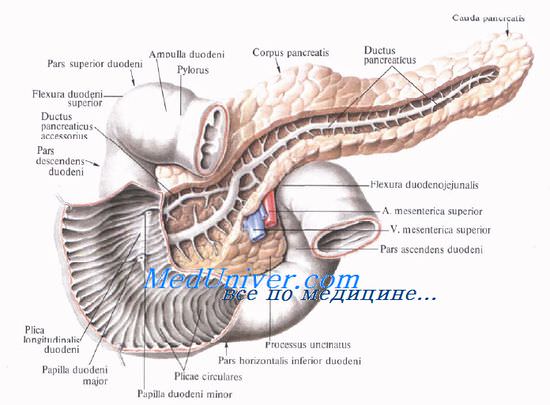

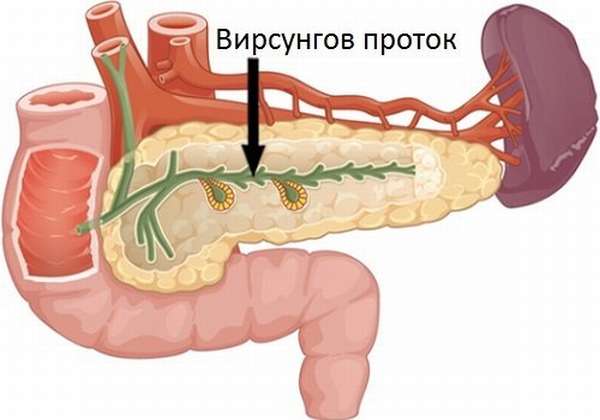

Выводная система поджелудочной железы начинается с мелких дольковых протоков, которые впадают в основной и добавочный протоки.

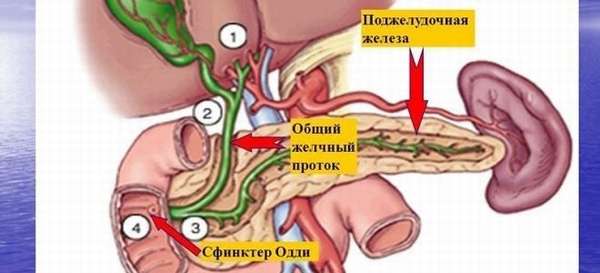

Проток поджелудочной железы, ductus pancreaticus, или вирсунгов проток [Wirsung], идет от хвоста к головке железы, располатаясь в хвосте и теле на середине высоты и на равном расстоянии от передней и задней поверхности железы, в головке — ближе к ее задней поверхности. Диаметр протока равен 2 мм в хвосте, 2—3 мм — в теле и 3—4 мм — в головке железы. В области большого дуоденального (фатерова) сосочка он соединяется с ductus choledochus или открывается самостоятельно.

Проток поджелудочной железы у места соединения с ductus choledochus имеет собственный гладкомышечный сфинктер, m. sphincter ductus pancreatici, сфинктер Одди [Oddi], функционирующий совместно со сфинктером печеночно-поджелуд очной ампулы [Vater]. Все сфинктеры общего желчного протока и протока поджелудочной железы называют также четырехкомпонентным сфинктером Бой-дена [Boyden].

В результате деятельности этого сфинктера в двенадцатиперстную кишку поступает только поджелудочный сок или поджелудочный сок и желчь вместе.

Добавочный проток поджелудочной железы, ductus pancreaticus accessorius [Santorini], располагается выше основного и соединяется с главным протоком в головке на расстоянии 2,5—3,5 см от устья последнего.

Однако почти в трети случаев добавочный проток открывается в двенадцатиперстную кишку самостоятельно, на papilla duodeni minor [Santorini], который располагается выше большого сосочка.

Видео анатомии поджелудочной железы

Синтопия поджелудочной железы. Расположение поджелудочной железы. Топографическая анатомия поджелудочной железы.

Головку поджелудочной железы охватывает сверху, снаружи и снизу двенадцатиперстная кишка, прочно фиксируя ее вместе с общим желчным и поджелудочными протоками.

Позади головки поджелудочной железы наиболее кнаружи располагается нижняя полая вена. Кнутри от нее, прилегая к головке или в ее толще, проходит ductus choledochus. Рядом с ним располагается v. mesenterica superior, затем одноименная артерия. Эти сосуды лежат в incisura pancreatis.

Выйдя из-под нижнего края поджелудочной железы, верхние брыжеечные сосуды ложатся на переднюю поверхность горизонтальной или восходящей части двенадцатиперстной кишки. Верхние брыжеечные сосуды и нижнюю полую вену разделяет расположенный на нижнем крае головки крючковидныи отросток, processus uncinatus [Winslow].

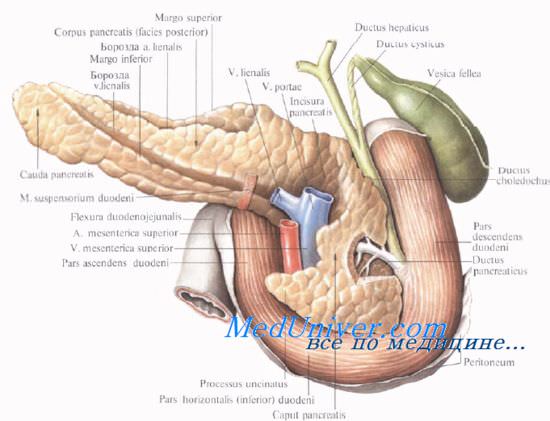

Позади головки поджелудочной железы происходит слияние верхней брыжеечной и селезеночной вен, в результате чего образуется воротная вена, v. portae.

Опухоли головки поджелудочной железы могут сдавить воротную вену, в результате чего возникает портальная гипертензия, сопровождающаяся определенным симптомокомплексом: резким увеличением селезенки (спленомегалией), скоплением жидкости в брюшинной полости (асцитом) и кровотечением из расширенных вен в области портокавальных анастомозов. К уже известным анастомозам на передней брюшной стенке и в области пищеводно-кардиального соединения следует добавить и портокаваль-ные анастомозы в области прямой кишки (о них речь пойдет ниже). Опухоль может сдавить и расположенный рядом ductus choledochus, что проявляется развитием механической желтухи.

Иногда головка поджелудочной железы располагается ниже брыжейки, тогда она может прилегать к брюшине в области sinus mesentericus dexter. В этом случае спереди от нее лежат петли тонкой кишки и правая часть поперечной ободочной кишки.

Тело поджелудочной железы представляет среднюю, наибольшую часть органа. На передней поверхности тела расположен выступающий вперед сальниковый бугор, tuber omentale. Передняя поверхность тела поджелудочной железы прилегает к заднему листку париетальной брюшины, являющейся задней стенкой сальниковой сумки, а через нее — к задней стенке желудка. Сальниковый бугор часто располагается вблизи нижней поверхности правой доли печени.

У верхнего края тела поджелудочной железы располагается truncus coeliacus. По верхнему краю тела в правой его части идет a. hepatica communis, а влево позади верхнего края железы или вдоль него, иногда заходя на переднюю поверхность, располагается селезеночная артерия, a. splenica (lienalis), направляющаяся к селезенке.

Позади тела поджелудочной железы, ниже артерии, располагается v. splenica (lienalis), образующая углубление в ткани железы. Несколько глубже позади тела и хвоста железы располагаются почечные и нижние надпочечные сосуды, левая почка и надпочечник.

Нижний край поджелудочной железы прилегает к брыжейке поперечной ободочной кишки. Снизу к телу прилегает flexura duodenojejunalis.

Слева, к хвосту поджелудочной железы, прилегает flexura coli sinistra.

Отношение поджелудочной железы к брюшине. Кровоснабжение поджелудочной железы.

Брюшина покрывает переднюю и нижнюю поверхности поджелудочной железы, задняя поверхность железы совершенно лишена брюшины. Брюшинные связки представляют собой складки брюшины при ее переходе на переднюю поверхность органа с соседних областей.

У верхнего края поджелудочной железы располагаются две упомянутые выше складки: желудочно-поджелудочная и печеночно-поджелудочная. Поджелудочно-селезеночная, lig. pancreaticosplenicum, и поджелудочно-ободочная, lig. pancreaticocolicum, связки являются участками желудочно-селезеночной и диафрагмально-селезеночной связок.

Хвост поджелудочной железы иногда покрыт брюшиной со всех сторон, что бывает связано с наличием хорошо выраженной lig. pancreaticosplenicum. В этом случае хвост обладает определенной подвижностью.

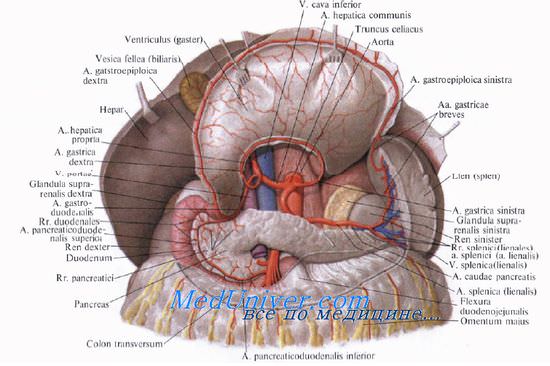

Кровоснабжение поджелудочной железы

Кровоснабжают поджелудочную железу ветви общей печеночной, селезеночной и верхней брыжеечной артерий. Сверху к головке железы подходит a. gastroduodenalis, от которой отходит а. pancreaticoduodenalis superior, дающая переднюю и заднюю ветви.

A. pancreaticoduodenalis inferior начинается обычно от верхней брыжеечной артерии или от ее ветви. Она также делится на переднюю и заднюю ветви. Верхние и нижние панкреатодуоденальные артерии анастомозируют друг с другом, образуя артери&чьные дуги, от которых отходят ветви к головке поджелудочной железы и к двенадцатиперстной кишке.

От селезеночной артерии и реже от общей печеночной отходит относительно крупная большая поджелудочная артерия, а. рапсrеatica magna, которая позади тела железы идет к ее нижнему краю, где делится на правую и левую ветви. Кроме этой артерии, к хвосту и телу железы от a. splenica (lienalis) отходят rr. pancreatici.

Учебное видео анатомии чревного ствола и его ветвей

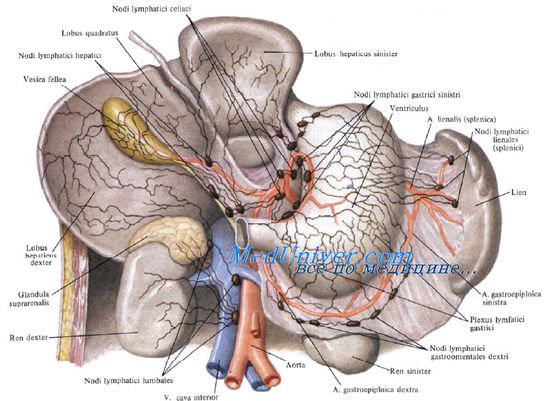

Венозный отток от поджелудочной железы. Лимфоотток поджелудочной железы. Иннервация поджелудочной железы.

Отток венозной крови от поджелудочной железы происходит непосредственно в воротную вену и ее главные притоки: vv. splenica (lienalis) et mesenterica superior. Вены сопровождают верхние и нижние панкреатодуоденальные артерии и тоже образуют дуги на передней и задней поверхности головки поджелудочной железы.

Лимфоотток от поджелудочной железы происходит сначала в пилорические, верхние и нижние панкреатодуоденальные, верхние и нижние поджелудочные, а также селезеночные узлы. Затем лимфа направляется в чревные узлы.

Иннервируют поджелудочную железу ветви нескольких сплетений: чревного, печеночного, верхнебрыжеечного, селезеночного и левого почечного.

Нервы к поджелудочной железе подходят большей частью вместе с сосудами, образуя на поверхности и внутри железы единое нервное сплетение (plexus pancreaticus). Оно представляет собой мощную рефлексогенную зону, раздражение которой может вызвать шоковое состояние.

Видео урок топографической анатомии и оперативной хирургии брюшной полости. Кишечные швы

– Вернуться в оглавление раздела “Топографическая анатомия и оперативная хирургия живота”

Редактор: Искандер Милевски. Дата последнего обновления публикации: 11.9.2020

Источник

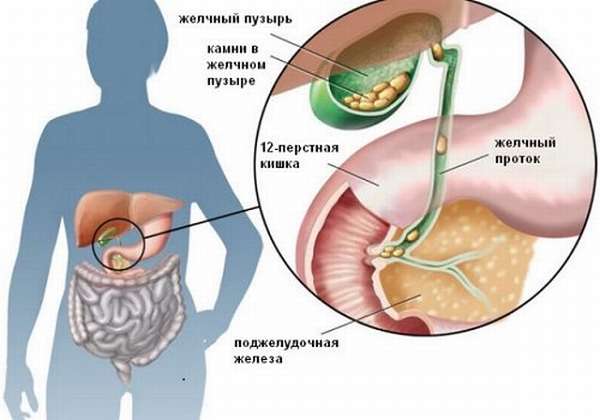

Протоки поджелудочной железы – это система крупных коллекторов, образованных протоками первого порядка, впадающими в основной выводной канал. В свою очередь, они сформированы из протоков меньшего диаметра. Благодаря им, происходит транспортировка ферментов панкреатического сока, выделяемого секреторными клетками ацинусов в просвет тонкой кишки, куда открывается проток поджелудочной железы. Образовавшиеся в железе энзимы попадают в двенадцатиперстную кишку через основной (вирсунгов) проток в месте фатерова сосочка ДПК благодаря сфинктеру Одди.

Общие сведения о протоковой системе ПЖ

Система выводных протоков ПЖ начинается в ацинусах: мелкие выводные канальцы долек объединяются в более крупные, которые выходят из долей (каждая из них состоит из нескольких долек) и впадают в общий выводной проток. Он тянется через всю железу прямолинейно, начинаясь в хвосте и заканчиваясь в головке органа. Там к вирсунгову каналу присоединяется добавочный проток — санториниев. Его название происходит от имени итальянского анатома Д. Санторини, обнаружившего и описавшего его. Затем главный выводной канал соединяется с общим желчным протоком (холедохом).

Проток поджелудочной железы впадает в ДПК через большой фатеров сосочек тонкой кишки. Впадение санториниева канала в ДПК в 40% происходит отдельно от главного выводного протока. Он выводится через ее малый сосок, который находится на 2 см выше фатерова. Описаны случаи, когда дополнительный проток отсутствует.

Санториниев и вирсунгов каналы соединяются между собой широкой сетью анастомозов. Дренажная система главного протока имеет рассыпное или магистральное строение:

- магистральное: имеет примерно 30−34 мелких протоков, впадающих в вирсунгов, они располагаются на расстоянии 5 мм,

- рассыпное: 55−60 протоков на расстоянии 1−2 мм между собой.

Анатомия протоков

Протоки ПЖ и желчного пузыря выводят ферменты в составе панкреатического секрета в просвет ДПК. Существует 4 типа анатомической локализации конечных отделов панкреатического и желчного протоков:

1 тип − отмечен в 55% случаев: вирсунгов и общий желчный проток (холедох) объединяются в одну ампулу, которая выходит через фатеров сосок благодаря сфинктеру Одди.

2 тип − (33%): оба выводных канала соединяются в непосредственной близости от сфинктера Одди без образования общей ампулы.

3 тип − (4%): каждый проток входит в просвет кишки раздельно, независимо от другого, через большой и малый фатеровы соски.

4 тип − (8%): оба канала объединяются на значительном расстоянии от большого фатерова соска.

Что такое вирсунгов проток?

Автор открытия общего выводного канала ПЖ — немецкий анатом Иоганн Вирсунг. Главный канал ПЖ носит его имя — вирсунгов проток. Он прямолинейно располагается вдоль всей железы, в ее толще от хвоста до головки. Образован множественными слившимися дольковыми протоками. В самой головке вирсунгов проток повторяет ее форму и делает изгиб.

Длина главного канала ПЖ — 16−23 см, размер его просвета в хвосте — 1 мм, к головке увеличивается до 3−4 мм. Он хорошо визуализируется во время осмотра при проведении УЗИ.

Форма вирсунгова протока индивидуальна:

- дугообразная,

- S-образная,

- коленообразная.

В головке ПЖ в главный проток впадает дополнительный выводящий канал. На конце вирсунгова канала располагается сфинктер Одди, открывающийся в просвет ДПК. Основной проток контролирует и регулирует выделение энзимов в составе поджелудочного сока в тонкую кишку.

Патологии протоков ПЖ

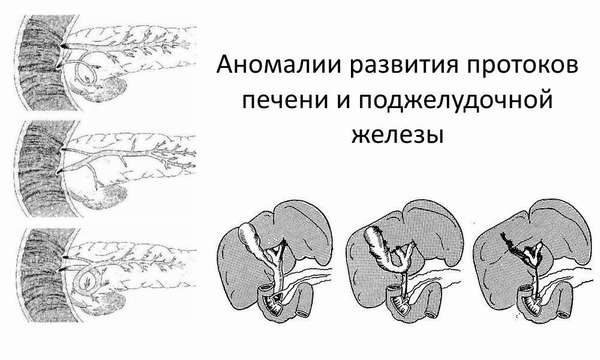

Изменение строения и отклонения в структуре протоков являются аномалиями развития. Но описана и приобретенная патология.

Генетические дефекты могут вызвать раздвоение общего канала: он разделяется на две ветви.

К основной патологии протоков относятся:

- стеноз,

- расширение,

- обструкция,

- воспаление.

В паренхиме ПЖ развивается кистозный фиброз — из-за застоя и изменения жидкости.

При сужении протоков участки, предшествующие стенозу, расширяются, что приводит к застою в них. При расширении вирсунгова протока в этом месте создается повышенное давление.

Закупорка главного протока — основная причина развития панкреатита. Встречается закупорка мелких каналов и их расширение за местом стеноза — в них создается повышенное давление.

Причины и симптоматика

Норма протока установлена: у него должны быть гладкие стенки, а просвет — чистым, без конкрементов. При патологии протока поверхность его внутренних стенок становится неровной – в дальнейшем это ухудшает его состояние. Для выявления таких изменений на УЗИ нужно визуализировать не только головку ПЖ, но и весь билиарный тракт.

К причинам расширения протоков относятся:

- злокачественное образование головки ПЖ или ампулы фатерова сосочка ДПК — это сопровождается механической желтухой,

- камни, перекрывающие проходимость общего поджелудочного протока, которые часто сочетаются с желчными камнями и дилятацией (расширением) холедоха,

- хронический воспалительный процесс в ПЖ,

- стриктуры, развившиеся после операций (частичной панкреатэктомии, резекции по Уипплу).

При развитии опухоли или образовании конкрементов симптоматика отсутствует до тех пор, пока образование не увеличивается до 4 см. Это повышает опасность заболевания и сложность диагностики: лишь при достижении внушительных объемов опухоль или камень начинает нарушать функционирование органа. Как правило, рак ПЖ выявляется на 3 или 4 стадии, когда новообразование уже активно разрастается в жизненно важных органах и сосудах, что делает невозможным его полное удаление. Шансы на выживаемость в таких случаях крайне низкие.

Поскольку в процесс вовлекается и общий желчный проток, соединяющийся в большинстве случаев в области головки ПЖ с вирсунговым протоком, одним из первых признаков является желтуха. По механизму развития она — обтурационная, механическая. Развивается холецистит. В дальнейшем образуются конкременты, которые могут забивать желчный пузырь и его протоки. Патологический процесс усиливается, забитый камнями пузырь воспаляется и трансформируется в желчнокаменную болезнь (ЖКБ).

Помимо желтухи, появляются другие симптомы:

- боль различной интенсивности в левом подреберье с иррадиацией в поясницу,

- снижение аппетита и быстрое снижение веса,

- тошнота, рвота, дискомфорт в желудке при приеме пищи — поскольку желудок, печень, тонкая кишка и толстая (ободочная) и другие пищеварительные органы граничат с ПЖ и вовлекаются в патологический процесс,

- жажда, общая слабость, резкое снижение трудоспособности.

По медицинской статистике, камни в протоках развиваются редко, но входят в список патологии ПЖ. Они могут возникать самостоятельно или быть результатом панкреатита. Если же камень сформировался в вирсунговом канале, в месте его локализации возникает обструкция, повышается внутрипротоковое давление. Ферменты не отводятся в ДПК, под давлением ретроградно попадают в ткани железы, и начинается процесс аутолиза — самопереваривания. Паренхима железы разрушается — развивается панкреонекроз, происходит массовая гибель клеток ПЖ. Это соответствует тяжелому панкреатиту с высокой летальностью. Консервативная терапия неэффективна. Лечение проводится хирургическим путем.

Диагностика

Диагностика осуществляется с помощью лабораторных и инструментальных методов исследования.

К лабораторным относится определение биохимических анализов:

- диастаза крови и мочи,

- трансаминазы (АЛТ, АСТ, ГГТ), билирубин, общий белок и фракции,

- копрограмма – анализ кала.

Помимо этого, применяются:

- УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства,

- ЭФГДС – эзофагодуоденоскопия,

- КТ или МРТ,

- ангиография ПЖ,

- лапароскопическая диагностика.

Самый простой метод функциональной диагностики — УЗИ. Если смотреть ПЖ полностью, от головки к хвосту — заметно изменение диаметра главного общего протока: просвет канала увеличивается в размерах. Также можно четко увидеть прилегающие к нему паренхиматозные органы, определить увеличение или уменьшение размеров самой железы и главного протока, определить патологические образования в виде кист, конкрементов, опухолей, оценить плотность и однородность тканей. Воспаление в паренхиме органа может значительно повысить его плотность, а также толщину стенок протоков. В таком случае вирсунгов проток и изменения в нем могут не визуализироваться, и для уточнения диагноза необходимо провести дополнительные методы исследования.

ФГДС позволяет с помощью специального оптического прибора оценить состояние слизистой пищевода, желудка, луковицы ДПК, обнаружить сужение ДПК при кольцевидной ПЖ.

Для получения послойных срезов назначается МРТ — самый точный способ детального изучения вирсунгова протока.

Лечение

Бессимптомные аномалии протоков ПЖ не требуют лечения. Терапия патологии выводных каналов ПЖ сводится к коррекции заболеваний, которые вызвали изменения в протоках или их осложнения. Она зависит от тяжести заболевания и объема поражения ПЖ. Применяются консервативные и оперативные лечебные методы.

Всем пациентам с функциональными нарушениями ПЖ в плане комплексной терапии назначается диета № 5п по Певзнеру. Она исключает из употребления жирную, жареную, острую, копченую, соленую еду. В период обострения заболеваний пищеварительного тракта, возникших из-за ферментных нарушений, пищу рекомендуется принимать небольшими порциями 5−6 раз в день. Еда должна быть приготовлена на пару, ее необходимо варить или тушить, но не жарить. Необходимо включать достаточное количество легкоусвояемых белков (нежирное мясо, рыба), много клетчатки (каши, обработанные термически и измельченные фрукты и овощи).

Назначается заместительная ферментная и, при необходимости, сахароснижающая терапия при нарушении углеводного обмена.

В условиях отделения реанимации используется группа препаратов, оказывающих антисекреторное действие, — ингибиторы протеаз. Они ингибируют секрецию ферментов поджелудочной железой — Контрикал, Трасилол, Гордокс. Пантрипин. В последнее время их роль в лечении снизилась, а применение ограничено из-за высоких побочных действий — выраженных аллергических реакций, которые по тяжести и опасности превышают терапевтический эффект.

Помимо этого, терапия состоит из комплекса мероприятий, способствующих восстановлению функциональной деятельности пищеварительных органов. Для этого используются:

- спазмолитические, холинолитические, анальгетические препараты для купирования болевого симптома,

- новокаиновая блокада при боли высокой интенсивности,

- искусственный соматотропин − гормон роста (Октреоцид, Сандостатин), для снижения выработки ферментов,

- ингибиторы протонной помпы при повышенной кислотности желудочного сока, который значительно усиливает синтез ферментов поджелудочной железы,

- антибактериальные препараты для лечения или профилактики инфекции в сочетании с противомикробным препаратом (Метронидазол),

- антигистаминные препараты,

- мочегонные при отеке ПЖ.

Аномалии развития протоков

Аномалии протоков — это отклонение от нормы их анатомического строения или функциональной деятельности. Аномалии выводных каналов ПЖ бывают:

- врожденными,

- приобретенными.

К аномалиям, которые имеются при рождении, относятся:

- отсутствие санториниева выводного канала,

- раздельное впадение в тонкую кишку вирсунгова и дополнительного протока,

- кистозные изменения протоков,

- кольцевидная ПЖ, у которой проток имеет форму петли,

- спиральная ПЖ (общий канал железы также спиралевидный),

- добавочная ПЖ.

Приобретенные аномалии включают кистозно-фиброзный панкреатит, развивающийся, преимущественно, у младенцев. Это чаще всего связано с атрезией – патологическим недоразвитием или полным отсутствием каналов, в результате которой возникают кистозные образования. Отсутствие или резко уменьшенное количество канальцев приводит к тому, что ферменты не поступают в кишку, и их количество в кишечном соке резко снижено. Это вызывает нарушение процессов переваривания и всасывания в кишечнике питательных веществ. Такое состояние постепенно приводит:

- к низкому набору веса младенца при хорошем аппетите,

- к постепенному истощению ребенка без видимых причин,

- к отставанию в росте,

- к кишечной непроходимости.

Если ребенок родился с аномалией, представленной кольцевидной ПЖ, в течение всей жизни она может не проявляться никакими клиническими признаками. Иногда обнаруживается случайно при детальном обследовании только в преклонном возрасте. Проток ПЖ в таких случаях образует петлю. Неправильное развитие заключается в том, что ткани ПЖ опоясывают нисходящую часть ДПК, постепенно со временем суживая ее просвет. При этом неполное развитие протоков приводит к застою в антральном отделе желудка и, как следствие, к нарушению работы в луковице ДПК. На этом фоне развиваются:

- язвенная болезнь желудка или ДПК,

- желчнокаменная болезнь.

Установлено также, что развитие всех ацинозных желез, к которым относится и ПЖ, и слюнные (в том числе — подъязычная), протекает одинаково. Существует связь между врожденной патологией этих желез. Иногда встречается врожденное расширение холедоха — общего желчного протока — с дальнейшим развитием воспалительного процесса — холангита.

Причины возникновения аномалий

Причины аномального развития протоков в большинстве случаев неизвестны. Чаще всего их вызывают:

- генетические изменения,

- неблагоприятные факторы, которым подвергается беременная женщина: курение, алкоголь, наркотики, а также влияние облучения, высокой температуры,

- инфекции у женщины в период беременности: краснуха, герпес, листериоз (поражает иммунные ткани и печень) и другие,

- постоянные стрессовые ситуации,

- употребление запрещенных для беременных лекарственных препаратов.

Из-за несвоевременной диагностики и отсутствия адекватного лечения изменения в протоках ПЖ постепенно могут привести к нарушению процессов пищеварения и необратимым последствиям в тканях органа. Чтобы этого избежать, необходимо внимательно относиться к своему здоровью, отказаться от вредных привычек, правильно питаться, избегать стрессов и при плохом самочувствии обращаться к специалистам, не занимаясь самолечением.

Список литературы

- Бершаденко Д.Д., Грачев Е.А. Окклюзия протоковой системы поджелудочной железы. Хирургия. 1997 г. №9 стр. 54–59.

- Парсонс Т. Анатомия и физиология. Справочник под редакцией К.С. Артюхиной. М. АСТ: Астрель 2003 г.

- Свиридов А.И. Анатомия человека. Учебник. К. Высшая школа 2001 г.

- Федюкович Н.И. Анатомия и физиология человека: учебное пособие. 2-е издание. Ростов-на-Дону Феникс 2002 г.

- Лойт А.А., Звонарев Е.Г. Поджелудочная железа: связь анатомии, физиологии и патологии. Клиническая анатомия. №3 2013 г.

- Максименков А.Н. Хирургическая анатомия живота. Л. Медицина 1972 г.

Источник