Проекция поджелудочной железы на руке

Согласно древним китайским представлениям поверхность тела имеет четкое разделение на инь– и ян-области; при сгибании человека инь-поверхность оказывается обращенной внутрь, а ян-поверхность – наружу. Если сжать кисть в кулак, то ладонная поверхность окажется внутри (инь), а тыльная – снаружи (ян). Поэтому в стандартных системах соответствия ян-поверхность тела проецируется на тыльные поверхности кистей, а инь-поверхность тела соответствует ладонным поверхностям кистей рук.

Тело проецируется на кисть в стандартном положении стоя с опущенными вниз руками. При этом руки развернуты наружу, а ладони обращены вперед. В этом положении вся инь-поверхность тела обращена вперед, а вся ян-поверхность – назад.

Ногтевые (вторые) фаланги больших пальцев кистей соответствуют голове человека, причем на инь-поверхности находится соответствие лицу, а на ян-поверхности – затылку. Первая фаланга большого пальца соответствует шее. На ее инь-поверхность проецируются гортань, глотка, щитовидная железа, мышцы и сосуды шеи, часть пищевода и трахеи.

На мышечном возвышении, у основания большого пальца кисти, находятся проекции органов грудной клетки. Вдоль линии симметрии находится соответствие трахее. Граница между верхней и средней третями линии симметрии соответствует месту деления трахеи на два главных бронха. На уровне нижней половины линии симметрии и немного левее находится соответствие сердцу. Соответствия легким занимают всю остальную площадь проекции грудной клетки. Справа от линии симметрии располагается соответствие правому легкому, слева – левому легкому.

Брюшная полость условно разделяется на три этажа: верхний, средний и нижний. Верхнюю треть ладони занимают соответствия печени, желчному пузырю, желудку, селезенке, поджелудочной железе и двенадцатиперстной кишке. В средней трети ладони находится зона соответствия тонкой кишке, которую по краям и сверху окаймляет соответствие толстой кишке. В центре ладони располагается проекция пупка. Нижнюю треть ладони занимает проекция органов малого таза.

Соответствие позвоночнику совпадает с линиями симметрии на ян-поверхностях кистей рук. На первой (основной) фаланге большого пальца находится соответствие шейному отделу позвоночника. Соответствие восьми верхним грудным позвонкам располагается на первой пястной (плюсневой) кости. Далее проекция позвоночника прерывается. Начиная с девятого грудного позвонка линия позвоночника следует в промежутке между третьей и четвертой пястными (плюсневыми) костями до кожной складки между третьим и четвертым пальцами. В этой области находится соответствие четырем нижним грудным позвонкам (с девятого по двенадцатый), пяти поясничным позвонкам, крестцу и копчику.

В теле человека почки и надпочечники располагаются в поясничной области по обе стороны от позвоночника, поэтому их проекции находятся на ян-поверхностях кистей. Над соответствиями верхним полюсам почек расположены соответствия надпочечникам. Третьи суставы пальцев соответствуют лучезапястным и голеностопным суставам, вторые суставы пальцев соответствуют локтевым и коленным суставам. А на первых суставах пальцев находятся соответствия плечевым и тазобедренным суставам соответствующих конечностей.

ПРОЕКЦИЯ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ НА СТОПЫ

Если спроецировать картину тела на стопы, то можно получить гарбхадхану стоп – изображение неподвижно лежащего неполярного человека .

Такое изображение человека может показаться странным, но пропорции головы и тела гарбхадханы соответствуют пропорциям плода при переходе из зародышевого в эмбриональное состояние (3-й месяц беременности). Отсюда и взялся термин «гарбхадхана», что означает «помещение зародыша».

Каждый орган нашего тела может найти свое «отражение» на гарбхадхане.

Представьте себе положение стоя, с плотно прижатыми друг к другу ногами. А теперь сравните их с гарбхадханой.

• Внутренние края соответствуют середине тела и позвоночному столбу.

• Наружная поверхность свода тыла стопы соответствует передней части лица; пальцы со стороны ногтей соответствуют лицу, кончики пальцев – черепной коробке.

• Подошвы плотно прижатых друг к другу ног соответствуют задней стороне туловища. Позвоночный столб и длинные мышцы спины приходятся на внутренний свод ноги, в соответствии с ними располагаются и зоны, соответствующие внутренним органам человека.

• Две пятки (ближе к краю подошвы) соответствуют двум ягодицам.

• Нижняя часть пятки и по голеностопному суставу – урогениталиям.

• Сравнительно мала зона, соответствующая на стопе бедру, большее рефлекторное соответствие бедру находится в диапазоне пяточного сухожилия.

• Голень располагается за нижней частью живота.

• Зона ног расположена в том месте, где начинается подъем стопы, направление – вниз, «пальцы» – в направлении «головы».

• «Кисти рук» направлены вниз, «предплечье» располагается поперечно подъему, рядом находится рефлекторная зона нижнего края ребер.

• «Плечи» находятся снаружи, в районе сгиба 5-го пальца.

• «Плечо до локтевого сустава» проходит вдоль переднего наружного края ступни.

• Зона головы захватывает все десять пальцев, причем со стороны ногтей предполагается лицо, а задняя часть пальцев соответствует затылку.

Бинь Чжун

Китайская рефлексотерапия. Точки здоровья и красоты

Источник

Оглавление темы “Топографическая анатомия поджелудочной железы.”:

- Поджелудочная железа. Топография поджелудочной железы. Проекция поджелудочной железы.

- Размеры поджелудочной железы. Форма поджелудочной железы. Протоки поджелудочной железы.

- Синтопия поджелудочной железы. Расположение поджелудочной железы. Топографическая анатомия поджелудочной железы.

- Отношение поджелудочной железы к брюшине. Кровоснабжение поджелудочной железы.

- Венозный отток от поджелудочной железы. Лимфоотток поджелудочной железы. Иннервация поджелудочной железы.

Поджелудочная железа. Топография поджелудочной железы. Проекция поджелудочной железы.

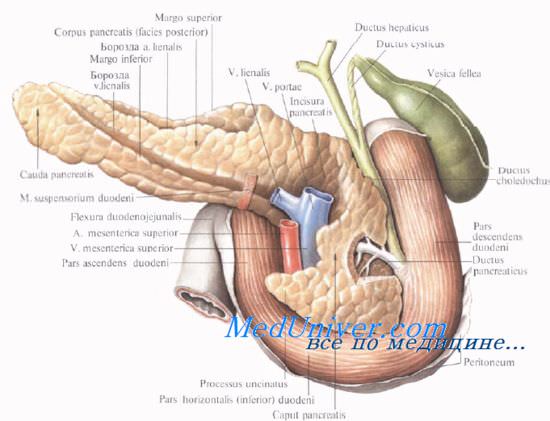

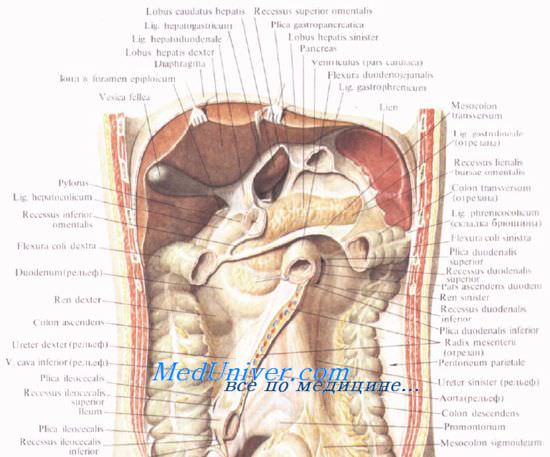

Поджелудочная железа расположена в забрюшинном пространстве ретроперитонеально, позади желудка и сальниковой сумки, в верхней половине живота. Основная масса железы выделяет секрет через выводные протоки в двенадцатиперстную кишку; меньшая часть железы в виде так называемых островков Лангерганса (insulae pancreatiсае [Langerhans]) относится к эндокринным образованиям и выделяет в кровь инсулин, регулирующий содержание сахара в крови.

Поджелудочную железу относят к верхнему этажу брюшинной полости, поскольку функционально и анатомически она связана с двенадцатиперстной кишкой, печенью и желудком.

Поджелудочную железу разделяют на три отдела: головку, тело и хвост. Выделяют также участок между головкой и телом — шейку железы.

Топография поджелудочной железы. Проекция поджелудочной железы.

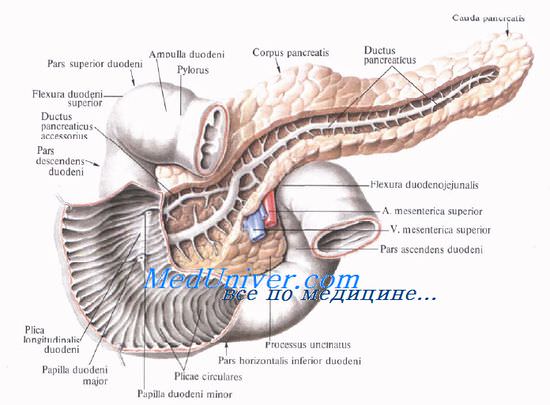

На переднюю брюшную стенку поджелудочная железа проецируется в эпигастральной, частично в пупочной и в левой подреберной областях. Верхний край поджелудочной железы проецируется на переднюю брюшную стенку по линии, проходяшей справа налево через середину расстояния между мечевидным отростком и пупком (уровень тела I поясничного позвонка). При этом правая часть линии лежит несколько ниже горизонтали, а левая — выше.

В целом можно сказать, что по отношению к горизонтальной плоскости поджелудочная железа чаще расположена косо: головка железы лежит ниже, а тело и хвост — выше.

Размеры поджелудочной железы. Форма поджелудочной железы. Протоки поджелудочной железы.

Форма поджелудочной железы чаще вытянутая. В среднем длина поджелудочной железы равна 16—17 см. Головка ее наиболее широкая (до 5 см) и толстая (1,5—3,5 см). Тоньше и уже она в хвостовой части (примерно 2×2 см). Капсулы pancreas не имеет, благодаря чему резко бросается в глаза ее дольчатое строение. Однако тело pancreas имеет фасциальный покров на задней поверхности; головка железы имеет фасциальный покров и спереди, и сзади.

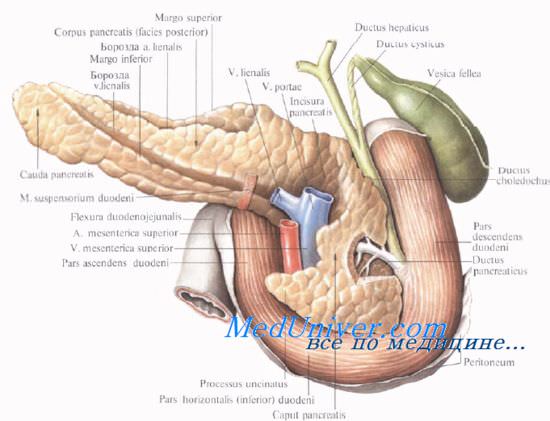

Выводная система поджелудочной железы начинается с мелких дольковых протоков, которые впадают в основной и добавочный протоки.

Проток поджелудочной железы, ductus pancreaticus, или вирсунгов проток [Wirsung], идет от хвоста к головке железы, располатаясь в хвосте и теле на середине высоты и на равном расстоянии от передней и задней поверхности железы, в головке — ближе к ее задней поверхности. Диаметр протока равен 2 мм в хвосте, 2—3 мм — в теле и 3—4 мм — в головке железы. В области большого дуоденального (фатерова) сосочка он соединяется с ductus choledochus или открывается самостоятельно.

Проток поджелудочной железы у места соединения с ductus choledochus имеет собственный гладкомышечный сфинктер, m. sphincter ductus pancreatici, сфинктер Одди [Oddi], функционирующий совместно со сфинктером печеночно-поджелуд очной ампулы [Vater]. Все сфинктеры общего желчного протока и протока поджелудочной железы называют также четырехкомпонентным сфинктером Бой-дена [Boyden].

В результате деятельности этого сфинктера в двенадцатиперстную кишку поступает только поджелудочный сок или поджелудочный сок и желчь вместе.

Добавочный проток поджелудочной железы, ductus pancreaticus accessorius [Santorini], располагается выше основного и соединяется с главным протоком в головке на расстоянии 2,5—3,5 см от устья последнего.

Однако почти в трети случаев добавочный проток открывается в двенадцатиперстную кишку самостоятельно, на papilla duodeni minor [Santorini], который располагается выше большого сосочка.

Видео анатомии поджелудочной железы

Синтопия поджелудочной железы. Расположение поджелудочной железы. Топографическая анатомия поджелудочной железы.

Головку поджелудочной железы охватывает сверху, снаружи и снизу двенадцатиперстная кишка, прочно фиксируя ее вместе с общим желчным и поджелудочными протоками.

Позади головки поджелудочной железы наиболее кнаружи располагается нижняя полая вена. Кнутри от нее, прилегая к головке или в ее толще, проходит ductus choledochus. Рядом с ним располагается v. mesenterica superior, затем одноименная артерия. Эти сосуды лежат в incisura pancreatis.

Выйдя из-под нижнего края поджелудочной железы, верхние брыжеечные сосуды ложатся на переднюю поверхность горизонтальной или восходящей части двенадцатиперстной кишки. Верхние брыжеечные сосуды и нижнюю полую вену разделяет расположенный на нижнем крае головки крючковидныи отросток, processus uncinatus [Winslow].

Позади головки поджелудочной железы происходит слияние верхней брыжеечной и селезеночной вен, в результате чего образуется воротная вена, v. portae.

Опухоли головки поджелудочной железы могут сдавить воротную вену, в результате чего возникает портальная гипертензия, сопровождающаяся определенным симптомокомплексом: резким увеличением селезенки (спленомегалией), скоплением жидкости в брюшинной полости (асцитом) и кровотечением из расширенных вен в области портокавальных анастомозов. К уже известным анастомозам на передней брюшной стенке и в области пищеводно-кардиального соединения следует добавить и портокаваль-ные анастомозы в области прямой кишки (о них речь пойдет ниже). Опухоль может сдавить и расположенный рядом ductus choledochus, что проявляется развитием механической желтухи.

Иногда головка поджелудочной железы располагается ниже брыжейки, тогда она может прилегать к брюшине в области sinus mesentericus dexter. В этом случае спереди от нее лежат петли тонкой кишки и правая часть поперечной ободочной кишки.

Тело поджелудочной железы представляет среднюю, наибольшую часть органа. На передней поверхности тела расположен выступающий вперед сальниковый бугор, tuber omentale. Передняя поверхность тела поджелудочной железы прилегает к заднему листку париетальной брюшины, являющейся задней стенкой сальниковой сумки, а через нее — к задней стенке желудка. Сальниковый бугор часто располагается вблизи нижней поверхности правой доли печени.

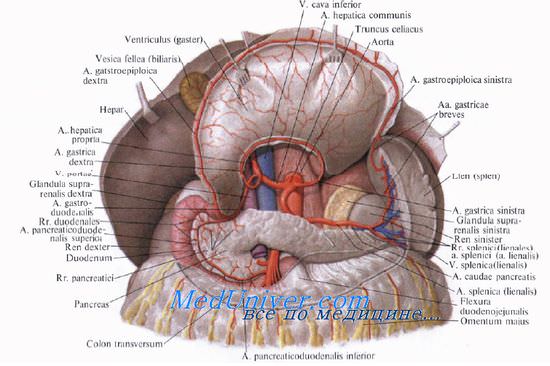

У верхнего края тела поджелудочной железы располагается truncus coeliacus. По верхнему краю тела в правой его части идет a. hepatica communis, а влево позади верхнего края железы или вдоль него, иногда заходя на переднюю поверхность, располагается селезеночная артерия, a. splenica (lienalis), направляющаяся к селезенке.

Позади тела поджелудочной железы, ниже артерии, располагается v. splenica (lienalis), образующая углубление в ткани железы. Несколько глубже позади тела и хвоста железы располагаются почечные и нижние надпочечные сосуды, левая почка и надпочечник.

Нижний край поджелудочной железы прилегает к брыжейке поперечной ободочной кишки. Снизу к телу прилегает flexura duodenojejunalis.

Слева, к хвосту поджелудочной железы, прилегает flexura coli sinistra.

Отношение поджелудочной железы к брюшине. Кровоснабжение поджелудочной железы.

Брюшина покрывает переднюю и нижнюю поверхности поджелудочной железы, задняя поверхность железы совершенно лишена брюшины. Брюшинные связки представляют собой складки брюшины при ее переходе на переднюю поверхность органа с соседних областей.

У верхнего края поджелудочной железы располагаются две упомянутые выше складки: желудочно-поджелудочная и печеночно-поджелудочная. Поджелудочно-селезеночная, lig. pancreaticosplenicum, и поджелудочно-ободочная, lig. pancreaticocolicum, связки являются участками желудочно-селезеночной и диафрагмально-селезеночной связок.

Хвост поджелудочной железы иногда покрыт брюшиной со всех сторон, что бывает связано с наличием хорошо выраженной lig. pancreaticosplenicum. В этом случае хвост обладает определенной подвижностью.

Кровоснабжение поджелудочной железы

Кровоснабжают поджелудочную железу ветви общей печеночной, селезеночной и верхней брыжеечной артерий. Сверху к головке железы подходит a. gastroduodenalis, от которой отходит а. pancreaticoduodenalis superior, дающая переднюю и заднюю ветви.

A. pancreaticoduodenalis inferior начинается обычно от верхней брыжеечной артерии или от ее ветви. Она также делится на переднюю и заднюю ветви. Верхние и нижние панкреатодуоденальные артерии анастомозируют друг с другом, образуя артери&чьные дуги, от которых отходят ветви к головке поджелудочной железы и к двенадцатиперстной кишке.

От селезеночной артерии и реже от общей печеночной отходит относительно крупная большая поджелудочная артерия, а. рапсrеatica magna, которая позади тела железы идет к ее нижнему краю, где делится на правую и левую ветви. Кроме этой артерии, к хвосту и телу железы от a. splenica (lienalis) отходят rr. pancreatici.

Учебное видео анатомии чревного ствола и его ветвей

Венозный отток от поджелудочной железы. Лимфоотток поджелудочной железы. Иннервация поджелудочной железы.

Отток венозной крови от поджелудочной железы происходит непосредственно в воротную вену и ее главные притоки: vv. splenica (lienalis) et mesenterica superior. Вены сопровождают верхние и нижние панкреатодуоденальные артерии и тоже образуют дуги на передней и задней поверхности головки поджелудочной железы.

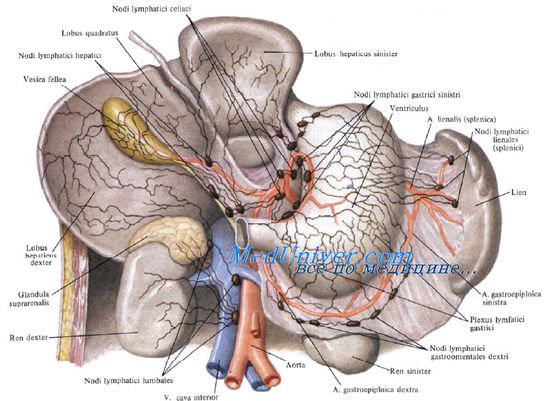

Лимфоотток от поджелудочной железы происходит сначала в пилорические, верхние и нижние панкреатодуоденальные, верхние и нижние поджелудочные, а также селезеночные узлы. Затем лимфа направляется в чревные узлы.

Иннервируют поджелудочную железу ветви нескольких сплетений: чревного, печеночного, верхнебрыжеечного, селезеночного и левого почечного.

Нервы к поджелудочной железе подходят большей частью вместе с сосудами, образуя на поверхности и внутри железы единое нервное сплетение (plexus pancreaticus). Оно представляет собой мощную рефлексогенную зону, раздражение которой может вызвать шоковое состояние.

Видео урок топографической анатомии и оперативной хирургии брюшной полости. Кишечные швы

– Вернуться в оглавление раздела “Топографическая анатомия и оперативная хирургия живота”

Редактор: Искандер Милевски. Дата последнего обновления публикации: 11.9.2020

Источник

Поджелудочная железа – небольшой, но очень важный орган, влияющий на многие процессы, происходящие в организме. Дисфункция железы может привести к нарушению работы многих органов и систем. Поэтому очень важно вовремя выявить ее заболевания и назначить правильную терапию.

Одним из методов определения наличия нарушений в органе является пальпация в области поджелудочной железы.

Что это такое?

Пальпация для поджелудочной железы – диагностический метод, который заключается в прощупывании тела пациента с целью определить состояние органа.

Несмотря на кажущуюся простоту, метод достаточно сложный, так как ПЖ находится достаточно глубоко, кроме того, диагностике мешает сильное сопротивление мышц.

Согласно статистике, в здоровом состоянии поджелудочная прощупывается не более чем у 1% пациентов мужского пола и 4% женского пола. У женщин это связано с истончением брюшной стенки после родов. У большинства же людей, получающих правильное питание и не имеющих значительных проблем со здоровьем прощупать железу практически невозможно.

Важно. Однако при воспалительных процессах и патологиях, ПЖ увеличивается в размерах, что значительно упрощает процесс.

Лучше всего железа прощупывается на начальной стадии заболевания и период обострения. Однако и при хроническом панкреатите специалист может пальпировать ее у почти половины пациентов.

Методика проведения

Исследование пальцами ПЖ проводится, когда пациент ложится на спину. Процедура осуществляется на голодный желудок, либо после проведения очищающих процедур.

Для определения заболеваний поджелудочной посредством пальпации могут применяться два различных метода диагностики. Один из них – метод Образцова-Стражеску.

Данная методика была введена в медицинскую практику еще в XIX столетии. Порядок ее проведения следующий:

- Определение исследуемой зоны.

- Определение органов, расположенных рядом с исследуемой железой.

- Прощупывание органа. Для этого пальцы размещают немного выше нижней части желудка. Когда пациент вдыхает, диагност образует специальную складку. А на выдохе пальцы врача углубляются, после чего без отрыва скользят до задней брюшной стенки. Если в этот момент у обследуемого появляются болезненные ощущения, это указывает на развитие воспалительного процесса. Отсутствие дискомфорта при погружении пальцев, наоборот, свидетельствует об удовлетворительном здоровье.

Важно. В случае воспаления поджелудочная железа будет прощупываться как небольшой цилиндр толщиной 1-2 см.

Все движения пальцами во время исследования осуществляются вдоль органа по горизонтальным линиям, которые располагаются выше наибольшей кривизны желудка на 3-4 см.

Второй метод исследования посредством ощупывания органа – пальпация по Гротту. Эта методика предусматривает использование точечных болевых приемов. Во время диагностики пациент должен лежать на правом боку с согнутыми ногами и заведенной за спину правой рукой.

При выдохе пациента врач погружает пальцы, определяет пересечение ПЖ с позвоночником и воздействует на определенные точки. По реакции обследуемого на манипуляции специалист способен определить наличие патологий.

При помощи данного исследования определяют не только наличие воспаления, но и его локализацию, поэтому оно наиболее распространено при диагностике заболеваний поджелудочной железы.

Структура поджелудочной и область исследования

Поджелудочная железа находится под ложечкой левого подреберья, и в зависимости от источников кровоснабжения разделяется на три участка: головку, тело и хвост. Чаще всего, головка ПЖ располагается немного выше, чем другие части. Проекция органа показывает его с различных сторон.

Для определения характера заболевания необходимо знать участки, и то, как их определить при исследовании:

- Головка – участок, который снабжают кровью ветви брыжеечной артерии. При пальпации поджелудочной железы ощущается как мягкое, эластичное и ровное образование. Размер головки достигает до 3 сантиметров.

- Тело. Основной источник крови этой части органа – селезеночная артерия. Прощупывается оно на 3-6 см выше пупочной линии и расположено горизонтально. При пальпации оно не сдвигается и ощущается как ровная цилиндрическая поверхность без выступов и бугров.

- Хвост. Его кровоснабжение обеспечивают селезеночная либо желудочно-сальниковая артерии. Эта часть органа скрыта в левом подреберье и прощупать ее невозможно.

По изменениям в структуре той или иной части ПЖ опытный специалист может выявить патологию органа и определить возможные ее причины.

Пальпация по точкам

Для проведения пальпации по Гроту используются определенные точки проекции поджелудочной железы, расположенные на передней брюшной стенке. Реакция организма при воздействии на каждую из них позволяет определить, на каком именно участке ПЖ развивается воспаление, и даже характер патологии.

При исследовании врачи воздействуют на следующие:

- Дежардена. Находится в 4-6 см от пупочной впадины, вдоль условной линии, которая соединяет пупок с правой подмышкой (вправо и немного вверх от пупка). Болезненная реакция пациента при воздействии на эту точку свидетельствует о поражении головки органа и развитии острого панкреатита.

- Мейо-Робсона. Локализуется на линии, соединяющей пупок с серединой дуги ребра. Для нахождения точки, условную линию делят на три части. Проекция будет располагаться между средним и наружным отрезком (верхний левый квадрат живота). Воздействие на этот участок позволяет определить поражения хвостовой части.

- Кача. Расположена с внешней стороны конечной части прямой мышцы живота (несколько см выше пупочной впадины). Болезненность при ее пальпации говорит о патологии в теле и хвосте ПЖ.

- Мале-Ги – находится сразу ниже ребра, слева на линии прямой мышцы живота. С ее помощью можно выявить панкреатит в хронической стадии.

- Губергрица – располагается слева симметрично точке Дежардена и свидетельствует о проблемах с телом железы.

Помимо конкретных точек, пальпируя поджелудочную, врач может воздействовать на зоны:

- Шоффара – с правой стороны между пупком и подмышечной впадиной.

- Яновера – находится на горизонтальной линии, проходящей через пупок и в 3-5 см левее.

- Губергрица-Скульского – аналогично зоне Шоффара, только с противоположной стороны.

Кроме того, при исследовании может быть выявлен симптом Воскресенского, когда в проекции исследуемого органа не определяется пульсация брюшной аорты.

Правила пальпации у детей

Исследование поджелудочной железы посредством прощупывания органа может проводиться как у взрослых, так у детей. У последних пальпация проводится при заметном увеличении и уплотнении ПЖ. При этом основное правило проведение обследования остается неизменным – диагностика осуществляется только на голодный желудок.

В ходе процедуры доктор сначала пальпирует желудок и поперечно-ободочную кишку. Делается это для того, чтобы правильно сориентироваться и не принять за поджелудочную какой-либо другой орган.

Определив точное местоположение ПЖ, врач устанавливает пальцы горизонтально телу ребенка и параллельно продольной оси органа, подлежащего обследованию. При этом пальцы находятся примерно на 2 см выше от кривизны в области желудка.

При вдохе маленького пациента врач создает «кожную складку» и постепенно проникает пальцами вглубь, пока не коснется задней стенки брюшной полости. Нащупав нужный орган, диагност перемещает пальцы в различных направлениях для полного его исследования.

Нормой у ребенка считается диаметр ПЖ не более 2см. Располагаться она должна горизонтально. При этом железа должна быть мягкой, неподвижной с нечеткими контурами. При пальпации малыш не должен ощущать дискомфорта и чувствовать боль.

Постановка диагноза

Квалифицированное пальпирование поджелудочной железы помогает составить врачу объективное представление о состоянии органа и развивающихся в нем патологиях.

Так о развитии панкреатита в острой или хронической стадии свидетельствует изменение плотности поджелудочной. Она становится более упругой, пружинистой, либо напоминает по своей консистенции густое тесто.

Подтверждением диагноза служит болевой синдром, возникающий при пальпации и отдающий в спину. Наибольшей интенсивности боль достигает при наклоне пациента вперед. Боль стихает, если обследуемый ложится на левый бок.

Также при пальпации врач может диагностировать развитие новообразований в поджелудочной (кисты и опухоли). В этом случае на ее поверхности прощупываются уплотнения и бугорки. Так же, как и при воспалении, при ощупывании новообразований у пациента появляется боль в определенных частях спины или живота.

О развитии опухоли может свидетельствовать и слишком сильная пульсация аорты.

Заключение

Каким бы простым и доступным не казался с виду метод исследования поджелудочной железы посредством пальпации – это сложный процесс, который должен осуществлять только специалист.

Правильно проведенная пальпация дает возможность вовремя определить характер нарушений в ПЖ и начать своевременное лечение. Это, в свою очередь, позволяет избежать развития заболевания и возникновения еще больших проблем со здоровьем.

Источник