Признаки выделения инсулина поджелудочной железой

Эндокринолог Елена Шведкина о редкой патологии поджелудочной железы опухолевой природы

Синдром Харриса — это спонтанные приступы гипогликемии, вызванные повышенной нерегулируемой секрецией инсулина. В литературе встречаем синонимы: органический гиперинсулинизм, гипогликемический синдром, инсулинома, эндогенный гиперинсулинизм и гипогликемическая болезнь. Синдром впервые описал в 1924 г. американский врач Сил Харрис Harris Seale (1870–1957) [1]. В этом же году параллельно с ним это сделал отечественный хирург Владимир Оппель, но в медицинских кругах синдрому было присвоено имя Харриса.

Обнаружению и дальнейшему исследованию данной патологии предшествовали несколько важных научных открытий. Первое — открытие Паулем Лангергансом в 1869 г. островков в поджелудочной железе, ответственных за выработку инсулина. Эти островки были названы островками Лангерганса. Второе — революционное исследование, а именно выделение инсулина, проведенное в Канаде Фредериком Бантингом и Чарлзом Бестом в 1922 г., и появление информации о клинических признаках передозировки инсулина.

В дальнейшем была установлена взаимосвязь между избыточным уровнем инсулина и развитием симптомов гипогликемии [2]. Всё это позволило вскоре выявить основную причину развития гиперинсулинизма и гипогликемий — опухоли бета-клеток островка Лангерганса, секретирующие избыточное количество инсулина. Подобные опухоли были названы инсулиномами (от лат. insulin — «пептидный гормон, вырабатываемый бета-клетками островков Лангерганса» и лат. oma — «опухоль», «образование»).

Этиология и патогенез

Развитие синдрома Харриса может быть обусловлено:

- доброкачественной или злокачественной опухолью бета-клеток островка Лангенгарса (инсулиномы)

- диффузным аденоматозом или диффузной гиперплазией островкового аппарата поджелудочной железы [3].

Инсулинома — одна из наиболее часто встречающихся нейроэндокринных опухолей поджелудочной железы. Она составляет почти 80 % от всех известных гормональных новообразований поджелудочной железы. Встречаются инсулиномы нечасто — 2–4 случая на 1 миллион населения в год. Инсулинсекретирующая опухоль описана во всех возрастных группах — от новорожденных до престарелых, тем не менее чаще она проявляется в наиболее трудоспособном возрасте — от 30 до 55 лет. Среди общего числа больных дети составляют около 5 %. У женщин инсулинома встречается в 2 раза чаще, чем у мужчин. У большинства больных инсулинома бывает доброкачественной (80–90 %), у 10–20 % имеет признаки злокачественного роста [1]. Инсулиномы могут быть как спорадическими (обычно одиночными) опухолями, так и множественными (наследственно обусловленными). Чаще инсулиномы локализуются в поджелудочной железе, но в 1–2 % случаев могут развиваться в воротах селезёнки, печени или в стенке двенадцатиперстной кишки [4].

Глюкоза — важнейший источник энергии для жизнедеятельности клеток, в частности клеток мозга. Внутри клеток свободная глюкоза практически отсутствует, накапливаясь в виде гликогена. Глюкоза входит в молекулы нуклеотидов и нуклеиновых кислот. Глюкоза необходима для синтеза некоторых аминокислот, синтеза и окисления липидов, полисахаридов. Концентрация глюкозы в норме в крови человека поддерживается в относительно узких пределах — 2,8–7,8 ммоль/л, вне зависимости от пола и возраста, несмотря на большие различия в питании и физической активности. Это постоянство обеспечивает ткани мозга достаточным количеством глюкозы, единственного метаболического топлива, которое они могут использовать в обычных условиях [5].

Инсулин — анаболический гормон, усиливающий синтез углеводов, белков, жиров и нуклеиновых кислот. Он влияет на углеводный обмен: увеличивает транспорт глюкозы из крови в клетки инсулинзависимых тканей (жировую, мышечную, печеночную), стимулирует синтез гликогена в печени и подавляет его расщепление, а также подавляет синтез глюкозы (гликонеогенез). Закономерно инсулин снижает уровень глюкозы в крови. Гиперинсулинизм вызывает многочисленные нарушения в гомеостазе и прежде всего в функциях центральной нервной системы, поскольку мозг не имеет запасов углеводов, в нем не происходит синтеза глюкозы, а расход ее велик и постоянен (до 20 % от циркулирующей в крови). Гипогликемия также влияет на кардиоваскулярную и гастроинтестинальную деятельность [4]. У здоровых людей угнетение выработки инсулина после всасывания глюкозы в кровь начинается при концентрации 4,2–4 ммоль/л, а при дальнейшем снижении концентрации глюкозы сопровождается выбросом контринсулярных гормонов.

Клинические проявления

Симптомы инсулином обусловлены гипогликемией, которая стимулирует секрецию катехоламинов — адреналина и норадреналина, и влечет за собой дефицит глюкозы в головном мозге, что равносильно снижению потребления кислорода нервными клетками [6].

Клиническая картина включает две группы симптомов — острой и хронической гипогликемии. Период острой гипогликемии развивается в результате срыва механизмов адаптации центральной нервной и эндокринной систем. Основные симптомы этого периода: слабость, потливость, чувство голода, тошнота, рвота, раздражительность, ухудшение зрения, помутнение в глазах, онемение губ и языка, сердцебиение, мышечная дрожь, боли в области сердца, судорожные подергивания мышц и даже настоящие судороги. Недостаток глюкозы в головном мозге (нейрогликопения) обусловливает психическое возбуждение, галлюцинации, бред, ретроградную амнезию, агрессивность, негативизм, дезориентацию в лицах, во времени, в пространстве, болтливость, нецензурность выражений. Происходит как бы выключение коры головного мозга, «буйство подкорки». Далеко зашедшая гипогликемия приводит к развитию гипогликемической комы. Наиболее часто острая гипогликемия развивается рано утром (в связи с ночным периодом голодания), больной или «не может проснуться», или просыпается с трудом, при этом обнаруживается вышеизложенная клиника. Глубокая кома может привести к необратимым изменениям ЦНС (децеребрации) и смерти.

Период хронической гипогликемии (межприступный период) характеризуется симптомами хронического повреждения ЦНС: головные боли, снижение памяти, умственной работоспособности, постоянное чувство голода (больные часто едят, особенно много употребляют углеводов и прибавляют в весе), патологические рефлексы Бабинского, неадекватное поведение [7].

Дифференциальный диагноз

Симптомы гипогликемии отличаются полиморфизмом и неспецифичностью. Наличие нервно-психических нарушений и малая распространённость заболевания часто приводят к диагностическим ошибкам. Как правило, требуется дифдиагностика с такими состояниями, как эпилепсия, кататония, гебефрения, неврастения, истерия, мигрень, психоз, алкогольная болезнь, опухоли головного мозга, нейровегетативная дистония с гипогликемическими состояниями. Однако для синдрома Харриса патогномоничной является триада Уиппла:

- возникновение приступов гипогликемии после длительного голодания или физической нагрузки

- снижение содержания глюкозы крови во время приступа ниже 1,7 ммоль/л у детей до двух лет и ниже 2,2 ммоль/л — старше двух лет

- купирование гипогликемического приступа внутривенным введением глюкозы или пероральным приемом растворов глюкозы [4].

Диагностика

На первом этапе золотой стандарт диагностики синдрома Харриса — не слишком гуманная проба с голоданием в течение 72 часов. Она считается положительной при развитии триады Уиппла. Начало голодания отмечают как время последнего приема пищи. Уровень глюкозы в крови оценивают через 3 часа после последнего приема пищи, затем через каждые 6 часов, а при снижении уровня глюкозы в крови ниже 3,4 ммоль/л интервал между ее исследованиями сокращают до 30–60 мин. Скорость секреции инсулина при инсулиноме не угнетается при снижении уровня глюкозы в крови.

Кроме того, при инсулиноме инсулин/гликемический индекс (отношение уровня инсулина к уровню глюкозы) превышает 1,0, а в норме составляет не более 0,3. Также при инсулиноме резко повышена концентрация С-пептида.

Второй этап диагностики инсулиномы — лоцирование опухоли. Используют УЗИ, компьютерную томографию, магниторезонансную томографию, эндоскопическое УЗИ, сцинтиграфию, ангиографию, интраоперационное УЗИ. Наиболее информативны в диагностике инсулином эндоскопическое ультразвуковое исследование (эндо-УЗИ) и забор крови из печеночных вен после внутриартериальной стимуляции поджелудочной железы кальцием. С помощью современных методов исследования удается на дооперационном этапе у многих пациентов установить локализацию опухоли, ее размер, стадию и темпы прогрессирования, выявить метастазы.

Лечение и прогноз

Лечение инсулиномы в большинстве случаев хирургическое: энуклеация опухоли, дистальная резекция поджелудочной железы при соответствующей локализации. Консервативная терапия проводится в случае нерезектабельной опухоли и ее метастазов, а также при отказе пациента от оперативного лечения. Пятилетняя выживаемость среди радикально прооперированных пациентов — 90 %, при обнаружении метастазов — 20 % [8].

Источники

- Клиническая эндокринология: руководство (3‑е изд.)/Под ред. Н. Т. Старковой. — СПб: Питер, 2002. — 576 с.

- MedUniver

- MedUniver

- Эндокринология. Том 2. Заболевания поджелудочной железы, паращитовидных и половых желез. Под ред. С. Б. Шустова. — СПб: СпецЛит, 2011. — 432 с.

- Балаболкин М. И., Клебанова Е. М., Креминская В. М. Дифференциальная диагностика и лечение эндокринных заболеваний (руководство). М.: «Медицина», 2002. — 751c.

- Dizon A. M. et al. Neuroglycopenic and other symptoms in patients with insulinoma // Am. J. Med. 1999, p. 307.

- Окороков А. Н. Диагностика болезней внутренних органов. Том 2. — М. Мед. лит., 2008–576 с.

- Калинин А. П. и соавт. Инсулинома. Медицинская газета, 2007, № 45, с. 8–9

Источник

В этой статье вы узнаете:

Очень важно знать, как работает организм в норме, чтобы понять те изменения, которые происходят в нем при развитии диабета. Большинство процессов в теле человека контролируются гормонами. Органом, вырабатывающим инсулин, является поджелудочная железа. Гормон синтезируется в особых клетках, которые называются бетта-клетками.

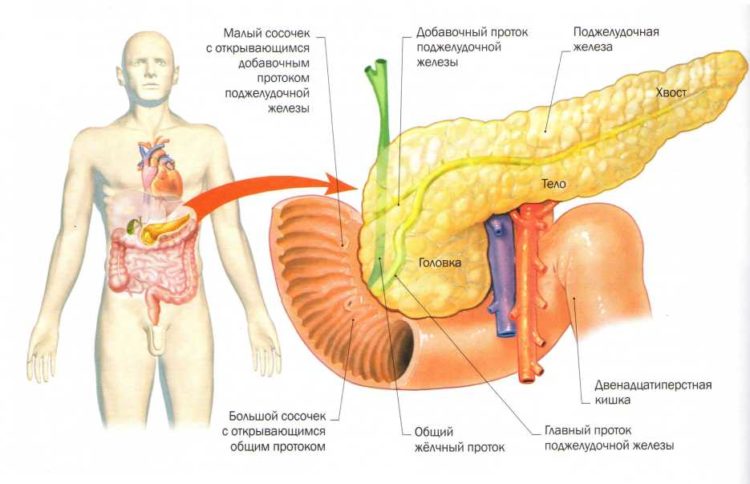

Такие клетки располагаются в железе в виде отдельных обособленных скоплений. Их называют островками Ларгенганса.

Кроме выработки инсулина поджелудочная железа также синтезирует пищеварительные ферменты. Как правило, эта функция железы не изменяется и хорошо выполняется без отклонений только у пациентов с диабетом 1 типа.

При втором типе на состояние поджелудочной влияет не только диабет, но и множество сопутствующих заболеваний (ожирение, желчекаменная болезнь, хронический гастрит и другие), отчего ее функция может измениться самым различным образом.

Почему поджелудочная перестает вырабатывать инсулин?

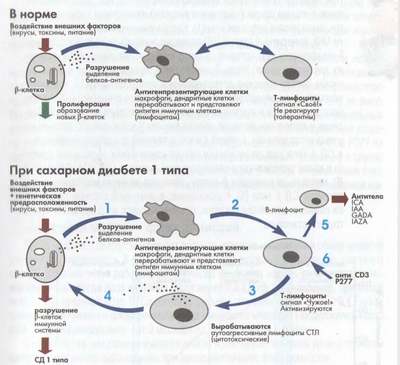

Иммунная система помогает человеку бороться с вирусами, микробами, уничтожает чужеродные клетки, в том числе и раковые, которые могут образовываться в процессе жизни человека. Происходит постоянное обновление клеток в разных органах: старые гибнут, а новые образуются, замещая их.

Расположение поджелудочной железы

Расположение поджелудочной железы

Это касается и бетта-клеток поджелудочной железы. Иммунитет в норме хорошо различает «свои» клетки от «чужеродных».

У пациентов с диабетом 1 типа происходит «поломка» в иммунитете, и организм начинает воспринимать собственные клетки как чужие, и убивает их.

Наследственность и действие окружающей среды (чаще всего вирусы) изменяют свойства β-клеток.

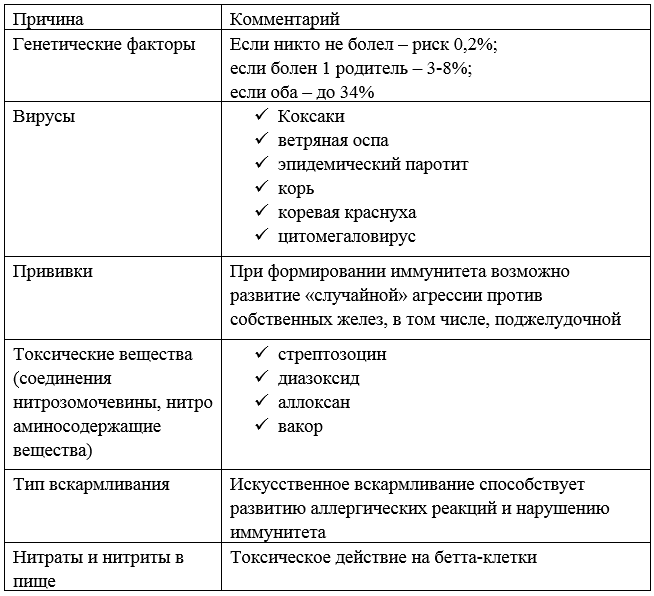

Выделяют ряд причин, почему поджелудочная железа не вырабатывает инсулин.

Таблица – Причины, из-за которых может снижаться выработка инсулина

Таблица – Причины, из-за которых может снижаться выработка инсулина

Происходят следующие процессы:

- Выделяются аутоантигены.

- Клетки иммунной системы (макрофаги МФ, дендритные клетки ДК) передают переработанные аутоантигены Т-лимфоцитам, которые, в свою очередь, начинают воспринимать их как чужеродные.

- Часть Т-лимфоцитов, превратившихся в специфические цитотоксические аутоагрессивные лимфоциты (ЦТЛ).

- Развивается воспаление поджелудочной железы и разрушение β-клетки.

Этот процесс длительный и протекает с различной скоростью: от нескольких месяцев у маленьких детей до нескольких лет у взрослых.

Аутоиммунное разрушение β-клеток

Аутоиммунное разрушение β-клеток

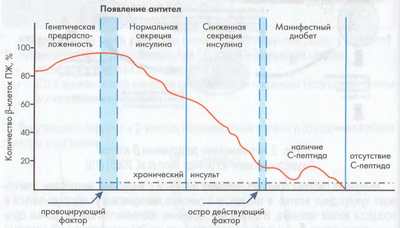

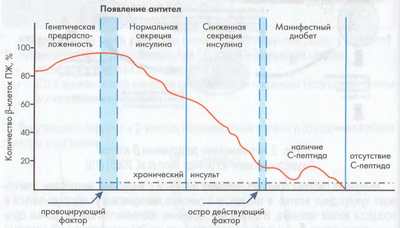

По данным научных исследований, у людей с наследственной предрасположенностью к сахарному диабету 1 типа уже за несколько лет до начала заболевания в крови определяются специфические антитела (IAA, ICA, GADA, IA-2β), которые, не разрушая β-клетку, являются ранними маркерами риска развития СД 1 типа.

К сожалению, в иммунной системе сохраняется память к антигенам β-клеток, поэтому процесс их разрушения очень трудно остановить.

Учёные считают, что при диабете 1 типа бетта-клетки могут восстанавливаться. Даже при гибели 90 % процентов всех бетта-клеток из оставшихся 10 % может произойти восстановление. Однако для этого необходимо остановить «агрессивную» реакцию иммунной системы. Только тогда станет возможным излечение от этой болезни.

Стадии развития диабета 1 типа

Стадии развития диабета 1 типа

Только введение инсулина может быть настоящим лечением сахарного диабета 1 типа.

Некоторые исследования были направлены на изучение возможности остановить «агрессивное поведение» иммунной системы по отношению к бетта-клеткам путём применения нескольких групп препаратов. Однако достоверных положительных результатов получено не было.

Большую надежду учёные связывают с возможностью применения моноклональных антител, способных изменить агрессивный иммунитет в благоприятную сторону, т. е. снизить аутоиммунную реакцию в поджелудочной железе.

Эти исследования являются очень перспективными, поскольку в случае отсутствия контроля над иммунитетом даже пересадка островков Ларгенганса и применение стволовых клеток будут бессмысленны.

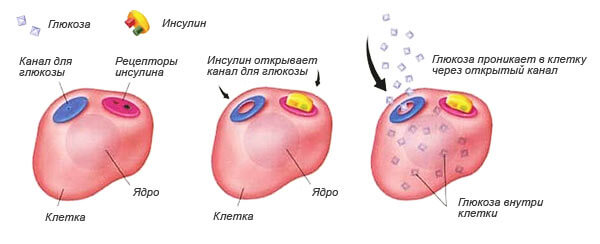

Работа инсулина

Основная функция гормона заключается в том, что он связывается с рецептором на клетке (специальный датчик узнавания). Если узнавание произошло («ключ подошел к замку»), то клетка становится проницаемой для глюкозы.

Воздействие инсулина на клетку

Воздействие инсулина на клетку

Выработка инсулина начинается уже тогда, когда мы видим еду и ощущаем ее запах. По мере переваривания пищи, высвобождения из нее глюкозы и попадания ее в кровь, бетта-клетки увеличивают выработку инсулина, поэтому, у здоровых людей уровень сахара крови всегда сохраняется в пределах нормы и не зависит от того, сколько сладкого они съели.

Инсулин отвечает за попадание глюкозы в так называемые «инсулинозависимые ткани»: печень, мышцы, жировая ткань.

Интересный факт: Самые главные органы не нуждаются в инсулине. В «инсулиннезависимые» клетки сахар из крови попадает просто по градиенту концентрации: когда его в клетке меньше, чем в крови, он свободно переходит в клетку. Такими органами являются головной мозг, нервы, сетчатка, почки, надпочечники, кровеносные сосуды и эритроциты.

Такой механизм необходим для того, чтобы в случае недостатка глюкозы крови выработка инсулина останавливалась и сахар поступал бы только в самые важные органы.

Организму необходимо немного инсулина даже в ночное время и в периоды голода, чтобы обеспечить усвоение глюкозы, образующейся в печени. Такой инсулин называют базальным или фоновым.

Уровни инсулина и глюкозы в крови

Уровни инсулина и глюкозы в крови

Существует еще болюсный инсулин. Это то количество гормона, которое вырабатывается в ответ на прием пищи.

Помните, необходимо научиться рассчитывать и вводить себе дозу инсулина в зависимости от количества принятой пищи. Поэтому так важно обучение при сахарном диабете 1 типа. Без знаний о своей болезни и правилах поведения адекватное лечение практически невозможно.

Очень важно также оценивать потребность в инсулине. У человека без диабета вырабатывается приблизительно 0,5 ЕД инсулина на кг массы тела каждый день. Для взрослого с массой тела 70 кг получаем 70*0,5=35 ЕД в сутки.

| Период | Доза инсулина |

|---|---|

| Дети до полового созревания | 0,7–1,0 ЕД/кг/день (Обычно ближе к 1 ЕД/кг/день) |

| Период полового созревания | Мальчики – 1,1–1,4 ЕД/кг/день (иногда даже больше) Девочки – 1,0–1,2 ЕД/кг/день |

| Подростки | Девушки – меньше 1 ЕД/кг/день Юноши – примерно 1 ЕД/кг/день |

| Взрослые | 0,7 – 0,8 ЕД/кг/день |

У большинства пациентов через 1–3 года от момента возникновения потребность в инсулине стабилизируется и составляет 0,7–1,0 ЕД/кг.

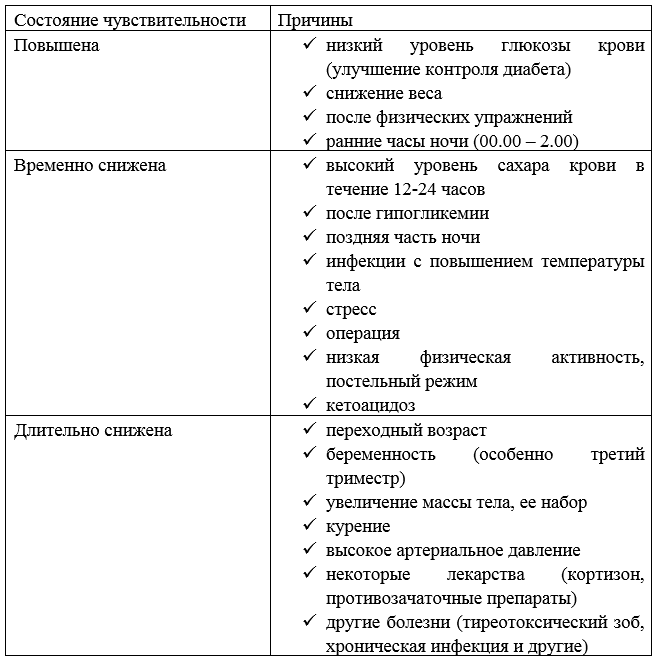

Чувствительность к инсулину

Чувствительность организма к гормону важна для определения того, насколько конкретная доза инсулина снизит уровень сахара крови. К сожалению, одна и та же доза инсулина не всегда оказывает одинаковый эффект на снижение глюкозы крови.

Определенные факторы повышают чувствительность к инсулину, другие причины – уменьшают.

Таблица – Факторы, влияющие на чувствительность к инсулину

Таблица – Факторы, влияющие на чувствительность к инсулину

Инсулинорезистентность означает, что требуется большее количество инсулина, чтобы поучить такой же эффект снижения сахара крови. Другими словами, происходит уменьшение чувствительности к инсулину.

Давно известно, какая железа вырабатывает инсулин. Но что еще, кроме поджелудочной железы, вырабатывает инсулин в организме человека?

В последние годы пристальный интерес вызываю вещества инкретины – это гормоны, секретируемы клетками желудочно-кишечного тракта и стимулирующие действие инсулина.

Наиболее изучены:

- Глюкагоноподобный пептид-1 (ГПП-1);

- Глюкозозависимый инсулиноподобный пептид (ГИП).

Последнее вещество оказывает эффект, сравнимый с действием инсулина.

Основные эффекты инкретинов:

- увеличивают синтез инсулина после еды;

- улучшают потребление глюкозы клетками, что приводит к снижению сахара крови.

Существуют данные, что у пациентов с диабетом данное вещество продолжает синтезироваться в прежних количествах, в то время, как бетта-клетки гибнут. Проблема состоит в том, что инкретины очень быстро распадаются под действием собственных ферментов организма.

Источник

Гормон поджелудочной железы инсулин при его недостатке

По своей анатомической структуре соединительная ткань поджелудочной железы состоит из тела, хвоста и головки. Как человеческий орган незаменим в метаболических процессах и выполняет две функции: эндокринную и экзокринную. Эндокринная функция состоит из выработки гормонов, которые способствуют обменным процессам, а экзокринная функция поджелудочной железы состоит в ферментации пищи в желудке. Лабораторные исследования показывают, что поджелудочная железа вырабатывает более 70% инсулина и 22% глюкагона. Поэтому хронические заболевания поджелудочной железы могут привести к ослаблению ее функции, изменении соединительной ткани и возможности вырабатывать инсулин. При каких условиях это происходит? Как предотвратить недостаток гормона поджелудочной железы?

Что такое инсулин

Фермент инсулин образуется в бета-клетках. Этот белковый гормон состоит из полипептидных цепей и дисульфидных мостиков. Вырабатывается инсулин под влиянием проинсуна, который локализуется в бета-клетках соединительной ткани поджелудочной железы. По своим функциональным особенностям инсулин снижает содержание сахара в крови. Механизм такого воздействия заключается в снижении образования глюкозы печени, а это в свою очередь запускает механизм поглощения сахара клеточными мембранами. Таким образом, замедляется процесс распада глюкагона, который входит в полимерную цепочку молекулярной глюкозы.

Инсулин играет огромную роль в обеспечении жизненно важных механизмов жизнедеятельности:

- способствует наращиванию мышечной ткани;

- активизирует рибосомные соединения, которые синтезируют белок;

- защищает ткани мышц и регенерирует их клеточный состав;

- переправляет аминокислотные соединения в клеточную ткань и питает ее.

При нарушении механизма выработки инсулина уровень глюкозы в крови повышается, и в этом случае диагностируют заболевание сахарного диабета. Инсулиновый гормон может провоцировать акромегалию и ожирение.

Типы инсулина

Железа вырабатывает два типа инсулина: стимурованый и базальный.

Базальный вид инсулина обеспечивает наличие гормона в крови без стимулирующих факторов. То есть гормон инсулина поступает в кровь без ферментации пищи. В этом случае при анализе сахара в крови здоровых людей насчитывается 5,5 ммоль/л.при уровне инсулинового фермента 69 ммоль/л.

При стимулированном виде выработки гормона, происходит перенаправление в кровь фермента при помощи аминокислот и глюкозы, которая поступает в человеческий организм вместе с пищей. Механизм присутствия инсулина в крови состоит из двух этапов: короткого и длительного. При короткой фазе инсулин попадает с помощью аминокислоты и сульфанилмочевины в кровь, а на длительном этапе происходит расщепление инсулина.

Причины дефицита инсулина

Причины в недостатке выработки инсулина поджелудочной железы могут быть следующими:

- нарушения клеточного состава вследствие воздействия токсичных средств или сильнодействующих препаратов;

- нарушения в выделении желудочных соков;

- повреждения протоков железы;

- патологические изменения в работе поджелудочной железы;

- недостаточность в работе желчевыводящих путей;

- нарушения микрофлоры кишечника при дисбактериозе;

- язвенные процессы в желудке и двенадцатиперстной кишке, а также желчно-каменная болезнь.

При высоких показателях гормона в крови наблюдается нарушения в работе рецепторов, которые осуществляют углеводный процесс. При этом развивается сахарный диабет второго типа. При этом железа, вырабатывая избыточный фермент, действует на рецепторы. Но их работа нарушена и углеводы недостаточно усваиваются организмом и показатель уровня сахара дает достаточно повышенные результаты. Этот факт нужно учитывать при назначении инсулина. В этом случае его не применяют.

Симптомы недостатка инсулина

В поджелудочной железе недостаточность выработки инсулина представлена в виде следующих признаков:

- частых дисбактериозах;

- вздутиях живота;

- болевых ощущениях;

тошноте и рвотных рефлексах;

Первое на что должно быть обращено внимание-это изменения стула. Это происходит при недостатке или переизбытке инсулина. По лабораторным исследованиям при снижении выработки инсулина недостаток инсулина может достигать до 250 тысяч единиц в день. При таких показателях у больных наблюдается объемный и обильный стул с сероватым оттенком и появлением гнилостного запаха.

Повышенное количество инсулина

Повышение уровня инсулина в железе провоцируют следующие органические процессы:

- Препятствует выработке липазы. Этот фермент отвечает за расщепление жиров. При недостатке липазы в мышечной ткани накапливается жировая ткань и таким образом. накапливается жировая масса.

- Синтезируются жирные кислоты в коже. Переизбыток инсулина провоцирует образование триглицеридов. Они активизируют работу сальных желез. В результате этого усиливается выделение жира, образуется угревая сыпь, прыщи, себорея кожи головы и перхоть.

- при повышенном инсулине в просветах сосудов образуются холестериновые бляшки. Липидные соединения не могут справляться с такой нагрузкой и стенки сосудов разрушаются или деформируются. Такое сужение может привести к патологии сердечной мышцы.

- Переизбыток инсулина приводит к повышению артериального давления. Почему это происходит? До сих пор пока не установлено. Но повышенный инсулин каким-то образом действует на функционирование почек и нервных окончаний, которые усиленно сужают сосуды. Результатом такого действия — повышенное давление.

- Повышенный инсулин может стимулировать развитие онкологических заболеваний. Превышенный уровень гормона способствует увеличению злокачественных образований. Этот факт повышает риск развития онкологии.

Источником заболеваний сердца, возникновения инсультов, астматических бронхитов, воспалительных процессов дыхательных путей, образование трофических язв может быть хроническое повышение гормона инсулина.

Профилактика повышения выработки гормона в железе

Физические нагрузки увеличивают инсулин в крови

Инсулин провоцирует образование тяжелых заболеваний, которые сложно поддаются лечение. Для того, чтобы избежать такой соматической проблемы следует заняться профилактикой и, таким образом, снизить уровень сахара в крови. Среди профилактических мер, врачи выделяют следующие:

- кушать в течение дня с интервалом в 10-12 часов. Таким образом, получится принимать пищу 2 раза;

- применять голодание один раз в неделю. В этом случае гормон инсулина снижается, а необходимые энергетические ресурсы направляются на обеспечение энергетической деятельности организма. Человек при этом теряет лишние килограммы и еще это предотвратит онкологические заболевания;

- применять в пищевом рационе меньше еды, которая содержит инсулиновый индекс. Среди таких продуктов особенно выделяются молочные. В этом случае отличным инсулинопоглощаемыми продуктами считается растительная клетчатка;

- повысить физические нагрузки или заняться спортом. Занятия в тренажерном зале или на спортивной площадке также снижают образование гормона в железе.

Для нормального содержания гормона инсулина в железе при условии, что у вас есть предрасположенность к такому дефекту важно постоянно контролировать состояние железы и выработку гормонального инсулина. Такой анализ можно проводить самостоятельно в домашних условиях натощак. Для этого используется глюкометр. Этот компактный медицинский прибор можно купить в аптеке или в специальном магазине медтехники. Но если вы будете рационально питаться и заниматься спортом, то такая коррекция уровня гормона в крови будет вам полезна, и вы наверняка уже не заболеете.

Инсулин в жизнедеятельности организма играет важную роль, его задача – нормализовать уровень глюкозы в плазме крови. При повышении содержания глюкозы более чем в 100 мг на 1 децилитр крови, гормон пытается нейтрализовать ее, перебрасывая в печень, жировую и мышечную ткань в измененном виде, как гликоген. Нарушения выработки гормона могут спровоцировать серьезные осложнения механизмов в организме и дать толчок к образованию сахарного диабета.

Чтобы предупредить патологические изменения следует в первую очередь ознакомиться с такими важными вопросами, что такое инсулин? Какой орган вырабатывает инсулин в организме человека? Каким образом он способствует становлению нормального уровня глюкозы в крови?

Несмотря на небольшой вес поджелудочной железы (около 70 гр), она выполняет жизненно-важные задачи в организме.

Что такое инсулин, его значимость в организме

Инсулин – это единственный вид гормона, который способствует нормализации обменных процессов и поддерживает норму содержания глюкозы в крови.

Не каждый знает, где вырабатывается в организме инсулин, а это – поджелудочная железа, выполняющая две главные функции, это:

- экзокринная;

- эндокринная.

Количество производимого инсулина зависит от степени содержания сахара в крови. Усиленная выработка инсулина поджелудочной железой происходит при повышенном уровне глюкозы, и, соответственно, снижение степени содержания энергетического вещества сопровождается обратным явлением.

Основная причина нарушения данного механизма кроется в развитии сахарного диабета. Распознать патологию можно по определенным симптомам.

Таблица №1. Основные признаки сахарного диабета:

Источник статьи: https://kancler32.ru/gormon-podzheludochnoj-zhelezy-insulin-pri-ego-nedostatke/

Источник