Препараты для гормонов поджелудочной железы

Поджелудочная является важнейшей пищеварительной железой, производящей большое количество ферментов, которые выполняют усваивание белков, липидов, углеводов. Также является железой, синтезирующей инсулин и один из подавляющих действие гормонов — глюкагон. Когда поджелудочная железа не справляется со своими функциями, необходимо принимать препараты гормонов поджелудочной железы. Какие показания и противопоказания существуют к приему этих лекарств.

Особенности структуры железы

Поджелудочная железа важный орган пищеварения

Поджелудочная железа – это удлиненный орган, располагающийся ближе к задней части брюшной полости и слегка распространяющийся на область левой части подреберья. Орган включает в себя три части: головка, тело, хвост.

Большая по объёму и крайне нужная для деятельности организма железа производит внешнюю и внутрисекреторную работу.

Ее экзокринная область имеет классические секреторные отделы, протоковую часть, где выполняется образование панкреатического сока необходимого для переваривания продуктов питания, разложения белков, липидов, углеводов.

Эндокринная область включает в себя панкреатические островки, на которых лежит ответственность за синтезирование гормонов и контроль углеводно-липидного метаболизма в организме.

Взрослый человек в норме обладает головкой поджелудочной железы величиной от 5 см и более, в толщину данный участок в пределах 1,5-3 см. Ширина тела железы приблизительно 1,7-2,5 см. Хвостовая часть в длину бывает и до 3,5 см, а по ширине до полутора сантиметров.

Вся поджелудочная железа покрывается тоненькой капсулой из соединительной ткани.

По своей массе панкреатическая железа взрослого человека входит в диапазон значений 70-80 г.

Гормоны поджелудочной железы и их функции

Орган производит внешнюю и внутрисекреторную работу

Два главных гормона органа – инсулин и глюкагон. Они отвечают за снижение и подъем уровня сахара.

Производством инсулина занимаются β-клетки островков Лангерганса, которые сконцентрированы преимущественно в хвосте железы. Инсулин ответственен за попадание глюкозы в клетки, стимулируя ее усвоение и снижение значение уровня сахара в крови.

Гормон глюкагон, напротив, поднимает количество глюкозы, купируя гипогликемию. Гормон синтезируется α-клетками, составляющими островков Лангерганса.

Интересный факт: альфа-клетки также ответственны за синтез липокаина – вещества, предупреждающее появление жировых отложений в печени.

Помимо альфа— и бета-клеток, островки Лангерганса приблизительно на 1% сформированы из дельта-клеток и на 6% из клеток ПП. Дельта-клеток производят грелин – гормон аппетита. ПП-клетки синтезируют панкреатический полипептид, стабилизирующий секреторную функцию железы.

Поджелудочной железой производятся гормоны. Все они необходимы для поддержания жизни человека. Далее о гормонах железы подробнее.

Инсулин

Инсулин в организме человека производится особыми клетками (бета-клетками) панкреатической железы. Эти клеточки в большом объёме располагаются в хвостовой части органа и именуются островками Лангерганса.

Инсулин контролирует уровня глюкозы в крови

Инсулин главным образом отвечает за контроль уровня глюкозы в крови. Этот процесс выполняется так:

- при помощи гормона стабилизируется проницаемость мембраны клеток, и глюкоза без труда проникает сквозь неё;

- инсулин играет роль в выполнении перехода глюкозы в хранилище гликогена в мышечной ткани и печени;

- гормон помогает в расщеплении сахара;

- подавляет деятельность ферментов, расщепляющих гликоген, жир.

Уменьшение производства инсулина собственными силами организма приводит к образованию у человека сахарного диабет I типа. При данном процессе без возможности восстановления разрушаются бета-клетки, в которых при здорово обмене углеводом инсулин. Пациенты с этим типом диабета необходимо регулярное введение синтезированного на производстве инсулина.

Если же гормон производится в оптимальном объеме, а у рецепторов клеток теряется чувствительность к нему – это сигнализирует об образовании сахарного диабета второго типа. Терапия инсулином при данной болезни на начальных этапах не применяется. При повышении тяжести болезни врач-эндокринолог прописывает инсулинотерапию для уменьшения уровня нагрузки на орган.

Глюкагон

Глюкагон – расщепляет гликоген в печени

Пептид образуется А-клетками островков органа и клетками верхней части пищеварительного тракта. Выработка глюкагона купируется вследствие увеличения внутри клетки уровня свободного кальция, что может наблюдаться, например, при воздействии глюкозы.

Глюкагон – это главный антагонист инсулина, что особенно ярко обозначается при недостатке последнего.

Глюкагон оказывает влияние на печень, где способствует расщеплению гликогена, вызывая ускоренный рост концентрацию сахара в кровотоке. Под воздействие гормона стимулируется распад белков, жиров, а производство белков, липидов купируется.

Соматостатин

Произведенный в D-клетках островков полипептид характеризуется тем, что снижает синтез инсулина, глюкагона, гормона роста.

Вазоинтенсивный пептид

Гормон производится небольшим количеством D1-клеток. Вазоактивный интестинальный полипептид (ВИП) построен с использование более двадцати аминокислот. В норме в организме есть в тонкой кишке и органах периферической и центральной нервной системы.

Функции ВИПа:

- увеличивает активность кровотока в кишечнике, активирует моторику;

- снижает скорость выделения париетальными клетками хлористоводородной кислоты;

- запускает производство пепсиногена – фермент, являющийся компонентом желудочного сока и расщепляющий белки.

Вследствие роста количества D1-клеток, синтезирующих интестинальный полипептид, в органе образуется опухоль гормонального характера. Такое новообразование в 50% случаев является онкологическим.

Панкреатический полипептид

Горном стабилизируя деятельность организма, будет купировать активность поджелудочной железы и активировать синтез желудочного сока. Если строение органа имеет дефект, полипептид не будет вырабатываться в должном объеме.

Амилин

Описывая функции и воздействие амилина на органы и системы, важно обратить на следующее:

- гормон предотвращает попадание избытка глюкозы в кровь;

- снижает аппетит, способствуя чувство сытости, уменьшает размер употребляемой порции пищи;

- поддерживает секрецию оптимального соотношения пищеварительных ферментов, работающих на снижение скорости роста уровня глюкозы в кровотоке.

Помимо этого, амилин замедляет выработку глюкагона печенью в ходе принятия пищи.

Липокаин, калликреин, ваготонин

Липокаин запускает обмен веществ фосфолипидов и соединение жирных кислот с кислородом в печени. Вещество повышает активность липотропных соединений, дабы предотвратить жировую дистрофию печени.

Калликреин хоть и производится в железе, в органе не активируется. При переходе вещества в двенадцатиперстную кишку активируется и воздействует: снижает кровяное давление и уровень сахара в крови.

Ваготонин способствует образованию клеток крови, понижению количества глюкозы в крови, так как замедляет разложение гликогена в печени и мышечной ткани.

Центропнеин и гастрин

Гастрин синтезируется клетками железы и слизистой оболочкой желудка. Является гормоноподобный веществом, увеличивающим кислотность пищеварительного сока, запускает синтез пепсина, стабилизирует ход пищеварения.

Центропнеин — вещество белковой природы, активирующее дыхательный центр и увеличивающее диаметр бронхов. Центропнеин способствует взаимодействию железосодержащего белка и кислородом.

Гастрин

Гастрин способствует образованию соляной кислоты, повышает объем синтеза пепсина клетками желудка. Это хорошо отражается на протекании деятельности желудочно-кишечного тракта.

Гастрин может снижать скорость опорожнения. С помощью этого обеспечивается должно по времени воздействие соляной кислоты и пепсина на пищевую массу.

Гастринимеет возможность регулировать углеводный обмен, активировать рост производства секретина и ряда других гормонов.

Препараты гормонов

Препараты гормонов поджелудочной железы традиционно описываются с целью рассмотрения схемы лечения сахарного диабета.

Проблема патологии – нарушение в способности глюкозы попадать в клетки организма. В итоге в кровотоке наблюдается переизбыток сахара, а в клетках возникает крайне острый дефицит этого вещества.

Возникает серьезнейший сбой в энергетическом снабжении клеток и метаболических процессах. Лечение лекарственными средствами имеет главную цель — купировать описанную проблему.

Классификация противодиабетических средств

Препараты инсулина назначает врач индивидуально каждому пациенту

Лекарственные средства инсулина:

- моносуинсулин;

- суспензия Инсулина-семилонг;

- суспензия Инсулина-лонг;

- суспензия Инсулина-ультралонг.

Дозировка перечисленных препаратов измеряется в ЕД. Расчет дозы основан на концентрации глюкозы в кровотоке, с учетом того, что 1 ЕД препарата стимулирует удалению 4 г глюкозы из крови.

Производные супьфонил мочевины:

- толбутамид (Бутамид);

- хлорпропамид;

- глибенкламид (Манинил);

- гликлазид (Диабетон);

- глипизид.

Принцип воздействия:

- ингибируют АТФ-зависимые калиевые каналы в бета-клетках панкреатической железы;

- деполяризация мембран этих клеток;

- запуск зависимых от потенциала ионных каналов;

- проникновение кальция в клетку;

- кальций повышает выделение инсулина в кровоток.

Производные бигуанида:

- Метформин (сиофор)

Таблетки Диабетон

Принцип воздействия: повышает захват сахара клетками мышечной ткани скелета и повышают ее анаэробный гликолиз.

Препарата снижающие резистентность клеток к гормону: пиоглитазон.

Механизм воздействия: на уровне ДНК повышает производство белков, способствующие увеличению восприятия тканями гормона.

- Акарбоза

Механизм воздействия: снижает количество всасываемой кишечником глюкозы, попадающей в организм с продуктами питания.

До недавнего времени терапия пациентов с диабетом использовали средства, полученные из гормонов животных или же из измененного инсулина животных, в котором производилась смена одной аминокислота.

Прогресс в развитии фармацевтической промышленности привел к возможности разрабатывать медикаменты с высоким уровнем качества, используя инструменты генной инженерии. Полученные таким методом инсулины гипоаллергенные, для эффективного подавления признаков диабета применяется меньшая доза препарата.

Как правильно принимать препараты

Выделяют ряд правил, которые важно соблюдать в момент приема препаратов:

- Лекарственное средство прописывает врач, указывает индивидуальную дозировку и длительность терапии.

- На период лечения рекомендуется соблюдать диету: исключить спиртные напитки, жирные продукты, жареные блюда, сладкие кондитерские товары.

- Baжнo проверить, что выписанное лекарство имеет ту же дозировку, что и обозначена в рецепте. Запрещено делить пилюли, a также собственноручно повышать дозировку.

- При возникновении побочных эффектов или отсутствии результата необходимо поставить в известность врача.

Противопоказания и побочные действия

В медицине используются человеческие инсулины, разработанные методами генной инженерии, и высокоочищенные свиные. Ввиду этого побочное влияние инсулинотерапии наблюдается относительно нечасто.

Вероятны аллергические реакции, патологии жировой ткани на месте ввода средства.

При поступлении в организм излишне высоких доз инсулина или при ограниченном введении алиментарных углеводов может наблюдаться повышенная гипогликемия. Ее тяжелым вариантом является гипогликемическая кома с потерей сознания, конвульсиями, недостаточностью в работе сердца и сосудов, сосудистой недостаточности.

Симптомы гипогликемии

Во время этого состояния больному необходимо ввести внутривенно 40% раствор глюкозы в размере 20—40 (не больше 100) мл.

Так как препараты гормона используются до конца жизни, важно помнить, что их гипогликемический потенциал может деформироваться различными медикаментами.

Повышают гипогликемическое воздействие гормона: альфа-адреноблокаторы, Р-адреноблокаторы, антибиотики группы тетрациклины, салицилаты, парасимпатолитическое лекарственное вещество, препараты, имитирующие тестостерон и дигидротестостерон, противомикробные средства сульфаниламиды.

Ослабляют: p-адреномиметики, вещества, повышающие выделение норадреналина, стероидные гормоны, мочегонные средства.

Подробнее о симптомах сахарного диабета можно узнать из видео.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Расскажите друзьям! Расскажите об этой статье своим друзьям в любимой социальной сети с помощью социальных кнопок. Спасибо!

Поделиться

Поделиться

Твит

Телеграм

Класс

Вотсап

Источник

Поджелудочная железа выделяет два гормона:

инсулин и глюкагон, оказывающих разнонаправленное действие на уровень глюкозы в

крови. Инсулин понижает содержание глюкозы в крови, обеспечивая ее

транспорт через клеточные мембраны и утилизацию в тканях, стимулирует

образование глюкозо-6-фосфата, активирует процессы энергообразования,

стимулирует синтез белков и жирных кислот. Недостаточной продукцией инсулина

обусловлен сахарный диабет – тяжелое заболевание, проявляющееся повышением

уровня сахара в крови и появлением его в моче, нарушением окислительных

процессов (с накоплением кетоновых тел), нарушением липидного обмена и развитием

сосудистой патологии (диабетические ангиопатии). Углеводный голод клеток

(инсулинзависимых тканей), нарушение электролитного баланса и кетоацидоз

вызывает развитие тяжелого проявления сахарного диабета – диабетической комы.

Инсулин – белок, состоящий из двух полипептидных цепей, соединенных

дисульфидными мостиками. В настоящее время осуществлен синтез инсулина человека

и животных, усовершенствован биотехнологический способ его получения

(генно-инженерный инсулин). Инсулин используют при инсулинзависимом сахарном диабете со склонностью к кетоацидозу. Введение инсулина больным сахарным диабетом приводит к падению уровня сахара в крови и накоплению в тканях

гликогена. Уменьшается глюкозурия и обусловленные ею полиурия и полидипсия.

Нормализуется белковый и липидный обмен, что обусловливает снижение содержания

азотистых оснований в моче. В крови и моче перестают определяться кетоновые

тела.

В медицинской практике применяют препараты инсулина с различной

продолжительностью действия (короткого, среднего, длительного). Дозу

рассчитывают индивидуально, учитывая тяжесть процесса. С целью уменьшения

количества инъекций, после достижения компенсации, больных переводят на инсулин

пролонгированного действия: суспензия цинк-инсулина

кристаллического, суспензия инсулина-ультралонг, протамин-цинк – инсулин.

Часто для лечения используют комбинации различных (по длительности действия)

видов инсулина. Препараты инсулина не лишены недостатков. Инсулин инактивируется

в печени инсулиназой, что обусловливает недостаточную продолжительность его

действия (4-6 ч). Инъекции инсулина весьма болезненны, на месте введения

возможно возникновение инфильтратов. Инсулин и его пролонгированные формы могут

вызывать аллергические реакции. При передозировке инсулина возможно развитие

гипогликемической комы. При легкой степени гипогликемии ее можно компенсировать

приемом сахара или пищи, богатой углеводами; при коме необходимо парентерально

вводить глюкозу.

Кроме инсулина, в качестве сахаропонижающих средств используют синтетические

гипогликемические средства. К ним относят производные

сульфонилмочевины:

толбутамид (бутамид),

хлорпропамид, бигуаниды:

буформин (глибутид,

метформин (глюкофаг, глиформин). Производные

сульфонилмочевины назначают при средней тяжести диабета в дополнение к

диетотерапии.

Бигуаниды целесообразно использовать при

инсулиннезависимом сахарном диабете средней тяжести. Они сочетаются также с

инсулином и сульфонамидами. Предполагаемый механизм действия пероральных противодиабетических средств связан с повышением секреции инсулина и

чувствительности к нему клеток-мишеней. Механизм действия производных бигуанидов

обусловлен стимуляцией поглощения глюкозы мышцами и угнетением процессов

всасывания глюкозы.

Источник

Ãëàâà 13. Ïðåïàðàòû ãîðìîíîâ ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçû. Ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâà äëÿ ëå÷åíèÿ ñàõàðíîãî äèàáåòà

Ñàõàðíûé äèàáåò (ÑÄ) ýòî ãðóïïà çàáîëåâàíèé, ðàçâèâàþùèõñÿ âñëåäñòâèå íåäîñòàòî÷íîñòè ãîðìîíà èíñóëèíà, ïðîÿâëÿþùèåñÿ óâåëè÷åíèåì êîëè÷åñòâà ñàõàðà (ãëþêîçû) â êðîâè, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ïîâðåæäàþòñÿ ìåëêèå êðîâåíîñíûå ñîñóäû, îñîáåííî ãëàç, ñòîï íîã, ïî÷åê, ñåðäöå, íåðâû, ÷òî â ñâîþ î÷åðåäü ìîæåò ñòàòü ïðè÷èíîé ñëåïîòû, íàðóøåíèÿ ôóíêöèè ïî÷åê, èíôàðêòà ìèîêàðäà è àìïóòàöèè íèæíèõ êîíå÷íîñòåé.

Èíñóëèí ãîðìîí, âûäåëÿåìûé ?-êëåòêàìè ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçû, áèîëîãè÷åñêàÿ ðîëü êîòîðîãî çàêëþ÷àåòñÿ â ñíèæåíèè óðîâíÿ ñàõàðà â êðîâè. Ñ ïîìîùüþ èíñóëèíà êëåòêè îðãàíèçìà, ïðåèìóùåñòâåííî ïå÷åíè è ìûøö, ðàñïîçíàþò ãëþêîçó, ïîòðåáëÿþò åå è âûðàáàòûâàþò ýíåðãèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ íîðìàëüíîé ðàáîòû îðãàíèçìà.

Ýôôåêòû èíóëèíà è åãî òåðàïåâòè÷åñêîå äåéñòâèå

Èíñóëèí óâåëè÷èâàåò ïðîíèöàåìîñòü ïëàçìàòè÷åñêèõ ìåìáðàí äëÿ ãëþêîçû, àêòèâèðóåò êëþ÷åâûå ôåðìåíòû ãëèêîëèçà (ïðîöåññ îêèñëåíèÿ ãëþêîçû, ïðè êîòîðîì èç îäíîé ìîëåêóëû ãëþêîçû îáðàçóþòñÿ äâå ìîëåêóëû ïèðîâèíîãðàäíîé êèñëîòû è 2 ìîëåêóëû ýíåðãèè, ÀÒÔ), ñòèìóëèðóåò îáðàçîâàíèå â ïå÷åíè è ìûøöàõ èç ãëþêîçû ãëèêîãåíà (ïîëèñàõàðèä, îáðàçîâàííûé îñòàòêàìè ãëþêîçû, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ îñíîâíîé ôîðìîé õðàíåíèÿ ãëþêîçû â êëåòêàõ), óñèëèâàåò ñèíòåç æèðîâ è áåëêîâ, ïîäàâëÿåò àêòèâíîñòü ôåðìåíòîâ, ðàñùåïëÿþùèõ ãëèêîãåí è æèðû.

Ìåõàíèçì äåéñòâèÿ èíñóëèíà

Ìîëåêóëà èíñóëèíà ñòèìóëèðóåò ñïåöèôè÷åñêèå ðåöåïòîðû, êîòîðûå èìåþòñÿ íà ìåìáðàíå ïî÷òè âñåõ êëåòîê îðãàíèçìà (ïå÷åíè, ìûøö, æèðîâîé òêàíè, êðîâè, ãîëîâíîãî ìîçãà, ïîëîâûõ æåëåç), ÷òî çàïóñêàåò êàñêàä áèîõèìè÷åñêèõ ðåàêöèé, â ðåçóëüòàòå êîòîðûõ ïðîèñõîäèò àêòèâàöèÿ âíóòðèêëåòî÷íûõ áåëêîâ è ðàçâèòèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ýôôåêòîâ. Èíñóëèí ñïîñîáåí òàêæå ðåãóëèðîâàòü òðàíñêðèïöèþ ñîîòâåòñòâóþùèõ ãåíîâ, îäíàêî, ìåõàíèçì, ïî êîòîðîìó ïðîòåêàþò äàííûå ðåàêöèè, äî êîíöà íå èçó÷åí.

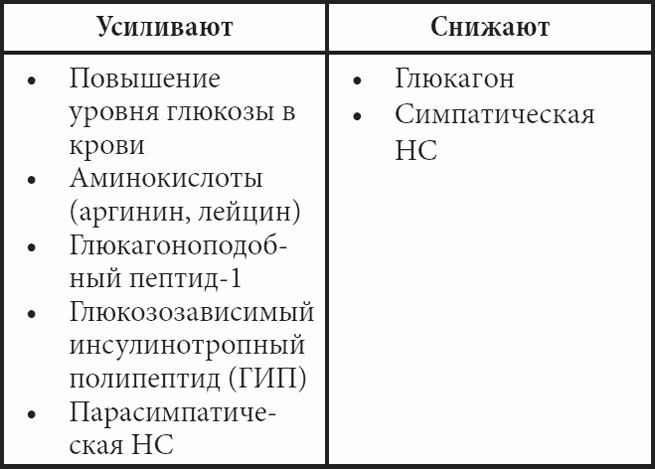

Ðåãóëÿöèÿ âûäåëåíèÿ èíñóëèíà

Âûäåëåíèå èíñóëèíà ðåãóëèðóåòñÿ ìíîãèìè ôàêòîðàìè, íàïðèìåð, äðóãèìè ãîðìîíàìè, àìèíîêèñëîòàìè, ïðèåìîì ïèùè è àâòîíîìíîé íåðâíîé ñèñòåìîé (òàáë. 1).

Òàáëèöà 1. Ðåãóëÿöèÿ âûäåëåíèÿ èíñóëèíà

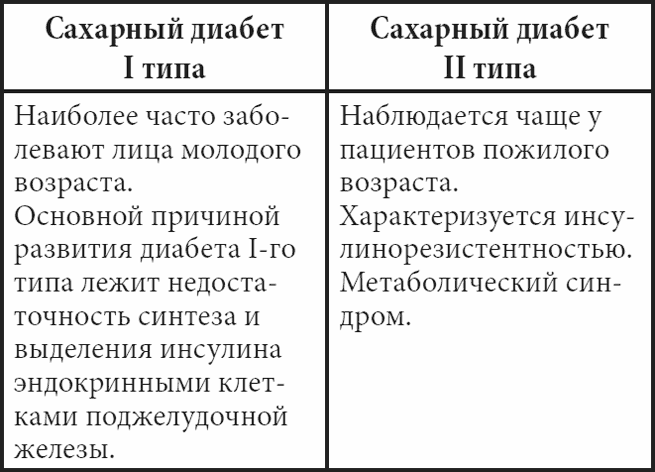

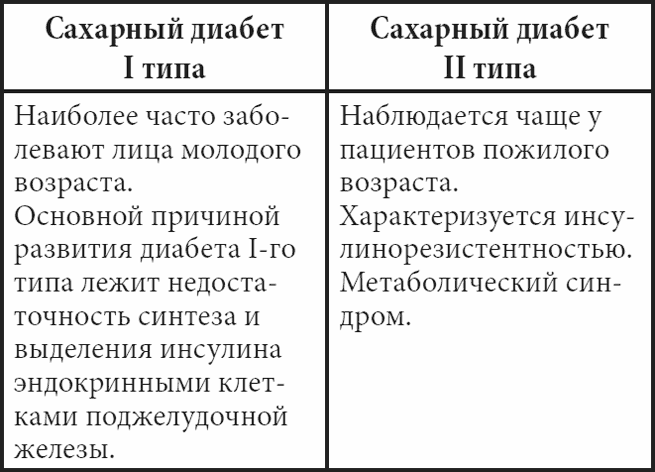

Âûäåëÿþò äâà îñíîâíûõ òèïà ñàõàðíîãî äèàáåòà, êîòîðûå îòëè÷àþòñÿ ïðè÷èíîé è ëå÷åíèåì: ñàõàðíûé äèàáåò I òèïà è ñàõàðíûé äèàáåò II òèïà (òàáë. 2).

Òàáëèöà 2. Îòëè÷èòåëüíûå îñîáåííîñòè ñàõàðíîãî äèàáåòà I è II òèïà

Ñàõàðíûé äèàáåò I òèïà

Ïðè ñàõàðíîì äèàáåòå I òèïà, ÷àñòîòà ðàçâèòèÿ êîòîðîãî ñîñòàâëÿåò 5-10 % âñåõ ñëó÷àåâ ñàõàðíîãî äèàáåòà, ïîäæåëóäî÷íàÿ æåëåçà íå âûäåëÿåò èíñóëèí èç-çà ðàçðóøåíèÿ ?-êëåòîê ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçû, âñëåäñòâèå ÷åãî äðóãèå êëåòêè îðãàíèçìà íå ìîãóò ðàñïîçíàòü è ïîòðåáèòü ãëþêîçó, ïîýòîìó óðîâåíü ñàõàðà â êðîâè îñòàåòñÿ ñòàáèëüíî âûñîêèì. Ïðè÷èíîé ðàçðóøåíèÿ ?-êëåòîê, êàê ïðàâèëî, ÿâëÿþòñÿ àóòîèììóííûå ïðîöåññû â îðãàíèçìå, õàðàêòåðèçóþùèåñÿ âûðàáîòêîé îðãàíèçìîì àíòèòåë ê ñîáñòâåííûì êëåòêàì. Äðóãèìè ïðè÷èíàìè âîçíèêíîâåíèÿ ÑÄ I òèïà ÿâëÿþòñÿ: âèðóñíûå èíôåêöèè (âðîæäåííàÿ êðàñíóõà, ýíòåðîâèðóñ, ðîòàâèðóñ, öèòîìåãàëîâèðóñ è äð.), äåôèöèò âèòàìèíà D, âîçäåéñòâèå çàãðÿçíÿþùèõ ôàêòîðîâ âíåøíåé ñðåäû íà ïëîä âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè è äð.

Ëå÷åíèå ñàõàðíîãî äèàáåòà I òèïà

Äëÿ ëå÷åíèÿ ýòîãî òèïà çàáîëåâàíèÿ èñïîëüçóþòñÿ ïðåïàðàòû ñèíòåòè÷åñêîãî èíñóëèíà, êîòîðûå ââîäÿòñÿ ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëüíûõ óñòðîéñòâ øïðèö-ðó÷åê, èíñóëèíîâûõ ïîìï (íàñîñîâ) èëè èíñóëèíîâûõ øïðèöîâ ïîä êîæó.

Êëàññèôèêàöèÿ ïðåïàðàòîâ ñèíòåòè÷åñêîãî èíñóëèíà

çàâèñèìîñòè îò äëèòåëüíîñòè äåéñòâèÿ äàííûå ïðåïàðàòû ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà:

1. Èíñóëèíû óëüòðàêîðîòêîãî äåéñòâèÿ (èíñóëèí ëèçïðî, èíñóëèí àñïàðò, èíñóëèí ãëóëèçèí).

2. Èíñóëèíû êîðîòêîãî äåéñòâèÿ (èíñóëèí ðàñòâîðèìûé [÷åëîâå÷åñêèé ãåííî-èíæåíåðíûé]; èíñóëèí ðàñòâîðèìûé [÷åëîâå÷åñêèé ïîëóñèíòåòè÷åñêèé]).

3. Èíñóëèíû ñðåäíåé äëèòåëüíîñòè äåéñòâèÿ (èíñóëèí èçîôàí).

4. Èíñóëèíû äëèòåëüíîãî äåéñòâèÿ (èíñóëèí ãëàðãèí, èíñóëèí äåòåìèð).

5. Ïðåïàðàòû èíñóëèíà êîìáèíèðîâàííîãî äåéñòâèÿ (áèôàçíûå ïðåïàðàòû).

Ïðåïàðàòû äëèòåëüíîãî äåéñòâèÿ íåîáõîäèìû äëÿ ïîääåðæàíèÿ ñòàáèëüíî íåâûñîêîãî èëè íîðìàëüíîãî óðîâíÿ ñàõàðà â êðîâè, à ïðåïàðàòû êîðîòêîãî äåéñòâèÿ ïîìîãàþò ñïðàâèòüñÿ ñ ïîâûøåíèåì ãëþêîçû, âûçâàííîãî ïðèåìîì ïèùè.

Ïðîòèâîïîêàçàíèÿ ê ïðèìåíåíèþ ïðåïàðàòîâ ñèíòåòè÷åñêîãî èíñóëèíà

Íåëüçÿ ðàçâîäèòü èëè ñìåøèâàòü ïðåïàðàòû ñèíòåòè÷åñêèõ èíñóëèíîâ ñ äðóãèìè ËÑ â îäíîì øïðèöå, à òàêæå èñïîëüçîâàòü èõ ó ïàöèåíòîâ ñ àëëåðãèåé íà íèõ.

Íåæåëàòåëüíûå ðåàêöèè

Ïðè ïåðåäîçèðîâêå èíñóëèíà èëè åãî îäíîâðåìåííîãî ïðèìåíåíèÿ ñ ïðåïàðàòàìè, ñíèæàþùèìè óðîâåíü ñàõàðà â êðîâè èç äðóãèõ ôàðìàêîëîãè÷åñêèõ ãðóïï, çíà÷èòåëüíî ïîâûøàåòñÿ ðèñê ðåçêîãî ïàäåíèÿ óðîâíÿ ñàõàðà â êðîâè (ãèïîãëèêåìèÿ), êîòîðîå ìîæåò ñîïðîâîæäàòüñÿ ïîòåðåé ñîçíàíèÿ (êîìà), áëåäíîñòüþ è âëàæíîñòüþ êîæíûõ ïîêðîâîâ, ñåðäöåáèåíèåì (òàõèêàðäèåé) è äðóãèìè ñèìïòîìàìè. Õàðàêòåðíî, ÷òî ïëîòíîñòü ãëàçíûõ ÿáëîê íå èçìåíåíà.

ñëó÷àå ðàçâèòèÿ ãèïîãëèêåìè÷åñêîé êîìû â ïåðâóþ î÷åðåäü íåîáõîäèìî ñðî÷íî îáðàòèòüñÿ çà ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ ê âðà÷ó. Ïðè íàëè÷èè ëèö, îáëàäàþùèõ íåîáõîäèìûìè çíàíèÿìè è íàâûêàìè, íåîáõîäèìî íà÷àòü êóïèðîâàíèå ãèïîãëèêåìè÷åñêîé êîìû âíóòðèâåííûì ââåäåíèåì 40 % ðàñòâîðà ãëþêîçû äî âûõîäà ïàöèåíòà èç êîìû.  òÿæ¸ëûõ ñëó÷àÿõ âîçìîæíî èñïîëüçîâàòü ïðåïàðàòû àäðåíàëèíà, ãëþêîêîðòèêîèäîâ èëè ãëþêàãîíà.

Ïðè îòñóòñòâèè àäåêâàòíîé òåðàïèè ñàõàðíîãî äèàáåòà I òèïà, íåïðàâèëüíîì èñïîëüçîâàíèè ïðåïàðàòîâ èíñóëèíà èëè èçáûòî÷íîãî ïîñòóïëåíèÿ ãëþêîçû ñ ïèùåé ó ïàöèåíòîâ ìîæåò ðàçâèòüñÿ ãèïåðãëèêåìè÷åñêàÿ êîìà, êîòîðàÿ, êàê ïðàâèëî, ðàçâèâàåòñÿ ìåäëåííî è ñîïðîâîæäàåòñÿ ñóõîñòüþ âî ðòó, âûðàæåííîé æàæäîé, íåäîìîãàíèåì, ãîëîâíîé áîëüþ, òîøíîòîé è äðóãèìè ñèìïòîìàìè. Õàðàêòåðíûì ñèìïòîìîì ýòîãî òèïà êîìû ÿâëÿåòñÿ ìÿãêîñòü ãëàçíûõ ÿáëîê íà îùóïü.  ñëó÷àå ãèïåðãëèêåìè÷åñêîé êîìû íåîáõîäèìî íåçàìåäëèòåëüíî âûçâàòü âðà÷à, à ïðè íàëè÷èè ëþäåé, îáëàäàþùèõ íåîáõîäèìîé êâàëèôèêàöèåé, íà÷àòü ââåäåíèå èíñóëèíà êîðîòêîãî äåéñòâèÿ, èíôóçèîííîé è ñèìïòîìàòè÷åñêîé òåðàïèè.

Äðóãèìè âîçìîæíûìè îñëîæíåíèÿìè ëåêàðñòâåííîé òåðàïèè ïðåïàðàòàìè ñèíòåòè÷åñêîãî èíñóëèíà ÿâëÿþòñÿ: ïîêðàñíåíèå èëè ñûïü íà ìåñòå ââåäåíèÿ è àëëåðãè÷åñêèå ðåàêöèè.

Ñàõàðíûé äèàáåò II òèïà

Ïî äàííûì ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, ñàõàðíûé äèàáåò II òèïà ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûì è ñîñòàâëÿåò îêîëî 9095 % âñåõ ñëó÷àåâ ïîñòàíîâêè äèàãíîçà ñàõàðíûé äèàáåò. Ïðè äàííîì çàáîëåâàíèè ïîäæåëóäî÷íàÿ æåëåçà âûðàáàòûâàåò íåäîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî èíñóëèíà, êîòîðîå îñëîæíÿåòñÿ ñîïóòñòâóþùèì ñíèæåíèåì ÷óâñòâèòåëüíîñòè òêàíåé îðãàíèçìà ê äåéñòâèþ äàííîãî ãîðìîíà èíñóëèíîðåçèñòåíòíîñòüþ, âñëåäñòâèå êîòîðîé ?-êëåòêè ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçû íå ìîãóò îáåñïå÷èòü ïîâûøåííóþ ïîòðåáíîñòü îðãàíèçìà â èíñóëèíå, òðàíñïîðò ãëþêîçû íàðóøàåòñÿ è êîíöåíòðàöèÿ ñàõàðà â êðîâè ïîâûøàåòñÿ.

Ëå÷åíèå ñàõàðíîãî äèàáåòà II òèïà

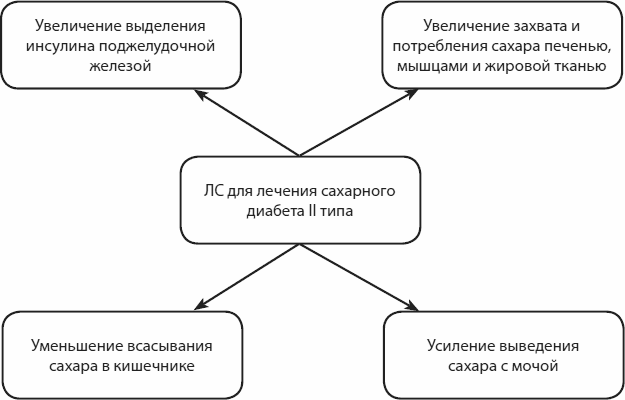

Äëÿ ëå÷åíèÿ ñàõàðíîãî äèàáåòà II òèïà ïðèìåíÿþòñÿ ñèíòåòè÷åñêèå ËÑ, ñíèæàþùèå óðîâåíü ñàõàðà â êðîâè (ñèíòåòè÷åñêèå ãèïîãëèêåìè÷åñêèå ñðåäñòâà), êîòîðûå ïî ìåõàíèçìó äåéñòâèÿ ìîæíî ðàçäåëèòü íà:

1. ËÑ, óñèëèâàþùèå âûäåëåíèå èíñóëèíà êëåòêàìè ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçû.

1.1. Ïðîèçâîäíûå ñóëüôîíèëìî÷åâèíû (ãëèáåíêëàìèä, ãëèìåïèðèä, ãëèïèçèä è äð.).

1.2. ËÑ, ìåõàíèçì äåéñòâèÿ êîòîðûõ îáóñëîâëåí èíêðåòèíîâûìè ýôôåêòàìè (áîëåå âûðàæåííîå âûäåëåíèå èíñóëèíà ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçîé â îòâåò íà ïîñòóïëåíèå ãëþêîçû ïðè ïðèåìå âíóòðü, â ñðàâíåíèè ñ åå âíóòðèâåííûì ââåäåíèåì, êîòîðîå âûçâàíî ñòèìóëèðóþùèì âëèÿíèåì ãîðìîíîâ-èíêðåòèíîâ, òàêèõ êàê ãëþêîçîçàâèñèìûé èíñóëèíîòðîïíûé ïåïòèä, ÃÈÏ èãëþêàãîíîïîäîáíûé ïåïòèä-1, ÃÏÏ-1).

1.2.1. Àãîíèñòû ÃÏÏ-1: ýêñåíàòèä, ëèðàãëóòèä.

1.2.2. Èíãèáèòîðû ÄÏÏ-4: ñèòàãëèïòèí, âèëäàãëèïòèí, ñàêñàãëèïòèí, ëèíàãëèïòèí.

1.3. Ñåêðåòàãîãè (ìåãëèòèíèäû): ðåïàãëèíèä, íàòåãëèíèä.

2. ËÑ, óñèëèâàþùèå çàõâàò è ïîòðåáåëåíèå ãëþêîçû êëåòêàìè ïå÷åíè è ìûøö.

2.1. Áèãóàíèäû: ìåòôîðìèí.

2.2. Òèàçîëèäèíäèîíû: ðîñèãëèòàçîí, ïèîãëèòàçîí.

3. Èíãèáèòîðû âñàñûâàíèÿ ãëþêîçû (èíãèáèòîðû àëüôà-ãëþêîçèäàç): àêàðáîçà, ìèãëèòîë.

4. ËÑ, óñèëèâàþùèå âûâåäåíèå ñàõàðà ñ ìî÷îé: èíãèáèòîðû íàòðèé-ãëþêîçíîãî êîòðàíñïîðòåðà 2 òèïà (SGLT2), ãëèôëîçèíû: ýìïàãëèôëîçèí, êàíàãëèôëîçèí, äàïàãëèôëîçèí.

Ðèñ. 3. Ìåõàíèçì äåéñòâèÿ ñèíòåòè÷åñêèõ ãèïîãëèêåìè÷åñêèõ ñðåäñòâ.

Ïðîèçâîäíûå ñóëüôîíèëìî÷åâèíû: ãëèáåíêëàìèä, ãëèìåïèðèä, ãëèïèçèä è äð.

Ìåõàíèçì äåéñòâèÿ ïðîèçâîäíûõ ñóëüôîíèëìî÷åâèíû ñâÿçàí ñî ñòèìóëÿöèåé ?-êëåòîê ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçû è óñèëåíèåì âûáðîñà èíñóëèíà. Ñîîòâåòñòâåííî, îñíîâíîé ïðåäïîñûëêîé äëÿ ïðîÿâëåíèÿ èõ ýôôåêòà ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå â ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçå ôóíêöèîíàëüíî àêòèâíûõ ?-êëåòîê. Äëèòåëüíîå ïðèìåíåíèå ïðåïàðàòîâ èç äàííîé ãðóïïû ìîæåò ïðèâåñòè ê ñíèæåíèþ èõ ýôôåêòèâíîñòè, ÷òî ïðåäïîëîæèòåëüíî ñâÿçàíî ñ óìåíüøåíèåì êîëè÷åñòâà ðåöåïòîðîâ. Ôàðìàêîëîãè÷åñêèå ýôôåêòû ñî ñòîðîíû äðóãèõ îðãàíîâ è ñèñòåì, òàêèå êàê óâåëè÷åíèå ÷óâñòâèòåëüíîñòè êëåòîê ê èíñóëèíó è ñíèæåíèå îáðàçîâàíèÿ ãëþêîçû â ïå÷åíè, íå èãðàþò çíà÷èòåëüíîé ðîëè â ñíèæåíèè óðîâíÿ ãëþêîçû.

Ïðîòèâîïîêàçàíèÿ

Ïðåïàðàòû ïðîòèâîïîêàçàíû ïàöèåíòàì, èìåþùèì ãèïåð÷óâñòâèòåëüíîñòü, êåòîàöèäîç, îáøèðíûå îæîãè, õèðóðãè÷åñêèå âìåøàòåëüñòâà è òðàâìû, ñîñòîÿíèÿ, ãèïî èëè ãèïåðòèðåîç, íàðóøåíèå ôóíêöèè ïå÷åíè è ïî÷åê, ëåéêîïåíèÿ, ñàõàðíûé äèàáåò òèïà 1, à òàêæå íàõîäÿùèìñÿ â ïðåêîìàòîçíîì èëè êîìàòîçíîì ñîñòîÿíèè.

Íåæåëàòåëüíûå ðåàêöèè

Ïðèåì ïðåïàðàòîâ ñóëüôîíèëìî÷åâèíû ìîæåò âûçûâàòü çíà÷èòåëüíîå ñíèæåíèå óðîâíÿ ãëþêîçû (ãèïîãëèêåìèþ) âïëîòü äî ãèïîãëèêåìè÷åñêîé êîìû, äåïðåññèþ, ñïóòàííîñòü ñîçíàíèÿ, áðàäèêàðäèþ.

Ñåêðåòàãîãè (ìåãëèòèíèäû): ðåïàãëèíèä, íàòåãëèíèä.

Ìåõàíèçì äåéñòâèÿ

Ñåêðåòàãîãè óñèëèâàþò âûäåëåíèå èíñóëèíà ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçîé, çà ñ÷åò áëîêàäû ÀÒÔ-çàâèñèìûõ êàëèåâûå êàíàëîâ â ìåìáðàíàõ ôóíêöèîíàëüíî àêòèâíûõ ?-êëåòîê ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçû.

Ïðîòèâîïîêàçàíèÿ

Ïðåïàðàòû ïðîòèâîïîêàçàíû ïðè ãèïåð÷óâñòâèòåëüíîñòè, ñàõàðíîì äèàáåòå I òèïà è äèàáåòè÷åñêîì êåòîàöèäîçå è äð.

Íåæåëàòåëüíûå ðåàêöèè

Ãèïîãëèêåìèÿ, ïîâûøåíèå óðîâíÿ ìî÷åâîé êèñëîòû è ðèñêà ðàçâèòèÿ ïîäàãðû, äèñïåïñè÷åñêèå ÿâëåíèÿ, âðåìåííîå íàðóøåíèå çðåíèÿ è äð.

Ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâà, ìåõàíèçì äåéñòâèÿ êîòîðûõ îáóñëîâëåí èíêðåòèíîâûìè ýôôåêòàìè

1. Àãîíèñòû ÃÏÏ-1: ýêñåíàòèä, ëèðàãëóòèä.

2. Èíãèáèòîðû ÄÏÏ-4: ñèòàãëèïòèí, âèëäàãëèïòèí, ñàêñàãëèïòèí, ëèíàãëèïòèí.

Ìåõàíèçì äåéñòâèÿ

Óñèëåíèå ñåêðåöèè èíñóëèíà ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçîé çà ñ÷åò äåéñòâèÿ, ñõîäíîãî ñ äåéñòâèåì èíêðèòèíîâ (ÃÈÏ, ÃÏÏ-1) ãîðìîíîâ, ÿâëÿþùèõñÿ ÷àñòüþ âíóòðåííåé ôèçèîëîãè÷åñêîé ñèñòåìû ðåãóëÿöèè óðîâíÿ ãëþêîçû, è ñåêðåòèðóþùèõñÿ â êèøå÷íèêå â òå÷åíèå ñóòîê. Ïðè íîðìàëüíîé èëè ïîâûøåííîé êîíöåíòðàöèè ãëþêîçû â êðîâè ãîðìîíû ñåìåéñòâà èíêðåòèíîâ ñïîñîáñòâóþò óâåëè÷åíèþ ñèíòåçà èíñóëèíà, à òàêæå åãî ñåêðåöèè ?-êëåòêàìè ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçû. Äèïåïòèäèëïåïòèäàçà-4 (ÄÏÏ-4) ôåðìåíò, ôóíêöèÿ êîòîðîãî çàêëþ÷àåòñÿ â áûñòðîé èíàêòèâàöèè ÃÏÏ-1 è ÃÈÏ. Èíãèáèðîâàíèå äàííîãî ôåðìåíòà ïðèâîäèò ê ïîâûøåíèþ êîíöåíòðàöèè ÃÏÏ-1 è ÃÈÏ. Îòëè÷èòåëüíîé îñîáåííîñòüþ äàííûõ ïðåïàðàòîâ ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî îíè, îòíîñèòåëüíî ðåäêî âûçûâàþò ãèïîãëèêåìèþ.

Ïðîòèâîïîêàçàíèÿ

Ãèïåð÷óâñòâèòåëüíîñòü, ñàõàðíûé äèàáåò I òèïà, äèàáåòè÷åñêèé êåòîàöèäîç, ïàíêðåàòèò â àíàìíåçå, ïî÷å÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü òÿæåëîé ñòåïåíè, òÿæåëûå íàðóøåíèÿ ÆÊÒ è äð.

Íåæåëàòåëüíûå ðåàêöèè

Áîëè â æèâîòå, òîøíîòà, ðâîòà, ãèïîãëèêåìèÿ è äð.

Áèãóàíèäû (ìåòôîðìèí)

Ìåõàíèçì äåéñòâèÿ

Óãíåòàþò ãëþêîíåîãåíåç â ïå÷åíè è ïîâûøàþò çàõâàò ãëþêîçû ïåðèôåðè÷åñêèìè òêàíÿìè çà ñ÷åò ïîâûøåíèÿ èõ ÷óâñòâèòåëüíîñòè ê èíñóëèíó (ïðåèìóùåñòâåííî ïîïåðå÷íî-ïîëîñàòîé ìóñêóëàòóðû, à â ìåíüøåé ñòåïåíè æèðîâîé òêàíè). Ñíèæåíèå óðîâíÿ ñàõàðà â êðîâè ïðè ïðèåìå áèãóàíèäîâ âîçìîæíî òîëüêî â ïðèñóòñòâèè èíñóëèíà, òàê êàê ýòè ïðåïàðàòû ñàìè ïî ñåáå íå âëèÿþò íà ñåêðåöèþ äàííîãî ãîðìîíà.

Ïðîòèâîïîêàçàíèÿ

Ãèïåð÷óâñòâèòåëüíîñòü, òÿæåëûå çàáîëåâàíèÿ ïî÷åê èëè ðåíàëüíàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü, âûðàæåííûå íàðóøåíèÿ ôóíêöèè ïå÷åíè, äåãèäðàòàöèÿ, ñîñòîÿíèÿ, ñîïðîâîæäàþùèåñÿ ãèïîêñèåé è äð.

Íåæåëàòåëüíûå ðåàêöèè

Òîøíîòà, ðâîòà, áîëè â æèâîòå, íàðóøåíèå ôóíêöèè ïå÷åíè, ïðè äëèòåëüíîì ïðèìåíåíèè âîçìîæíû ñíèæåíèå êîíöåíòðàöèè âèòàìèíà B12, ôîëèåâîé êèñëîòû, ëàêòîàöèäîç (ïîâûøåíèå óðîâíÿ ìîëî÷íîé êèñëîòû â êðîâè) è äð.

Âàæíûå ëåêàðñòâåííûå âçàèìîäåéñòâèÿ

Áèãóàíèäû îáëàäàþò ñèíåðãèçìîì ñ ËÑ, óñèëèâàþùèìè âûäåëåíèå èíñóëèíà êëåòêàìè ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçû (ïðîèçâîäíûå ñóëüôîíèëìî÷åâèíû, ñåêðåòàãîãè (ìåãëèòèíèäû), àãîíèñòû ÃÏÏ-1, èíãèáèòîðû ÄÏÏ-4), ÷òî ìîæåò áûòü ýôôåêòèâíî èñïîëüçîâàíî ïðè òÿæåëûõ ôîðìàõ ñàõàðíîãî äèàáåòà, îäíàêî ïîâûøàåò ðèñê ðàçâèòèÿ òÿæåëîé ãèïîãëèêåìèè è êîìû.

Òèàçîëèäèíäèîíû (ðîñèãëèòàçîí, ïèîãëèòàçîí)

Ìåõàíèçì äåéñòâèÿ

Òèàçîëèäèíäèîíû ðåãóëèðóþò ðàáîòó ãåíîâ, âîâëå÷åííûõ â êîíòðîëü çà ïðîäóêöèåé, òðàíñïîðòîì è óòèëèçàöèåé ãëþêîçû, à òàêæå ó÷àñòâóþùèõ â ìåòàáîëèçìå æèðíûõ êèñëîò. Ïîâûøàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü òêàíåé-ìèøåíåé (ìûøöû, æèðîâàÿ òêàíü, ïå÷åíü) ê èíñóëèíó, ËÑ ýòîé ãðóïïû ñïîñîáñòâóþò ñíèæåíèþ óðîâíÿ ãëþêîçû, èíñóëèíà è ñâîáîäíûõ æèðíûõ êèñëîò â êðîâè.

Ïðîòèâîïîêàçàíèÿ

Ãèïåð÷óâñòâèòåëüíîñòü, ñåðäå÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü III è IV êëàññà ïî NYHA, ñàõàðíûé äèàáåò I òèïà, òÿæåëûå íàðóøåíèÿ ôóíêöèè ïå÷åíè è äð.

Íåæåëàòåëüíûå ðåàêöèè

Íàðóøåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû, íàïðèìåð, ñåðäå÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü; ïåðåëîìû êîñòåé, îòåêè, óâåëè÷åíèå ìàññû òåëà è äð.

Âàæíûå ëåêàðñòâåííûå âçàèìîäåéñòâèÿ

Òèàçîëèäèíäèîíû îáëàäàþò ñèíåðãèçìîì ñ ËÑ, óñèëèâàþùèìè âûäåëåíèå èíñóëèíà êëåòêàìè ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçû (ïðîèçâîäíûå ñóëüôîíèëìî÷åâèíû, ñåêðåòàãîãè (ìåãëèòèíèäû), àãîíèñòû ÃÏÏ-1, èíãèáèòîðû ÄÏÏ-4), ÷òî ìîæåò áûòü ýôôåêòèâíî èñïîëüçîâàíî ïðè òÿæåëûõ ôîðìàõ ñàõàðíîãî äèàáåòà, îäíàêî ïîâûøàåò ðèñê ðàçâèòèÿ òÿæåëîé ãèïîãëèêåìèè è êîìû.

Èíãèáèòîðû àëüôà-ãëþêîçèäàç (àêàðáîçà, ìèãëèòîë)

Ìåõàíèçì äåéñòâèÿ

Ïðåïàðàòû èç ãðóïïû èíãèáèòîðîâ àëüôà-ãëþêîçèäàç èíàêòèâèðóþò àëüôà-ãëþêîçèäàçû ôåðìåíòû, ðàñùåïëÿþùèå íåâñàñûâàþùèåñÿ â êèøå÷íèêå ïîëèñàõàðèäû (êðàõìàë, ãëèêîãåí è äð.) äî ìîíîñàõàðèäîâ (ãëþêîçû), êîòîðûå ñïîñîáíû äîñòèãàòü ñèñòåìíîãî êðîâîòîêà, ñïîñîáñòâóþò íåçíà÷èòåëüíîìó ñíèæåíèþ èõ êîíöåíòðàöèè â êðîâè.

Ïðîòèâîïîêàçàíèÿ

Ãèïåð÷óâñòâèòåëüíîñòü, äèàáåòè÷åñêèé êåòîàöèäîç, öèððîç ïå÷åíè; îñòðûå è õðîíè÷åñêèå âîñïàëèòåëüíûå çàáîëåâàíèÿ êèøå÷íèêà, îñëîæíåííûå íàðóøåíèÿìè ïèùåâàðåíèÿ è âñàñûâàíèÿ (íàïðèìåð, íåñïåöèôè÷åñêèé ÿçâåííûé êîëèò) è äð.

Íåæåëàòåëüíûå ðåàêöèè

Ìåòåîðèçì, äèàðåÿ, áîëè â æèâîòå, íåïðîõîäèìîñòü êèøå÷íèêà, íàðóøåíèå ôóíêöèè ïå÷åíè è äð.

Ãëèôëîçèíû (ýìïàãëèôëîçèí, êàíàãëèôëîçèí, äàïàãëèôëîçèí)

Ìåõàíèçì äåéñòâèÿ

Ãëèôëîçèíû ñíèæàþò óðîâåíü ñàõàðà â êðîâè çà ñ÷åò ñòèìóëÿöèè âûâåäåíèÿ ãëþêîçû ñ ìî÷îé ïóòåì èíàêòèâàöèè SGLT2-áåëêà, îòâåòñòâåííîãî çà åå îáðàòíîå âñàñûâàíèå (ðåàáñîðáöèþ) â ïî÷êàõ.

Ïðîòèâîïîêàçàíèÿ

Ãèïåð÷óâñòâèòåëüíîñòü, ñàõàðíûé äèàáåò I òèïà, äèàáåòè÷åñêèé êåòîàöèäîç, òÿæåëàÿ ïî÷å÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü, òÿæåëàÿ ïå÷åíî÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü è äð.

Íåæåëàòåëüíûå ðåàêöèè

Êåòîàöèäîç, èíôåêöèè ìî÷åïîëîâîé ñèñòåìû, ãèïîãëèêåìèÿ è äð.

Äåéñòâèÿ â ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ íåæåëàòåëüíûõ ðåàêöèé

ñëó÷àå ðàçâèòèÿ íåæåëàòåëüíûõ ðåàêöèé èëè èíûõ îñëîæíåíèé ó ïàöèåíòà, ïîëó÷àþùåãî ñèíòåòè÷åñêèå ãèïîãëèêåìè÷åñêèå ñðåäñòâà èç ëþáîé ãðóïïû, íåîáõîäèìî ïðåêðàòèòü ïðèåì ïðåïàðàòîâ è íåìåäëåííî îáðàòèòüñÿ çà ïîìîùüþ ê âðà÷ó.

Источник