Поджелудочная железа железистый эпителий

Материал взят с сайта www.hystology.ru

Поджелудочная железа представлена двумя разными в морфологическом и функциональном отношениях отделами: экзокринным и эндокринным. Экзокринный отдел секретирует ферменты, поступающие по выводным протокам в просвет двенадцатиперстной кишки и оказывающие воздействие на процесс расщепления белков, жиров и углеводов. Построен он из железистых концевых отделов и выводных протоков.

Эндокринный отдел вырабатывает гормоны, поступающие в кровь и регулирующие интенсивность углеводного, белкового

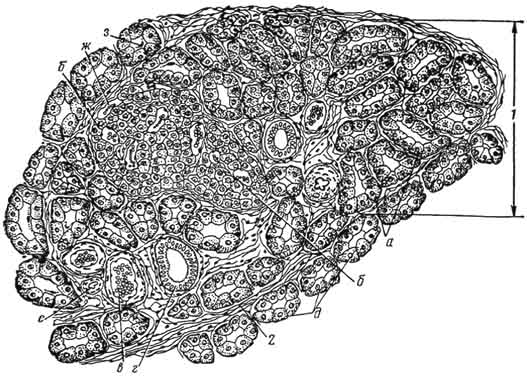

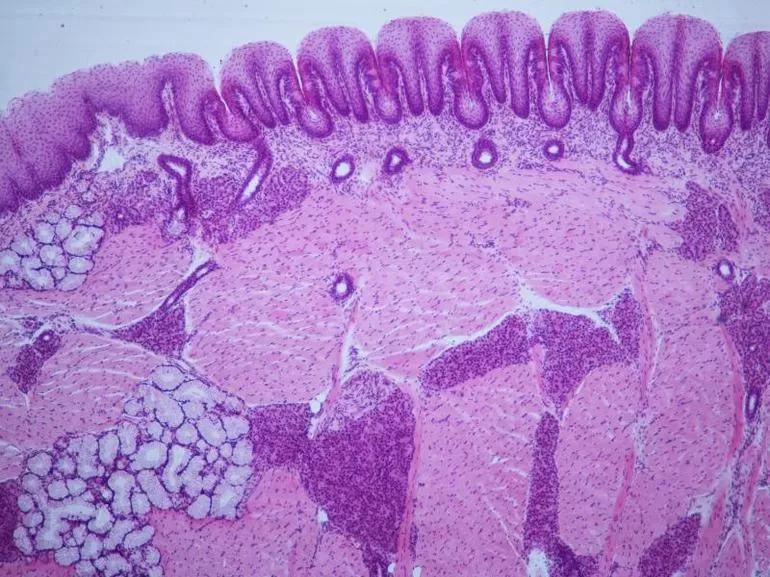

Рис. 273. Поджелудочная железа:

1 – долька; а – экзокринная часть; б – панкреатические островки (эндокринная часть железы); 2 – междольковая соединительная ткань; в – вена; а – междольковый выводной проток; д – концевые отделы; е – артерия; ж – венозные капилляры; з – центроацинозные клетки.

и жирового обмена в тканях. Этот отдел состоит из совокупности островков (панкреатических островков), образованных тяжами гормонопродуцирующих клеток, окруженных капиллярной сетью и вкрапленных в экзокринную часть железы.

Развивается поджелудочная железа из энтодермальных, дорсального и вентрального выпячиваний стенки туловищной кишки, врастающих в мезенхиму брыжейки. Из мезенхимы развиваются “соединительнотканная часть (строма) и кровеносные сосуды. Следует обратить внимание на то, что эпителиальные выросты образуются из однослойного эпителия туловищной кишки, что обусловливает однослойное строение эпителиальных структур дифференцированной железы.

Поджелудочная железа является сложной трубчато-альвеолярной. Снаружи она покрыта соединительнотканной капсулой. Отходящие от капсулы перегородки делят железу на дольки (рис. 273). В междольковой соединительной ткани проходят междольковые выводные протоки, кровеносные сосуды, нервные стволы, а также инкапсулированные чувствительные нервные окончания.

Экзокринная часть дольки построена из ацинусов (альвеол), “состоящих из секретобразующих клеток и вставочного отдела – начальная зона выводного протока, вдвинутого в концевой отдел. В конусообразной клетке ацинуса отчетливо различают по окраске

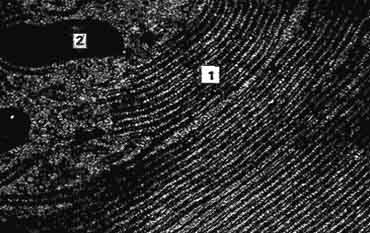

Рис. 274 Клетка ацинуса поджелудочной железы:

1 – гранулярная эндоплазматическая сеть базального полюса; 2 – гранулы секрета в зимогенном полюсе клетки. Электронная микрофотография (по Блуму и Фоусету).

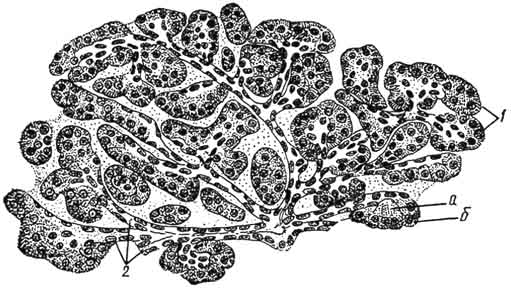

и строению базальный и апикальный полюсы. В первом из них локализованы плотно упакованные мембранные структуры гранулярной эндоплазматической сети (рис. 274), в связи с чем он окрашивается основными красителями, поэтому базофилен и именуется гомогенным. Второй полюс, направленный в просвет ацинуса, окрашивается кислыми красителями, он оксифилен, содержит гранулы секрета и называется зимогенным (рис. 275). В клетке хорошо развит комплекс Гольджи, много митохондрий.

Рис. 275. Долька поджелудочной железы:

1 – ацинус; а – зимогенный полюс; б – гомогенный полюс; 2 – внутридольковые (вставочные) выводные протоки.

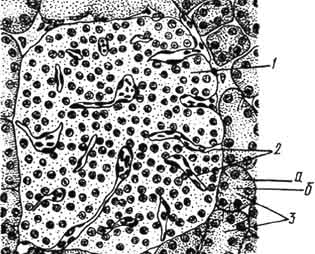

Рис. 276. Панкреатический островок поджелудочной железы:

1 – инсулярная клетка; 2 – кровеносные капилляры островка; 3 – концевые секреторные отделы; а – зимогенные гранулы; б – гомогенная зона.

Вставочный отдел ацинуса – это начало вставочного выводного протока, состоящего из плоских клеток и располагающегося в концевом отделе. На всем своем протяжении вставочный выводной проток покрыт однослойным эпителием. Его плоские клетки постоянно сменяются кубическими. Вставочные выводные протоки объединяются в междольковые, покрытые изнутри однослойным цилиндрическим эпителием. Междольковые выводные протоки, соединяясь, образуют главный выводной проток.

Совокупность панкреатических островков составляет эндокринную часть железы. Они имеют округлую или овальную форму и неравномерно локализуются в разных дольках. Островки построены из инсулярных клеток и обильно снабжены капиллярной сетью (рис. 276). Инсулярные клетки резко отличаются от ацинозных. Это небольшие, светлые с нежной цитоплазмой клетки, в которых хорошо развит комплекс Гольджи; содержатся мелкие митохондрии и секреторные гранулы. Гранулярная эндоплазматическая сеть представлена значительно хуже.

Среди инсулярных различают A-, B-, Д-, Д-1- и РР-клетки. Классификация их основана на морфофункциональной характеристике секреторных гранул. Самая многочисленная группа – В-клетки, занимающие, как правило, центральную часть островка. Они плохо окрашиваются, содержат зернистость, растворимую в спиртах и нерастворимую в воде. Клетки синтезируют инсулин, под влиянием которого гликоген задерживается в печеночных клетках, а следовательно, в крови уменьшается количество сахара.

А-клетки расположены чаще на периферии. Их секреторные гранулы обрабатывают кислыми красителями, растворимы в воде и фиксируются спиртом. Плотная часть гранулы отделена от мембраны светлой зоной. Эти клетки вырабатывают глюкагон – антагонист инсулина, повышающий содержание глюкозы в крови.

Д-клетки встречаются реже и находятся также на периферии островка. Средних размеров и умеренной плотности секреторные гранулы не имеют светлой зоны. Гормон этих клеток тормозит секрецию А-клеток, В-клеток и ацинозных клеток экзокринного отдела поджелудочной железы.

Д-1-клетки встречаются в островке в небольшом количестве, секреторные гранулы характеризуются аргирофилией, интенсивной плотностью, светлым ободком. Их гормон снижает кровяное давление и усиливает секрецию поджелудочной железы.

РР-клетки встречаются на периферии островков и в экзокринной части. Клетки содержат мелкую зернистость. Секретируемый ими гормон усиливает образование желудочного и поджелудочного сока.

Отзывов (0)

Добавить отзыв

Источник

Материал взят с сайта www.hystology.ru

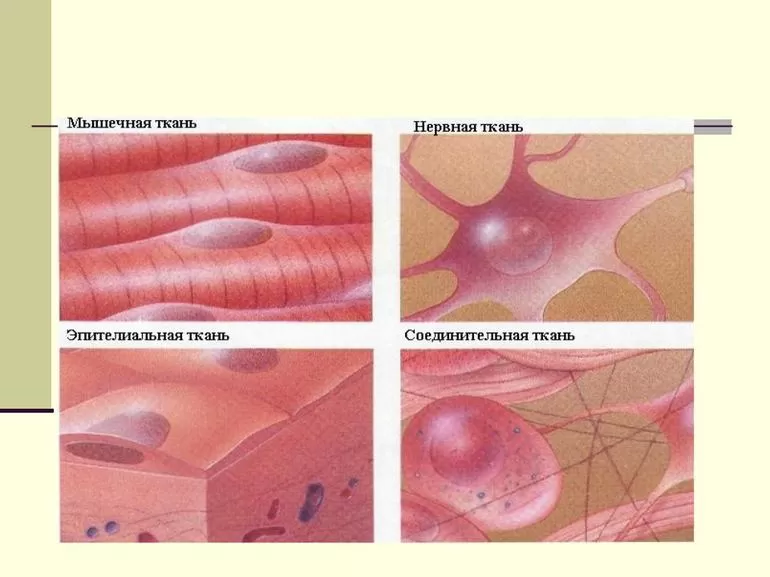

Способность клеток организма интенсивно синтезировать активные вещества (секрет, гормон), необходимые для осуществления функции других органов, характерна для эпителиальной ткани. Эпителии, вырабатывающие секреты, называются железистыми, а его клетки – секреторными клетками, или секреторными гландулоцитами. Из секреторных клеток построены железы, которые могут быть оформлены в виде самостоятельного органа или являться только его частью.

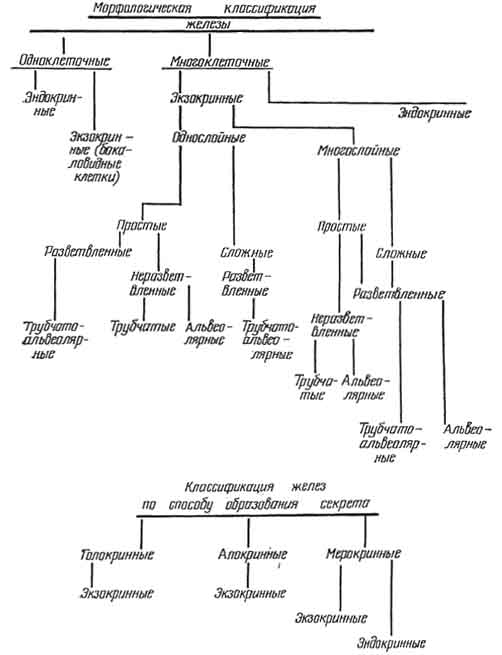

Различают эндокринные (endo – внутри, krio – отделяю) и экзокринные (ехо – снаружи) железы. Экзокринные железы состоят из двух частей: концевой (секретирующей) части и выводных протоков, по которым секрет поступает на поверхность организма или в полость внутреннего органа. Выводные протоки обычно не принимают участие в образовании секрета.

Эндокринные железы лишены выводных протоков. Их активные вещества (гормоны) поступают в кровь, в связи с чем функцию выводных протоков выполняют капилляры, с которыми железистые клетки очень тесно связаны. Подробно функциональная морфология желез внутренней секреции будет рассмотрена в главе 8.

Экзокринные железы разнообразны по строению и функции. Они могут быть одноклеточными и многоклеточными. Примером одноклеточных желез служат бокаловидные клетки, встречающиеся в простом столбчатом каемчатом и псевдомногослойном реснитчатом эпителиях. Несекретирующая бокаловидная клетка цилиндрической формы и сходна с несекреторными эпителиоцитами. Секрет (муцин) накапливается в апикальной зоне, а ядро и органеллы смещаются к базальной части клетки. Смещенное ядро приобретает форму полулуния, а клетка – бокала. Затем секрет изливается из клетки, а она вновь приобретает столбчатую форму.

Экзокринные многоклеточные железы могут быть однослойными и многослойными, что обусловлено генетически. Если железа развивается из многослойного эпителия (потовая, сальная, молочная, слюнные железы), то и железа многослойна; если из однослойного (железы дна желудка, матки, поджелудочная железа), то они однослойны.

Характер ветвления выводных протоков экзокринных желез различен, поэтому они подразделяются на простые и сложные. У простых желез неветвящийся выводной проток, у сложных – ветвящийся.

Рис. 92. Классификация желез.

Концевые отделы у простых желез разветвляются и не разветвляются, у сложных – разветвляются. В связи с этим у них и соответствующие названия: разветвленная железа и неразветвленная железа.

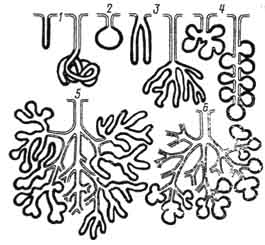

По форме концевых отделов экзокринные железы классифицируют на альвеолярные, трубчатые, трубчато-альвеолярные. У альвеолярной железы клетки концевых отделов формируют пузырьки или мешочки, у трубчатых – образуют вид трубочки. Форма концевой части трубчато-альвеолярной железы занимает промежуточное положение между мешочком и трубочкой (рис. 92, 93).

Рис. 93. Схематическое изображение простых и сложных экзокринных желез:

1 – простые трубчатые железы с неразветвленными концевыми отделами; 2 – простая альвеолярная железа с неразветвленным концевым отделом; 3 – простые трубчатые железы с разветвленными концевыми отделами; 4 – простые альвеолярные железы с разветвленными концевыми отделами; 5 – сложная альвеолярно-трубчатая железа с разветвленным концевым отделом; 6 – сложная альвеолярная железа с разветвленными концевыми отделами. Секреторные отделы изображены черными линиями, выводные протоки – светлыми.

Клетки концевого отдела именуются гландулоцитами. Процесс синтеза секрета начинается с момента поглощения гландулоцитами из крови и лимфы исходных компонентов секрета. При активном участии органелл, синтезирующих секрет белкового или углеводного характера, в гландулоцитах образуются секреторные гранулы. Они накапливаются в апикальной части клетки, а затем путем обратного пиноцитоза выделяются в полость концевого отдела. Завершающий этап секреторного цикла – восстановление клеточных структур, если в процессе секреции они разрушились.

Строение клеток концевой части экзокринных желез обусловлено составом выделяемого секрета и способом его образования.

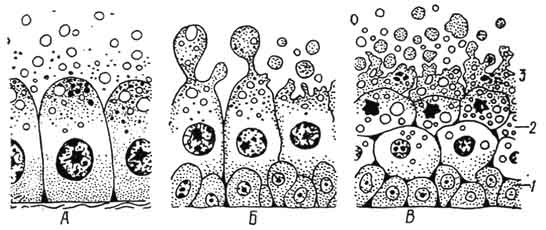

По способу образования секрета железы делят на голокринные, апокринные, мерокринные (эккринные). При голокринной секреции (holos – целый) железистый метаморфоз гландулоцитов начинается с периферии концевого отдела и протекает в направлении выводного протока. Примером голокринной секреции является сальная железа. Стволовые клетки с базофильной цитоплазмой и округлым ядром расположены на периферии концевой части. Они интенсивно делятся митозом, поэтому мелкие по размеру. Перемещаясь к центру железы, секреторные клетки увеличиваются, так как в их цитоплазме постепенно накапливаются капельки кожного жира. Чем больше откладывается в цитоплазме жировых капель, тем интенсивнее протекает процесс деструкции органелл. Он завершается полным разрушением клетки. Плазмолемма разрывается, а содержимое гландулоцита поступает в просвет выводного протока.

При апокринной секреции (аро – от, сверху) разрушается апикальная часть секреторной клетки, являясь затем составной частью ее секрета. Данный тип секреции совершается в потовой или молочной железах.

При мерокринной секреции клетка не разрушается. Такой способ образования секрета типичен для многих желез организма: железы желудка, слюнные железы, поджелудочная железа, эндокринные железы (рис. 94).

Рис. 94. Различные тппы секреции:

А – мерокринный; F – апокринный; В – голокринный; 1 – малодифференцированные клетки; 2 – перерождающиеся клетки; 3 – разрушающиеся клетки.

Таким образом, железистый эпителий так же, как и покровный, развивается из всех трех зародышевых листков (эктодермы, мезодермы, энтодермы), расположен на соединительной ткани, лишен кровеносных сосудов, поэтому питание осуществляется диффузионным способом. Клеткам свойственна полярная дифференцировка: в апикальном полюсе локализуется секрет, в базальном полюсе – ядро и органеллы.

Регенерация. Покровные эпителии занимают пограничное положение. Они часто повреждаются, поэтому характеризуются высокой регенерационной способностью. Регенерация осуществляется главным образом митомическим и очень редко амитотическим способом. Клетки эпителиального пласта быстро изнашиваются, стареют и гибнут. Их восстановление называется физиологической регенерацией.

Восстановление эпителиальных клеток, утраченных по причине травмы и другой патологии, называется репаративной регенерацией.

В однослойных эпителиях регенерационной способностью обладают или все клетки эпителиального пласта, или, если эпптелиоциты высокодифференцированны, то за счет зонально лежащих своих стволовых клеток.

В многослойных эпителиях стволовые клетки находятся на базальной мембране, поэтому лежат в глубине эпителиального пласта.

В железистом эпителии характер регенерации обусловлен способом образования секрета. При голокринной секреции стволовые клетки находятся снаружи железы на базальной мембране. Делясь и дифференцируясь, стволовые клетки преобразуются в железистые.

В мерокринных и апокринных железах восстановление эпителиоцитов протекает главным образом путем внутриклеточной регенерации.

Отзывов (0)

Добавить отзыв

Источник

Строение и структурные особенности

Рассматривая железистый эпителий под микроскопом, можно увидеть, что образован он особыми секреторными клетками — гландулоцитами. Их местонахождение — на поверхности базальной мембраны. Форма постоянно изменяется и зависит от соответствующей фазы секреции. В цитоплазме хорошо просматривается эндоплазматическая сеть гранулярного типа, если происходит выработка белкового секрета, и цитоплазматическая сеть агранулярного типа, если вырабатывается комплекс небелковых соединений (стероиды, углеводы, липиды).

Эпителиальная ткань покрывает тело на поверхности, а также образуется внутри полости тела и практически всех внутренних органов. Она формирует большое количество желез, функционирующих в организме.

Существуют характерные особенности, которые свойственны для всех видов железистого эпителия:

- он представляет собой пласт, образованный многочисленными клетками: благодаря этому он надежно защищает находящиеся под ним ткани от опасного внешнего воздействия и повреждения, а также обеспечивает обменные процессы между внутренней и внешней средой;

- нарушение целостности клеточного пласта может привести к проникновению инфекции и дальнейшему воспалительному процессу;

- располагается на ткани соединительного типа: из нее же поступает комплекс питательных веществ;

- быстро восстанавливается;

- в минимальных количествах содержит межклеточное вещество (или оно отсутствует вовсе).

Для эпителиальных клеток характерна полярность. Это означает, что для клеток, расположенных ближе по отношению к базальной мембране, характерно одно строение, а для противоположной части (апикальные) — другое. При этом в каждой из частей находятся различные компоненты.

Процесс образования эпителиальной ткани — это плотное соединение клеток-эпителиоцитов. Существует несколько видов эпителия. Например, кожный образуется из эктодермы и располагается в ротовой полости, на роговице и в пищеводе. Кишечный вид формируется из эндодермы, расположен в толстой кишке и желудке (экзокриноциты).

Вентральная мезодерма образует целомический тип эпителия: он выстилает серозные оболочки. Из нервной трубки образуется эпендимоглиальный тип, который расположены в головном мозге. В кровеносных и лимфоузлах находится ангиодермальная ткань, а в почечных канальцах, соответственно, почечный.

Составляющие компоненты и виды ткани

Важнейшими структурными элементами эпителиальной ткани считаются эпителиоциты. Они находятся в соответствующих пластах и между собой плотно соединены межклеточными контактами: плотными или простыми, десмосомами или нексусами (щелеобразными).

К поверхности базальной мембраны, толщина которой составляет не более 1 мкм, клетки крепятся полудесмосом. Согласно принятой классификации, выделяют 3 основных вида эпителиальной ткани:

- поверхностная — имеет наиболее плотную структуру, так как является барьером от внешнего воздействия на организм;

- железистая — в ней протоки являются экзогенными, то есть выходят наружу (например, потовые железы, слезные, сальные, млечные);

- секреторная — реагирует на раздражающие факторы, как химические, так и механические, и передает соответствующий сигнал организму.

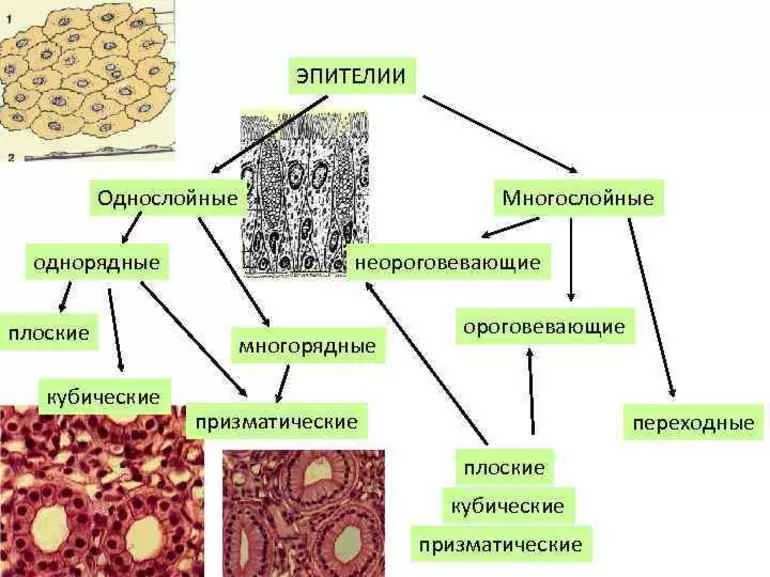

Разновидности эпителия формируют сложную систему, которая представлена однослойным и многослойным видами. В однослойном клетки располагаются только одним рядом и находятся в непосредственном контакте с базальной мембраной. Для многослойного характерно расположение клеток в несколько слоев, поэтому с мембраной контактируют только самые глубокие части.

Кроме того, в зависимости от особенностей строения, железистый эпителий бывает одноклеточным и многоклеточным. По способу отведения секреции выделяют экзокринные (с открытым выводным протоком) и эндокринные железы (без каналов, с выделением гормонов в лимфоток и кровь).

В экзокринных железах имеются концевые (секреторные) отделы, которые приобретают форму альвеол, трубочек. Если протоки открыты только в один конец, то железа называется простой, неразветвленной. При наличии нескольких концевых частей — разветвленная простая. Если основной выводящий канал имеет отходящие канальцы, речь идет о сложной железе.

Секреторный цикл всех клеток железистого эпителия проходит в несколько фаз:

- впитывание первоначальных продуктов, необходимых для образования секрета;

- накопление и выработка секреции;

- выделение;

- процесс восстановления клетки.

При этом известно несколько способов наружного выведения веществ. Мерокринный протекает с сохранением структуры, при апокриновом происходит частичное разрушение. Голокриновый способ влечет за собой полное исчезновение целостности с дельнейшей регенерацией.

Морфологическая классификация

Согласно общепринятому делению покровных тканей, выделяется несколько типов эпителия. Каждый из них обладает набором индивидуальных характеристик, имеет особое строение и выполняет свойственные ему функции.

В морфологической классификации принято разделять однослойный и многослойный эпителий. В первом случае он состоит из одинаковых по размеру и форме клеток и считается однорядным. Однако, если его структура образована различными по виду клетками. Он является многорядным. В однорядном эпителии выделяют следующие клеточные структуры:

- кубическую;

- плоскоклеточную;

- призматическую.

Для многослойного эпителия характерно деление на несколько типов: плоский ороговевающий, неороговевающий и переходный. Первый выстилает поверхность кожи на теле человека и называется эпидермисом. По мере развития клетки здесь преобразуются в роговые чешуйки и остаются на поверхности. Постепенно они отшелушиваются, уступая место более молодым клеткам.

Неороговевающий эпителиальный слой находится на роговице слизистой ротовой полости, в пищеводе. Для структуры характерно многослойное расположение и трубчатая форма клеток.

Наиболее глубокий — базальный слой, состоящий из базальных клеток. В этой части от мембраны отходят длинные цервикальные каналы, которые проникают в дерму. Это обеспечивает прочную связь с нижерасположенными тканями. Именно здесь находятся стволовые клетки и меланоциты, в большом количестве содержатся гранулы меланина.

Переходный многослойный эпителий назван так из-за того, что может изменять структуру. Он является покровным в следующих органах:

- почечные лоханки;

- оболочка мочеточников;

- другие мочевыводящие органы.

Главной характеристикой этих клеток является кубическая форма и более крупный размер. Состояние меняется в связи с изменением объема мембраны, но при этом сохраняется соединение с ней клеточных канальцев.

Мазок на цитологию

В связи с непосредственными осуществляемыми функциями железистый эпителий нередко обнаруживается при взятии мазка на гистологию. Чаще всего он встречается при обследованиях влагалища, уретры, цервикального канала и носовой полости.

С жалобами к врачу обращаются представители обоих полов, рассказывая о проблемах с мочеиспусканием и связанными с этим болезненными ощущениями. Появление метаплазированного эпителия в анализе у женщин говорит о явном патологическом нарушении, спровоцированном эндокринными или гормональными факторами. Причинами также могут быть цервицит (воспаление шейки матки), кольпит, эрозия, а также дисплазия.

У мужчин исследования могут показать хронический воспалительный процесс в мочеиспускательном канале или в отдельных случаях лейкоплакию уретры. Эпителий в мазках из носовой полости говорит о протекающем воспалении.

Определена общепринятая допустимая норма эпителиальных клеток в мазках в ходе цитологии:

- у представителей сильного пола — до 10 единиц;

- у женщин — не более 15, в зависимости от фазы месячного цикла;

- у беременных пациенток — до 10.

Результаты анализов должны быть проверены и уточнены последующей биопсией. Это необходимо, чтобы исключить вероятное развитие онкологических заболеваний. Специального препарата для уменьшения повышенной нормы эпителия в мазках не существует. Лечение предполагает непосредственно устранение первопричины, например, гинекологические свечи, антибиотики, для носовой полости — противовоспалительные и противоаллергические средства.

Источник