Поджелудочная железа топография строение выводные протоки

Оглавление темы “Топографическая анатомия поджелудочной железы.”:

- Поджелудочная железа. Топография поджелудочной железы. Проекция поджелудочной железы.

- Размеры поджелудочной железы. Форма поджелудочной железы. Протоки поджелудочной железы.

- Синтопия поджелудочной железы. Расположение поджелудочной железы. Топографическая анатомия поджелудочной железы.

- Отношение поджелудочной железы к брюшине. Кровоснабжение поджелудочной железы.

- Венозный отток от поджелудочной железы. Лимфоотток поджелудочной железы. Иннервация поджелудочной железы.

Поджелудочная железа. Топография поджелудочной железы. Проекция поджелудочной железы.

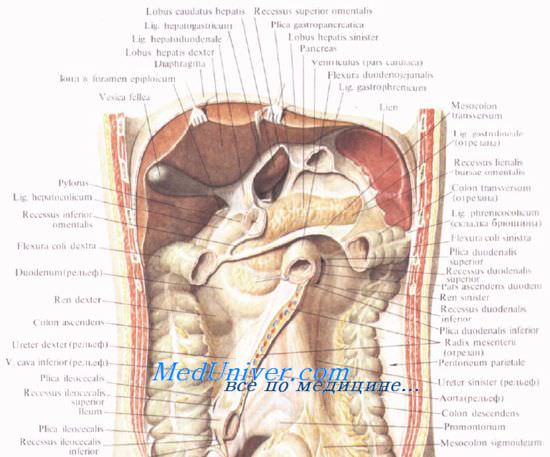

Поджелудочная железа расположена в забрюшинном пространстве ретроперитонеально, позади желудка и сальниковой сумки, в верхней половине живота. Основная масса железы выделяет секрет через выводные протоки в двенадцатиперстную кишку; меньшая часть железы в виде так называемых островков Лангерганса (insulae pancreatiсае [Langerhans]) относится к эндокринным образованиям и выделяет в кровь инсулин, регулирующий содержание сахара в крови.

Поджелудочную железу относят к верхнему этажу брюшинной полости, поскольку функционально и анатомически она связана с двенадцатиперстной кишкой, печенью и желудком.

Поджелудочную железу разделяют на три отдела: головку, тело и хвост. Выделяют также участок между головкой и телом — шейку железы.

Топография поджелудочной железы. Проекция поджелудочной железы.

На переднюю брюшную стенку поджелудочная железа проецируется в эпигастральной, частично в пупочной и в левой подреберной областях. Верхний край поджелудочной железы проецируется на переднюю брюшную стенку по линии, проходяшей справа налево через середину расстояния между мечевидным отростком и пупком (уровень тела I поясничного позвонка). При этом правая часть линии лежит несколько ниже горизонтали, а левая — выше.

В целом можно сказать, что по отношению к горизонтальной плоскости поджелудочная железа чаще расположена косо: головка железы лежит ниже, а тело и хвост — выше.

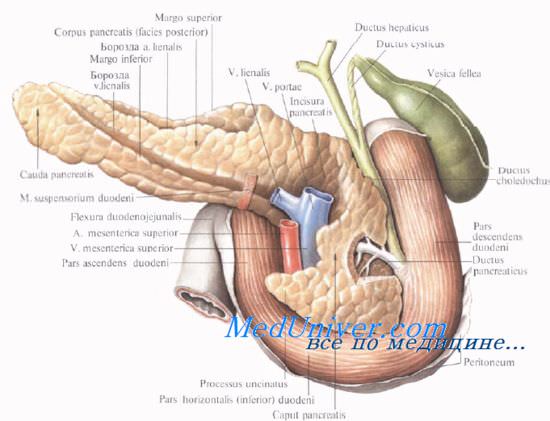

Размеры поджелудочной железы. Форма поджелудочной железы. Протоки поджелудочной железы.

Форма поджелудочной железы чаще вытянутая. В среднем длина поджелудочной железы равна 16—17 см. Головка ее наиболее широкая (до 5 см) и толстая (1,5—3,5 см). Тоньше и уже она в хвостовой части (примерно 2×2 см). Капсулы pancreas не имеет, благодаря чему резко бросается в глаза ее дольчатое строение. Однако тело pancreas имеет фасциальный покров на задней поверхности; головка железы имеет фасциальный покров и спереди, и сзади.

Выводная система поджелудочной железы начинается с мелких дольковых протоков, которые впадают в основной и добавочный протоки.

Проток поджелудочной железы, ductus pancreaticus, или вирсунгов проток [Wirsung], идет от хвоста к головке железы, располатаясь в хвосте и теле на середине высоты и на равном расстоянии от передней и задней поверхности железы, в головке — ближе к ее задней поверхности. Диаметр протока равен 2 мм в хвосте, 2—3 мм — в теле и 3—4 мм — в головке железы. В области большого дуоденального (фатерова) сосочка он соединяется с ductus choledochus или открывается самостоятельно.

Проток поджелудочной железы у места соединения с ductus choledochus имеет собственный гладкомышечный сфинктер, m. sphincter ductus pancreatici, сфинктер Одди [Oddi], функционирующий совместно со сфинктером печеночно-поджелуд очной ампулы [Vater]. Все сфинктеры общего желчного протока и протока поджелудочной железы называют также четырехкомпонентным сфинктером Бой-дена [Boyden].

В результате деятельности этого сфинктера в двенадцатиперстную кишку поступает только поджелудочный сок или поджелудочный сок и желчь вместе.

Добавочный проток поджелудочной железы, ductus pancreaticus accessorius [Santorini], располагается выше основного и соединяется с главным протоком в головке на расстоянии 2,5—3,5 см от устья последнего.

Однако почти в трети случаев добавочный проток открывается в двенадцатиперстную кишку самостоятельно, на papilla duodeni minor [Santorini], который располагается выше большого сосочка.

Видео анатомии поджелудочной железы

Синтопия поджелудочной железы. Расположение поджелудочной железы. Топографическая анатомия поджелудочной железы.

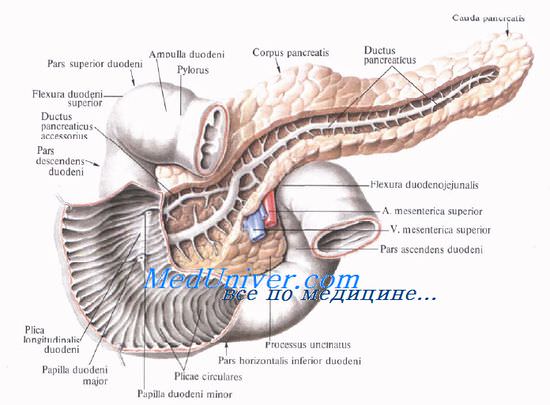

Головку поджелудочной железы охватывает сверху, снаружи и снизу двенадцатиперстная кишка, прочно фиксируя ее вместе с общим желчным и поджелудочными протоками.

Позади головки поджелудочной железы наиболее кнаружи располагается нижняя полая вена. Кнутри от нее, прилегая к головке или в ее толще, проходит ductus choledochus. Рядом с ним располагается v. mesenterica superior, затем одноименная артерия. Эти сосуды лежат в incisura pancreatis.

Выйдя из-под нижнего края поджелудочной железы, верхние брыжеечные сосуды ложатся на переднюю поверхность горизонтальной или восходящей части двенадцатиперстной кишки. Верхние брыжеечные сосуды и нижнюю полую вену разделяет расположенный на нижнем крае головки крючковидныи отросток, processus uncinatus [Winslow].

Позади головки поджелудочной железы происходит слияние верхней брыжеечной и селезеночной вен, в результате чего образуется воротная вена, v. portae.

Опухоли головки поджелудочной железы могут сдавить воротную вену, в результате чего возникает портальная гипертензия, сопровождающаяся определенным симптомокомплексом: резким увеличением селезенки (спленомегалией), скоплением жидкости в брюшинной полости (асцитом) и кровотечением из расширенных вен в области портокавальных анастомозов. К уже известным анастомозам на передней брюшной стенке и в области пищеводно-кардиального соединения следует добавить и портокаваль-ные анастомозы в области прямой кишки (о них речь пойдет ниже). Опухоль может сдавить и расположенный рядом ductus choledochus, что проявляется развитием механической желтухи.

Иногда головка поджелудочной железы располагается ниже брыжейки, тогда она может прилегать к брюшине в области sinus mesentericus dexter. В этом случае спереди от нее лежат петли тонкой кишки и правая часть поперечной ободочной кишки.

Тело поджелудочной железы представляет среднюю, наибольшую часть органа. На передней поверхности тела расположен выступающий вперед сальниковый бугор, tuber omentale. Передняя поверхность тела поджелудочной железы прилегает к заднему листку париетальной брюшины, являющейся задней стенкой сальниковой сумки, а через нее — к задней стенке желудка. Сальниковый бугор часто располагается вблизи нижней поверхности правой доли печени.

У верхнего края тела поджелудочной железы располагается truncus coeliacus. По верхнему краю тела в правой его части идет a. hepatica communis, а влево позади верхнего края железы или вдоль него, иногда заходя на переднюю поверхность, располагается селезеночная артерия, a. splenica (lienalis), направляющаяся к селезенке.

Позади тела поджелудочной железы, ниже артерии, располагается v. splenica (lienalis), образующая углубление в ткани железы. Несколько глубже позади тела и хвоста железы располагаются почечные и нижние надпочечные сосуды, левая почка и надпочечник.

Нижний край поджелудочной железы прилегает к брыжейке поперечной ободочной кишки. Снизу к телу прилегает flexura duodenojejunalis.

Слева, к хвосту поджелудочной железы, прилегает flexura coli sinistra.

Отношение поджелудочной железы к брюшине. Кровоснабжение поджелудочной железы.

Брюшина покрывает переднюю и нижнюю поверхности поджелудочной железы, задняя поверхность железы совершенно лишена брюшины. Брюшинные связки представляют собой складки брюшины при ее переходе на переднюю поверхность органа с соседних областей.

У верхнего края поджелудочной железы располагаются две упомянутые выше складки: желудочно-поджелудочная и печеночно-поджелудочная. Поджелудочно-селезеночная, lig. pancreaticosplenicum, и поджелудочно-ободочная, lig. pancreaticocolicum, связки являются участками желудочно-селезеночной и диафрагмально-селезеночной связок.

Хвост поджелудочной железы иногда покрыт брюшиной со всех сторон, что бывает связано с наличием хорошо выраженной lig. pancreaticosplenicum. В этом случае хвост обладает определенной подвижностью.

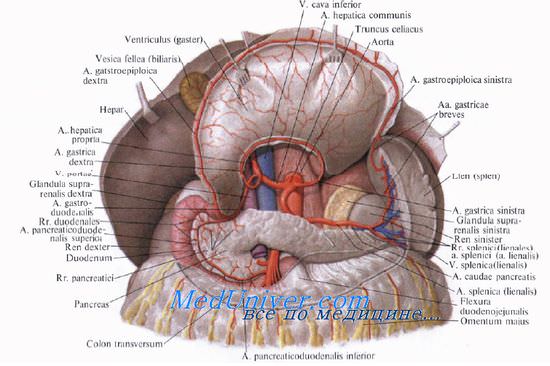

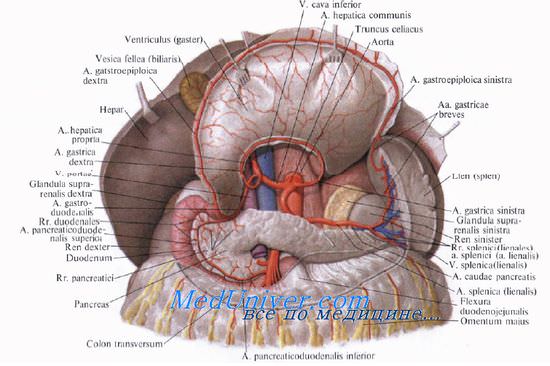

Кровоснабжение поджелудочной железы

Кровоснабжают поджелудочную железу ветви общей печеночной, селезеночной и верхней брыжеечной артерий. Сверху к головке железы подходит a. gastroduodenalis, от которой отходит а. pancreaticoduodenalis superior, дающая переднюю и заднюю ветви.

A. pancreaticoduodenalis inferior начинается обычно от верхней брыжеечной артерии или от ее ветви. Она также делится на переднюю и заднюю ветви. Верхние и нижние панкреатодуоденальные артерии анастомозируют друг с другом, образуя артери&чьные дуги, от которых отходят ветви к головке поджелудочной железы и к двенадцатиперстной кишке.

От селезеночной артерии и реже от общей печеночной отходит относительно крупная большая поджелудочная артерия, а. рапсrеatica magna, которая позади тела железы идет к ее нижнему краю, где делится на правую и левую ветви. Кроме этой артерии, к хвосту и телу железы от a. splenica (lienalis) отходят rr. pancreatici.

Учебное видео анатомии чревного ствола и его ветвей

Венозный отток от поджелудочной железы. Лимфоотток поджелудочной железы. Иннервация поджелудочной железы.

Отток венозной крови от поджелудочной железы происходит непосредственно в воротную вену и ее главные притоки: vv. splenica (lienalis) et mesenterica superior. Вены сопровождают верхние и нижние панкреатодуоденальные артерии и тоже образуют дуги на передней и задней поверхности головки поджелудочной железы.

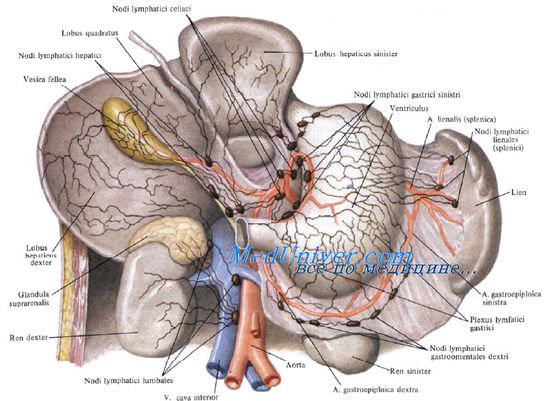

Лимфоотток от поджелудочной железы происходит сначала в пилорические, верхние и нижние панкреатодуоденальные, верхние и нижние поджелудочные, а также селезеночные узлы. Затем лимфа направляется в чревные узлы.

Иннервируют поджелудочную железу ветви нескольких сплетений: чревного, печеночного, верхнебрыжеечного, селезеночного и левого почечного.

Нервы к поджелудочной железе подходят большей частью вместе с сосудами, образуя на поверхности и внутри железы единое нервное сплетение (plexus pancreaticus). Оно представляет собой мощную рефлексогенную зону, раздражение которой может вызвать шоковое состояние.

Видео урок топографической анатомии и оперативной хирургии брюшной полости. Кишечные швы

– Вернуться в оглавление раздела “Топографическая анатомия и оперативная хирургия живота”

Редактор: Искандер Милевски. Дата последнего обновления публикации: 11.9.2020

Источник

Поджелудочная

железа, pancreas,

является

второй по величине пищеварительной

железой, а также железой внутренней

секреции. Поджелудочная железа

представляет собой удлиненный орган

серовато-розового цвета, который

расположен в брюшной полости, лежит

поперечно на уровне тел I—II

поясничных позвонков забрюшинно,

позади желудка, отделяясь от него

сальниковой сумкой. Длина поджелудочной

железы 14—18 см, ширина 3—9 см, толщина

2—3 см. Масса ее у взрослого человека

около 80 г. Это сложная альвеолярно-трубчатая

железа, покрытая тонкой соединительнотканной

капсулой, через которую просматривается

рельеф органа, имеющего дольчатое

строение. Брюшина покрывает переднюю

и частично нижнюю поверхности поджелудочной

железы (экстраперитонеальное положение).

У нее выделяют головку, тело и хвост.

Головка

поджелудочной железы, caputpancreatis,

расположена

на уровне I—III

поясничных позвонков, в петле

двенадцатиперстной кишки, вплотную

прилегая к ее вогнутой поверхности.

Задней поверхностью головка лежит на

нижней полой вене, спереди ее пересекает

поперечная ободочная кишка. Головка

уплощена спереди назад, на границе

ее с телом по нижнему краю располагается

вырезка поджелудочной железы, incisurapancreatis.

Тело

поджелудочной железы, corpuspancreatis,

имеет

форму треугольника, пересекает справа

налево тело I

поясничного позвонка и переходит в

более узкую часть — хвост железы,

достигающий ворот селезенки. На теле

железы выделяют три поверхности:

переднюю, заднюю, нижнюю — и три края1:

верхний, передний, нижний. Передняя

поверхность, fadesanterior,

направлена

кпереди, имеет небольшую выпуклость —

сальниковый бугор, tuberomentdle,

обращенный

в сторону сальниковой сумки. Задняя

поверхность, fadesposterior,

прилежит

к позвоночнику, нижней полой вене, аорте

и к чревному сплетению. Нижняя поверхность,

fadesinferior,

направлена

книзу и кпереди. Эти поверхности

поджелудочной железы отделены друг

от друга соответствующими краями.

Хвост

поджелудочной железы, caudapancreatis,

уходит

влево и вверх к воротам селезенки. Позади

хвоста поджелудочной же^-лезы находятся

левый надпочечник и верхний конец левой

почки.

Выводной

проток

поджелудочной железы, ductuspancreaticus,

начинается

в области хвоста железы, проходит в теле

и головке органа слева направо, принимает

более мелкие протоки и впадает в

просвет нисходящей части двенадцатиперстной

кишки на ее большом сосочке, предварительно

соединившись с общим желчным протоком.

В конечном отделе протока имеется

сфинктер протока поджелудочной

железы, т.

sphincterductuspancreatici.

В

головке железы формируется добавочный

проток поджелудочной железы, ductuspancreaticusaccessorius,

открывающийся

в двенадцатиперстной кишке на ее малом

сосочке. Иногда добавочный проток

анастомозирует с главным протоком

железы. Дольки поджелудочной железы

выполняют внешнесекреторную функцию

и составляют основную массу железы.

Между дольками находится внутрисекреторная

часть железы — панкреатические островки

(островки Лангерганса), относящиеся к

эндокринным железам. Образующийся в

остров-ковых клетках гормон инсулин

поступает непосредственно в кровь.

Сосуды

и нервы поджелудочной железы. К

поджелудочной железе подходят передняя

и задняя верхние панкреатодуоденаль-ные

артерии (из гастродуоденальной артерии),

нижняя пан-креатодуоденальная артерия

(из верхней брыжеечной артерии) и

панкреатические ветви (из селезеночной

артерии). Ветви этих артерий широко

анастомозируют в ткани поджелудочной

железы. Панкреатические вены впадают

в селезеночную вену, которая прилежит

к задней поверхности поджелудочной

железы у ее верхнего края, в верхнюю

брыжеечную вену и в другие притоки

воротной вены (нижняя брыжеечная, левая

желудочная).

Лимфатические

сосуды поджелудочной железы впадают в

панкреатические, панкреатодуоденальные,

пилорические и поясничные лимфатические

узлы.

Иннервация

поджелудочной железы осуществляется

ветвями блуждающих нервов, преимущественно

правого, и симпатическими нервами

из чревного сплетения.

Соседние файлы в папке Анатомия_Шпаргалки

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

Поджелудочная

железа,

pancreas,

лежит

поперечно на уровне тел I—II

поясничных позвонков забрюшинно,

позади желудка, отделяясь от него

сальниковой сумкой. Железа покрытая

тонкой соединительнотканной капсулой.

Брюшина покрывает переднюю и частично

нижнюю поверхности поджелудочной железы

(экстраперитонеальное положение). У нее

выделяют головку, тело и хвост.

Головка

поджелудочной железы, caputpancreatis,

расположена

на уровне I—III

поясничных позвонков. Задней поверхностью

головка лежит на нижней полой вене,

спереди ее пересекает поперечная

ободочная кишка. Головка уплощена

спереди назад, на границе ее с телом по

нижнему краю располагается вырезка

поджелудочной железы, incisurapancreatis.

Тело

поджелудочной железы, corpuspancreatis,

пересекает

справа налево тело I

поясничного позвонка и переходит в

более узкую часть — хвост железы,

достигающий ворот селезенки. На теле

железы выделяют три поверхности:

переднюю, заднюю, нижнюю — и три края:

верхний, передний, нижний. Передняя

поверхность, fadesanterior,

направлена

кпереди, имеет небольшую выпуклость —

сальниковый бугор, tuberomentdle,

обращенный

в сторону сальниковой сумки. Задняя

поверхность, fadesposterior,

прилежит

к позвоночнику, нижней полой вене, аорте

и к чревному сплетению. Нижняя поверхность,

fadesinferior,

направлена

книзу и кпереди. Эти поверхности

поджелудочной железы отделены друг

от друга соответствующими краями.

Хвост

поджелудочной железы, cdudapancreatis,

уходит

влево и вверх к воротам селезенки.

Выводной

проток

поджелудочной железы, ductuspancreaticus,

начинается

в области хвоста железы, впадает в

просвет нисходящей части двенадцатиперстной

кишки на ее большом сосочке, предварительно

соединившись с общим желчным протоком.

В конечном отделе протока имеется

сфинктер протока поджелудочной

железы, т.

sphincterductuspancreatici.

В

головке железы формируется добавочный

проток поджелудочной железы, ductuspancreaticusaccessorius,

открывающийся

в двенадцатиперстной кишке на ее малом

сосочке. Дольки поджелудочной железы

выполняют внешнесекреторную функцию

и составляют основную массу железы.

Между дольками находится внутрисекреторная

часть железы—панкреатические островки

(островки Лангерганса), относящиеся к

эндокринным железам. Образующийся в

островковых клетках гормон инсулин

поступает непосредственно в кровь.

Сосуды

и нервы поджелудочной железы. К

поджелудочной железе подходят передняя

и задняя верхние панкреатодуоденальные

артерии (из гастродуоденальной артерии),

нижняя пан-креатодуоденальная артерия

(из верхней брыжеечной артерии) и

панкреатические ветви (из селезеночной

артерии). Ветви этих артерий широко

анастомозируют в ткани поджелудочной

железы. Панкреатические вены впадают

в селезеночную вену, которая прилежит

к задней поверхности поджелудочной

железы у ее верхнего края, в верхнюю

брыжеечную вену и в другие притоки

воротной вены (нижняя брыжеечная, левая

желудочная).

Лимфатические

сосуды поджелудочной железы впадают в

панкреатические, панкреатодуоденальные,

пилорические и поясничные лимфатические

узлы.

Иннервация

поджелудочной железы осуществляется

ветвями блуждающих нервов, преимущественно

правого, и симпатическими нервами

из чревного сплетения.

22Верхние

дыхательные пути: строение, кровоснабжение,

иннервация.

Наружный

нос (nasus externus) представлен костно-хрящевым

остовом и имеет форму трехгранной

пирамиды, обращенной основанием книзу.

Верхняя часть наружного носа, граничащая

с лобной костью, называется корнем носа

(radix nasi). Книзу нос переходит в спинку

носа (dorsum nasi) и заканчивается верхушкой

носа (apex nasi). Боковые поверхности носа

в области верхушки подвижны и составляют

крылья носа (alae nasi), свободный их край

образует вход в нос или ноздри (nares),

разделенные между собой подвижной

частью перегородки носа (septum mobilis nasi).

Костная часть остова состоит из парных

плоских носовых костей (ossa nasalia),

составляющих спинку носа, латерально

с обеих сторон к носовым костям примыкают

лобные отростки верхней челюсти

(processus frontalis maxillae), образующие вместе с

хрящевой частью наружного носа скаты

и гребень носа. Эти кости вместе с

передней носовой остью в переднем отделе

составляют грушевидную апертуру

(отверстие) (apertura piriformis) лицевого скелета.

Хрящевая часть наружного носа крепко

спаяна с костями носа и имеет парные

верхние латеральные хрящи – cartilago nasi

lateralis (треугольные хрящи) – и парные

нижние латеральные хрящи (большие хрящи

крыльев) (cartilago alaris major). Большой хрящ

крыла имеет медиальную и латеральную

ножки (crus mediate and laterale). Между латеральными

и большими хрящами крыльев носа обычно

располагаются непостоянные, разной

величины малые хрящи крыльев – cartilagines

alares minores (сесамовидные хрящи) Кожный

покров наружного носа содержит много

сальных желез, особенно в нижней трети.

Перегибаясь через край входа в полость

носа (ноздри), кожа выстилает на протяжении

4-5 мм. стенки преддверия носа (vestibulum

nasi). Здесь она снабжена большим количеством

волос, что создает возможность

возникновения гнойничковых воспалений,

фурункулов, сикоза.

Мышцы

наружного носа у человека носят

рудиментарный харакр и большого

практического значения не имеют. Они

играют определенную роль в расширении

и сужении входа в полость носа. Полость

носа, cavitas nasi, спереди открывается

грушевидным отверстием, apertura piriformis,

сзади парные отверстия, хоаны, сообщают

ее с полостью глотки. Посредством костной

перегородки носа, septum nasi osseum, носовая

полость делится на две не совсем

симметричные половины, так как в

большинстве случаев перегородка стоит

не строго сагиттально, а отклоняется в

сторону. Каждая половина носовой полости

имеет 5 стенок: верхнюю, нижнюю, латеральную,

медиальную и заднюю. Латеральная стенка

устроена наиболее сложно; в ее состав

входят (идя спереди назад) следующие

кости: носовая кость, носовая поверхность

тела и лобного отростка верхней челюсти,

слезная кость, лабиринт решетчатой

кости, нижняя раковина, перпендикулярная

пластинка небной кости и медиальная

пластинка крыловидного отростка

клиновидной кости. Носовая перегородка,

septum nasi osseum, является как бы медиальной

стенкой каждой половины носовой полости.

Она образована перпендикулярной

пластинкой решетчатой кости, сошником,

вверху spina nasalis лобной кости, crista

sphenoidalis, внизу cristae nasales верхней челюсти

и небной кости. Верхняя стенка образуется

небольшой частью лобной кости, lamina

cribrosa решетчатой кости и отчасти

клиновидной костью. В состав нижней

стенки, или дна, входит небный отросток

верхней челюсти и горизонтальная

пластинка небной кости, составляющие

palatum osseum; в переднем отделе его заметно

отверстие резцового канала, canalis

incisivus. На латеральной стенке носовой

полости свисают внутрь три носовые

раковины, которыми отделяются друг от

друга три носовых хода: верхний, средний

и нижний. Верхний носовой ход, meatus nasi

superior, находится между верхней и средней

носовыми раковинами решетчатой кости;

он вдвое короче среднего хода и

располагается только в заднем отделе

носовой полости; с ним сообщаются sinus

sphenoidalis, foramen sphenopalatinum и в него открываются

задние ячейки решетчатой кости. Средний

носовой ход, meatus nasi medius, идет между

средней и нижней раковинами. В него

открываются cellulae ethmoidales anteriores et mediae и

sinus maxillaris, а также вдается латерально

от средней раковины пузыреобразный

выступ решетчатого лабиринта, bulla

ethmoidalis (рудимент добавочной раковины).

Кпереди от bulla и несколько ниже находится

канал в виде воронки, infundibulum ethmoidale, через

который средний носовой ход и сообщается

с передними ячейками решетчатой кости

и лобной пазухой. Этими анатомическими

связями объясняется переход воспалительного

процесса при насморке на лобную пазуху

(фронтит). Нижний носовой ход, meatus nasi

inferior, проходит между нижней раковиной

и дном носовой полости. В его переднем

отделе открывается носослезный канал,

через который слезная жидкость попадает

в носовую полость. Этим объясняется,

что при плаче усиливаются носовые

выделения и, наоборот, при насморке

«слезятся» глаза. Пространство между

носовыми раковинами и носовой перегородкой

получило название общего носового хода,

meatus nasi communis. Полость носа, сavum nasi, спереди

открывается грушевидным отверстием,

apertura piriformis, сзади парные отверстия,

хоаны, сообщают ее с полостью глотки.

Посредством костной перегородки носа,

septum nasi osseum, носовая полость делится на

две не совсем симметричные половины,

так как в большинстве случаев перегородка

стоит не строго сагиттально, а отклоняется

в сторону. Каждая половина носовой

полости имеет 5 стенок: верхнюю, нижнюю,

латеральную, медиальную и заднюю.

Латеральная стенка устроена наиболее

сложно: в ее состав входят (идя спереди

назад) следующие кости: носовая кость,

носовая поверхность тела и лобного

отростка верхней челюсти, слезная кость,

лабиринт решетчатой кости, нижняя

раковина, перпендикулярная пластинка

небной кости и медиальная пластинка

крыловидного отростка клиновидной

кости. Носовая перегородка, septum nasi

osseum является как бы медиальной стенкой

каждой половины носовой полости. Она

образована перпендикулярной пластинкой

решетчатой кости, сошником, вверху spina

nasales лобной кости, crista sphenoidalis, внизу

crista nasales верхней челюсти и небной

кости.Верхняя стенка образуется небольшой

частью лобной кости, lamina cribrosa решетчатой

кости и отчасти клиновидной костью. В

состав нижней стенки, или дна, входит

небный отросток верхней челюсти и

горизонтальная пластинка небной кости,

составляющие palatum osseum; в переднем отделе

его заметно отверстие резцового канала,

canalis incisivus. На латеральной стенке носовой

полости свисают внутрь три носовые

раковины, которыми отделяются друг от

друга три носовых хода: верхний, средний

и нижний. Грушевидное отверстие носа,

apertura piriformis nasi, расположено ниже и частью

между глазницами. На нижнем крае

грушевидного отверстия по средней линии

выступает кпереди передняя носовая

ость, spina nasalis anterior, которая кзади

продолжается в костную перегородку

носа В состав cavi nas входит собственно

полость носа и придаточные пазухи: sinus

frontales, cellulae ethmoidales, labyrinti ethmoidales, sinus

maxillares, sinus sphenoidales. Полость носа открывается

apertura piriformis спереди и choanae – сзади. Носовая

полость делится septum nasi osseum на две

половины, в которые открываются

околоносовые пазухи и решетчатые

лабиринты. Apertura periformis ограничена: spina

nasalis anterior (снизу); incissurae nasales верхней

челюсти ( с боков); свободными краями

носов. костей (сверху). Septum nasi ossum образует

lamina perpendicularis сверху и сошника (снизу и

сзади). Choanae – отверстие овальной формы,

раздел. зад. кр. сошника. С латеральной

стенки внутрь свисают три носовых

раковины, которые раздел. между собой

носовые ходы. Раковины:

conona nasolis superior, conona nasolis media, conona nasolis

inferior. Ходы:

meatus nasi superior, media, inferior. В

первом

отделе

верхнего

отдела

открывается

cellula ethmoidales posterius. В

recessus sphenoethmoidalis, которая находится в

носовой раковине, открывается sinus

sphenoidalis. В среднем носовом ходу открывается

sinus maxillaris. Отверстие последней пазухи

делится processus incinatus на отделы: передненижний

и задневерхний. Последний является

hiatus semilunaris, т.е. входом в полость

верхнечелюстной пазухи. Верхняя часть

этой расщелины (infundibulum ethmoidale) связывает

средний носовой ход с sinus frontalis. Около

нижнего носового хода находится canalis

nasolacrimalis, через который слезная жидкость

попадает в носовую полость. Через связь

нос. ход. ср. пер. ячейки релит. к.-б. лобная

пазуха переходит воспалит. процесс при

насморке в лобную пазуху (фрактит). Этими

анатомическими связями объясняется

переход воспалительного процесса при

насморке на лобную пазуху (фронтит).

Нижний носовой ход, meatus nasi inferior, проходит

между нижней раковиной и дном носовой

полости, в его переднем отделе открывается

носослезный канал, через который слезная

жидкость попадает в носовую полость.

Этим объясняется, что при плаче усиливаются

носовые выделения и, наоборот, при

насморке “слезятся” глаза. Для

нормальной деятельности носовых пазух

необходимы постоянно открытые выводные

отверстия. Вследствие отека происходит

закрытие выводных отверстий – в ред.

наруш. газообмен, ограничивается и затем

полностью прекращается поступление

воздуха в пазуху, отсюда утолщ. слез.

оболочки, скопление продуктов секреции,

активиз. вирусы и бактериальная флора

и разв. начальная стадия асентического

воспалительного процесса. Околоносовые

пазухи являются защитным барьером между

полостями горла и носа. Наиболее часты

заболевания носа и околоносовых пазух:

синусит, вазомоторный ринит (рассматривается

как предастма), аллергический ринит.

Варианты

и аномалии развития (генезис) околоносовых

пазух.

Гипогенезия

естественных отверстий околоносовых

пазух, приводящая к нарушению их аэрации.

Гипергенезия околоносовых пазух.

Различное

число (5-17) ячеек решетчатой кости.

Дисгенезия околоносовых пазух,

характеризующаяся нарушением формы

носа и его структур Отсутствие лобной

пазухи.Развитие различных образований

носа в необычных для них местах (дистопия).

Агенезия носовых пазух и структур носа.

Гипергенезия решетчатой буллы.

Соседние файлы в папке Экзамен

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник