Поджелудочная железа строение кровоснабжение

Оглавление темы “Топографическая анатомия поджелудочной железы.”:

- Поджелудочная железа. Топография поджелудочной железы. Проекция поджелудочной железы.

- Размеры поджелудочной железы. Форма поджелудочной железы. Протоки поджелудочной железы.

- Синтопия поджелудочной железы. Расположение поджелудочной железы. Топографическая анатомия поджелудочной железы.

- Отношение поджелудочной железы к брюшине. Кровоснабжение поджелудочной железы.

- Венозный отток от поджелудочной железы. Лимфоотток поджелудочной железы. Иннервация поджелудочной железы.

Поджелудочная железа. Топография поджелудочной железы. Проекция поджелудочной железы.

Поджелудочная железа расположена в забрюшинном пространстве ретроперитонеально, позади желудка и сальниковой сумки, в верхней половине живота. Основная масса железы выделяет секрет через выводные протоки в двенадцатиперстную кишку; меньшая часть железы в виде так называемых островков Лангерганса (insulae pancreatiсае [Langerhans]) относится к эндокринным образованиям и выделяет в кровь инсулин, регулирующий содержание сахара в крови.

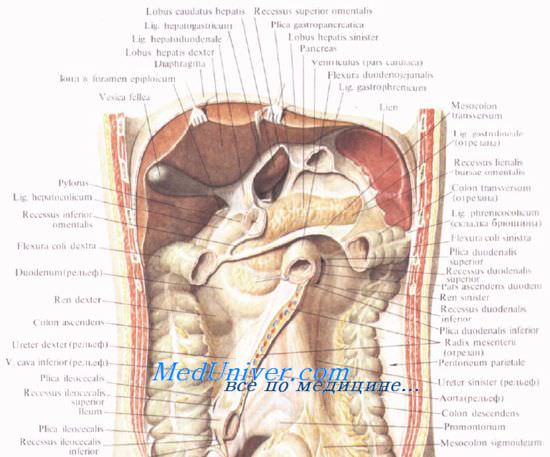

Поджелудочную железу относят к верхнему этажу брюшинной полости, поскольку функционально и анатомически она связана с двенадцатиперстной кишкой, печенью и желудком.

Поджелудочную железу разделяют на три отдела: головку, тело и хвост. Выделяют также участок между головкой и телом — шейку железы.

Топография поджелудочной железы. Проекция поджелудочной железы.

На переднюю брюшную стенку поджелудочная железа проецируется в эпигастральной, частично в пупочной и в левой подреберной областях. Верхний край поджелудочной железы проецируется на переднюю брюшную стенку по линии, проходяшей справа налево через середину расстояния между мечевидным отростком и пупком (уровень тела I поясничного позвонка). При этом правая часть линии лежит несколько ниже горизонтали, а левая — выше.

В целом можно сказать, что по отношению к горизонтальной плоскости поджелудочная железа чаще расположена косо: головка железы лежит ниже, а тело и хвост — выше.

Размеры поджелудочной железы. Форма поджелудочной железы. Протоки поджелудочной железы.

Форма поджелудочной железы чаще вытянутая. В среднем длина поджелудочной железы равна 16—17 см. Головка ее наиболее широкая (до 5 см) и толстая (1,5—3,5 см). Тоньше и уже она в хвостовой части (примерно 2×2 см). Капсулы pancreas не имеет, благодаря чему резко бросается в глаза ее дольчатое строение. Однако тело pancreas имеет фасциальный покров на задней поверхности; головка железы имеет фасциальный покров и спереди, и сзади.

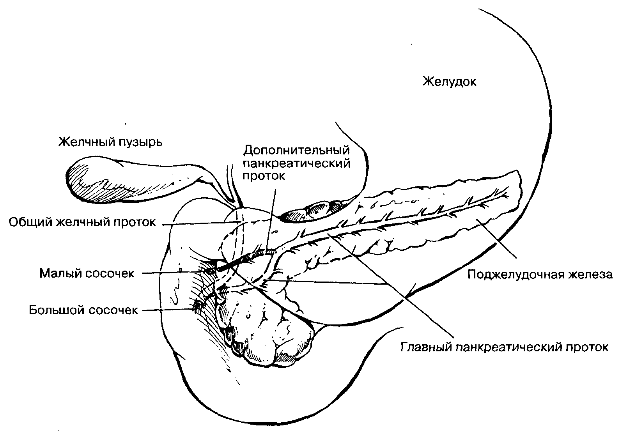

Выводная система поджелудочной железы начинается с мелких дольковых протоков, которые впадают в основной и добавочный протоки.

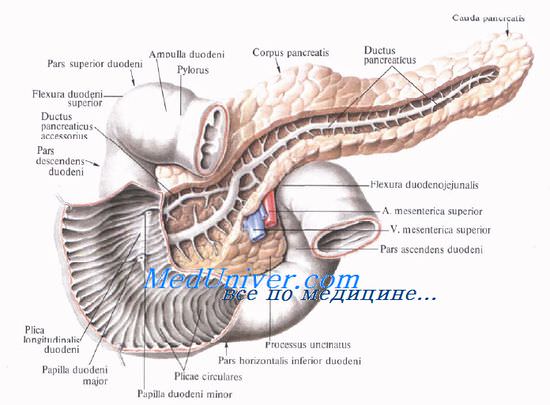

Проток поджелудочной железы, ductus pancreaticus, или вирсунгов проток [Wirsung], идет от хвоста к головке железы, располатаясь в хвосте и теле на середине высоты и на равном расстоянии от передней и задней поверхности железы, в головке — ближе к ее задней поверхности. Диаметр протока равен 2 мм в хвосте, 2—3 мм — в теле и 3—4 мм — в головке железы. В области большого дуоденального (фатерова) сосочка он соединяется с ductus choledochus или открывается самостоятельно.

Проток поджелудочной железы у места соединения с ductus choledochus имеет собственный гладкомышечный сфинктер, m. sphincter ductus pancreatici, сфинктер Одди [Oddi], функционирующий совместно со сфинктером печеночно-поджелуд очной ампулы [Vater]. Все сфинктеры общего желчного протока и протока поджелудочной железы называют также четырехкомпонентным сфинктером Бой-дена [Boyden].

В результате деятельности этого сфинктера в двенадцатиперстную кишку поступает только поджелудочный сок или поджелудочный сок и желчь вместе.

Добавочный проток поджелудочной железы, ductus pancreaticus accessorius [Santorini], располагается выше основного и соединяется с главным протоком в головке на расстоянии 2,5—3,5 см от устья последнего.

Однако почти в трети случаев добавочный проток открывается в двенадцатиперстную кишку самостоятельно, на papilla duodeni minor [Santorini], который располагается выше большого сосочка.

Видео анатомии поджелудочной железы

Синтопия поджелудочной железы. Расположение поджелудочной железы. Топографическая анатомия поджелудочной железы.

Головку поджелудочной железы охватывает сверху, снаружи и снизу двенадцатиперстная кишка, прочно фиксируя ее вместе с общим желчным и поджелудочными протоками.

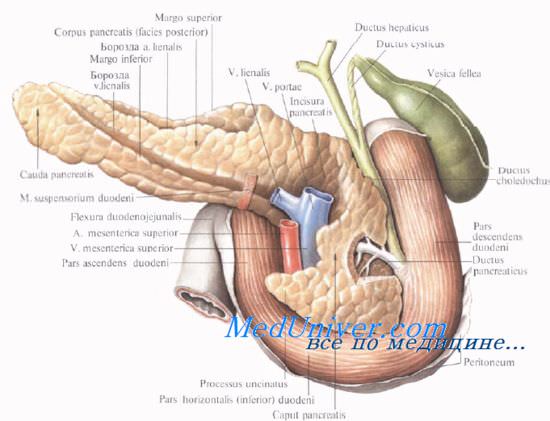

Позади головки поджелудочной железы наиболее кнаружи располагается нижняя полая вена. Кнутри от нее, прилегая к головке или в ее толще, проходит ductus choledochus. Рядом с ним располагается v. mesenterica superior, затем одноименная артерия. Эти сосуды лежат в incisura pancreatis.

Выйдя из-под нижнего края поджелудочной железы, верхние брыжеечные сосуды ложатся на переднюю поверхность горизонтальной или восходящей части двенадцатиперстной кишки. Верхние брыжеечные сосуды и нижнюю полую вену разделяет расположенный на нижнем крае головки крючковидныи отросток, processus uncinatus [Winslow].

Позади головки поджелудочной железы происходит слияние верхней брыжеечной и селезеночной вен, в результате чего образуется воротная вена, v. portae.

Опухоли головки поджелудочной железы могут сдавить воротную вену, в результате чего возникает портальная гипертензия, сопровождающаяся определенным симптомокомплексом: резким увеличением селезенки (спленомегалией), скоплением жидкости в брюшинной полости (асцитом) и кровотечением из расширенных вен в области портокавальных анастомозов. К уже известным анастомозам на передней брюшной стенке и в области пищеводно-кардиального соединения следует добавить и портокаваль-ные анастомозы в области прямой кишки (о них речь пойдет ниже). Опухоль может сдавить и расположенный рядом ductus choledochus, что проявляется развитием механической желтухи.

Иногда головка поджелудочной железы располагается ниже брыжейки, тогда она может прилегать к брюшине в области sinus mesentericus dexter. В этом случае спереди от нее лежат петли тонкой кишки и правая часть поперечной ободочной кишки.

Тело поджелудочной железы представляет среднюю, наибольшую часть органа. На передней поверхности тела расположен выступающий вперед сальниковый бугор, tuber omentale. Передняя поверхность тела поджелудочной железы прилегает к заднему листку париетальной брюшины, являющейся задней стенкой сальниковой сумки, а через нее — к задней стенке желудка. Сальниковый бугор часто располагается вблизи нижней поверхности правой доли печени.

У верхнего края тела поджелудочной железы располагается truncus coeliacus. По верхнему краю тела в правой его части идет a. hepatica communis, а влево позади верхнего края железы или вдоль него, иногда заходя на переднюю поверхность, располагается селезеночная артерия, a. splenica (lienalis), направляющаяся к селезенке.

Позади тела поджелудочной железы, ниже артерии, располагается v. splenica (lienalis), образующая углубление в ткани железы. Несколько глубже позади тела и хвоста железы располагаются почечные и нижние надпочечные сосуды, левая почка и надпочечник.

Нижний край поджелудочной железы прилегает к брыжейке поперечной ободочной кишки. Снизу к телу прилегает flexura duodenojejunalis.

Слева, к хвосту поджелудочной железы, прилегает flexura coli sinistra.

Отношение поджелудочной железы к брюшине. Кровоснабжение поджелудочной железы.

Брюшина покрывает переднюю и нижнюю поверхности поджелудочной железы, задняя поверхность железы совершенно лишена брюшины. Брюшинные связки представляют собой складки брюшины при ее переходе на переднюю поверхность органа с соседних областей.

У верхнего края поджелудочной железы располагаются две упомянутые выше складки: желудочно-поджелудочная и печеночно-поджелудочная. Поджелудочно-селезеночная, lig. pancreaticosplenicum, и поджелудочно-ободочная, lig. pancreaticocolicum, связки являются участками желудочно-селезеночной и диафрагмально-селезеночной связок.

Хвост поджелудочной железы иногда покрыт брюшиной со всех сторон, что бывает связано с наличием хорошо выраженной lig. pancreaticosplenicum. В этом случае хвост обладает определенной подвижностью.

Кровоснабжение поджелудочной железы

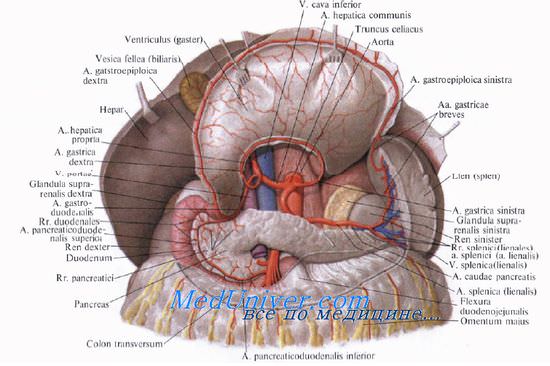

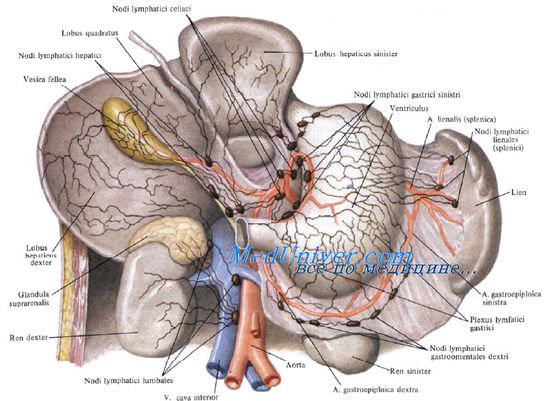

Кровоснабжают поджелудочную железу ветви общей печеночной, селезеночной и верхней брыжеечной артерий. Сверху к головке железы подходит a. gastroduodenalis, от которой отходит а. pancreaticoduodenalis superior, дающая переднюю и заднюю ветви.

A. pancreaticoduodenalis inferior начинается обычно от верхней брыжеечной артерии или от ее ветви. Она также делится на переднюю и заднюю ветви. Верхние и нижние панкреатодуоденальные артерии анастомозируют друг с другом, образуя артери&чьные дуги, от которых отходят ветви к головке поджелудочной железы и к двенадцатиперстной кишке.

От селезеночной артерии и реже от общей печеночной отходит относительно крупная большая поджелудочная артерия, а. рапсrеatica magna, которая позади тела железы идет к ее нижнему краю, где делится на правую и левую ветви. Кроме этой артерии, к хвосту и телу железы от a. splenica (lienalis) отходят rr. pancreatici.

Учебное видео анатомии чревного ствола и его ветвей

Венозный отток от поджелудочной железы. Лимфоотток поджелудочной железы. Иннервация поджелудочной железы.

Отток венозной крови от поджелудочной железы происходит непосредственно в воротную вену и ее главные притоки: vv. splenica (lienalis) et mesenterica superior. Вены сопровождают верхние и нижние панкреатодуоденальные артерии и тоже образуют дуги на передней и задней поверхности головки поджелудочной железы.

Лимфоотток от поджелудочной железы происходит сначала в пилорические, верхние и нижние панкреатодуоденальные, верхние и нижние поджелудочные, а также селезеночные узлы. Затем лимфа направляется в чревные узлы.

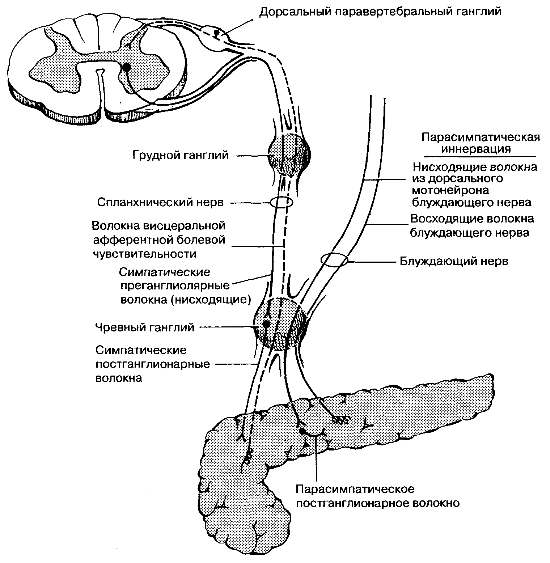

Иннервируют поджелудочную железу ветви нескольких сплетений: чревного, печеночного, верхнебрыжеечного, селезеночного и левого почечного.

Нервы к поджелудочной железе подходят большей частью вместе с сосудами, образуя на поверхности и внутри железы единое нервное сплетение (plexus pancreaticus). Оно представляет собой мощную рефлексогенную зону, раздражение которой может вызвать шоковое состояние.

Видео урок топографической анатомии и оперативной хирургии брюшной полости. Кишечные швы

– Вернуться в оглавление раздела “Топографическая анатомия и оперативная хирургия живота”

Редактор: Искандер Милевски. Дата последнего обновления публикации: 11.9.2020

Источник

Внутренние органы — сложные анатомические образования, которые, помимо функциональной ткани, содержат кровеносные сосуды, нервные волокна и соединительную ткань.

Кровоснабжение поджелудочной железы позволяет ей вырабатывать необходимое количество панкреатического сока и обеспечивать нормальное пищеварение.

Анатомическое строение

Вторая по размеру железа в организме человека — поджелудочная. Этот орган располагается рядом с желудком в области солнечного сплетения. Он состоит из трех частей: головки, тела и хвоста. Головка располагается рядом с двенадцатиперстной кишкой, находясь с ней в плотном контакте.

Орган покрыт тонким слоем брюшины. Средний размер железы — 25 см в длину и 3-9 см в толщину. Вес колеблется от 70 до 170 г. Ее размеры различаются у каждого человека — это связано с количеством долек.

Панкреатические клетки вырабатывают большое количество ферментов: липазу, трипсин, мальтазу и др. Они выделяются по протокам в полость двенадцатиперстной кишки, где действуют на питательные вещества.

Особенности

Схема кровоснабжения поджелудочной железы отличается от большинства органов. Она не имеет отдельной артерии, а кровоснабжается из ветвей печеночных, селезеночных и верхних брыжеечных сосудов.

Основную массу железы составляют клетки, вырабатывающие ферменты, и протоки. Панкреатический проток продолжается от хвоста органа до его головки. Перед попаданием в двенадцатиперстную кишку он сливается с общим желчным протоком.

Основной панкреатический проток состоит из отдельных небольших ветвей, выходящих из долек поджелудочной железы. В последних вырабатываются ферменты и другие вещества, необходимые для нормального пищеварения. Главный проток имеет диаметр от 2 до 4 мм.

Отток лимфы происходит в лимфатические узлы, расположенные рядом с органом. Затем она попадает в грудной лимфатический проток, а далее — в венозную систему.

Справка. Анатомия, в том числе кровоснабжение органа, может отличаться у каждого человека. Однако общие принципы формирования основных сосудов, протоковой системы и нервов сохраняются. Это обеспечивает образование и секрецию ферментов при приеме пищи.

Кровоснабжение поджелудочной

Выделяется три артерии поджелудочной железы, питающих орган:

- селезеночная артерия;

- панкреатодуоденальная нижняя;

- панкреатодуоденальная верхняя.

От печеночной артерии и верхней брыжеечной отходят ветви, питающие ткань в головке органа, — это верхняя и нижняя панкреатодуоденальные артерии. Оба сосуда сливаются и формируют артериальную дугу, обеспечивающую постоянное кровоснабжение органа.

Сосуды поджелудочной железы характеризуются двумя особенностями:

- магистральное расположение дуг, возникающих в результате слияния крупных артерий;

- артериальные веточки очень разветвлены, что обеспечивает хорошее кровоснабжение отдельных долек органа.

Помимо притока артериальной крови, важен венозный отток от поджелудочной железы. Он обеспечивается разветвленной сетью вен, которые сливаются друг с другом и впадают в воротную вену.

Это интересно:

Что такое жировая инфильтрация поджелудочной и к чему она может привести?

Что означает повышенная эхогенность поджелудочной железы?

Кальциноз поджелудочной железы: причины, диагностика, лечение.

Желудочно-двенадцатиперстная артерия

Эта артерия проходит рядом с желудком и начальным отделом тонкой кишки. Ее средний диаметр достигает 5 мм, а длина — 4 см. Благодаря этому через нее проходит большой объем артериальной крови. Именно желудочно-двенадцатиперстная артерия наиболее часто вовлечена в патологические процессы, затрагивающие кровоснабжение органа.

Существуют врожденные аномалии, характеризующиеся неправильным отхождением сосудов, питающих поджелудочную железу. Частичная резекция органа по поводу злокачественного новообразования может привести к повреждению целостности желудочно-двенадцатиперстной артерии. При этом развивается массивное кровотечение в брюшную полость.

Для устранения осложнения необходимо выполнить шунтирование правой печеночной артерии. Когда она соединена с верхним брыжеечным сосудом — это приводит к недостаточному кровоснабжению панкреатических долек. У пациента отмечаются диспепсические явления и болевые ощущения в верхней части живота.

На заметку. При нарушении кровоснабжения поджелудочной железы у человека развиваются некроз органа и панкреатит. Патология характеризуется воспалительными изменениями и склонностью к постоянному прогрессированию в отсутствие лечения.

Секреция панкреатического сока и иннервация

Выделение ферментов в двенадцатиперстную кишку контролируется нервными импульсами. Иннервация поджелудочной железы представлена разветвленной сетью симпатических и парасимпатических нервных волокон.

Если у человека активируется блуждающий нерв, то панкреатический сок выделяется из долек в протоковую систему, откуда поступает в просвет кишечника. Аналогичным стимулом является попадание пищи в желудок. Панкреатический сок содержит большое количество ферментов, обеспечивающих переваривание жиров, белков и углеводов.

При активности симпатической системы, представленной чревным нервом, выделение секрета угнетается. Если же возбуждающий стимул действует длительно, секреция усиливается. Симпатическая и парасимпатическая системы не конкурируют друг с другом, а позволяют поджелудочной железе своевременно выделять панкреатический сок.

Важный фактор его выделения — увеличение в крови уровня секретина. Это гормоноподобное вещество, которое вырабатывается клетками желудка. Секретин прямо воздействует на клетки, усиливая секрецию ферментов.

Помимо влияния на выделение ферментов, чревный и блуждающий нервы регулируют степень кровоснабжения органа, скорость оттока лимфы, а также перистальтику желудка и тонкого кишечника. При изменении иннервации эти процессы нарушаются.

Справка. Знание особенностей анатомического строения органа позволяет своевременно заподозрить развитие заболевания и обратиться за медицинской помощью. Самолечение при патологиях поджелудочной железы недопустимо.

Заключение

Поджелудочная железа — анатомически сложно устроенный орган. Он состоит из экзокринной части, образующей панкреатический сок, и эндокринной, вырабатывающей инсулин и другие гормоны.

Нормальная работа железы поддерживается за счет большого количества кровеносных сосудов и иннервации вегетативной нервной системы. Все анатомические образования находятся в тесном взаимодействии друг с другом, обеспечивая постоянную и бесперебойную работу органа.

Источник

Анатомия поджелудочной железы

Глава 8. Панкреатиты

- Эмбриология.

- Анатомическое строение и расположение поджелудочной железы

- Иннервация, кровоснабжение и лимфоотток

Эмбриология

Развитие поджелудочной железы начинается на четвертой неделе беременности при формировании брюшного (вентрального) и заднего (дорсального) зачатков двенадцатиперстной кишки. Вентральный зачаток образуется из зародышевого желчного протока. По мере роста он поворачивается вместе с желчным протоком вдоль оси двенадцатиперстной кишки, и на шестой неделе беременности оказывается чуть ниже заднего зачатка поджелудочной железы. На восьмой неделе происходит соединение вентральной и дорсальной частей будущей поджелудочной железы. Хвост, тело и часть головки железы развиваются из дорсального зачатка, а из вентрального — остальная часть головки и крючковидный отросток железы (рис. 8.1).

Оба зачатка (дорсальный и вентральный) имеют центральные протоки, открывающиеся самостоятельно в двенадцатиперстную кишку. Слияние этих протоков на уровне головки поджелудочной железы дает начало общему протоку железы — Вирсунгову протоку. Общий проток поджелудочной железы дренирует тело, хвост и часть головки железы, открываясь в двенадцатиперстную кишку через главный дуоденальный сосок (фатеров сосок). Расположенная в головке часть заднего протока поджелудочной железы, формирует дополнительный проток Санторини, который дренирует отдельные дольки головки железы непосредственно в двенадцатиперстную кишку через малый (дополнительный) сосок (рис. 8.2). Вначале протоки Санторини и Вирсунга связаны малой соединительной ветвью. Поскольку передняя часть поджелудочной железы и, следовательно, передний проток железы развиваются из первичного желчного пузыря, то часто общий желчный проток и общий проток поджелудочной железы сливаются около фатерова соска и образуют общую ампулу в стенке двенадцатиперстной кишки (рис. 8.3). Иногда этого слияния не происходит, и оба протока имеют собственные выходы в двенадцатиперстную кишку.

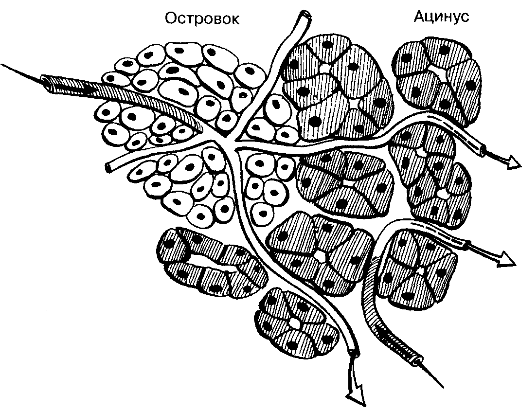

Ацинусы экзокринной части поджелудочной железы образуются между третьей и четвертой неделями беременности как разветвление начальных участков переднего и заднего протоков. Эндокринные участки железы (островки) развиваются как зачатки из этих же протоков между 10—14-й неделями гестации. После 16-й недели эндокринная часть железы отделяется от протоков, приобретает собственное кровоснабжение и становится независимой от системы протоков железы.

Рис. 8.1. Эмбриональное развитие поджелудочной железы. На четвертой неделе беременности на средней кишке эмбриона появляются дорсальный и вентральный зачатки. Вентральный зачаток в свою очередь подразделяется на каудальную и краниальную части. Из каудальной в дальнейшем развивается общий желчный проток (А, Б). На шестой неделе развития вентральная часть поджелудочной железы поворачивается вокруг оси двенадцатиперстной кишки. При этом вентральная часть железы достигает дорсальной ее части, подтягивая за собой общий желчный проток (В, Г). На восьмой неделе происходит сращение дорсальной и вентральной частей железы, а далее начинается сращение дорсального и вентрального участков протока.

Рис. 8.2. Протоки поджелудочной железы. Терминология часто противоречива. До слияния протоков задний проток (проток Санторини) дренирует большую часть железы. Но в действительности проток Санторини является маленьким дополнительным протоком. Расположенный в передней части железы Вирсунгов проток после слияния протоков оказывается функционально основным. По нему происходит дренирование железы через большой сосочек двенадцатиперстной кишки.

Рис. 8.3. Анатомическая взаимосвязь общего желчного протока и протоков поджелудочной железы

Анатомическое строение и расположение поджелудочной железы

Поджелудочная железа взрослого человека имеет длину примерно 15 см, массу 90 г и располагается за париетальной брюшиной на задней брюшной стенке. Железа ориентирована косо вверх от головки к хвосту, при этом головка плотно прилегает к С-образной петле двенадцатиперстной кишки, а хвост проецируется на ворота селезенки (рис. 8.4). Передняя поверхность поджелудочной железы покрыта париетальной брюшиной, антральным отделом желудка, печенью, поперечной частью ободочной кишки, дистальной частью двенадцатиперстной кишки. Условно железу делят на головку, перешеек, тело и хвост; а головка имеет нижний придаток, происходящий из вентральной части поджелудочной железы и называемый крючковидным отростком. Из-за слияния вентральной и дорсальной частей железы общий желчный проток проходит сквозь выемку внутри паренхимы головки железы и перед впадением в фатеров сосок соединяется с вентральным протоком поджелудочной железы. Самая узкая часть железы представлена шейкой, которая ориентирована вперед, вверх и влево и связывает головку и тело железы. Далее следует дугообразно изогнутое тело железы, заканчивающееся в виде хвоста у ворот селезенки.

Рис. 8.4. Схематичное изображение поперечного среза верхних отделов брюшной полости. Показано анатомическое взаимоотношение поджелудочной железы с другими органами.

Анатомия экзокринной части поджелудочной железы

При описании панкреатических или билиарных протоков для точной характеристики их локализации обычно используют термины “дистальный” и “проксимальный”. По мнению большинства клиницистов, при характеристике билиарных и панкреатических протоков под дистальным понимается наиболее удаленный от источника секреции, а под проксимальным — наиболее близкий к источнику секреции. Следовательно, проксимальный панкреатический проток — это часть протока железы, берущего начало из хвоста поджелудочной железы, а дистальный — это часть протока, входящая в состав фатерова соска (либо малого соска, когда речь идет о протоке Санторини). Дистальная часть общего желчного протока — это часть общего желчного протока внутри фатерова соска. В других учебных пособиях, в особенности в учебниках по анатомии, понятия “дистальный” и “проксимальный” используются в противоположном значении.

Протоки передней и задней частей поджелудочной железы срастаются в 90 % случаев и образуют главный панкреатический проток, через который осуществляется дренаж экзокринного панкреатического секрета. Главный проток постепенно увеличивается в диаметре от хвоста к головке железы, и на всем протяжении собирает веточки мелких протоков, отходящих от долек поджелудочной железы. Обычно Вирсунгов проток и общий желчный проток объединены общей ампулой, имеющей различную величину. Ампула окружена сфинктерной мышцей — сфинктером Одди. Эта мышца — составная часть панкреатического и желчного протоков, но общим сфинктером для обоих протоков не является (рис. 8.5). Теоретически, отдельные части сфинктера предотвращают рефлюкс содержимого двенадцатиперстной кишки в билиарный или панкреатический протоки, рефлюкс билиарного секрета в проток поджелудочной железы, рефлюкс панкреатического секрета в билиарную систему. Измерение давления (манометрия) с помощью микроканюляции протоков свидетельствует о более высоком давлении в протоке поджелудочной железы по сравнению с общим желчным протоком. Имеет ли эта разница давлений какое-нибудь физиологическое значение, до сих пор неясно.

Проток Санторини дренирует часть головки поджелудочной железы через дополнительный малый сосочек, расположенный на 2 см проксимальнее и чуть впереди от большого фатерова соска. У большинства людей основная часть секрета поджелудочной железы выделяется через Вирсунгов проток и большой сосочек. Но примерно у 10 % людей главный панкреатический и Вирсунгов протоки не сообщаются, при этом главный проток железы может дренироваться через проток Санторини и малый сосочек. Такое состояние, известное как разделенная поджелудочная железа (pancreas divisum), может быть причиной рецидивирующих панкреатитов у пациентов, у которых не выявлены другие причины заболевания (рис. 8.6). Однако передняя часть поджелудочной железы (нижняя часть головки и крючковидный отросток) в норме в любом случае дренируются Вирсунговым протоком, потому что эти структуры имеют общее эмбриональное происхождение. Билиарный дренаж обычно не нарушается, поскольку желчный проток и вентральная часть поджелудочной железы имеют общее происхождение, и поэтому общий желчный проток дренируется в норме через большой дуоденальный сосок.

Поджелудочная железа состоит преимущественно из экзокринной ткани. Ацинусы являются основным элементом экзокринной части железы, они вместе с разветвленной сетью протоков составляют более 80 % массы железы. Ацинусы представляют собой субъединицы долек поджелудочной железы (рис. 8.7) и состоят из пирамидальных клеток, которые апикальной частью обращены к секреторному канальцу.

Рис. 8.5. Сфинктер Одди. Этот сфинктер функционирует так, что он не только отделяет проток поджелудочной железы и общий желчный проток от полости кишечника, но и на небольшом протяжении разделяет эти протоки друг от друга.

Рис. 8.6. (А) Строение поджелудочной железы. Схематично отражена возможность нарушения слияния отдельных протоков железы. Общий желчный проток и проток в вентральной части железы (нижняя часть головки железы) функционируют нормально. Задняя часть железы дренируется через малый проток Санторини и далее через малый сосочек. (В) При проведении ретроградной холепистопанкреатографии визуализируются проток Санторини, Вирсунгов и общий желчный проток.

Эти канальцы сливаются с соседними и образуют внутридольковые протоки, которые формируют междольковые протоки, впадающие затем в главный проток железы. Ацинарные клетки секретируют ферменты поджелудочной железы в неактивной форме (в виде проферментов). Центроацинарные клетки выстилают секреторные канальцы в пределах ацинуса, а дальше от этой зоны протоки выстилают невысокие столбчатые клетки эпителия. Центроацинарные клетки и клетки протоков поджелудочной железы ответственны за секрецию воды и электролитов, необходимых для доставки проферментов в двенадцатиперстную кишку для последующей активации.

Рис. 8.7. Строение экзокринной части поджелудочной железы: панкреатическая долька, система протоков, ацинусы

Анатомия эндокринной части поджелудочной железы

Эндокринная часть поджелудочной железы состоит из небольших островков клеток, известных как островки Лангерганса. Они отделены от ацинусов экзокринной части железы прослойками соединительной ткани. Эти островки окружены и пронизаны богатой капиллярной сетью, которая доставляет кровь от островков к ацинарным клеткам. Приносящая артериола входит в островок, образует в нем капиллярный клубочек, выходит из островка в виде выносящей артериолы, а затем попадает в соседнюю экзокринную ткань поджелудочной железы. Таким образом, несмотря на то, что ацинусы имеют свою собственную систему кровоснабжения, инсулоацинарная портальная система позволяет эндокринной паренхиме железы локально влиять на экзокринную функцию железы (рис. 8.8).

Иннервация, кровоснабжение и лимфоотток

Кровоснабжение поджелудочной железы осуществляется ветвями чревной, верхней брыжеечной и селезеночной артерий. Венозный отток происходит через панкреатодуоденальные вены, селезеночную вену, верхнюю брыжеечную вену и, в конечном итоге, через воротную вену печени. Лимфатические узлы расположены по ходу сосудов и в большинстве своем заканчиваются в панкреатоселезеночных лимфатических узлах. Часть лимфы также поступает в панкреатодуоденальные и периаортальные лимфатические узлы возле устья верхней брыжеечной артерии (рис. 8.9). Иннервация осуществляется симпатической и парасимпатической нервными системами через чревное сплетение и, в меньшей степени, через печеночное и верхнее брыжеечное сплетения (рис. 8.10).

Рис. 8.8. Инсулоацинарная портальная система поджелудочной железы, соотношение экзокринной и эндокринной частей.

Рис. 8.9. Сосудистое и лимфатическое снабжение поджелудочной железы. Для лучшего обзора железы желудок “сдвинут” вперед и вверх.

Рис. 8.10. Вегетативная иннервация поджелудочной железы.

Эфферентные парасимпатические волокна блуждающего нерва проходят через эти сплетения без образования синапсов и заканчиваются парасимпатическими ганглиями внутри фиброзных перегородок, разделяющих дольки поджелудочной железы. Постганглионарные волокна снабжают ацинусы, протоки, островки Лангерганса. Эфферентные симпатические волокна берут свое начало в латеральном сером веществе торакального и люмбального отделов спинного мозга, затем образуют синапсы с нейронами ганглиев чревного и верхнего брыжеечного сплетений. Постганглионарные симпатические волокна иннервируют кровеносные сосуды. Афферентная часть иннервации до конца не изучена, но, возможно, эти волокна проходят вместе с блуждающим нервом через чревное сплетение и затем к симпатической цепочке через крупные спланхнические нервы. В целом же все нервы, идущие к поджелудочной железе и от нее, проходят через чревное сплетение.

Источник