Поджелудочная железа синтопия скелетотопия

Оглавление темы “Топографическая анатомия поджелудочной железы.”:

- Поджелудочная железа. Топография поджелудочной железы. Проекция поджелудочной железы.

- Размеры поджелудочной железы. Форма поджелудочной железы. Протоки поджелудочной железы.

- Синтопия поджелудочной железы. Расположение поджелудочной железы. Топографическая анатомия поджелудочной железы.

- Отношение поджелудочной железы к брюшине. Кровоснабжение поджелудочной железы.

- Венозный отток от поджелудочной железы. Лимфоотток поджелудочной железы. Иннервация поджелудочной железы.

Поджелудочная железа. Топография поджелудочной железы. Проекция поджелудочной железы.

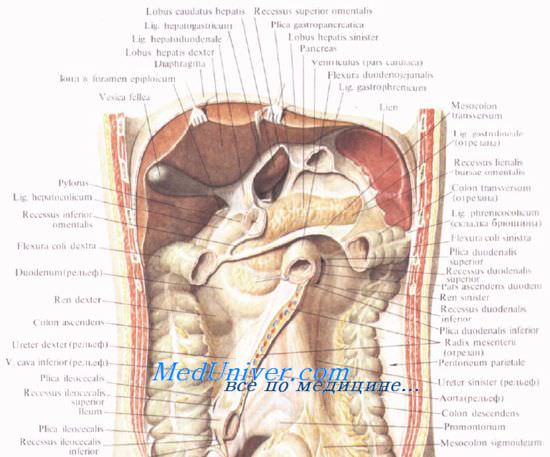

Поджелудочная железа расположена в забрюшинном пространстве ретроперитонеально, позади желудка и сальниковой сумки, в верхней половине живота. Основная масса железы выделяет секрет через выводные протоки в двенадцатиперстную кишку; меньшая часть железы в виде так называемых островков Лангерганса (insulae pancreatiсае [Langerhans]) относится к эндокринным образованиям и выделяет в кровь инсулин, регулирующий содержание сахара в крови.

Поджелудочную железу относят к верхнему этажу брюшинной полости, поскольку функционально и анатомически она связана с двенадцатиперстной кишкой, печенью и желудком.

Поджелудочную железу разделяют на три отдела: головку, тело и хвост. Выделяют также участок между головкой и телом — шейку железы.

Топография поджелудочной железы. Проекция поджелудочной железы.

На переднюю брюшную стенку поджелудочная железа проецируется в эпигастральной, частично в пупочной и в левой подреберной областях. Верхний край поджелудочной железы проецируется на переднюю брюшную стенку по линии, проходяшей справа налево через середину расстояния между мечевидным отростком и пупком (уровень тела I поясничного позвонка). При этом правая часть линии лежит несколько ниже горизонтали, а левая — выше.

В целом можно сказать, что по отношению к горизонтальной плоскости поджелудочная железа чаще расположена косо: головка железы лежит ниже, а тело и хвост — выше.

Размеры поджелудочной железы. Форма поджелудочной железы. Протоки поджелудочной железы.

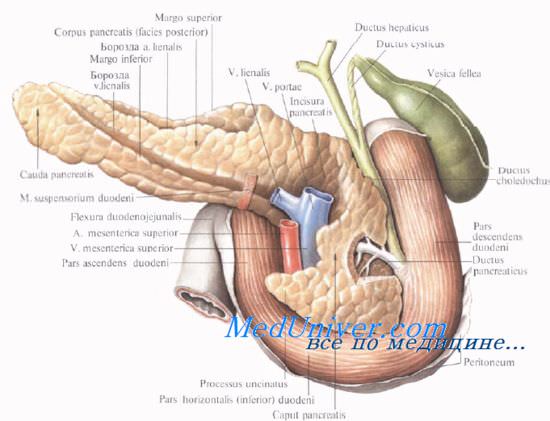

Форма поджелудочной железы чаще вытянутая. В среднем длина поджелудочной железы равна 16—17 см. Головка ее наиболее широкая (до 5 см) и толстая (1,5—3,5 см). Тоньше и уже она в хвостовой части (примерно 2×2 см). Капсулы pancreas не имеет, благодаря чему резко бросается в глаза ее дольчатое строение. Однако тело pancreas имеет фасциальный покров на задней поверхности; головка железы имеет фасциальный покров и спереди, и сзади.

Выводная система поджелудочной железы начинается с мелких дольковых протоков, которые впадают в основной и добавочный протоки.

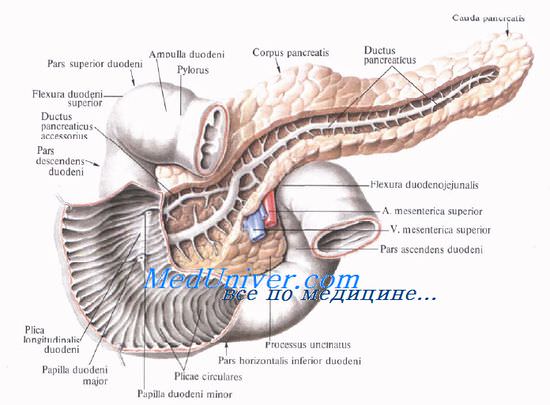

Проток поджелудочной железы, ductus pancreaticus, или вирсунгов проток [Wirsung], идет от хвоста к головке железы, располатаясь в хвосте и теле на середине высоты и на равном расстоянии от передней и задней поверхности железы, в головке — ближе к ее задней поверхности. Диаметр протока равен 2 мм в хвосте, 2—3 мм — в теле и 3—4 мм — в головке железы. В области большого дуоденального (фатерова) сосочка он соединяется с ductus choledochus или открывается самостоятельно.

Проток поджелудочной железы у места соединения с ductus choledochus имеет собственный гладкомышечный сфинктер, m. sphincter ductus pancreatici, сфинктер Одди [Oddi], функционирующий совместно со сфинктером печеночно-поджелуд очной ампулы [Vater]. Все сфинктеры общего желчного протока и протока поджелудочной железы называют также четырехкомпонентным сфинктером Бой-дена [Boyden].

В результате деятельности этого сфинктера в двенадцатиперстную кишку поступает только поджелудочный сок или поджелудочный сок и желчь вместе.

Добавочный проток поджелудочной железы, ductus pancreaticus accessorius [Santorini], располагается выше основного и соединяется с главным протоком в головке на расстоянии 2,5—3,5 см от устья последнего.

Однако почти в трети случаев добавочный проток открывается в двенадцатиперстную кишку самостоятельно, на papilla duodeni minor [Santorini], который располагается выше большого сосочка.

Видео анатомии поджелудочной железы

Синтопия поджелудочной железы. Расположение поджелудочной железы. Топографическая анатомия поджелудочной железы.

Головку поджелудочной железы охватывает сверху, снаружи и снизу двенадцатиперстная кишка, прочно фиксируя ее вместе с общим желчным и поджелудочными протоками.

Позади головки поджелудочной железы наиболее кнаружи располагается нижняя полая вена. Кнутри от нее, прилегая к головке или в ее толще, проходит ductus choledochus. Рядом с ним располагается v. mesenterica superior, затем одноименная артерия. Эти сосуды лежат в incisura pancreatis.

Выйдя из-под нижнего края поджелудочной железы, верхние брыжеечные сосуды ложатся на переднюю поверхность горизонтальной или восходящей части двенадцатиперстной кишки. Верхние брыжеечные сосуды и нижнюю полую вену разделяет расположенный на нижнем крае головки крючковидныи отросток, processus uncinatus [Winslow].

Позади головки поджелудочной железы происходит слияние верхней брыжеечной и селезеночной вен, в результате чего образуется воротная вена, v. portae.

Опухоли головки поджелудочной железы могут сдавить воротную вену, в результате чего возникает портальная гипертензия, сопровождающаяся определенным симптомокомплексом: резким увеличением селезенки (спленомегалией), скоплением жидкости в брюшинной полости (асцитом) и кровотечением из расширенных вен в области портокавальных анастомозов. К уже известным анастомозам на передней брюшной стенке и в области пищеводно-кардиального соединения следует добавить и портокаваль-ные анастомозы в области прямой кишки (о них речь пойдет ниже). Опухоль может сдавить и расположенный рядом ductus choledochus, что проявляется развитием механической желтухи.

Иногда головка поджелудочной железы располагается ниже брыжейки, тогда она может прилегать к брюшине в области sinus mesentericus dexter. В этом случае спереди от нее лежат петли тонкой кишки и правая часть поперечной ободочной кишки.

Тело поджелудочной железы представляет среднюю, наибольшую часть органа. На передней поверхности тела расположен выступающий вперед сальниковый бугор, tuber omentale. Передняя поверхность тела поджелудочной железы прилегает к заднему листку париетальной брюшины, являющейся задней стенкой сальниковой сумки, а через нее — к задней стенке желудка. Сальниковый бугор часто располагается вблизи нижней поверхности правой доли печени.

У верхнего края тела поджелудочной железы располагается truncus coeliacus. По верхнему краю тела в правой его части идет a. hepatica communis, а влево позади верхнего края железы или вдоль него, иногда заходя на переднюю поверхность, располагается селезеночная артерия, a. splenica (lienalis), направляющаяся к селезенке.

Позади тела поджелудочной железы, ниже артерии, располагается v. splenica (lienalis), образующая углубление в ткани железы. Несколько глубже позади тела и хвоста железы располагаются почечные и нижние надпочечные сосуды, левая почка и надпочечник.

Нижний край поджелудочной железы прилегает к брыжейке поперечной ободочной кишки. Снизу к телу прилегает flexura duodenojejunalis.

Слева, к хвосту поджелудочной железы, прилегает flexura coli sinistra.

Отношение поджелудочной железы к брюшине. Кровоснабжение поджелудочной железы.

Брюшина покрывает переднюю и нижнюю поверхности поджелудочной железы, задняя поверхность железы совершенно лишена брюшины. Брюшинные связки представляют собой складки брюшины при ее переходе на переднюю поверхность органа с соседних областей.

У верхнего края поджелудочной железы располагаются две упомянутые выше складки: желудочно-поджелудочная и печеночно-поджелудочная. Поджелудочно-селезеночная, lig. pancreaticosplenicum, и поджелудочно-ободочная, lig. pancreaticocolicum, связки являются участками желудочно-селезеночной и диафрагмально-селезеночной связок.

Хвост поджелудочной железы иногда покрыт брюшиной со всех сторон, что бывает связано с наличием хорошо выраженной lig. pancreaticosplenicum. В этом случае хвост обладает определенной подвижностью.

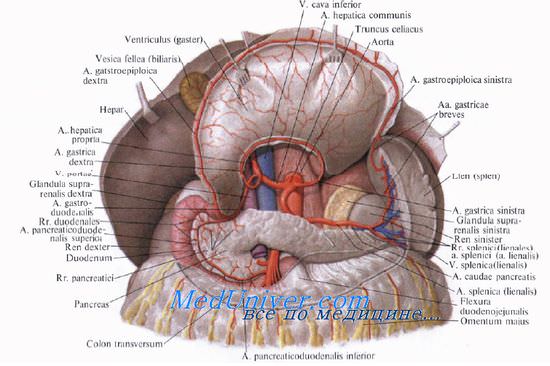

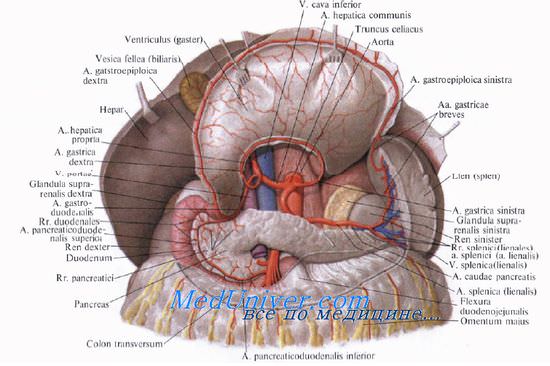

Кровоснабжение поджелудочной железы

Кровоснабжают поджелудочную железу ветви общей печеночной, селезеночной и верхней брыжеечной артерий. Сверху к головке железы подходит a. gastroduodenalis, от которой отходит а. pancreaticoduodenalis superior, дающая переднюю и заднюю ветви.

A. pancreaticoduodenalis inferior начинается обычно от верхней брыжеечной артерии или от ее ветви. Она также делится на переднюю и заднюю ветви. Верхние и нижние панкреатодуоденальные артерии анастомозируют друг с другом, образуя артери&чьные дуги, от которых отходят ветви к головке поджелудочной железы и к двенадцатиперстной кишке.

От селезеночной артерии и реже от общей печеночной отходит относительно крупная большая поджелудочная артерия, а. рапсrеatica magna, которая позади тела железы идет к ее нижнему краю, где делится на правую и левую ветви. Кроме этой артерии, к хвосту и телу железы от a. splenica (lienalis) отходят rr. pancreatici.

Учебное видео анатомии чревного ствола и его ветвей

Венозный отток от поджелудочной железы. Лимфоотток поджелудочной железы. Иннервация поджелудочной железы.

Отток венозной крови от поджелудочной железы происходит непосредственно в воротную вену и ее главные притоки: vv. splenica (lienalis) et mesenterica superior. Вены сопровождают верхние и нижние панкреатодуоденальные артерии и тоже образуют дуги на передней и задней поверхности головки поджелудочной железы.

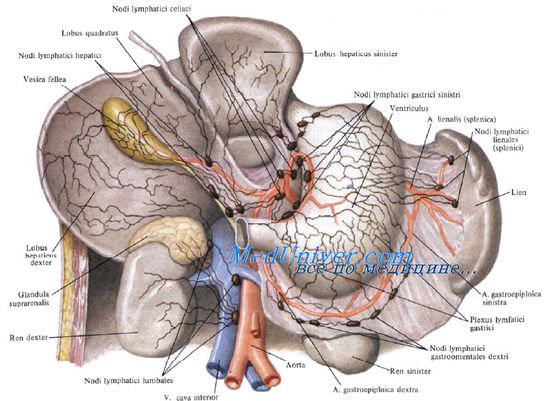

Лимфоотток от поджелудочной железы происходит сначала в пилорические, верхние и нижние панкреатодуоденальные, верхние и нижние поджелудочные, а также селезеночные узлы. Затем лимфа направляется в чревные узлы.

Иннервируют поджелудочную железу ветви нескольких сплетений: чревного, печеночного, верхнебрыжеечного, селезеночного и левого почечного.

Нервы к поджелудочной железе подходят большей частью вместе с сосудами, образуя на поверхности и внутри железы единое нервное сплетение (plexus pancreaticus). Оно представляет собой мощную рефлексогенную зону, раздражение которой может вызвать шоковое состояние.

Видео урок топографической анатомии и оперативной хирургии брюшной полости. Кишечные швы

– Вернуться в оглавление раздела “Топографическая анатомия и оперативная хирургия живота”

Редактор: Искандер Милевски. Дата последнего обновления публикации: 11.9.2020

Источник

Голотопия: головка проецируется на пупочную область (и частично – в эпигастрии), тело – в эпигастральной области, хвост – в левом подреберье.

Скелетотопия: тело располагается на уровне первого поясничного позвонка, головка – второго поясничного, хвост – одиннадцатого грудного.

Синтопия. Головку поджелудочной железы охватывает сверху, снаружи и снизу двенадцатиперстная кишка, прочно фиксируя ее вместе с общим желчным и поджелудочными протоками. Позади головки поджелудочной железы наиболее кнаружи располагается нижняя полая вена. Кнутри от нее, прилегая к головке или в ее толще, проходит ductus choledochus. Рядом с ним располагается v. mesenterica superior, затем одноименная артерия. Эти сосуды лежат в incisura pancreatis.

Выйдя из-под нижнего края поджелудочной железы, верхние брыжеечные сосуды ложатся на переднюю поверхность горизонтальной или восходящей части двенадцатиперстной кишки. Верхние брыжеечные сосуды и нижнюю полую вену разделяет расположенный на нижнем крае головки крючковидныи отросток, processus uncinatus. Позади головки поджелудочной железы происходит слияние верхней брыжеечной и селезеночной вен, в результате чего образуется воротная вена, v. portae.

К уже известным анастомозам на передней брюшной стенке и в области пищеводно-кардиального соединения следует добавить и портокавальные анастомозы в области прямой кишки. Иногда головка поджелудочной железы располагается ниже брыжейки, тогда она может прилегать к брюшине в области sinus mesentericus dexter. В этом случае спереди от нее лежат петли тонкой кишки и правая часть поперечной ободочной кишки.

Тело поджелудочной железы представляет среднюю, наибольшую часть органа. На передней поверхности тела расположен выступающий вперед сальниковый бугор, tuber omentale. Передняя поверхность тела поджелудочной железы прилегает к заднему листку париетальной брюшины, являющейся задней стенкой сальниковой сумки, а через нее — к задней стенке желудка. Сальниковый бугор часто располагается вблизи нижней поверхности правой доли печени. У верхнего края тела поджелудочной железы располагается truncus coeliacus. По верхнему краю тела в правой его части идет a. hepatica communis, а влево позади верхнего края железы или вдоль него, иногда заходя на переднюю поверхность, располагается селезеночная артерия, a. splenica (lienalis), направляющаяся к селезенке. Позади тела поджелудочной железы, ниже артерии, располагается v. splenica (lienalis), образующая углубление в ткани железы.

Несколько глубже позади тела и хвоста железы располагаются почечные и нижние надпочечные сосуды, левая почка и надпочечник. Нижний край поджелудочной железы прилегает к брыжейке поперечной ободочной кишки. Снизу к телу прилегает flexura duodenojejunalis. Слева, к хвосту поджелудочной железы, прилегает flexura coli sinistra.

Заключение

Поджелудочная железа – имеющий дольчатое строение орган, большая часть клеток которого вырабатывают содержащий щелочи и пищеварительные ферменты панкреатический сок, который через специальный проток попадает в тонкую кишку, в просвете которой обеспечивает переваривание белков, жиров и углеводов.

Меньшая часть клеток синтезирует гомоны, регулирующие обмен углеводов в организме (инсулин и глюкагон), а также работу других органов и систем (соматостатин).

Наиболее часто в поджелудочной железе развивается воспалительный процесс, который может иметь как острое, так и хроническое течение, соответственно, острый и хронический панкреатит.

К факторами риска развития воспаления в поджелудочной железе принято относить наследственную предрасположенность, нарушения обмена веществ (повышение содержания в крови жиров, или гиперлипидемия, ожирение, как одно из проявлений нарушений жирового обмена), злоупотребление алкоголем, курение, сопутствующие заболевания органов пищеварения, в первую очередь, желчного пузыря и желчевыводящих путей, инфекции (вирусная, бактериальная глистная), длительный прием лекарственных препаратов, прежде всего гормонов (кортикостероидов, эстрогенов) и некоторых антибиотиков (тетрациклинов), аутоиммунные заболевания.

Поскольку клетки, образующие панкреатический сок, составляют основную массу ткани поджелудочной железы, именно их повреждение и определяет характер и особенности течения воспаления в органе.

В результате воздействия этиологического фактора развивается повреждение прежде всего секретирующих пищеварительный сок ацинарных клеток поджелудочной железы.

В ответ на это повреждение усиливается процесс образования соединительной (рубцовой) ткани и кальцификатов (участков рубцовой ткани содержащий кальций, входивший в состав панкреатического сока), которые сами по себе могут затруднить отток сока поджелудочной железы и усилить повреждение ацинарных клеток. Еще больше осложняют ситуацию образующиеся вследствие изменения свойств панкреатического сока внутрипротоковые белковые «пробки» и конкременты (камни).

Они способствуют попаданию сока в ткань поджелудочной железы, инициируя процесс ее «самопереваривания» и усиливая тем самым процесс повреждения. Хроническое воспаление характеризуется сменяющимися с различной периодичностью процессами повреждения ткани поджелудочной железы с замещением погибших клеток рубцовой тканью.

В некоторых случаях хронический панкреатит может протекать без выраженного повреждения ацинарных клеток. В таких случаев прогрессирование заболевания в основном происходит за счет разрастания соединительной (рубцовой) ткани, «вытесняющей» железистые клетки.

В случае хронического воспаления, характеризующегося постепенным замещением ацинарных клеток рубцовой (соединительной) тканью, снижается выделение пищеварительных ферментов в тонкую кишку, что затрудняет процесс переваривание и всасывание пищи. Это состояние называется внешнесекреторной недостаточностью поджелудочной железы. При прогрессировании воспалительно-рубцовых изменений поджелудочной железы к внешнесекреторным нарушениям присоединяются эндокринные (сахарный диабет) – из-за снижения численности инсулин-секретирующих клеток.

Список литературы.

1. Хирургия, руководство для врачей и студентов. Геоэтар Медицина, 1997г. перевод с английского под редакцией Ю.М. Лопухина и В.С. Савельева;

2. Частная хирургия, учебник. Под редакцией профессора М.И. Лыткина. Ленинград, ВМА имени Кирова, 1990г.

3. Джозеф М. Хендерсон. Патофизиология органов пищеварения. Бином паблишерс, 1997 год.

4. А.А. Шелагуров. Болезни поджелудочной железы. Издательство “Медицина”, 1970 г.

5. Abraham Bogoch, Gastroenterology, New York, 1973.

6. Барбара Бэйтс, Линн Бикли, Роберт Хекельман и др. Энциклопедия клинического обследования больного, перевод с английского. Москва, Геотар медицина 1997г.

7. Маев И.В. Болезни поджелудочной железы / И.В. Маев, Ю.А. Кучерявый. – М.: ГЭОТАРМедиа, 2009.

8. Парсонс Т. Анатомия и физиология: Справочник / Под ред. К.С. Артюхиной. – М.: АСТ: Астрель, 2003.

9. Свиридов А.И. Анатомия человека: Учебник / А.И. Свиридов. – К.: Высш. шк., 2001.

10. Слюсарев А.О. Биология: Учебное пособие / А.О. Слюсарев, А.В. Самсонов, В.М. Мухин. – 2-е изд., испр. – К.: Высш. шк., 1997.

11. Федюкович Н.И. Анатомия и физиология человека: Учебное пособие / Н.И. Федюкович. – 2-е изд. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2002.

Рекомендуемые страницы:

Воспользуйтесь поиском по сайту:

Источник

Поджелудочная железа – орган, обладающий экскреторной и инкреторной функциями. В железе различают головку, тело и хвост. От нижнего края головки иногда отходит крючковидный отросток.

Головка окружена сверху,справа и снизу,соответственно,верхней, нисходящей и нижней горизонтальной частями двенадцатиперстной кишки. Она имеет:

l переднюю поверхность, к которой выше брыжейки по-перечной ободочной кишки прилегает антральная часть желудка, а ниже – петли тонкой кишки;

l заднюю поверхность, к которой прилегают правая по-чечная артерия и вена, общий жёлчный проток и нижняя полая вена;

l верхний и нижний края. Тело имеет:

l переднюю поверхность, к которой прилегает задняя стенка желудка;

l заднюю поверхность, к которой прилегают аорта, селе-зёночная и верхняя брыжеечная вены;

l нижнюю поверхность, к которой снизу прилегает дена-дцатиперстнотощекишечный изгиб;

l верхний, нижний и передний края. Хвост имеет:

l переднюю поверхность, к которой прилегает дно же-лудка;

l заднюю поверхность, прилежащую к левой почке, её со-судам и надпочечнику.

Через всю железу от хвоста к головке проходит проток поджелудочной железы, который, соединяясь с жёлчным прото-ком или отдельно от него , открывается в нисходящую часть две-надцатиперстной кишки на большом дуоденальном сосочке.

Иногда на малом дуоденальном сосочке, расположенном при-близительно на 2 см выше большого, открывается добавочный панкреатический проток.

Связки:

желудочно-поджелудочная –переход брюшины с верхнегокрая железы на заднюю поверхность тела, кардии и дна же-лудка (по ее краю проходит левая желудочная артерия);

привратниково-желудочная –переход брюшины с верхнегокрая тела железы на антральную часть желудка.

Голотопия:В собственно надчревной области и левомподреберье. Проецируется по горизонтальной линии через сере-дину расстояния между мечевидным отростком и пупком.

Скелетотопия:головка– L1,тело–Тh12,хвост–Тh11.Орган находится в косом положении, и его продольная ось на-правлена справа налево и снизу вверх. Иногда железа занимает поперечное положение, при котором все ее отделы расположе-ны на одном уровне, а также нисходящее, когда хвост загнут книзу.

Отношение к брюшине:ретроперитонеальный орган.Кровоснабжениеосуществляется из бассейнов общей пе-

ченочной, селезеночной и верхней брыжеечной артерий. Головка кровоснабжается верхними и нижними поджелу-

дочно-двенадцатиперстными артериями (от желудочно-двенадцатиперстной и верхней брыжеечной артерий, соответст-венно).

Тело и хвост поджелудочной железы получают кровь из селезеночной артерии, которая отдает от 2 до 9 панкреатических ветвей, среди которых самой крупной является a. pancreatica magna.

Венозный отток осуществляется в систему воротной вены через поджелудочно-двенадцатиперстные и селезеночную вены.

Иннервациюподжелудочной железы осуществляют чрев-ное, верхнее брыжеечное, селезеночное, печеночное и левое по-чечное нервные сплетения.

Лимфооттокпроисходит в регионарные узлы первого по-рядка (верхние и нижние поджелудочно-двенадцатиперстные, верхние и нижние панкреатические, селезеночные, позадипило-рические), а также в узлы второго порядка, которыми являются чревные узлы.

Источник