Поджелудочная железа развивается из мезодермы

Эмбриональное развитие поджелудочной железы

Поджелудочная железа развивается из отдельных зачатков — вентрального и дорсального, — образующихся из соединения эмбриональных передней кишки со средней. Дорсальный зачаток увеличивается влево и формирует основную массу зрелой железы.

Вентральный зачаток, тесно связанный с развивающимся общим желчным протоком, первоначально отходит от двенадцатиперстной кишки. Он соединяется с дорсальной системой только на седьмой неделе внутриутробного развития, после ротации позади эмбриональной двенадцатиперстной кишки, и расположен каудально от дорсального зачатка.

Обе части первичной поджелудочной железы содержат аксиальные протоки: дорсальный проток развивается из стенки двенадцатиперстной кишки, а вентральный — из общего желчного протока. При их слиянии вентральный проток (вирзунгов) продолжается дорсальным протоком (санториниев), образуя главный панкреатический проток.

Таким образом, общий желчный и панкреатический протоки открываются в двенадцатиперстную кишку на большом сосочке, тогда как часть дорсального протока внутри головки поджелудочной железы становится более или менее рудиментарной и открывается в двенадцатиперстную кишку проксимально от большого сосочка на небольшом добавочном или малом сосочке.

Полное отсутствие слияния систем двух протоков приводит к развитию разделенной поджелудочной железы. Такая аномалия встречается приблизительно у 5% людей и может быть предрасполагающим фактором панкреатита. Также возможно неполное слияние, при котором санториниев проток остается главным.

Недостаточный поворот тела вентрального зачатка по оси с устьем его протока может привести к развитию кольцевидной поджелудочной железы, окружающей вторую часть двенадцатиперстной кишки, что может вызвать обструкцию двенадцатиперстной кишки.

Схема, показывающая анатомию развивающейся поджелудочной железы:

1 — билиарный зачаток; 2 — вентральный;

3 — дорсальный; 4 — санториниев проток;

5 — вирзунгов проток; 6 — главный панкреатический проток.

Разделенная поджелудочная железа. Определяются протоки в вентральной части железы.

Видно их отсутствие справа от позвоночника.

Хорошо заметно близкое расположение к поджелудочной железе общего желчного протока.

Верхний отдел желудочно-кишечного тракта, кольцевидная поджелудочная железа.

Наблюдается очаговое циркулярное ровное сужение середины второй части двенадцатиперстной кишки.

Дуоденальные складки и слизистая оболочка в остальном нормальные. Рентгенограмма с двойным контрастированием.

– Также рекомендуем “Острый панкреатит – диагностика”

Оглавление темы “Заболевания желудочно-кишечного тракта”:

- Сифилис заднего прохода – диагностика

- Гонорея прямой кишки – диагностика

- Предраковые состояния анальной области – диагностика

- Злокачественные опухоли анального канала – диагностика

- Врожденные аноректальные аномалии – диагностика

- Поджелудочная железа в норме – анатомия, методы обследования

- Эмбриональное развитие поджелудочной железы

- Острый панкреатит – диагностика

- Хронический панкреатит – диагностика

- Наследственный панкреатит – диагностика

Источник

Главная » Эндокринные железы. Развитие и возрастные особенности эндокринных желез.

РАЗВИТИЕ И ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭНДОКРИННЫХ ЖЕЛЕЗ.

Эндокринные железы имеют различное эмбриологическое происхождение, так как развивались из разных зачатков. Исходя из генетических признаков, их можно разделить на пять групп. Так, из энтодермы развиваются щитовидная, паращитовидные, вилочковая железы и эндокринная часть поджелудочной железы; из мезодермы — корковое вещество надпочечника и эндокринная часть половых желез; из эктодермы — гипофиз, шишковидная железа, мозговое вещество надпочечника и параганглии.

Щитовидная железа относится к бранхиогенной группе. Она развивается из глоточного эпителия жаберного отдела первичной кишки, кзади от зачатка языка. Слепое отверстие языка, которое является местом закладки эпителиального зачатка щитовидной железы, представляет собой остаток заросшего щитоязычного протока. Последний существует в период эмбрионального развития в пирамидальном отростке и зарастает в течение 4-й недели внутриутробной жизни. У новорожденных масса железы около 2 г, она увеличивается с ростом всего тела, причем наиболее интенсивно в период полового созревания и у взрослого достигает 40-60 г. Щитовидная железа располагается у новорожденного относительно высоко: ее перешеек достигает нижнего края перстневидного хряща вверху и 5-го трахеального кольца внизу. Форму, характерную для железы взрослого человека, она принимает только к 5-6 годам жизни.

Паращитовидные железы (бранхиогенная группа) развиваются в виде утолщений из эпителия 3-го и 4-го жаберных карманов. У новорожденных они очень близко примыкают к щитовидной железе, поэтому их трудно обнаружить. Наибольшая активность паращитовидных желез отмечается у детей в возрасте 4-7 лет. С возрастом размеры их увеличиваются и масса достигает 40-50 мг.

Вилочковая железа (бранхиогенная группа) развивается из энтодермы области 3-го жаберного кармана и представляет собой лимфоэпителиальный орган. Наибольших размеров она достигает у новорожденных и особенно у детей в возрасте 2 лет; с этого времени до периода полового созревания она увеличивается незначительно. В дальнейшем наступает инволюция железы, в ней развивается соединительная ткань с множеством жировых клеток: паренхима железы остается в виде небольших островков. В редких случаях железа сохраняется у взрослых (так называемый status thymicolymphaticus). Масса вилочковой железы у новорожденного колеблется от 10 до 15 г, а к концу периода полового созревания достигает 30 г. В период полового созревания увеличивается количество жировой и соединительной ткани, а коркового и мозгового вещества становится гораздо меньше.

Поджелудочная железа закладывается в виде двух зачатков энтодермального эпителия стенки двенадцатиперстной кишки — дорсального выпячивания и вентрального, которые к концу 2-го месяца внутриутробной жизни срастаются в единый орган. В толще зачатков эпителий образует тяжи, превращающиеся в трубочки, а из эпителия, выстилающего их, образуется железистая ткань.

Эндокринная часть поджелудочной железы — панкреатические островки — развиваются из энтодермы, главным образом дорсального зачатка, причем процесс образования островков продолжается и после рождения. Клетки панкреатических островков дифференцируются раньше, чем клетки экзокринной части поджелудочной железы, несмотря на то что закладываются они одновременно. Величина островков с возрастом достигает 0,1-0,3 мм.

Надпочечники состоят из коркового и мозгового вещества. Корковое вещество развивается из мезодермы, мозговое вещество появляется позднее и является производным эктодермы. У ребенка первого года жизни корковое вещество преобладает над мозговым, у взрослого и то и другое развито одинаково; у стариков, наоборот, коркового вещества почти вдвое меньше, чем мозгового. У новорожденного масса обоих надпочечников около 7 г и увеличивается к 6-8 мес.; увеличение массы надпочечников продолжается до 30 лет.

Параганглии (хромаффинные тела) развиваются из эктодермы. У зародыша 16-17 мм они представлены в виде клеток двух видов — симпатобластов и хромаффинобластов; первые образуют симпатические узлы, вторые участвуют в образовании хромаффинных органов — параганглиев. Наибольшего развития они достигают к 1 — 1,5 годам жизни. К 10-13 годам почти все параганглии претерпевают обратное развитие.

Половые железы — яички и яичники — первоначально закладываются как индифферентные зачатки половых желез. Они закладываются из мезодермального эпителия в области зародышевой полости тела на внутренней поверхности первичной почки. В дальнейшем эти железы начинают вырабатывать гормоны, влияющие на постепенное формирование вторичных половых признаков.

В мужской половой железе — яичке — гормоны вырабатываются интерстициальными клетками, число которых в первой половине внутриутробной жизни значительно увеличивается, а затем несколько уменьшается. В период половой зрелости их количество вновь возрастает.

В женской половой железе — яичнике — гормоны вырабатываются не только интерстициальными клетками, но и зернистым слоем созревающих фолликулов. Рост последних начинается еще до наступления половой зрелости под влиянием гонадотропных гормонов, вырабатываемых передней долей гипофиза.

Передняя доля гипофиза (неврогенная группа) развивается из эпителиального выпячивания дорсальной стенки ротовой бухты в виде кармана по направлению к нижней поверхности головного мозга, в области нижней стенки III желудочка, где присоединяется к будущей задней доле гипофиза. Задняя доля развивается позже передней из отростка воронки, processus infundibuli, промежуточного мозга и в дальнейшем присоединяется к передней доле. У новорожденного гипофиз чаще треугольный. Его вертикальный размер 4 мм, продольный — 7,5 мм, поперечный — 8,5 мм; масса 0,125 г; задняя доля в возрасте до 10 лет значительно уступает по величине передней доле. Масса гипофиза взрослого достигает 0,5-0,6 г.

Шишковидная железа (неврогенная группа) развивается из промежуточного мозга в области эпиталамуса, epithalamus, в виде небольшого выпячивания, в которое в дальнейшем врастают сосуды, а внутри организуется система трубочек, окруженных элементами мезенхимы. К 7 годам жизни дифференцировка эпифиза заканчивается. У новорожденного размеры эпифиза следующие: длина 3 мм, ширина 2,5 мм, толщина 2 мм; масса при рождении 0,7 г; к 6 годам жизни его масса становится равной массе эпифиза взрослого человека; максимального развития железа достигает к 14 годам жизни.

Источник

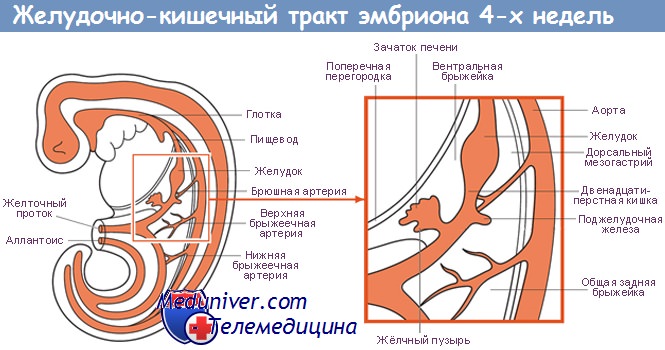

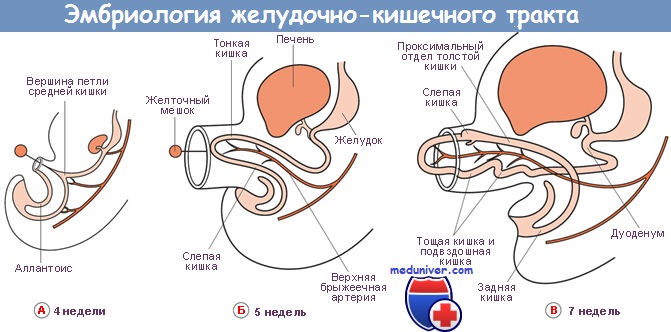

ПЖ в эмбриогенезе формируется из двух зачатков кишечной энтодермы — дорсального и вентрального — и из мезенхимы. Дорсальный зачаток развивается раньше вентрального: он появляется на 3-й неделе эмбриогенеза из печёночного дивертикула и первичной кишечной трубки, в то время как вентральный — только на 4—5-й неделе из развивающейся ДПК (из протокового отрезка средней кишки).

Иногда появляются сразу два вентральных панкреатических зачатка. Возможностью образования двойного вентрального зачатка и последующего его аномального развития объясняется механизм формирования кольцевидной ПЖ, что рядом авторов рассматривается как атавизм.

Основные процессы дифференпировки морфологических структур ПЖ происходят в период с середины 6-й до 12-й недели внутриутробного развития. В середине 5-й недели гестации ПЖ и ДПК входят в состав единого мезенхимального комплекса, отграниченного от полости тела. Этот тканевой комплекс соединен вентральной брыжейкой с желудком, а дорсальной — с задней стенкой полости тела. Формирующаяся ПЖ на этой стадии развития представлена системой ветвящихся трубочек, расположенных в толще мезенхимы. На 5-й неделе эмбрионального развития уже определяются два изолированных друг от друга отдела ПЖ, один из которых (вентральная часть) располагается в едином тканевом комплексе с ДПК, а другой (дорсальная часть) — лежит свободно в толще дорсальной брыжейки.

На 6-й неделе эмбрионального развития вентральная часть ПЖ по-прежнему плотно прилежит к ДПК, располагаясь с ней в едином тканевом комплексе. В середине 7-й недели эмбрионального развития начинается слияние вентрального и дорсального отделов ПЖ. Вентральный зачаток при этом вращается по часовой стрелке позади ДПК и срастается с дорсальным зачатком.

После слияния панкреатических зачатков происходят последовательные изменения формы органа. Так, в зависимости от гестационного возраста эмбриона, ПЖ по форме напоминает запятую, затем имеет форму вопросительного знака, приобретает булавовидную, а затем S-образную форму. Начиная с 8-й недели развития железа напоминает «лежащую» латинскую букву «S».

С середины 11-й-начала 12-й недели впервые можно говорить о формировании крючковидного отростка, который огибает формирующиеся верхние брыжеечные сосуды. Из вентрального зачатка формируются крючковидный отросток и нижние 2/3 головки ПЖ, затем из дорсального зачатка развиваются шейка, тело, хвост и верхняя часть головки органа.

Из протока вентрального зачатка, срастающегося с дорсальным зачатком, развивается главный панкреатический (вирсунгов) проток (ГПП), который служит основным дренажом ПЖ (см. рис. 1-1, CD). Проксимальный проток дорсального зачатка, известный как добавочный (санториниев) проток ПЖ, обычно сохраняется и открывается в ДПК через малый сосочек.

Во 2-й половине внутриутробного развития появляются дольки ПЖ и соединительнотканные междольковые перегородки. В этот период определяется топография синтеза белков: цитоплазматическая локализация, а также увеличение темпов синтеза. На 6-м месяце в ациноцитах видны секреторные гранулы, содержащие белки с амило- и липолитической активностью. Дифференцировка клеток ацинусов и протоков завершается к концу беременности.

Во время роста и вращения ДПК (см. рис. 1-1, показано стрелкой, CD) вентральный зачаток ПЖ перемещается к дорсальному, и впоследствии они срастаются. Первоначально общий жёлчный проток прикрепляется к вентральной части ДПК и сдвигается вокруг её дорсальной части, в то время как сама ДПК вращается. ГПП формируется в результате сращения дистальной части дорсального панкреатического протока и всего вентрального панкреатического протока.

Рис.1-1.Эмбриогенез поджелудочной железы: а–г — схематическое изображение последовательных этапов развития поджелудочной железы с 5-й по 8-ю неделю эмбрионального развития; д–ж — схематические изображения поперечных срезов через двенадцатиперстную кишку и развивающуюся поджелудочную железу

Таким образом, к 12-й неделе внутриутробного развития в ПЖ определяются основные структурные образования в зачатковой форме, или на той или иной стадии формирования. Их последующая дифференцировка обеспечивает весь диапазон функционирования не только в пренатальном, но и в постнатальном онтогенезе. Эндокринные участки железы (островки) развиваются как зачатки из начальных отрезков переднего и заднего протоков между 10-й и 14-й неделями гестации. После 16-й недели эндокринная часть ПЖ отделяется от протоков, приобретает собственное кровоснабжение и становится независимой от протоковой системы железы.

Нервная и сосудистая системы ПЖ начинают формироваться на 6—7-й неделе внутриутробного развития.

Формирование кровеносной системы заканчивается одновременно с дифференцировкой апинарных клеток к 7-му месяцу гестации. Формирование иннервации заканчивается в постнатальном и детском периоде. Морфофункциональное развитие ПЖ завершается только в возрасте 18—20 лет. После 40—50-летнего возраста намечаются гипотрофические изменения органа, связанные со склеротической трансформацией его кровеносных сосудов.

Аномалии при повороте или сращении зачатков развивающейся ПЖ могут приводить к специфическим врождённым аномалиям, таким как агенезия (аплазия) ПЖ, удвоение и как частный его случай — расщеплённая ПЖ (pancreas divisum), эктопическая ткань селезёнки в ПЖ, кольцевидная (pancreas annulare), добавочная ПЖ (pancreas aberrans), аномальное, панкреатобилпарное соустье, холедохоцеле и др.

Маев И.В., Кучерявый Ю.А.

Опубликовал Константин Моканов

Источник

Поджелудочная железа состоит из экзокринной и эндокринной частей. Экзокринная часть выполняет внешнесекреторную функцию, связанную с выработкой панкреатического сока. Он содержит пищеварительные ферменты, трипсин, химотрипсин, карбоксилазу, липазу, амилазу и др. Панкреатический сок по выводным протокам поступает в двенадцатиперстную кишку, где его ферменты участвуют в расщеплении белков, жиров и углеводов.

Развитие поджелудочной железы: развивается из энтодермы.

Строение поджелудочной железы. В железе различают головку, тело и хвост. Посредством протоков поджелудочная железа сообщается с двенадцатиперстной кишкой. Поджелудочная железа состоит из эпителиальной паренхимы и соединительнотканной стромы. Паренхима подразделена на дольки, между которыми находятся прослойки рыхлой соединительной ткани, кровеносные сосуды, нервы.

Экзокринная часть поджелудочной железы. Это сложная альвеолярно-трубчатая железа, имеющая дольчатое строение. Основную ее массу образуют структурно-функциональные единицы — панкреатические ацинусы, отделенные друг от друга прослойками рыхлой соединительной ткани. Ацинус состоит в основном из панкреатических экзокриноцитов, или ациноцитов, имеющих форму усеченного конуса. Базальные части этих клеток широкие, апикальные — суженные. Располагаясь в один ряд, 8-12 ациноцитов, а также несколько клеток вставочного отдела формируют ацинус, имеющий вид округлого или овального образования. В центре ацинуса находится небольшой просвет. На поверхности клеток, обращенной в просвет, имеются короткие микроворсинки. Боковые поверхности рядом лежащих клеток в апикальной их части соединены при помощи плотных контактов и десмосом. Базальная часть ациноцитов отличается базофилией. Здесь расположена развитая гранулярная эндоплазматическая сеть, в которой синтезируются ферменты панкреатического сока. Имеются также многочисленные митохондрии. Эту часть клетки называют гомогенной зоной. Апикальная часть ациноцитов оксифилъна — здесь в форме зимогена накапливаются синтезированные в клетке пищеварительные ферменты — трипсиноген, химотрипсиноген, прокарбоксипептидазы и др. Округлое ядро располагается обычно в средней части ацинарных клеток.

Ведущей формой регенерации экзокринной части железы является регенерационная гипертрофия.

Поджелудочная железа: тканевые компоненты, источники развития, микроскопическое и ультрамикроскопическое строение эндокринной части, клеточный состав панкреатических островков, функции, возможности регенерации.

Поджелудочная железа состоит из экзокринной и эндокринной частей. Эндокринная часть вырабатывает гормоны (инсулин, глюкагон, соматостатин, панкреатический полипептид и др.), регулирующие углеводный, жировой и белковый обмен веществ в организме.

Развитие поджелудочной железы: развивается из энтодермы.

Строение поджелудочной железы. В железе различают головку, тело и хвост. Посредством протоков поджелудочная железа сообщается с двенадцатиперстной кишкой. Поджелудочная железа состоит из эпителиальной паренхимы и соединительнотканной стромы. Паренхима подразделена на дольки, между которыми находятся прослойки рыхлой соединительной ткани, кровеносные сосуды, нервы.

Эндокринная часть поджелудочной железы.

Островки состоят из эпителиальных клеток — панкреатических эндокриноцитов, или инсулоцитов. Величина островков, их форма и число входящих в состав клеток очень различны. Островки пронизаны кровеносными капиллярами, окруженными перикапиллярным пространством. Эндотелий капилляров имеет фенестры, облегчающие поступление гормонов от инсулоцитов в кровь через перикапиллярное пространство.

В островковом эпителии различают 5 видов клеток: А-клетки, В-клетки, D-клетки, ВИП-клетки, РР-клетки.

А-клетки (альфа-клетки, или ацидофильные инсулоциты) — это крупные округлые клетки с бледным крупным ядром и цитоплазмой, содержащей ацидофильные гранулы. Гранулы обладают и аргирофилией. В состав этих гранул входит гормон глюкагон, расщепляющий гликоген и повышающий содержание сахара в крови.

В-клетки (бета-клетки, или базофильные инсулоциты) имеют кубическую или призматическую форму, крупное темное, богатое гетерохроматином ядро. Доля В-клеток достигает 70-75% от общего числа инсулоцитов. В цитоплазме В-клеток накапливаются осмиофильные гранулы, содержащие гормон инсулин. Инсулин регулирует синтез гликогена из глюкозы. При недостатке продукции инсулина глюкоза не превращается в гликоген, содержание ее в крови повышается и создаются условия для развития заболевания, называемого сахарным диабетом.

D-клетки (дельта-клетки, или дендритические инсулоциты) составляют 5-10% среди всех островковых клеток. Форма их иногда звездчатая с отростками. В цитоплазме определяются гранулы средних размеров и плотности. В гранулах накапливается гормон соматостатин. Он тормозит секрецию инсулина и глюкагона, снижает продукцию ряда гормонов желудочно-кишечного тракта — гастрина, секретина, энтероглюкагона, холецистокинина и др., подавляет секрецию соматотропного гормона в гипофизе.

ВИП-клетки (аргирофильные клетки) встречаются в островках в небольшом количестве. В цитоплазме выявляются плотные аргирофильные гранулы, содержащие вазоактиеный интестиналъный полипептид. Он обладает выраженным сосудорасширяющим дейтвием, снижает кровяное давление, угнетает секрецию соляной кислоты в желудке, стимулирует выделение глюкагона и инсулина.

РР-клетки — полигональной формы инсулоциты, расположенные преимущественно по периферии островка. Количество их — 2-5% от общего числа клеток островка. В цитоплазме РР-клеток выявляются мелкие гранулы, содержащие панкреатический полипептид. Основная роль панкреатического полипептида в организме — регуляция скорости и количества экзокринной секреции поджелудочной железы и желчи в печени. Таков клеточный состав островкового эпителия, представляющего собой мозаику дивергентно развивающихся клеточных дифферонов.

Источник