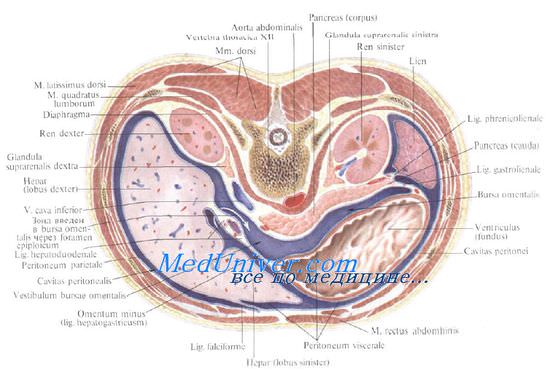

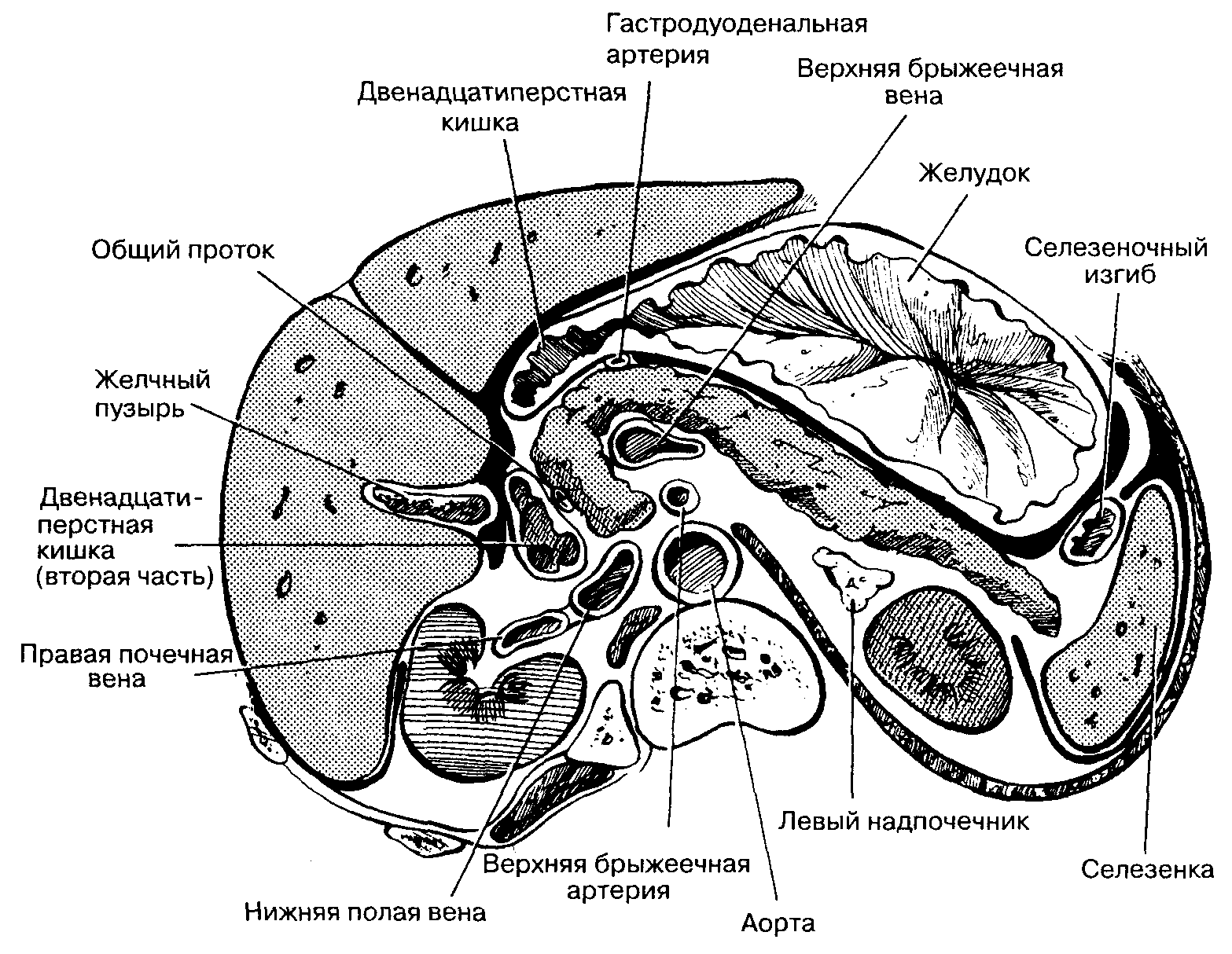

Поджелудочная железа расположена забрюшинно

Поджелудочная железа исполняет эндокринные и экзокринные функции: она участвует в производстве гормонов (инсулин, глюкагон и соматостатин), а также выделяет панкреатический сок для пищеварении.

Нажмите на картинку, чтобы увеличить.

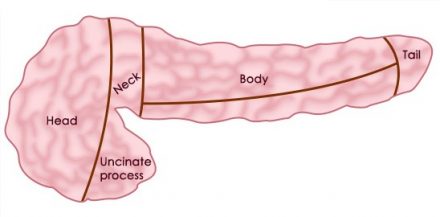

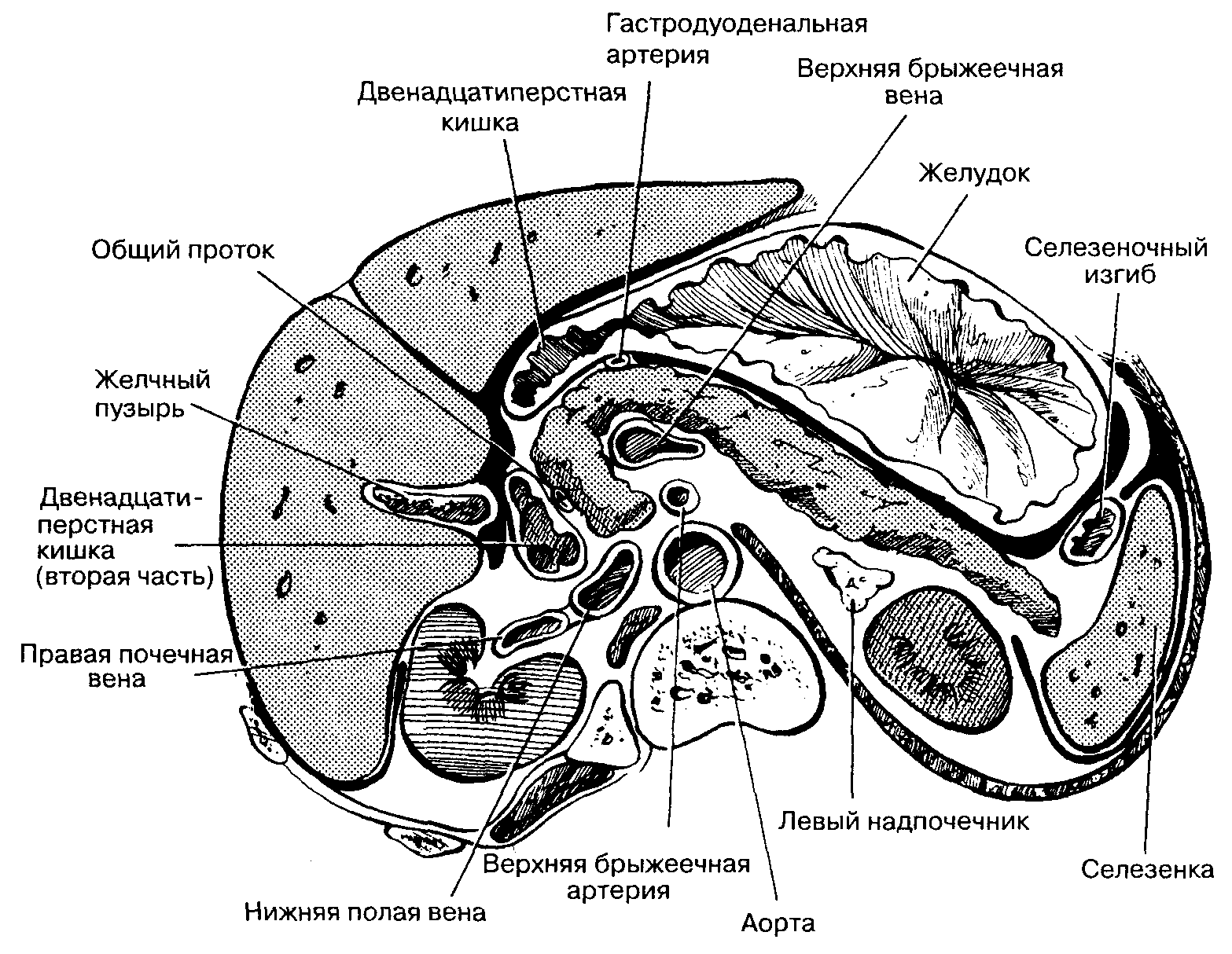

| Поджелудочная железа расположена забрюшинно на уровне I-II поясничных позвонков. Передняя и нижняя поверхности тела поджелудочной железы покрыты брюшиной. Поджелудочная железа имеет тонкую соединительнотканную капсулу и слабо выраженные соединительнотканные перегородки. В ней различают головку (Head), шею (Neck), тело (Body) и хвост (Tail). Крючковидный отросток (Uncinate process) является частью головки поджелудочной железы и расположен позади верхних брыжеечных сосудов. Толщина железы в различных отделах составляет 1,5-3 см. |

|

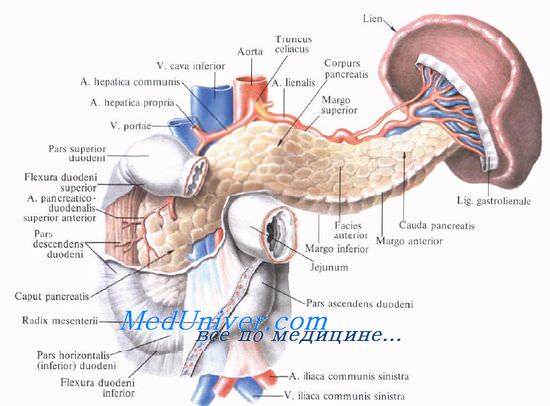

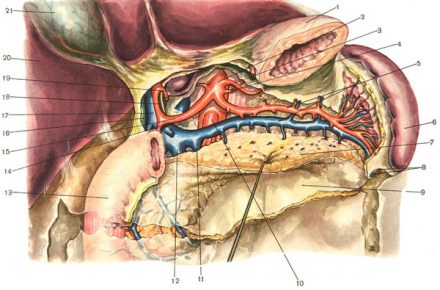

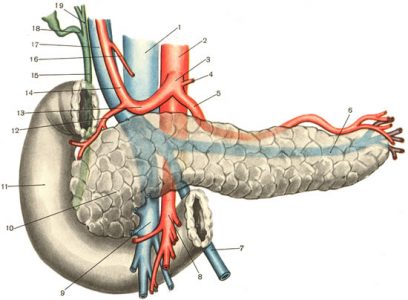

| Головка поджелудочной железы лежит в подковообразном изгибе 12-перстной кишки (13), а хвост (7) расположен в воротах селезёнки (6). Кпереди от поджелудочной железы располагаются желудок (1). Панкреатический сок выделяется в разветвленную систему протоков, а затем основной панкреатический проток объединившись с общим желчным протоком через фатеров сосочек открываются в просвет двенадцатиперстной кишки. Возможны варианты строения протоков. |

|

| Головка лежит справа от верхней брыжеечной артерии (8) и верхней брыжеечной вены (9), позади головки проходят нижняя полая (1) и воротная вены (17), правые почечные артерия и вена, общий жёлчный проток (15). Крючковидный отросток располагается позади верхних брыжеечных сосудов (8,9). Позади шеи верхняя брыжеечная вена (9) соединяется с селезеночной веной (6), а затем впадает в воротную вену (17). Тело располагается справа от верхней брыжеечной вены (9), к задней поверхности тела прилежат аорта (2), верхняя брыжеечная артерия (8) и селезеночная вена (6); позади хвоста находятся левая почка со своими артерией и веной и левый надпочечник. |

|

Нормальная поджелудочная железа на УЗИ

УЗИ поджелудочной железы предпочтительней проводить утром натощак, чтобы было меньше газов в кишечнике. В другое время пациента просят не есть за 6 часов до исследования.

Для УЗИ поджелудочной железы подойдет конвексный датчик 6 МГц, вероятно у плотных пациентов придется перейти на 2-3 МГц. Детям подходит 7 МГц.

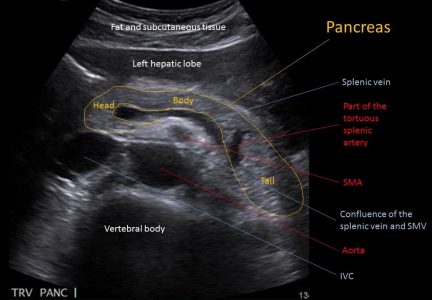

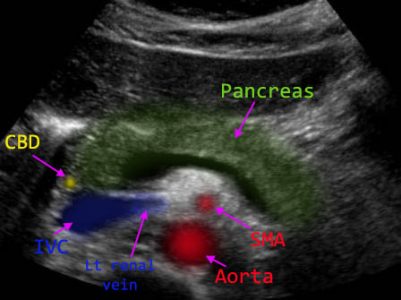

| Фото. Нормальная поджелудочная железа на поперечном срезе. Условные обозначения: позвоночник — Vertebral column, аорта — Aortа, верхняя брыжеечная артерия — SМА, нижняя полая вена — IVC, lt. renal vein — левая почечная вена, общий желчный проток — CBD, головка поджелудочной железы — Head, тело — Body, хвост — Tail, селезеночная вена — Splenic vein, левая доля печени — left hepatic lobe. | ||

|  |  |

Важно!!! Размер поджелудочной железы меняется с возрастом. Приблизительные нормальные передне-задние размеры: головка 35 мм, шея 10-15 мм, тело — 29 мм, хвост 32 мм. Длина 12-20 см. Ширина протока поджелудочной железы меньше 3 мм.

Часто газ кишечника мешает рассмотреть поджелудочную. Способы решить эту проблему:

- Глубокий вдох и выдох;

- Попросите пациента надуть «беременный» живот;

- Дайте пациенту выпить 2-3 стакана воды, так как желудок и двенадцатиперстная кишка лежат кпереди от поджелудочной, вода создает окно для осмотра поджелудочной железы;

- Попробуйте сканировать в положении пациента стоя;

- Уложите пациента на правый бок и используйте селезенку как окно для осмотра хвоста поджелудочной.

Берегите себя, Ваш Диагностер!

Источник

Поджелу́дочная железа́ человека (лат. páncreas) — орган пищеварительной системы, обладающий внешнесекреторной и внутреннесекреторной функциями. Внешнесекреторная функция органа реализуется выделением панкреатического сока, содержащего пищеварительные ферменты. Производя гормоны, поджелудочная железа принимает важное участие в регуляции углеводного, жирового и белкового обмена.

История[править | править код]

Описания поджелудочной железы встречаются в трудах древних анатомов. Одно из первых описаний поджелудочной железы встречается в Талмуде, где она названа «пальцем бога». А. Везалий (1543 г.) следующим образом описывает поджелудочную железу и её назначение: «в центре брыжейки, где происходит первое распределение сосудов, расположено большое железистое, весьма надежно поддерживающее самые первые и значительные разветвления сосудов». При описании двенадцатиперстной кишки Везалий также упоминает железистое тело, которое, по мнению автора, поддерживает принадлежащие этой кишке сосуды и орошает её полость клейкой влагой. Спустя век был описан главный проток поджелудочной железы Вирсунгом (1642 г.).

Функции[править | править код]

Поджелудочная железа является главным источником ферментов для переваривания жиров, белков и углеводов — главным образом, трипсина и химотрипсина, панкреатической липазы и амилазы. Основной панкреатический секрет протоковых клеток содержит и ионы бикарбоната, участвующие в нейтрализации кислого желудочного химуса. Секрет поджелудочной железы накапливается в междольковых протоках, которые сливаются с главным выводным протоком, открывающимся в двенадцатиперстную кишку.

Между дольками вкраплены многочисленные группы клеток, не имеющие выводных протоков, — т.е. островки Лангерганса. Островковые клетки функционируют как железы внутренней секреции (эндокринные железы), выделяя непосредственно в кровоток глюкагон и инсулин — гормоны, регулирующие метаболизм углеводов. Эти гормоны обладают противоположным действием: глюкагон повышает, а инсулин понижает уровень глюкозы в крови.

Протеолитические ферменты секретируются в просвет ацинуса в виде зимогенов (проферментов, неактивных форм ферментов) — трипсиногена и химотрипсиногена. При высвобождении в кишку они подвергаются действию энтерокиназы, присутствующей в пристеночной слизи, которая активирует трипсиноген, превращая его в трипсин. Свободный трипсин далее расщепляет остальной трипсиноген и химотрипсиноген до их активных форм. Образование ферментов в неактивной форме является важным фактором, препятствующим энзимному повреждению поджелудочной железы, часто наблюдаемому при панкреатитах.

Гормональная регуляция экзокринной функции поджелудочной железы обеспечивается гастрином, холецистокинином и секретином — гормонами, продуцируемыми клетками желудка и двенадцатиперстной кишки в ответ на растяжение, а также секрецию панкреатического сока.

Повреждение поджелудочной железы представляет серьёзную опасность. Пункция поджелудочной железы требует особой осторожности при выполнении.

Анатомия[править | править код]

Область поджелудочной железы.

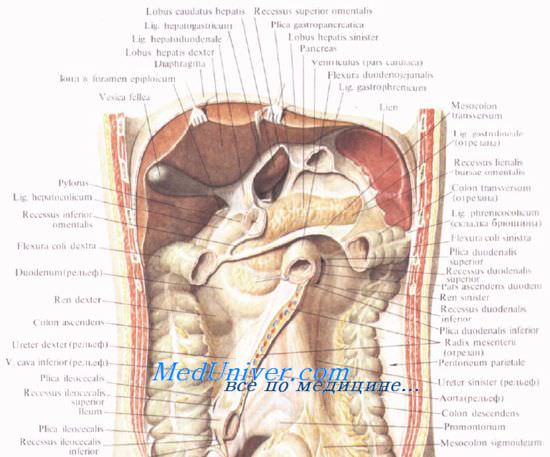

Поджелудочная железа человека представляет собой удлинённое дольчатое образование серовато-розоватого оттенка и расположена в брюшной полости позади желудка, тесно примыкая к двенадцатиперстной кишке. Орган залегает в верхнем отделе на задней стенке полости живота в забрюшинном пространстве, располагаясь поперечно на уровне тел I—II поясничных позвонков.

Длина железы взрослого человека — 14—22 см, ширина — 3—9 см (в области головки), толщина — 2—3 см. Масса органа — около 70—80 г.

Макроскопическое строение[править | править код]

В поджелудочной железе выделяют головку, тело и хвост.

Головка[править | править код]

Головка поджелудочной железы (caput pancreatis) примыкает к двенадцатиперстной кишке, располагаясь в её изгибе так, что последняя охватывает железу в виде подковы. Головка отделена от тела поджелудочной железы бороздой, в которой проходит воротная вена. От головки начинается дополнительный (санториниев) проток поджелудочной железы, который или сливается с главным протоком (в 60 % случаев), или независимо впадает в двенадцатиперстную кишку через малый дуоденальный сосочек.[1]

Тело[править | править код]

Тело поджелудочной железы (corpus pancreatis) имеет трёхгранную (треугольную) форму. В нём выделяют три поверхности — переднюю, заднюю и нижнюю, и три края — верхний, передний и нижний.

Передняя поверхность (facies anterior) обращена вперед, к задней поверхности желудка, и несколько вверх; снизу её ограничивает передний край, а сверху — верхний. На передней поверхности тела железы имеется обращённая в сторону сальниковой сумки выпуклость — сальниковый бугор.

Задняя поверхность (facies posterior) примыкает к позвоночнику, брюшной аорте, нижней полой вене, чревному сплетению, к левой почечной вене. На задней поверхности железы имеются особые борозды, в которых проходят селезёночные сосуды. Задняя поверхность разграничивается от передней острым верхним краем, по которому проходит селезёночная артерия.

Нижняя поверхность (facies inferior) поджелудочной железы ориентирована вниз и вперед и отделяется от задней тупым задним краем. Она находится ниже корня брыжейки поперечной ободочной кишки.

Хвост[править | править код]

Хвост поджелудочной железы (cauda pancreatis) имеет конусовидную или грушевидную форму, направляясь влево и вверх, простирается до ворот селезёнки.

Главный (вирсунгов) проток поджелудочной железы проходит через её длину и впадает в двенадцатиперстную кишку в её нисходящей части на большом дуоденальном сосочке. Общий желчный проток обычно сливается с панкреатическим и открывается в кишку там же или рядом.

Двенадцатиперстная кишка и поджелудочная железа (желудок и печень удалены)

Топография[править | править код]

Головка проецируется на позвоночник на уровне в диапазоне от XII грудного до IV поясничного позвонков. Тело располагается на уровне от TXII до LIII; положение хвоста колеблется от TXI до LII.

Микроскопическое строение[править | править код]

По строению это сложная альвеолярно-трубчатая железа. С поверхности орган покрыт тонкой соединительнотканной капсулой. Основное вещество разделено на дольки, меж которых залегают соединительнотканные тяжи, заключающие выводные протоки, сосуды, нервы, а также нервные ганглии и пластинчатые тела.

Поджелудочная железа включает экзокринную и эндокринную части.

Экзокринная часть[править | править код]

Экзокринная часть поджелудочной железы представлена расположенными в дольках панкреатическими ацинусами, а также древовидной системой выводных протоков: вставочными и внутридольковыми протоками, междольковыми протоками и, наконец, общим панкреатическим протоком, открывающимся в просвет двенадцатиперстной кишки.

Ацинус поджелудочной железы является структурно-функциональной единицей органа. По форме ацинуc представляет собой округлое образование размером 100—150 мкм, в своей структуре содержит секреторный отдел и вставочный проток, дающий начало всей системе протоков органа. Ацинусы состоят из двух видов клеток: секреторных — экзокринных панкреатоцитов, в количестве 8—12, и протоковых — эпителиоцитов.

Вставочные протоки переходят в межацинозные протоки, которые, в свою очередь, впадают в более крупные внутридольковые. Последние продолжаются в междольковые протоки, какие впадают в общий проток поджелудочной железы.

Эндокринная часть[править | править код]

Эндокринная часть поджелудочной железы образована лежащими между ацинусов панкреатическими островками, или островками Лангерганса.

Островки состоят из клеток — инсулоцитов, среди которых на основании наличия в них различных по физико-химическим и морфологическим свойствам гранул выделяют 5 основных видов:

- бета-клетки, синтезирующие инсулин;

- альфа-клетки, продуцирующие глюкагон;

- дельта-клетки, образующие соматостатин;

- D1-клетки, выделяющие ВИП;

- PP-клетки, вырабатывающие панкреатический полипептид.

Кроме того, методами иммуноцитохимии и электронной микроскопии было показано наличие в островках незначительного количества клеток, содержащих гастрин, тиролиберин и соматолиберин.

Островки представляют собой компактные пронизанные густой сетью фенестрированных капилляров скопления упорядоченных в гроздья или тяжи внутрисекреторных клеток. Клетки слоями окружают капилляры островков, находясь в тесном контакте с сосудами; большинство эндокриноцитов контактируют с сосудами либо посредством цитоплазматических отростков, либо примыкая к ним непосредственно.

Кровоснабжение[править | править код]

Кровоснабжение поджелудочной железы осуществляется через панкреатодуоденальные артерии, которые ответвляются от верхней брыжеечной артерии или из печёночной артерии (ветви чревного ствола брюшной аорты). Верхняя брыжеечная артерия обеспечивает нижние панкреатодуоденальные артерии, в то время как гастродуоденальная артерия (одна из конечных ветвей печёночной артерии) обеспечивает верхние панкреатодуоденальные артерии. Артерии, разветвляясь в междольковой соединительной ткани, образуют плотные капиллярные сети, оплетающие ацинусы и проникающие в островки.

Венозный отток происходит через панкреатодуоденальные вены, которые впадают в проходящую позади железы селезёночную, а также другие притоки воротной вены. Воротная вена образуется после слияния позади тела поджелудочной железы верхней брыжеечной и селезёночной вен. В некоторых случаях нижняя брыжеечная вена также вливается в селезёночную позади поджелудочной железы (в других она просто соединяется с верхней брыжеечной веной).

Лимфатические капилляры, начинаясь вокруг ацинусов и островков, вливаются в лимфатические сосуды, которые проходят вблизи кровеносных. Лимфа принимается панкреатическими лимфатическими узлами, расположенными в количестве 2—8 у верхнего края железы на её задней и передней поверхностях.

Иннервация[править | править код]

Парасимпатическая иннервация поджелудочной железы осуществляется ветвями блуждающих нервов, больше правого, симпатическая — из чревного сплетения. Симпатические волокна сопровождают кровеносные сосуды. В поджелудочной железе имеются интрамуральные ганглии.

Развитие и возрастные особенности поджелудочной железы[править | править код]

Поджелудочная железа развивается из энтодермы и мезенхимы; её зачаток появляется на 3-й неделе эмбрионального развития в виде выпячивания стенки эмбриональной кишки, из которого формируются головка, тело и хвост. Дифференцировка зачатков на внешнесекреторную и внутрисекреторную части начинается с 3-го месяца эмбриогенеза. Образуются ацинусы и выводные протоки, эндокринные отделы образуются из почек на выводных протоках и «отшнуровываются» от них, превращаясь в островки. Сосуды, а также соединительнотканные элементы стромы получают развитие из мезенхимы.

У новорождённых поджелудочная железа имеет очень маленькие размеры. Её длина колеблется от 3 до 6 см; масса — 2,5—3 г; железа располагается несколько выше, чем у взрослых, однако слабо фиксирована к задней брюшной стенке и относительно подвижна. К 3 годам её масса достигает 20 грамм, к 10—12 годам — 30 г. Вид, характерный для взрослых, железа принимает к возрасту 5—6 лет. С возрастом в поджелудочной железе происходит изменение взаимоотношений между её экзокринной и эндокринной частями в сторону уменьшения числа островков.

Заболевания поджелудочной железы[править | править код]

- Панкреатит

- Острый панкреатит

- Хронический панкреатит

- Рак поджелудочной железы

- Муковисцидоз

- Диабет

- Псевдокисты поджелудочной железы

- Панкреанекроз

Примечания[править | править код]

Литература[править | править код]

- Везалий А. О строении человеческого тела. — 1954 — Том 2. — с. 960

- Губергриц Н. Б. Панкреатология: от прошлого к будущему // Вестник клуба панкреатологов. — 2009. — № 2. — с. 13—23

- Лепорский Н. И. Болезни поджелудочной железы. — М., 1951.

Источник

Хирургическая анатомия органов забрюшинного пространства – поджелудочной железы, почекПоджелудочная железа непосредственно не прилежит к диафрагме, но расстояние от стенок диафрагмы до хвоста поджелудочной железы не превышает 4 см, что делает весьма возможным повреждения этой части органа при ранениях диафрагмы. Ее сосудистая архитектоника представлена в хирургических атласах. В хирургии повреждений нельзя не учитывать наличие крупной артериальной ветви (дорзалыюй артерии поджелудочной железы), идущей от селезеночной (реже — от общей печеночной) артерии вниз по задней поверхности железы, обильно ее кровоснабжая.

Двенадцатиперстная кишка редко повреждается изолированно. В силу ее анатомического положения, как правило, одновременно происходит ранение головки поджелудочной железы, нижней полой и воротной вен, правой почки. На рисунке представлена проекция двенадцатиперстной кишки на поясничную область справа (правая почка на схеме не показана). Видно, что ранения этой области могут приводить к внебрюшинному повреждению двенадцатиперстной кишки.

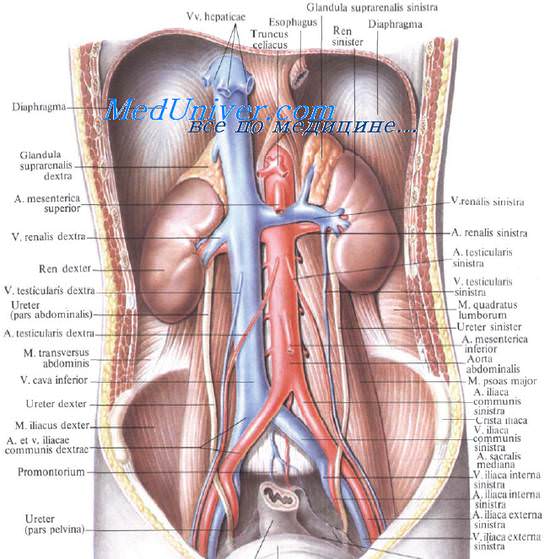

Почки расположены в забрюшинном пространстве достаточно близко друг от друга, по обе стороны от позвоночного столба. Они расположены подуглом друг к другу так, что расстояние между верхними полюсами равно 8 см, а между нижними — 11 см, из рисунке видно, что их задние поверхности (показана только левая почка) занимают достаточно большую площадь. Это делает их уязвимыми при ранениях сзади, как через поясничную область, так и через нижние мсжреберья. Следует заметить, что при нефроптозе, который встречается у женщин в 1,5% и у мужчин в 0,1 %, почки располагаются значительно ниже обычного. Задняя поверхность почек более плоская, чем передняя. Ножка каждой почки состоит из артерии, вены, мочеточника, лимфатических сосудов и нервных веток. В ворогах почки эти элементы располагаются спереди назад в следующей последовательности: вена, артерия, мочеточник.

Почка окружена несколькими фасциальными слоями, которые приходится рассекать в ходе хирургического вмешательства по поводу ранений. При чрезбрюшинном доступе сразу за задним листком брюшины расположена клетчатка параколон. Кзади от нее расположена почечная фасция, имеющая два листка: предпочечный и позадипочечный. Предпочечный листок покрывает почку и ее ножку спереди и вверху образует влагалище для надпочечника. Позадипочечная фасция покрывает заднюю поверхность почки и прикрепляется к телам позвонков, обеспечивая фиксацию почки в забрюшинном пространстве. Далее следует слой рыхлой забрюшинной клетчатки, которая вверху продолжается в клетчатку поддиафрагмального пространства, а внизу — в клетчатку малого таза. Именно в этом слое при ранениях образуется забрюшинное кровоизлияние. Сзади клетчатка отграничена поперечной фасцией, являющейся частью внутрибрюшинной фасции (f. endoabdominalis, имеющая общее строение с f. endothoracicd), за которой лежат уже мышцы поясничной области.

Почка, расположенная внутри листков почечной фасции, окружена жировым слоем (paranephron), который примыкает к собственной фиброзной капсуле почки. Эта капсула, в отличие от фиброзных оболочек, покрывающих печень и селезенку, очень легко и бескровно отделяется от почечной паренхимы. К почке спереди прилежат различные органы брюшной полости и забрюшинного пространства: справа — надпочечник, двенадцатиперстная кишка, правый изгиб ободочной кишки; слева — надпочечник, желудок, селезенка, левый изгиб ободочной кишки. В заключение следует упомянуть о связочном фиксирующем аппарате: справа – это печеночно-почечная и двенадцатиперстно-почечная связки, слева — поджелудочно-почечная и селезеночно-почечная связка. Как известно, артериальное кровоснабжение почки в основном обеспечивается почечной артерией, отходящей от брюшной аорты, при этом правая почечная артерия длиннее левой и проходит сзади нижней полой вены. Верхний полюс почки кровоснабжается, кроме того, достаточно крупной надпочечниковой артерией. К нижнему полюсу иногда подходит нижняя полярная артерия. Основная почечная артерия бывает представлена не одним, а двумя стволами. Сосудистое русло почки имеет сегментарный характер, что важно помнить при выполнении резекции почки по поводу ее ранения. Что касается хирургической анатомии других органов, которые повреждаются при изолированных и сочетанных ранениях живота, то, так же как и в отношении органов груди, эти сведения подробно представлены в атласах и руководствах, поэтому дублирование их мы полагаем излишним. – Также рекомендуем “Виды оружия и их характеристика” Оглавление темы “Хирургическая анатомия груди и живота”:

|

Источник