Поджелудочная железа эндокринные части

Эндокринная часть поджелудочной железы. Регенерация поджелудочной железы.

Островки состоят из эпителиальных клеток — панкреатических эндокриноцитов, или инсулоцитов. Величина островков, их форма и число входящих в состав клеток очень различны. Общее количество островков в поджелудочной железе достигает 1-2 млн. Средний размер островка 0,1-0,3 мм. Общий объем эндокринной части составляет около 3% всего объема железы. Островки пронизаны кровеносными капиллярами, окруженными перикапиллярным пространством. Эндотелий капилляров имеет фенестры, облегчающие поступление гормонов от инсулоцитов в кровь через перикапиллярное пространство.

В островковом эпителии различают 5 видов клеток: А-клетки, В-клетки, D-клетки, ВИП-клетки, РР-клетки.

А-клетки (альфа-клетки, или ацидофильные инсулоциты) — это крупные округлые клетки с бледным крупным ядром и цитоплазмой, содержащей ацидофильные гранулы. Гранулы обладают и аргирофилией. В состав этих гранул входит гормон глюкагон, расщепляющий гликоген и повышающий содержание сахара в крови.

А-клетки рассеяны по всему островку, образуя нередко небольшие скопления в центральной части. Они составляют около 20-25% от всех инсулоцитов.

В-клетки (бета-клетки, или базофильные инсулоциты) имеют кубическую или призматическую форму, крупное темное, богатое гетерохроматином ядро. Доля В-клеток достигает 70-75% от общего числа инсулоцитов. В цитоплазме В-клеток накапливаются осмиофильные гранулы, содержащие гормон инсулин. Инсулин регулирует синтез гликогена из глюкозы. При недостатке продукции инсулина глюкоза не превращается в гликоген, содержание ее в крови повышается и создаются условия для развития заболевания, называемого сахарным диабетом.

D-клетки (дельта-клетки, или дендритические инсулоциты) составляют 5-10% среди всех островковых клеток. Форма их иногда звездчатая с отростками. В цитоплазме определяются гранулы средних размеров и плотности. В гранулах накапливается гормон соматостатин. Он тормозит секрецию инсулина и глюкагона, снижает продукцию ряда гормонов желудочно-кишечного тракта — гастрина, секретина, энтероглюкагона, холецистокинина и др., подавляет секрецию соматотропного гормона в гипофизе.

ВИП-клетки (аргирофильные клетки) встречаются в островках в небольшом количестве. В цитоплазме выявляются плотные аргирофильные гранулы, содержащие вазоактиеный интестиналъный полипептид. Он обладает выраженным сосудорасширяющим дейтвием, снижает кровяное давление, угнетает секрецию соляной кислоты в желудке, стимулирует выделение глюкагона и инсулина.

РР-клетки — полигональной формы инсулоциты, расположенные преимущественно по периферии островка. Количество их — 2-5% от общего числа клеток островка. В цитоплазме РР-клеток выявляются мелкие гранулы, содержащие панкреатический полипептид. Основная роль панкреатического полипептида в организме — регуляция скорости и количества экзокринной секреции поджелудочной железы и желчи в печени. Таков клеточный состав островкового эпителия, представляющего собой мозаику дивергентно развивающихся клеточных дифферонов.

В дольках поджелудочной железы встречаются еще ацинозно-инсулярные клетки, в цитоплазме которых одновременно содержатся гранулы, характерные как для ацинозных, так и для островковых клеток.

Ткани поджелудочной железы иннервируют блуждающий и симпатический нервы. В интрамуральных вегетативных ганглиях находятся холинергические и пептидергические нейроны, волокна которых заканчиваются на клетках ацинусов и островков. Между нервными клетками ганглиев и островковыми клетками устанавливается тесная связь с образованием нейроинсулярных комплексов.

С возрастом в поджелудочной железе постепенно уменьшается количество островков. В островках наблюдаются закономерные возрастные изменения клеточных взаимоотношений, заключающиеся в быстрой смене после рождения преобладания А-клеток над В-клетками на преобладание В-клеток над А-клетками у взрослых. Затем происходит постепенное увеличение количества А-клеток, которое наряду с одновременным, хотя и незначительным, уменьшением числа В-клеток приводит нередко в пожилом и особенно старческом возрасте вновь к преобладанию А-клеток над В-клетками.

Регенерация поджелудочной железы. В эмбриогенезе островки растут благодаря пролиферации исходных клеток-предшественниц и их дивергентной дифференцировке в соответствующие клеточные диффероны. У взрослых физиологическая регенерация ацинозных и островковых клеток происходит в основном путем внутриклеточного обновления органелл. Митотическая активность клеток в связи с высокой специализацией низкая. После резекции части или повреждения органа наблюдается некоторое повышение уровня пролиферативной активности клеток ацинусов, протоков и островков, последующее образование новых ацинусов. Однако ведущей формой регенерации экзокринной части железы является регенерационная гипертрофия.

Восстановительные процессы в эндокринной части железы происходят за счет пролиферативной активности инсулоцитов и клеток эпителия протоков путем ацино-инсулярной трансформации.

– Также рекомендуем “Печень. Развитие печени. Строение печени.”

Оглавление темы “Строение желудка. Строение кишечника.”:

1. Пищевод. Слизистая пищевода. Строение стенки пищевода.

2. Желудок. Развитие желудка. Строение желудка. Железы желудка.

3. Эпителий желез желудка. Клетки желудка. Гормоны желудка.

4. Тонкая кишка. Развитие тонкой кишки. Строение тонкой кишки.

5. Эпителий тонкой кишки. Клетки тонкой кишки.

6. Толстая кишка. Развитие и строение толстой кишки. Червеобразный отросток.

7. Прямая кишка. Строение прямой кишки. Поджелудочная железа.

8. Эндокринная часть поджелудочной железы. Регенерация поджелудочной железы.

9. Печень. Развитие печени. Строение печени.

10. Гепатоциты. Строение гепатоцитов. Образование желчи.

Источник

Поджелудочная железа расположена забрюшинно, на уровне L1-L3 позвонков, имеет размеры 10—20 х 5-10 х 3—5 см и массу около 100 г. Эндокринная часть поджелудочной железы (ПЖЖ) представлена панкреатическими островками Лангерганса, которые составляют около 1/100 массы всей железы. Островки (общее число 1—2 млн) рассеяны во всех отделах ПЖЖ, при этом их больше в хвостовой части. Островок имеет диаметр около 100—200 мкм и состоит из 100-200 эндокринных клеток. Эндокринная часть ПЖЖ функционирует в тесной физиологической связи с одиночными гормонпродуцирующими клетками желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и других органов. По суммарной массе эндокринпродуцирующих клеток эндокринная часть ПЖЖ и кишечные эндокриноциты являются самой крупной «эндокринной железой» человеческого организма. Основными продуктами секреции панкреатических островков Лангерганса являются инсулин, глюкагон, соматостатин и панкреатический полипептид (табл. 1).

Таблица 1

Основные гормоны панкреатических островков

Тип клеток | Гормон | Основная функция гормона |

α или А | Глюкагон | Стимулирует глюконеогенез, гликогенолиз, протеолиз, липолиз, секрецию инсулина β-клетками |

β или В | Инсулин | Обеспечивает поступление глюкозы и аминокислот в инсулинзависимые ткани (мышечная, жировая), активирует гликолиз и гликогеногенез в печени, стимулирует липогенез в жировой ткани, подавляет кетогенез и секрецию глюкагона |

δ или D | Соматостатин | Подавляет секрецию большинства известных гормонов, желудочную кислотопродукцию, экзокринную секрецию ПЖЖ и моторику кишечника (универсальное ингибирующее действие) |

РР или F | Панкреатический полипептид | Ингибитор панкреатической секреции и печеночного глюконеогенеза |

Инсулин является полипептидньм гормоном, продуцирующимся β-клетками островков Лангерганса в виде предшественника проинсулина, который после протеолитического отщепления С-пептида превращается в биологически активный гормон. Глюкагон — полипептид, состоящий из 29 аминокислотных остатков. Синтезируется глюкагон в виде крупной молекулы-предшественника— проглюкагона. Лишь 30—40 % иммунореактивного глюкагона плазмы приходится на долю панкреатического глюкагона. Остальная часть — это более крупные молекулы, лишенные биологической активности. Физиологически и иммунологически глюкагон аналогичен энтероглюкагону, продуцируемому эндокринными клетками двенадцатиперстной кишки. Соматостатин представляет собой циклический полипептид, секретирующийся D клетками ПЖЖ виде крупного прогормона.

Окончательный продукт состоит из 14 аминокислотных остатков. Свое название соматостатин получил в связи с тем, что вначале был выделен из гипоталамуса как фактор, ингибирующий секрецию гормона роста.

По современным представлениям физиологическая роль панкреатических и кишечных гормонов состоит в регуляции процессов пищеварения (все желудочно-кишечные гормоны), клеточного метаболизма (инсулин) и эндогенного синтеза его основных субстратов (инсулин, глюкагон). Панкреатические и желудочно-кишечные гормоны представляют собой гетерогенную группу гуморальных факторов. Часть из них (секретин, холецистокинин) соответствует классическому понятию «гормон» (гуморальный фактор, оказывающий действие на отдаленные от него структуры). Другие гормоны (вазоактивный интестинальный пептид, соматостатин) действуют паракринно и нейрокринно, т.е. как нейромедиаторы.

Дедов И.И., Мельниченко Г.А., Фадеев В.Ф.

Эндокринология

Опубликовал Константин Моканов

Источник

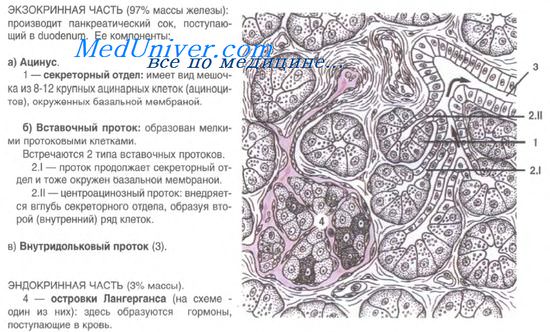

Экзокринная функция поджелудочной железы осуществляется благодаря функционированию ацинуса. Клетками этого функционального образования продуцируют панкреатический сок.

Помимо экзокринной функции,поджелудочная выполняет эндокринную функцию, заключающуюся в выработке гормонов, участвующих в регуляции обменных процессов организма.

Основными гормонами, продуцируемыми поджелудочной железой, являются инсулин, глюкагон, соматостатин, вазоактивный интестинальный пептид и панкреатический полипептид.

В сутки в результате внешнесекреторной деятельности орган вырабатывает около 1,5-2 литров пищеварительного сока содержащего ферменты участвующих в процессе переваривания пищи.

По системе протоков осуществляется выведение продуцируемого панкреатического сока в просвет двенадцатиперстной кишки.

В составе пищеварительного сока железы содержатся:

- ферменты, расщепляющие питательные вещества, входящие в состав потребляемой пищи;

- вода;

- ионы бикарбоната, способствуют ощелачиванию желудочного сока поступающего в двенадцатиперстную кишку вместе с пищевым комком из желудка.

Секреция ферментов регулируется гормонами вырабатываемыми в кишечнике и желудке.

Активными соединениями, осуществляющими гормональную регуляцию функциональной активности железы являются:

- Холецистокинин.

- Секретин.

- Гастрин.

Экзокринные функции

Говоря о том, какова функция поджелудочной железы в человеческом организме, то первым делом необходимо сказать о прямом ее участии в процессах пищеварения. Именно она занимается синтезом пищеварительных ферментов, обеспечивающих нормальное расщепление и усвоение главных компонентов любой пищи, в роли которых выступают углеводы, белки и жиры. За это отвечает внешнесекреторная функция поджелудочной (также именуется как эндокринная и экскреторная), которая проявляется в виде выработки панкреатического сока, выброс которого производится в 12-перстную кишку. Здесь и осуществляется переваривание фрагментов пищи.

Однако в этом процессе панкреатическому соку также помогает желчь печени, выброс которой тоже осуществляется в 12-перстную кишку. Соединяясь между собой, желчь и панкреатический сок создают мощное «оружие», которым и «разбивают» фрагменты пищи на более мелкие соединения, продвигая их в кишечник. И только здесь происходит отбор – полезные вещества всасываются в кровь, а ненужные выводятся из организма естественным образом – путем дефекации.

В составе панкреатического сока присутствует сразу несколько пищеварительных ферментов:

- липаза, способствующая расщеплению крупных жировых конгломератов,

- лактаза, инвертаза, мальтаза и амилаза, обеспечивающие переработку поступающей с пищей глюкозы,

- трипсин, ответственный за расщепление и усвоение белков.

И рассказывая о том, как работает поджелудочная железа, нужно отметить, что выработка данных пищеварительных ферментов и панкреатического сока активизируется сразу же после того, как пища или напитки попадают в желудок. Сам процесс переваривания занимает от 7 до 12 часов, в зависимости от «тяжести» употребляемых человеком продуктов (белки расщепляются дольше всего).

Синтез пищеварительных ферментов напрямую зависит от состава пищи. В том случае, если в ней находится много белка, то поджелудочная «распознает» это и начинает активно вырабатывать трипсин. Когда же в пище преобладает жир – липазу, углеводы – лактозу, мальтазу, амилазу и инвертазу.

Экзокринные и эндокринные части поджелудочной

Экзокринная функция поджелудочной железы имеет перед собой очень сложную задачу – ей необходимо не только заниматься продуцированием панкреатического сока и пищеварительных ферментов, но и следить также, чтобы их количество соответствовало качеству потребляемой человеком пищи. Таким образом, железа обеспечивает не только нормальное расщепление и усвоение пищи, но и собственную защиту. Ведь если она будет сохранять баланс между объемом вырабатываемого панкреатического сока и употребляемой пищей, то пищеварительные ферменты будут полностью утилизированы.

Если же количество панкреатического сока и ферментов будет превышать то количества, которое необходимо для расщепления пищи, они не будут израсходованы полностью и будут сохраняться в тканях поджелудочной, переваривая ее собственные клетки и провоцируя развитие панкреатита. А это довольно серьезное заболевание, которое трудно поддается лечению.

Поэтому так важно, чтобы поджелудочная сохраняла равновесие между синтезом ферментов и качеством пищи. Так как если этого не будет, возникают серьезные риски возникновения в ней патологических процессов. И чтобы помочь железе правильно функционировать, человек должен постоянно следить за питанием и вести здоровый образ жизни, отказавшись от вредных привычек. Ведь именно эти факторы в 90% случаев являются провокаторами развития большинства болезней поджелудочной железы.

Лечение патологии

Лечение внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы, как правило, комплексное. Оно включает в себя коррекцию нутритивного статуса, заместительную и этиотропную терапию, а также симптоматическое лечение. На предупреждение прогрессирования гибели клеток железы направлена этиотропная терапия. Коррекция образа жизни заключается в исключении потребления спиртного и табакокурения. Предусмотрено также увеличение количества в рационе белка, сокращение объема жиров, прием витаминов.

Основным методом лечения при хр. панкреатите является заместительный прием ферментов (пожизненно). Показанием к заместительной терапии ферментами выступает стеаторея с утратой более 15 г жира в день, белково-энергетическая недостаточность прогрессирующего характера.

Наибольшей эффективностью обладают микрогранулированные ферментные средства в кислотоустойчивых оболочках и в желатиновых капсулах, которые растворяются в желудке, обеспечивая условия для равномерного смешивания гранул медикамента с пищей. Дозировки таких лекарств подбираются индивидуально и зависят от тяжести заболевания, активности панкреатической секреции.

Эндокринные функции

Внутрисекреторные функции поджелудочной железы не могут происходить без особых веществ – гормонов, продуцированием которых также занимается этот орган. Данная функция именуется эндокринной (внутренняя секреторная функция) и ее активизация также во многом зависит от пищи, которую ест человек в течение всего дня. Однако нужно отметить, что гормоны, которые синтезирует железа, не попадают в органы пищеварения. Их выброс производится в кровь, где и отмечается гуморальная регуляция организма на них.

Клетки, синтезирующие гормоны находятся внутри островков Лангерганса

Эндокринная функция поджелудочной железы выполняется посредством специальных клеток, численность которых не превышает 2% от всего тела органа. Эти клетки образуют скопления, которые в медицине именуются островками Лангерганса.

Существует всего 5 видов клеток, отвечающих за выработку гормонов:

Строение поджелудочной железы

- альфа-клетки – осуществляют секрецию глюкагона,

- бета-клетки – вырабатывают инсулин,

- дельта-клетки – продуцируют соматостатин,

- Д1-клетки – обеспечивают человеческий организм вазоактивными интестинальными полипептидами,

- РР-клетки – синтезируют панкреатический полипептид.

Без этих гормонов работа поджелудочной железы и обменные процессы в организме не могут происходить нормально. Ведь именно они регулируют обмен веществ, а также поддерживают работу почек, кишечника, печени и 12-перстной кишки.

Наиболее известным среди далеких от медицины людей является гормон инсулин. Его выделение в кровь обеспечивает нормализацию уровня глюкозы в крови. Он связывается с молекулами глюкозы, разбивает их на более мелкие структуры и поставляет в клетки и ткани организма, тем самым насыщая их энергией. Если работа бета-клеток нарушается, формируется недостаточность инсулина, которая приводит к увеличению концентрации микрокристалликов сахара в крови и является провокатором развития сахарного диабета и резкого снижения веса. Ведь вместо того чтобы растрачивать энергию, которую клеткам предоставил инсулин, они начинают использовать в качестве топлива жир, что приводит к дистрофии жировой ткани.

Эндокринная функция поджелудочной железы играет очень важную роль в человеческом организме. Несмотря на то что ее выполнением занимается небольшое количество клеток, без нее не могут происходить ни одни процессы в организме. Так как внутрисекреторная функция проявляется в гуморальном управлении, которое является эволюционным ранним способ управления организма. Поджелудочная синтезирует гормоны, выбрасывает их в кровь и обеспечивает гормональное равновесие. В результате этого регулируется работа всех внутренних органов и систем.

Абсолютная недостаточность

Абсолютная недостаточность вызвана уменьшением объема паренхимы (внутренняя структура органа) поджелудочной железы, из-за которого угнетается секреция гормона. Причина относительной недостаточности – сужение просвета протоков поджелудочной железы и как следствие этого, плохое поступление поджелудочного сока в кишечник. Эта недостаточность неопасна. В данном случае, железа работает нормально и лечения не требуется. Требуется лечить основное заболевание, которое препятствует активации сока в кишечнике, например наличие камней в протоках, синдром раздраженного кишечника.

Связь функциональности поджелудочной железы с ее расположением

Поджелудочная железа представляет собой уникальный орган, выполняющий несколько функций в человеческом организме, которые, на первый взгляд, вообще не имеют логической связи между собой. Такое явление ученые воспринимают как следствие эволюции функций и органов. У некоторых видов позвоночных животных эти функции выполняют сразу несколько внутренних органов. Но у некоторых видов, в том числе и у человека, пищеварительные и эндокринные функции концентрируются в одном – в поджелудочной.

Строение поджелудочной железы

Несмотря на то что функции поджелудочной железы в организме человека разнообразны, основной принято считать пищеварительную функцию. Особенность расположения размещения поджелудочной актуален для системы пищеварения. Ведь очень важно, чтобы пищеварительные ферменты, вырабатывающиеся этим органом, как можно быстрее поступали в 12-перстную кишку, так как активизация их функций возникает сразу же после синтеза. В этот же орган должна поставлять желчь, которую вырабатывает печень.

Поджелудочная железа у человека располагается в так называемой петле, которая формируется желудком и 12-перстной кишкой. С правой стороны от желудка находится печень. Эти органы соединяются между собой особыми протоками, по которым и производится транспортировка желчи и панкреатического сока в 12-перстную кишку.

Функции, за которые отвечает поджелудочная, и ее строение взаимосвязаны между собой. И чтобы пищеварительные ферменты быстрее проникали в 12-перстную кишку, головка железы располагается недалеко от этого органа. А другие части поджелудочной, которые не выполняют пищеварительные функции, привязаны к ее головке и располагаются с левой стороны.

Поджелудочная железа в организме человека является самой большой железой и объединяет в себе сразу несколько функций и структур. И если отвечать на вопрос, что же делает этот орган и какова его функциональность, то за этим последует очень длинный ответ, который сведется к одной простой фразе – участвует в синтезе пищеварительных ферментов и гормонов, необходимых для секреторного управления деятельности всего организма.

Панкреатит как причина патологии

Хронический панкреатит – основной фактор, приводящий к ферментной недостаточности. Это поражение поджелудочной железы воспалительно-деструктивного генеза, приводящее к нарушениям ее функций. Каковы последствия панкреатита, мало кто знает. При обострении заболевания возникает боль в животе и левом подреберье, наблюдаются диспепсические явления, желтушность склер и кожного покрова.

Основными причинами развития панкреатита у взрослых (код по МКБ-10 К86) являются желчекаменная болезнь и злоупотребление алкоголем, который довольно токсичен для паренхимы этого органа. При желчекаменной болезни воспалительный процесс становится следствием перехода инфекции из желчевыводящих протоков в железу по лимфатическим сосудам, развитием гипертензии желчных путей либо забросом желчи в железу.

Консервативное лечение данного заболевания включает в себя комплекс мер. В основе терапии лежат следующие принципы:

- обязательна диета;

- недостаточность поджелудочной железы подлежит коррекции;

- болевой синдром нужно устранить;

- осложнения должны быть предупреждены.

При лечении панкреатита необходимо исключить употребление алкоголя, прием лекарственных препаратов, способных оказывать повреждающее воздействие на поджелудочную железу (антибиотики, антидепрессанты, сульфаниламиды, диуретики: гипотиазид и фуросемид, непрямые антикоагулянты, индометацин, бруфен, парацетамол, глюкокортикоиды, эстрогены и многие другие).

Последствия панкреатита могут быть различными: внешнесекреторная недостаточность железы, обтурационная желтуха, портальная гипертензия, инфекции (парапанкреатит, абсцесс, флегмона забрюшинной клетчатки, воспаление желчевыводящих путей), внутренние кровотечения. С развитием данного заболевания могут возникать также сахарный диабет, снижение массы тела, рак поджелудочной железы.

Методы диагностики

Поджелудочная железа является примером железы смешанной секреции. Оценка ее работы в лабораторных условиях – это довольно сложная задача, особенно если проблема касается патологий панкреатической системы.

В основном клинические симптомы и анамнез способны описать состояние эндокринных и экзокринных систем в железе. Если есть необходимость изучить изменения в структуре органа, тогда используются инструментальные обследования.

Для определения состояния и работоспособности экзокринной системы используют зондовые или беззондовые методы. Зондовые методы призваны оценить ферментную активность, а беззондовые – определить эффективность пищеварения.

Копрологическое исследование позволяет второстепенными методами определить работу экзокринной системы. Основным признаком недостаточности секретов железы является такое следствие, как полифекалия. Признаки этого заключаются в изменениях вида каловых масс. Они становятся кашеобразными, серого цвета, сального вида, нехорошо пахнут и плохо смываются со стенок унитаза.

Альтернативной методикой также является анализ, основанный на иммуноферментном принципе. Он позволяет определить количество панкреатической эластазы в кале. Состояние экзокринной системы напрямую зависит от активности этого фермента в кале. Это связано с тем, что он не участвует в обменных процессах кишечника и тем самым исключает ошибки, связанные с активностью ферментов в кишечнике. Чувствительность вышеописанного теста составляет порядка 90%.

Источник: podzhelud.ru

Источник