Поджелудочная железа фаза секреции

Фазы панкреатической секреции при стимуляции ее приемом пищи совпадают с фазами желудочной секреции, но в отличие от них особенно подвержены гормональным влияниям. Секреция поджелудочного сока резко усиливается через 2 – 3 мин после приема пищи и продолжается 6 – 14 ч.

Сложнорефлекторная фаза.Начальная секреция поджелудочной железы (первая, сложнорефлекторная, мозговая фаза секреции) вызывается видом, запахом пиши и другими раздражителями, связанными с приемом пищи (условнорефлекторные раздражения), а также воздействием на рецепторы слизистой оболочки рта, жеванием и глотанием (безусловнорефлекторные раздражения). Нервные импульсы, возникающие в рецепторах полости рта и глотки, достигают продолговатого мозга и затем по волокнам блуждающего нерва поступают к поджелудочной железе и вызывают ее секрецию. В реализации первой фазы секреции принимают участие и регуляторные пептиды, высвобождение которых стимулировалось рефлекторными механизмами блуждающих нервов.В этой фазе,вызванной мыслями о еде, ее запахом, вкусом и актом глотания, секреция бикарбоната повышается до 10-15%, а ферментов – до 25% максимального уровня.

Желудочная фаза.Вторая, или желудочная, фаза характеризуется тем, что секреция во время нее стимулируется и поддерживается путем ваговагального рефлекса с механо- и хеморецепторов желудка и с помощью гастрина.

Кишечная фаза.С переходом желудочного содержимого в двенадцатиперстную кишку начинается третья – кишечная фаза панкреатической секреции. Секреция стимулируется посредством ваго-вагального дуоденопанкреатического рефлекса, но ведущее значение имеет высвобождение в крови секретина и холецистокинина, что обусловлено влиянием кислого содержимого желудка на слизистую оболочку двенадцатиперстной кишки.

В кишечную фазу велика роль саморегуляции панкреатической секреции по принципу отрицательной обратной связи в зависимости от свойств дуоденального содержимого. Свойства панкреатического секрета в кишечную фазу в большей мере определяются соотношением в дуоденальном химусе ферментов и гидролизуемых ими субстратов. Избыток ферментов селективно тормозит их секрецию, избыток субстрата снимает эти тормозные влияния, и продукты гидролиза субстрата стимулируют секрецию соответствующих ферментов поджелудочной железой. Этот механизм направлен на срочную адаптацию секреции панкреатических ферментов к виду принятой пищи. Его реализация обеспечивается холецистокинином, секретином, М-холинергическими и β-адренергическими влияниями.

В саморегуляции панкреатической секреции можно выделить еще два тормозных механизма, которые имеют, видимо, защитное значение:

– повышение активности панкреатических ферментов в крови;

– повышение давления секрета в протоковой системе поджелудочной железы.

Нервные влияния при приеме пищи обеспечивают пусковые воздействия на поджелудочную железу. Роль последующих влияний с рецепторов желудка и кишечника относительно невелика, и в коррекции панкреатической секреции большую роль играют гуморальные механизмы. Однако действие гормонов на железу более выражено при сохраненной ее иннервации, что подчеркивает единство нервных и гуморальных механизмов регуляции секреции поджелудочной железы.

Циркуляторная фаза панкреатической секреции.Четвертая фаза панкреатической секреции называется циркуляторной – панкреатическая секреция гуморально корригируется всосавшимися нутриентами. Эти влияния осуществляются непосредственно на панкреациты (например, выраженное влияние на них некоторых аминокислот и глюкозы) или опосредуются через центральные нервные механизмы (например, гипоталамический и буль-барный центры вегетативной нервной системы) и регуляторные пептиды.

Источник

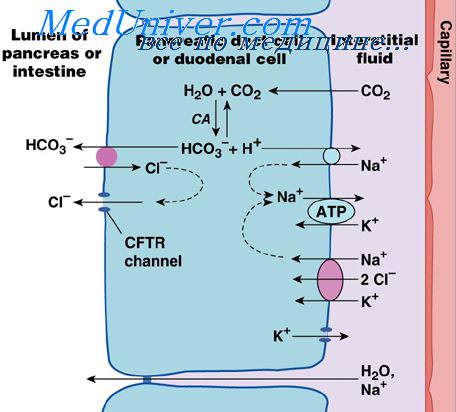

Регуляция секреции поджелудочной железы. Этапы панкреатической секрецииПоявление панкреатической секреции обусловлено тремя важными основными стимулами. Первые два стимула (ацетилхолин и холецистокинин) стимулируют ацинарные клетки поджелудочной железы, вызывая продукцию большого количества панкреатических пищеварительных ферментов и, соответственно, небольших количеств воды и электролитов, сопутствующих ферментам. Без воды большинство ферментов временно сохраняются в ацинусах и протоках до тех пор, пока не образуется более жидкий секрет, который может поступить в двенадцатиперстную кишку. Секретин в противоположность первым двум основным стимулам вызывает секрецию эпителием протоков поджелудочной железы большого количества водного раствора бикарбоната натрия. Усиливающие эффекты различных стимулов. Когда различные стимулы панкреатической секреции возникают одновременно, общая секреция гораздо больше, чем сумма секретов, вызванных каждым из них по отдельности, поэтому говорят, что разные стимулы усиливают друг друга. Таким образом, панкреатическая секреция является обычно результатом действия не одного, а комбинированных влияний перемноженных основных стимулов.

Фазы панкреатической секрецииПанкреатическая секреция аналогично желудочной секреции проходит три фазы: мозговую, желудочную и кишечную. В течение желудочной фазы продолжается нервная стимуляция ферментной секреции, составляя еще другие 5-10% панкреатических ферментов, выделяемых после приема пищи. Но опять только малые количества достигают двенадцатиперстной кишки из-за продолжающегося недостатка значимой секреции жидкости. Кишечная фаза. После того, как химус покидает желудок и поступает в тонкий кишечник, панкреатическая секреция становится обильной, главным образом в ответ на гормон секретин. Секретин стимулирует секрецию значительного количества ионов бикарбоната. Нейтрализация кислого химуса из желудка. Секретин представляет собой полипептид, содержащий 27 аминокислот (молекулярная масса около 3400). Он присутствует в слизистой двенадцатиперстной кишки и тощей кишки в неактивной форме просекретина в так называемых S-клетках. Когда кислый химус с рН менее 4,5-5,0 поступает в двенадцатиперстную кишку из желудка, это вызывает выделение дуоденальный слизи и активацию секретина, который затем абсорбируется в кровь. Единственной действительно важной составляющей химуса является соляная кислота желудка, которая вызывает выброс секретина. Секретин, в свою очередь, вызывает секрецию поджелудочной железой большого количества жидкости, содержащей высокую концентрацию иона бикарбоната (вплоть до 145 мэкв/л), но низкую концентрацию ионов хлора. Механизм образования секретина является особенно важным по двум причинам: (1) секретин начинает высвобождаться из слизистой тонкого кишечника, когда рН дуоденального содержимого падает ниже 4,5-5,0; (2) выброс секретина резко увеличивается, когда рН падает до 3,0. Это немедленно вызывает обильную секрецию панкреатического сока, содержащего существенное количество бикарбоната натрия. Конечным итогом является следующая реакция в двенадцатиперстной кишке: Затем угольная кислота немедленно диссоциирует на двуокись углерода и воду. Углекислый газ абсорбируется в кровь и выводится через легкие, оставляя нейтральный раствор хлорида натрия в двенадцатиперстной кишке. Таким способом немедленно нейтрализуется кислое содержимое, опорожняющееся в двенадцатиперстную кишку из желудка. Слизистая тонкой кишки не может противостоять переваривающему действию кислого желудочного сока, и это является существенным защитным механизмом, предотвращающим развитие дуоденальных язв. Секреция иона бикарбоната поджелудочной железой обеспечивает подходящий рН для работы панкреатических пищеварительных ферментов, действие которых оптимально в слабощелочной или нейтральной среде при рН от 7,0 до 8,0. К счастью, рН секреции натрия бикарбоната в среднем равняется 8,0. Холецистокинин и его вклад в регуляцию секреции пищеварительных ферментов поджелудочной железы. Присутствие пищи в верхнем отделе тонкого кишечника вызывает также выделение из I-клеток, находящихся в слизистой двенадцатиперстной кишки и верхней части тощей кишки, второго гормона — холецистокинина. Это полипептид, содержащий 33 аминокислоты. Такое выделение холецистокинина происходит в результате присутствия протеоз, пептонов (продуктов частичного переваривания белков) и длинноцепочечных жирных кислот в химусе, поступающем из желудка. Холецистокинин, как и секретин, с кровью доставляется к поджелудочной железе, но вместо стимуляции секреции бикарбоната натрия обусловливает преимущественное выделение ацинарными клетками пищеварительных ферментов, причем в больших количествах. Этот эффект подобен тому, который вызывает вагусная стимуляция, но только он более выраженный и составляет от 70 до 80% общей панкреатической секреции ферментов после приема пищи. Различия между эффектами панкреатической стимуляции секретином и холецистокинином показаны на рисунке, который демонстрирует: (1) интенсивную секрецию бикарбоната натрия в ответ на кислоту в двенадцатиперстной кишке, стимулированную секретином; (2) двоякий эффект в ответ на жир (мыла); (3) сильную пищеварительную секрецию ферментов, вызванную холецистокинином (когда пептоны поступают в двенадцатиперстную кишку). – Также рекомендуем “Физиология секреции желчи. Физиологическая анатомия секреции желчи” Оглавление темы “Пищеварительные соки. Переваривание углеводов, белков, жиров”: |

Источник

Каждая из фаз секреции имеет етимуляторный и тормозной компонент, что позволяет оеущеегвлять аутокоррекцию уровня секреции ПЖ.

I фаза секреции (мозговая) имеет сложнорефлекторный механизм, реализуемый через ЦНС посредством условных и безусловных рефлексов. Секреция в эту фазу имеет небольшой объём, в среднем не превышающий 15% всего объёма стимулированной секреции. Основным механизмом стимуляции на данном этапе служат холинергические влияния эффюрентов блуждающих нервов на М-холинорецепторы панкреоцитов.

II фаза секреции (желудочная) имеет более сложные механизмы и сопровождается выделением около 10% общего объёма стимулированной секреции. Секрет обладает высоким содержанием ферментных белков при низкой концентрации гидрокарбонатов, что свидетельствует о ведущей роли рефлекторного вагусного механизма в реализации желудочной фазы. Описано два типа гастропанкреатических ваговагальных рефлексов: фундо- и антропанкреатический.

В первом случае раздражителями служат растяжение желудка пищей и пищевой рецептивной релаксацией, а также снижение рН фундального содержимого. Антропанкреатический рефлекс вызван растяжением антральной части желудка: нервные импульсы с её механорецепторов направляются в ПЖ через вагусное сплетение,

III фаза секреции (кишечная, энтеральная) имеет наиболее сложный механизм и обеспечивает до 80% объёма постпрандиальной секреции. Эту фазу принято делить на дуоденальную и подвздошно-ободочную. Основной ф>азой считают дуоденальную, когда под действием кислого желудочного содержимого ПЖ выделяет большой объём панкреатического сока с высоким содержанием гидрокарбонатов и панкреатических ферментов. Частично гидролизованные нутриенты в значительно большей степени стимулируют панркеатическую секрецию, чем негидроли-зованные вещества или мономеры.

В качестве основного стимулятора секреции воды и гидрокарбонатов, определяя объём панкреатического сока в кишечную фазу, выступает секретин. Его высвобождение дуоденальными S-клетками происходит при закислении содержимого ДПК. Пороговый для рилизинга секретина уровень рН — 4,5; с понижением рН выделение этого пептида повышается. Парасимпатическая нервная система играет главную роль в регуляции секреции бикарбонатов. Стимуляция блуждающего нерва приводит к пиковой секреции бикарбонатов, приближающейся к таковой после приёма пищи.

Ваготомия вызывает значительное снижение ответа на секретин. Чувствительные волокна блуждающего нерва имеют большое значение в восприятии дуоденальной секреции и усилении эффекта секретина. Вероятно, это становится возможным благодаря наличию рецепторов секретина на этих волокнах. При селективном удалении парасимпатических волокон с использованием нейротоксина капсаицина у крыс наблюдают отсутствие эффекта от физиологических плазменных концентраций секретина. Предполагают, что существуют и другие механизмы, включая прямое возбуждение протоковых клеток.

В кишечную фазу отчётливо выражено взаимное потенцирование эффектов секретина и ХК, что проявляется в панкреатической секреции ферментов и электролитов. Синтез ХК происходит в эндокринных клетках кишечника, клетках ЦНС, нервных клетках кишечника. ХК-синтезирующие нервы обнаружены также и в ПЖ, однако эти волокна преимущественно распространяются на внутрипанкреатические узлы и островковые клетки, а не на ацинарные клетки.

С меньшим, но всё же выраженным секреторным эффектом в кишечную фазу в ответ на снижение рН дуоденального содержимого проявляется действие ВИП.

Тормозной компонент подвздошно-ободочной фазы панкреатической секреции вызывают нутриенты (в основном углеводы), достигшие этих отделов кишечника. Ингибиторами секреции в эту фазу служат ПП, пептид YY, соматостатин, оксимодуллин и, возможно, адренергические механизмы.

В роли IV фазы секреции ПЖ иногда выступает циркуляторная фаза, индуцированная всосавшимися в кровь нутриентами (некоторыми аминокислотами, глюкозой, кальцием и жирными кислотами). Видимо, стимулирующие и тормозные механизмы циркуляторной фазы следует отнести к числу модулирующих функциональное состояние компонентов обеспечения секреции ПЖ — от сенсоров до панкреацитов как конечных эффекторов.

Между эндо- и экзокринной функциями ПЖ существует тесная связь. Так, трипсин влияет на синтез инсулина и глюкагона. На внешнюю секрецию влияют уровень глюкозы плазмы крови и инсулин; последний также обеспечивает поступление аминокислот и глюкозы в ацинусы.

Маев И.В., Кучерявый Ю.А.

Опубликовал Константин Моканов

Источник

Ни для кого не загадка и ни открытие, что все люди, так или иначе, болеют, подвержены в течение жизни разным заболеваниям, серьезным и не очень.

Неправильное питание и образ жизни — это зло

От неправильного образа жизни, питания страдает и наша поджелудочная железа, впитывает в себя последствия долгих неправедных лет, постепенно разрушаясь. Нет ничего хуже, чем пребывание в болезненном состоянии, когда ничего не радует, все раздражает и готов на все идти ради облегчения.

Это можно смело отнести и к заболеваниям поджелудочной железы, при которых человек себя отвратительно чувствует, испытывает длительные боли и ряд симптомов, доставляющих ему дискомфорт. Один выход – исправлять ситуацию, исправляться самому и побороть заболевание (чаще всего это панкреатин в разных его формах).

К симптомам панкреатина можно отнести следующие, наиболее распространенные:

- опоясывающего характера боль в области ребер, ниже их, отдающая в спину, сердце;

- при пальпации врачом ощущается напряжение передней части брюшины;

- метеоризм, вздутие живота;

- сухость во рту, бледность кожных покровов, либо отдают в желтизну, белый налет на слизистой;

- чрезмерная утомляемость, повышенное потоотделение;

- в некоторых острых случаях повышение температуры тела, диарея, рвота без облегчения и пр.

Одна из функций органа пищеварения-выработка панкреатического сока, по-другому его называют – секрет поджелудочной железы. Об этой функции и будет идти подробнее описание.

Поджелудочная железа как основа процесса пищеварения

Железа представляет из себя сложную структуру, состоящую из трех разделов: головка, тело, хвост. У взрослого человека этот орган достигает веса 80-90 гр и длину до 22 см, является самой крупной из желез организма. Располагается поджелудочная в глубинах брюшной полости, левее и ниже желудка, рядом с селезенкой, желчным пузырем и двенадцатиперстной кишкой.

Ответственна поджелудочная железа за продуцирование пищеварительного сока (примерно 2 литра в сутки производит его). Эта главная функция называется внешней, экзокринной. Панкреатический секрет состоит из ряда ферментов, каждый из которых участвует в процессе расщепления того или иного элемента пищи (жиры, углеводы, белки).

Внутри железы выработанный сок имеет неактивную свою фазу, по протокам стекая в двенадцатиперстную кишку, соединяясь там с желчью, принимает уже активную форму, и вместе они способствуют перевариванию поступившей еды до элементарного уровня, легко усвояемого клетками человека.

Причем железа, отталкиваясь от состава пищи, постоянно вырабатывает панкреатический сок разного насыщения и содержания тех или иных ферментов, т. е. если пища поступила чрезмерно жирная, то это сигнал для значительного синтеза липазы, если еда богата на углеводы, то возрастет количество в соке амилазы, лактозы и т. д.

Вторая не менее значимая функция железы (эндокринная) — выработка гормонов, например, инсулина, глюкагона, соматостатина, и участие в регуляции обменных процессов в организме. Как происходит процесс синтеза секрета железой? В чем тут секрет и есть ли он вообще?

Как формируется в поджелудочной железе секрет?

Секреция поджелудочной железы – сложный и важный процесс, нарушения в котором чреваты серьезным последствиям. О них позже. Экзокринная функция железы основана на работе ее альвеолярно-трубчатой системы, в состав последней входит многочисленное количество долек, состоящих из ацинусов (протоковых клеток), отделенными друг от друга тонкими перегородками, и система выводных каналов (внутридольковые, междольковые протоки).

Ацинус – это округлое образование, в своем составе имеет секреторный отдел и вставочный проток. Этот проток является истоком общего главного канала. Цепочка каналов представлена в железе следующим образом: вставочный проток – межацинозные протоки – внутридольковые каналы – междольковые каналы – Вирсунгов проток.

Секрет органа вырабатывается ацинусами и содержит в своем составе ферменты, органические вещества. По виду это бесцветная жидкость, в нее входят такие энзимы (ферменты), как: амилаза, мальтаза, сахараза, лактаза, липаза, трипсин, химотрипсин и ряд других. Выработанный клетками сок поступает в разветвленную систему протоков, в них он находится в неактивной форме, поэтому не происходит самопереваривания непосредственно органа.

Стекает сок из протоков в главный проток (Вирсунгов), попадает далее в 12-перстную кишку, где соединяется с желчью желчного пузыря и становится активным. В кишке амилаза, мальтаза, сахараза расщепляют углеводы. Альфа-амилаза, кроме поджелудочной железы продуцируется в небольших количествах и слюнными железами.

Изменение количественного показателя амилазы указывает на ряд заболеваний, но чаще всего на наличие острого или хронического панкреатита. Трипсин, химотрипсин ответственны за изменение состава белка, пептидов. Только в поджелудочной железе вырабатывается столь ценный энзим, как трипсин. При диагностике острого панкреатита определяют активность трипсина.

Панкреатическая липаза расщепляет (триглицериды) нейтральные жиры на жирные высшие кислоты и глицерин. Участвуя в энергетическом обмене, липаза доставляет к тканям полинасыщенные жирные кислоты. Она является водорастворимым энзимом. Кроме поджелудочной железы, синтезируют липазу и другие органы: кишечник, легкие, печень.

При воспалении поджелудочной (панкреатите) происходит снижение активности панкреатической липазы. Анализы фиксируют это снижение. Больной часто жалуется на серо-желтый цвет стула. Ферменты поджелудочной железы начинают синтезироваться в ней спустя небольшое время (пару минут) после начала переработки пищи в желудке. По времени этот процесс растягивается в среднем до 13 часов.

Нарушения в выработке секрета

По ряду причин (переедание, неправильное питание, отсутствие режима приема пищи, инфекции, алкоголь, неправильное лечение медикаментозными препаратами и пр.) происходит постепенное нарушение секреции органа, снижается количество выработанных ферментов, что ведет чаще всего к панкреатиту разных его форм.

Так при дефиците амилазы человек испытывает устойчивую непереносимость некоторых видов продуктов, богатых на углеводы, имеет водянистый, объемный стул, диарею из-за наличия в кале крахмала и нарушение процесса всасывания веществ в кишечнике, а также больной может худеть, страдать авитаминозом и пр.

При недостатке другого фермента – липазы – происходит чрезмерное выделение жиров вместе с калом. Стул имеет жидкую, маслянистую структуру, желто-оранжевый цвет. Если же не хватает трипсинов стул будет кашеобрзный, с неприятным запахом и все из-за повышенного содержания в каловых массах азота и не переваренного белка.

Снижение показателей ферментов в панкреатическом соке ведет к различным заболеваниям, человек может как худеть, так испытывать дефицит витаминов, кожа, ногти, волосы станут ломкими, плохо переваренная пища будет способствовать метеоризму, диарее.

Кроме, изменения в худшую сторону состава сока может наблюдаться у больного нарушения и процесса его оттока в двенадцатиперстную кишку, это будет приводить, в свою очередь, к самопоеданию клеток железы, отеку, воспалительным процессам, и как итог даже к некрозу поджелудочной. В любом случае изменение состава панкреатического сока это серьезные последствия, порой с которыми приходиться справляться многие годы.

Почувствовав вышеперечисленные симптомы панкреатита, рекомендуется нанести визит к врачу. В ходе проведенной пальпации, а также на основании полученных данных клинических анализов, результатов аппаратной диагностики врач установит точный диагноз, назначит грамотное индивидуальное лечение, которое изменит в лучшую сторону состав панкреатического сока, нормализует его и постепенно панкреатит начнет отступать.

Подключенная диета, пересмотр образа жизни – все это в совокупности принесет положительные результаты, уже в ближайшее время. Главное не стоит затягивать с походом к доктору, так как в результате тяжелее будет диагностировать заболевание, лечить его, заниматься реабилитацией и восстановлением работы органа.

Источник