Перидуктальный склероз поджелудочной железы

Фиброз (склероз) поджелудочной железы – сложный процесс, для которого характерно замещение полноценных и функциональных клеток этого органа соединительной тканью. Сама железа состоит из двух видов тканей, которые по типу являются разными – это паренхима и строма. Строма – это своего рода каркас данного органа, а паренхима образована, они вырабатывают гормоны и панкреатический сок. Если на железу длительное время оказывают влияние неблагоприятные факторы, то это приведёт к необратимой гибели её клеток.

Поражённые клетки постепенно сменяются на соединительную ткань. Если железистая ткань органа сменяется на рубцовую, то происходит развитие фиброза. Если же клетки сменяет жировая ткань, то данный патологический процесс в медицине именуют липоматоз.

Часто развивается состояние, когда поражённые участки паренхимы поджелудочной железы одновременно замещаются и рубцовой, и жировой тканью. В данной ситуации развивается липофиброз. Его возникновение более характерно для пациентов, страдающих сахарным диабетом. Это обусловлено тем, что развитие липофиброза приводит к нарушению метаболизма.

Фиброз является опасным состоянием, так как его прогрессирование приводит к нарушению функционирования органа. Дело в том, что соединительная ткань не имеет возможности вырабатывать ни гормоны, ни ферменты. К тому же и фиброз, и липоматоз — это процессы, которые обратить невозможно. Если они имеют место быть, то поражённую железистую ткань нет никакой возможности восстановить. В некоторых случаях соединительная ткань может разрастаться стремительно, что приводит к образованию опухоли.

Фиброзные изменения в железе могут быть спровоцированны наличием следующих заболеваний в организме:

- панкреатит в острой или хронической форме;

- эпидемический паротит;

- системная склеродермия;

- гемохроматоз;

- грипп;

- ожирение;

- погрешности в питании;

- длительный прием определенных групп синтетических медицинских препаратов;

- курение и употребление алкогольных напитков;

- патологии желчевыводящих путей;

- стресс;

- нарушения кровоснабжения органа;

- муковисцидоз.

Отдельно стоит выделить муковисцидоз или кистозный фиброз поджелудочной железы. Чаще всего именно это наследственное заболевание становится причиной прогрессирования фиброзных изменений в железе у детей. Патология проявляется гиперсекрецией слизи в поджелудочной железе. Её консистенция густая, что затрудняет нормальный отток. Как результат, в паренхиме образуются кисты различного размера, внутри заполненные густым экссудатом. Кистофиброз поджелудочной железы – опасный недуг, требующий адекватного и своевременного лечения, так как без этого могут развиться осложнения, опасные для здоровья и жизни пациента.

Фиброз поджелудочной железы

Фиброзные изменения в железе могут иметь довольно обширную симптоматику и во многом симптомы зависят именно от недуга, который спровоцировал их развитие. Важно вовремя заметить первые признаки развития патологии, чтобы как можно раньше начать лечение и не допустить развития осложнений.

Если фиброзные изменения развились на фоне обострения, то среди основных симптомов можно выделить следующие:

- рвота после употребления в пищу большого количества жирной или жареной пищи;

- опоясывающая боль. В некоторых случаях она может локализоваться в левом подреберье. Она может быть ноющего или приступообразного характера;

- у человека изменяется стул. В нём присутствуют кусочки непереваренной пищи.

Если же фиброзные изменения произошли на фоне хронического процесса, то часто проявления фиброза могут быть стёртыми. В некоторых случаях отмечаются следующие симптомы:

- метеоризм;

- похудение;

- ухудшение аппетита;

- человек может ощущать тяжесть в желудке, появление которой не зависит от приёма пищи;

- боль в левом подреберье. Этот симптом возникает в редких случаях.

Выраженный склероз и хроническое воспаление поджелудочной железы

Фиброзные изменения можно выявить при помощи современных диагностических методов. Для точной постановки диагноза используются:

- инструментальные методы;

- лабораторные исследования;

- функциональные тесты;

- УЗИ.

Стоит отметить, что на ранних стадиях развития изменений в тканях органа, клинические симптомы не выражены или же и вовсе отсутствуют. В этом случае лучше всего прибегнуть к лабораторным анализам. Благодаря им есть возможность выявить уменьшение выработки ферментов – амилазы, липазы и лактазы. Но наиболее важным и информативным методом является УЗИ. С его помощью есть возможность выявить диффузные изменения в тканях железы даже на ранних стадиях.

Фиброз не имеет собственного специфического лечения. Нет никаких медицинских средств, которые могли бы снова превратить соединительную ткань в паренхиму железы. Все методы терапии направлены только на то, чтобы хоть немного улучшить общее состояние пациента. Лечение проводится как в стационаре, так и дома.

Важно соблюдать правильную диету, так как при данном состоянии функции железы нарушаются и пищеварение затруднено. Из рациона питания полностью исключается жирная пища, маринады, мясные бульоны, соленья, копчёная пища, острые приправы. Принимать еду необходимо дробно и небольшими порциями. Это поможет снизить нагрузку на поджелудочную железу. Диета – это один из наиболее важных методов лечения в терапии фиброза.

Медикаментозная терапия включается в себя приём следующих групп препаратов:

- пищеварительные ферменты;

- спазмолитики;

- НПП;

- противорвотные.

Хирургическое вмешательство как метод лечения используется только в том случае, если фиброзная ткань переродилась в опухоль. Если она начинает интенсивно расти, то её удаляют. Но эту методику лечения применяют в крайне редких случаях.

Все ли корректно в статье с медицинской точки зрения?

Ответьте только в том случае, если у вас есть подтвержденные медицинские знания

Источник

| Алгоритм и примеры описания микропрепаратов поджелудочной железы. |

1. Состояние кровенаполнения (очаговое или диффузное венозно-капиллярное полнокровие, умеренное кровенаполнение, слабое кровенаполнение, неравномерное кровенаполнение), нарушения реологических свойств крови (эритростазы с диапедезными микрогеморрагиями, лейкостазы, разделение крови на плазму и форменные элементы, плазмостазы). Состояние сосудистых стенок (не изменены, утолщены за счёт склероза, гиалиноза, плазматического пропитывания).

2. Наличие отёка стромы, кровоизлияний, характеристика последних (диапедезные, деструктивные, диапедезно-деструктивные, мелко-, средне- и крупноочаговые, сливающиеся друг с другом, цвет, наличие и степень выраженности гемолиза эритроцитов, клеточная реакция в виде реактивного лейкоцитоза, макрофагальной реакции, пролиферации фибробластов).

3. Склероз (очаговый, сетчатый, очагово-диффузный, распространённый фиброз с очагами круглоклеточной инфильтрации).

4. Очаги некроза железистой ткани, клеточная реакция.

5. Очаги липоматоза железы (мелкие, средней величины, крупные, сливающиеся друг с другом).

6. Состояние инсулярных островков Лангерганса (средней величины, мелкие в состоянии атрофии, крупные, с признаками гиперплазии, с отёком стромы, в небольшом, умеренном и большом количестве на площади изученных срезов).

7. Состояние протоков (стенки не изменены или утолщены за счёт склероза, острого гнойного или продуктивного воспаления, в состоянии дистонии, спазма, перидуктальный склероз). Содержимое просветов протоков (слущенный эпителий, бледно-розовое гомогенное содержимое, уплотнённое насыщенно-розовое содержимое, гнойный экссудат и др.).

8. Патологические состояния (опухоли и др.).

Пример№1.

ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА (1объект) — резко выраженное диффузное венозно-капиллярное полнокровие, эритростазы, диапедезные микрогеморрагии и мелкоочаговые диапедезно-деструктивные кровоизлияния насыщенно-красного цвета, с небольшим количеством лейкоцитов. В отдельных сосудах разделение крови на плазму и форменные элементы, плазмостазы. Строение железистой ткани не нарушено. Отдельные протоки в состоянии нерезкого спазма, стенки их не изменены. Инсулярные островки Лангерганса в данных срезах не представлены.

Пример№2.

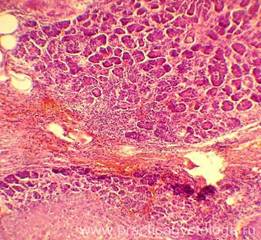

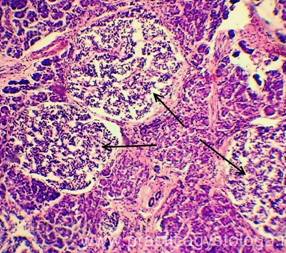

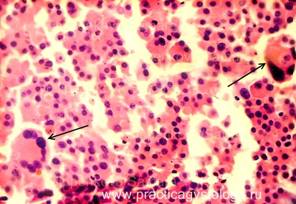

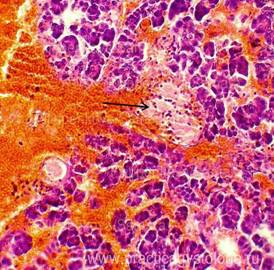

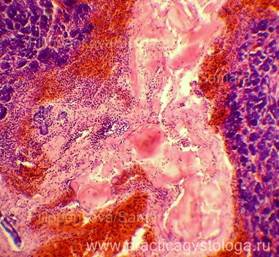

ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА (1объект, в анамнезе сахарный диабет 1 типа, тяжёлое течение) —очагово-диффузное венозно-капиллярное полнокровие. Слабо-умеренный отёк стромы. Выраженный диффузный склероз типа, с очаговым слабым-умеренным продуктивным воспалением. Средне- и крупноочаговый липоматоз железы. Умеренно выраженный перидуктальный склероз, стенки протоков со слабым-умеренным склерозом, диффузным слабо-умеренным продуктивным воспалением. Инсулярные островки Лангерганса в состоянии атрофии различной степени выраженности, в умеренном количестве на площади изученных срезов. Немногочисленные островки Лангерганса резко увеличены в размерах за счёт гиперплазии. Картина хронического склерозирующего панкреатита.

|

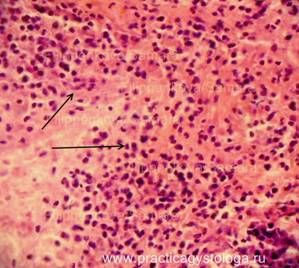

|

Рис. 1, 2. Картина хронического склерозирующего панкреатита. Выраженная гиперплазия ряда инсулярных островков Лангерганса (стрелки). Окраска: гематоксилин и эозин. Увеличение х100 и х250. | |

Пример№3.

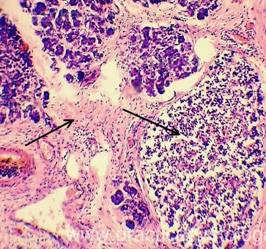

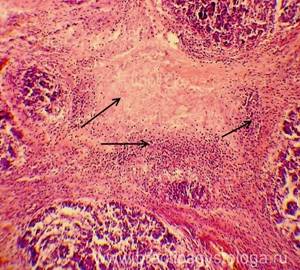

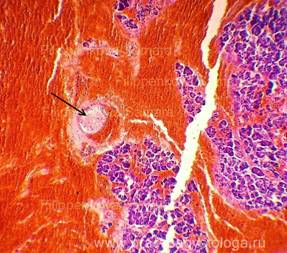

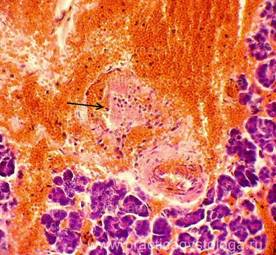

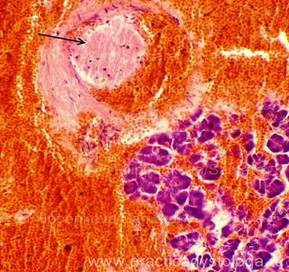

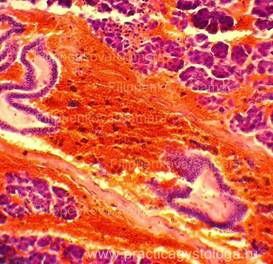

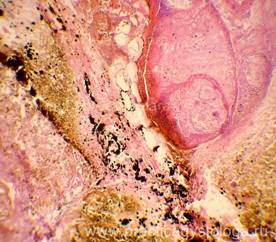

ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА (1объект) — неравномерное кровенаполнение сосудов (участки слабого кровенаполнения граничат с очагами выраженного венозно-капиллярного полнокровия с эритростазами, внутрисосудистым лейкоцитозом, диапедезными микрогеморрагиями). Стенки отдельных сосудов слабо и умеренно утолщены за счёт слабого и умеренного склероза, в состоянии дистонии. Резко выраженный диффузный отёк стромы. Умеренно выраженный сетчатый склероз с диффузно расположенными небольшими очагами слабой и умеренной круглоклеточной инфильтрации. В ряде полей зрения расположены средней величины очаги некроза ткани железы с выраженной перифокальной лейкоцитарной инфильтрацией. Инсулярные островки Лангерганса средней величины и с признаками слабой-умеренной их гиперплазии. Картина обострения хронического склерозирующего панкреатита в виде очагового острого гнойно-некротического воспаления.

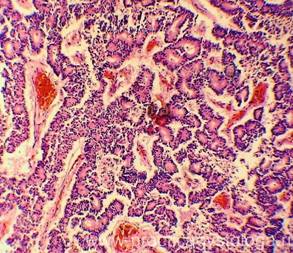

|

|

Рис. 3, 4. Картина очагового острого гнойно-некротического панкреатита. На фоне сетчатого склероза, выраженного отёка стромы очаги некроза ткани железы с выраженной лейкоцитарной инфильтрацией (стрелки). Окраска: гематоксилин и эозин. Увеличение х100 и х250. | |

Пример№4.

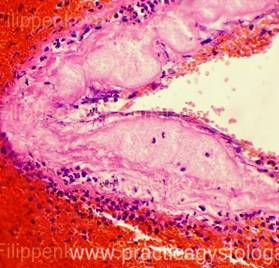

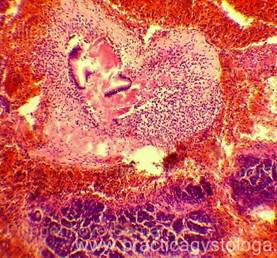

ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА (1объект) — преобладает неравномерно выраженное венозно-капиллярное полнокровие, эритростазы. Стенки ряда сосудов со слабым и умеренным склерозом, в состоянии дистонии, нерезкого спазма. На большей площади срезов разрастание атипичной ткани с гистологической картиной аденокарциномы инфильтрирующего типа роста. На фоне неравномерно выраженной стромы, её отёка расположено большое количество мелких желёз с полиморфизмом клеток, наличием гигантских многоядерных уродливых клеток. В просветах ряда железистых структур — бледно-розовое гомогенное содержимое. Немногочисленные мелкие очаги некроза опухолевой ткани со слабой и умеренной реактивной лейкоцитарной инфильтрацией.

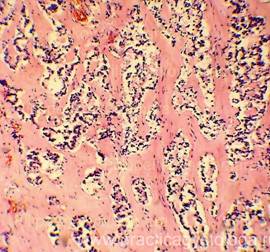

|

|

Рис. 5, 6. Аденокарцинома поджелудочной железы. Окраска: гематоксилин и эозин. Увеличение х100. | |

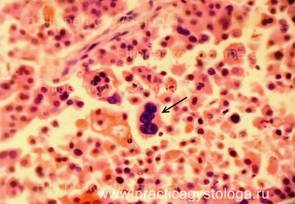

|

|

Рис. 7, 8. Уродливые гигантские многоядерные клетки в толще аденокарциномы поджелудочной железы (стрелки). Окраска: гематоксилин и эозин. Увеличение х400. | |

|

|

|

|

Рис. 9-14. Распространенные деструктивные кровоизлияния в ткани поджелудочной железы на фоне выраженного отёка её стромы. Кровоизлияния тёмно-красного цвета, с неравномерным частичным гемолизом эритроцитов, очаговым лейкоцитозом, включениями рыхлого фибрина с расположением лейкоцитов по ходу его нитей, свежими внутрипросветными тромбами, фибриноидным некрозом стенок отдельных сосудов. Окраска: гематоксилин и эозин. Увеличение х100, х250, х400. | |

|

|

|

|

| Рис. 15-17. Картина панкреонекроза. Некроз, распространенные диапедезно-деструктивные кровоизлияния, выраженная очагово-диффузная лейкоцитарная инфильтрация в толще железистой ткани. В прсветах протоков уплотнённое содержимое. Окраска: гематоксилин и эозин. Увеличение х100, х250 |

Источник

Фиброз поджелудочной железы – это диффузное пери- и интралобулярное замещение здоровой функционирующей ткани поджелудочной железы соединительнотканными очагами. Основными симптомами являются выраженная экзокринная (нарушение пищеварения, снижение веса, диарея) и эндокринная недостаточность органа (нарушение углеводного обмена). Диагностика включает проведение лабораторных исследований, УЗИ поджелудочной железы, КТ, биопсии. Лечение направлено на коррекцию внешнесекреторной недостаточности (ферментные препараты), гипергликемии. Прогноз неблагоприятный: полное излечение невозможно, при адекватной терапии достижима компенсация панкреатической недостаточности.

Общие сведения

Фиброз поджелудочной железы – клинико-морфологическая форма хронического воспалительного процесса панкреас, являющаяся исходом, завершающим этапом течения основного заболевания. Распространенность фиброза поджелудочной железы неуклонно растет в связи с увеличивающейся частотой острых и хронических панкреатитов; данная патология диагностируется более чем у 40% пациентов с заболеваниями панкреас.

При злоупотреблении спиртными напитками полное замещение паренхимы поджелудочной железы фиброзной тканью развивается в течение 15-20 лет, что приводит к инвалидизации и летальному исходу. Росту заболеваемости способствует неэффективное лечение основной патологии, несоблюдение пациентами рекомендаций, зачастую – продолжение алкоголизации. Лечением фиброза поджелудочной железы занимаются специалисты в области клинической гастроэнтерологии, терапии, хирургии.

Фиброз поджелудочной железы

Причины

Основной причиной развития фиброза поджелудочной железы является хронический панкреатит. Специалистами доказано, что очаги замещения функционирующих элементов соединительной тканью формируются в периоды обострения воспаления, и их распространенность зависит от стажа заболевания.

Фиброз поджелудочной железы также может развиваться при заболеваниях, сопровождающихся повышением давления в протоковой системе панкреас (при патологии желчевыводящих путей и желчного пузыря): панкреатическая гипертензия приводит к нарушению целостности протоков, повреждению паренхимы, воспалению. К редким причинам фиброза поджелудочной железы относят гиперлипидемию, муковисцидоз, воздействие токсических веществ (в том числе лекарственных препаратов: гипотиазида, ацетилсалициловой кислоты и других), травмы.

Факторы риска

К рецидивированию основной патологии и прогрессированию фиброза поджелудочной железы чаще всего приводит:

- употребление алкоголя;

- обилие в рационе жирной пищи;

- недостаток витаминов и антиоксидантов, микроэлементов;

- табакокурение, которое нарушает секрецию бикарбонатов поджелудочной железой.

Патогенез

Независимо от провоцирующих факторов, фиброз поджелудочной железы является следствием аутолиза ее паренхимы при активации протеолитических ферментов, отека, некроза и инфильтрации. Патогенез заболевания при воздействии алкоголя имеет особенности: в результате алкогольного повреждения снижается содержание в панкреатическом соке бикарбонатов и повышается уровень белка, вследствие чего белковые преципитаты в виде пробок обтурируют мелкие протоки, создавая условия для формирования фиброза поджелудочной железы.

Симптомы

Клиническая картина фиброза поджелудочной железы определяется внешнесекреторной недостаточностью (снижением секреции ферментов, бикарбонатов и уменьшением объема панкреатического сока) и нарушением углеводного обмена. Объем продуцируемых ферментов снижается на 80-90% и более, поэтому симптомы экзокринной недостаточности при фиброзе поджелудочной железы выражены существенно: снижается масса тела, имеет место диарея до восьми раз в сутки (при приеме ферментных препаратов и соблюдении пациентом диеты данный признак может быть менее выраженным или даже отсутствовать), стеаторея.

Вследствие нарушения секреции бикарбонатов снижается интрадуоденальный уровень рН, что приводит к активации цАМФ клеток кишечной стенки и секреторной диарее: наблюдается водянистый стул. Снижение массы тела вызвано не только нарушением переваривания пищи и ее всасывания в кишечнике, но и ограничением ее объема при болевом синдроме.

Осложнения

Длительная стеаторея при фиброзе поджелудочной железы приводит к дефициту жирорастворимых витаминов (К, А, Е, D), что проявляется нарушением адаптации зрения в условиях темноты, повышенной кровоточивостью, развитием остеопороза. У подавляющего большинства пациентов имеет место нарушение углеводного обмена, а у двух третей – признаки сахарного диабета (сухость во рту, жажда, общая слабость, кожный зуд, сонливость). Поскольку фиброзные изменения затрагивают все клетки островкового аппарата железы, снижается секреция и инсулина, и глюкагона. Диабет при фиброзе поджелудочной железы редко сопровождается гипогликемическими состояниями, кетоацидозом, ангиопатией.

Диагностика

Консультация гастроэнтеролога при фиброзе поджелудочной железы позволяет выявить некоторые объективные признаки патологии: дистрофические изменения (вплоть до кахексии), сухость кожи, языка, цианоз, покраснение лица, атрофию подкожной клетчатки в области проекции панкреас. Поджелудочная железа пальпируется в виде плотного тяжа. Лабораторно-инструментальная диагностика:

- Биохимические пробы. В лабораторных анализах определяется выраженное уменьшение содержания белка крови, снижение альбумино-глобулинового коэффициента. Активность панкреатических ферментов, в том числе амилазы, низкая (это неблагоприятный признак, свидетельствующий о тотальном поражении поджелудочной железы).

- УЗИ. Важный метод диагностики фиброза поджелудочной железы – УЗИ брюшной полости. Определяется диффузное повышение эхогенности органа, структура неоднородная, размеры уменьшены; возможно выявление расширения вирсунгова протока. Более информативна эндоскопическая ультросонография, которая позволяет выявить линейные тяжистые включения разной протяженности и формы, бугристость контуров, гиперэхогенность паренхимы.

- Рентгенодиагностика. При проведении ЭРХПГ выявляются изменения протокового аппарата, вызванные образованием рубцов. Для подтверждения диагноза может проводиться КТ поджелудочной железы.

- Пункционная биопсия. Если данный метод диагностики не дает необходимой информации, выполняется биопсия поджелудочной железы, которая является «золотым стандартом» диагностики фиброза поджелудочной железы и позволяет получить достоверные данные о морфологических изменениях органа.

Лечение фиброза поджелудочной железы

Лечение фиброза поджелудочной железы направлено на восполнение внешне- и внутрисекреторной недостаточности. Назначается диета № 5п, включающая стимулирующие секрецию ферментов блюда, продукты с высоким содержанием белка. Ограничиваются легкоусвояемые углеводы. При выраженной кахексии питание парентеральное. Этиотропное лечение заключается в устранении причин патологии (исключение употребления алкоголя, проведение холецистэктомии при желчнокаменной болезни, хирургическое лечение папиллостеноза и т. д.).

С целью замещения экзокринной недостаточности назначаются ферментные препараты: панкреатин, липаза и другие. При абсолютной недостаточности поджелудочной железы данные препараты применяются постоянно в максимальных дозировках. Критериями эффективности заместительной терапии являются прекращение снижения массы тела, снижение диспепсических явлений, устранение диареи. Коррекция нарушений углеводного обмена проводится пероральными сахароснижающими препаратами; крайне редко требуется инсулинотерапия. Вне эпизодов обострения основного заболевания показано санаторно-курортное лечение.

При выраженном болевом синдроме, неэффективности консервативной терапии, стремительном снижении веса, частых рецидивах панкреатита проводится хирургическое лечение фиброза (резекция поджелудочной железы в различных объемах).

Прогноз и профилактика

Прогноз при фиброзе поджелудочной железы определяется объемом функционирующей ткани, а также соблюдением пациентом рекомендованного лечения. При полном пожизненном отказе от алкоголя, правильном применении ферментных препаратов возможно длительное течение заболевания без существенного прогрессирования. Однако не существует методов, позволяющих устранить фиброз.

Профилактика патологии заключается в отказе от алкоголя, своевременном лечении заболеваний, которые могут стать причиной фиброза поджелудочной железы. Пациенты с диагностированным фиброзом подлежат диспансеризации. Дважды в год необходимо профилактическое обследование с оценкой наличия или отсутствия прогрессирования и проведением коррекции терапии (при необходимости).

Источник