Паллиативное лечение при раке поджелудочной железы

12 апреля 2019 г.

Просмотров: 3316

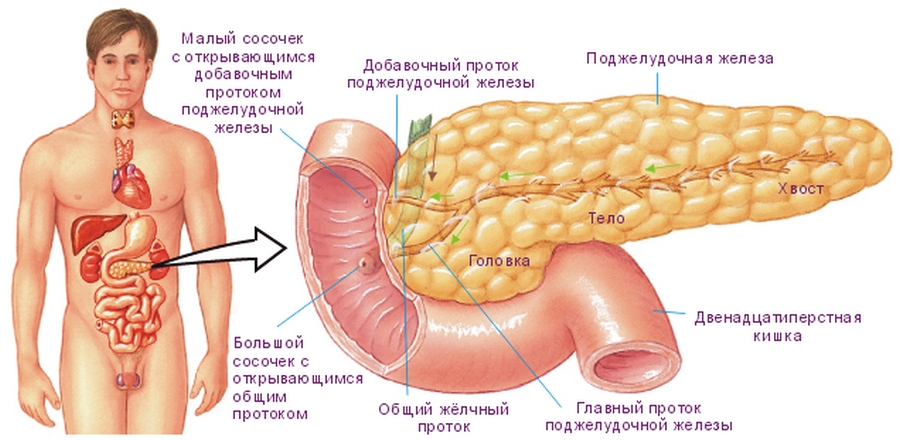

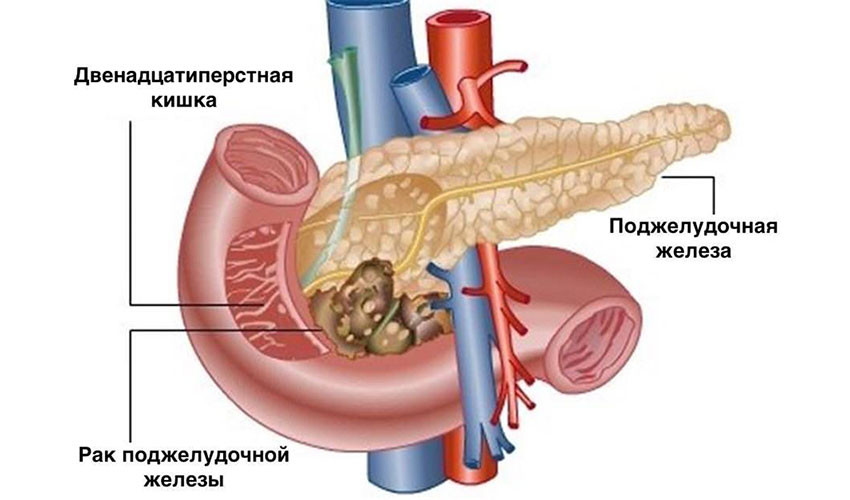

В последние десятилетия отмечается рост пациентов со злокачественными опухолями органов гепатопанкреатодуоденальной зоны. При этом частота диагностики рака этих органов на ранних стадиях практически не повысилась. В основном пациенты продолжают поступать в стационары только при развитии осложнений, наиболее частым из которых является механическая желтуха. Рак головки поджелудочной железы находится на втором месте среди причин подпеченочной желтухи (30–35%),уступая лишь холедохолитиазу (35–40%),третье место занимает рак внепеченочных желчных протоков (10–12%),затем — рак большого сосочка двенадцатиперстной кишки (1–2%).

При этом, по данным литературы, только в 10–20% случаев при выявлении рака поджелудочной железы пациентам выполняется радикальная операция, несмотря на которую большинство умирает в первый год после вмешательства. К сожалению, большая часть больных по разным причинам не может рассчитывать на радикальное лечение. Лечение больных этой категории осложняется наличием обтурации желчных путей, холангита, а в большинстве случаев и печеночной недостаточности. Общепризнано, что оперативное вмешательство, выполненное при нарастающей механической желтухе, является чрезвычайно рискованным и сопровождается высокой летальностью, достигающей 20-60%, что наряду с возрастающей частотой опухолевого поражения поджелудочной железы, несомненно, обусловливает актуальность данной проблемы.

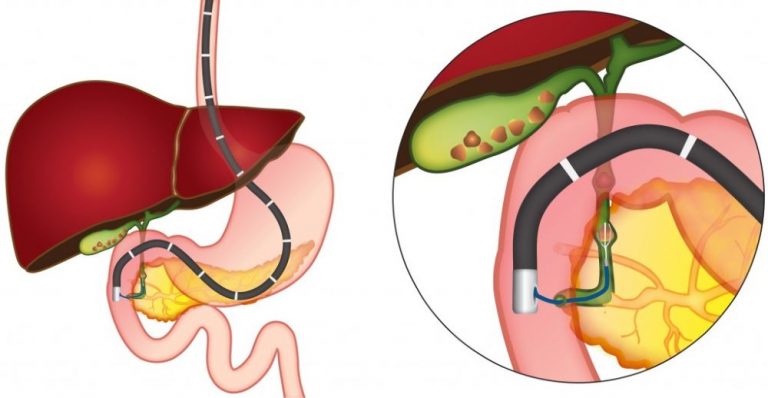

В последние годы основными методами декомпрессии желчных путей считаются минимально инвазивные: ретроградные (эндоскопические) или антеградные (чрескожные чреспеченочные). Активное использование в клинической практике современных антеградных чрескожно-чреспеченочных) и ретроградных (эндоскопических) минимально инвазивных вмешательств позволяет эффективно сочетать диагностические и лечебные мероприятия, направленные в первую очередь на достижение билиарной декомпрессии. При этом следует признать, что при исторически сложившемся приоритете эндоскопических вмешательств ретроградный доступ в желчные протоки тем не менее, очевидно, перестал быть безальтернативным.

Антеградные методы декомпрессии желчевыводящей системы, реализуемые в виде чрескожно-чреспеченочной холангиостомии, продленного наружно-внутреннего дренирования, антеградного эндобилиарного стентирования, могут служить альтернативой эндоскопическим методам при их неэффективности или невозможности выполнения. При этом чрескожные миниинвазивные вмешательства позволяют либо успешно подготовить пациентов к основному этапу операции, в случае возможного выполнения радикального хирургического лечения, либо могут стать окончательным вмешательством, являясь примером паллиативного лечения. Целью нашего исследования явилась оценка эффективности паллиативного лечения с применением антеградных миниинвазивных технологий при раке поджелудочной железы.

Материалы и методы

За период с января 2010 по декабрь 2016 года в хирургическом отделении Орловской областной клинической больницы под наблюдением находилось 160 больных со злокачественным поражением поджелудочной железы, осложненным синдромом механической желтухи. В связи с чем все пациенты были госпитализированы в экстренном порядке. Больные доставлялись в стационар скорой медицинской помощью, направлялись другими лечебно-профилактическими учреждениями города и области, а также обращались самостоятельно. Женщин в исследуемой группе было 76 (47,5%),мужчин — 84 (52,5%). Возраст больных колебался от 48 до 76 лет. Проводилось комплексное обследование больных, включающее исследование клинико-лабораторных данных (общий и биохимический анализ крови, общий анализ мочи, коагулограмма и др.),выполнялось ультразвуковое исследование брюшной полости, гастродуоденоскопия, по показаниям эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография и мультиспиральная компьютерная томография, а также ряд других инструментальных исследований в зависимости от сопутствующей патологии.

При поступлении уровень прямого билирубина в исследуемой группе больных колебался от 68 до 580 мкмоль/л. Уровень общего билирубина в отдельных случаях достигал 780 мк-моль/л. Известно, что чем выше уровень гипербилирубинемии, тем больше вероятность развития у больного некорригируемой печёночной недостаточности и прогрессирующей полиорганной недостаточности. В связи с этим наличие гипербилирубинемии и билиарной гипертензии требует проведения срочных хирургических вмешательств, направленных на декомпрессию желчных путей. При этом билиарная декомпрессия должна быть прогнозируемо эффективной и управляемой.

У всех пациентов, находящихся под нашим наблюдением, при ультразвуковом исследовании были выявлены признаки актуальной желчной гипертензии, что наряду с невозможностью выполнения по различным причинам ретроградного эндоскопического дренирования явилось основанием для антеградного дренирования желчных путей под сонофлюороскопическим контролем по срочным показаниям (1-2 сутки от момента поступления в стационар). При этом во всех случаях антеградные миниинвазивные вмешательства несли не только лечебную, но и диагностическую нагрузку. Так как выполняемая интраоперационная антеградная холангиография позволяла уточнить уровень и степень блока. Адекватность выполненного чрескожного чреспеченочного дренирования оценивалась по изменению интенсивности желтухи, по суточному дебиту желчи, степени снижения гипербилирубинемии в биохимическом анализе крови, а также по устранению признаков билиарной гипертензии при динамическом ультразвуковом исследовании. После снижения уровня билирубина крови, дообследования и стабилизации состояния пациентов решался вопрос о переводе наружной холангиостомы в наружно-внутреннюю или об антеградном эндобилиарном стентировании.

Результаты исследования

Чувствительность, специфичность и диагностическая точность холангиографии во время постановки холангиостомы при раке поджелудочной железы составила соответственно 91,2%, 80,1% и 85,3%. Всего в группе пациентов со злокачественным поражением поджелудочной железы выполнено 204 минимально инвазивных вмешательств. Распределение характера вмешательств было следующим: наружная холангиостомия — 62,7% (128); антеградное эндобилиарное стентирование — 25% (51); наружно-внутреннее дренирование протоков — 10,3% (21); чрескожно-чреспеченочная микрохолецистостомия — 2% (4).

Учитывая, что у 51 пациента (32%) в исследуемой группе при проведении клинико-инструментальных и морфологических исследований был подтвержден неоперабельный характер поражения поджелудочной железы, выполнение радикального оперативного лечения не представлялось возможным. В связи с этим окончательным видом хирургического лечения, направленным на улучшение качества жизни, у данных больных, явилось антеградное стентирование внепеченочных желчных протоков.

Стентирование, по данным литературы, является более предпочтительным и менее травматичным способом восстановления пассажа желчи у больных с неоперабельным раком поджелудочной железы, так как значительно улучшает качество жизни больного.

В каждом исследуемом случае стентирование выполнялось вторым этапом после предварительной чрескожно-чреспеченочной холангиостомии или наружно-внутреннего дренирования. Техника стентирования заключалась в проведении металлического проводника через опухолевую структуру за зону большого сосочка двенадцатиперстной кишки под сонофлюороскопическим контролем, по которому в последующем производилась транспапиллярная установка стента. После выполненного стентирования в обязательном порядке производили постановку страховочной наружной холангиостомы, которая позволяла выполнять динамическую антеградную холангиографию для контроля процесса раскрытия стента и адекватности его функционирования в раннем послеоперационном периоде.

Выбор стента по диаметру раскрытия, длине и типу покрытия осуществлялся индивидуально в каждом конкретном случае в зависимости от протяженности зоны поражения. Использование покрытого стента при неоперабельном раке поджелудочной железы имеет ряд преимуществ, так как позволяет предотвратить возможное прорастание опухолевой или грануляционной тканью ячеистой стенки стента, тем самым вызывая обтурацию его просвета. Однако учитывая транспапиллярное положение устанавливаемого стента, применение покрытых форм было ограничено у пациентов с сохраненной проходимостью и функцией панкреатического протока.

Использование в подобных случаях покрытых форм стента значительно повышало риск перекрытия устья панкреатического протока. Как правило, в большинстве случаев сразу же после установки нитинолового саморасправляющегося стента под рентгенологическим контролем отмечали поступление контрастного препарата в просвет двенадцатиперстной кишки. Однако при этом рентгенологически сохранялась зона сужения в пораженном участке билиарного тракта. Полное раскрытие стента, сопровождавшееся свободным поступлением контрастного вещества в просвет двенадцатиперстной кишки, определялось в течение 24-48 часов с момента его установки. Восстановление пассажа подтверждалось контрольной антеградной холангиографией.

Обсуждение результатов

Осложнения после проведенных миниинвазивных вмешательств возникли в 26 случаях, и были связаны у 12 пациентов (7,5%) с дислокацией холангиостомического дренажа; в 4 случаях (2,5%) с развившимся острым холециститом; в 2 случаях (1,2%)с развившимся острым панкреатитом; у 5 пациентов с гидротораксом (3,1%). В отдаленные сроки после стентирования у 3 (1,9%) больных развился рецидив механической желтухи, обусловленный нарушением функции эндобилиарного стента.

В 2 наблюдениях через 4-5 мес. с момента постановки непокрытого стента произошла обтурация его внутреннего просвета за счет прорастания опухолевыми тканями ячеистой стенки.

В 3-м наблюдении рецидив желтухи развился через 6 мес. с момента постановки покрытого эндобилиарного стента и был обусловлен сдавлением его просвета разрастающейся опухолевой тканью. Двум пациентам из данной группы наблюдения выполнено антеградное рестентирование покрытым стентом по методике «стент в стент». В 3-м случае рецидива желтухи, связанного со сдавлением покрытого стента, рестентирование не проводилось. Пациенту было выполнено наружно-внутреннее дренирование.

Среди осложнений, развившихся после проведения антеградного эндобилиарного стентирования в ранний послеоперационный период, были зафиксированы острый холецистит (4 пациента) и острый панкреатит (2 пациента). В 3 случаях после установки непокрытого стента и в 1 после установки покрытого у пациентов отмечены клинико-эхографические признаки острого холецистита. У одного больного выполнена лапароскопическая холецистэктомия, у трех других произведена постановка чрескожно-чреспеченочной микрохолецистостомии под контролем УЗИ, на фоне которой клинические проявления острого холецистита удалось полностью купировать. Клиническая картина острого панкреатита, развившаяся в течение 24-48 часов после выполненного стентирования у двух пациентов, полностью купировалась на фоне проведенной консервативной терапии.

Мы в своем опыте не наблюдали смещений и миграций стентов после установки. Таким образом, антеградное эндобилиарное транспапиллярное стентирование саморасправляющимися металлическими стентами обеспечивает надежное и длительное дренирование желчных протоков, является малотравматичным, довольно безопасным и эффективным методом билиарной декомпрессии при механической желтухе, обусловленной неоперабельным раком поджелудочной железы. Летальный исход возник у 12 больных, что составило 7,5%, и был обусловлен прогрессированием основного заболевания и нарастанием полиорганной недостаточности.

Выводы

У пациентов с неоперабельным раком поджелудочной железы выполнение антеградного эндобилиарного стентирования представляет собой окончательный вариант хирургического лечения, позволяющий при минимальном объеме вмешательства обеспечить адекватный дренирующий эффект желчевыводящих путей. Кроме того, отсутствие наружных дренажей улучшает качество жизни пациента, его психологическое состояние, позволяет активизировать его в более ранние сроки, избавляет от необходимости приема желчи внутрь.

Литература:

- Альянов А.Л., Мамошин А.В., Борсуков А.В., Мурадян В.Ф. Эффективность применения минимально инвазивных технологий в лечении больных с синдромом механической желтухи // Ученые записки Орловского государственного университета. Серия: Естественные, технические и медицинские науки. 2015. № 4. С. 280-284.

- Гальперин Э.И., Ветшев П.С. Руководство по хирургии желчных путей. М.: Издательский дом Видар-М, 2006.

- Данилов М.В., Фёдоров В.Д. Повторные и реконструктивные операции при заболеваниях поджелудочной железы.М.: Медицина, 2003.

- Долгушин Б.И., Авалиани М.В., Буйденок Ю.В. и др.Эндобилиарная интервенционная онкорадиология.М.: ООО “Медицинское информационное агентство«.2004. — 224 с.

- Затевахин И.И., Цициашвили М.Ш., Дзарасова Г.Ж. и др.Возможности доплеровской сонографии в оценке функционального состояния печени при механической желтухе // Анн. хирург. гепатолог. 2001. Т. № 1. С. 113-124.

- Ившин В.Г., Якунин А.Ю., Лукичев О.Д. Чрескожные диагностические и желчеотводящие вмешательства у больных механической желтухой. Тула, 2000. — 312 с.

- Израилов Р.Е. Миниинвазивные технологии в лечении больных с опухолями органов билиопанкреатодуоденальной зоны: автореф. дис… докт. мед. наук / Р.Е. Израилов.Москва, 2011. — 47 с.

- Кубышкин В.А., Вишневский В.А. Рак поджелудочной железы. М., 2003.

- Охотников О.И., Яковлева М.В., Григорьев С.Н., Пахомов В.И. Антеградные эндобилиарные вмешательства в лечении осложненной желчнокаменной болезни // Анн.хирург. гепатолог. 2013. Т. 18. № 1. С. 29-37.

- Патютко Ю.И., Котельников А.Г. Хирургия рака органов билиопанкреатодуоденальной зоны. М.: Медицина, 2007.

- Costamagna G., Pandolfi M. Endoscopic stenting for biliary and Pancreatic malignancies. J ClinGastroenterol 2004; 38: 59–67.

- Hans-Joachim Wagner. With or Against the Bile Flow?Radiology. 2002; 225: 7-9.

- Katsinelos P., Paikos D., Kountouras J. et al. Tannenbaum and metal stents in the palliative treatment of malignant distal bileduct obstruction: a comparative study of patency and cost effectiveness. SurgEndosc 2006; 20: 1587–1593.

- May A., Ell C. A New Self-Expanding Nitinol Stent for Palliation of Malignant Biliary obstruction. Endoscopy 2004; 36: 329–333.

- Mehmet M.D., Aksungur E., Seydaolu G. Percutaneousplacement of biliary metallic stents in patients with malignanthilar obstruction, unilobar versus bilobar drainage. Journal ofVascular and Interventional Radiology. 2003; 14: 1409-1416.

- Yushidome H., Miyazaki M., Shimizu H. et al. Obstructivejaundice impairs hepatic sinusoidal endothelial cell functionand renders liver susceptible to hepatic ischemia/ reperfusion //J. Hepatology. 2000. V.33 (1). P.59-67.

Источник: Научно-практический журнал «Паллиативная медицина и реабилитация» № 1. 2018.

Источник

1 октября 2019 г.

Просмотров: 7800

Рак поджелудочной железы относится к онкологическим заболеваниям, с которыми сложно бороться, и которые характеризуются относительно низкой выживаемостью. В течение 5 лет с момента установления диагноза в живых остаются лишь 9% больных. Рак поджелудочной железы нередко диагностируют в запущенной стадии, потому что не существует эффективного рекомендованного скрининга, злокачественная опухоль может долго не вызывать симптомов.

Тем не менее, пациенту можно помочь, даже если заболевание диагностировано на поздней стадии. В случаях, когда невозможно добиться ремиссии, врачи могут продлить жизнь пациента и избавить его от мучительных симптомов. Эффективное лечение можно получить в клинике Медицина 24/7.

Хирургическое лечение

Хирургическое удаление опухоли — самый эффективный метод лечения рака поджелудочной железы. Это единственная реальная возможность достичь ремиссии. К сожалению, на момент постановки диагноза только у одного из пяти пациентов опухоль не успела распространиться за пределы поджелудочной железы, и лишь у некоторых из них рак можно полностью удалить. Обычно это узлы в головке органа: через неё проходит желчный проток, при его сдавлении развивается механическая желтуха, и эта симптоматика помогает рано диагностировать опухоль.

Операцию проводят, если хирург уверен, что он сможет удалить рак полностью. Циторедуктивные вмешательства, направленные на частичное удаление как можно большего количества опухолевой ткани, не проводятся, так как нет доказательств того, что они помогают продлевать жизнь пациентов.

При раке головки поджелудочной железы чаще всего выполняют операцию Уиппла. Во время нее удаляют головку органа, иногда вместе с телом, и часть окружающих органов: тонкой кишки, желчного протока, ближайшие лимфатические узлы, желчный пузырь, иногда часть желудка.

Операция Уиппла — сложное вмешательство, оно сопровождается риском тяжелых осложнений. Восстановительный период может продолжаться от нескольких недель до нескольких месяцев. Иногда противопоказанием к такой операции становится плохое общее здоровье пациента. Статистика показывает, что смертность от осложнений операции Уиппла в неспециализированных клиниках составляет около 15%, а в специализированных медицинских центрах — 5%.

При резектабельном раке хвоста поджелудочной железы проводят дистальную панкреатэктомию: удаляют хвост поджелудочной железы, иногда вместе с телом, и селезенку.

В редких случаях встречаются ситуации, когда злокачественная опухоль распространилась по всей поджелудочной железе, но все еще является операбельной. При этом может быть выполнена тотальная панкреатэктомия: поджелудочную железу удаляют полностью, вместе с ней — желчный пузырь, часть желудка и тонкой кишки.

Паллиативные операции

Во время паллиативных операций не удаляют рак, их цель — избавить больного от симптомов, вызванных злокачественной опухолью. При раке головки поджелудочной железы нередко развивается механическая желтуха — состояние, вызванное сдавлением желчного протока и нарушением оттока желчи. У больного окрашиваются в желтый цвет кожа, слизистые оболочки и белки глаз, беспокоит кожный зуд, ухудшается общее состояние, прогноз.

С этим осложнением можно справиться тремя способами:

- Дренирование. Во время эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии (РХПГ) или чрескожной чреспеченочной холангиографии в желчные протоки устанавливают дренажную трубку. По ней желчь может оттекать наружу, в просвет двенадцатиперстной кишки или сразу в обоих направлениях. Это достаточно эффективно, но не очень удобно: дренажная трубка постоянно мешается, может случайно сместиться, выпасть.

- Стентирование — более современное решение. Эндоскопически, с помощью катетера, заведенного в желчные протоки из двенадцатиперстной кишки, в заблокированном участке устанавливают стент — трубку с сетчатой стенкой из полимера или металла. Он расширяет просвет протока и обеспечивает свободный отток желчи. Стентирование — быстрая и относительно безопасная процедура, ее выполняют без разрезов.

- Шунтирование — операция, во время которой хирург создает обходной путь для оттока желчи. По сравнению со стентированием, хирургическое вмешательство несет более высокий риск осложнений, его могут перенести не все больные. Но иногда оно позволяет более эффективно, надолго восстановить отток желчи. Во время операции можно перерезать нервы, из-за которых беспокоят мучительные боли.

Насколько эффективна химиотерапия при раке поджелудочной железы?

Химиопрепараты довольно часто применяют при злокачественных опухолях поджелудочной железы. Они могут быть назначены с разными целями:

- Адъювантная химиотерапия проводится до операции, чтобы уменьшить объем опухоли.

- Неоадъювантная химиотерапия проводится после операции, чтобы снизить риск рецидива.

- Химиотерапия как основной метод лечения применяется при неоперабельных опухолях. Цель лечения в таком случае — не достичь ремиссии, а как можно дольше держать болезнь под контролем.

Чаще всего применяют такие химиопрепараты, как гемцитабин (Гемзар),оксалиплатин (Элоксатин),иринотекан (Камптозар),5-фторурацил, цисплатин, капецитабин (Кселода). Обычно назначают комбинации из двух препаратов с разными механизмами действия, это помогает повысить эффективность лечения. Ослабленным пациентам назначают только один препарат из-за риска серьезных побочных эффектов.

Эффективность лучевой терапии

Лучевую терапию при раке поджелудочной железы зачастую применяют вместе с химиопрепаратами. Такое лечение называется химиолучевой терапией. Ее назначают после операции, при неоперабельном раке.

Если опухоль находится в пограничном состоянии между резектабельной и нерезектабельной, после курса неоадъювантной лучевой терапии ее размеры могут уменьшиться так, что ее получится удалить хирургическим путем.

Также лучевую терапию при раке поджелудочной железы применяют в качестве симптоматического лечения, например, если беспокоят мучительные боли, и пациенту противопоказано хирургическое вмешательство.

Таргетная терапия

Принципиальное отличие таргетных препаратов от традиционных химиопрепаратов в том, что они не атакуют все подряд быстро размножающиеся клетки, а действуют более целенаправленно. Каждый таргетный препарат имеет определенную молекулу-мишень, которая помогает раковым клеткам быстро размножаться, сохранять жизнеспособность, «маскироваться» от иммунной системы. Благодаря этим особенностям, таргетная терапия может быть эффективна, когда химиопрепараты не помогают, и вызывает менее серьезные побочные эффекты.

На поверхности раковых клеток в поджелудочной железе нередко увеличено количество молекул белка-рецептора EGFR. Активируясь, он заставляет клетки быстро размножаться. Его можно заблокировать с помощью таргетного препарата эрлотиниб (Тарцева). Его часто назначают в сочетании с химиопрепаратом гемцитабином. Эффективность этой комбинации различается у разных онкологических больных.

Помогает ли иммунотерапия при раке поджелудочной железы?

Иммунная система человека должна не только атаковать чужеродные агенты, но и знать, когда пора остановиться, чтобы не навредить собственным тканям организма. Для этого в ней есть специальные сигнальные молекулы, подавляющие активность иммунных клеток. При раке эти молекулы начинают мешать. Они не дают иммунитету эффективно распознавать и уничтожать опухолевые клетки. Существуют препараты, которые могут заблокировать эти молекулы, они называются ингибиторами контрольных точек.

При раке поджелудочной железы ингибиторы контрольных точек могут быть полезны для пациентов, у которых выявлены определенные генетические отклонения: высокий уровень микросателлитной нестабильности, мутации в генах восстановления несоответствия (MMR).

В клинике Медицина 24/7 при многих типах рака можно пройти молекулярно-генетическое исследование, которое помогает выявить мишени для лекарственных препаратов, имеющиеся в раковых клетках пациента, и назначить оптимальную, персонализированную терапию.

Иммунотерапия при раке поджелудочной железе может помочь в следующих случаях:

- Рост опухоли на фоне химиотерапии.

- Неоперабельный рак.

- Рецидив после проведенного лечения.

- Рак поджелудочной железы с метастазами.

В мировой онкологической практике применяют иммунопрепарат пембролизумаб (Кейтруда). Он блокирует белок PD-1, который находится на поверхности T-клеток. Лекарство вводят внутривенно через каждые 2–3 недели.

Обычно эффективное лечение при раке поджелудочной железы подбирает консилиум врачей, в зависимости от типа, стадии опухоли, общего состояния здоровья пациента и других факторов. Даже если рак неоперабелен, и ремиссии достичь не удастся, пациенту все еще можно помочь. В клинике Медицина 24/7 доступны наиболее современные виды лечения. Запишитесь на консультацию к нашему специалисту.

Материал подготовлен врачом-онкологом, хирургом клиники «Медицина 24/7» Рябовым Константином Юрьевичем.

Источник