Островковая часть поджелудочной железы гормоны

Оглавление темы “Гормон околощитовидных желез. Гормоны эпифиза. Гормоны поджелудочной железы. Гормоны половых желез. Гормоны тимуса.”: Гормоны поджелудочной железы. Островки Лангерганса. Соматостатин. Амилин. Регуляторные функции гормонов поджелудочной железы.Эндокринную функцию в поджелудочной железе выполняют скопления клеток эпителиального происхождения, получившие название островков Лангерганса и составляющие всего 1 —2 % массы поджелудочной железы — экзокринного органа, образующего панкреатический пищеварительный сок. Количество островков в железе взрослого человека очень велико и составляет от 200 тысяч до полутора миллионов. В островках различают несколько типов клеток, продуцирующих гормоны: альфа-клетки образуют глюкагон, бета-клетки — инсулин, дельта-клетки — соматостатин, джи-клетки — гастрин и РР- или F-клетки — панкреатический полипептид. Помимо инсулина в бета-клетках синтезируется гормон амилин, обладающий противоположными инсулину эффектами. Кровоснабжение островков более интенсивно, чем основной паренхимы железы. Иннервация осуществляется постганлионарными симпатическими и парасимпатическими нервами, причем среди клеток островков расположены нервные клетки, образующие нейроинсулярные комплексы.

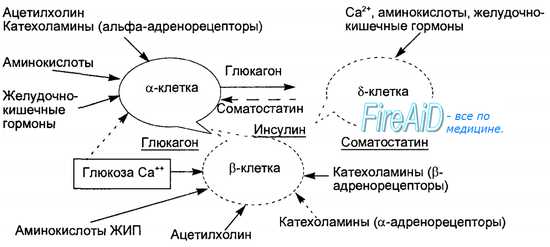

Инсулин синтезируется в эндоплазматическом ретикулуме бета-клеток вначале в виде пре-проинсулина, затем от него отщепляется 23-аминокис-лотная цепь и остающаяся молекула носит название проинсулина. В комплексе Гольджи проинсулин упаковывается в гранулы, в них осуществляется расщепление проинсулина на инсулин и соединительный пептид (С-пептид). В гранулах инсулин депонируется в виде полимера и частично в комплексе с цинком. Количество депонированного в гранулах инсулина почти в 10 раз превышает суточную потребность в гормоне. Секреция инсулина происходит путем экзоцитоза гранул, при этом в кровь поступает эквимолярное количество инсулина и С-пептида. Определение содержания последнего в крови является важным диагностическим тестом оценки секреторной способности (3-клеток. Секреция инсулина является кальцийзависимым процессом. Под влиянием стимула — повышенного уровня глюкозы в крови — мембрана бета-клеток деполяризуется, ионы кальция входят в клетки, что запускает процесс сокращения внутриклеточной микротубулярной системы и перемещение гранул к плазматической мембране с последующим их экзоцитозом. Секреторная функция разных клеток островков взаимосвязана, зависит от эффектов образуемых ими гормонов, в связи с чем островки рассматриваются как своеобразный «мини-орган» (рис. 6.21). Выделяют два вида секреции инсулина: базальную и стимулированную. Базальная секреция инсулина осуществляется постоянно, даже при голодании и уровне глюкозы крови ниже 4 ммоль/л. Стимулированная секреция инсулина представляет собой ответ бета-клеток островков на повышенный уровень D-глюкозы в притекающей к бета-клеткам крови. Под влиянием глюкозы активируется энергетический рецептор бета-клеток, что увеличивает транспорт в клетку ионов кальция, активирует аденилатциклазу и пул (фонд) цАМФ. Через эти посредники глюкоза стимулирует выброс инсулина в кровь из специфических секреторных гранул. Усиливает ответ бета-клеток на действие глюкозы гормон двенадцатиперстной кишки — желудочный ингибиторный пептид (ЖИП). В регуляции секреции инсулина определенную роль играет и вегетативная нервная система. Блуждающий нерв и ацетилхолин стимулируют секрецию инсулина, а симпатические нервы и норадреналин через альфа-адренорецепторы подавляют секрецию инсулина и стимулируют выброс глюкагона. Специфическим ингибитором продукции инсулина является гормон дельта-клеток островков — соматостатин. Этот гормон образуется и в кишечнике, где тормозит всасывание глюкозы и тем самым уменьшает ответную реакцию бета-клеток на глюкозный стимул. Образование в поджелудочной железе и кишечнике пептидов, аналогичных мосговым, например сомато-статина, подтверждает существование в организме единой APUD-системы. Секреция глюкагона стимулируется снижением уровня глюкозы в крови, гормонами желудочно-кишечного тракта (ЖИП гастрин, секретин, холе-цистокинин-панкреозимин) и при уменьшении в крови ионов Са2+. Подавляют секрецию глюкагона инсулин, соматостатин, глюкоза крови и Са2+. В эндокринных клетках кишечника образуется глюкагоноподобный пептид-1, стимулирующий всасывание глюкозы и секрецию инсулина после приема пищи. Клетки желудочно-кишечного тракта, продуцирующие гормоны, являются своеобразными «приборами раннего оповещения» клеток панкреатических островков о поступлении пищевых веществ в организм, требующих для утилизации и распределения участия панкреатических гормонов. Эта функциональная взаимосвязь нашла отражение в термине «гастро-энтеро-панкреатическая система». – Также рекомендуем “Инсулин. Физиологические эффекты инсулина. Схема транспорта глюкозы через клеточные мембраны. Основные эффекты инсулина.” |

Источник

Поджелудочная железа – важная составляющая пищеварительной системы человека. Она является главным поставщиком ферментов, без которых невозможно полноценное переваривание белков, жиров и углеводов. Но выделением панкреатического сока ее деятельность не ограничивается. Особые структуры железы – островки Лангерганса, которые выполняют эндокринную функцию, секретируя инсулин, глюкагон, соматостатин, панкреатический полипептид, гастрин и грелин. Гормоны поджелудочной железы участвуют во всех видах обмена, нарушение их выработки ведет к развитию серьезных заболеваний.

Гормоны поджелудочной железы регулируют функции пищеварительной системы и обмен веществ

Гормоны поджелудочной железы регулируют функции пищеварительной системы и обмен веществ

Эндокринная часть поджелудочной железы

Клетки поджелудочной железы, синтезирующие гормональноактивные вещества, называются инсулоцитами. Они расположены в железе скоплениями – островками Лангерганса. Общая масса островков составляет всего 2% от веса органа. По строению различают несколько типов инсулоцитов: альфа, бета, дельта, РР и эпсилон. Каждая разновидность клеток способна образовывать и секретировать определенный вид гормонов.

Какие гормоны вырабатывает поджелудочная железа

Перечень панкреатических гормонов обширный. Одни описаны очень подробно, а свойства других изучены еще недостаточно. К первым относится инсулин, считающийся самым изученным гормоном. К представителям биологически активных веществ, исследованных недостаточно, можно отнести панкреатический полипептид.

Инсулин

Особые клетки (бета-клетки) островков Лангерганса поджелудочной железы синтезируют гормон пептидной природы, получивший название инсулин. Спектр действия инсулина широк, но основное его назначение – понижение уровня глюкозы в плазме крови. Влияние на обмен углеводов реализуется благодаря способности инсулина:

- облегчать поступление глюкозы в клетку путем повышения проницаемости мембран;

- стимулировать усвоение глюкозы клетками;

- активировать образование в печени и мышечной ткани гликогена, являющегося основной формой хранения глюкозы;

- подавлять процесс гликогенолиза – расщепления гликогена до глюкозы;

- тормозить глюконеогенез – синтезирование глюкозы из белков и жиров.

Но не только метаболизм углеводов является сферой приложения гормона. Инсулин способен влиять на белковый и жировой обмен через:

- стимуляцию синтеза триглицеридов и жирных кислот;

- облегчение поступления глюкозы в адипоциты (жировые клетки);

- активизацию липогенеза – синтеза жиров из глюкозы;

- торможение липолиза – расщепления жиров;

- угнетение процессов распада белка;

- повышение проницаемости клеточных мембран для аминокислот;

- стимуляцию синтеза белка.

Инсулин обеспечивает ткани запасами потенциальных источников энергии. Его анаболический эффект приводит к увеличению депо белка и липидов в клетке и определяет роль в регуляции процессов роста и развития. Кроме того, инсулин влияет на водно-солевой обмен: облегчает поступление калия в печень и мышцы, способствует удержанию воды в организме.

Главным стимулом образования и секреции инсулина является рост уровня глюкозы в сыворотке крови. К увеличению синтеза инсулина также приводят гормоны:

- холецистокинин;

- глюкагон;

- глюкозозависимый инсулинотропный полипептид;

- эстрогены;

- кортикотропин.

Поражение бета-клеток ведет к нехватке или отсутствию инсулина – развивается сахарный диабет 1-го типа. Кроме генетической предрасположенности, в возникновении этой формы заболевания играют роль вирусные инфекции, стрессовые воздействия, погрешности питания. Инсулинорезистентность (невосприимчивостью тканей к гормону) лежит в основе диабета 2-го типа.

Выработка инсулина зависит, главным образом, от уровня глюкозы в крови

Выработка инсулина зависит, главным образом, от уровня глюкозы в крови

Глюкагон

Пептид, производимый альфа-клетками островков поджелудочной железы, называется глюкагоном. Его действие на человеческий организм противоположно действию инсулина и заключается в повышении уровня сахара в крови. Основная задача – поддержание стабильного уровня глюкозы в плазме между приемами пищи, выполняется за счет:

- расщепления гликогена в печени до глюкозы;

- синтеза глюкозы из белков и жиров;

- угнетения процессов окисления глюкозы;

- стимуляции расщепления жиров;

- образования кетоновых тел из жирных кислот в клетках печени.

Глюкагон повышает сократительную способность сердечной мышцы, не влияя на ее возбудимость. Результатом является рост давления, силы и частоты сердечных сокращений. В стрессовых ситуациях и при физических нагрузках глюкагон облегчает скелетным мышцам доступ к энергетическим запасам и улучшает их кровоснабжение благодаря усилению работы сердца.

Глюкагон стимулирует высвобождение инсулина. При инсулиновой недостаточности содержание глюкагона всегда повышено.

Соматостатин

Пептидный гормон соматостатин, вырабатываемый дельта-клетками островков Лангерганса, существует в виде двух биологически активных форм. Он подавляет синтез многих гормонов, нейромедиаторов и пептидов.

Соматостатин, кроме того, замедляет всасывание глюкозы в кишечнике, снижает секрецию соляной кислоты, моторику желудка и секрецию желчи. Синтез соматостатина возрастает при высоких концентрациях глюкозы, аминокислот и жирных кислот в крови.

Читайте также:

Как сохранить здоровье поджелудочной железы: 5 советов

6 признаков гипогликемии

Враги фигуры: 9 продуктов, усиливающих аппетит

Гастрин

Гастрин – пептидный гормон, кроме поджелудочной железы вырабатывается клетками слизистой оболочки желудка. По количеству аминокислот, входящих в его состав, различают несколько форм гастрина: гастрин-14, гастрин-17, гастрин-34. Поджелудочная железа секретирует в основном последний. Гастрин участвует в желудочной фазе пищеварения и создает условия для последующей кишечной фазы посредством:

- увеличения секреции соляной кислоты;

- стимуляции выработки протеолитического фермента – пепсина;

- активизации выделения бикарбонатов и слизи внутренней оболочкой желудка;

- усиления моторики желудка и кишечника;

- стимуляции секреции кишечных, панкреатических гормонов и ферментов;

- усиления кровоснабжения и активации восстановления слизистой оболочки желудка.

Стимулируют выработку гастрина, на который влияет растяжение желудка при приеме пищи, продукты переваривания белков, алкоголь, кофе, гастрин-высвобождающий пептид, выделяемый нервными отростками в стенке желудка. Уровень гастрина растет при синдроме Золлингера – Эллисона (опухоль островкового аппарата поджелудочной железы), стрессе, приеме нестероидных противовоспалительных препаратов.

Определяют уровень гастрина при дифференциальной диагностике язвенной болезни и болезни Аддисона – Бирмера. Это заболевание еще называют пернициозной анемией. При нем нарушение кроветворения и симптомы анемии вызваны не дефицитом железа, что встречается чаще, а нехваткой витамина В12 и фолиевой кислоты.

Грелин

Грелин продуцируют эпсилон-клетки поджелудочной железы и специальные клетки слизистой оболочки желудка. Гормон вызывает чувство голода. Он взаимодействует с центрами головного мозга, стимулируя секрецию нейропептида Y, ответственного за возбуждение аппетита. Концентрация грелина перед приемом пищи растет, а после – снижается. Функции грелина разнообразны:

- стимулирует секрецию соматотропина – гормона роста;

- усиливает выделение слюны и готовит пищеварительную систему к приему пищи;

- усиливает сократимость желудка;

- регулирует секреторную активность поджелудочной железы;

- повышает уровень глюкозы, липидов и холестерола в крови;

- регулирует массу тела;

- обостряет чувствительность к пищевым запахам.

Грелин координирует энергетические потребности организма и участвует в регуляции состояния психики: депрессивные и стрессовые ситуации повышают аппетит. Кроме того, он оказывает действие на память, способность к обучению, процессы сна и бодрствования. Уровень грелина увеличивается при голодании, похудении, низкой калорийности пищи и уменьшении содержания глюкозы в крови. При ожирении, сахарном диабете 2-го типа отмечается снижение концентрации грелина.

Грелин – гормон, отвечающий за чувство голода

Грелин – гормон, отвечающий за чувство голода

Панкреатический полипептид

Панкреатический полипептид является продуктом синтеза РР-клеток поджелудочной железы. Его относят к регуляторам пищевого режима. Действие панкреатического полипептида на процессы пищеварения следующее:

- угнетает внешнесекреторную активность поджелудочной железы;

- сокращает выработку панкреатических ферментов;

- ослабляет перистальтику желчного пузыря;

- тормозит глюконеогенез в печени;

- усиливает пролиферацию слизистой оболочки тонкой кишки.

Секреции панкреатического полипептида способствует богатая белком пища, голодание, физические нагрузки, резкое падение уровня сахара крови. Снижают выделяемое количество полипептида соматостатин и глюкоза, введенная внутривенно.

Вывод

Нормальное функционирование организма требует слаженной работы всех эндокринных органов. Врожденные и приобретенные заболевания поджелудочной железы ведут к нарушению секреции панкреатических гормонов. Понимание их роли в системе нейрогуморальной регуляции помогает успешно решать диагностические и лечебные задачи.

Видео

Предлагаем к просмотру видеоролик по теме статьи.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.

Источник

В

эндокринной части паренхимы поджелудочной

железы располагаются островки

Лангерганса.

Их основными

структурными единицами являются

секреторные (α, β, Δ, F

и другие) клетки.

А-клетки

(α-клетки)

островков

продуцируют

глюкагон.

Он увеличивает гликогенолиз в печени,

снижает в ней утилизацию глюкозы, а

также повышает глюконеогенез и образование

кетоновых тел. Результатом этих

воздействий является увеличение

концентрации глюкозы в крови. Вне печени

глюкагон повышает липолиз и снижает

синтез белков.

На

-клетках

имеются рецепторы, которые при уменьшении

уровня глюкозы во внеклеточной среде

усиливают секрецию глюкагона. Секретин

угнетает продукцию глюкагона, а другие

желудочно-кишечные гормоны стимулируют

ее.

B-клетки

(-клетки)

синтезируют и накапливают инсулин.

Этот гормон

увеличивает проницаемость клеточных

мембран для глюкозы и аминокислот, а

также способствует превращению глюкозы

в гликоген, аминокислот в белки, а жирных

кислот в триглицериды.

Синтезирующие

инсулин клетки

способны реагировать на изменения

содержания в крови и просвете ЖКТ

калоригенных молекул (глюкозы, аминокислот

и жирных кислот). Из аминокислот наиболее

выражена стимуляция секреции инсулина

аргинином и лизином.

Поражение

островков Лангерганса приводит к гибели

животного из-за нехватки в организме

инсулина. Только

этот гормон снижает содержание глюкозы

в крови.

Д-клетки

(Δ-клетки)

островков синтезируют панкреатический

соматостатин.

В поджелудочной

железе он оказывает тормозящее

паракринное влияние на секрецию гормонов

островками Лангерганса (преобладает

влияние на -клетки),

а внешнесекреторным аппаратом –

бикарбонатов и ферментов.

Эндокринное

влияние панкреатического соматостатина

проявляется торможением секреторной

активности в ЖКТ, аденогипофизе,

паращитовидной железе и почках.

Наряду

с секрецией, панкреатический соматостатин

снижает сократительную активность

желчного пузыря и желчных протоков, а

на всем протяжении ЖКТ -уменьшает

кровообращение, моторику и всасывание.

Активность

Д-клеток возрастает привысоком

содержании в просвете пищеварительного

тракта аминокислот (особенно лейцина

и аргинина) и глюкозы, а также при

увеличении концентрации в крови ХКП,

гастрина, желудочного ингибирующего

полипептида (ЖИП) и секретина. В то же

время, норадреналин угнетает высвобождение

соматостатина.

Панкреатический

полипептидсинтезируется

F-клетками

(или РР-клетками) островков. Он

уменьшает

объем панкреатического секрета и

концентрацию в нем трипсиногена, а также

тормозит выведение желчи, но стимулирует

базальную секрецию желудочного сока.

Выработка

панкреатического полипептида стимулируется

парасимпатической нервной системой,

гастрином, секретином и ХКП, а также при

голодании, приеме богатого белками

корма, гипогликемии и физической

нагрузке.

Интенсивность

выработки гормонов поджелудочной железы

контролируется вегетативной нервной

системой (парасимпатические нервы

вызывают гипогликемию, а симпатические

– гипергликемию). Однако основными

факторами регуляции секреторной

активности клеток в островках Лангерганса,

являются концентрации питательных

веществ в крови и просвете ЖКТ. Благодаря

этому, своевременные реакции клеток

островкового аппарата обеспечивают

поддержание постоянного уровня

питательных веществ в крови между

приемами корма.

ЭНДОКРИННАЯ ФУНКЦИЯ ПОЛОВЫХ ЖЕЛЕЗ

После

наступления половой зрелости основными

источниками половых гормонов в организме

животных становятся постоянные половые

железы (у самцов – семенники, а у самок

– яичники). У самок периодически могут

появляться и временные эндокринные

железы (например, плацента во время

беременности).

Половые

гормоны делят на мужские (андрогены) и

женские (эстрогены).

Андрогены

(тестостерон,

андростендион, андростерон

и др.) специфически стимулируют рост,

развитие и функционирование органов

размножения самцов, а с наступлением

половой зрелости – образование и

созревание мужских половых клеток.

Еще

до рождения в организме плода формируются

вторичные половые признаки. Это в

значительной степени регулируется

образующимися в семенниках андрогенами

(секретируются клетками Лейдига) и

фактором, секретируемым клетками Сертоли

(находятся в

стенке семенного канальца).

Тестостерон обеспечивает дифференцировку

наружных половых органов по мужскому

типу, а секрет клеток Сертоли предотвращает

образование матки и маточных труб.

В

период полового созревания андрогены

ускоряют инволюцию тимуса, а

в других тканях стимулируют накопление

питательных веществ, синтез белка,

развитие мышечной и костной ткани,

повышают физическую работоспособность

и сопротивляемость организма

неблагоприятным воздействиям.

Андрогены

влияют на ЦНС (например, вызывают

проявления полового инстинкта). Поэтому

удаление половых желез (кастрация) у

самцов делает их спокойными и может

привести к нужным для хозяйственной

деятельности изменениям. Например,

кастрированные животные быстрее

откармливаются, мясо их вкуснее и нежнее.

До

рождения, секреция андрогенов

обеспечивается совместным действием

на плод ЛГ самки и хорионического

гонадотропина (ХГ). После рождения,

развитие семенных канальцев, спермиев

и сопровождающую эти процессы выработку

БАВ клетками Сертоли стимулирует

собственный гонадотропин самца – ФСГ,

а ЛГ вызывает

секрецию

тестостерона

клетками Лейдига.

Старение сопровождается угасанием

активности половых желез, но продолжается

выработка половых гормонов надпочечником.

К

видовым особенностям клеток Сертоли

семенников жеребца, быка и кабана

относится их способность кроме

тестостерона вырабатывать эстрогены,

которые регулируют обмен веществ в

половых клетках.

Яичники

в организме половозрелой самки в

соответствии со стадиями полового цикла

вырабатывают эстрогены

и гестагены.

Основным источником эстрогенов

(эстрона, эстрадиола и эстриола) являются

фолликулы, а гестагенов – желтое тело.

У

неполовозрелой самки эстрогены

надпочечников стимулируют развитие

репродуктивной системы (яйцеводов,

матки и влагалища) и вторичных половых

признаков (определенного телосложения,

молочных желез и т.д.). После наступления

половой зрелости, концентрация в крови

женских половых гормонов значительно

повышается за счет их интенсивной

выработки яичниками. Возникающие при

этом уровни эстрогенов

стимулируют

созревание половых клеток, синтез белков

и образование мышечной ткани в большинстве

внутренних органов самки, а также

повышают сопротивляемость ее организма

к вредным воздействиям и вызывают

связанные с половыми циклами изменения

в органах животного.

Высокие

концентрации эстрогена вызывают рост,

расширение просвета и усиление

сократительной активности яйцеводов.

В матке они повышают кровенаполнение,

стимулируют размножение клеток эндометрия

и развитие маточных желез, а также

изменяют чувствительность миометрия

к окситоцину.

У самок многих

видов животных эстрогены вызывают

ороговение клеток влагалищного эпителия

перед течкой. Поэтому качество гормональной

подготовки самки к спариванию и овуляции

выявляют по цитологическим анализам

вагинального мазка.

Эстрогены

также способствуют формированию

состояния «охоты» и соответствующих

половых рефлексов в наиболее благоприятную

для оплодотворения стадию полового

цикла.

После

овуляции, на месте бывшего фолликула

образуется желтое

тело.

Вырабатываемые им гормоны (гестагены)

влияют на матку, молочные железы и ЦНС.

Они вместе с эстрогенами регулируют

процессы зачатия, имплантации

оплодотворенной яйцеклетки, вынашивания

беременности, родов и лактации. Основным

представителем гестагенов является

прогестерон. Он стимулирует секреторную

активность маточных желез и делает

эндометрий способным реагировать на

механические и химические воздействия

разрастаниями, которые необходимы для

имплантации

оплодотворенной яйцеклетки

и образования плаценты. Прогестерон

также снижает

чувствительность матки к окситоцину и

расслабляет ее. Поэтому

преждевременное снижение концентрации

гестагенов в крови беременных самок

вызывает роды до полного созревания

плода.

Если

беременность не наступила, то желтое

тело подвергается инволюции (продукция

гестагенов прекращается) и начинается

новый овариальный цикл. Умеренные

количества прогестерона в синергизме

с гонадотропинами стимулируют овуляцию,

а большие – тормозят секрецию гонадотропинов

и овуляция не происходит. Небольшие

количества прогестерона также необходимы

для обеспечения течки и готовности к

спариванию. Кроме этого, прогестерон

участвует в формировании доминанты

беременности

(гестационной доминанты), направленной

на обеспечение развития будущего

потомства.

После

воздействия эстрогенов, прогестерон

способствует развитию железистой ткани

в молочной железе, что приводит к

формированию в ней секреторных долек

и альвеол.

Наряду

со стероидными гормонами желтое тело,

эндометрий и плацента, преимущественно

перед родами, продуцируют гормон

релаксин.

Его выработка стимулируется высокими

концентрациями ЛГ и вызывает повышение

эластичности лонного сочленения,

расслабление связки тазовых костей, а

непосредственно перед родами повышает

чувствительность миометрия к окситоцину

и вызывает расширению маточного зева.

Плацента

возникает в несколько этапов. Сначала,

в ходе дробления оплодотворенной

яйцеклетки образуется трофобласт.

После присоединения к нему внезародышевых

кровеносных сосудов трофобласт

превращается в хорион,

который после плотного соединения с

маткой становится сформировавшейся

плацентой.

У

млекопитающих плацента обеспечивает

прикрепление, иммунологическую защиту

и питание плода, выведение продуктов

обмена, а также выработку гормонов

(эндокринная функция), необходимых для

нормального течения беременности.

Уже

на ранних сроках беременности в местах

прикрепления ворсинок хориона к матке

вырабатываетсяхорионический

гонадотропин.

Его появление ускоряет развитие зародыша

и предотвращает инволюцию желтого тела.

Благодаря этому желтое тело поддерживает

высокий уровень прогестерона в крови

до тех пор, пока плацента сама не начнёт

синтезировать его в необходимом

количестве.

Вырабатываемые

в организме беременных самок негипофизарные

гонадотропины имеют видовые особенности,

но могут влиять на репродуктивные

функции и у других видов животных.

Например, введение гонадотропина

сыворотки крови жеребых кобыл (ГСЖК)

вызывает у многих млекопитающих выделение

прогестерона. Это сопровождается

удлинением полового цикла и задерживает

приход охоты. У коров и овец ГСЖК также

вызывает одновременный выход нескольких

зрелых яйцеклеток, что используется

при трансплантации эмбрионов.

Плацентарные

эстрогены

вырабатываются плацентой большинства

млекопитающих (у приматов – эстрон,

эстрадиол и

эстриол,

а у лошади – эквилин

и эквиленин)

преимущественно во второй половине

беременности из дегидроэпиандростерона

образующегося в надпочечниках плода.

Плацентарный

прогестерон

у ряда млекопитающих (приматы, хищники,

грызуны) секретируются в количествах

достаточных для нормального вынашивания

плода даже после удаления желтых тел.

Плацентарный

лактотропин

(плацентарный лактогенный гормон,

плацентарный пролактин,

хорионический соматомаммотропин)

поддерживает

рост плода, а у самки

увеличивает синтез белка в клетках и

концентрацию СЖК в крови, стимулирует

рост секреторных отделов молочных желёз

и их подготовку к лактации, а также

задерживает

в организме ионы кальция, снижает мочевую

экскрецию фосфора и калия.

По

мере увеличения сроков беременности в

крови самок растет уровень плацентарного

кортиколиберина,

который увеличивает чувствительность

миометрия к окситоцину. Данный либерин

практически не влияет на секрецию АКТГ.

Это связано с тем, что во время беременности

в крови растет содержание белка, который

быстро нейтрализует кортиколиберин и

он не успевает подействовать на

аденогипофиз.

ТИМУС

Тимус

(зобная или вилочковая железа) имеется

у всех позвоночных животных. У большинства

млекопитающих он состоит из двух

соединенных друг с другом долей,

расположенных в верхней части грудной

клетки сразу за грудиной. Однако, у

сумчатых животных эти доли тимуса обычно

остаются отдельными органами. У

пресмыкающихся и птиц железа обычно

имеет вид цепочек, расположенных по обе

стороны шеи.

Наибольших

размеров по отношению к массе тела тимус

большинства млекопитающих достигает

к моменту рождения. Затем он медленно

растет и в период полового созревания

достигает максимальной массы. У морских

свинок (и некоторых других видов животных)

крупный тимус сохраняется на протяжении

всей жизни, но у большинства высокоразвитых

животных после полового созревания

железа постепенно уменьшается

(физиологическая

инволюция), но

полной атрофии ее не происходит.

В

тимусе эпителиальные клетки продуцируют

тимические

гормоны влияющие эндокринным и паракринным

путем на гемопоэз, а также дифференцировку

и активность Т-клеток.

В

тимусе на предшественники Т-лимфоцитов

последовательно действуют тимопоэтин

и тимозины.

Они делают

дифференцирующиеся в тимусе клетки

чувствительными к активированному

кальцием тимулину

(или тимическому сывороточному фактору

– ТСФ).

П

р и м е ч а н и е: Возрастное снижение

содержания ионов кальция в организме

является причиной падения активности

тимулина у старых животных.

Секреторная

активность тимуса тесно связана с

деятельностью гипоталамуса и других

эндокринных желез (гипофиза, эпифиза,

надпочечников, щитовидной железы и

гонад). Гипоталамический

соматостатин, удаление

надпочечников и щитовидной железы

снижают выработку

тимических гормонов, а эпифиз

и кастрация усиливают гормонопоэз в

тимусе.

Кортикостероиды

регулируют распределение тимических

гормонов между тимусом, селезенкой и

лимфоузлами, а тимэктомия приводит к

гипертрофии коры надпочечников.

Перечисленные

примеры свидетельствуют о том, что

вилочковая железа обеспечивает интеграцию

нейро-эндокринной и иммунной систем в

целостном макроорганизме.

ЭПИФИЗ

Эпифиз

(шишковидная железа) расположена у

позвоночных под кожей головы или в

глубине мозга. Основными клетками

эпифиза у млекопитающих являются

пинеалоциты,

а у более

примитивных животных здесь имеются и

фоторецепторы. Поэтому,

наряду с эндокринной функцией эпифиз

может обеспечивать ощущение степени

освещенности объектов. Это позволяет

глубоководным рыбам осуществлять

вертикальную миграцию в зависимости

от смены дня и ночи, а миногам и

пресмыкающимся – оберегать себя от

опасности сверху. У

некоторых перелетных птиц эпифиз,

вероятно, выполняет функцию навигационных

приборов при перелетах.

Эпифиз

земноводных уже способен вырабатывать

гормон мелатонин,

которыйуменьшение

количество пигмента в клетках кожи.

Пинеалоциты

непрерывно синтезируют гормон серотонин,

который в темное время суток и при низкой

активности симпатической нервной

системы (у птиц и млекопитающих)

превращается в мелатонин. Поэтому

продолжительность дня и ночи, влияют

на содержание этих гормонов в эпифизе.

Возникающие при этом ритмические

изменения их концентрации в шишковидной

железе определяют у животных суточный

(циркадианный) биологический ритм

(например, периодичность сна и колебания

температуры тела), а также влияет на

формирование таких сезонных реакций

как зимняя спячка, миграция, линька и

размножение.

Увеличение

содержания мелатонина в эпифизе оказывает

снотворный, анальгезирующий и седативный

эффекты, а также тормозит

половое созревание молодняка.

Поэтому после удаления эпифиза у цыплят

быстрее наступает половое созревание,

у самцов млекопитающих – гипертрофируются

семенники и усиливается созревание

спермиев, а у самок – удлиняется период

жизни желтых тел и увеличивается матка.

Мелатонин

снижает секрецию ЛГ, ФСГ, пролактина и

окситоцина. Поэтому низкий уровень

мелатонина в светлое время суток

способствует усилению молокообразования

и высокой половой активности животных

в те времена года, когда ночи наиболее

короткие (весной и летом). Мелатонин

также нейтрализует повреждающее действие

стрессоров и является естественным

антиоксидантом.

У

млекопитающих серотонин и мелатонин

выполняют свои функции в основном в

эпифизе, а дистантными гормонами железы,

вероятно, являются полипептиды.

Значительная

их часть наряду с кровью, секретируется

в спинномозговую жидкость и через нее

поступает в различные отделы ЦНС. Это

оказывает преимущественно тормозное

влияние на поведение животного и другие

функции мозга.

В

эпифизе уже обнаружено

около 40 секретирующихся в кровь и

спиномозговую жидкость биологически

активных пептидов. Из них наиболее

изучены антигипоталамические факторы

и адреногломерулотропин.

Антигипоталамические

факторы обеспечивают связь эпифиза с

гипоталамо-гипофизарной системой. К

ним, например, относятся аргинин-вазотоцин

(регулирует секрецию пролактина) иантигонадотропин(ослабляет секрецию

ЛГ).

Адреногломерулотропин

стимулируя выработку альдостерона

надпочечником, влияет на водно-солевой

обмен.

Таким

образом, основной

функцией эпифиза

является регуляция

и координация биоритмов.

Посредством контроля деятельности

нервной и эндокринной систем животного,

шишковидная железа обеспечивает

опережающую реакцию его систем на смену

времени суток и сезона.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #