Органоиды клеток поджелудочной железы

Эндокринная часть поджелудочной железы. Регенерация поджелудочной железы.

Островки состоят из эпителиальных клеток — панкреатических эндокриноцитов, или инсулоцитов. Величина островков, их форма и число входящих в состав клеток очень различны. Общее количество островков в поджелудочной железе достигает 1-2 млн. Средний размер островка 0,1-0,3 мм. Общий объем эндокринной части составляет около 3% всего объема железы. Островки пронизаны кровеносными капиллярами, окруженными перикапиллярным пространством. Эндотелий капилляров имеет фенестры, облегчающие поступление гормонов от инсулоцитов в кровь через перикапиллярное пространство.

В островковом эпителии различают 5 видов клеток: А-клетки, В-клетки, D-клетки, ВИП-клетки, РР-клетки.

А-клетки (альфа-клетки, или ацидофильные инсулоциты) — это крупные округлые клетки с бледным крупным ядром и цитоплазмой, содержащей ацидофильные гранулы. Гранулы обладают и аргирофилией. В состав этих гранул входит гормон глюкагон, расщепляющий гликоген и повышающий содержание сахара в крови.

А-клетки рассеяны по всему островку, образуя нередко небольшие скопления в центральной части. Они составляют около 20-25% от всех инсулоцитов.

В-клетки (бета-клетки, или базофильные инсулоциты) имеют кубическую или призматическую форму, крупное темное, богатое гетерохроматином ядро. Доля В-клеток достигает 70-75% от общего числа инсулоцитов. В цитоплазме В-клеток накапливаются осмиофильные гранулы, содержащие гормон инсулин. Инсулин регулирует синтез гликогена из глюкозы. При недостатке продукции инсулина глюкоза не превращается в гликоген, содержание ее в крови повышается и создаются условия для развития заболевания, называемого сахарным диабетом.

D-клетки (дельта-клетки, или дендритические инсулоциты) составляют 5-10% среди всех островковых клеток. Форма их иногда звездчатая с отростками. В цитоплазме определяются гранулы средних размеров и плотности. В гранулах накапливается гормон соматостатин. Он тормозит секрецию инсулина и глюкагона, снижает продукцию ряда гормонов желудочно-кишечного тракта — гастрина, секретина, энтероглюкагона, холецистокинина и др., подавляет секрецию соматотропного гормона в гипофизе.

ВИП-клетки (аргирофильные клетки) встречаются в островках в небольшом количестве. В цитоплазме выявляются плотные аргирофильные гранулы, содержащие вазоактиеный интестиналъный полипептид. Он обладает выраженным сосудорасширяющим дейтвием, снижает кровяное давление, угнетает секрецию соляной кислоты в желудке, стимулирует выделение глюкагона и инсулина.

РР-клетки — полигональной формы инсулоциты, расположенные преимущественно по периферии островка. Количество их — 2-5% от общего числа клеток островка. В цитоплазме РР-клеток выявляются мелкие гранулы, содержащие панкреатический полипептид. Основная роль панкреатического полипептида в организме — регуляция скорости и количества экзокринной секреции поджелудочной железы и желчи в печени. Таков клеточный состав островкового эпителия, представляющего собой мозаику дивергентно развивающихся клеточных дифферонов.

В дольках поджелудочной железы встречаются еще ацинозно-инсулярные клетки, в цитоплазме которых одновременно содержатся гранулы, характерные как для ацинозных, так и для островковых клеток.

Ткани поджелудочной железы иннервируют блуждающий и симпатический нервы. В интрамуральных вегетативных ганглиях находятся холинергические и пептидергические нейроны, волокна которых заканчиваются на клетках ацинусов и островков. Между нервными клетками ганглиев и островковыми клетками устанавливается тесная связь с образованием нейроинсулярных комплексов.

С возрастом в поджелудочной железе постепенно уменьшается количество островков. В островках наблюдаются закономерные возрастные изменения клеточных взаимоотношений, заключающиеся в быстрой смене после рождения преобладания А-клеток над В-клетками на преобладание В-клеток над А-клетками у взрослых. Затем происходит постепенное увеличение количества А-клеток, которое наряду с одновременным, хотя и незначительным, уменьшением числа В-клеток приводит нередко в пожилом и особенно старческом возрасте вновь к преобладанию А-клеток над В-клетками.

Регенерация поджелудочной железы. В эмбриогенезе островки растут благодаря пролиферации исходных клеток-предшественниц и их дивергентной дифференцировке в соответствующие клеточные диффероны. У взрослых физиологическая регенерация ацинозных и островковых клеток происходит в основном путем внутриклеточного обновления органелл. Митотическая активность клеток в связи с высокой специализацией низкая. После резекции части или повреждения органа наблюдается некоторое повышение уровня пролиферативной активности клеток ацинусов, протоков и островков, последующее образование новых ацинусов. Однако ведущей формой регенерации экзокринной части железы является регенерационная гипертрофия.

Восстановительные процессы в эндокринной части железы происходят за счет пролиферативной активности инсулоцитов и клеток эпителия протоков путем ацино-инсулярной трансформации.

– Также рекомендуем “Печень. Развитие печени. Строение печени.”

Оглавление темы “Строение желудка. Строение кишечника.”:

1. Пищевод. Слизистая пищевода. Строение стенки пищевода.

2. Желудок. Развитие желудка. Строение желудка. Железы желудка.

3. Эпителий желез желудка. Клетки желудка. Гормоны желудка.

4. Тонкая кишка. Развитие тонкой кишки. Строение тонкой кишки.

5. Эпителий тонкой кишки. Клетки тонкой кишки.

6. Толстая кишка. Развитие и строение толстой кишки. Червеобразный отросток.

7. Прямая кишка. Строение прямой кишки. Поджелудочная железа.

8. Эндокринная часть поджелудочной железы. Регенерация поджелудочной железы.

9. Печень. Развитие печени. Строение печени.

10. Гепатоциты. Строение гепатоцитов. Образование желчи.

Источник

Изначально поджелудочная железа считалась обычной мышцей, но в XIX веке ученые обнаружили, что она выделяет секрет, который необходим для переваривания пищи. Анатомия поджелудочной железы изучена полностью. Известны размеры, форма, функции, патологии этой части пищеварительной системы. Каждый врач должен знать особенности строения и функционирования органа, чтобы своевременно выявить патологию и подобрать лечение.

Поджелудочная железа

Расположение и строение

Поскольку орган расположен в задней части брюшной полости, его сложно обследовать. Относительно других органов он размещается горизонтально. Поджелудочная железа находится на уровне поясничных позвонков, желудка. Спереди орган закрывается желудочным мешком, сзади его защищает позвоночник и спинные мышцы, снизу находится двенадцатиперстная кишка.

Орган состоит из двух видов ткани:

- Экзокринной. Она занимает около 95% объема. Ее главная задача — выработка ферментов, которые улучшают пищеварение. Каждый день вырабатывается около 1 литра жидкости для расщепления пищи.

- Эндокринной. Ткань занимает 5% объема. Она состоит из эндокринных клеток, которые называются островками Лангерганса.

Строение поджелудочной железы человека:

- Большой желчный проток.

- Островки Лангерганса.

- Дельта-клетки, которые вырабатывают гормоны.

- Бета-клетки.

- Проток поджелудочной железы.

- Альфа-клетки.

Основные отделы — головка, тело, хвост.

Большинство препаратов для лечения поджелудочной железы изготавливаются из этого же органа убитого скота.

Размеры и форма

Поджелудочная железа — крупный орган пищеварительной системы, который имеет лобулярную структуру. Он состоит из отдельных долек, которые укутываются общей сумкой, имеет изогнутую форму. Размеры:

- длина — до 22 см;

- ширина — до 7 см;

- масса — до 80 г.

Орган начинает формироваться на 3 месяце внутриутробного развития плода.

Примерно 100 лет назад этот орган называли «брюшной слюнной железой». Если заглянуть еще дальше в прошлое, первые врачи называли его подушкой для желудка. В конце концов специалисты запутались и был введен термин «безымянный орган», который существовал до XVII века. Свое настоящее название поджелудочная железа получила в XIX веке.

Отделы

Макроскопическая структура:

- Тело. Расположено возле первого поясничного позвонка. Имеет треугольную форму.

- Головка. Примыкает в двенадцатиперстной кишке. Находится на уровне 1,2 и 3 поясничного позвонка.

- Хвост. Имеет выраженную конусовидную форму.

Самый толстый отдел — головка. Хвост с телом сужаются, постепенно заканчиваются в воротах селезенки. Отделы объединяются защитной капсулой, которая состоит из соединительной ткани.

Средняя величина островка Лангерганса — 0,2 мм.

Функции и физиология

Когда пища поступает в полость желудка, поджелудочная железа начинает вырабатывать пищеварительные ферменты. Изначально метаболиты секретируются в неактивной форме, чтобы не повредить стенки желудка, тонкой кишки. Когда они попадают в просвет кишечника, происходит активация. После этого запускается переваривание пищи. Ферменты, которые участвуют в этом процессе:

- эластаза;

- химотрипсин;

- трипсин;

- липаза;

- карбоксипептидаза;

- амилаза.

После окончания переваривания нутриенты, которые были расщеплены, всасываются в кровь. Одновременно с этим происходит выброс гормона инсулина.

Основные функции:

- гормональная — выработка глюкагона, инсулина;

- ферментативная — выделение химотрипсина, трипсина, амилазы, липазы, карбоксипептидазы, эластазы;

- пищеварительная — расщепление нутриентов до элементарных соединений, переваривание пищи.

Подтвердить наличие воспалительного процесса можно по странному привкусу во рту.

Кровоснабжение

Для кровоснабжения поджелудочной железы задействуется сложная система сосудов. Основной приток крови обеспечивают панкреатодуоденальные артерии. Они являются ответвлениями от верхней брыжеечной артерии и печеночной артерии. Первые передают кровь нижним панкреатодуоденальным артериальным каналам, вторые — верхним панкреатодуоденальным артериям.

В соединительной ткани артериальные каналы разветвляются. Образуются капиллярные сети, которые оплетают орган. Отток крови осуществляется через панкреатодуоденальные вены. Они уходят к задней стороне органа и впадают в проходящую рядом воротную вену.

Ученые смогли доказать, что активная выработка гормона инсулина провоцирует развитие рака молочной железы.

Лимфатическая система

Отток лимфы осуществляется через чревные лимфатические узлы. Общее количество отводящих каналов — до 15. Расположены они возле корня чревного ствола. Чревные узлы являются центральными. Они выводят лимфу из двенадцатиперстной кишки, некоторых частей печени, селезенки, желудка.

Иннервация

Иннервация осуществляется с помощью блуждающих нервов. При этом она является парасимпатической. Симпатическая обеспечивается через чревное сплетение. Вдоль симпатических волокон проходят кровеносные сосуды.

Чтобы очистить желчевыводящие протоки, восстановить нормальную работу поджелудочной железы, необходимо употреблять минеральную воду, фрукты, натуральный мед, овощи.

Диагностика

Для выявления патологий врач может назначать разные диагностические процедуры. Их можно разделить на две группы:

- лабораторные;

- инструментальные.

К лабораторным относятся:

- Анализ кала. С его помощью можно узнать о содержании непереваренных жиров, которое указывают на наличие стеатореи.

- Различные функциональные тесты. Проводятся для оценки выработки ферментов, гормонов.

- Биохимический анализ мочи и крови. О наличии воспалительных процессов говорит повышенный уровень белка.

- Общий анализ крови. С его помощью можно получить данные об интоксикации организма, развитии воспалительных процессов.

К инструментальным методам относятся:

- МРТ. Считается одним из самых информативных способов исследования внутренних органов. Чаще назначается до операционного вмешательства.

- УЗИ брюшной полости. Визуальная методика обследования, с помощью которой можно точно определить структуру поджелудочной железы, узнать ее размеры, наличие новообразований.

- ФГДС. Методика для подтверждения диагноза. Подходит для проверки состояния желудка, двенадцатиперстной кишки.

Методики могут комбинироваться для получения более подробной информации или назначаться по одиночке.

За сутки здоровая поджелудочная железа вырабатывает до 1 литра панкреатического сока. На 98% он состоит из воды. Остальное количество занимают ферменты.

Патологии

Распространенные заболевания:

- Панкреатит. Начальная форма является самой активной, сопровождается сильными болями. Без должного лечения может перейти в хроническую. Часто возникает на фоне инфекционных заболеваний, поражающих желчевыводящие пути.

- Панкреонекроз. Из-за него гибнут клетки, орган начинает разрушаться. Часто возникает на фоне злоупотребления алкоголем, неправильного питания.

- Кисты, злокачественные, доброкачественные новообразования.

- Муковисцидоз. Врожденная генетическая болезнь. Считается самым распространенным заболеванием. Происходит выработка густого секрета, который перекрывает все каналы. Из-за этого панкреатический сок не может попасть в желудок, нарушаются процессы пищеварения.

Заболеть панкреатитом можно в любом возрасте. Это заболевание не редкость у детей. Каждый год в России у 50 тыс. пациентов диагностируетсч острый панкреатит..

Поджелудочная железа — самый большой орган пищеварительной системы. Она вырабатывает ферменты, которые необходимы для пищеварения. Чтобы орган функционировал без сбоев, необходимо правильно питаться, отказаться от вредных привычек.

Спасибо что уделили время на прочтение нашей статьи, не забудьте поставить палец в вверх и подписаться на канал. Мы будем стараться для Вас, а так же заходите на наш сайт, там тоже много интересного.

Источник

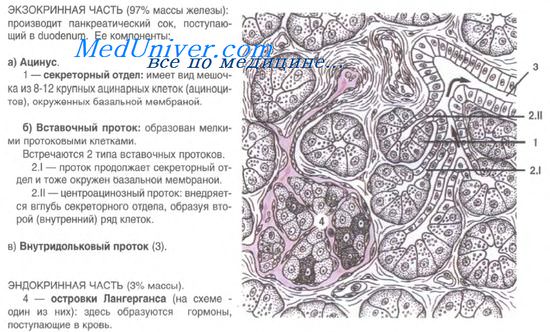

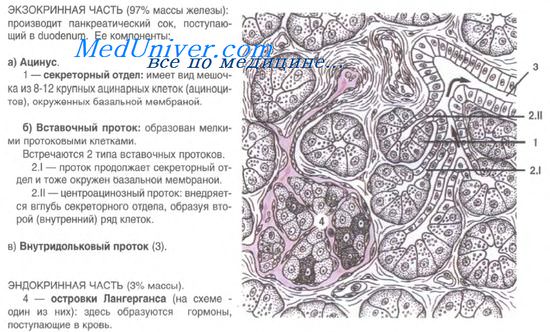

На долю экзокринной части приходится около 97% массы железы. Она представляет собой сложную альвеолярно-трубчатую белковую (серозную) железу, состоящую из концевых отделов и выводных протоков. Структурно-функциональной единицей экзокринной части поджелудочной железы является ацинус, представляющий собой секреторный отдел и встаточный отдел, являющийся начальным отделом выводных протоков. Ацинусы имеют вид мешочков, окруженных ретикулиновыми волокнами, сосудами и нервными волокнами. Секреторный отдел состоит из базальной мембраны, на которой лежат эпителиальные клетки конической формы – экзокринные панкреатоциты (ациноциты) в количестве 8-12. Основание этих клеток расширено, верхушка сужена. На верхушке панкреатоцитов располагаются многочисленные микроворсинки. На базальной части цитолемма образует многочисленные складки. Между боковыми поверхностями образуются замыкательные пластинки и десмосомы. В каждой клетке имеется одно ядро округлой или овальной формы, которое делит клетку на две зоны: гомогенную и зимогенную. Зимогенная (верхушечная) часть клетки содержат секреторные гранулы незрелого (фермента) секрета-зимогена, которые окрашиваются оксифильно. В гомогенной (базальной) части клеток располагается обилие рибосом, что обусловливает базофилию этой зоны. В гомогенной зоне находится изобилие канальцев гранулярной эндоплазматической сети. Аппарат Гольджи развит хорошо и, как правило, располагается в надъядерной зоне. Митохондрии располагаются по всей цитоплазме, но большая часть их лежит рядом со структурами аппарата Гольджи. В базальной части происходит секреция, а на зимогенной части происходит накопление этого секретаи его дозревание с последующим выделением.

Кроме панкреатоцитов в состав входят центроацинозные клетки. Это мелкие, уплощенной формы клетки со светлой цитоплазмой. Органоиды в этих клетках развиты плохо. На апикальной поверхности этих клеток имеются единичные микроворсинки. В ацинусе центраацинозные клетки лежат в центре, выстилая просвет секреторного отдела. Между группами центроацинозных клеток имеются промежутки, через которые в просвет поступает секрет панкреатоцитов.

Система выводных протоков поджелудочной железыпредставлена вставочными, внутридольковыми, междольковыми протоками и общим выводным протоком. Вставочные протоки имеют вид тонких трубок, выстланы однослойным плоским или кубическим эпителием. Расположение вставочного протока относительно секреторного отдела различное. В ряде случаев вставочный проток примыкает к ациноцитам сбоку, имея с ними общую базальную мембраную В других случаях вставочный проток вдаются в центр секреторного отдела, располагаясь на апикальной поверхности ациноцитов. Предполагают, что эпителиальные клетки вставочных протоков секретируют в просвет итоны бикарбоната, входящего в состав панкреатического сока ( они обеспечивают нейтрализацию кислого содержимого желудка, попадающего в 12-перстную кишку). Этот процесс стимулируется гормоном секретином, вырабатываемым S- клетками тонкой кишки. Вставочные протоки переходят в межацинозные протоки, стенка которых выстлана однослойным кубическим эпителием. Эпителиальные клетки имеют микроворсинки и базальные складки, много митохондрий и хорошо развиты компоненты аппарата Гольджи. Предполагают, что эти клетки вырабатывают жидкий компонент панкреатического сока. Межацинозные протоки впадают в более крупные внутридольковые протоки, которые выстланы однослойным кубическим или цилиндрическим эпителием и окружены прослойками рыхлой неоформленной соединительной ткани. Междольковые протоки выстланы однослойным призматическим эпителием, в составе которого имеются бокаловидные и эндокринные клетки. Междольковые протоки лежат в прослойках рыхлой неоформленной соединительной ткани между дольками. Междольковые протоки впадают в общий выводной проток, который открывается в просвет 12-перстной кишки в области фатерова соска. В составе общего выводного протока выделяют слизистую оболочку, выстланную однослойным высоким призматическим эпителием, в составе которого имеются многочисленные бокаловидные клетки и эндокриноциты, которые секретируют гормоны панкреозимин (стимулирует секреторную активность ациноцитов поджелудочной железы) и холецистокинин (стимулирует выработку и выделение желчи печенью). За эпителием располагается собственный слой слизистой оболочки, в составе которой встречаются мелкие слизистые железы. В устье протока располагается сфинктер, образованный циркулярно лежащими гладкими мышечными клетками.

Экзокринный отдел поджелудочной железы вырабатывает панкреатический сок (до 2 литров в сутки), содержащий пищеваарительные ферменты, в виде предшественников, которые активируютсяв просвете кишки. Среди ферментов различают протеазы (трипсин, химотрипсин, эластаза, карбоксипептидаза), расщепляющие белки. Кроме того, здесь вырабатываются панкреатическая липаза и фосфолипаза для расщепления жиров, нуклеазы для расщепления нуклеиновых кислот и а-амилаза для расщепления углеводов.

Эндокринная часть поджелудочной железы представлена эндокринными островками (островками Лангерганса). Количество эндокринных островков в поджелудочной железе достигает 2 млн, наибольшее их количество приходится на хвостовую часть железы. На их долю приходится до 3% всей массы железы. Островки имеют различную форму и величину. Строма островков представлена тонкими ретикулиновыми волокнами, между которыми лежат многочисленные кровеносные фенестрированные капилляры и нервные волокна. Паренхима эндокринных островков представлена эндокринными клетками – инсулоцитами. Инсулоциты – это мелкие клетки овальной или полигональной формы, с развитым секреторным аппаратом и содержащие секреторные гранулы различной формы, размеров, плотности. Среди инсулоцитов выделяют 5 основных видов : А, В, РР, D и D1- клетки.

В-клеткисоставляют основную популяцию эндокринных клеток, на их долю приходится около 70-75% всех клеточных элементов. Эти клетки, как правило, лежат в центре островков. Их секреторные гранулы растворяются в спиртах, но не растворяются в воде. Эти секреторные гранулы содержат инсулин, вырабатываемый этими клеткми. Инсулин обладает выраженным гипогликемическим действием, благодаря тому, что он способствует усвоению глюкозы клетками различных тканей. При этом избыток сахара периферической крови он переводит в гликоген в скелетных мышцах и печени. При нарушении функции этих клеток повышается содержание сахара в крови и развивается сахарный диабет.

А-клетки составляют 20-25% всех клеточных элементов. Эти клетки , как правило, лежат в центре эндокринных островков. Их секреторные гранулы растворяются в воде, но не растворяются в спиртах. В их секреторных гранулах находится глюкагон, вырабатываемый этими клетками. По своему действию он является антогонистом инсулина. Под его влиянием в тканях происходит усиленное расщепление гликогена до глюкозы. Таким образом инсулин и глюкагон регулируют содержание сахара в периферической крови.

D-клетки составляют всего 5-10% инсулоцитов. Лежат преимущественно на периферии островков. Секреторные гранулы их крупные и содержат гормон соматостатин, который ингибирует активность А и В клеток островков и панкреатоцитов.

D1-клеткисодержатся в небольшом количестве в эндокринных островках. Их секреторные мелкие гранулы содержат вазоактивный интестинальный пептид (ВИП) – гормон, снижающий артериальное давление и ингибирует выработку панкреатического сока.

РР-клетки составляют 2-5% от числа инсулоцитов, обычно располагаются по периферии островков. В их мелких гранулах содержится панкреатический полипептид, подавляющий активность панкреатоцитов железы.

В последние годы вокруг эндокринных островков обнаружены мелкие клетки, характерной особенностью которых является наличие гранул двух типов: крупных зимогенных, присущих ацинозным клеткам, и мелких гранул, присущих инсулярным клеткам. Эти клетки получили название «промежуточные» или « ацинозно-инсулярные».

Кровоснабжение. Поджелудочная железа питается кровью, приносимой по ветвям чревной и верхней брыжеечной артерий. Эти артерии разветвляются и образуют густую капиллярную сеть, оплетающую ацинусы и эндокринные островки.

Иннервация. Пожделудочная железа иннервируется блуждающим и симпатическими нервами.В железе имеются интрамуральные вегетативные ганглии, основную массу которых составляют холинергшические нейроны, хотя встречаются и пептидергические нейроны. Нервные волокна заканчиваются на клетках ацинусов и эндокринных островков, регулируя секреторную функцию.

Регенерация. Митотическая активность клеток поджелудочной железы очень низкая, поэтому они регенерируют только по внутриклеточному типу.

Особенности структурно-функциональной организации поджелудочной железы у детей.

Соединительнотканная капсула поджелудочной железы у новорожденных очень тонкая. Дольчатость органа выражена у детей хуже, чем у взрослых, так как у них много рыхлой соединительной ткани. Железистая ткань недоразвита: концевые отделы мелкие и малочислены, поэтому располагаются очень рыхло. Наиболее интенсивный рост экзхокринной части железы отмечается в взрасте от6 месяцев до 3 лет.

Поджелудочный сок до 7 лет характеризуется богатсвом ферментов, но продолжительность, ритмичность его выделения ограничены, поэтому частые состояния дисферментозов у детей есть следствие несовершенства интрагормональных регуляторных механизмов. Окончательное формирование экзокринной части железы завершается к 12-18 годам.

Эндокринная часть поджелудочной железы у ребенка по массе несколько превышает таковую у взрослого. Так, при рождении на долю эндокринной части приходится 3,5% массы железы, в то время как у взрослого этот показатель составляет 0,7- 3,0%. После рождения эндокринная часть постепенно уменьшается. К рождению островки являются полностью сформированными и отличаются только меньшей величиной и меньшими размерами эндокриноцмиитов, среди которых преобладают В-клетки. До 4-х летнего возраста встречаются эндокринные островки, лежащие в междольковой соединительной ткани. Уже при рождении островки находятся в состоянии высокой секреторной активности.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Улумбеков Э.Г., Челышев Ю.А. Гистология

М., 2001г.- 390-400с.

2. Афанасьев Ю.И., Юрина Н.А. Гистология

М., 2001г.- 597-616с.

3. Быков В.Л. Частная гистология человека.

С-П.,1997.- 113-130 с.

4. Брюхин Г.В. Особенности структурно-функциональной организации

тканей и органов детского организма

Челябинск, 2001г.- 43-46с.

5. Теппермен Дж., Теппермен Х. Физиология обмена веществ и эндокринной

системы

М., 1989г.- 432-521с.

6. Алексеева И.Н. и др. Печень и иммунологическая реактивность

Киев, 1991г.- 168с.

7. Маянский А.Н., Маянский Д.Н. Очерки о нейтрофиле и макрофаге

Новосибирск, 1983г.- 256с.

8. Гепатоцит (функционально-метаболические свойства)

М., 1985г.- 270с.

Источник