Опухоль поджелудочной железы анализы

При появлении злокачественного новообразования в поджелудочной железе больные долгое время не предъявляют никаких жалоб. К врачу они обращаются обычно на поздних стадиях рака, когда лечение уже практически неэффективно, а прогноз для жизни крайне неблагоприятный. Для ранней диагностики онкопатологии необходимо внимательно следить за своим состоянием, особенно при наличии факторов риска развития рака ПЖ, вовремя проходить профилактические медосмотры, при появлении любых жалоб консультироваться со специалистом. Лабораторные анализы при раке поджелудочной железы дают неспецифическую информацию, но позволяют оценить функциональное состояние практически всех органов и систем организма человека.

Основная симптоматика рака поджелудочной железы

Первая, а иногда и вторая стадия рака поджелудочной железы обычно никак клинически не проявляется. Если же больного что-то беспокоит, он обычно связывает это с расстройством пищеварения, обострением панкреатита, холецистита или гастрита, так как симптоматика при этих заболеваниях схожа.

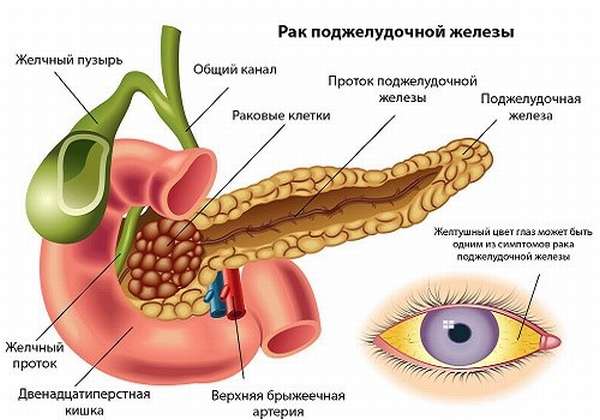

Причинами появления симптоматики при прогрессировании рака ПЖ являются нарушения выработки ею панкреатических ферментов, сдавление или разрушение опухолью рядом расположенных анатомических структур, раковая интоксикация.

Основными симптомами рака ПЖ являются:

- Абдоминальная боль. Ее появление связано с попаданием панкреатического сока, его агрессивных, все переваривающих ферментов внутрь брюшной полости при повреждении тканей ПЖ и ее протоков. Кроме того, причинами болей становится сдавление растущей опухолью нервов, желчевыводящих протоков или других органов пищеварительного тракта. В зависимости от локализации новообразования, пациент ощущает боли в разных отделах живота. При поражении опухолью головки ПЖ болевые ощущения проявляются в области эпигастрия (под мечевидным отростком грудины), справа в подреберье. Если опухоль развивается в области тела или хвоста железы, то боль обычно носит опоясывающий характер с иррадиацией в грудную клетку, спину. Выраженность болевого синдрома зависит от локализации новообразования, стадии ракового процесса.

- Признаки диспепсического синдрома. Они связаны с нарушением выработки и эвакуации панкреатических ферментов из железы, являются неспецифическими, встречаются при многих других заболеваниях пищеварительной системы. Основные симптомы диспепсии: тошнота, рвота, метеоризм, нарушение стула. Обычно больной отмечает появление у него жидкого или блестящего кашицеобразного (из-за непереваренного жира) стула, который плохо смывается.

- Снижение массы тела. Этот симптом развивается из-за нарушения переваривания пищи и всасывания основных нутриентов (белки, жиры, углеводы, витамины, минералы) вследствие ферментной недостаточности. Похудеть пациент может также вследствие отказа от пищи из-за боязни появления после еды болей, поноса или рвоты. Еще одной причиной похудения, вплоть до кахексии (истощения), является хроническая панкреатогенная диарея, частая рвота. Из-за этих симптомов большинство веществ, необходимых организму для нормальной жизнедеятельности, не усваиваются организмом, а выводятся наружу.

- Желтуха – изменение окраски кожи и склер глаз. Это происходит по причине сдавления опухолью желчевыводящих протоков, из-за чего билирубин попадает в кровь, разносится по всему организму. Это вещество и дает желтую окраску кожным покровам и видимым слизистым оболочкам. Помимо изменения цвета кожи, из-за влияния желчных кислот, попавших в общий кровоток, развивается кожный зуд. При нарушении эвакуации желчи в кишечник и нарушения обмена билирубина происходит обесцвечивание кала (из-за отсутствия там пигмента стеркобилина, производного билирубина), а также отмечается потемнение мочи – все это проявления механической желтухи.

- Симптомы общей интоксикации развиваются вследствие отравления организма продуктами распада опухоли. Основными признаками раковой интоксикации являются общая слабость, выраженная утомляемость, нарушение сна, аппетита, настроения. Нередко на фоне интоксикации, а также из-за влияния билирубина на нервную систему развивается головная боль, головокружение и даже нарушение сознания, вплоть до комы при тяжелых запущенных случаях.

- Симптоматика сахарного диабета: повышенная жажда, учащенное мочеиспускание.

При появлении метастазов рака в других органах развивается дополнительная разнообразная симптоматика.

Диагностика онкопатологии

Для установления диагноза «рак поджелудочной железы» пациент должен пройти комплекс обследований, позволяющих определить локализацию, размеры опухоли, найти (если есть) метастазы в лимфоузлах и внутренних органах. Эти исследования помогут врачу точно определить стадию онкозаболевания, определить, какие методики лечения подойдут конкретному пациенту, предположить прогноз для жизни больного.

Лабораторная диагностика – это способы обследования, назначаемые любым врачом сразу же на первичном приеме всем пациентам, обратившимся с какими-либо жалобами. При подозрении на онкологическое заболевание ПЖ врач дает направления на анализы крови, мочи, а по показаниям – и на другие лабораторные исследования.

Анализы крови

Самыми первыми методами исследования любого пациента являются анализы крови. Выполняются они в любом государственном медицинском учреждении или платной клинике. Анализы сдаются натощак для получения более достоверной информации. Направления выписывает лечащий врач (терапевт, гастроэнтеролог, хирург или онколог).

Общий анализ крови

ОАК – самый рутинный анализ, позволяющий предположить какие-либо проблемы со здоровьем, выявить воспаление без дифференцировки локализации и характера патологического процесса.

При развитии злокачественных новообразований ОАК выявляет:

- резкое повышение СОЭ,

- увеличение количества лейкоцитов со сдвигом лейкоформулы влево,

- повышение уровня тромбоцитов.

Если рак поджелудочной железы вызывает повреждение стенок сосудов в кишечнике или других органах, и развивается внутреннее кровотечение, то в ОАК обнаруживаются признаки анемии: снижение количества эритроцитов и концентрации гемоглобина. Причиной снижения гемоглобина на поздних стадиях рака может стать и анемия вследствие нарушения гемопоэза в костном мозге из-за разрушения костной ткани метастазами злокачественной опухоли.

Биохимические показатели

Биохимический анализ крови является более специфическим, по сравнению с общим клиническим, так как он помогает хотя бы предположить локализацию патологического процесса и уровень нарушения функций органов пищеварения.

При раке ПЖ биохимическое исследование крови выявляет повышение нескольких его показателей:

- прямого билирубина (повышение билирубина при раке ПЖ развивается чаще при опухоли головки),

- ферментов (трипсина, амилазы, липазы, щелочной фосфатазы, лактатдегидрогеназы, креатинфосфокиназы и других),

- АЛТ, АСТ (как правило, повышаются незначительно),

- глюкозы (при развитии сахарного диабета из-за поражения опухолью эндогенного аппарата ПЖ, продуцирующего инсулин),

- общего холестерина и других показателей липидного спектра (ЛПНП, ЛПВП, ЛПОНП, ТГ), но при нарушении всасывания веществ в кишечнике уровень холестерина в крови снижается,

- мочевины,

- магния,

- хлоридов,

- показателей коагулограммы (изменение уровня ПТИ, МНО, АЧТВ и других), что свидетельствует о повышении склонности к тромбообразованию,

- снижается уровень альбумина, общего белка в крови из-за синдрома мальабсорбции и мальдигестии.

При обнаружении изменений показателей биохимии крови врач предполагает нарушение функций поджелудочной железы, печени, желчного пузыря и его протоков, почек и т.д. В рамках дальнейшего диагностического поиска специалист назначает пациенту обследование, включающее информативные специфические инструментальные методы (УЗИ, КТ, биопсию или другие по показаниям).

Анализ мочи

ОАМ не несет специфической информации при раке ПЖ. Может обнаружиться амилаза в моче. При распространении метастазов на мочевыводящую систему и поражении почек или мочевого пузыря в ОАМ появляются эритроциты в большом количестве, белок, цилиндры, изменяются и другие показатели. При развитии сахарного диабета выявляется глюкозурия (появление глюкозы в моче).

Другие анализы

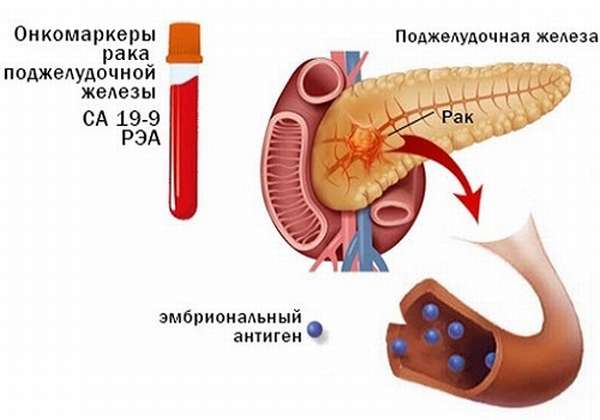

Важным методом диагностики при подозрении на рак поджелудочной железы является анализ на онкомаркеры.

Основным онкомаркером в этом случае считается соединение под названием карбогидратный антиген или СА19-9. При его обнаружении в крови врач может заподозрить рак ПЖ, желудка или печени. Кроме того, данное вещество определяется и при других заболеваниях, не имеющих отношения к онкологии (панкреатит, желчнокаменная болезнь, холецистит). Поэтому диагноз по одному анализу не ставится: всегда требуется дообследование с выполнением биопсии.

Анализ на онкомаркеры бывает полезным после проведенной операции по поводу рака ПЖ для контроля рецидива болезни. Если он показывает повышение уровня СА19-9 через несколько месяцев, то это свидетельствует о рецидиве рака.

Пациенты с однократным повышением СА19-9, находящиеся в группе риска по онкологии ПЖ, должны сдавать этот анализ 4 раза в год.

Также исследуются и другие онкомаркеры: РЭА, СА50, СА242.

При раке ПЖ проводится и оценка уровня некоторых гормонов в крови:

- серотонин,

- хромогранин-А,

- С-пептид.

Анализы на данные вещества также не являются специфичными для диагностики онкологии ПЖ, но могут помочь врачу заподозрить эту опасную болезнь.

Можно ли определить рак ПЖ на ранней стадии?

Рак поджелудочной железы – очень «коварная», распространенная болезнь, обнаружить ее на первой стадии, когда прогноз для выздоровления и жизни пациента наилучший, практически невозможно. Это может произойти случайно: на плановом медосмотре или при обследовании органов пищеварения по другому поводу.

Поэтому необходимо внимательно относиться к своему здоровью, обращать внимание на все настораживающие симптомы. Особенно важно это знать пациентам, находящимся в группе риска по онкопатологии ПЖ.

При любом подозрении на такую патологию необходимо пройти весь комплекс обследований, назначенных врачом. Только так можно вовремя обнаружить рак и провести радикальное лечение, дающее шанс на долгую полноценную жизнь.

Злокачественные опухоли поджелудочной железы редко диагностируются на ранних стадиях, когда есть возможность излечения пациента. Чтобы вовремя начать лечение, важно быстро поставить правильный диагноз. Из диагностических методов, используемых врачами, самыми первыми являются общие анализы крови и мочи, а также биохимическое исследование крови. При подозрении на патологию ПЖ показано также выполнение исследования на онкомаркеры. По результатам лабораторных исследований врач назначает дальнейшее обследование с помощью аппаратных методов для подтверждения диагноза.

Список литературы

- Гастроэнтерология и гепатология: диагностика и лечение. Руководство для врачей под ред. А. В. Калинина, А. И. Хазанова. М. Миклош, 2007 г.

- Морозова, В. Т. Лабораторная диагностика патологии пищеварительной системы. Учебное пособие. Здравоохранение России. Российская медицинская академия последипломного образования. М. Лабора, 2005 г.

- Лифшиц В.М. Медицинские лабораторные анализы. М., ТриадаХ, 2003 г.

- Онкология. Под редакцией В.И. Чиссова, С.Л. Дарьяловой. ГЭОТАР-Медиа, 2007 г.

Источник

Опухоли поджелудочной железы – новообразования с различной степенью клеточной дифференцировки, исходящие из тканей эндокринной либо экзокринной части поджелудочной железы. Доброкачественные новообразования часто никак не проявляются до достижения больших размеров; злокачественные – характеризуются опухолевой интоксикацией, синдромом сдавления окружающих сосудов, нервов, органов. В диагностике используют выявление онкомаркеров, ультрасонографию поджелудочной железы и желчных путей, РХПГ, МРПХГ, МРТ, КТ, пункционную биопсию поджелудочной железы. Лечение хирургическое либо комбинированное (в сочетании с химио- и лучевой терапией).

Общие сведения

Опухоли поджелудочной железы могут формироваться как в эндокринной, так и в экзокринной ее части, но преобладают экзокринные новообразования. Среди них превалируют злокачественные опухоли, в 90% случаев представленные аденокарциномой панкреатических протоков. Доброкачественные опухоли встречаются редко, развиваются в основном из клеток, производящих пищеварительные ферменты, а также выстилки протоков (цистаденома). Опухоли, сформировавшиеся из клеток Лангерганса (эндокринной части поджелудочной железы), могут быть гормонально активными или инертными. Гормонально активные опухоли имеют наиболее яркую клинику, так как продуцируют огромное количество биологически активных веществ и вызывают «гормональную бурю» в организме. Исследования в области онкопатологии поджелудочной железы подтверждают, что новообразования этого органа у женщин выявляются в два раза чаще, чем у мужчин, а пик заболеваемости приходится на 35-50 лет.

Опухоли поджелудочной железы

Классификация опухолей поджелудочной железы

Все новообразования по своему происхождению подразделяются на доброкачественные (высокодифференцированные) и злокачественные (недифференцированные). Кроме того, опухоли поджелудочной железы классифицируют по локализации, гистологическому строению, функциональным нарушениям. Новообразование поджелудочной железы может быть расположено в головке, теле, хвосте, островках Лангерганса, протоках; либо же локализация опухолевого узла может быть не уточнена.

По гистологическому строению в 80% случаев опухоли поджелудочной железы имеют эпителиальное происхождение (из ацинарных и эндокринных клеток, протокового эпителия, неясного или смешанного генеза), источником могут служить неэпителиальные ткани, кровеносные и лимфатические сосуды, также новообразования могут иметь дизонтогенетическое и метастатическое происхождение.

Выделяют следующие виды опухолей поджелудочной железы эпителиального генеза: из ацинарных клеток (доброкачественные – аденомы, злокачественные – ацинарно-клеточный рак), эпителия протоков (доброкачественные – цистаденомы, злокачественные – аденокарцинома, скирр, плоскоклеточный и анапластический рак).

Эндокринные опухоли поджелудочной железы могут происходить из клеток островков Лангерганса (инсулиномы, гастриномы, випомы) или быть диффузными (карциноид). По степени дифференцировки клеток они могут быть высоко-, средне- и низкодифференцированными; также встречаются эндокринные опухоли смешанного и неясного генеза, мукокарциноиды, недифференцированные виды рака, опухолевидные состояния (гиперплазия и эктопия эндокринных клеток поджелудочной железы, синдром полиэндокринной неоплазии).

Функциональная классификация опухолей поджелудочной железы включает в себя следующие состояния: отсутствие нарушений; неопределенное функциональное состояние; нарушение функций поджелудочной железы: гипофункция, гиперфункция (гипогликемия и гипергиликемия, ахлоргидрия, диарея, синдром Золлингера-Эллисона на фоне гастриномы, синдром Вернера–Моррисона на фоне полиэндокринной неоплазии, гиперсекреция серотонина).

Реже всего встречаются доброкачественные, лимфоидные и неэпителиальные опухоли поджелудочной железы, цистаденокарциномы, плоскоклеточный и ацинарный рак – описаны единичные случаи этих новообразований. Гормонально активные опухоли обычно хорошо отграничены от здоровых тканей, составляют не более 0,3% всех новообразований поджелудочной железы, в трех случаях их четырех представлены инсулиномой. Определить клинически злокачественную природу гормонально активных новообразований можно только по наличию гематогенных метастазов (чаще всего печеночных). Злокачественные новообразования протоков составляют 90% опухолей поджелудочной железы и 80% – панкреатобилиарной зоны.

Симптомы опухолей поджелудочной железы

Большинство опухолей поджелудочной железы могут никак себя не проявлять долгие годы. Если же клиника новообразования появилась, в пользу доброкачественного генеза опухоли говорят следующие факты: отсутствие рака поджелудочной железы в анамнезе по родственной линии, отсутствие выраженной клиники заболевания и признаков опухолевой интоксикации, медленный рост новообразования.

Аденомы панкреатического происхождения не имеют клинических проявлений, часто случайно обнаруживаются на операции либо аутопсии. Цистаденомы и цистаденокарциномы могут достигать огромных размеров и за счет этого визуализироваться и пальпироваться через переднюю брюшную стенку. При этом клиническая картина длительное время отсутствует и появляется на поздних стадиях, когда опухоль начинает сдавливать холедох и панкреатический проток, кишечник, близлежащие сосуды и нервы.

Наиболее яркую клинику имеют гормонально активные опухоли: перманентно повышенный уровень инсулина при инсулиноме приводит к гипогликемии, гастринома выражается в развитии синдрома Золлингера-Эллисона (пептические язвы, значительная гиперсекреция желудочного сока, злокачественное течение заболевания); випомы проявляются синдромом Вернера–Моррисона (диарея, гипокалиемия, ахлоргидрия); карциноид – гиперсеротонинемией и карциноидным синдромом (приливы по типу менопаузальных, диарея, спазматические боли в животе, недостаточность клапанного аппарата правых отделов сердца).

Клиника злокачественных опухолей панкреатических протоков обычно появляется только на поздних стадиях заболевания, имеет как общие проявления, так и признаки поражения соседних органов. Общие симптомы связаны с опухолевой интоксикацией: боли в животе, иррадиирующие в спину, похудение, астения, анемия, отсутствие аппетита. Прорастание опухоли в окружающие органы и ткани манифестирует симптомами поражения этих органов (асцит при сдавлении сосудов, желтуха и экзокринная недостаточность поджелудочной железы при обтурации опухолью холедоха и общего желчного протока, симптомы поражения желудка и т. д.).

Диагностика опухолей поджелудочной железы

Для своевременной диагностики и точного определения типа опухоли поджелудочной железы требуется слаженная работа гастроэнтеролога, хирурга и врача-эндоскописта. Без использования современных способов визуализиции и химического типирования новообразований выявить опухоль поджелудочной железы практически невозможно. Следует помнить о том, что даже самые современные диагностические аппараты и методики не всегда способны дать ответ на вопрос о характере поражения органа, большое значение при диагностировании новообразований панкреатической зоны имеет и клинический опыт лечащего врача.

На поражение поджелудочной железы укажут такие исследования, как биохимический анализ крови, копрограмма, исследование секреции пищеварительных соков при эзофагогастродуоденоскопии. Следующим этапом будет назначение таких неинвазивных методов исследования, как гастрография и дуоденография, магнитно-резонансная панкреатохолангиография, магнитно-резонансная томография поджелудочной железы, компьютерная томография желчевыводящих путей. После выявления опухоли в тканях поджелудочной железы (размеры новообразования могут варьировать от 2 мм до 200 мм) производят определение в крови уровня гомонов и метаболитов (адреналин, норадреналин, серотонин, кортизол, гастрин, вазоактивный пептид, инсулин, глюкагон, панкреатический и С-пептид, соматостатин и др.) и онкомаркеров (СА19-9, СА 50, СА 242, СЕА).

Для уточнения характера поражения используются также и инвазивные методики: эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография; целиакография с взятием крови из панкреатических вен и определением в ней гормонов; чрескожная чреспеченочная холангиография; пункционная биопсия поджелудочной железы; лапароскопия. Огромное количество исследований, необходимых для выявления опухоли поджелудочной железы, говорит о том, что диагностика этого состояния является очень сложной, а единой схемы диагностического поиска на сегодняшний день еще не найдено.

Дифференцировать опухоли поджелудочной железы следует с хроническим панкреатитом, панкреатическими кистами, внеорганными забрюшинными опухолями и опухолями брыжейки кишечника, пенетрацией язвы желудка или ДПК, аневризмами крупных сосудов, эхинококкозом и цистицеркозом с поражением гепато-панреатической зоны.

Лечение опухолей поджелудочной железы

Лечение доброкачественных опухолей только хирургическое: дистальная резекция поджелудочной железы, резекция головки поджелудочной железы, панкреатодуоденальная резекция, энуклеация опухоли. После операции проводится обязательное гистологическое исследование для уточнения типа новообразования.

При злокачественных новообразованиях основные направления терапии выбираются, исходя из клинической ситуации. Если у пациента выявляется злокачественный карциноид либо гормонально активный рак, локализованный в головке панкреас, производится панкреатодуоденальная резекция с сохранением пилорического отдела желудка. При гастриномах часто осуществляется гастрэктомия, селективная ваготомия, панкреатодуоденальная резекция, однако ведущими гастроэнтерологами и хирургами по сей день ведутся споры об эффективности и целесообразности указанных оперативных пособий.

В комплексную терапию опухолей поджелудочной железы могут включать лучевую и полихимиотерапию (при высоком коэффициенте пролиферации, активном синтезе гормонов, малигнизации и метастазировании новообразования). Паллиативное лечение злокачественных новообразований преследует цель восстановления оттока желчи и панкреатических соков, устранение воспалительного процесса в желчных путях, улучшение качества жизни пациента. С паллиативной целью проводятся такие операции: наружное дренирование желчных протоков по Керру и по Холстеду, чрескожное транспеченочное дренирование желчных протоков, холецистэктомия, эндоскопическое бужирование опухолевой стриктуры внепеченочных желчных протоков, эндоскопическое стентирование холедоха и др.

Консервативная терапия доброкачественных нейроэндокринных опухолей с низким уровнем продукции гормонов, невыраженным проявлением эндокринной гиперсекреции включает в себя комбинацию сандостатина и омепразола. В лечении такой опухоли, как гастринома, активно используют комбинацию Н2-блокаторов гистаминовых рецепторов, холинолитиков и ингибиторов протонной помпы.

Прогноз и профилактика опухолей поджелудочной железы

Прогноз при злокачественных опухолях поджелудочной железы крайне неблагоприятный, что связано с бессимптомным их течением и поздней диагностикой. Радикальное удаление опухоли возможно только у каждого десятого пациента, у каждого второго новообразование рецидивирует, а у 95% в течение первых 12 месяцев после операции обнаруживаются отдаленные метастазы. Комплексная терапия не намного улучшает показатели выживаемости: в течение пяти лет в живых остается не более 5% пациентов со злокачественными опухолями панкреатической зоны.

Прогноз при доброкачественных опухолях поджелудочной железы благоприятный – у девяти больных из десяти удается добиться полного излечения. Кроме того, доброкачественные новообразования этой локализации встречаются казуистически редко. Специфической профилактики опухолей поджелудочной железы не существует, однако соблюдение здорового образа жизни, правильное питание, достаточный отдых снижают вероятность формирования любых новообразований в организме.

Источник