Опухоль на хвостике поджелудочной железы

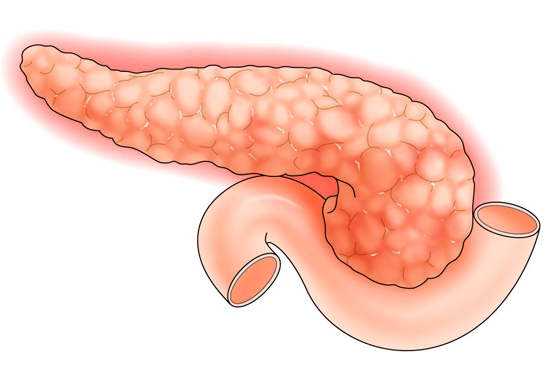

Злокачественное новообразование в поджелудочной железе относится к редким и практически неизлечимым патологиям. Сам орган анатомически разделяется на три части: головку, тело и хвост. Чаще всего опухоль локализуется в головке органа, на её долю припадает свыше 60% от всех диагностированных случаев. Тело поражается в 20% случаев, а рак хвоста поджелудочной железы возникает реже всего в 5-7% от всех диагностированных больных.

Клиническая картина опухолей хвоста и тела поджелудочной железы

Рак тела и хвоста поджелудочной железы имеет общие симптомы, проявляются они позже, чем при поражении головки органа, что еще более усугубляет ситуацию и прогноз для пациента. Симптоматика, в первую очередь, связана с ростом опухолью и сдавливанием её окружающих органов и тканей. Характерным признаком онкологического процесса в хвосте железы является боль в левом подреберье. Возникает она в результате прорастания новообразования сквозь нервные окончания. Боли при локализации процесса в головке возникают в правом подреберье, а если поражен весь орган, боль носит опоясывающий характер. Дискомфорт усиливается при положении лёжа на спине и в момент принятия пищи, особенно тяжёлой для пищеварительного тракта (жирной, жаренной).

Анатомические данные ЖКТ

Помимо выраженных болей для образования в хвосте железы характерны:

- увеличение селезёнки, за счёт прорастания опухоли в селезёночные сосуды и воротную вену;

- потемнение мочи, до цвета тёмного пива;

- обесцвечивание кала;

- может возникнуть кишечная непроходимость;

- механическая желтуха возникает крайне редко, не более чем в 10% случаев, она более характерна для локализации в головке поджелудочной железы;

- в результате интоксикации из-за распада опухоли повышается температура, возникает слабость и потеря трудоспособности. Снижается вес и пропадает аппетит.

Эти признаки характерны для разных видов онкологического процесса на поздних стадиях и считаются общими симптомами патологии.

Как выявить рак хвоста и тела поджелудочной железы?

Установление диагноза при раке поджелудочной железы усложнено из-за особого расположения органа. В результате чего даже при наличии отдельных симптомов не всегда удаётся сразу распознать злокачественный процесс. Для точного установления диагноза требуется целый комплекс уточняющих диагностических процедур.

Из инструментальных методов могут быть предложены следующие обследования:

- ультразвуковое исследование;

- компьютерная томография;

- магнитно-резонансная томография;

- рентгеноскопия желудка;

- релаксационная дуоденография;

- ирригоскопия;

- фиброгастродуоденоскопия;

- пероральная панкреатохолангиоскопия;

- чрескожная чреспеченочная холангиография;

- ангиография;

- радионуклидное исследование;

- биопсия.

Лабораторные исследования предлагаются следующие:

- общий анализ крови и мочи;

- биохимический анализ крови;

- анализ на онкомаркеры: СА 19-9, СА 50, РЭА, СА 242, СА 125, СА 72-4, АФП;

- гистологическое и морфологическое исследование патологических тканей.

Лечение рака хвоста и тела поджелудочной железы, прогноз для пациентов

Лечение онкологического процесса поджелудочной железы затруднено многими факторами, как правило, это поздняя диагностика, распространённость процесса и старческий возраст пациентов с сопутствующими заболеваниями. Основу лечения составляет оперативное лечение, оно может быть двух видов радикальное и паллиативное.

Радикальная хирургия

К радикальному способу прибегают в том случае, когда опухоль операбельная.

Определяется этот показатель по разным факторам:

- размер образования;

- наличие или отсутствие метастаз;

- прорастание опухоли в жизненно важные анатомические структуры;

- состояние здоровья больного, возможность им перенести столь сложную операцию.

Как правило, операбельной опухоль является лишь в 15-20% случаев. При поражении хвоста или тела железы из радикальных операций выполняют левостороннюю (дистальную) резекцию в сочетании со спленэктомией. Но даже результаты дистальной резекции не являются утешительными. Рак хвоста поджелудочной железы прогноз имеет негативный, после радикальной хирургии продолжительность жизни составляет порядка 12 месяцев. Пятилетний рубеж достигают чуть более 5% пациентов. Лучевая или химиотерапия в комплексе с операцией незначительно улучшают показатели и продлевают жизнь не более чем на 1-2 месяца.

Паллиативное лечение рака

Если выявлен рак хвоста поджелудочной железы с метастазами или опухоль проросла в жизненно важные органы, выполнить радикальную операцию уже не удастся. В таком случае прибегают к паллиативным мерам, главной целью которых является улучшения качества жизни пациента и продления его жизни.

В паллиативных целях могут быть выполнены следующие операции:

- чрескожная реканализация гепатикохоледоха;

- чрескожная гепатикохолангиостомия;

- эндобилиарное протезирование;

- наружное и наружновнутреннее дренирование желчных протоков.

Химиотерапия также относится к паллиативным методам лечения. Как самостоятельная процедура применяется в случае полной невозможности проведения паллиативной операции, например, из-за преклонного возраста и невозможности перенести наркоз. Считается, что полиохимиятерапия немногим эффективнее монохимиотерапии, но улучшения ощущают не более 40% пациентов.

Лучевая терапия, также как и химиотерапия неспособна привести к излечению, а лишь немногим уменьшить скорость распада и роста новообразования и соответственно интоксикационного процесса. В комбинации с паллиативными операциями в отдельных случаях удаётся продлить жизнь больному чуть более чем на год.

После проведения паллиативного лечения средняя продолжительность жизни с раком хвоста поджелудочной железы составляет 6 месяцев. Без проведения тех или иным терапевтических мероприятий, больной не доживает и до полугода. По данным American Cancer Society в начале нашего тысячелетия пятилетняя выживаемость составила 5% среди всех больных раком поджелудочной железы. Улучшить эту цифру возможно лишь своевременным выявлением заболевания, срочным хирургическим вмешательством и дальнейшей поддерживающей терапией.

Информативное видео

Будьте здоровы!

Источник

Опухоли поджелудочной железы – новообразования с различной степенью клеточной дифференцировки, исходящие из тканей эндокринной либо экзокринной части поджелудочной железы. Доброкачественные новообразования часто никак не проявляются до достижения больших размеров; злокачественные – характеризуются опухолевой интоксикацией, синдромом сдавления окружающих сосудов, нервов, органов. В диагностике используют выявление онкомаркеров, ультрасонографию поджелудочной железы и желчных путей, РХПГ, МРПХГ, МРТ, КТ, пункционную биопсию поджелудочной железы. Лечение хирургическое либо комбинированное (в сочетании с химио- и лучевой терапией).

Общие сведения

Опухоли поджелудочной железы могут формироваться как в эндокринной, так и в экзокринной ее части, но преобладают экзокринные новообразования. Среди них превалируют злокачественные опухоли, в 90% случаев представленные аденокарциномой панкреатических протоков. Доброкачественные опухоли встречаются редко, развиваются в основном из клеток, производящих пищеварительные ферменты, а также выстилки протоков (цистаденома). Опухоли, сформировавшиеся из клеток Лангерганса (эндокринной части поджелудочной железы), могут быть гормонально активными или инертными. Гормонально активные опухоли имеют наиболее яркую клинику, так как продуцируют огромное количество биологически активных веществ и вызывают «гормональную бурю» в организме. Исследования в области онкопатологии поджелудочной железы подтверждают, что новообразования этого органа у женщин выявляются в два раза чаще, чем у мужчин, а пик заболеваемости приходится на 35-50 лет.

Опухоли поджелудочной железы

Классификация опухолей поджелудочной железы

Все новообразования по своему происхождению подразделяются на доброкачественные (высокодифференцированные) и злокачественные (недифференцированные). Кроме того, опухоли поджелудочной железы классифицируют по локализации, гистологическому строению, функциональным нарушениям. Новообразование поджелудочной железы может быть расположено в головке, теле, хвосте, островках Лангерганса, протоках; либо же локализация опухолевого узла может быть не уточнена.

По гистологическому строению в 80% случаев опухоли поджелудочной железы имеют эпителиальное происхождение (из ацинарных и эндокринных клеток, протокового эпителия, неясного или смешанного генеза), источником могут служить неэпителиальные ткани, кровеносные и лимфатические сосуды, также новообразования могут иметь дизонтогенетическое и метастатическое происхождение.

Выделяют следующие виды опухолей поджелудочной железы эпителиального генеза: из ацинарных клеток (доброкачественные – аденомы, злокачественные – ацинарно-клеточный рак), эпителия протоков (доброкачественные – цистаденомы, злокачественные – аденокарцинома, скирр, плоскоклеточный и анапластический рак).

Эндокринные опухоли поджелудочной железы могут происходить из клеток островков Лангерганса (инсулиномы, гастриномы, випомы) или быть диффузными (карциноид). По степени дифференцировки клеток они могут быть высоко-, средне- и низкодифференцированными; также встречаются эндокринные опухоли смешанного и неясного генеза, мукокарциноиды, недифференцированные виды рака, опухолевидные состояния (гиперплазия и эктопия эндокринных клеток поджелудочной железы, синдром полиэндокринной неоплазии).

Функциональная классификация опухолей поджелудочной железы включает в себя следующие состояния: отсутствие нарушений; неопределенное функциональное состояние; нарушение функций поджелудочной железы: гипофункция, гиперфункция (гипогликемия и гипергиликемия, ахлоргидрия, диарея, синдром Золлингера-Эллисона на фоне гастриномы, синдром Вернера–Моррисона на фоне полиэндокринной неоплазии, гиперсекреция серотонина).

Реже всего встречаются доброкачественные, лимфоидные и неэпителиальные опухоли поджелудочной железы, цистаденокарциномы, плоскоклеточный и ацинарный рак – описаны единичные случаи этих новообразований. Гормонально активные опухоли обычно хорошо отграничены от здоровых тканей, составляют не более 0,3% всех новообразований поджелудочной железы, в трех случаях их четырех представлены инсулиномой. Определить клинически злокачественную природу гормонально активных новообразований можно только по наличию гематогенных метастазов (чаще всего печеночных). Злокачественные новообразования протоков составляют 90% опухолей поджелудочной железы и 80% – панкреатобилиарной зоны.

Симптомы опухолей поджелудочной железы

Большинство опухолей поджелудочной железы могут никак себя не проявлять долгие годы. Если же клиника новообразования появилась, в пользу доброкачественного генеза опухоли говорят следующие факты: отсутствие рака поджелудочной железы в анамнезе по родственной линии, отсутствие выраженной клиники заболевания и признаков опухолевой интоксикации, медленный рост новообразования.

Аденомы панкреатического происхождения не имеют клинических проявлений, часто случайно обнаруживаются на операции либо аутопсии. Цистаденомы и цистаденокарциномы могут достигать огромных размеров и за счет этого визуализироваться и пальпироваться через переднюю брюшную стенку. При этом клиническая картина длительное время отсутствует и появляется на поздних стадиях, когда опухоль начинает сдавливать холедох и панкреатический проток, кишечник, близлежащие сосуды и нервы.

Наиболее яркую клинику имеют гормонально активные опухоли: перманентно повышенный уровень инсулина при инсулиноме приводит к гипогликемии, гастринома выражается в развитии синдрома Золлингера-Эллисона (пептические язвы, значительная гиперсекреция желудочного сока, злокачественное течение заболевания); випомы проявляются синдромом Вернера–Моррисона (диарея, гипокалиемия, ахлоргидрия); карциноид – гиперсеротонинемией и карциноидным синдромом (приливы по типу менопаузальных, диарея, спазматические боли в животе, недостаточность клапанного аппарата правых отделов сердца).

Клиника злокачественных опухолей панкреатических протоков обычно появляется только на поздних стадиях заболевания, имеет как общие проявления, так и признаки поражения соседних органов. Общие симптомы связаны с опухолевой интоксикацией: боли в животе, иррадиирующие в спину, похудение, астения, анемия, отсутствие аппетита. Прорастание опухоли в окружающие органы и ткани манифестирует симптомами поражения этих органов (асцит при сдавлении сосудов, желтуха и экзокринная недостаточность поджелудочной железы при обтурации опухолью холедоха и общего желчного протока, симптомы поражения желудка и т. д.).

Диагностика опухолей поджелудочной железы

Для своевременной диагностики и точного определения типа опухоли поджелудочной железы требуется слаженная работа гастроэнтеролога, хирурга и врача-эндоскописта. Без использования современных способов визуализиции и химического типирования новообразований выявить опухоль поджелудочной железы практически невозможно. Следует помнить о том, что даже самые современные диагностические аппараты и методики не всегда способны дать ответ на вопрос о характере поражения органа, большое значение при диагностировании новообразований панкреатической зоны имеет и клинический опыт лечащего врача.

На поражение поджелудочной железы укажут такие исследования, как биохимический анализ крови, копрограмма, исследование секреции пищеварительных соков при эзофагогастродуоденоскопии. Следующим этапом будет назначение таких неинвазивных методов исследования, как гастрография и дуоденография, магнитно-резонансная панкреатохолангиография, магнитно-резонансная томография поджелудочной железы, компьютерная томография желчевыводящих путей. После выявления опухоли в тканях поджелудочной железы (размеры новообразования могут варьировать от 2 мм до 200 мм) производят определение в крови уровня гомонов и метаболитов (адреналин, норадреналин, серотонин, кортизол, гастрин, вазоактивный пептид, инсулин, глюкагон, панкреатический и С-пептид, соматостатин и др.) и онкомаркеров (СА19-9, СА 50, СА 242, СЕА).

Для уточнения характера поражения используются также и инвазивные методики: эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография; целиакография с взятием крови из панкреатических вен и определением в ней гормонов; чрескожная чреспеченочная холангиография; пункционная биопсия поджелудочной железы; лапароскопия. Огромное количество исследований, необходимых для выявления опухоли поджелудочной железы, говорит о том, что диагностика этого состояния является очень сложной, а единой схемы диагностического поиска на сегодняшний день еще не найдено.

Дифференцировать опухоли поджелудочной железы следует с хроническим панкреатитом, панкреатическими кистами, внеорганными забрюшинными опухолями и опухолями брыжейки кишечника, пенетрацией язвы желудка или ДПК, аневризмами крупных сосудов, эхинококкозом и цистицеркозом с поражением гепато-панреатической зоны.

Лечение опухолей поджелудочной железы

Лечение доброкачественных опухолей только хирургическое: дистальная резекция поджелудочной железы, резекция головки поджелудочной железы, панкреатодуоденальная резекция, энуклеация опухоли. После операции проводится обязательное гистологическое исследование для уточнения типа новообразования.

При злокачественных новообразованиях основные направления терапии выбираются, исходя из клинической ситуации. Если у пациента выявляется злокачественный карциноид либо гормонально активный рак, локализованный в головке панкреас, производится панкреатодуоденальная резекция с сохранением пилорического отдела желудка. При гастриномах часто осуществляется гастрэктомия, селективная ваготомия, панкреатодуоденальная резекция, однако ведущими гастроэнтерологами и хирургами по сей день ведутся споры об эффективности и целесообразности указанных оперативных пособий.

В комплексную терапию опухолей поджелудочной железы могут включать лучевую и полихимиотерапию (при высоком коэффициенте пролиферации, активном синтезе гормонов, малигнизации и метастазировании новообразования). Паллиативное лечение злокачественных новообразований преследует цель восстановления оттока желчи и панкреатических соков, устранение воспалительного процесса в желчных путях, улучшение качества жизни пациента. С паллиативной целью проводятся такие операции: наружное дренирование желчных протоков по Керру и по Холстеду, чрескожное транспеченочное дренирование желчных протоков, холецистэктомия, эндоскопическое бужирование опухолевой стриктуры внепеченочных желчных протоков, эндоскопическое стентирование холедоха и др.

Консервативная терапия доброкачественных нейроэндокринных опухолей с низким уровнем продукции гормонов, невыраженным проявлением эндокринной гиперсекреции включает в себя комбинацию сандостатина и омепразола. В лечении такой опухоли, как гастринома, активно используют комбинацию Н2-блокаторов гистаминовых рецепторов, холинолитиков и ингибиторов протонной помпы.

Прогноз и профилактика опухолей поджелудочной железы

Прогноз при злокачественных опухолях поджелудочной железы крайне неблагоприятный, что связано с бессимптомным их течением и поздней диагностикой. Радикальное удаление опухоли возможно только у каждого десятого пациента, у каждого второго новообразование рецидивирует, а у 95% в течение первых 12 месяцев после операции обнаруживаются отдаленные метастазы. Комплексная терапия не намного улучшает показатели выживаемости: в течение пяти лет в живых остается не более 5% пациентов со злокачественными опухолями панкреатической зоны.

Прогноз при доброкачественных опухолях поджелудочной железы благоприятный – у девяти больных из десяти удается добиться полного излечения. Кроме того, доброкачественные новообразования этой локализации встречаются казуистически редко. Специфической профилактики опухолей поджелудочной железы не существует, однако соблюдение здорового образа жизни, правильное питание, достаточный отдых снижают вероятность формирования любых новообразований в организме.

Источник

Онкологические заболевания органов пищеварительной системы могут вызывать тяжелые осложнения. Так, рак хвоста поджелудочной железы нередко сопровождается нарушением функций пищеварения, желтухой и выраженной болью. На поздних стадиях злокачественный процесс может распространиться на близлежащие структуры и отдаленные органы. Из-за раннего бессимптомного течения патологию не всегда удается вовремя выявить. Консультация специалиста поможет пациенту узнать больше о таком патологическом состоянии, как рак хвоста поджелудочной железы: симптомы, проявление осложнений, риски, хирургическое лечение и терапия.

Основные сведения и прогноз

Рак хвоста поджелудочной железы представляет собой распространенное онкологическое заболевание, характеризующееся ростом злокачественного новообразования в органе. Патология возникает на фоне изменения железистых клеток органа или метастазирования опухоли другой анатомической области. Постепенно патологическая структура распространяется на соседние ткани и проникает в лимфатическую систему. Чаще всего у пациентов диагностируют аденокарциному поджелудочной железы, формирующуюся из клеток экзокринной части органа, однако также рак может возникать при поражении эндокринных тканей. Ранние симптомы болезни могут включать боль в животе, нарушение пищеварения и общее недомогание.

Онкологические патологии во многом отличаются от других заболеваний. Так, например, опухоли способны провоцировать озлокачествление соседних анатомических структур, что и обуславливает высокую летальность рака. Быстрорастущая злокачественная масса также может стимулировать дополнительную васкуляризацию. Хирургическое лечение не всегда спасает пациента, поскольку отдельные опухолевые клетки могут сохраняться в лимфатической системе и других тканях.

Значительной проблемой является поздняя диагностика. Рак хвоста поджелудочной железы в течение длительного времени не проявляется симптоматически, поэтому пациенты не проходят обследования. Выраженные симптомы и осложнения часто возникают только на поздних стадиях, когда онкологический процесс распространяется на другие органы. Вовремя обнаружить заболевания помогают скрининговые исследования. Людям с предрасположенностью к раку следует регулярно проходить диагностику.

8 (495) 320-19-03

Круглосуточно без выходных

Прогноз неблагоприятный. Средний показатель пятилетней выживаемости после постановки диагноза равен 5%. Примерно 25% пациентов живет в течение года после выявления болезни. К сожалению, ранняя диагностика не является гарантией благоприятного исхода: при обнаружении рака на 1-2 стадии показатель пятилетней выживаемости увеличивается только до 20%. Лучшим прогнозом характеризуются нейроэндокринные формы карциномы.

Анатомические основы

Органы пищеварительной системы необходимы для усвоения и переваривания питательных веществ. Верхние отделы системы, включающие ротовую полость и пищевод, осуществляют первичную обработку и транспортировку субстрата в желудочно-кишечный тракт. В желудке и тонкой кишке питательные вещества последовательно расщепляются и всасываются для того, чтобы обеспечить все клетки организма энергетическими и пластическими веществами.

Поджелудочная железа является одним из ключевых органов пищеварительной системы. Это железистая структура, вырабатывающая ферменты и гормональные вещества. Ферменты, транспортируемые в двенадцатиперстную кишку после приема пищи, способствуют усвоению субстратов, а гормоны непосредственно выделяются в кровеносную систему для регуляторной деятельности. Поражение даже небольшого участка поджелудочной железы может стать причиной тяжелых осложнений.

Основные функции органа:

- Помощь в усвоении белков, углеводов и жиров.

- Регуляция деятельности желудочно-кишечного тракта.

- Выделение инсулина и глюкагона для поддержания углеводного обмена.

Рак хвоста поджелудочной железы имеет свои особенности течения, обусловленные анатомическим строением. Этот отдел органа граничит с двенадцатиперстной кишкой, селезенкой и общим желчным протоком. Патология хвоста поджелудочной железы может затронуть не только эндокринные клетки, но распространиться на близлежащие структуры забрюшинного пространства.

Причины возникновения

Рак тела и хвоста поджелудочной железы может возникать из-за разных патологических состояний. Исследования последних лет помогли врачам узнать больше этиологических факторов и разработать профилактические меры. Так, на риск развития болезни могут влиять такие факторы, как образ жизни человека, генетические изменения и хронические воспалительные процессы в органе. Специалистам также известны конкретные генетические мутации, способные вызвать канцерогенез в поджелудочной железе.

Процесс озлокачествления тканей органа может начаться даже с изменения одной клетки, поскольку иммунная система не всегда хорошо справляется со своими функциями. Постепенно в железистой ткани формируется злокачественная масса, распространяющаяся на другие клетки. Пусковым фактором болезни может быть экспрессия генетической мутации, поскольку молекулы ДНК контролируют все внутриклеточные процессы, включая деление и метаболизм.

Известные факторы риска:

- Пожилой возраст и мужской пол. Рак хвоста поджелудочной железы чаще диагностируют у больных старше 45 лет.

- Сахарный диабет, возникающий вследствие дефицита инсулина в организме или расстройства функций клеточных рецепторов. Нарушение метаболизма глюкозы может повлиять на эндокринную часть поджелудочной железы.

- Семейный анамнез, отягощенный злокачественными новообразованиями поджелудочной железы. Врачам известны измененные гены и наследственные патологии, увеличивающие риск канцерогенеза. В первую очередь это ген BRCA2, синдром Линча и болезнь атипичных невусов.

- Хронический панкреатит – воспаление тканей поджелудочной железы, затрудняющее секрецию ферментов и другие функции органа. Такой патологический процесс увеличивает риск озлокачествления тканей.

- Курение. Канцерогенные вещества, содержащиеся в табачном дыме, могут откладываться в тканях и провоцировать злокачественные изменения.

- Воздействие радиации на орган в ходе лучевой терапии.

- Употребление алкогольных напитков.

- Ожирение. Такое состояние влияет на обменные и гормональные функции.

8 (495) 320-19-03

Круглосуточно без выходных

Пациенту следует обратить внимание на то, что многие факторы риска связаны с образом жизни. В связи с этим профилактические меры способны значительно снизить риск возникновения опухоли поджелудочной железы. В первую очередь больным рекомендуют отказаться от вредных привычек и заняться лечением хронического панкреатита.

Рак хвоста поджелудочной железы: симптомы и осложнения

Злокачественные опухоли органов пищеварения редко характеризуются выраженной симптоматикой на ранних стадиях. Врачи постоянно сталкиваются с ситуациями, когда новообразование вызывает осложнения только на 3 или 4 стадии.

Возможные признаки:

- Ухудшение аппетита.

- Болезненность в верхней части живота.

- Депрессия и апатия.

- Нарушение секреторной деятельности органа.

- Мальабсорбция.

- Уменьшение массы тела.

- Пожелтение кожных покровов.

- Образование сгустков крови в сосудах.

- Тошнота и рвота.

- Слабость и усталость.

Основные осложнения:

- Непроходимость тонкого кишечника из-за активного роста опухоли.

- Обструкция желчного протока из-за роста новообразования. Обычно такое осложнение становится причиной желтухи.

- Кахексия, характеризующаяся общим истощением организма.

Для предотвращения осложнения пациенту требуется своевременное хирургическое и терапевтическое лечение.

Методы диагностики и лечения

Для прохождения обследования по поводу опухоли пищеварительной системы необходимо обратиться к онкологу, хирургу или гастроэнтерологу. Врач спросит пациента о жалобах, изучит анамнестические данные для выявления факторов риска и проведет физикальное обследование. Уже на стадии общего осмотра могут быть выявлены характерные осложнения заболевания. Для постановки точного диагноза специалисту потребуются результаты инструментальных и лабораторных исследований.

Назначаемые диагностические процедуры:

- Ультразвуковая визуализация – получение изображения органа в режиме реального времени с помощью высокочастотных звуковых волн. Врач перемещает положение датчика и видит ткани поджелудочной железы на мониторе.

- Компьютерная или магнитно-резонансная томография – высокоточные методы визуальной диагностики, позволяющие получить объемное изображение анатомической структуры. По результатам МРТ или КТ легко обнаружить рак хвоста поджелудочной железы с метастазами.

- Анализ крови на общие показатели и онкологические маркеры.

- Биопсия тканей – забор пораженного участка поджелудочной железы для дальнейшего гистологического исследования органа.

Скрининговое обследование также включает визуальную диагностику и лабораторные анализы: рак хвоста поджелудочной железы может быть обнаружен и при отсутствии симптомов.

Методы лечения:

- Дистальная панкреатэктомия – удаление хвоста и тела органа для предотвращения распространения опухоли.

- Тотальная панкреатэктомия – удаление всего органа на 2-3 стадии болезни. Также может потребоваться удаление селезенки и других соседних структур.

- Химиотерапия.

- Радиационная терапия.

- Паллиативная помощь.

Таким образом, рак хвоста поджелудочной железы, прогноз при котором неблагоприятный, является опасным онкологическим заболеванием. При выявлении подозрительных симптомов необходимо записаться на прием к врачу и пройти обследования.

8 (495) 320-19-03

Круглосуточно без выходных

Источник