Области живота и проекция поджелудочной железы

Оглавление темы “Топографическая анатомия поджелудочной железы.”:

- Поджелудочная железа. Топография поджелудочной железы. Проекция поджелудочной железы.

- Размеры поджелудочной железы. Форма поджелудочной железы. Протоки поджелудочной железы.

- Синтопия поджелудочной железы. Расположение поджелудочной железы. Топографическая анатомия поджелудочной железы.

- Отношение поджелудочной железы к брюшине. Кровоснабжение поджелудочной железы.

- Венозный отток от поджелудочной железы. Лимфоотток поджелудочной железы. Иннервация поджелудочной железы.

Поджелудочная железа. Топография поджелудочной железы. Проекция поджелудочной железы.

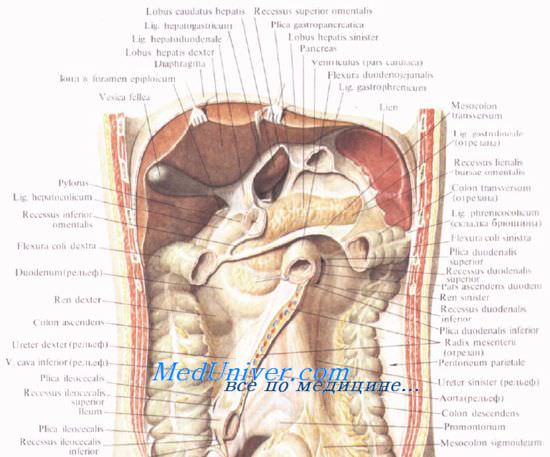

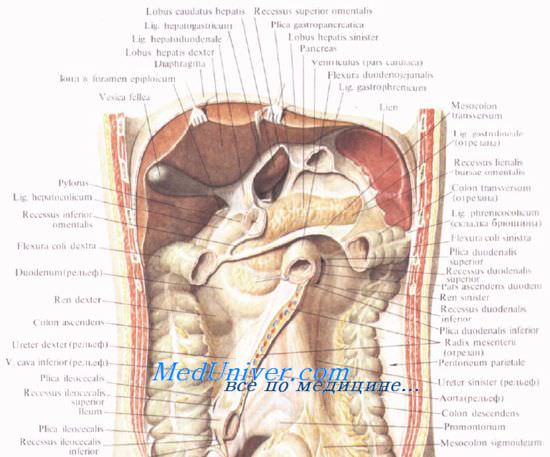

Поджелудочная железа расположена в забрюшинном пространстве ретроперитонеально, позади желудка и сальниковой сумки, в верхней половине живота. Основная масса железы выделяет секрет через выводные протоки в двенадцатиперстную кишку; меньшая часть железы в виде так называемых островков Лангерганса (insulae pancreatiсае [Langerhans]) относится к эндокринным образованиям и выделяет в кровь инсулин, регулирующий содержание сахара в крови.

Поджелудочную железу относят к верхнему этажу брюшинной полости, поскольку функционально и анатомически она связана с двенадцатиперстной кишкой, печенью и желудком.

Поджелудочную железу разделяют на три отдела: головку, тело и хвост. Выделяют также участок между головкой и телом — шейку железы.

Топография поджелудочной железы. Проекция поджелудочной железы.

На переднюю брюшную стенку поджелудочная железа проецируется в эпигастральной, частично в пупочной и в левой подреберной областях. Верхний край поджелудочной железы проецируется на переднюю брюшную стенку по линии, проходяшей справа налево через середину расстояния между мечевидным отростком и пупком (уровень тела I поясничного позвонка). При этом правая часть линии лежит несколько ниже горизонтали, а левая — выше.

В целом можно сказать, что по отношению к горизонтальной плоскости поджелудочная железа чаще расположена косо: головка железы лежит ниже, а тело и хвост — выше.

Размеры поджелудочной железы. Форма поджелудочной железы. Протоки поджелудочной железы.

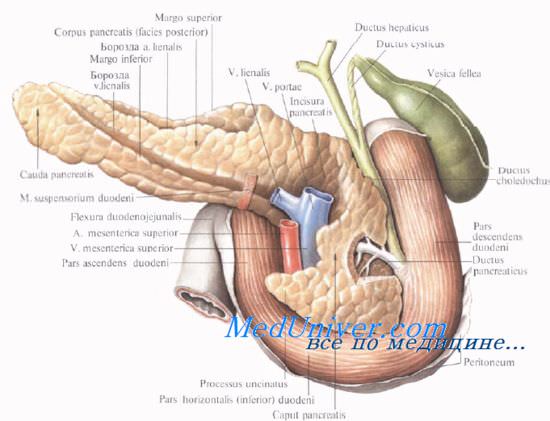

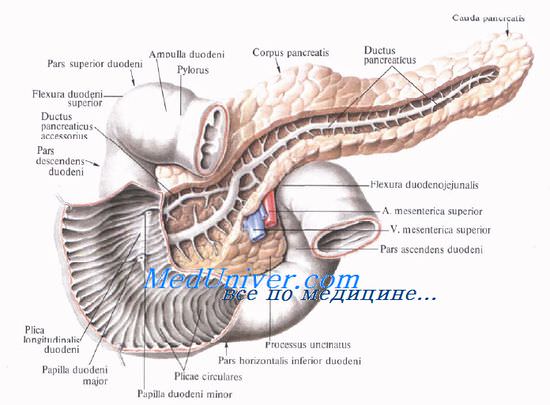

Форма поджелудочной железы чаще вытянутая. В среднем длина поджелудочной железы равна 16—17 см. Головка ее наиболее широкая (до 5 см) и толстая (1,5—3,5 см). Тоньше и уже она в хвостовой части (примерно 2×2 см). Капсулы pancreas не имеет, благодаря чему резко бросается в глаза ее дольчатое строение. Однако тело pancreas имеет фасциальный покров на задней поверхности; головка железы имеет фасциальный покров и спереди, и сзади.

Выводная система поджелудочной железы начинается с мелких дольковых протоков, которые впадают в основной и добавочный протоки.

Проток поджелудочной железы, ductus pancreaticus, или вирсунгов проток [Wirsung], идет от хвоста к головке железы, располатаясь в хвосте и теле на середине высоты и на равном расстоянии от передней и задней поверхности железы, в головке — ближе к ее задней поверхности. Диаметр протока равен 2 мм в хвосте, 2—3 мм — в теле и 3—4 мм — в головке железы. В области большого дуоденального (фатерова) сосочка он соединяется с ductus choledochus или открывается самостоятельно.

Проток поджелудочной железы у места соединения с ductus choledochus имеет собственный гладкомышечный сфинктер, m. sphincter ductus pancreatici, сфинктер Одди [Oddi], функционирующий совместно со сфинктером печеночно-поджелуд очной ампулы [Vater]. Все сфинктеры общего желчного протока и протока поджелудочной железы называют также четырехкомпонентным сфинктером Бой-дена [Boyden].

В результате деятельности этого сфинктера в двенадцатиперстную кишку поступает только поджелудочный сок или поджелудочный сок и желчь вместе.

Добавочный проток поджелудочной железы, ductus pancreaticus accessorius [Santorini], располагается выше основного и соединяется с главным протоком в головке на расстоянии 2,5—3,5 см от устья последнего.

Однако почти в трети случаев добавочный проток открывается в двенадцатиперстную кишку самостоятельно, на papilla duodeni minor [Santorini], который располагается выше большого сосочка.

Видео анатомии поджелудочной железы

Синтопия поджелудочной железы. Расположение поджелудочной железы. Топографическая анатомия поджелудочной железы.

Головку поджелудочной железы охватывает сверху, снаружи и снизу двенадцатиперстная кишка, прочно фиксируя ее вместе с общим желчным и поджелудочными протоками.

Позади головки поджелудочной железы наиболее кнаружи располагается нижняя полая вена. Кнутри от нее, прилегая к головке или в ее толще, проходит ductus choledochus. Рядом с ним располагается v. mesenterica superior, затем одноименная артерия. Эти сосуды лежат в incisura pancreatis.

Выйдя из-под нижнего края поджелудочной железы, верхние брыжеечные сосуды ложатся на переднюю поверхность горизонтальной или восходящей части двенадцатиперстной кишки. Верхние брыжеечные сосуды и нижнюю полую вену разделяет расположенный на нижнем крае головки крючковидныи отросток, processus uncinatus [Winslow].

Позади головки поджелудочной железы происходит слияние верхней брыжеечной и селезеночной вен, в результате чего образуется воротная вена, v. portae.

Опухоли головки поджелудочной железы могут сдавить воротную вену, в результате чего возникает портальная гипертензия, сопровождающаяся определенным симптомокомплексом: резким увеличением селезенки (спленомегалией), скоплением жидкости в брюшинной полости (асцитом) и кровотечением из расширенных вен в области портокавальных анастомозов. К уже известным анастомозам на передней брюшной стенке и в области пищеводно-кардиального соединения следует добавить и портокаваль-ные анастомозы в области прямой кишки (о них речь пойдет ниже). Опухоль может сдавить и расположенный рядом ductus choledochus, что проявляется развитием механической желтухи.

Иногда головка поджелудочной железы располагается ниже брыжейки, тогда она может прилегать к брюшине в области sinus mesentericus dexter. В этом случае спереди от нее лежат петли тонкой кишки и правая часть поперечной ободочной кишки.

Тело поджелудочной железы представляет среднюю, наибольшую часть органа. На передней поверхности тела расположен выступающий вперед сальниковый бугор, tuber omentale. Передняя поверхность тела поджелудочной железы прилегает к заднему листку париетальной брюшины, являющейся задней стенкой сальниковой сумки, а через нее — к задней стенке желудка. Сальниковый бугор часто располагается вблизи нижней поверхности правой доли печени.

У верхнего края тела поджелудочной железы располагается truncus coeliacus. По верхнему краю тела в правой его части идет a. hepatica communis, а влево позади верхнего края железы или вдоль него, иногда заходя на переднюю поверхность, располагается селезеночная артерия, a. splenica (lienalis), направляющаяся к селезенке.

Позади тела поджелудочной железы, ниже артерии, располагается v. splenica (lienalis), образующая углубление в ткани железы. Несколько глубже позади тела и хвоста железы располагаются почечные и нижние надпочечные сосуды, левая почка и надпочечник.

Нижний край поджелудочной железы прилегает к брыжейке поперечной ободочной кишки. Снизу к телу прилегает flexura duodenojejunalis.

Слева, к хвосту поджелудочной железы, прилегает flexura coli sinistra.

Отношение поджелудочной железы к брюшине. Кровоснабжение поджелудочной железы.

Брюшина покрывает переднюю и нижнюю поверхности поджелудочной железы, задняя поверхность железы совершенно лишена брюшины. Брюшинные связки представляют собой складки брюшины при ее переходе на переднюю поверхность органа с соседних областей.

У верхнего края поджелудочной железы располагаются две упомянутые выше складки: желудочно-поджелудочная и печеночно-поджелудочная. Поджелудочно-селезеночная, lig. pancreaticosplenicum, и поджелудочно-ободочная, lig. pancreaticocolicum, связки являются участками желудочно-селезеночной и диафрагмально-селезеночной связок.

Хвост поджелудочной железы иногда покрыт брюшиной со всех сторон, что бывает связано с наличием хорошо выраженной lig. pancreaticosplenicum. В этом случае хвост обладает определенной подвижностью.

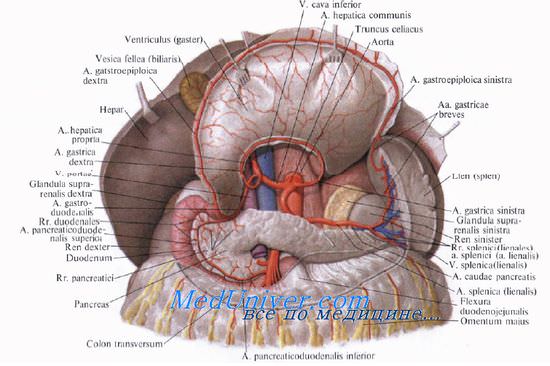

Кровоснабжение поджелудочной железы

Кровоснабжают поджелудочную железу ветви общей печеночной, селезеночной и верхней брыжеечной артерий. Сверху к головке железы подходит a. gastroduodenalis, от которой отходит а. pancreaticoduodenalis superior, дающая переднюю и заднюю ветви.

A. pancreaticoduodenalis inferior начинается обычно от верхней брыжеечной артерии или от ее ветви. Она также делится на переднюю и заднюю ветви. Верхние и нижние панкреатодуоденальные артерии анастомозируют друг с другом, образуя артери&чьные дуги, от которых отходят ветви к головке поджелудочной железы и к двенадцатиперстной кишке.

От селезеночной артерии и реже от общей печеночной отходит относительно крупная большая поджелудочная артерия, а. рапсrеatica magna, которая позади тела железы идет к ее нижнему краю, где делится на правую и левую ветви. Кроме этой артерии, к хвосту и телу железы от a. splenica (lienalis) отходят rr. pancreatici.

Учебное видео анатомии чревного ствола и его ветвей

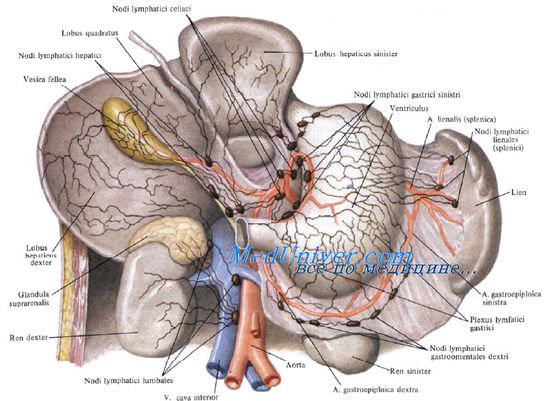

Венозный отток от поджелудочной железы. Лимфоотток поджелудочной железы. Иннервация поджелудочной железы.

Отток венозной крови от поджелудочной железы происходит непосредственно в воротную вену и ее главные притоки: vv. splenica (lienalis) et mesenterica superior. Вены сопровождают верхние и нижние панкреатодуоденальные артерии и тоже образуют дуги на передней и задней поверхности головки поджелудочной железы.

Лимфоотток от поджелудочной железы происходит сначала в пилорические, верхние и нижние панкреатодуоденальные, верхние и нижние поджелудочные, а также селезеночные узлы. Затем лимфа направляется в чревные узлы.

Иннервируют поджелудочную железу ветви нескольких сплетений: чревного, печеночного, верхнебрыжеечного, селезеночного и левого почечного.

Нервы к поджелудочной железе подходят большей частью вместе с сосудами, образуя на поверхности и внутри железы единое нервное сплетение (plexus pancreaticus). Оно представляет собой мощную рефлексогенную зону, раздражение которой может вызвать шоковое состояние.

Видео урок топографической анатомии и оперативной хирургии брюшной полости. Кишечные швы

– Вернуться в оглавление раздела “Топографическая анатомия и оперативная хирургия живота”

Редактор: Искандер Милевски. Дата последнего обновления публикации: 11.9.2020

Источник

1. Поджелудочная железа Поджелудочная железа располагается забрюшинно, позади желудка, в верхней половине живота. Функционально и анатомически она связана с двенадцатиперстной кишкой, печенью и желудком. Поджелудочная железа проецируется на переднюю брюшную стенку по горизонтальной линии, соединяющей концы VII-VIII ребер, или по горизонтальной линии, проходящей через середину расстояния между мечевидным отростком и пупком, что соответствует уровню тела I поясничного позвонка. Форма железы – вытянутая, дугообразно изогнутая, молотообразная и углообразная. Условно разделяется на три отдела:

головку;

тело;

хвост.

Выделяют также участок между головкой и телом – шейку железы. Головка поджелудочной железы – неправильный четырехугольник, занимает внутренний изгиб двенадцатиперстной кишки, и прочно фиксирована вместе с общим желчным и поджелудочными протоками к ее нисходящей части. В отдельных случаях головка имеет на нижнем своем крае вытянутую вниз и влево часть – крючковидный отросток. В поджелудочной железе различают переднюю и заднюю поверхности, а также верхний и нижний края. Тело поджелудочной железы – средняя, наибольшая часть органа. Тело имеет переднюю, заднюю и нижнюю поверхности. Правая часть передней поверхности несколько выступает вперед, образуя сальниковый бугор. На задней поверхности расположено продольное углубление для проходящей здесь селезеночной вены. Хвост поджелудочной железы разделяется на переднюю и заднюю поверхности, а также верхний и нижний края. Форма – конусовидная или грушевидная.

2. Протоки Выводная система поджелудочной железы включает мелкие дольковые протоки, впадающие в основной и добавочный протоки. Основной проток – слияние дольковых протоков, располагается на равном расстоянии от верхнего и нижнего краев. В области большого дуоденального сосочка он соединяется с общим желчным протоком или открывается самостоятельно. У места соединения проток имеет собственный гладкомышечный сфинктер, обеспечивающий регуляцию поступления в двенадцатиперстную кишку только поджелудочного сока или поджелудочного сока и желчи одновременно. Добавочный проток поджелудочной железы, располагается в верхнепередних отделах головки железы. Он соединяется с главным протоком в головке, чаще же впадает самостоятельно на малом дуоденальном сосочке двенадцатиперстной кишки. Головка железы смещается только вместе с прилежащей частью двенадцатиперстной кишки. Хвост железы более подвижен, и легко выделяется из клетчатки поджелудочно-селезеночной связки. Выделяют желудочно-поджелудочную, привратнико-поджелудочную и поджелудочно-селезеночную связки. Поджелудочно-селезеночная связка является продолжением диафрагмально-селезеночной связки и представляет собой складку брюшины, которая тянется от хвоста железы к воротам селезенки. Кровоснабжение головки поджелудочной железы осуществляется главным образом из передней и задней артериальных дуг, образованных двумя верхними и двумя нижними панкреатодуоденальными артериями. От каждой из названных дуг в паренхиму головки отходит от 3 до 7 артерий. Тело и хвост поджелудочной железы снабжаются кровью из гг. рапсгеаtici от селезеночной артерии. Oтток венозной крови происходит непосредственно в воротную вену. Нервные сплетения поджелудочной железы представляют собой мощную рефлексогенную зону, раздражение которой может вызвать шоковое состояние.

Источник

Поджелудочная железа – нежная по структуре железистое образование, расположенное позади желудка. Проекция ее хорошо показана на рис. 4. Она расположена выше пупка, что учитывается при пальпации. Хвостовая часть идет в левое подреберье к верхнему полюсу почки. Передняя поверхность железы покрыта нежным листком брюшины и образует заднюю стенку желудочно-сальниковой сумки. Задняя поверхность обращена в забрюшинное пространство к позвоночнику. Верхний и нижний края поджелудочной железы как бы заострены.

Рис. 4. Проекция поджелудочной железы на переднюю стенку живота

Следует выделять 4 части поджелудочной железы: головку, перешеек, тело и хвост (рис. 5). На задней поверхности головки у нижнего края отходит книзу влево и несколько кпереди крючковидный отросток (processus uncinotus s. pancreas Winslowi). В месте отхождения отростка с внутренней стороны образуется своеобразная вырезка. Через эту вырезку проходят особо важные крупные кровеносные сосуды. Кончик крючковидного отростка вплетается в соединительнотканные образования возле позвоночника.

Рис. 5. Части поджелудочной железы:

1 – головка; 2 – перешеек; 3 – тело; 4 – хвост; 5 – крючковидный отросток

Поджелудочная железа сзади располагается в жировой клетчатке, но тем не менее она не очень подвижна в тканях. Эта неподвижность прежде всего объясняется связочным аппаратом, отходящим от крючковидного отростка. Этот связочный аппарат, проходя через околопанкреатическую клетчатку, прикрепляется к фасциальным образованиям, окутывающим аорту и ее магистральные сосуды, двенадцатиперстную кишку, малый сальник и другие прилегающие органы, что и делает поджелудочную железу, в особенности ее головку и тело, неподвижными. В.И. Кочиашвили назвал эту связку собственной связкой крючковидного отростка (lig. processus uncinatiumproprium). В хирургии поджелудочной железы пересечение этой связки называют ключом операции при панкреатодуоденальной резекции.

Весь вырабатываемый наружный секрет выводится в просвет двенадцатиперстной кишки по основному протоку (ductus pancreaticus Wirsungi). В 1779 г. Santorini описал добавочный, довольно крупный проток поджелудочной железы (ductus pancreaticus accessorius). Интересным является то, что возможное образование в нем конкрементов не учитывается.

Расположение этих протоков представлено на рис. 6 и 7. Основной проток проходит ближе к задней поверхности поджелудочной железы. В очень редких случаях проток может проходить вне железы и имеет как бы собственную брыжейку (рис. 8).

Рис. 6. Схема расположения выводных главных протоков поджелудочной железы: 1 – просвет двенадцатиперстной кишки; 2 – главный вирсунтов проток; 3 – добавочный проток Санторини; 4 -мелкие протоки (междолевые), вливающиеся в главные протоки

Рис. 7. Расположение вирсунгова протока в ткани поджелудочной железы: а – типичное: 6 – атипичное с расположением протока по верхнему краю поджелудочной железы; в – атипичное с расположением протока по нижнему краю; 1 – головка поджелудочной железы; 2 – вирсунгов проток; 3 – перешеек; 4 – тело; 5 – хвост поджелудочной железы

Рис. 8. Расположение вирсунгова протока по отношению к телу поджелудочной железы:

а – в норме; б – по задней поверхности железы; в – позади железы и вне ее

Двенадцатиперстная кишка плотно фиксирована к головке поджелудочной железы, особенно в области большого и малого дуоденальных сосков. Нижняя горизонтальная часть двенадцатиперстной кишки имеет свой фасциальный футляр, расположена в рыхлой забрюшинной клетчатке между корнем брыжейки и задней брюшной стенкой (В.И. Онуприев, С.Э. Восконян, А.И. Артемьев, 2006). Рубцовые тяжи, которые соединяют эти образования, при выделении головки поджелудочной железы приходится пересекать. В области головки ветви передних и задних панкреатодуоденальных артерий (верхней и нижней) довольно выражены и близко отстоят друг от друга (рис. 9).

Рис. 9. Кровоснабжение головки поджелудочной железы (схема):

1 – двенадцатиперстная кишка; 2 – собственная артерия печени; 3 – гастродуоденальная артерия; 4 – верхняя панкреатодуоденальная артерия; 5 – передние ветви верхней панкреатодуоденальной артерии; 6 – головка поджелудочной железы; 7 – передние ветви нижней панкреатодуоденальной артерии; 8 – нижняя панкреатодуоденальная артерия; 9 – верхняя брыжеечная артерия; 10 – задние ветви нижней панкреатодуоденальной артерии; 11 – задние ветви верхней панкреатодуоденальной артерии; 12 – верхняя панкреатодуоденальная артерия; 13 – верхняя панкреатическая артерия; 14 – правая желудочно-сальниковая артерия

Кровоснабжение поджелудочной железы сложное и обильное. Оно осуществляется от двух артериальных систем: чревной артерии и верхней брыжеечной артерии. От чревной артерии отходят два ствола: общая печеночная артерия, которая переходит в собственную печеночную, и селезеночная. Общая схема кровоснабжения поджелудочной железы представлена на рис. 10, 11 и 12. Эти две системы хорошо анастомозируют между собой крупными ветвями артерий, проходящими как внутри железы, так и по ее поверхности. Лигирование этих артерий практически не приводит к нарушению кровоснабжения.

Рис. 10. Схема кровоснабжения поджелудочной железы:

1 – a. coelica; 2- a. lienalls; 3 – a. pancreatica dorsatis; 4 – a. pancreatica magna; 5 – а.а. pancreatica candalis; 6 – a. pancreatica inferior; 7 – a. mesenterica superior, 8 – a. pancreaticoduodenalis inferior; 9 – a. pancreaticoduodenalis superior; 10 – a. pancreatica superior; 11 – a. gastricoepiploica dextra; 12 – a. gastroduodenalis; 13 – a. hepatica propria; 14 – a. gastrica sin

Рис. 11. Варианты селезеночных артерий и вены по отношению к верхнему краю поджелудочной железы (вид спереди):

1 – артерии; 2 – вены; 3 – поджелудочная железа (тело, хвост)

Рис. 12. Артериальное кровоснабжение поджелудочной железы (общая схема):

1 – правый, левый и общий печеночные протоки; 2 – желчный пузырный проток; 3 – печеночная артерия; 4 – гастродуоденальная артерия; 5 – передняя панкреатодуоденальная артерия; 6 – верхние брыжеечные вена и артерия; 7 – селезеночная артерия; 8 – аорта; 9 – печень; 10 – селезенка

Однако четкое ориентирование в топографии кровоснабжения играет важное значение в хирургии поджелудочной железы. Повреждение даже одной из них приводит к трудно контролируемому кровотечению, особенно при выполнении панкреатодуоденальной резекции. Селезеночная и верхняя брыжеечная артерии в ангиографии рассматриваются как центральные в кровоснабжении железы.

Однако их лигирование не является однозначным по исходам. Селезеночную артерию можно лигировать даже у устья, и выраженного расстройства кровообращения ни в поджелудочной железе, ни в селезенке не наступает в связи с хорошим коллатеральным кровотоком. Этот прием часто используется для снижения портального давления с целью профилактики или лечения кровотечения из варикознорасширенных вен пищевода при портальной гипертензии. Положительный эффект отмечается в 30% случаев, но он временный.

Лигирование верхней брыжеечной артерии приводит к омертвлению тонкого кишечника из-за дефицита кровоснабжения. Эти особенности кровоснабжения всегда учитываются при лечении аневризм этих двух центральных артерий их эмболизацией. Проведение последней без учета этих особенностей может привести к катастрофе (см. ниже). Правильное толкование ангиограмм указанных артерий и их крупных ветвей обусловливает принцип хирургического лечения. Он обосновывает возможность применения методики эмболизации (селективная, суперселективная или супер-, суперселектиная) или невозможность ее выполнения.

Кроме указанного выше плотного фиксирования двенадцатиперстной кишки к головке, связка крючковидного отростка поджелудочной железы имеет менее выраженный связочный аппарат (рис. 13). Важная роль отводится гепатодуоденальной связке, в которой тесно примыкают друг к другу сосудистый комплекс и внепеченочные желчевыводящие протоки. Ориентировочное знание этих связок облегчает выполнение ряда хирургических вмешательств на желудке, селезенке и, конечно же, на поджелудочной железе.

Рис. 13. Связочный аппарат поджелудочной железы: 1 – желудок; 2 – желудочно-поджелудочная связка; 3 – поджелудочно-селезеночная связка; 4 – селезенка; 5 – брыжейка поджелудочно-ободочной связки; 6 – поперечно-ободочная кишка; 7 – собственная связка крючковидного отростка; 8 – интимное сращение головки поджелудочной железы с двенадцатиперстной кишкой; 9 – привратнико-поджелудочная связка; 10 – поджелудочная железа

Пересечение собственной связки крючковидного отростка после выделения его из проходящих рядом v. portae, верхней брыжеечной артерии недаром в хирургии называют самым сложным этапом операции на поджелудочной железе, тем более, что сосудистые элементы связки еще и проходят позади железы (рис. 14). Желудочно-поджелудочная связка начинается от кардиального отдела желудка и малой кривизны. Эта связка довольно мощная, содержит левую желудочную артерию и начальный отдел общей печеночной артерии. Несколько правее желудочно-поджелудочной связки расположен артериальный чревный ствол.

Рис. 14. Взаимоотношение общего желчного протока и сосудов позади поджелудочной железы: 1 – ворота селезенки; 2 – селезеночная артерия; 3 – селезеночная вена; 4 – двенадцатиперстная кишка; 5 – общий желчный проток; 6 – желчный пузырь; 7 – ампула желчного протока; 8 – вирсунгов проток; 9 – ткань поджелудочной железы; 10 – крючковидный отросток головки поджелудочной железы; 11 -портальная вена; 12 – верхнебрыжеечная артерия

Поджелудочно-селезеночная связка фиксирует хвост железы к селезенке. В этой связке проходит селезеночная артерия и вена. Расположение их бывает различным, хотя в основном они проходят по верхнему краю поджелудочной железы. Все артерии и вены хорошо анастомозируют между собой. Поджелудочная железа как бы находится в артериовенозной губке. Вот почему при незначительном повреждении поджелудочной железы (пункция, биопсия) практически всегда возникает кровотечение, которое трудно останавливается после прижатия тупфером, иногда приходится накладывать швы. Если это свойство хорошо выражено в нормальной железе, то при хроническом воспалении, когда прогрессирует цирроз железы, ее рассечение практически бескровно.

И.Н. Гришин, В.Н. Гриц, С.Н. Лагодич

Опубликовал Константин Моканов

Источник