Neo головки поджелудочной железы

- Определение патологии

- Типы опухолей

- Причины развития

- Основные проявления

- Методы диагностирования

- Тактика и стратегия лечения

- Современное лечение нейроэндокринных опухолей в Бельгии

- Возможные осложнения

- Критерии прогноза

- Меры профилактики

Что такое нейроэндокринная опухоль поджелудочной железы

Панкреатические нейроэндокринные новообразования (ПНЭН) представляют собой группу разных по происхождению, строению и клиническим проявлениям неоплазий (опухолей). В зависимости от того, могут ли эти опухоли секретировать гормоны и амины, вызывая карциноидный и другие клинические синдромы, их можно отнести к функциональным (Ф-НЭН) и нефункциональным (НФ-НЕН).

Нейроэндокринные новообразования поджелудочной железы — наиболее распространенные нейроэндокринные опухоли.

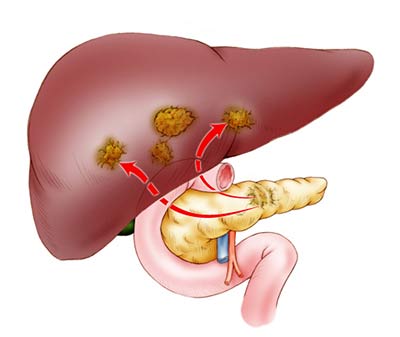

Большинство ПНЭН имеют низкую степень злокачественности, но обладают злокачественным потенциалом. Они растут медленно и остаются стабильными в течение многих лет, по крайней мере, когда они небольшого размера. Однако без лечения, большинство таких опухолей растет и в конечном итоге метастазирует в печень.

Новообразования поджелудочной железы в целом встречаются редко:<2% всех опухолей поджелудочной железы. Их диагностика и локализация часто требуют серьезных технологий, а их успешное лечение требует тщательного междисциплинарного подхода.

По этим причинам пациент с возможной или подтвержденной эндокринной опухолью поджелудочной железы лучше всего лечится в большом многопрофильном центре, где есть эндокринологи, гастроэнтерологи, хирурги поджелудочной железы и медицинские онкологи.

Классификация

Под термином нейроэндокринная опухоль поджелудочной железы обычно понимают инсулиному, гастриному или глюкагоному. Иногда к этой тройке добавляются более редкие VIPомы и соматостаниомы.

ПНЭН определяются как функциональные или нефункциональные в зависимости от того, вызывают ли они синдром гормональной гиперсекреции — избыточной продукции гормонов.

Из всех функциональных ПНЭН гастриномы и инсулиномы самые распространенные. Другие неоплазии обычно рассматриваются вместе как группа, называемая «редкими функциональными ПНЭН».

Несколько таких редких клинических синдромов были предложены в качестве возможных функциональных ПНЭН. К ним относятся следующие:

- кальцитонинома;

- паратиринома;

- опухоль, секретирующая гормон роста, секретирующая неоплазия (GRFoma);

- адренокортикотропин-гормон-секретирующая неоплазия (ACTHoma);

- нейротензинома.

По данным европейских и американских онкологов нефункциональные ПНЭН встречаются чаще, чем функциональные. Первые обычно диагностируются в четвертом или пятом десятилетиях жизни и часто уже метастазируют в печень на момент постановки диагноза.

Причины появления

10% функциональных НЭН становятся проявлением наследственных семейных эндокринных опухолей:

- синдром множественной эндокринной неоплазии 1 типа (MEN1);

- болезнь фон Гиппеля-Линдау (VHL);

- нейрофиброматоз типа 1 (NF-1);

- туберозный склероз (TSC).

Причина развития этих панкреатических нейроэндокринных новообразований — наследственное выключение в соответствующего гена-супрессора опухоли в ходе внутриутробного развития.

Хотя устаревший термин «опухоль островковых клеток» часто используется и сейчас для идентификации новообразований эндокринной поджелудочной железы — это неправильное название. Многие нейроэндокринные опухоли поджелудочной железы не развиваются непосредственно из островковых клеток.

Большинство таких новообразований возникают из стволовых клеток APUD. Это клетки-предшественники из которых впоследствии образуются все типы тканей поджелудочной железы. Они находятся в эпителии протоков этого органа.

Тот факт, что многие гастриномы и соматостатиномы находятся вблизи железистой ткани поджелудочной железы, но не внутри нее, подтверждает мнение о возможном внепанкреатическом развитии этих новообразований.

Симтомы болезни

Функциональные опухоли приводят к синдромам гормональной гиперсекреции.

Неоплазия | Симптом (ы) |

Инсулинома | Гипогликемия — снижение уровня глюкозы в крови. Потливость, слабость, тремор, чувство голода и т.д. |

Гастринома (ульцерогенная аденома поджелудочной железы) | Проявляется как затяжная язвенная болезнь желудка, плохо поддающаяся лечению — боли в животе, тошнота, рвота и т.д. |

VIPома | Неукротимый понос, снижение уровня калия в крови, снижение кислотности желудочного сока, обезвоживание, похудение. |

Глюкагонома | Непереносимость глюкозы, дерматит, стоматит, глоссит, тромбоз глубоких вен, депрессия, сердечная недостаточность. |

Соматостатинома | Симптомы сахарного диабета и желчнокаменной болезни, стеаторея, ахлоргидрия. |

Нефункциональные новообразования вызывают неспецифические симптомы, такие как неопределенная боль в животе, и обычно выявляются случайно.

Различия между функциональными и нефункциональными ПНЭН основано на клинических проявлениях, и нет абсолютной разницы в выражении гормонов между функциональными и нефункциональными ПНЭН.

Например, опухолевые клетки в небольшом ПНЭН могут экспрессировать глюкагон, что приводит к пограничному повышению уровней глюкагона. Клинически, однако, эта ПНЭН определяется как нефункциональная, потому что небольшого повышения глюкагона недостаточно, чтобы вызвать синдром глюкагономы.

Диагностика

Поскольку для распознавания синдрома гормональной гиперсекреции требуется значительный клинический опыт, а симптомы нефункциональных опухолей неспецифические, диагностика ПНЭН часто происходит довольно поздно.

Эндокринное тестирование, визуализация и гистологические данные необходимы для точной диагностики ПНЭН.

Полная диагностика должна установить природу ПНЭН, оценить степень опухоли, определить первичные и метастатические очаги и определить, функционирует ли опухоль. Если подозревается синдром гормональной гиперсекреции, проводится соответствующее биохимическое исследование для его определения, а затем уже визуализация, эндоскопия и биопсия.

Если опухоль в поджелудочной железе или печени случайно идентифицируются с помощью визуализации, они обычно подвергаются биопсии для подтверждения наличия ПНЭН. Биохимическое тестирование в идеале проводится, даже если синдром гормональной гиперсекреции не очевиден, поскольку он может быть на субклинической стадии, а гиперсекретированные гормоны могут использоваться в качестве маркеров опухоли во время последующих оценок.

Лечение

Лечение у пациентов с нейроэндокринными новообразованиями поджелудочной железы проводят индивидуально, чтобы сбалансировать эффекты гиперсекреции гормонов. Многие эндокринные опухолевые синдромы поджелудочной железы потенциально опасны для жизни. Поэтому, первоначальная медикаментозная терапия направлена на стабилизацию состояния пациента, чтобы обеспечить полную предоперационную оценку.

Все резектабельные функциональные или нефункциональные ПНЭН рекомендуется лечить хирургическим путем. Используются разные типы оперативного вмешательства:

- энуклеация опухоли (удаление видимой части новообразования с сохранением здоровой ткани органа);

- энуклеация в сочетании с резекцией ПЖ;

- дистальная резекция поджелудочной железы;

- панкреатодуоденэктомия (удаление ПЖ и части кишечника);

- и т.д.

Тип хирургического вмешательства определяется индивидуально, исходя из особенностей конкретного заболевания у конкретного пациента. В то же время нейроэндокринный рак поджелудочной железы требует обязательного иссечения лимфатических узлов.

Все резектабельные инсулиномы должны быть удалены хирургическим путем, несмотря на размер опухоли. 85–90% пациентов с этим типом ПНЭН могут быть вылечены полностью таким способом. Инсулиномы составляют примерно 35–40% функциональных ПНЭН. Из них злокачественные инсулиномы составляют только около 5–10% от общего количества.

Системная терапия необходима пациентам с остаточным заболеванием после операции и для лечения неоперабельных опухолей.

Против функциональных ПНЭН эффективны синтетические аналоги гормона соматостатина (гормон роста). Особенно хорошо выражено их действие при VIPомах и глюкагономах.

Нет четких доказательств того, что аналоги соматостатина лечат нефункциональные ПНЭН, но, скорее всего, они способны сдерживать рост опухоли.

В настоящее время доступны два аналога соматостатина, октреотид и ланреотид, и их формы пролонгированного действия, а новый аналог, пасиреотид, пока находится в фазе клинических испытаний с обнадеживающими предварительными результатами.

Прогрессивные методы лечения нейроэндокринных панкреатических неоплазий в Бельгии

В клиниках Бельгии используются при лечении ПНЭН современные методы малоинвазивной хирургии, лучевой терапии, биологической терапии и химиотерапии.

В числе микроинвазивных хирургических и радиологических методов:

- радиоактивные полимерные микросферы;

- химиоэмболизация;

- мягкая эмболизация;

- радиочастотная абляция (RFA);

- чрескожная алкогольная абляция;

- микроволновая абляция.

Системный интерферон-α2A применяется в клиниках Бельгии для лечения ПНЭН, которые нечувствительны к аналогам соматостатина.

Ингибитор mTOR эверолимус (RAD001) и ингибитор тирозинкиназы сунитиниб эффективно используются в бельгийских клиниках для замедления прогрессирования неоплазий.

Химиотерапия доступна для неоплазий среднего и высокого уровня злокачественности. Темозоломид и капецитабин — препараты выбора, которые могут применяться у пациентов с быстро прогрессирующими ПНЭН.

Успешно внедряется в практику и разработанный Бельгийскими учеными в сотрудничестве с коллегами из Нидерландов метод Радионуклидной терапии пептидными рецепторами (PRRT) Lutetium Lu 177-dota-tate. Он эффективен против хорошо дифференцированных ПНЭН. Но этот метод пока не получил широкого распространения, поэтому она лучше всего подходит для неоплазий с большим потенциалом злокачественности, которые устойчивы к другим системным методам лечения

Осложнения

У пациентов с эндокринными неоплазиями поджелудочной железы может наблюдаться заболеваемость, связанная с ростом опухоли.

- Пациенты с опухолями в головке поджелудочной железы иногда имеют закупорку желчных путей, закупорку поджелудочной железы или и то, и другое.

- Хроническая боль в животе может возникать из-за сжимающего воздействия большой внутрибрюшной опухоли или обструктивного панкреатита.

Заболеваемость, вызванная эффектами избыточной гормональной продукции функциональными новообразованиями поджелудочной железы, наступает раньше, чем опухолевые эффекты в ходе заболевания.

- При отсутствии лечения у пациентов с инсулиномой могут наблюдаться гипогликемические судороги и даже открытая кома.

- До разработки эффективных антисекреторных препаратов (например, Н2-блокаторов и ингибиторов протонной помпы) у пациентов с гастриномой часто было опасное для жизни желудочно-кишечное кровотечение при язвенной болезни.

- Пациенты с VIPомами рискуют быть обезвожены от диареи. У них также могут развиться фатальные сердечные аритмии могут ввиду связанной гипокалиемии.

- Заболеваемость, связанная с гормональными эффектами глюкагономы, может быть полиморфной. У пациентов может быть диабет, истощение, стоматит и другие признаки, сходные с тяжелым дефицитом питательных веществ.

Прогноз

Прогноз при большинстве типов ПНЭН — благоприятный. Но даже та нейроэндокринная опухоль поджелудочной железы, прогноз при которой считается хорошим, требует постоянного наблюдения. Поскольку усиление скорости роста может стать тревожным фактором, ухудшающим выживаемость.

Поскольку эти опухоли обычно растут медленно и имеют относительно низкий метастатический потенциал, а также потому, что не было определено каких-либо конкретных критериев для прогнозирования их поведения, различия между доброкачественными и злокачественными новообразованиями основано на наличии метастатического заболевания.

Пятилетняя выживаемость при ПНЭН без проведения лечения составляет:

- 80% для всех стадий;

- 90–100% для локализованной болезни;

- 40% для регионарной болезни;

- 29% для отдаленных метастазов.

Долгосрочная специфическая выживаемость (DSS) хирургически резецированных опухолей превышает 50% через 20 лет.

Поскольку даже метастатические эндокринные новообразования поджелудочной железы обычно растут медленно, прогноз у пациентов с этими опухолями является относительно хорошим по сравнению с таковым у пациентов с неэндокринным раком.

Более 90% пациентов с инсулиномами имеют доброкачественные новообразования без признаков метастазов, и до 97% этих пациентов полностью излечиваются хирургической резекцией.

Пациенты с гастриномами имеют худший прогноз. 60% этих опухолей злокачественные. Тем не менее, показатели выживаемости разительно отличаются между пациентами, у которых метастазирование гастриномы ограничено лимфатическими узлами, и пациентами с метастазами в печень, следующим образом:

- пациенты, у которых метастазирование гастриномы включает только лимфатические узлы, могут проживать 25 лет или дольше, и их продолжительность жизни неотличима от таковой у людей без гастриномы.

- пациенты с метастазами в печени имеют 5-летнюю выживаемость 20-30%, по сравнению с 90% у пациентов без метастазов в печени.

Приблизительно половина всех VIPом имеют метастазы на момент постановки диагноза или операции и примерно треть пациентов полностью излечивается хирургическим путем.

Большинство соматостатином (84%) уже метастазируют на момент презентации, но ряд пациентов выживают через 5 лет после комбинированной операции и химиотерапии.

Среди эндокринных неоплазий глюкагономы имеют тенденцию быть относительно большими (5-10 см) при постановке диагноза. Кроме того, до 80% таких неоплазий показывают инвазивный или метастатический рост. Синдром глюкагономы у большинства пациентов распознается относительно поздно, и хирургическое лечение возможно менее чем у 20% всех пациентов. В связи с этим такая нейроэндокринная опухоль поджелудочной имеет самый серьезный прогноз.

Профилактика

Специфических мер профилактики для нейроэндокринных неоплазий поджелудочной железы не существует.

Получите больше информации о перспективных технологиях лечениях нейроэндокринных неоплазий в Бельгии. Закажите обратный звонок или напишите нам через форму обратной связи.

Источник

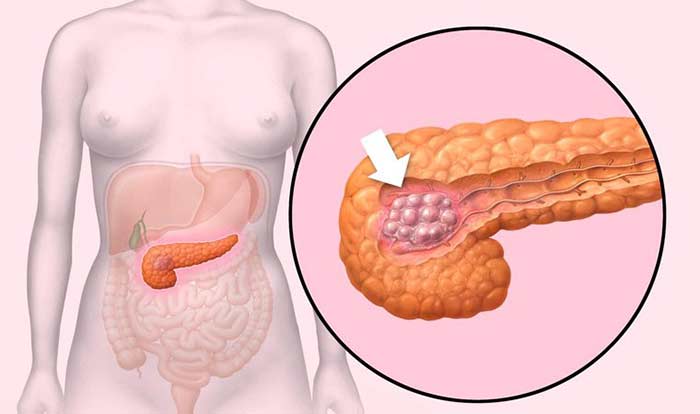

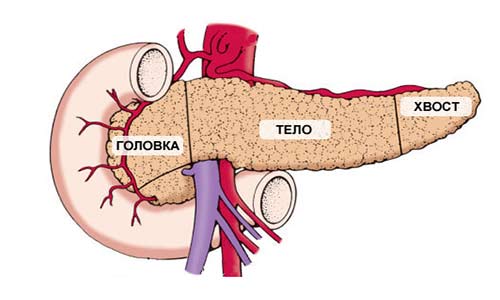

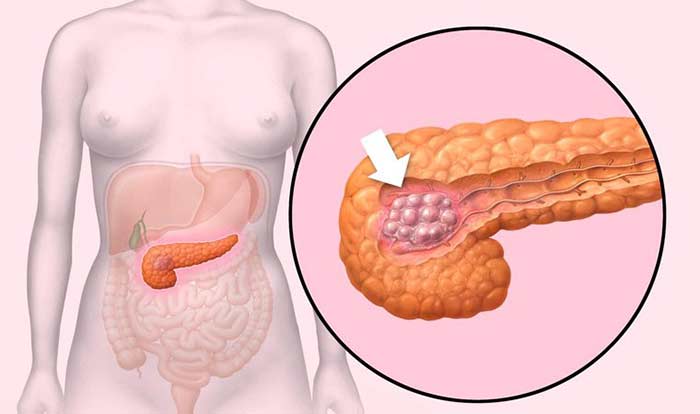

Поджелудочная железа имеет длину примерно 15 см и анатомически состоит из трех частей: головки, тела и хвоста. Головка находится в правой верхней части живота, на уровне первых двух поясничных позвонков. Ее охватывает двенадцатиперстная кишка.

Основная функция поджелудочной железы — выработка пищеварительных ферментов. Проток железы выходит из ее головки, затем соединяется с холедохом — главным желчным протоком — и вместе они впадают в двенадцатиперстную кишку.

Кроме того, в поджелудочной железе есть эндокринные клетки, которые вырабатывают гормоны. Самый известный из них — инсулин.

Какие виды рака могут возникать в головке поджелудочной железы?

В 60–70% случаев рак поджелудочной железы возникает в ее головке. Более 80% опухолей представляют собой аденокарциномы. Они развиваются из клеток, которые выстилают протоки железы.

Реже встречаются кистозные опухоли. В большинстве случаев кисты поджелудочной железы носят доброкачественный характер, но в некоторых случаях в них обнаруживаются раковые клетки. Установить точный диагноз помогает биопсия.

Если опухоль происходит из клеток, продуцирующих фермент, ее называют ацинарно-клеточным раком. Обычно он диагностируется в более молодом возрасте, медленно растет и имеет более благоприятный прогноз.

Редко встречаются опухоли из эндокринных клеток: инсулиномы, глюкагономы, гастриномы, соматостатиномы.

Стадии рака головки поджелудочной железы

На стадии I опухоль имеет размеры не более 4 см и находится в пределах органа, не распространяется в соседние структуры и лимфоузлы. Выделяют подстадии IA (опухоль менее 2 см) и IB (опухоль 2–4 см).

На стадии II опухоль более 4 см в диаметре (подстадия IIA), либо она имеет любой размер, но при этом распространяется в соседние органы (желчный проток, двенадцатиперстную кишку), лимфоузлы (подстадия IIB). При этом процесс не затрагивает крупные кровеносные сосуды.

Если опухоль поражает большее количество лимфатических узлов, прорастает в соседние органы и крупные кровеносные сосуды, но при этом отсутствуют отдаленные метастазы, диагностируют III стадию рака головки поджелудочной железы.

При IV стадии имеются отдаленные метастазы.

Факторы риска

Нормальная клетка становится раковой, когда в ней происходят определенные мутации. Зачастую невозможно точно сказать, что именно привело к изменениям в ДНК, таким образом, причины рака головки поджелудочной железы неизвестны. Ученые знают лишь о факторах риска — различных внешних воздействиях и состояниях организма, при которых повышается вероятность заболевания:

- Вредные привычки: курение (повышает риск примерно на 20%), алкоголь.

- Низкая физическая активность и избыточная масса тела.

- Рацион питания с преобладанием красного и обработанного мяса, с низким содержанием фруктов и овощей.

- Семейная история (близкие родственники, у которых был диагностирован рак головки поджелудочной железы), некоторые генетические дефекты и наследственные синдромы.

- Хронический панкреатит.

- Заболевания желудка: инфекция Helicobacter pylori, язвенная болезнь.

- Вирусный гепатит.

- Есть данные в пользу того, что риски повышают заболевания зубов и десен.

Симптомы рака головки поджелудочной железы

На ранних стадиях опухоль, как правило, не проявляет себя. Затем возникают некоторые симптомы, но они неспецифичны, чаще всего они указывают на какое-либо иное заболевание.

Наиболее характерным проявлением рака головки поджелудочной железы является желтуха. Именно она зачастую становится первым симптомом, с которым пациент обращается к врачу. Рядом с головкой железы находится желчный проток. По мере роста опухоль сдавливает его, нарушая отток желчи. В итоге токсичный продукт распада гемоглобина — билирубин — не выводится в кишечник, а поступает в кровь. Это приводит к тому, что кожа и белки глаз приобретают желтоватый цвет, беспокоит зуд.

Так как билирубин в составе желчи не выводится в кишечник, стул становится светлым. Моча, напротив, темнеет.

Другие возможные симптомы: боль в животе, тошнота и рвота, снижение веса, нарушение пищеварения, тромбоз глубоких вен ноги, повышение температуры тела. В редких случаях из-за опухоли разрушаются эндокринные клетки, которые производят инсулин. Повышается уровень сахара в крови, развивается сахарный диабет.

Методы диагностики. Скрининг

Обычно, если появились симптомы, это говорит о том, что опухоль уже проросла за пределы поджелудочной железы. Зачастую именно на этом этапе пациенту устанавливают диагноз. В настоящее время нет рекомендованных скрининговых исследований, которые помогали бы диагностировать заболевание на ранних бессимптомных стадиях.

Обычно в первую очередь врач назначает пациенту УЗИ органов брюшной полости, как самый быстрый, доступный, безопасный и неинвазивный метод диагностики. Более информативные исследования — КТ и МРТ, они помогают выявить опухоль поджелудочной железы, узнать, распространился ли рак в соседние органы и регионарные лимфоузлы.

Для оценки состояния желчных протоков применяют холангиопанкреатографию. Для этого в протоки вводят рентгеноконтрастное вещество эндоскопически, через двенадцатиперстную кишку, либо с помощью иглы через кожу, после чего выполняют рентгенограммы.

Обнаружить метастазы помогает ПЭТ-сканирование. Во время процедуры в организм вводят безопасное радиоактивное вещество, которое накапливается в раковых клетках и делает их видимыми на специальных снимках.

Наиболее точный метод диагностики рака головки поджелудочной железы — биопсия. Опухолевую ткань для цитологического и гистологического исследования можно получить разными способами:

- С помощью иглы через кожу, под контролем КТ или ультразвука.

- Во время лапароскопии.

- Во время эндоскопического УЗИ: исследования, при котором ультразвуковой датчик находится на конце эндоскопа, введенного в двенадцатиперстную кишку.

- Во время холангиопанкреатографии.

Лечение рака головки поджелудочной железы

Основной метод лечения рака головки поджелудочной железы — хирургический. В некоторых случаях хирург может удалить только головку поджелудочной железы вместе с частью тонкой кишки и/или желудка, желчным пузырем и общим желчным протоком. Затем тело и хвост железы подшивают к тонкой кишке, после чего они могут и дальше выполнять свои функции.

В некоторых случаях приходится удалять всю железу. После такой операции придется всю жизнь принимать ферменты и вводить инсулин.

Рак поджелудочной железы отвечает на химиотерапию и лучевую терапию. Их назначают в качестве адъювантного (для предотвращения рецидива после операции) или неоадъювантного (для сокращения размеров опухоли перед хирургическим вмешательством, перевода неоперабельного рака в операбельный) лечения. Если опухоль неоперабельна, лучевая терапия и химиотерапия становятся основными видами лечения.

У некоторых пациентов возможно применение таргетного препарата эрлотиниба (Тарцева). Он блокирует EGFR — белок-рецептор, который заставляет раковые клетки размножаться.

При неоперабельном раке головки поджелудочной железы облегчить симптомы и улучшить состояние пациента помогает паллиативная хирургия:

- При нарушении оттока желчи проводят стентирование желчного протока или отсекают его выше места блока и соединяют с двенадцатиперстной кишкой (такая операция называется холедохоеюностомией).

- При нарушении проходимости двенадцатиперстной кишки также можно установить стент. Если это невозможно, выполняют еюностомию — тощую кишку подшивают к коже и выводят наружу отверстие (еюностому). Через него пациент получает питание с помощью катетера.

Прогноз и выживаемость

Если рассматривать все стадии рака поджелудочной железы, то показатели выживаемости, согласно европейской статистике, будут выглядеть следующим образом:

- В течение года после того, как был установлен диагноз, в живых остаются 20% пациентов.

- В течение пяти лет — 5%.

- В течение десяти лет — 1%.

Прогноз наиболее благоприятен, если рак не успел распространиться за пределы органа. В таких случаях пятилетняя выживаемость составляет 7–25%.

Основная причина низкой выживаемости — поздняя диагностика опухолей поджелудочной железы.

Источник