Нарушение функций поджелудочной железы патофизиология

Следующей причиной расстройства полостного пищеварения являются нарушения отделения сока поджелудочной железой. Ферменты поджелудочной железы играют ключевую роль в переваривании белков, жиров и углеводов, особенно жиров, так как липаза с колипазой (кофактором липазы, который максимально приближает активный центр липазы к молекулам жира, в результате чего скорость реакции гидролиза жира резко возрастает) в основном синтезируются только этой железой. Не все ферменты поджелудочной железы выделяются в активной форме. Протеолитические ферменты (трипсиноген, химотрипсиноген, прокарб-оксипептидаза А и В, про- эластаза) секретируются в виде предшественников, проэнзимов, и их переход в активную форму происходит только в просвете 12-перс- тной кишки. В этом заключается механизм защиты железы от само- переваривания. Активация протеаз осуществляется энтерокиназой (энзимом клеток бруннеровских желёз), а затем протекает аутокаталитически. Активированный трипсин способен катализировать другие протеазы, секретируемые железой.

Липолитические ферменты (липаза, фосфолипаза А2, карбокси- лэстераза) и амилаза секретируются поджелудочной железой в активном состоянии. Однако основное свое действие липолитические ферменты, и в частности липаза, осуществляют вместе с желчными кислотами.

Воспалительные поражения панкреатической железы. Этиология, патогенез

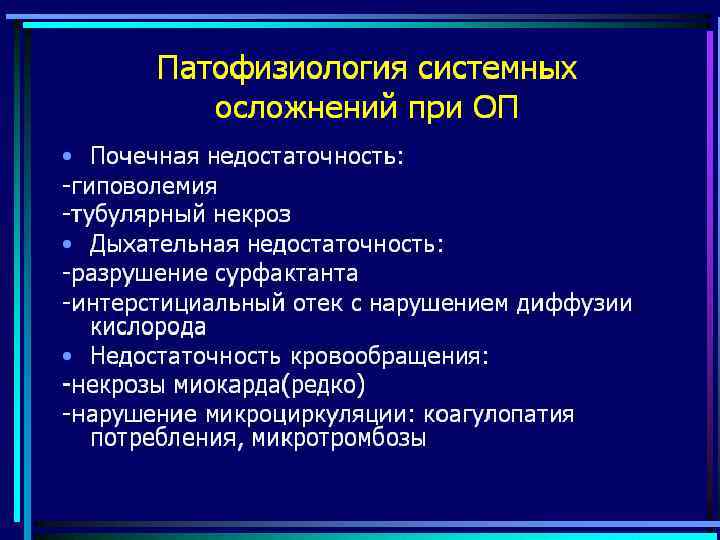

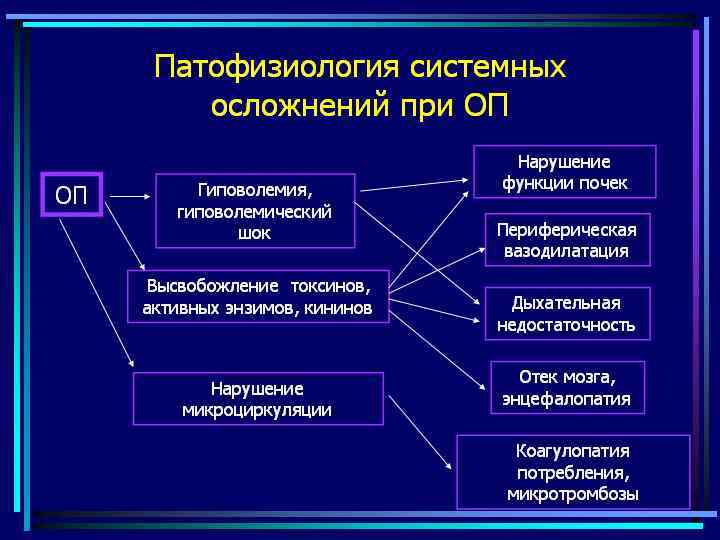

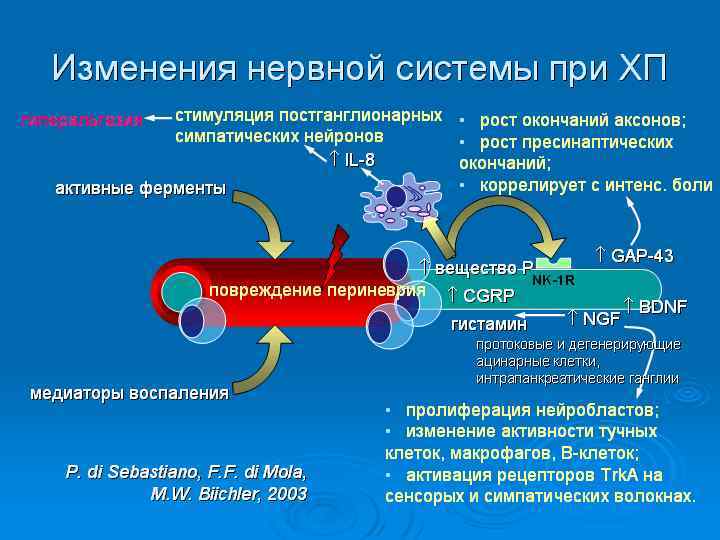

В условиях патологии может происходить преждевременная активация протеолитических ферментов непосредственно в протоках или клетках железы, в результате чего возникает самопереваривание поджелудочной железы, появляются очаги некроза. Следствием этого являются развитие острого воспаления поджелудочной железы, образование и освобождение БАВ, устремляющихся в кровоток. Поджелудочная железа при остром панкреатите превращается в мощный источник БАВ с вазодилататорными свойствами, в своеобразный «ферментный реактор». В результате поступления активированных панкреатических ферментов в кровь, и прежде всего трипсина, нарушается равновесие между протеолитическими ферментами плазмы крови и их ингибиторами (а2-макроглобулином, а 1-антитрипсином и др.). Происходит активация кининообразова- ния, систем гемокоагуляции и фибринолиза. Все это приводит к резкому расстройству гемодинамики, выраженному падению артериального давления и снижению перфузии тканей кровью. Возникают тяжелые нарушения функций многих органов и систем. Острый панкреатит характеризуется широким спектром патологических изменений и клинических проявлений: от болевых ощущений в абдоминальной области до панкреатического асцита, желтухи, почечной, дыхательной недостаточности, распространенного некроза жировой ткани и даже сепсиса. При крайней выраженности этого процесса (например, при остром панкреатите с панкреонекрозом) дело может доходить до панкреатического шока.

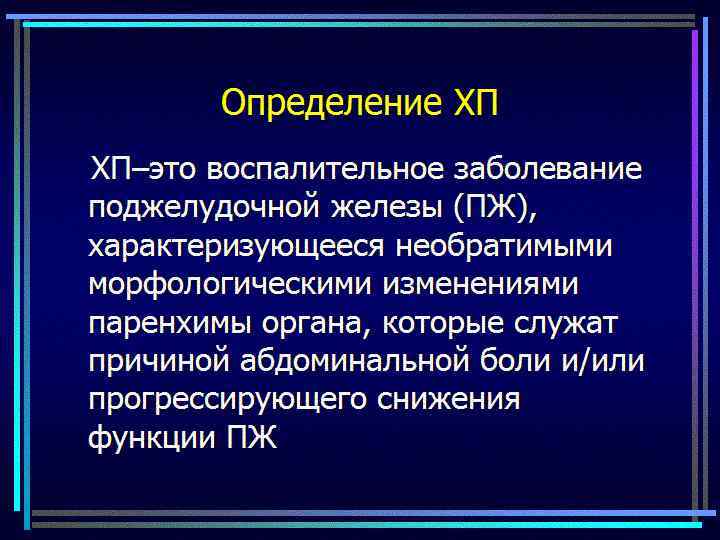

Поражение поджелудочной железы не всегда носит острый характер и не всегда сопровождается активацией протеолитических ферментов в самой ткани железы. Чаще всего в основе нарушения экзокринной функции поджелудочной железы лежит хронический воспалительный процесс, приводящий к фиброзу паренхимы и снижению выработки панкреатического сока.

Среди причин, приводящих к развитию хронического воспалительного процесса в поджелудочной железе, существенное значение придается злоупотреблению алкоголем, постоянному перееданию, нарушению оттока панкреатического сока, трофическим и сосудистым расстройствам в паренхиме железы.

Примерно 90% больных хроническим панкреатитом — это лица, страдающие хроническим алкоголизмом. Согласно одной из распространенных гипотез, большие дозы алкоголя способствуют преципитации белков и липидов панкреатического секрета, что ведет к закупорке мелких выводных протоков. В зависимости от интенсивности этого процесса могут происходить проникновение секрета в интерстиций железы, преждевременная активация панкреатических ферментов и развитие острого панкреатита. Если процесс протекает медленно, то застой секрета приводит к расширению протоков, формированию псевдокист, атрофии ацинусов и склерозу паренхимы поджелудочной железы. Все это протекает на фоне хронического воспалительного процесса в железе.

Причиной поражения поджелудочной железы может быть нарушение проходимости главного панкреатического протока (вследствие желчнокаменной болезни, опухолевого процесса), сопровождающееся разрывом мелких панкреатических протоков и попаданием секрета в паренхиму поджелудочной железы.

Обильная пища, содержащая жиры, углеводы, белки, в максимальной степени стимулирует секрецию панкреатического сока. При гиперсекреции давление в протоках увеличивается и при этом возможно нарушение целостности мелких панкреатических протоков и поступление сока в ткани железы с последующей активацией протеолитических ферментов.

Важную роль в возникновении панкреатитов играют сосудистые расстройства в поджелудочной железе (венозный застой, спазм, ишемия, тромбоз). Выраженные нарушения кровообращения в поджелудочной железе нередко возникают при атеросклерозе, гипертонической болезни, инфаркте миокарда, шоке, гиперкатехоламинемии.

Определенное значение в повреждении поджелудочной железы имеет инфекционный фактор — проникновение инфекции в железу из соседних органов при их патологии или при общей инфекции организма (сепсисе, скарлатине и особенно при паротите).

Но не всегда внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы связана с ее непосредственным повреждением. В ряде случаев возможной причиной диспанкреатизма является нарушение механизмов регуляции панкреатической секреции (недостаточное образование секретина, холецистокинина-панкреозимина при воспалительных или атрофических изменениях слизистой 12-перстной кишки) или возникновение в результате гастродуоденальной патологии в просвете верхнего отдела кишки таких условий, при которых панкреатические ферменты инактивируются (недостаточная продукция энтерокиназы, повышенная кислотообразующая функция желудка).

Источник

Патофизиология пищеварения

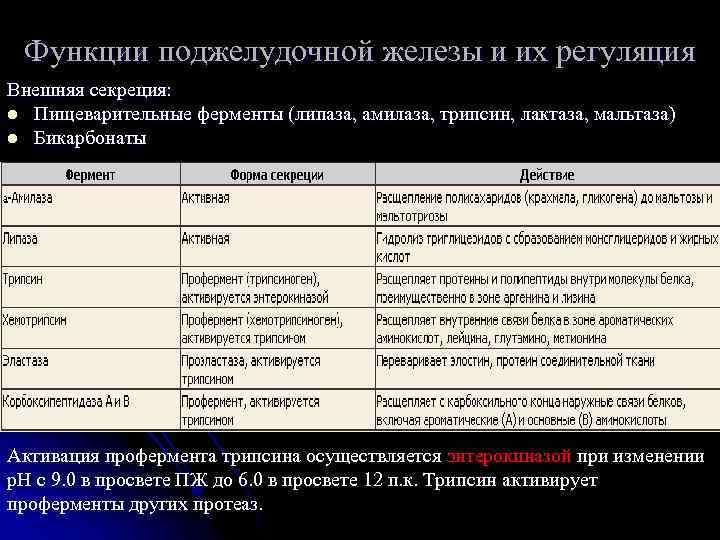

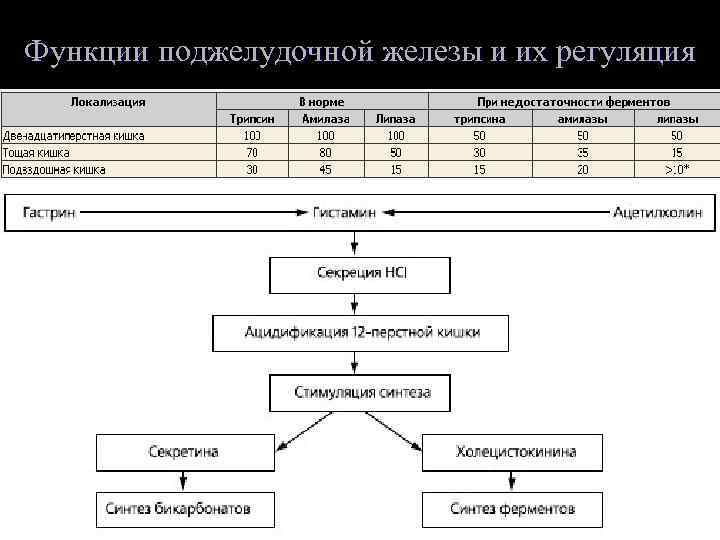

Функции поджелудочной железы и их регуляция Внешняя секреция: l Пищеварительные ферменты (липаза, амилаза, трипсин, лактаза, мальтаза) l Бикарбонаты Активация профермента трипсина осуществляется энтерокиназой при изменении р. Н с 9. 0 в просвете ПЖ до 6. 0 в просвете 12 п. к. Трипсин активирует проферменты других протеаз.

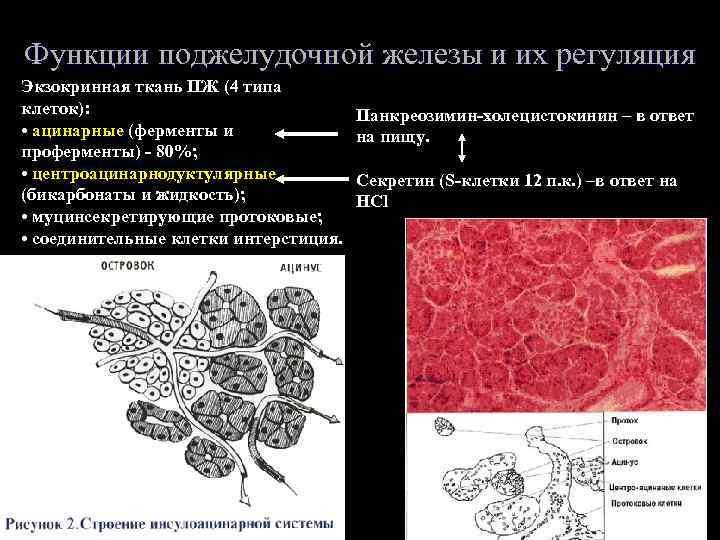

Функции поджелудочной железы и их регуляция Экзокринная ткань ПЖ (4 типа клеток): • ацинарные (ферменты и проферменты) – 80%; • центроацинарнодуктулярные (бикарбонаты и жидкость); • муцинсекретирующие протоковые; • соединительные клетки интерстиция. Панкреозимин-холецистокинин – в ответ на пищу. Секретин (S-клетки 12 п. к. ) –в ответ на HCl

Функции поджелудочной железы и их регуляция Липаза инактивируется химотрипсином→ее активность уменьшается быстрее.

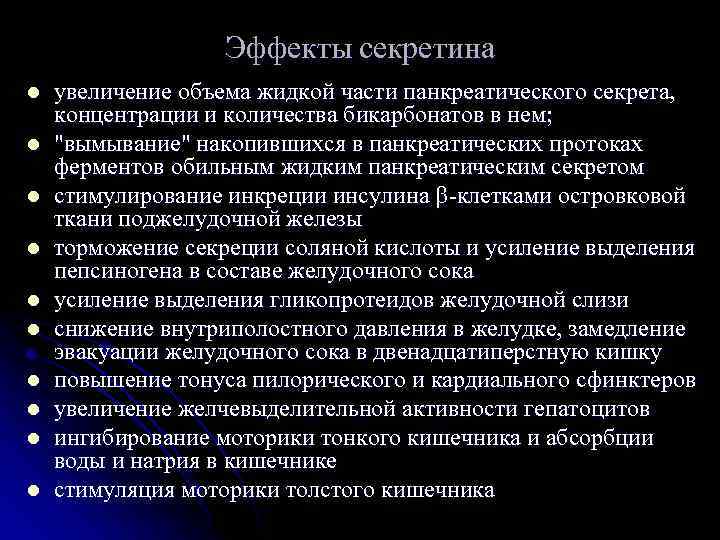

Эффекты секретина l l l l l увеличение объема жидкой части панкреатического секрета, концентрации и количества бикарбонатов в нем; “вымывание” накопившихся в панкреатических протоках ферментов обильным жидким панкреатическим секретом стимулирование инкреции инсулина -клетками островковой ткани поджелудочной железы торможение секреции соляной кислоты и усиление выделения пепсиногена в составе желудочного сока усиление выделения гликопротеидов желудочной слизи снижение внутриполостного давления в желудке, замедление эвакуации желудочного сока в двенадцатиперстную кишку повышение тонуса пилорического и кардиального сфинктеров увеличение желчевыделительной активности гепатоцитов ингибирование моторики тонкого кишечника и абсорбции воды и натрия в кишечнике стимуляция моторики толстого кишечника

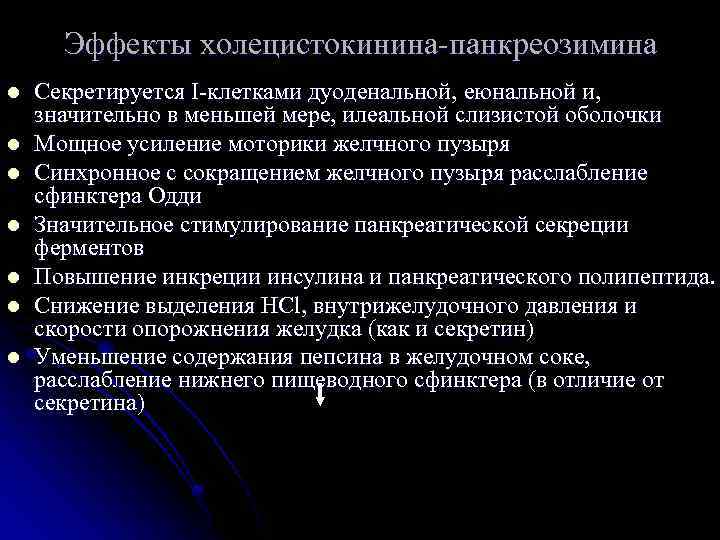

Эффекты холецистокинина-панкреозимина l l l l Секретируется I-клетками дуоденальной, еюнальной и, значительно в меньшей мере, илеальной слизистой оболочки Мощное усиление моторики желчного пузыря Синхронное с сокращением желчного пузыря расслабление сфинктера Одди Значительное стимулирование панкреатической секреции ферментов Повышение инкреции инсулина и панкреатического полипептида. Снижение выделения HCl, внутрижелудочного давления и скорости опорожнения желудка (как и секретин) Уменьшение содержания пепсина в желудочном соке, расслабление нижнего пищеводного сфинктера (в отличие от секретина)

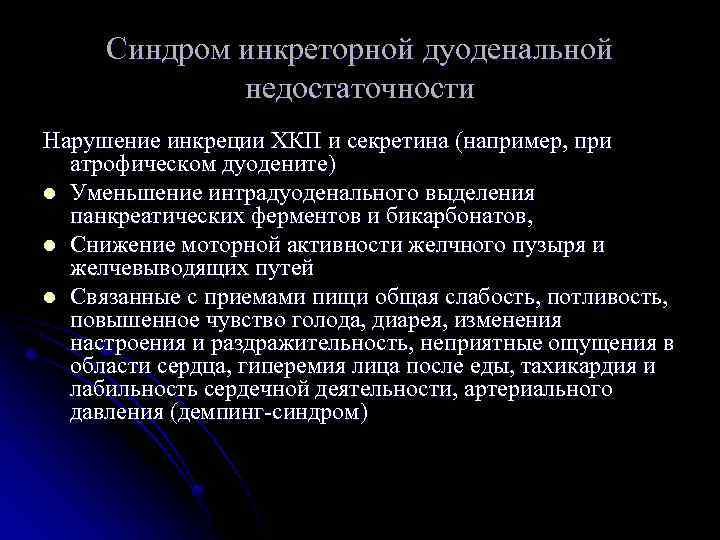

Синдром инкреторной дуоденальной недостаточности Нарушение инкреции ХКП и секретина (например, при атрофическом дуодените) l Уменьшение интрадуоденального выделения панкреатических ферментов и бикарбонатов, l Снижение моторной активности желчного пузыря и желчевыводящих путей l Связанные с приемами пищи общая слабость, потливость, повышенное чувство голода, диарея, изменения настроения и раздражительность, неприятные ощущения в области сердца, гиперемия лица после еды, тахикардия и лабильность сердечной деятельности, артериального давления (демпинг-синдром)

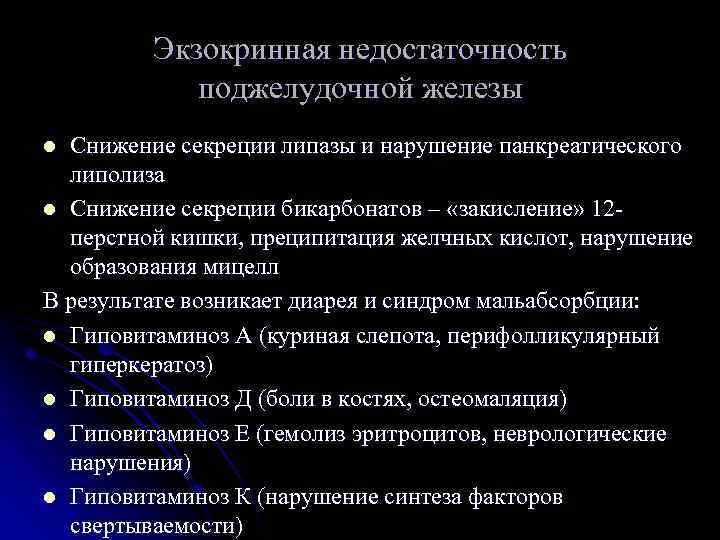

Экзокринная недостаточность поджелудочной железы Снижение секреции липазы и нарушение панкреатического липолиза l Снижение секреции бикарбонатов – «закисление» 12 перстной кишки, преципитация желчных кислот, нарушение образования мицелл В результате возникает диарея и синдром мальабсорбции: l Гиповитаминоз А (куриная слепота, перифолликулярный гиперкератоз) l Гиповитаминоз Д (боли в костях, остеомаляция) l Гиповитаминоз Е (гемолиз эритроцитов, неврологические нарушения) l Гиповитаминоз К (нарушение синтеза факторов свертываемости) l

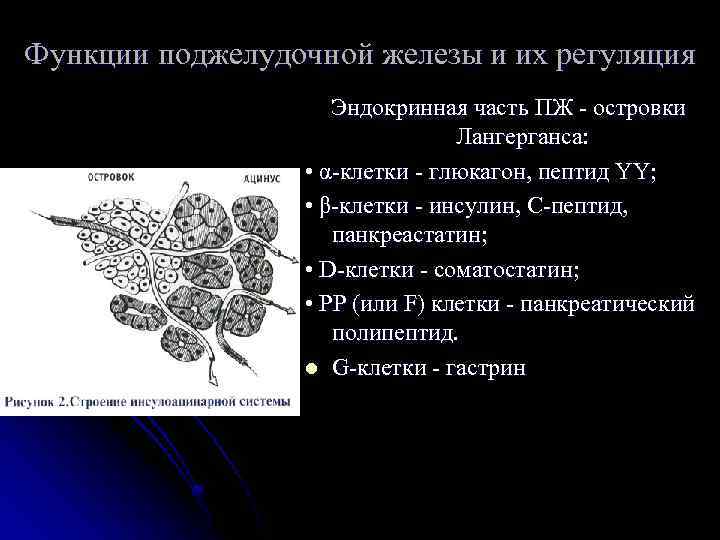

Функции поджелудочной железы и их регуляция Эндокринная часть ПЖ – островки Лангерганса: • α-клетки – глюкагон, пептид YY; • β-клетки – инсулин, С-пептид, панкреастатин; • D-клетки – соматостатин; • РР (или F) клетки – панкреатический полипептид. l G-клетки – гастрин

Функции поджелудочной железы и их регуляция Внутренняя секреция – гормоны -клетки – инсулин – синтез гликогена в печени и мышцах, гликолиз, анаболическое действие, стимуляция секреции HCl; панкреастатин; Инкреция инсулина стимулируется глюкозой и другими моносахарами, аминокислотами и ГИП – гастроингибиторным пептидом (перорально введенная глюкоза оказывает> выраженный эффект, чем в/в) l -клетки – липокоин – усиливает процесс образования в печени фосфолипидов и этим способствует лучшему окислению жирных кислот, пептид YY; глюкагон – увеличивает гликогенолиз в печени, снижает утилизацию глюкозы и синтез гликогена, повышает глюконеогенез и образование кетоновых тел, в периферических тканях повышает липолиз, снижает липогенез и белковый синтез (катаболическое действие). Инкрецию стимулирует глюкоза G-клетки – гастрин (также в антральном отделе желудка и тонкой кишке) l D-клетки – соматостатин; l РР (или F) клетки – панкреатический полипептид – тормозит внешнюю секрецию поджелудочной железы и желчевыделение. l

Эндокринная недостаточность ПЖ l Сахарный диабет Полиурия, полидипсия, полифагия, снижение веса. l Первичный (СД 1 типа, инсулинозависимый) l Вторичнай (панкреатогенный, СД 3 типа) Возникает при длительности хронического панкреатита 810 лет. Патогенез – фиброз поджелудочной железы, разрушающий -клетки, нарушение уиркуляции в островках. Отличие от СД 1 типа – шире флуктуации глюкозы в плазме, чаще, тяжелее и хуже предсказываемые эпизоды гипогликемии l Нарушение толератности к углеводам

Нарушение эндокринной функции поджелудочной железы. Инсулинома. Наиболее часто встречающаяся опухоль эндокринной ткани ПЖ. Клиническая картина связана с гиперинсулинемией и, соответственно, гипогликемией. Нейропсихические с-мы: ажитация, амнезия, дизартрия, мнестические нарушения, парезы, параличи, эпилепсия, кома Сердечно-сосудистые: тахикардия, экстрасистолия, фибрилляция предсердий, чувство страха, бледность, потливость; Гастроинтестинальные: боль в эпигастрии, чувство голода вплоть до булимии, ожирение.

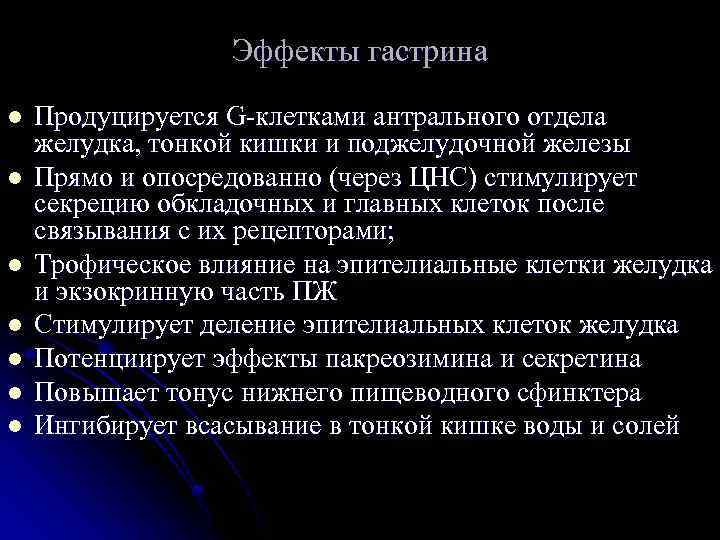

Эффекты гастрина l l l l Продуцируется G-клетками антрального отдела желудка, тонкой кишки и поджелудочной железы Прямо и опосредованно (через ЦНС) стимулирует секрецию обкладочных и главных клеток после связывания с их рецепторами; Трофическое влияние на эпителиальные клетки желудка и экзокринную часть ПЖ Стимулирует деление эпителиальных клеток желудка Потенциирует эффекты пакреозимина и секретина Повышает тонус нижнего пищеводного сфинктера Ингибирует всасывание в тонкой кишке воды и солей

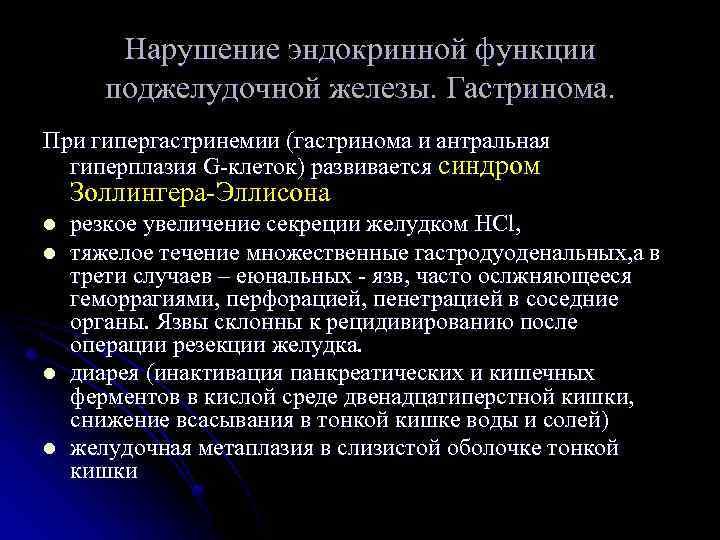

Нарушение эндокринной функции поджелудочной железы. Гастринома. При гипергастринемии (гастринома и антральная гиперплазия G-клеток) развивается синдром Золлингера-Эллисона l l резкое увеличение секреции желудком HCl, тяжелое течение множественные гастродуоденальных, а в трети случаев – еюнальных – язв, часто ослжняющееся геморрагиями, перфорацией, пенетрацией в соседние органы. Язвы склонны к рецидивированию после операции резекции желудка. диарея (инактивация панкреатических и кишечных ферментов в кислой среде двенадцатиперстной кишки, снижение всасывания в тонкой кишке воды и солей) желудочная метаплазия в слизистой оболочке тонкой кишки

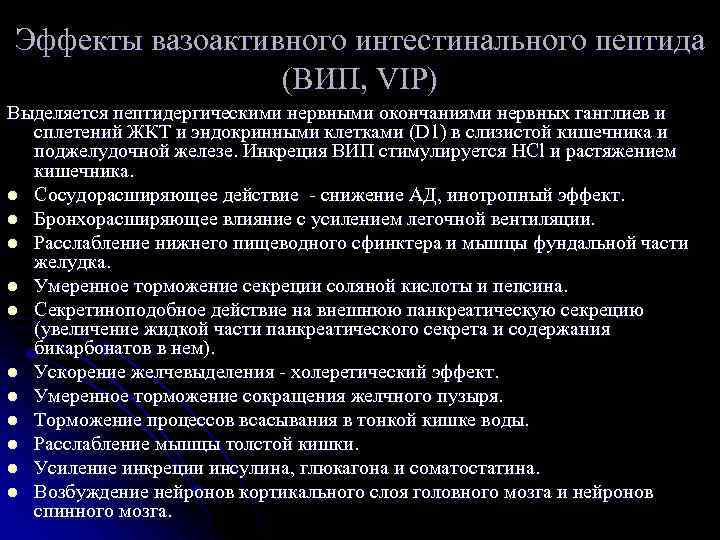

Эффекты вазоактивного интестинального пептида (ВИП, VIP) Выделяется пептидергическими нервными окончаниями нервных ганглиев и сплетений ЖКТ и эндокринными клетками (D 1) в слизистой кишечника и поджелудочной железе. Инкреция ВИП стимулируется HCl и растяжением кишечника. l Сосудорасширяющее действие – снижение АД, инотропный эффект. l Бронхорасширяющее влияние с усилением легочной вентиляции. l Расслабление нижнего пищеводного сфинктера и мышцы фундальной части желудка. l Умеренное торможение секреции соляной кислоты и пепсина. l Секретиноподобное действие на внешнюю панкреатическую секрецию (увеличение жидкой части панкреатического секрета и содержания бикарбонатов в нем). l Ускорение желчевыделения – холеретический эффект. l Умеренное торможение сокращения желчного пузыря. l Торможение процессов всасывания в тонкой кишке воды. l Расслабление мышцы толстой кишки. l Усиление инкреции инсулина, глюкагона и соматостатина. l Возбуждение нейронов кортикального слоя головного мозга и нейронов спинного мозга.

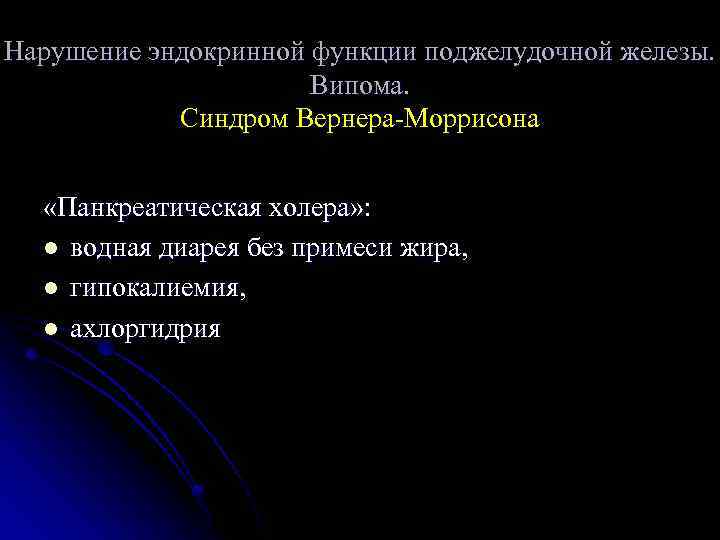

Нарушение эндокринной функции поджелудочной железы. Випома. Синдром Вернера-Моррисона «Панкреатическая холера» : l водная диарея без примеси жира, l гипокалиемия, l ахлоргидрия

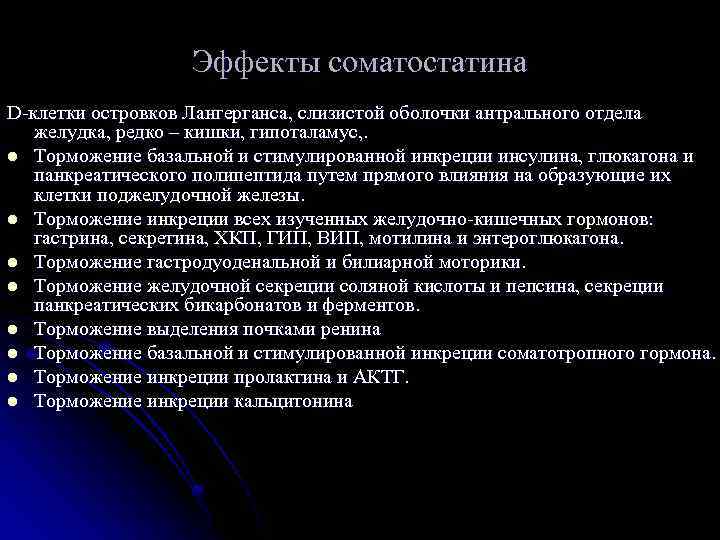

Эффекты соматостатина D-клетки островков Лангерганса, слизистой оболочки антрального отдела желудка, редко – кишки, гипоталамус, . l Торможение базальной и стимулированной инкреции инсулина, глюкагона и панкреатического полипептида путем прямого влияния на образующие их клетки поджелудочной железы. l Торможение инкреции всех изученных желудочно-кишечных гормонов: гастрина, секретина, ХКП, ГИП, ВИП, мотилина и энтероглюкагона. l Торможение гастродуоденальной и билиарной моторики. l Торможение желудочной секреции соляной кислоты и пепсина, секреции панкреатических бикарбонатов и ферментов. l Торможение выделения почками ренина l Торможение базальной и стимулированной инкреции соматотропного гормона. l Торможение инкреции пролактина и АКТГ. l Торможение инкреции кальцитонина

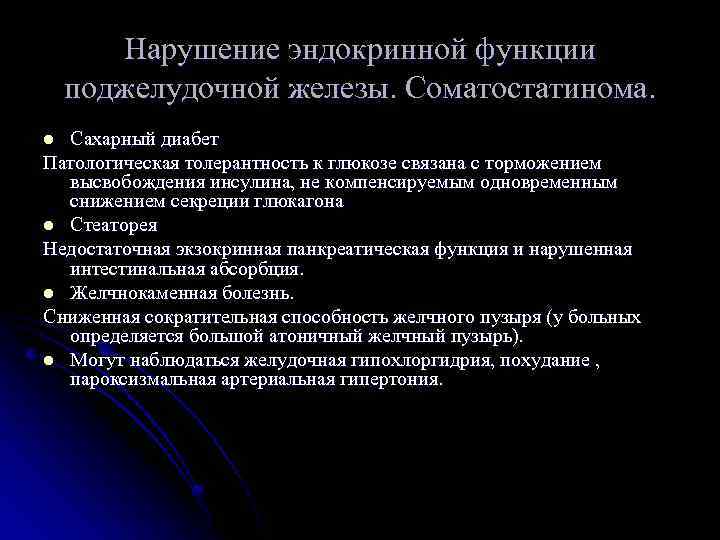

Нарушение эндокринной функции поджелудочной железы. Соматостатинома. Сахарный диабет Патологическая толерантность к глюкозе связана с торможением высвобождения инсулина, не компенсируемым одновременным снижением секреции глюкагона l Стеаторея Недостаточная экзокринная панкреатическая функция и нарушенная интестинальная абсорбция. l Желчнокаменная болезнь. Сниженная сократительная способность желчного пузыря (у больных определяется большой атоничный желчный пузырь). l Могут наблюдаться желудочная гипохлоргидрия, похудание , пароксизмальная артериальная гипертония. l

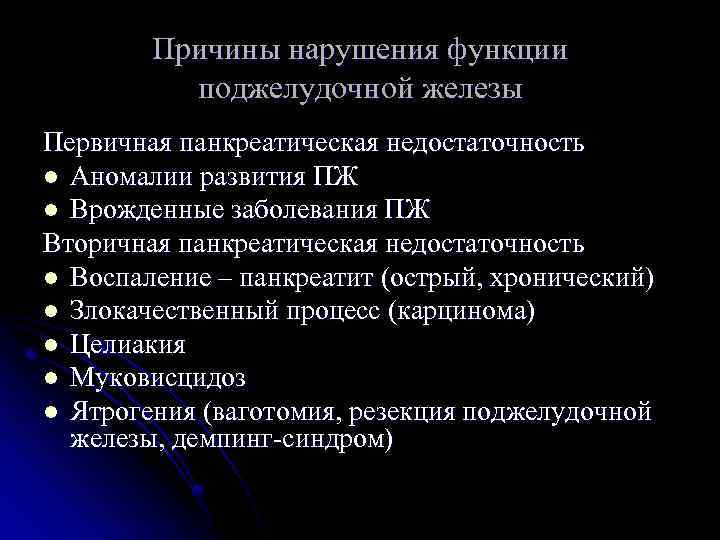

Причины нарушения функции поджелудочной железы Первичная панкреатическая недостаточность l Аномалии развития ПЖ l Врожденные заболевания ПЖ Вторичная панкреатическая недостаточность l Воспаление – панкреатит (острый, хронический) l Злокачественный процесс (карцинома) l Целиакия l Муковисцидоз l Ятрогения (ваготомия, резекция поджелудочной железы, демпинг-синдром)

Первичная панкреатическая недостаточность

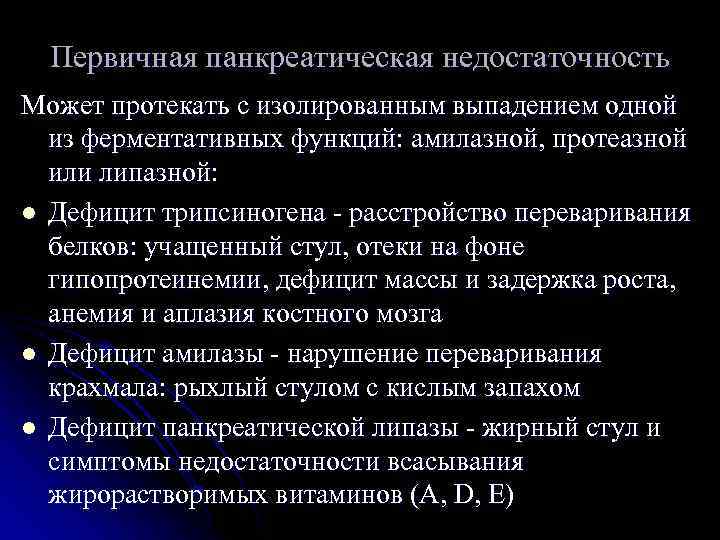

Первичная панкреатическая недостаточность Может протекать с изолированным выпадением одной из ферментативных функций: амилазной, протеазной или липазной: l Дефицит трипсиногена – расстройство переваривания белков: учащенный стул, отеки на фоне гипопротеинемии, дефицит массы и задержка роста, анемия и аплазия костного мозга l Дефицит амилазы – нарушение переваривания крахмала: рыхлый стулом с кислым запахом l Дефицит панкреатической липазы – жирный стул и симптомы недостаточности всасывания жирорастворимых витаминов (А, D, E)

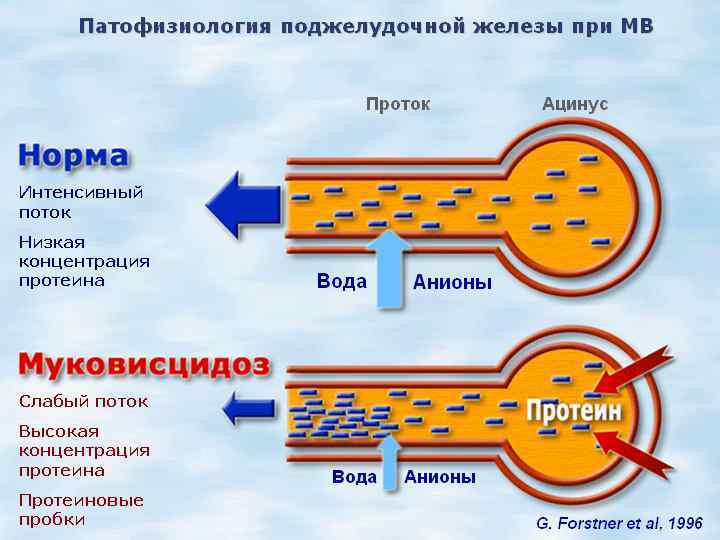

Первичная панкреатическая недостаточность Чаще встречаются врожденные заболевания ПЖ, сопровождающиеся смешанной панкреатической недостаточностью, протекающей, как правило, с преобладанием липазной дисфункции: l Синдром Швахмана-Даймонда (экзокринная гипоплазия ПЖ+дисфункция костного мозга и нарушения развития скелета). Секреция жидкости и бикарбонатов при этом синдроме не изменена, проявляется при введении прикорма или прекращении грудного вскармливания. l Муковисцидоз (закупорка протоков секретом повышенной вязкости) l Наследственный панкреатит (сочетание сахарного диабета и стеатореи)

Вторичная панкреатическая недостаточность l l l l l Панкреатит (острый, хронический) Карцинома ПЖ Целиакия Травма ПЖ Ваготомия Резекция поджелудочной железы Резекция 12 -перстной кишки (демпингсиндром) Постхолецистэктомический синдром Цирроз печени

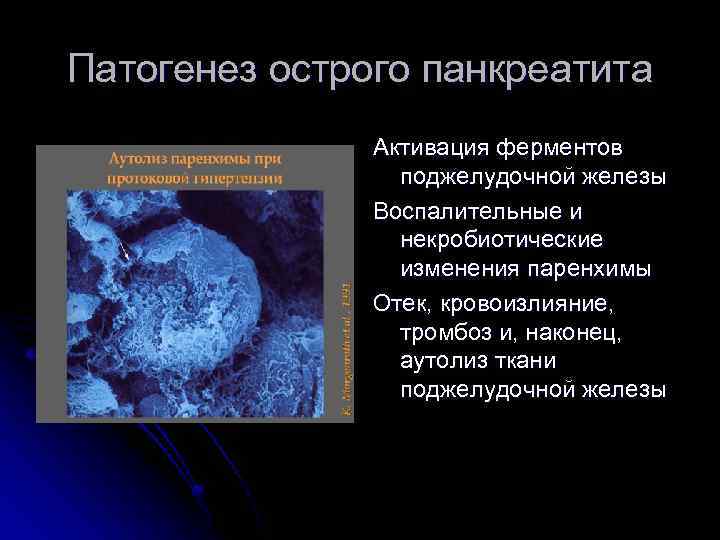

Патогенез острого панкреатита Активация ферментов поджелудочной железы Воспалительные и некробиотические изменения паренхимы Отек, кровоизлияние, тромбоз и, наконец, аутолиз ткани поджелудочной железы

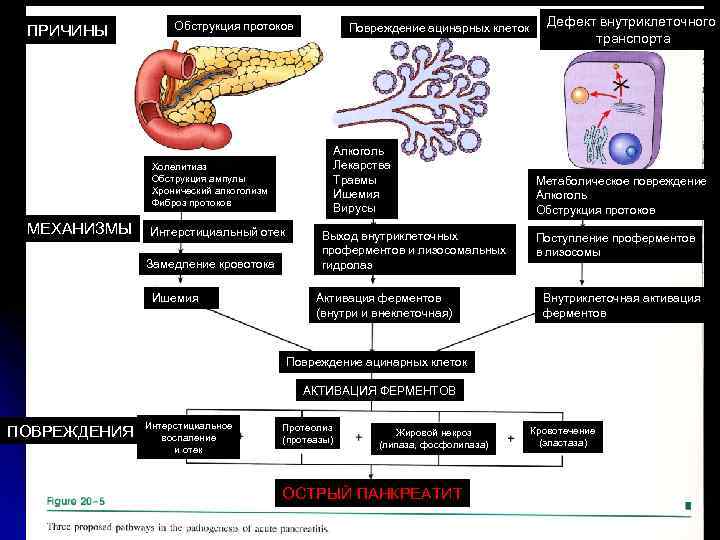

ПРИЧИНЫ Обструкция протоков Повреждение ацинарных клеток Алкоголь Лекарства Травмы Ишемия Вирусы Холелитиаз Обструкция ампулы Хронический алкоголизм Фиброз протоков МЕХАНИЗМЫ Интерстициальный отек Замедление кровотока Ишемия Выход внутриклеточных проферментов и лизосомальных гидролаз Активация ферментов (внутри и внеклеточная) Дефект внутриклеточного транспорта Метаболическое повреждение Алкоголь Обструкция протоков Поступление проферментов в лизосомы Внутриклеточная активация ферментов Повреждение ацинарных клеток АКТИВАЦИЯ ФЕРМЕНТОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ Интерстициальное воспаление и отек Протеолиз (протеазы) Жировой некроз (липаза, фосфолипаза) ОСТРЫЙ ПАНКРЕАТИТ Кровотечение (эластаза)

Обструктивный панкреатит

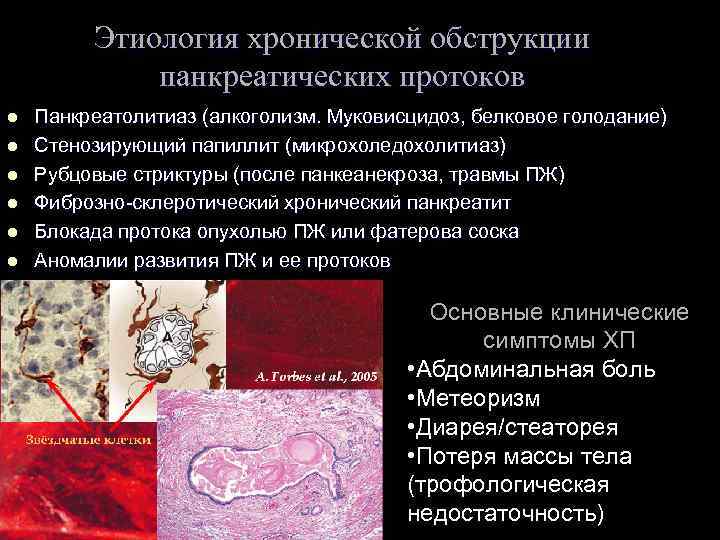

Этиология хронической обструкции панкреатических протоков l l l Панкреатолитиаз (алкоголизм. Муковисцидоз, белковое голодание) Стенозирующий папиллит (микрохоледохолитиаз) Рубцовые стриктуры (после панкеанекроза, травмы ПЖ) Фиброзно-склеротический хронический панкреатит Блокада протока опухолью ПЖ или фатерова соска Аномалии развития ПЖ и ее протоков Основные клинические симптомы ХП • Абдоминальная боль • Метеоризм • Диарея/стеаторея • Потеря массы тела (трофологическая недостаточность)

Патфизиология ПЖ при целиакии

Шваннома поджелудочной железы Лечение – панкреатодуоденэктомия. Minoru Oshima, Shinichi Yachida, Yasuyuki Suzuki. CLINICAL GASTROENTEROLOGY AND HEPATOLOGY 2010; 8: e 1–e 2

Абдоминальная боль

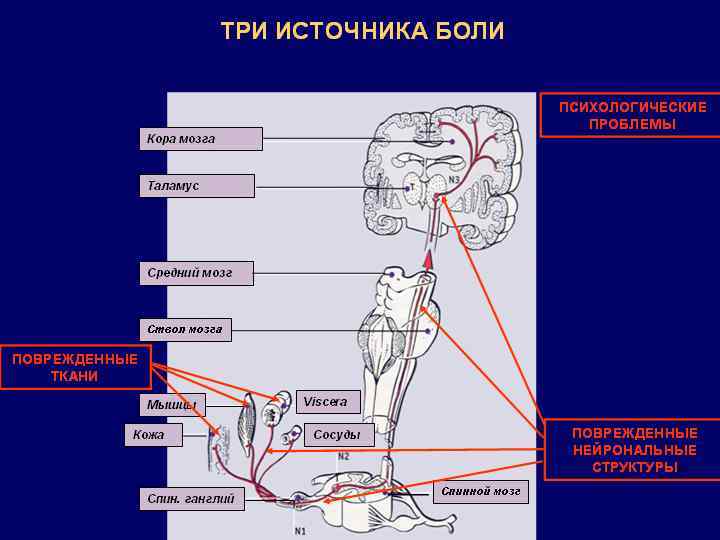

Типы болевых синдромов l l l Соматогенные Неврогенные (невропатические) Психогенные (психологической природы)

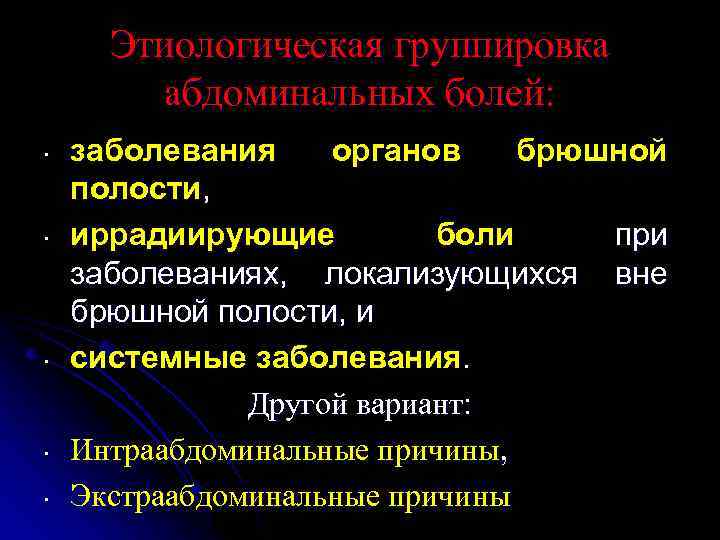

Этиологическая группировка абдоминальных болей: заболевания органов брюшной полости, иррадиирующие боли при заболеваниях, локализующихся вне брюшной полости, и системные заболевания. Другой вариант: Интраабдоминальные причины, Экстраабдоминальные причины

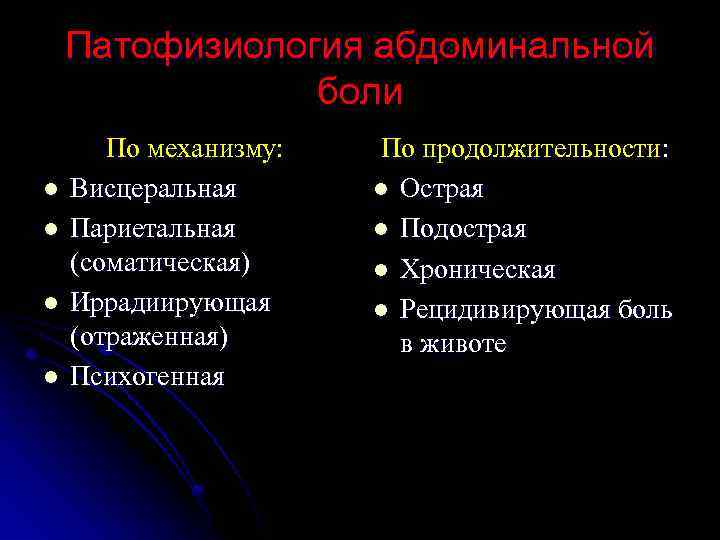

Патофизиология абдоминальной боли l l По механизму: Висцеральная Париетальная (соматическая) Иррадиирующая (отраженная) Психогенная По продолжительности: l Острая l Подострая l Хроническая l Рецидивирующая боль в животе

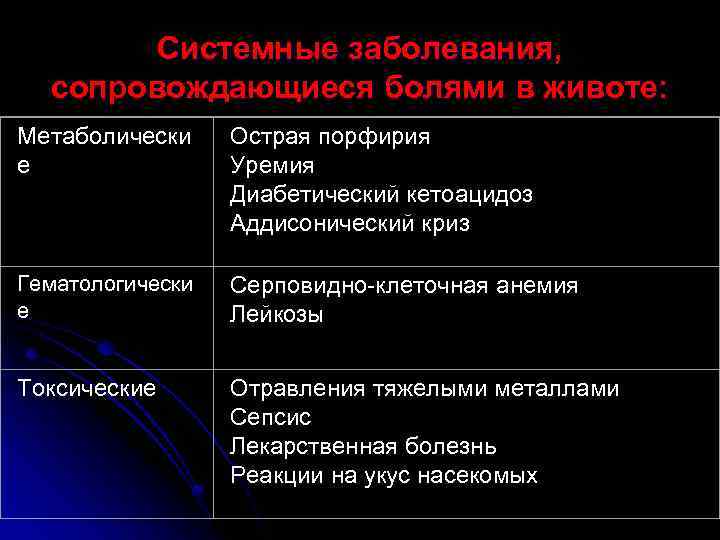

Системные заболевания, сопровождающиеся болями в животе: Метаболически е Острая порфирия Уремия Диабетический кетоацидоз Аддисонический криз Гематологически е Серповидно-клеточная анемия Лейкозы Токсические Отравления тяжелыми металлами Сепсис Лекарственная болезнь Реакции на укус насекомых

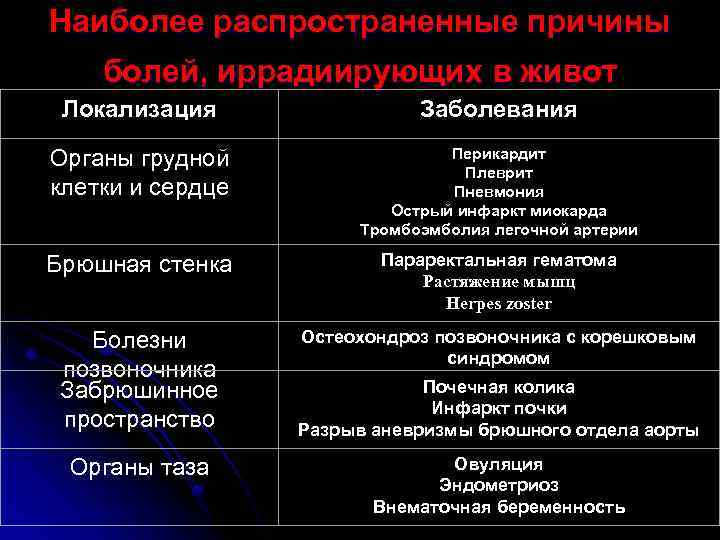

Наиболее распространенные причины болей, иррадиирующих в живот Локализация Заболевания Органы грудной клетки и сердце Перикардит Плеврит Пневмония Острый инфаркт миокарда Тромбоэмболия легочной артерии Брюшная стенка Параректальная гематома Растяжение мышц Herpes zoster Болезни позвоночника Забрюшинное пространство Остеохондроз позвоночника с корешковым синдромом Органы таза Почечная колика Инфаркт почки Разрыв аневризмы брюшного отдела аорты Овуляция Эндометриоз Внематочная беременность

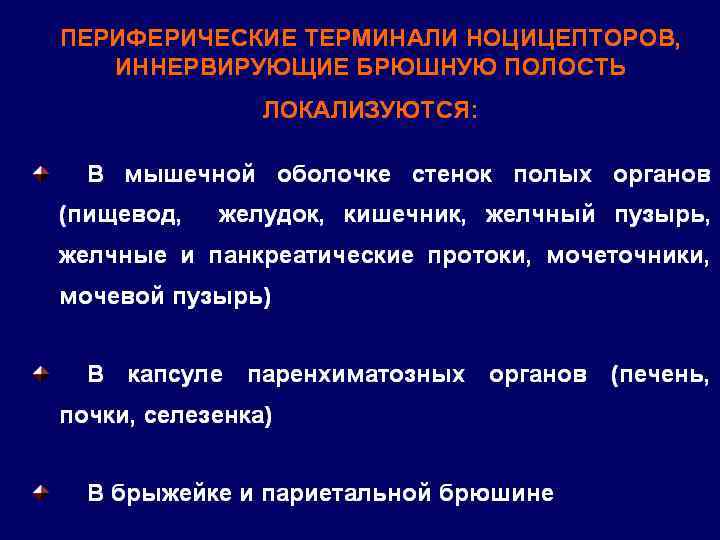

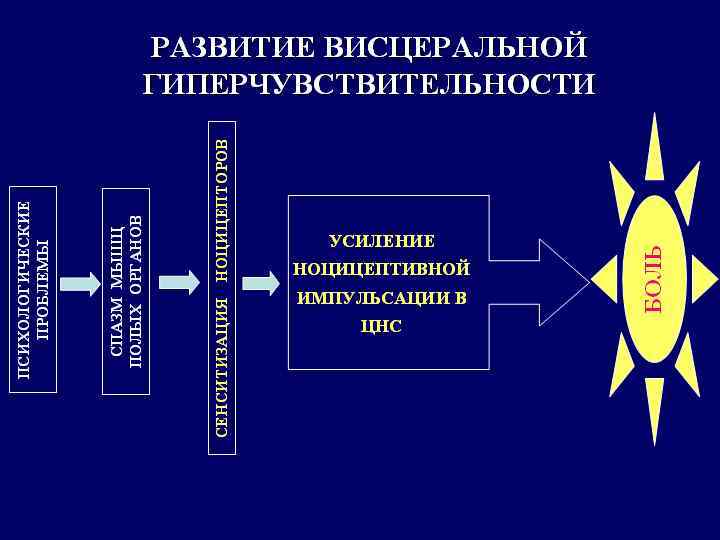

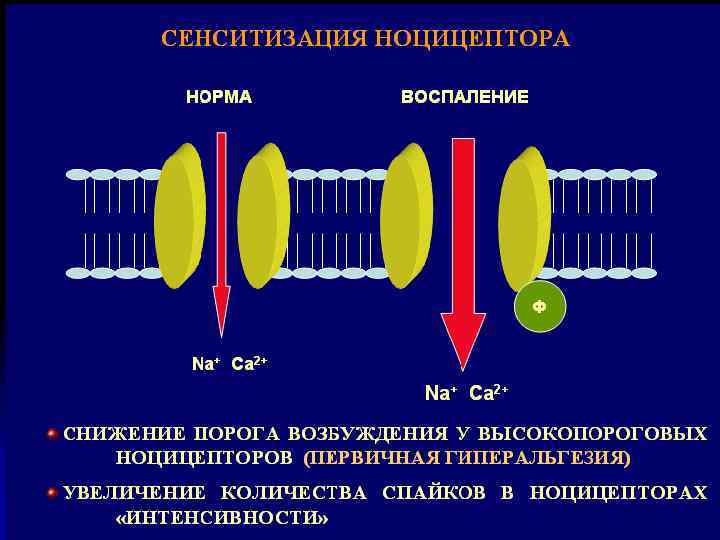

Висцеральная боль: проводится симпатическими волокнами Внезапное повышение давления в полом органе и растяжение его стенки (дистензионная) Сильные мышечные сокращения (спастическая) Растяжение капсулы паренхиматозных органов Сосудистые нарушения, ишемия Натяжение брыжейки Воспаление органа Может быть • Органической • Функциональной

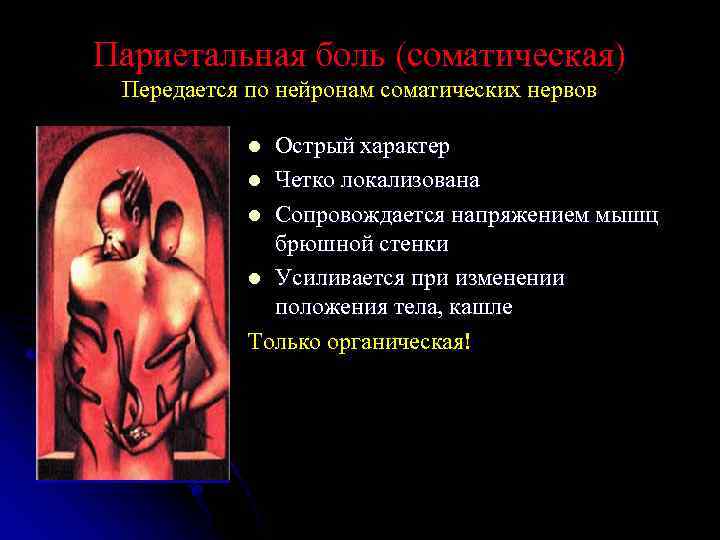

Париетальная боль (соматическая) Передается по нейронам соматических нервов Острый характер l Четко локализована l Сопровождается напряжением мышц брюшной стенки l Усиливается при изменении положения тела, кашле Только органическая! l

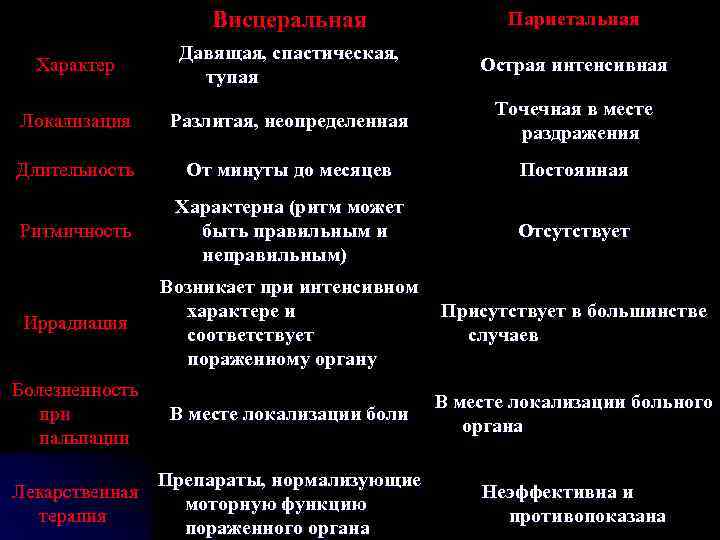

Висцеральная Париетальная Характер Давящая, спастическая, тупая Острая интенсивная Локализация Разлитая, неопределенная Точечная в месте раздражения Длительность От минуты до месяцев Постоянная Ритмичность Характерна (ритм может быть правильным и неправильным) Отсутствует Иррадиация Возникает при интенсивном характере и соответствует пораженному органу Присутствует в большинстве случаев Болезненность при пальпации В месте локализации больного органа Лекарственная терапия Препараты, нормализующие моторную функцию пораженного органа Неэффективна и противопоказана

Функциональная боль

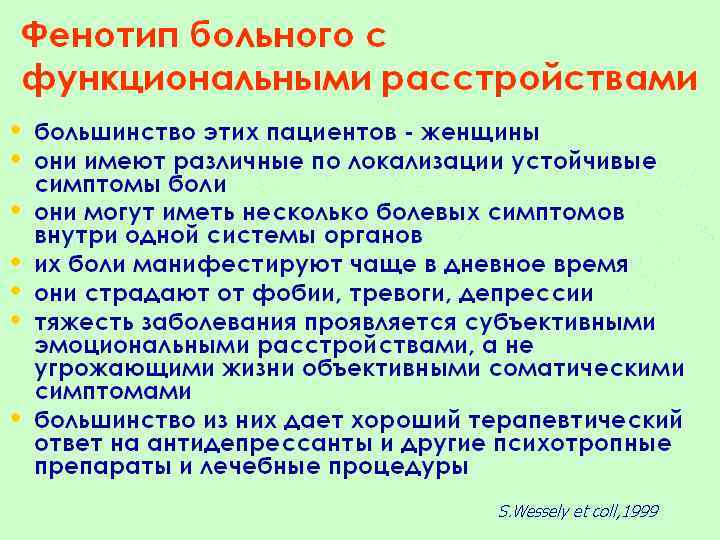

Психогенная боль Висцеральные или соматические причины отсутствуют или играют роль пускового или предрасполагающего фактора. Основные заболевания: депрессия, ипохондрический невроз, тревожные и сексуальные расстройства. Основные признаки: длительность, монотонность, диффузный характер и сочетание с болями другой локализации (головная боль, боль в спине, во всем теле).

Клинический пример: Больной А. , 29 лет, армянин Жалобы при поступлении: на приступообразные боли в грудной клетке, по всему животу, неопределенного характера, сопровождающиеся повышением температуры максимально до 380 С. Постоянные неприятные ощущения в эпигастрии.

Клинический пример: Анамнез morbi: В возрасте 12 лет впервые появились приступообразные боли в левой половине грудной клетки, сопровождающиеся повышением температуры до 390 С, болью при дыхании. Ставился диагноз сухого плеврита, межреберной невралгии. Затем появились боли в животе, разлитого характера, сопровождавшиеся напряжением брюшной стенки. Во время одного из таких приступов произведена аппендэктомия, однако, черв?