Нагноение кисты поджелудочной железы

Киста поджелудочной железы – ограниченное стенками образование в паренхиме органа, заполненное жидкостным содержимым, которое развивается вследствие травматического или воспалительного повреждения поджелудочной железы. Симптомы зависят от размеров, локализации и причины формирования кисты и варьируют от ощущения дискомфорта до выраженного болевого синдрома, сдавления соседних органов. Для оценки размеров, расположения кисты, ее связи с протоковым аппаратом и выбора тактики лечения проводится УЗИ, КТ, МРТ поджелудочной железы, ЭРХПГ. Лечение хирургическое: внутреннее или наружное дренирование, реже – резекция части железы с кистой.

Общие сведения

Киста поджелудочной железы – патология, распространенность которой в последние годы увеличилась в несколько раз, причем страдают преимущественно лица молодого возраста. Гастроэнтерологи причину этого видят в росте заболеваемости острыми и хроническими панкреатитами различной этиологии (алкогольной, билиарной, травматической). Киста поджелудочной железы является наиболее распространенным осложнением хронического панкреатита (до 80% случаев). Сложность данной патологии заключается в отсутствии единого представления о том, какие именно образования следует относить к панкреатическим кистам, общей классификации, отражающей этиологию и патогенез, а также стандартов оказания медицинской помощи.

Некоторые авторы к кистам поджелудочной железы относят образования, имеющие ограниченные стенки и заполненные панкреатическим соком, другие специалисты считают, что содержимым кисты может быть также некротизированная паренхима органа, кровь, воспалительный экссудат или гной. В любом случае, мнения сходятся в том, что для формирования кисты поджелудочной железы непременно должны быть следующие условия: повреждение паренхимы органа, затруднение оттока панкреатического секрета, а также локальное нарушение микроциркуляции.

Киста поджелудочной железы

Причины

Наиболее частая причина развития кист поджелудочной железы – панкреатиты. Острое воспаление поджелудочной железы осложняется развитием кист в 5-20% случаев, при этом полость обычно формируется на третьей – четвертой неделе заболевания. При хроническом панкреатите постнекротические кисты поджелудочной железы образуются в 40-75% случаев. Чаще всего основным этиологическим фактором является алкогольная болезнь. Реже кисты образуются после травм поджелудочной железы, а также вследствие желчнокаменной болезни с нарушением оттока панкреатического сока, обструктивного хронического панкреатита с нарушением оттока по вирсунгову протоку, опухолей большого дуоденального соска, рубцового стеноза сфинктера Одди.

Формирование кисты поджелудочной железы при панкреатите происходит следующим образом. Повреждение ткани органа сопровождается локальным скоплением нейтрофилов и лимфоцитов, деструктивными процессами и воспалением. При этом область повреждения отграничена от окружающей паренхимы. В ней происходит разрастание соединительной ткани, формируются грануляции; тканевые элементы внутри очага постепенно разрушаются иммунными клетками, и на этом месте остается полость. Если киста поджелудочной железы сообщается с протоковой системой органа, в ней накапливается панкреатический сок, также возможно скопление тканевых некротических элементов, воспалительного экссудата, а при повреждении сосудов – крови.

При нарушении пассажа по общему панкреатическому протоку формируются кисты поджелудочной железы, имеющие эпителиальную выстилку, внутри которых накапливается панкреатический сок. Ключевым патогенетическим механизмом их образования является внутрипротоковая гипертензия. Доказано, что внутри полости кисты давление может в три раза превышать нормальные показатели внутри протоков.

Классификация

Условно все кисты поджелудочной железы по морфологическим признакам подразделяют на два типа: сформированные вследствие воспалительного процесса и не имеющие эпителиальной выстилки (некоторые авторы называют такие образования псевдокистами, другие не выделяют в отдельную группу) и образованные при обструкции протоков и имеющие эпителий (ретенционные).

Для характеристики кист поджелудочной железы, образовавшихся как осложнение острого панкреатита, наиболее часто используется Атлантская классификация, согласно которой выделяют острые, подострые жидкостные образования и абсцесс поджелудочной железы. Остро развившиеся образования не имеют окончательно сформированных собственных стенок, в их роли могут выступать как паренхима железы, так и протоки, парапанкреатическая клетчатка, даже стенки соседних органов. Хронические кисты поджелудочной железы характеризуются уже сформировавшимися из фиброзной и грануляционной ткани стенками. Абсцесс – это заполненная гноем полость, образовавшаяся при панкреонекрозе или нагноении кисты.

В зависимости от локализации различают кисты головки, тела и хвоста поджелудочной железы. Выделяют также неосложненные и осложненные (перфорацией, нагноением, свищами, кровотечением, перитонитом, малигнизацией) панкреатические кисты.

Симптомы кисты поджелудочной железы

Клиническая картина при наличии кисты поджелудочной железы может существенно отличаться в зависимости от размера, расположения образования, причины его формирования. Довольно часто панкреатические кисты не вызывают симптоматики: полости диаметром до 5 сантиметров не сдавливают соседние органы, нервные сплетения, поэтому пациенты не испытывают дискомфорта. При крупных кистах основным признаком является болевой синдром. Характерный симптом – «светлый промежуток» (временное улучшение клинической картины после острого панкреатита или травмы).

Наиболее интенсивная боль наблюдается в период формирования псевдокисты при остром панкреатите или обострении хронического, поскольку имеют место выраженные деструктивные явления. Со временем интенсивность болевого синдрома снижается, боль становится тупой, может остаться только ощущение дискомфорта, которое в сочетании с анамнестическими данными (перенесенная травма или панкреатит) позволяет заподозрить заболевание. Иногда на фоне такой скудной симптоматики развиваются болевые приступы, причиной которых является внутрипротоковая гипертензия. Резкая выраженная боль может свидетельствовать также о разрыве кисты, постепенное усиление боли на фоне повышения температуры тела и явлений интоксикации – о ее нагноении.

Существенно отличаются симптомы кисты поджелудочной железы, если она сдавливает солнечное сплетение. При этом пациенты испытывают постоянную выраженную жгучую боль, иррадиирующую в спину, которая может усиливаться даже от сдавления одеждой. Состояние облегчается в коленно-локтевом положении, боль купируется только наркотическими анальгетиками.

Симптомами кисты поджелудочной железы могут быть и диспепсические явления: тошнота, иногда – рвота (ею может заканчиваться приступ боли), неустойчивость стула. В результате снижения экзокринной функции органа нарушается всасывание в кишечнике питательных веществ, снижается вес.

Для данной патологии характерен синдром сдавления соседних органов: если киста находится в области головки железы – возможна механическая желтуха (иктеричность кожи и склер, кожный зуд); при сдавлении воротной вены развиваются отеки на нижних конечностях; если образование нарушает отток мочи по мочеточникам, характерна задержка мочеиспускания. Редко крупные панкреатические кисты сдавливают просвет кишечника, в таких случаях может развиться неполная кишечная непроходимость.

Диагностика кисты поджелудочной железы

Консультация гастроэнтеролога при подозрении на панкреатическую кисту позволяет выявить характерные жалобы пациента, анамнестические данные. При осмотре живота возможна его асимметрия – выпячивание в области расположения образования. При проведении лабораторных анализов обычно специфических изменений нет, возможен незначительный лейкоцитоз, увеличение СОЭ, в некоторых случаях – повышение уровня билирубина и активности щелочной фосфатазы. Концентрация ферментов поджелудочной железы зависит не столько от наличия кисты, сколько от стадии панкреатита и степени повреждения железы. Примерно в 5% случаев нарушается эндокринная функция панкреас и развивается вторичный сахарный диабет.

Высокоинформативны инструментальные методы визуализации кисты. УЗИ поджелудочной железы позволяет оценить размеры образования, а также косвенные признаки осложнений: в случае нагноения определяется неравномерность эхосигнала на фоне полости, при малигнизации – неоднородность контуров. Компьютерная томография и магнитно-резонансная томография (МРТ поджелудочной железы) дают более детальную информацию о размерах, расположении кисты, наличии ее связи с протоками. В качестве вспомогательного метода может применяться сцинтиграфия, при которой киста определяется как «холодная зона» на фоне общей паренхимы органа.

Особое место в диагностике кисты поджелудочной железы отводится эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии (ЭРХПГ). Данная методика дает детальную информацию о связи кисты с протоками железы, что определяет тактику лечения, однако при проведении обследования существует высокий риск инфицирования. Поэтому в настоящее время ЭРХПГ проводится исключительно при решенном вопросе о хирургическом лечении с целью выбора способа операции.

Лечение кисты поджелудочной железы

Лечение кисты поджелудочной железы хирургическое. Не существует единой тактики ведения пациентов с этим заболеванием, и выбор операции зависит от причин формировании кисты, ее размеров, морфофункциональных изменений ткани органа, а также состояния протоковой системы.

Специалисты в области хирургической гастроэнтерологии выделяют три основных направления тактики при кисте поджелудочной железы: ее удаление, внутреннее и наружное дренирование. Удаление образования производится путем резекции части поджелудочной железы вместе с кистой, при этом объем определяется размерами кисты и состоянием паренхимы органа (может быть выполнена резекция головки железы, дистальная, панкреатодуоденальная резекция).

Внутренние дренирующие вмешательства могут проводиться путем наложения анастомоза между кистой и желудком (цистогастростомия), двенадцатиперстной (цистодуоденостомия) или тонкой кишкой (цистоэнтеростомия). Данные методы считаются наиболее физиологичными: они обеспечивают пассаж панкреатического секрета, устраняют болевой синдром, редко приводят к рецидивам.

Наружное дренирование кисты применяется реже. Такое вмешательство показано при нагноении полости, несформировавшихся кистах, обильной васкуляризации образования, а также тяжелом общем состоянии пациента. Подобные операции являются паллиативными, поскольку существует риск нагноения и рецидивирования кисты, формирования панкреатических свищей, которые очень плохо поддаются консервативному лечению и иногда требуют проведения технически намного более сложных вмешательств. Любой вид дренирующих операций проводится только после подтверждения неопухолевой этиологии образования.

В последнее время все большую распространенность приобретают малоинвазивные дренирующие оперативные вмешательства, которые используются как альтернативное лечение. Однако, несмотря на малую инвазивность и теоретическую перспективность таких методов лечения, очень часто развиваются осложнения в виде формирования наружных панкреатических свищей, сепсиса.

Консервативная терапия при кисте поджелудочной железы определяется основным заболеванием. В случае панкреатита обязательно назначается диета, направленная на максимальное снижение панкреатической секреции. Применяются замещающие препараты, анальгетики, проводится контроль уровня гликемии, при необходимости – ее коррекция.

Прогноз и профилактика кисты поджелудочной железы

Прогноз при кисте поджелудочной железы зависит от причины заболевания, своевременности диагностики и хирургического лечения. Данная патология характеризуется высокой частотой осложнений – от 10 до 52% всех случаев сопровождаются нагноением, перфорацией, образованием свищей, озлокачествлением или внутрибрюшным кровотечением. Даже после хирургического лечения существует риск рецидивирования. Профилактика кист поджелудочной железы заключается в отказе от алкоголя, своевременном адекватном лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКБ, панкреатитов), рациональном питании.

Источник

Общие сведения

Согласно определению Всемирной гастроэнтерологической организации (2019), «киста ПЖ — это четко ограниченное образование в ПЖ, содержащее жидкость». Они могут быть расположены как внутри поджелудочной железы, так и выступать за ее границы. Несмотря на относительную редкость этой патологии (около 0,2%) отмечается негативная тенденция к ее увеличению, особенно у лиц молодого возраста, что в определенной степени обусловлено увеличением осложнённых/деструктивных форм острого/хронического панкреатита и возможностями современных визуализирующих технологий, используемых в диагностике заболеваний органов брюшной полости. Различают две больших группы кист ПК: истинные (врожденные), полость которых выслана слизистым эпителием и приобретенные (ложные) кисты, преимущественно ограниченные фиброзной капсулой, которые чаще всего представлены постнекротическими кистами ПЖ, являющихся наиболее распространенным (до 55% случаев) осложнением панкреатита. Код кисты поджелудочной железы по МКБ 10: K86.2.

Кисты поджелудочной железы чаще носят доброкачественный характер, однако некоторые виды обладают высоким потенциалом малигнизации. Так, например, муцинозные кистозные/внутрипротоковые папиллярные муцинозные кисты имеют высокий потенциал малигнизации, в то время как псевдокисты, простые кисты и серозные кистозные новообразования практически всегда протекают доброкачественно. Согласно оценке Всемирной гастроэнтерологической организации, риск малигнизации истинных псевдотуморозных кист в среднем для интрадуктальных папиллярных кист составляет 41%; муцинозных кист — 25,2%, интрадуктальных псевдопапиллярных кист — 18,3%, серозных кист — 15,2%, в то время как частота малигнизации ложных кист не превышает 0,3%.

Кроме того, в отдельную категорию относятся злокачественные кисты (аденокарциномы/панкреатические кистозные нейроэндокринные опухоли). Киста может иметь различную локализацию: киста головки; тела и хвоста ПЖ. Ориентировочно в 85% случаев кисты локализуются в теле/хвосте железы и лишь в 15% случаев локализуются в ее головке. Реже образуются две или множественные кисты.

Встречаемость тех или иных видов кист ПЖ существенно различается. Так, на долю истинных кист приходится 15-20%, а на долю приобретённых (ложных) кист практически 80%, при этом, причиной образования постнекротических кист в 50-60% являются деструктивные формы острого панкреатита и в 15-30% — травматические повреждения ПЖ. Соответственно ниже будут рассматриваться наиболее распространенная морфологическая форма — постнекротические кисты.

Особая значимость этого вида кист определяется частыми осложнениями в виде нагноения кист (15,6%), кровотечения (11,3%), перфорации (6,7%), малигнизации (5,6%), ложной аневризмы (3,1%), свищей (1,4%), механической желтухи (3,5%), дуоденального стеноза (1,6%), острой кишечной непроходимости (0,4%), что и определяет высокие показатели летальности (от 9,2 до 53%).

Патогенез

Развитие кисты ПЖ происходит под воздействием провоцирующих факторов, в результате чего возникает в поджелудочной железе дискомплексация панкреатоцитов с развитием мелких диффузных некрозов ацинарных (секретирующих) клеток. Как следствие наблюдается нарушение секреции в просвет протоков и парапедез секреторных гранул в интерстиций. Разрушенные клетки способствуют интерстициальной/внутриклеточной активации трипсина, который активирует панкреатические гидролитические/протеолитические ферменты, которые в свою очередь способствуют аутоферментной агрессии и развитию очагов некроза, который проявляется региональнымм реологическими расстройствами и выраженным интерстициальным отёком.

Резорбция из интерстиция ферментов ПЖ способствует аутолитическогму повреждению кровеносных сосудов с последующим развитием тромбогеморрагического локального синдрома.

В основе формирования жидкостных скоплений лежат процессы лизиса очагов инфильтратов/некроза. Формирование жидкостных скоплений обеспечивается преимущественно за счет экссудативной реакции воспалённых тканей и в меньшей степени за счет панкреатического сока, поступающего из-за нарушения оттока сока по главному панкреатическому протоку. В результате выраженного нарушения проницаемости капилляров практически в течение 1–2 часа после разрушения ацинусов в тканях появляется множество тучных клеток/лейкоцитов, активно выделяющих биологически активные вещества, что приводит к формированию демаркационного вала вокруг очага некроза, состоящего из лейкоцитов, фибрина, гистеоцитов, лимфоплазмоклеточных компонентов и ядерного детрита.

Активизация фибробластов способствует интенсивному образованию элементов соединительнотканных структур/коллагена, которые и служат основой формирования барьера, который в последующем являться базой капсулы постнекротической кисты.

Классификация

Принято выделять следующие виды кист ПЖ.

Истинные кисты:

- Врожденные (единичные/множественные кисты, с локализацией в самой ПЖ; сочетанные с кистами в печени/почках и других органах; кистозный фиброз ПЖ).

- Приобретенные (ретенционные кисты, обусловленные задержкой панкреатического секрета; паразитарные кисты (например, эхинококковые); опухолевые кисты первичные — цистаденомы/цистаденокарциномы и метастатические.

Псевдокисты (экстрапанкреатические/интрапанкуреатические):

- Являющиеся преимущественно исходом панкреонекроза;

- Посттравматические кисты (открытые/закрытые травмы ПЖ, операции на ПЖ и прилегающих органах).

- Идиопатические.

- Кисты сообщающиеся/несообщающиеся с панкреатическими протоками.

По течению/клиническим признакам

По степени сформированности:

- Первая стадия — острые (киста не сформирована, по временному промежутку — до 1,5 месяца с момента возникновения).

- Вторая стадия — подострые (сформирована стенка кисты, которая состоит из рыхлой грануляционной ткани), по временному промежутку 2-3 месяца.

- Третья стадия — стенка кисты тесно связана с окружающими тканями.

- Четвертая стадия — стенка кисты окончательно сформирована и представлена фиброзной плотной капсулой, по временному промежутку свыше года.

По локализации (киста головки поджелудочной железы, киста тела и киста хвоста ПЖ).

По морфологической характеристике кисты (интрапанкреатические/экстрапанкреатические; одиночные/множественные; однокамерные/многокамерные).

По тяжести течения: простые и осложненные (малигнизация, нагноение, кровотечение, фистулообразование, перфорация, сдавление окружающих органов).

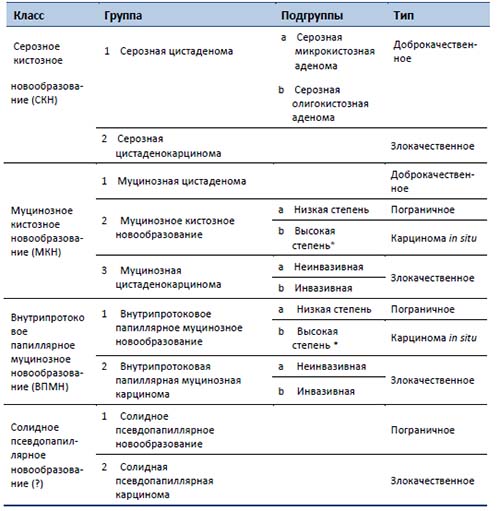

Гистологическая классификация (табл. ниже).

Причины

В основе развития псевдокисты ПЖ лежат полиэтиологические факторы, основными из которых являются:

- Острые/хронические деструктивные панкреатиты.

- Травматические повреждения ПЖ.

- Закупорка желчевыводящих протоков (врождённого генеза или обусловленной наличием камней (желчнокаменная болезнь), опухолей, стриктур, рубцов, стойких сужений стенок (стенозов).

- Паразитарные инвазии (эхинококкоз, описторхоз, цистицеркоз).

К факторам риска относятся:

- Злоупотребление алкогольсодержащими напитками.

- Ожирение с нарушением липидного обмена, сопровождающееся повышением уровня холестерина.

- Холелитиаз (камни в желчевыводящих путях/желчном пузыре).

- Сахарный диабет.

- Операции на ПЖ или прилегающих органах.

Симптомы

Симптомы кисты поджелудочной железы крайне неоднозначны, поскольку она во многом определяется размером, видом, формой, локализацией кистообразного новообразования. Кисты малого диаметра на поджелудочной железе (до 3 см) в большинстве случаев протекают бессимптомно, поскольку не сдавливают прилегающие нервные сплетения/сосуды и диагностируются случайно. Чаще всего киста ПЖ манифестирует слабостью, ощущением дискомфорта в брюшной полости, потерей аппетита, умеренной/временами острой болью, реже тошнотой и рвотой, лихорадкой.

Характерен синдром ферментативной недостаточности, появляющийся прогрессирующей потерей массы тела, появлением симптомов стеатореи, обезвоживанием, анемией, что обусловлено нарушением процесса расщепления протеинов/жиров с развитием белково-энергетической недостаточности. При объективно обследовании — может отмечаться асимметрия живота, при пальпации — напряжение в верхней/средней части живота.

При увеличении размеров кисты характерен синдром сдавления прилегающих органов: при локализации кисты в головке железы — развитие механической желтухи, что проявляется кожным зудом и иктеричностью склер/кожи; при давлении на воротные вены — отеки на нижних конечностях; если киста крупная и нарушает отток мочи, характерна задержка мочеиспускания. При сдавливании нервных сплетений — появление опоясывающей боли жгучего характера. При нагноении кисты — появление интоксикационного синдрома.

Анализы и диагностика

Диагноз кисты ПЖ ставится на основании:

- жалоб пациента;

- данных анамнеза (наличие провоцирующих факторов);

- результатов объективного исследования (ассиметрия живота, наличие на передней брюшной стенки объемного выпячивания в зоне проекции железы);

- лабораторных данных (лейкоцитоз, повышение в крови уровня билирубина/уровня щелочной фосфатазы, увеличение СОЭ);

- данных инструментальных исследований — УЗИ, ЭУЗИ (эндоскопическое УЗИ), КТ, МРТ/МРХП (магнитно-резонансная холангиопанкреатография), на которых визуализируется кистообразное новообразование, а также локализация кисты, ее размеры, изменения в железе, наличие в полости ее перегородок/камер, толщина стенок и характер содержимого.

Дифференциальная диагностика кисты ПЖ проводится с раком поджелудочной железы, кистами печени, опухолями желудка, опухолями почек, раком ободочной кишки, аневризмой аорты (брюшного отдела).

Дифференциальная диагностика кисты ПЖ проводится с раком поджелудочной железы, кистами печени, опухолями желудка, опухолями почек, раком ободочной кишки, аневризмой аорты (брюшного отдела).

Лечение

Лечение кисты на поджелудочной железе, в частности, панкреатической псевдокисты зависит от ряда факторов: стадии формирования кисты, ее этиологии и локализации, связи с протоковым аппаратом и риска озлокачествления. На разных этапах развития псевдокист обязательно назначается диета (Cтол №5) и проводится фармакотерапия, направленная на достижение «функционального покоя» ПЖ. Объем фармакотерапии определяется тяжестью течения и выраженностью сопутствующих заболеваний. С этой целью могут назначаться:

- анальгетики (Анальгин, Кетанов, Кетонал, Диклофенак);

- антисекреторные препараты (Октреатид, Сандостатин);

- спазмолитики (Платифилин, Спазган, Папаверин, Но-шпа, Спазмальгин);

- H2-антигистаминные средства (Рантак, Квамател);

- ингибиторы протонного насоса (Лосек, Омез, Ультоп).

При необходимости в комплексную терапию могут включаться ингибиторы ферментов поджелудочной железы (Гордокс, Контрикал). Обязательным компонентом консервативного лечения в большинстве случаев является антибактериальная терапия, препараты и их дозы подбираются индивидуально в зависимости от чувствительности микрофлоры, индивидуальной непереносимости тяжести состояния и длительности курса. К таким препаратам относятся препараты группы цефалоспоринов, например Цефтриаксон, Цефиксим, Цефодизим, Цефотаксим и др., которые особенно эффективны в сочетании с Метрогилом и Клавулановой кислотой.

В ряде случаев консервативного лечения вполне достаточно для резорбции ложной кисты, в частности при наличии сообщения псевдокисты с вирсунговым протоком. Однако и в случаях крупных псевдокист, которые не имеют связи с протоками, консервативное лечение на первом этапе является ведущим, что обусловлено выраженностью деструктивного процесса с наличием некротических масс и может привести к осложнениям при хирургическом лечении.

Фармакологическое лечение кисты поджелудочной на данном этапе может комбинироваться с чрескожным пунктированием и установкой катетера, который в полости псевдокисты может находиться до нескольких месяцев, что позволяет промывать полость кисты антисептическими растворами, проводить аспирацию содержимого или пломбирование полости быстротвердеющими силиконовыми композициями. Таким образом, выжидательная тактика применяется до момента окончательного формирования фиброзной капсулы псевдокисты, а активные методы используются лишь при появлении выраженных клинических симптомов (боль, сдавление прилегающих органов).

В последующих периодах формирования кисты в основе лечебной тактики лежит дренирование и наиболее часто применяются малоинвазивные эндоскопические методы, включающие цистодуоденостомию/цистогастростомию. Эти методы позволяют выполнить пункцию двенадцатиперстной кишки в местах сдавления псевдокистой и установить анастомоз между кистой и желудком, двенадцатиперстной/тонкой кишкой. Недостатком этих методов является рецидивирование/инфицирование кист, рубцевания соустья, кровотечения. При значительных размерах ложных кист (6-7 и более сантиметров в диаметре), а также при развитии осложнений (кровотечении, нагноении, формировании свищей, перфорации) показано хирургическое лечение.

Лечение кист народными средствами неэффективно и использование трав (ромашка, чистотел, зверобой, тысячелистник, календула девясил и др.) скорее можно рассматривать в качестве общеукрепляющих средств, однако их использование должно быть согласовано с лечащим врачом.

Доктора

Лекарства

- Спазмолитики (Платифилин, Спазган, Папаверин, Но-шпа, Спазмальгин).

- Анальгетики (Анальгин, Кетанов, Кетонал, Диклофенак).

- Антисекреторные препараты (Октреатид, Сандостатин).

- Ингибиторы ферментов ПЖ (Гордокс, Контрикал).

- Блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов (Рантак, Квамател).

- Ингибиторы протонного насоса (Лосек, Омез, Ультоп).

- Антибактериальные препараты (Цефтриаксон, Цефиксим, Цефодизим, Цефотаксим).

Процедуры и операции

Как компонент консервативной терапии при отсутствии онко-настороженности и заболеваний со стороны сердечно-сосудистой системы могут использоваться физиотерапевтические методы лечения (электрофорез и УВЧ).

Диапазон оперативных вмешательств при кисте ПЖ достаточно широк и включает т резекцию ПЖ с кистой в различных объемах, энуклеацию кисты, наружное дренирование кист, формирование внутренних анастомозов между различными отделами пищеварительного канала и кистой.

Диета

Диета 5-й стол

- Эффективность: лечебный эффект через 14 дней

- Сроки: от 3 месяцев и более

- Стоимость продуктов: 1200 – 1350 рублей в неделю

Является важнейшей составляющей лечебного процесса как при консервативной терапии, так и после хирургического вмешательства. Основным является Стол №5 (панкреатический) на весь период лечения и №5, который назначается при необходимости на срок до 1 года. Большинство пациентов с этой патологией (форум «заболевания поджелудочной железы») считают, что именно диетическое питания позволяет минимизировать риск развития осложнений.

Профилактика

Профилактика кист ПЖ заключается в своевременном/адекватном лечении заболеваний ЖКТ и особенно панкреатитов, рациональном питании и отказе от алкогольсодержащих напитков.

Последствия и осложнения

Чем опасна киста в поджелудочной железе? Опасность заключается в высоком риске развития осложнений. Наиболее частыми осложнениями не рассосавшихся ложных кист являются выраженный болевой синдром и внепеченочный холестаз/непроходимость двенадцатиперстной кишки вызванная ее наружным давлением, разрыв в брюшную полость, формирование псевдоаневризмы, кровотечение и формирование абсцесса поджелудочной железы.

Прогноз

Прогноз при кисте поджелудочной железы зависит от множества факторов (риска малигнизации, развития осложнений, своевременности/адекватности лечения). В целом при своевременном и адекватном лечении ложных кист ПЖ с низким риском малигнизации прогноз благоприятный. В тоже время при развитии осложнений прогноз существенно ухудшается. Наиболее опасным осложнением ложной кисты является ее разрыв, сопровождающийся шоком, летальность при котором в отсутствие кровотечения составляет 14%, а при сопровождающемся кровотечении достигает 60% и является ведущей причиной смерти.

Список источников

- Гришаков С.А., Кубышкин В.А., Кармазановский Г.Г. Кистозные опухоли поджелудочной железы. // Хирургия. — 2006. — № 11. — С. 65-70.

- Байрамалова Л.А., Валеева Ф.А., Шамсиев Р.Э., Журавлев И.А. ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ КИСТ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ // Успехи современного естествознания. – 2014. – № 6. – С. 23-25;

- Гришин И.Н., Гриц В.Н., Лагодич С.Н. Кисты, свищи поджелудочной железы и их осложнения. – Минск, 2009. – 272 с.

- Королёв М.П., Федотов Л.Е., Аванесян Р.Г., Турянчик М.М., Фадеева Ю.В. Комбинированные малоинвазивные технологии в лечении постнекротических кист поджелудочной железы и их осложнений //Анналы хирургической гепатологии. – 2012. – Т.17, №4. – С.57–65.

- Лечебно-тактические подходы у больных с псевдокистами поджелудочной железы/В.В. Бойко, И.А. Криворучко, А.М. Тищенко [и др.] // Клінічна хірургія. — 2004. — № 6. — С. 16-19.

Источник