Микрокистозная серозная аденома поджелудочной железы

Серозные цистаденомы — сравнительно редкие доброкачественные кистозные опухоли ПЖ. Среди них выделяют серозную микрокистозную аденому, серозную олигокистозную плохо отграниченную аденому и цистаденомы, ассоциированные с синдромами Хиппеля—Линдау и Осетснонда—Поттера. Несмотря на одинаковые гистологические характеристики, существуют возрастные, половые, топографические, клинические и генетические отличия этих опухолей.

Серозная цистадеиома ПЖ, как составная часть синдрома Хиппеля—Линдау, сочетается с гемангиобластомой головного мозга и сетчатки, феохромоцитомой, гипернефромой, кистами печени и селезёнки. Второй наследственный синдром — сочетание цистаденомы ПЖ с поликистозом почек, включающий два типа (I тип выявляют у новорождённых, которые быстро погибают от хронической почечной недостаточности; II тип характерен для взрослых).

Эпидемиология

Доля серозных микрокистозных аденом достигает 5,7% среди всех кистозных опухолей ПЖ. Если учитывать все серозные цистаденомы, включая олигокистозную плохо отграниченную аденому и цистаденому Хиппеля—Линдау, то их доля возрастает до 11%. Наиболее распространена серозная микрокистозная аденома — частота сё выявления превышает 50% от всех серозных цистаденом; она встречается практически исключительно у женщин, преимущественно среднего возраста. Доля олигокистозной плохо отграниченной аденомы ПЖ составляет до 35% всех серозных цистаденом. В отличие от серозной микрокистозной аденомы, при олигокистозной аденоме и цистаденомах Хинпеля-Линдау половых различий нет.

Расположение и патоморфология

Все серозные цистаденомы происходят из клеток одного типа, которые имеют цитоплазму, насыщенную гликогеном, и дуктулярный иммунный профиль (типичный для протокового эпителия). Кистома изнутри покрыта кубическим эпителием и не продуцирует муцин. Содержимое серозной цистаденомы, как правило, гомогенное жидкое без пристеночного компонента. Однако, несмотря на общие цитологические свойства, строение трёх отмеченных выше вариантов серозной цистаденомы различно.

Макроскопически серозная микрокистозная аденома представляет собой одиночную, хорошо отграниченную округлую опухоль диаметром 2,5-16 см; иногда она состоит из многочисленных небольших кист, собранных вокруг звездообразного солидного компонента, который в ряде случаев содержит кальцификаты. Две трети серозных микрокистозных аденом локализуются в теле и хвосте.

Макроскопически серозная олигокистозная плохо отграниченная аденома представлена несколькими крупными кистами (отсюда и другое название этой опухоли — макрокистозная серозная аденома). Преимущественно располагается в головке ПЖ, нередко сдавливая общий жёлчный проток и вызывая механическую желтуху.

У больных с синдромом Хиппеля-Линдау серозные цистаденомы развиваются во всех отделах ПЖ. и уже на ранних этапах заболевания вся железа может быть кистозно изменена.

Взаимосвязь серозных цистаденом с солидным вариантом серозной цистаденомы и серозной цистаденокарциномой возможна, но до сих пор не доказана.

Патогенез

Патогенез серозных цистаденом, как и большинства других опухолей, не изучен. Недавно проведённые молекулярно-генетические исследования приоткрыли завесу тайны над патогенезом этих опухолей. При синдроме Хиппеля—Линдау была выявлена врождённая мутация гeнa VHL хромосомы Зр. Интересно, что при серозной микрокистозной аденоме эта мутация выявлена лишь в 22% случаев. В то же время, более чем у половины больных серозными микрокистозными аденомами была выявлена потеря гетерозиготности в хромосоме 10q.

Таким образом, мутация гена VHL, по всей видимости, имеет относительное значение в развитии серозных микрокистозных аденом, в то время как изменения гена 10q могут играть основную роль. Причастен ли ген VHL к патогенезу серозной олигокистозной плохо отграниченной аденомы и серозной цистаденокарциномы, в настоящее время не известно.

Диагностика

Клиническая картина. В большинстве случаев серозная микрокистозная аденома протекает скрыто. Известны такие симптомы, как дискомфорт в животе и болевой абдоминальный синдром. Значительно реже выявляют похудание, желтуху, сдавление ДПК со стенозом выходного отдела желудка, которые более типичны для олигокистозной аденомы.

Большую опухоль можно пропальпировать через переднюю брюшную стенку в виде округлого плотноэластического неподвижного малоболезненного образования с чёткими границами.

Методики визуализации. Как и при других заболеваниях ПЖ, для скрининга применяют УЗИ. В случае выявления объёмного гитгоэхогенного образования с чёткими границами без акустической тени и с внутренним строением по типу “пчелиных сот”, диаметром менее 2 см, диагноз серозной цистаденомы очень вероятен. В 10—30% случаев в септах обнаруживают кальцинаты; реже солидны й центральный компонент опухоли кальцинируется целиком, иногда имеет «звёздчатый» вид.

При синдроме Хиппеля—Линдау микрокисты располагаются мультицентрически или диффузно, в ряде случаев поражая всю железу. Сложности возникают при диагностике микрокистозных аденом, имеющих выраженный центральный стромальный компонент, который имитирует солидную опухоль; мелкие кисты при этом могут быть и не видны.

При КТ микрокистозная аденома выглядит как объемное образование, деформирующее контуры ПЖ. Очаг гомогенный, плотность его чуть выше, чем у воды, он изоэхогенный по отношению к паренхиме железы. Кальцинаты, если они есть, всегда располагаются в центре кистомы, в отличие от кальцинатов в стенках муцинозной цистаденомы. Нередко при крупных цистаденомах в центре опухоли выявляют фиброзный стромальный компонент.

Наилучшей визуализации септ и «сот» можно достичь в паренхиматозной фазе КТ. Наличие центральной кальцификации в сочетании с центральным стромальным компонентом и тонкими септами в значительной степени позволяет предполагать диагноз серозной цистаденомы. К сожалению, макрокистозные серозные аденомы не имеют даже условно специфичных маркёров при проведении КТ

МРТ позволяет получить важную дополнительную информацию, особенно при оценке септ. При микрокистозных аденомах можно определить даже небольшой объём жидкости, содержащейся в мелких кистах с плотными септами, которые в совокупности напоминают «губку». В тоже время, как мы уже неоднократно отмечали, существенный недостаток МРТ — невозможность визуализации кальцификатов.

МРХПГ позволяет оценить пространственное отношение аденомы к протоку ПЖ и общему жёлчному протоку, что позволяет отличить её от внутрипротоковой папиллярной опухоли, особенно при расположении в головке. Отсутствие связи с протоком ПЖ подтверждает диагноз серозной цистаденомы. МРТ при олигоцистных аденомах не имеет типичных признаков и даже не позволяет провести дифференциальную диагностику с муцинозной цистаденомой.

Лечение и прогноз

При установленном диагнозе, небольших размерах кист и при отсутствии угрозы осложнений можно остановиться на выжидательной тактике с постоянным наблюдением. При расположении в головке, крупных размерах опухоли и высоком риске осложнений применяют хирургическое лечение. Поскольку опухоль доброкачественная, широко используют различные способы дренирования кист, реже выполняют резекцию. Прогноз благоприятный. После радикальной резекции кист рецидивы отсутствуют. При развитии функциональных нарушений, особенно при синдроме Хиппеля—Линдау, проводят заместительную полиферментную и гипогликемическую терапию.

Маев И.В., Кучерявый Ю.А.

Опубликовал Константин Моканов

Источник

Лучевая диагностика серозной цистаденомы поджелудочной железы

а) Терминология:

1. Сокращения:

• Серозная цистаденома (serous cystadenoma – SCA)

2. Синонимы:

• Серозная кистозная опухоль поджелудочной железы, богатая гликогеном цистаденома, микрокистозная аденома поджелудочной железы

3. Определения:

• Доброкачественное эпителиальное новообразование, развивающееся из центроацинарных клеток экзокринного компонента поджелудочной железы и состоящее из мелких кист с богатым белком содержимым, разделенных фиброваскулярными соединительнотканными перегородками

б) Визуализация:

1. Общая характеристика:

• Основные диагностические признаки:

о Солитарное губкоподобное или типа пчелиных сот образование с центральным рубцом, от которого расходятся отростки

• Локализация:

о Обычно в теле и хвосте, 30% в головке железы

• Размеры:

о Размеры вариабельны, в среднем 4,9 см

о Гигантская серозная цистаденома (> 10 см) встречается редко

• Морфология:

о Дольчатое, четко отграниченное кистозное образование

о Подклассификация ВОЗ выделяет два морфологических типа:

– Серозные микрокистозные аденомы: типа пчелиных сот (20—40% случаев) или поликистозные

– Серозная олигокистозная аденома/макрокистозный вариант (<10% случаев): обычно однокамерная или состоит из единичных крупных кист (>2 см)

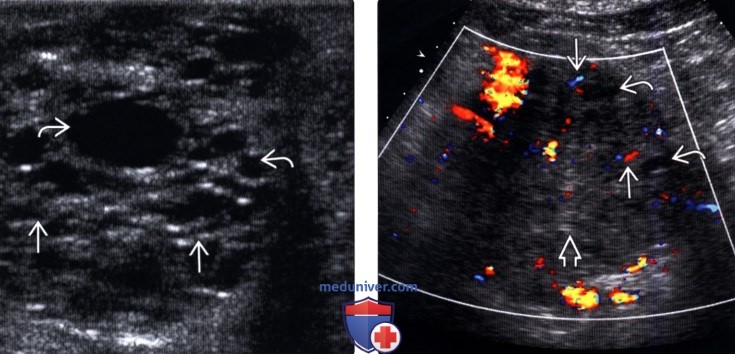

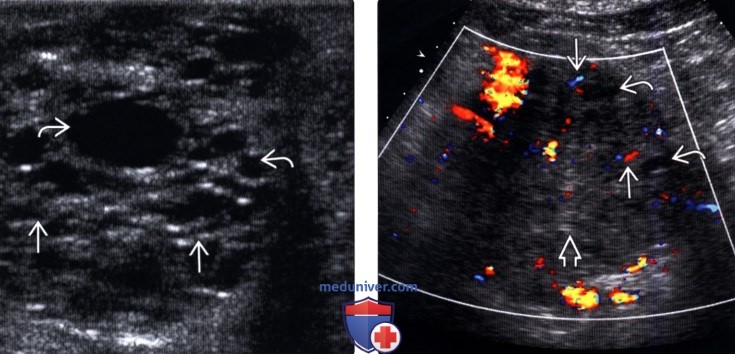

2. УЗИ при серозной цистаденоме поджелудочной железы:

• УЗИ в черно-белом режиме:

о Четко отграниченное дольчатое гетерогенное образование, создающее эффект заднего акустического усиления

о Как правило → картина солидного эхогенного образования, обусловленная наложением сигналов от мелких кист:

– Слабо эхогенное выглядящее солидным образование (множественное наложение сигналов многочисленных мелких кист)

– Мультикистозное образование, имеющее перегородки и выглядящий солидным компонент:

Анэхогенные кистозные зоны, обычно локализующиеся на периферии

Эхогенная зона в центре = центральный рубец (имеется в 30% случаев); ± кальциноз

– Макрокистозный вариант: анэхогенная киста ± несколько перегородок

о Расширение общего желчного протока и протока поджелудочной железы не характерно

• Цветовая допплерография:

о Повышенная васкуляризация септ

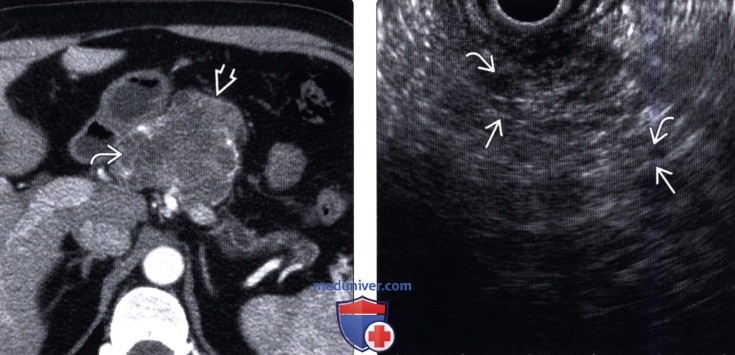

(Левый) При КТ с контрастным усилением на аксиальной томограмме определяется четко отграниченное дольчатое образование поджелудочной железы, содержащее скопления мелких кист, что создает характерную для серозной цистаденомы картину пчелиных сот.

(Правый) У этого же пациента при эндоскопическом ультразвуковом исследовании визуализируется преимущественно эхогенное объемное образование; такая картина обусловлена наложением многочисленных акустических сигналов от бессчетного количества мелких кист и разделяющей их фиброзной стромы. После хирургической резекции подтвержден диагноз серозной цистаденомы поджелудочной железы.

3. КТ при серозной цистаденоме поджелудочной железы:

• Микрокистозная форма: классическая картина пчелиных сот:

о Тонкая стенка с контрастными септами, ограничивающими мелкие кисты:

– Скопление > 6 кист; каждая обычно <1 см

– Соединяясь, септы могут формировать характерный центральный звездчатый рубец ± кальциноз

– При мелких размерах кистозных полостей и преобладании контрастных перегородок может симулировать солидное образование

о Поликистозный тип: множественные кисты <2 см, разделенные контрастными фиброзными перегородками ± кальциноз

• Макрокистозная серозная цистаденома: обычно однокамерная:

о Одна/несколько полостей; тонкая неконтрастная стенка

4. МРТ при серозной цистаденоме поджелудочной железы:

• Метод помогает выявить кистозные полости в ткани опухолей, выглядящих солидными при УЗИ и КТ

• Т1-ВИ: гипоинтенсивная опухоль, центральный рубец и кальциноз:

о Изредка может наблюдаться кровоизлияние в ткань опухоли → неравномерная интенсивность сигнала

• Т2-ВИ: гиперинтенсивные кистозные компоненты, гипоинтенсивные перегородки, центральный рубец и кальциноз

• Т1-ВИ с контрастированием: отсроченное контрастирование перегородок и центрального рубца

• МР холангиопанкреатография: сообщение с протоком поджелудочной железы отсутствует

5. Другие методы исследования:

• Эндоскопическое УЗИ:

о Более высокое пространственное разрешение, чем при традиционном УЗИ брюшной полости, благодаря чему часто позволяет диагностировать микрокистозные формы опухоли:

– Четко отграниченное образование типа пчелиных сот с центральным звездчатым рубцом (микрокистозный тип)

– Слабо развитая стенка кисты

– Тонкая внутренняя перегородка; при допплерографии выявляется развитая сосудистая сеть

о Может использоваться как метод контроля при выполнении тонкоигольной аспирации содержимого кисты в диагностически неясных случаях, например, при макрокистозном варианте кисты:

– Низкая вязкость, низкие уровни амилазы и ракового эмбрионального антигена (<5 нг/мл)

6. Рекомендации по визуализации:

• Оптимальный метод визуализации:

о МРТ или КТ с контрастным усилением

о Эндоскопическое УЗИ: обеспечивает более высокую детализацию морфологического строения новообразования, может использоваться как метод контроля при аспирации кисты/биопсии:

– Инвазивная методика

– Предположительный диагноз основывается на характерной картине микрокистозного образования

– В случае неспецифической картины при эндоскопическом УЗИ выполняется тонкоигольная аспирация под контролем эндоскопического УЗИ

• Рекомендации по методике проведения исследования

о У пациентов худощавого телосложения с помощью высокочастотного датчика при стандартном УЗИ брюшной полости удается выявить мелкие кисты в ткани опухоли

о Тщательное исследование на предмет плохо различимых кальцинатов поджелудочной железы

(Левый) При интраоперационном УЗИ образования поджелудочной железы на поперечном УЗ срезе определяются многочисленные мелкие кисты, разделенные линейными перегородками.

(Правый) При цветовой ультразвуковой допплерографии образования поджелудочной железы определяются центральная эхогенная зона и лежащие на периферии мелкие кисты; в разделяющих их перегородках регистрируется кровоток.

в) Дифференциальная диагностика серозной цистаденомы поджелудочной железы:

1. Псевдокиста поджелудочной железы:

• Наиболее часто встречающееся кистозное образование поджелудочной железы

• Скопление секрета поджелудочной железы, окруженное фиброзной капсулой

• Определяется четко отграниченная капсула, в отличие от не визуализирующейся стенки серозной цистаденомы

• Обычно однокамерная; перегородки, солидный компонент или центральный кальциноз отсутствуют

• Панкреатит- в настоящий момент или в прошлом

2. Муцинозная цистаденома поджелудочной железы:

• Многокамерное кистозное образование с эхогенными внутренними перегородками

• По результатам лучевых исследований может быть неотличима от макрокистозной серозной цистаденомы

• Чаще всего локализуется в хвосте поджелудочной железы

• Более толстая стенка с кальцинатами, для которых характерно периферическое положение

• Внутренний солидный компонент указывает на злокачественную опухоль

3. Внутрипротоковая сосочковая муцинозная опухоль:

• Низкозлокачественная опухоль, развивающаяся из главного протока поджелудочной железы или его боковой ветви

• Опухоль боковой ветви протока поджелудочной железы из-за расширения мелких ветвей протока напоминает серозную микрокистозную аденому

о Скопление мелких кист по типу виноградной грозди

о Сообщается с главным протоком поджелудочной железы

о Может быть множественной

• Может наблюдаться расширение протока поджелудочной железы

4. Кистозная нейроэндокринная опухоль:

• Солидное образование, не сопровождающееся расширением протоков поджелудочной железы

• Может содержать кистозные компоненты, содержащие геморрагический детрит и возникающие вследствие дегенерации или центрального некроза

• При серозной цистаденоме кровоизлияния наблюдаются редко

5. Карцинома протока поджелудочной железы:

• По сравнению с серозной цистаденомой встречается чаще

• Изредка наблюдается некроз или из-за развития фиброза формируется картина кистозной опухоли

• Отсутствие кальциноза

• Наблюдается расширение протока поджелудочной железы и/или общего желчного протока; окружение опухолью сосудов ± регионарные/отдаленные метастазы

6. Солидная псевдопапиллярная опухоль:

• Редкая опухоль, содержащая солидный и кистозный компоненты, с толстой капсулой и зонами некроза и кровоизлияния

• При серозной цистаденоме кровоизлияния в ткань опухоли наблюдаются редко

• Обычно развивается у молодых женщин

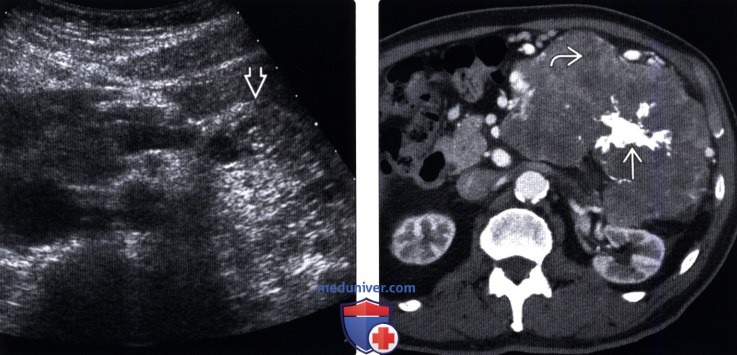

(Левый) На поперечном УЗ срезе брюшной полости в хвосте поджелудочной железы определяется гетерогенное гиперэхогенное образование с нечеткими контурами, являющееся источником интенсивных отраженных накладывающихся друг на друга акустических сигналов от множества мелких трудноразличимых кист.

(Правый) При КТ с контрастным усилением на аксиальной томограмме в теле и хвосте поджелудочной железы визуализируется крупная дольчатая серозная цистаденома с низким коэффициентом ослабления, состоящая из мелких кистозных пространств и содержащая плотный звездчатой формы кальцинат центрального рубца.

г) Патология:

1. Общая характеристика:

• Сопутствующая патология:

о Болезнь Гиппеля-Линдау: могут развиваться множественные серозные цистаденомы

• Как правило, не озлокачествляются

2. Макроскопические и хирургические особенности:

• Четко отграниченное округлое/овоидное кистозное образование с бугристой из-за выбухающих кист поверхностью

• Макроскопически на срезе:

о Губчатая структура, обусловленная наличием множества мелких кист (1-20 мм)

о Жидкость в кистах обычно прозрачная без слизистых сгустков:

– Редко-геморрагическое содержимое

о Расходящиеся от центрального рубца тонкие перегородки ± дистрофический кальциноз

3. Микроскопия:

• Кисты выстланы мелкими кубическими эпителиальными клетками с прозрачной цитоплазмой и минимальным количеством муцина:

о Богаты гликогеном; не отмечается ни клеточной атипии, ни фигур митоза

• Положительное окрашивание на эпителиальный мембранный антиген и высоко- и низкомолекулярный цитокератины

• Фиброваскулярные перегородки

• Прилегающая ткань поджелудочной железы: не изменена или очаговая атрофия

д) Клинические особенности:

1. Проявления серозной цистаденомы поджелудочной железы:

• Наиболее частые жалобы/симптомы:

о Обычно не вызывает жалоб или сопровождается неопределенными болями в животе

о Может сопровождаться тошнотой, рвотой, потерей веса, появлением пальпируемого образования, желтухой

о Другие жалобы/симптомы со стороны соседних органов (желудок, кишечник), связанные с наличием объемного образования

2. Демография:

• Возраст:

о Пациенты средней и пожилой возрастных групп (чаще всего)

о Средний возраст 61,5 лет

• Пол:

о М:Ж= 1:4

3. Эпидемиология:

о Кистозные новообразования поджелудочной железы встречаются редко

о Составляет 20% всех кистозных новообразований поджелудочной железы; лишь 1% от всех новообразований поджелудочной железы

4. Течение и прогноз:

• Клиническое течение-доброкачественное медленно растущее новообразование:

о Остаются стационарными в течение многих лет, рост очень медленный (около 0,12 см/год), осложнения отсутствуют

• В редких случаях опухоль становится агрессивной и вызывает развитие симптоматики (обычно крупные новообразования, локализующиеся в головке поджелудочной железы):

о Опухоли >4 см растут быстрее (около 2 см/год)

о Потенциальные осложнения: обструкция общего желчного протока или хронический обструктивный панкреатит, обструкция кишки; инвазия в окружающие структуры или сосуды

о Отдаленные метастазы или метастазы в регионарных лимфоузлах наблюдаются очень редко

• Прогноз:

о Прекрасный: традиционно считается, что опухоль не обладает потенциалом козлокачествлению

о Однако изредка встречаются местно-агрессивные или злокачественные подтипы опухоли (0,8%)

о В случаях агрессивного поведения опухоли или развития симптоматики после полного иссечения хирургическим путем при отсутствии опухолевых клеток в краях макропрепарата прогноз хороший

о После неполной резекции может рецидивировать

5. Лечение серозной цистаденомы поджелудочной железы:

• При бессимптомном течении, небольших размерах опухоли и уверенности в диагнозе возможна консервативная тактика лечения:

о Контроль каждые 6-12 месяцев, пока в течение двух лет новообразование не будет оставаться стабильным

• При развитии симптоматики и больших размерах опухоли → полное хирургическое иссечение:

о При отсутствии опухолевых клеток в краях макропрепарата выполнения контрольных лучевых исследований не требуется

е) Диагностическая памятка:

1. Следует учесть:

• Необходимо дифференцировать от других кистозных новообразований поджелудочной железы, таких, как псевдокисты или кистозные опухоли, способных малигнизироваться

2. Советы по интерпретации изображений:

• Четко отграниченное дольчатое кистозное новообразование, состоящее из многочисленных мелких кист (1-20 мм), разделенных тонкими богато васкуляризованными перегородками

ж) Список использованной литературы:

1. But DY et al: То fine needle aspiration or not? An endosonographer’s approach to pancreatic cystic lesions. Endosc Ultrasound. 3(2):82-90, 2014

2. Dewhurst CE et al: Cystic tumors of the pancreas: imaging and management. Radiol Clin North Am. 50(3):467-86, 2012

3. Kucera JN et al: Cystic lesions of the pancreas: radiologic-endosonographic correlation. Radiographics. 32(7):E283-301,2012

4. Choi JY et al: Typical and atypical manifestations of serous cystadenoma of the pancreas: imaging findings with pathologic correlation. AJR Am J Roentgenol. 193(1):136-42, 2009

– Также рекомендуем “УЗИ, МРТ при внутрипротоковой папиллярной муцинозной опухоли поджелудочной железы”

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 9.11.2019

Источник