Методы визуализации поджелудочной железы

Поджелудочная железа располагается забрюшинно. Головка ее находится справа от срединной линии в петле двенадцатиперстной кишки, а хвост простирается по направлению к воротам селезенки. Обшая длина железы 12—15 см, ширина — 3—6 см, толщина 2—4 см. Секрет железы выделяется через проток поджелудочной железы {вирсунгов проток), диаметр которого

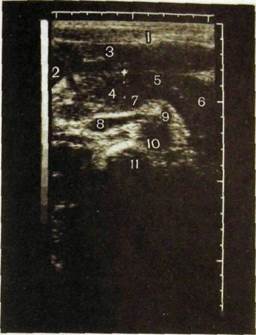

Рис. III. 147. Сонограмма нормальной поджелудочной железы и схема к ней.

1 — передняя брюшная стенка;

2 — желчный пузырь; 3 — левая доля печени; 4—6 — соответственно головка, тело и хвост поджелудочной железы; 7 — селезеночная вена; 8 — нижняя полая вена; 9 — верхняя брыжеечная артерия; 10 — аорта; II — тело позвонка.

обычно не превышает 2—3 мм. Он открывается в двенадцатиперстную кишку вместе с общим желчным протоком через большой сосок двенадцатиперстной кишки. Добавочный проток поджелудочной железы (сантори-ниев проток) открывается через малый сосок двенадцатиперстной кишки.

На обзорных рентгенограммах брюшной полости поджелудочная железа неразличима. Исключением являются лишь редкие случаи обызвествлений — паренхимы, стенок псевдокист и камней в протоках при хроническом панкреатите. На обзорных снимках, а также при контрастном рентгенологическом исследовании желудка и кишечника могут быть выявлены косвенные признаки поражения железы. Так, при объемных поражениях ее наблюдается раздвигание петель тонкой кишки, увеличение расстояния между желудком и поперечной ободочной кишкой. Особенно наглядно объемные процессы в головке железы проявляются со стороны петли двенадцатиперстной кишки: она расширяется, стенки кишки деформируются, нисходящая часть ее приобретает форму «перевернутой тройки» {симптом Фростберга). При остром панкреатите на рентгенограммах грудной клетки могут выявляться инфильтраты в базальных отделах легких и плевральный выпот.

Сонография является первичным методом исследования поджелудочной железы. На сонограммах железа выявляется как удлиненная не совсем однородная полоска между левой долей печени и желудком спереди и нижней полой веной, брюшной аортой, позвоночником и селезеночной веной сзади (рис. III. 147). Рядом с железой можно выявить другие анатомические структуры; верхнюю брыжеечную артерию и вену, селезеночную артерию, печеночную артерию, портальную вену. Эхогенность железы обычно несколько выше, чем печени. Следует учесть то обстоятельство, что поджелу-

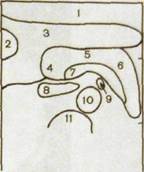

Рис. Ш.148. Компьютерная томограмма нормальной поджелудочной железы.

1 — правая доля печени; 2 ~ левая доля; 3—5 — соответственно головка и хвост поджелудочной железы; 6 — брюшная аорта; 7 — верхний полюс левой почки; 8 — селезенка.

дочная железа видна на сонограммах далеко не у всех лиц. Примерно у 20 % больных ультразвуковая локация железы затруднена из-за раздутых газом кишечных петель. Проток железы выявляется на сонограммах лишь у УЗ пациентов. Определенную полезную информацию дает цветное доппле-ровское картирование. Оно позволяет оценить внутриорганный кровоток, что используют в дифференциальной диагностике объемных поражений. Пространственное разрешение сонографии в диагностике объемных процессов в поджелудочной железе составляет около 1 см.

Компьютерная томография позволяет получить исключительно важную информацию о состоянии поджелудочной железы (рис. Ш.148). Ее пространственное разрешение значительно лучше, чем у сонографии, и составляет около 3—4 мм. КТ дает возможность точно оценить состояние самой железы, а также других органов: желчных путей, почек, селезенки, брыжейки, кишечника. Существенным преимуществом КТ перед сонографией является возможность визуализировать железу в тех случаях, когда ультразвук бессилен — в условиях выраженного метеоризма. Для дифференциальной диагностики объемных образований применяют КТ с усилением, т.е. введением контрастных веществ. МРТи сцштиграфия имеют в настоящее время пока еще ограниченное значение в обследовании больных с поражениями поджелудочной железы.

Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ) является важным диагностическим исследованием протоков поджелудочной железы и в некоторой степени ее паренхимы (рис. III. 149). Этот метод позволяет оценить проходимость протоков при раке и панкреатите, что исключительно важно при составлении плана хирургического лечения, а также выявить патологическое сообщение протоков с кистозными образованиями.

Ангиографию поджелудочной железы в настоящее время применяют редко, главным образом для дифференциальной диагностики эндокринных

опухолей железы и в некоторых случаях для уточнения характера оперативного вмешательства. Контрастируют чревный ствол и верхнюю брыжеечную артерию.

Рнс. III. 149. Эндоскопическая ретроградная панкреатограмма. Контрастное вещество равномерно заполнило проток поджелудочной железы и его ветви.

Интервенционные методы при исследовании поджелудочной железы включают тонкоигольную биопсию, дренирование и эмболизацию. Тонкоигольную биопсию осуществляют под контролем сонографии или КТ. С ее помощью удается исследовать содержимое кисты, абсцесса, выполнить биопсию опухолевой ткани. Путем чрес-кожного дренирования осуществляют лечение абсцессов и кист. В ряде случаев прибегают к внутреннему дренированию псевдокисты поджелудочной железы в желудок или кишечник. Это дает возможность

избежать оперативного вмешательства у тех пациентов, у которых оно по каким-либо причинам противопоказано. Эмболизацию артерий поджелудочной железы проводят при наличии аневризм, которые могут возникнуть в качестве осложнений хронического индурационного панкреатита.

5.3.1. Лучевая диагностика поражений поджелудочной железы

Острый панкреатит диагностируют на основании результатов не только клинического обследования и лабораторных анализов (в частности, увеличения концентрации трипсина в крови), но также главным образом КТ и МРТ. При КТ определяют увеличение железы, повышение ее плотности из-за отека. После предварительного обзорного томографического исследования проводят усиленную КТ. Это позволяет отграничить острый отечный панкреатит, при котором наблюдается увеличение плотности тени железы после введения контрастного вещества, и геморрагически-некротическую форму панкреатита, прикоторой такого усиления плотности ткани железы в ответ на введение контрастного вещества не происходит. Кроме того, КТ позволяет выявить осложнения панкреатита — образование кист и абсцессов. Сонография при данном заболевании имеет меньшее значение, так как ультразвуковая визуализация железы вообще затруднена из-за наличия большого количества вздувшихся петель кишечника.

При хроническом панкреатите результаты сонографии более убедительны. Железа может быть увеличенной или уменьшенной

(при фиброзной форме пан

(при фиброзной форме пан

креатита). Хорошо диагности

руются даже мелкие отложе

ния извести и конкременты, а

также псевдокисты. На ком

пьютерных томограммах очер-

|Ш тания поджелудочной железы

jg неровные и не всегда четкие,

плотность ткани неоднородна. Абсцессы и псевдокисты обусловливают участки пониженной плотности (5—22 HU). Дополнительные данные могут быть получены посредством ЭРХПГ (рис. Ш.150). На пан-креатограммах обнаруживают деформацию протоков, их расширения, сужения, незаполнение, проникновение контрастного вещества в псевдокисты.

Ряс. Ш.150. Эндоскопическая ретроградная панкреатограмма. Хронический панкреатит. Значительное расширение протока поджелудочной железы и его ветвей.

1 — тень дуоденоскопа; 2 — проток поджелудочной железы.

Обследование пациентов с подозрением на опухоль поджелудочной железы начинают с сонографии. Опухоль вызывает увеличение какой-либо части железы, чаше всего ее головки. Контуры этого отдела становятся неровными. Сам опухолевый узел виден как однородное образование с неровными контурами. Если раковая опухоль сдавливает или прорастает общий желчный и панкреатический протоки, то они местами расширяются. Одновременно выявляют застойное увеличение желчного пузыря, а также сдавление селезеночной или воротной вены. Могут быть обнаружены метастазы в лимфатических узлах брюшной полости и печени.

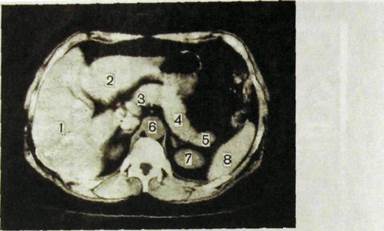

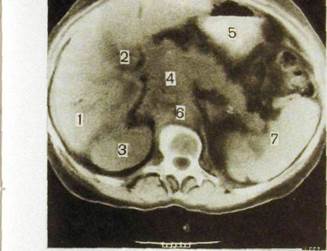

На компьютерных томограммах определяется много сходных признаков: увеличение пораженного отдела или всей поджелудочной железы, неровность ее контуров, расширение желчных протоков, негомогенность структуры железы в области опухоли (рис. Ш.151, III. 152). Можно установить прорастание опухоли в сосуды и соседние ткани, метастазы в лимфатических узлах, печени, почках и т.д. В сомнительных случаях прибегают к введению контрастного вещества. На усиленных компьютерных томограммах опухолевые узлы отображаются более четко, так как повышение плотности их тени заметно отстает от усиления тени нормальной ткани поджелудочной железы. Плотность кистозных образований на усиленных компьютерных томограммах вообще не меняется.

Ряд важных симптомов обнаруживают при ЭРХПГ. К ним относятся сужение или ампутация протоков (иногда с расширением престенотическо-го отдела), разрушение боковых ветвей протока, смещение его опухолью, деформация терминальной части общего желчного и панкреатического протоков (рис. III. 153).

Рис. Ш.151. Компьютерная томограмма и схема к ней. Рак поджелудочной железы.

1 — печень; 2 — желчный пузырь; 3 — правая почка; 4 — опухоль поджелудочной железы; 5 — желудок; 6 — брюшная аорта; 7 — селезенка.

Рис. Ш.152. Компьютерная томограмма. Опухоль (указана стрелкой) тела и хвоста поджелудочной железы.

Рис. Ш.153. Эндоскопическая ретроградная панкреатограмма. Рак поджелудочной железы. Опухоль вызвала значительное сужение (указано стрелкой) протока поджелудочной железы в ее головке.

Исследование функции поджелудочной железы осуществляют с помощью не только лабораторной диагностики, но и радиоиммунологического анализа. Как известно, поджелудочная железа выполняет две основные физиологические функции. Во-первых, как экзокринная (внешнесекретор-ная) железа она выделяет в двенадцатиперстную кишку сок, содержащий ферменты, гидролизующие основные группы пищевых полимеров. Во-вторых, как эндокринная (внутрисекреторная) железа она секретирует в кровь полипептидные гормоны, регулирующие ассимиляцию пищи и некоторые метаболические процессы в организме. Как внешнесекреторную, так и внутрисекреторную функции железы изучают с помощью радиоиммунных тестов. О выделении железой липазы судят на основе радиометрии всего тела человека после приема внутрь радиоактивного триолеат-глицерина. Содержание трипсина определяют радиоиммунным методом.

Инсулин участвует в расщеплении сахара и является основным регулятором уровня глюкозы в крови. Он вырабатывается р-клетками поджелудочной железы в виде проинсулина. Последний состоит из двух частей: биологически активной формы — собственно инсулина и неактивной формы — С-пептида. Освобождение этих молекул происходит в крови. Инсулин достигает печени и там участвует в обмене веществ. При этом около 60 % его инактивируется, а остаток возвращается в кровоток. С-пептид проходит печень неизмененным, и его концентрация в крови сохраняется. Таким образом, хотя инсулин и С-пептид экскретируются поджелудочной железой в равных количествах, последнего в крови больше, чем инсулина.

Исследование гормонально-ферментативной активности поджелудочной железы выполняют посредством нагрузочных проб с глюкозой. С noil?

мощью стандартного тест-набора анализируют концентрацию гормонов до, а также через 1 и 2 ч после приема 50 г глюкозы. В норме концентрация инсулина после приема глюкозы начинает увеличиваться, а затем снижается до нормального уровня. У больных со скрыто проявляющимся диабетом и нормальным содержанием сахара в крови уровень инсулина в крови повышается медленно, максимальный подъем наступает через 90—120 мин. При явном диабете подъем инсулина в ответ на сахарную нагрузку еще больше угнетен, максимум регистрируется через 2—3 ч. Ценность определения С-пептида велика в тех случаях, когда больные длительно лечились инсулином, так как радиоиммунологическим способом определить инсулин в крови не удается.

Источник

Несмотря на постоянное совершенствование диагностических методик и улучшение технического оснащения многих клиник, не очень грамотные специалисты приписывают своим пациентам несуществующие у них в реальности болезни. Одним из лидеров таких огульных «диагнозов» зачастую оказывается хронический панкреатит. Горе-врач, краем глаза взглянув на экран аппарата или в заключение доктора, проводящего ультрасонографию (УЗИ), начинает выдавать испуганному больному рекомендации и назначать серьезные медикаментозные препараты. Между тем существует немало методик обследования, позволяющих комплексно оценить состояние поджелудочной железы и верифицировать ее заболевания.

Каждый квалифицированный специалист знает, что современная диагностика различных недугов поджелудочной железы основывается на вдумчивом анализе всех результатов обследования пациента, а не на каком-то одном показателе. Чтобы обнаружить эти болезни доктора, как правило, используют следующие методы:

- клинические;

- лабораторные;

- инструментальные.

Клинические методы

Наиболее частый симптом болезней поджелудочной железы – боль в животе. Однако характер и интенсивность болей при разных заболеваниях различны.Первоначальную диагностическую информацию внимательный врач получает из беседы с больным. Ведь заболевания, поражающие поджелудочную железу, имеют определенные клинические проявления. Наиболее специфичным признаком считаются боли, которые:

- имеют разную интенсивность (от незначительных до нестерпимых) и продолжительность;

- возникают в верхней части живота (их местоположение определяется локализацией болезнетворного процесса: если поражена головка железы, то болит правое подреберье, если вовлечено тело, то боли возникают в подложечной зоне, при поражении хвоста они находятся в левом подреберье);

- могут отдавать (иррадиировать) в спину, за грудину, в левую руку, поясницу или в левую лопатку;

- появляются или усиливаются после употребления кислой, жирной, копченой, острой еды или алкоголя;

Кроме того, больные рассказывают о беспокоящих их:

- поносах;

- упорной тошноте, часто сопутствующей болям;

- рвоте без облегчения;

- похудении (свидетельствующем о выраженной воспалительной или раковой интоксикации и/или расстройстве выработки ферментов поджелудочной железы);

- лихорадке (спутнике интоксикации);

- увеличении живота (за счет вздутия или скопления в нем излишней жидкости);

- желтухе (наблюдается при передавливании желчных протоков отекшей или пораженной объемным процессом головкой поджелудочной железы);

- зуде (он, как правило, сопутствует желтухе);

- нарушении общего самочувствия.

Важное значение отводится и врачебному осмотру пациента. Заподозрив поражение поджелудочной железы, доктор более внимательно осматривает кожу, слизистые, прощупывает живот в зоне проекции этого органа, нажимает на особые «панкреатические» точки в разных положениях тела. Иногда удается не только выявить болезненность в конкретной области, но и пропальпировать опухоль или отекшую часть органа.

Лабораторные методы

Лабораторные исследования помогают уточнить болезнь поджелудочной железы, оценить ее активность, тяжесть, наличие поражений продукции пищеварительных ферментов и гормонов. В зависимости от конкретного клинического случая и технических возможностей лечебно-профилактического учреждения врачи могут назначить:

- гемограмму (при воспалении и/или гнойных осложнениях возникают повышение лейкоцитов, тромбоцитов, ускорение СОЭ; в случае рака еще появляется анемия);

- биохимические тесты крови и мочи (подъем липазы, общей и панкреатической амилазы, эластазы-1, трипсина крови или амилазы мочи наблюдается на высоте воспаления, а снижение этих ферментов может отражать потерю клеток поджелудочной железы и угнетение экскреторной панкреатической функции, высокий С-реактивный белок крови может сопровождать активное воспаление или злокачественный опухолевый процесс, а повышение глюкозы – фиброз поджелудочной железы, увеличение билирубина, АСТ и АЛТ, щелочной фосфатазы, гаммаглутамилтранспептидазы в сыворотке нередко свидетельствует о сдавлении желчных протоков);

- копрограмму (при замещении вырабатывающих ферменты клеток поджелудочной железы соединительной тканью – фиброзе, в этом анализе кала сначала выявляются признаки непереваривания жиров, а затем белков);

- оценку фекальной эластазы-1 (снижение уровня этого ферментативного показателя в кале позволяет устанавливать экскреторную недостаточность поджелудочной железы на сравнительно ранней стадии, наблюдающуюся при серьезных панкреатитах, муковисцидозе, злокачественных опухолях);

- определение онкомаркеров (подъем ракового эмбрионального антигена, СА 19-9, СА 50, СА 242, панкреатического онкофетального антигена может наблюдаться при злокачественном перерождении панкреатической ткани или прогрессировании рака);

- тесты, выявляющие ферментативную (экскреторную) недостаточность поджелудочной железы: тест Лунда, бентираминовый тест, панкреатолауриновая проба, тест с метионином, тест с эфиром-мехолилом или с парааминобензойной кислотой и др. (применяются редко);

- глюкозотолерантный тест или нагрузочная проба с крахмалом (применяются для обнаружения инкреторных расстройств – нарушения выработки инсулина панкреатическими бета-клетками).

Правильно истолковать результаты анализов и оценить, насколько выявленные изменения связаны с патологией поджелудочной железы, может только доктор. Ведь одни лишь лабораторные данные неоднозначны. Например, повышение ферментов (амилазы и др.) при панкреатитах бывает кратковременным и к тому же встречается и при других недугах (при почечной недостаточности, гинекологических болезнях и др.). Поэтому нормальные значения этих параметров не опровергают наличие острой фазы панкреатита, а их увеличение необязательно свидетельствует о проблемах с поджелудочной железой.

Инструментальные методы

Ультразвуковое исследование поджелудочной железы помогает диагностировать воспалительный процесс в ее тканях, а также опухоли, камни, рубцы и возрастные изменения.Инструментальные методы считаются неотъемлемой частью верификации недугов, поражающих поджелудочную железу. Они позволяют оценить величину и визуализировать структуру этого органа, обнаружить отек, камни, гнойники, кисты и псевдокисты, сужения протоков, новообразования, фиброз, аномалии внутриутробного формирования. Перечень этих исследований может включать:

- фиброэзофагогастродуоденоскопию (эндоскопический визуальный осмотр может установить изменения в зоне впадения панкреатического протока в двенадцатиперстную кишку);

- обзорную рентгенографию брюшной полости (метод может показать камни-кальцификаты в ткани или в протоках поджелудочной железы);

- контрастную дуоденографию (при увеличении головки поджелудочной железы меняется форма наполненной барием двенадцатиперстной кишки);

- ультразвуковое исследование (наиболее распространенное исследование изучает величину, контур, структуру поджелудочной железы, состояние ее протоковой системы и желчных путей, уточняет наличие лишней жидкости в брюшной полости, поэтому позволяет обнаружить воспаление, возрастные изменения, камни, кисты, рубцы, опухоли (чей диаметр больше 2 см), метастатическое поражение, некоторые осложнения);

- эндоультрасонографию (дополняет предыдущую диагностическую процедуру, позволяя более детально определить структурные нарушения панкреатической ткани и изменения протоков, увеличение находящихся рядом лимфоузлов);

- компьютерную томографию (по сравнению с уже описанными методиками это исследование более информативно в визуализации псевдокист, новообразований, атрофических процессов в поджелудочной железе, осложнений панкреатита и поражений соседних органов, но имеет лучевую нагрузку);

- МРТ-холангиопанкреатографию (методика анализирует проходимость, форму и размеры протоков билиарнопанкреатической системы, оценивает состояние панкреатической ткани и желчного пузыря);

- эндоскопическую ретроградную холангиопанкреатографию – ЭРХПГ (наиболее информативное исследование для обнаружения сужения протоков за счет рубцов, камней, белковых пробок или опухолей, однако иногда оно может спровоцировать обострение панкреатита, поэтому его проводят далеко не всем пациентам);

- биопсию поджелудочной железы с дальнейшей микроскопической оценкой полученного образца панкреатической ткани (метод позволяет наиболее точно выявить воспаление, атрофию, фиброз поджелудочной железы, отличить доброкачественное новообразование от злокачественного, определить тип опухоли).

Однако окончательный вердикт доктора могут вынести только после комплексного анализа данных всех этих диагностических процедур. При всем этом далеко не последнее значение имеют откровенность пациентов при составлении плана обследования, квалификация врачей, качество аппаратуры и реактивов.

К какому врачу обратиться

Если у вас есть какие-то проблемы с пищеварением, в том числе с поджелудочной железой, необходимо обратиться к терапевту или гастроэнтерологу, которые назначат комплексное обследование. В диагностике болезней поджелудочной железы важную роль играют врачи-эндоскописты, рентгенологи.

Подготовлено по материалам статьи: https://myfamilydoctor.ru/diagnostika-zabolevanij-podzheludochnoj-zhelezy/

Берегите себя и подписывайтесь на наш дзен канал, удачи!

Информация предоставляется с целью ознакомления. Не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Источник