Механическая желтуха головка поджелудочной железы причины

Механическая желтуха — желтушный синдром, связанный с нарушением выделения конъюгированного билирубина в просвет кишечника. Проявляется иктеричностью кожи, слизистых, склер, болезненностью в правой подреберной области и эпигастрии, диспепсическими явлениями, ахоличным калом и бурой мочой, холемическим кожным зудом. Диагностируется с помощью биохимического анализа крови, УЗИ гепатобилиарной системы, МСКТ брюшной полости, РХПГ. Для лечения применяется комплексная медикаментозная терапия, хирургические методы временного и постоянного восстановления тока желчи (литотрипсия, стентирование, дренирование, стомирование и др.).

Общие сведения

Синдром механической (подпеченочной, обтурационной, компрессионной, застойной) желтухи — вторичное патологическое состояние, осложняющее течение других заболеваний брюшной полости. У 20% пациентов расстройство связано с наличием желчнокаменной болезни, у 67% — с онкопатологией, у 3% — с другими причинами. До 30 лет желтушный синдром обычно вызывается холецистолитиазом, с 30 до 40 лет соотношение случаев неопухолевой и опухолевой механической желтухи составляет 1:1, после 40 лет преобладают онкологические этиологические факторы. До 82% составляют женщины, у которых холестаз возникает преимущественно на фоне ЖКБ. У мужчин чаще выявляется опухолевая обтурация (до 54% случаев).

Механическая желтуха

Причины механической желтухи

Подпеченочный холестаз — полиэтиологическое синдромальное состояние, вызванное нарушением оттока желчи из печени. У большинства пациентов застой желчи обусловлен механической обтурацией, реже непроходимость желчевыводящих путей имеет динамическое (функциональное происхождение). Специалисты в сфере гастроэнтерологии, гепатологии, хирургии выделяют следующие группы причин подпеченочной желтухи:

- Аномалии развития. Нормальная экскреция желчи становится невозможной при врожденной атрезии желчевыводящих путей. Препятствиями для желчевыделения могут служить кисты общего желчного протока, дуоденальные дивертикулы, расположенные вблизи фатерова соска. Отток желчи существенно замедляется при гипоплазии желчных ходов.

- Невоспалительная патология желчных путей. Подпеченочный холестаз возникает при холангиолитиазе, осложнившем ЖКБ. Нарушение проходимости желчных путей наблюдается при обтурации большого дуоденального сосочка вколоченными камнями, его стенозе, рубцовых стриктурах желчных протоков, сдавливании холедоха кистой головки поджелудочной железы.

- Воспалительные процессы. К значительному сужению или перекрытию путей оттока желчи приводят холангит, острый холецистит, осложнившийся спаечным перипроцессом, панкреатит, острый папиллит. Во всех этих случаях физиологический отток желчи замедляется вследствие отека стенки протоков, паренхимы органов, механического сдавления спайками.

- Объемные образования. При раке головки панкреатической железы, фатерова сосочка, печеночных протоков и холедоха, папилломатозе желчных ходов создаются условия для стойкой механической обтурации желчных путей. Аналогичная ситуация возникает при расположении в воротах печени лимфом, метастатически пораженных лимфатических узлов.

У некоторых пациентов причиной подпеченочной желтухи становятся паразитарные заболевания – желчные ходы могут сдавливаться извне эхинококковыми и альвеококковыми кистами, а попадание гельминтов в просвет протоков приводит к механической обтурации. Крайне редко холестаз развивается из-за сдавления большого дуоденального соска при отеке поджелудочной железы или его закупорке слизистой пробкой, желчной «замазкой».

Патогенез

Пусковым моментом развития механической желтухи является застой желчи, связанный с отсутствием, недоразвитием желчных ходов, их сужением, обтурацией изнутри или сдавливанием извне. При холестазе наблюдается обратное всасывание связанного билирубина в лимфатическую систему, а затем в кровоток через стенки желчных ходов, сообщения между желчными капиллярами и перисинусоидальными пространствами. В результате в крови повышается содержание прямого билирубина, холестерина, возникает холемия, кожа и слизистые приобретают желтый цвет, окрашиваясь желчными пигментами.

За счет выделения водорастворимого конъюгированного билирубина почками моча приобретает характерную темную окраску («цвет пива»), в ней появляются желчные кислоты. Застой усугубляется внутрипеченочной желчной гипертензией. При достижении уровня 270 мм вод. ст. желчные капилляры расширяются, их стенки повреждаются, что способствует попаданию компонентов желчи непосредственно в кровоток. Вторичное поражение гепатоцитов сопровождается нарушением захвата и конъюгации непрямого билирубина, что приводит к увеличению его уровня в плазме. Поскольку при полной механической обтурации желчь не поступает в кишечник и не подвергается дальнейшей трансформации, в кале и моче не определяется уробилин. Из-за отсутствия стеркобилина стул становится обесцвеченным.

Симптомы механической желтухи

Основными признаками заболевания являются интенсивное желтое окрашивание кожных покровов, слизистых и склер, тупые, постепенно усиливающиеся боли в правом подреберье и эпигастральной области, диспепсические расстройства (тошнота, рвота, снижение аппетита). Патогномоничный симптом механической обструкции желчевыводящих протоков — обесцвечивание кала, сочетающееся с темной окраской мочи. У большинства больных развивается сильный кожный зуд, который не поддается медикаментозной терапии. При желтухе, связанной с воспалительными процессами в желчных протоках, может выявляться гипертермия. При опухолевой природе заболевания у пациентов наблюдается резкая потеря массы тела вплоть до кахектического состояния.

Осложнения

Угнетение дезинтоксикационной функции печени при желтухе приводит к накоплению в крови аммиака, ацетальдегидов, что проявляется в виде синдрома эндотоксемии. В результате нарушается микроциркуляция, происходят дистрофические изменения в органах, в тяжелых случаях возникает ДВС-синдром. Самое опасное осложнение механической желтухи — формирование печеночно-почечной недостаточности, которая является частой причиной смерти пациентов. Вследствие проникновения токсинов в головной мозг через гематоэнцефалический барьер формируется печеночная энцефалопатия, которая проявляется ухудшением когнитивных функций, нарушениями сознания, дискоординацией движений. Избыточное накопление желчных кислот также может приводить к изменению свойств сурфактанта и нарушениям газообмена в легких.

Диагностика

Постановка диагноза механической желтухи не представляет затруднений при наличии характерной клинической картины. Диагностический поиск направлен на оценку тяжести состояния пациента и выявление основного заболевания, которое привело к блокировке выведения желчи. План обследования включает следующие лабораторные и инструментальные методы:

- Биохимический анализ крови. Основной признак – значительное (в несколько раз) повышения уровня прямого билирубина. Также при желтухе наблюдается возрастание показателей щелочной фосфатазы и холестерина, что указывает на синдром холестаза. Иногда отмечается увеличение печеночных трансаминаз, альдолазы, лецитина, липопротеинов.

- УЗИ печени и желчного пузыря. Ультразвуковое исследование позволяет обнаружить структурные изменения печеночной паренхимы (повышение или снижение эхогенности ткани), утолщение стенки желчного пузыря, дилатацию протоков. При сонографии определяют конкременты, которые вызывают механический блок выделения желчи в кишечник.

- МСКТ органов брюшной полости. При помощи послойного исследования тонкими срезами (0,625 мм) с последующим трехфазным контрастным усилением визуализируют взаимное расположение и размеры печени, поджелудочной железы, желчного пузыря. Компьютерная томография дает возможность выявить камни и новообразования, вызывающие развитие желтухи.

- Ретроградная холангиопанкреатография. Внутривенное контрастирование желчевыводящих протоков проводится для обнаружения конкрементов, которые на холангиограмме представлены в виде теней. При наличии противопоказаний возможно выполнение чрескожной холангиографии, особо ценной при подозрении на опухолевую природу желтухи.

В клиническом анализе крови зачастую обнаруживается повышение СОЭ до 20 мм/час и умеренный лейкоцитоз, может наблюдаться снижение эритроцитов и гемоглобина. Дополнительно проводят исследование крови на альфа-фетопротеин, концентрация которого повышается при наличии злокачественного новообразования. В лабораторном анализе мочи при механической закупорке желчевыводящих путей отсутствует уробилин. При затруднениях в постановке диагноза производят лапароскопию.

Дифференциальную диагностику осуществляют с печеночной и гемолитической желтухой, врожденными ферментопатиями, сопровождающимися повышением уровня билирубина в крови (синдромом Жильбера, Дабина-Джонсона), желтушностью кожи при длительном приеме акрихина. Помимо наблюдения гастроэнтеролога или гепатолога больному рекомендован осмотр абдоминального хирурга, инфекциониста, невропатолога, гематолога, онколога, анестезиолога-реаниматолога.

Лечение механической желтухи

На первом этапе при подпеченочном холестазе назначается комплексная терапия, позволяющая ликвидировать застой желчи, купировать эндотоксикацию и стабилизировать состояние пациента. Схема медикаментозного лечения включает гепатопротекторы, аминокислоты, репаранты, анаболические средства, витаминные препараты. В более тяжелых случаях обтурационной желтухи целесообразно применение кортикостероидов, инфузионной терапии с массивным вливанием коллоидных и кристаллоидных растворов, кровезаменителей. При выраженной интоксикации рекомендованы гемосорбция, плазмаферез, гемодиализ.

Для профилактики острых гастроинтестинальных язв назначают блокаторы протонной помпы, антацидные и обволакивающие средства. При риске развития острого холангита показано введение карбапенемов, цефалоспоринов 3-4 поколения и других антибактериальных средств широкого спектра действия, способных проникать в желчь. Для экстренной декомпрессии желчных путей используют хирургические подходы:

- Малоинвазивные инструментальные вмешательства. Эффективными способами устранения включений, блокирующих желчевыделение, являются литотрипсия конкрементов желчных протоков, эндоскопическое удаление камней в сочетании с ретроградной панкреатохолангиографией и рассечением устья фатерова соска, назобилиарное дренирование при РПХГ. При наличии стриктур и стенозе применяются эндоскопические техники — стентирование холедоха, бужирование желчных протоков, баллонная дилатация сфинктера Одди. Чрескожное транспеченочное дренирование желчевыводящих ходов позволяет выполнить декомпрессию при невозможности проведения манипуляции через эндоскоп.

- Операции на билиарной системе. Показаниями для прямых хирургических вмешательств на высоте желтухи являются сочетание желтушного синдрома с острым панкреатитом, случаи механической обтурации при поражении холедоха. При сохраненной проходимости пузырного протока для отведения желчи выполняется открытая, лапароскопическая, пункционная холецистостомия. Осуществление холедохотомии обеспечивает восстановление проходимости общего желчевыводящего протока. При сложной патологии с поражением нескольких органов более эффективным методом декомпрессии желчевыводящей системы может стать наружное дренирование желчных путей по Холстеду, Керру.

После стабилизации состояния пациента для окончательного устранения предпосылок механической обтурации путей желчевыделения на втором этапе лечения патологии, осложнившейся подпеченочной желтухой, применяют хирургические методы. При обструкции камнем общего протока производят холедохолитотомию — радикальное вмешательство, позволяющее восстановить желчевыделение. Извлечению камня может предшествовать холецистэктомия, проведенная наиболее подходящим для конкретного больного способом (лапароскопическая, открытая, SILS-операция, вмешательство из мини-доступа). При локальной злокачественной неоплазии показана холецистэктомия с резекцией ложа желчного пузыря и лимфодиссекцией.

Наложение билиодигестивных анастомозов (холедоходуоденостомия, холедохоэнтеростомия, холецистогастростомия, холецистодуоденостомия, холецистоэнтеростомия) используют при опухолевых процессах и грубой рубцовой деформации желчных протоков. Объем оперативного лечения при обструктивной гепатобилиарной, гастроинтестинальной и других видах хирургической патологии выбирают с учетом соответствующих медицинских протоколов.

Прогноз и профилактика

Вероятность полного выздоровления зависит от тяжести основного заболевания и наличия интеркуррентных патологий. При своевременном лечении смертность не превышает 5%, прогноз относительно благоприятный. При вынужденном проведении оперативного вмешательства на высоте механической желтухи уровень летальности достигает 10-30%. Меры специфической профилактики не разработаны. Для предупреждения развития желтухи необходимо осуществлять раннюю диагностику и адекватную терапию состояний, которые могут вызывать механическую закупорку холедоха, фатерова соска, выполнять плановую санацию при наличии в полости желчного пузыря мелких конкрементов.

Источник

Желтуха является вторым по значимости признаком рака поджелудочной железы (после боли). В ряде случаев она сочетается с болевым синдромом, но может выступать и как самостоятельный первый и единственный признак заболевания.

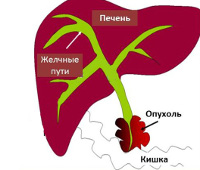

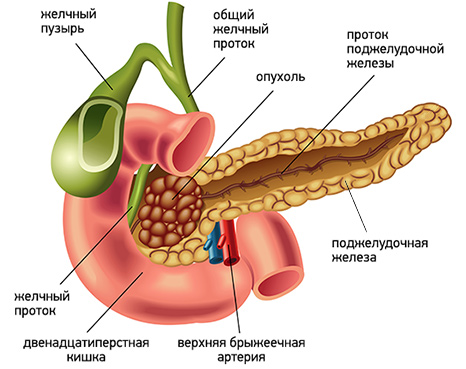

Чаще всего развитие желтухи наблюдается при локализации опухоли в головке поджелудочной железы. Это связано с тем, что опухоль прорастает или сдавливает желчный проток, приводя к застою желчи, со всеми вытекающими последствиями.

Несколько реже желтуха возникает при опухолевом поражении тела и хвоста поджелудочной железы. В этом случае наиболее частой причиной ее развития является сдавление желчного протока лимфатическими узлами, пораженными метастазами.

В целом возникновение желтухи наблюдается у 70-80% больных раком поджелудочной железы. Это грозное состояние, которое влияет на работу всего организма, в том числе сердечно-сосудистой системы, обмена веществ, нервной системы и др. Возможность компенсации данного осложнения влияет на общую продолжительность жизни таких больных.

Многие клиницисты считают, что развитие желтухи при раке поджелудочной железы является признаком неоперабельности опухоли. Однако на практике встречаются случаи, когда нарушение оттока желчи возникает при небольшой опухоли, расположенной около желчного протока. У таких пациентов удается своевременно обнаружить рак и провести радикальное лечение. Таким образом, желтуха для них оказывается своего рода спасительным симптомом.

Причины и механизм развития желтухи при раке ПЖ

Причины развития желтухи при раке поджелудочной железы следующие:

- Прорастание опухоли в желчный проток и обтурация (закупорка) его просвета.

- Сдавление желчных протоков пораженными лимфатическими узлами.

- Нарушение моторики желчных протоков из-за опухолевого поражения их стенки. В этом случае формально желчные протоки остаются проходимыми, но дренаж желчи осуществляется не в полной мере.

- Метастатическое поражение печени с обтурацией внутрипеченочных протоков.

Желтуха при раке поджелудочной железы носит механический характер и обусловлена застоем желчи в желчных протоках. Это, в свою очередь, приводит к нарастанию давления в них, расширению и даже разрыву желчных капилляров и обратному всасыванию желчи в кровоток. Из-за этого в крови повышается уровень прямого билирубина, который попадает в ткани организма, пропитывает их и приводит к образованию желтушного цвета кожи, слизистых и склер.

Желчные кислоты, при поступлении в кровь, оказывают системное токсическое действие, что сопровождается нарушением сердечно-сосудистой деятельности (возникает брадикардия, снижение артериального давления) и деятельности нервной системы. Больные становятся вялыми, сонливыми, у них меняется характер, могут появляться признаки депрессии и повышенной раздражительности. При тяжелой желтухе возникает токсическое действие на головной мозг, что сопровождается развитием энцефалопатии, сопора и даже комы.

Определенные патологические эффекты оказывает и прекращение поступления желчи в кишечник:

- В первую очередь, страдает пищеварение — нарушается всасывание жиров, и они выводятся вместе с калом (стеаторея). Также нарушается всасывание белков.

- Нарушается метаболизм жирорастворимых и кишечно синтезируемых витаминов. Одним из них является витамин К, который необходим для нормальной работы кровесвертывающей системы. При его дефиците развиваются кровотечения.

- В норме желчь обладает бактерицидным действием и оказывает влияние на микробный пейзаж кишечника. При ее отсутствии начинают активно развиваться анаэробы, которые приводят к усилению процессов гниения и брожения в кишечнике.

- При недостатке желчных пигментов, кал становится «бесцветным» — ахоличный кал.

- Застой желчи вызывает изменение ее физико-химических свойств, что приводит к образованию желчных камней. Это еще больше усугубляет ситуацию механической желтухи, усложняя возможность ее устранения.

Симптомы желтухи

Желтушность покровных тканей

Основным симптомом механической желтухи является пожелтение кожи, слизистых оболочек и белков глаз. В начале заболевания кожа приобретает желтый или желто-коричневый цвет. Но по мере нарастания уровня билирубина и его окисления, цвет меняется на лимонно-желтый или зеленоватый. Также желтый цвет приобретают все биологические жидкости организма за исключением слез и слюны. Моча приобретает темно-коричневый цвет, а кал, наоборот, обесцвечивается.

Основным симптомом механической желтухи является пожелтение кожи, слизистых оболочек и белков глаз. В начале заболевания кожа приобретает желтый или желто-коричневый цвет. Но по мере нарастания уровня билирубина и его окисления, цвет меняется на лимонно-желтый или зеленоватый. Также желтый цвет приобретают все биологические жидкости организма за исключением слез и слюны. Моча приобретает темно-коричневый цвет, а кал, наоборот, обесцвечивается.

Кожный зуд

Причины возникновения кожного зуда при желтухе до конца не ясны. Считается, что он возникает из-за раздражения рецепторов кожи желчными кислотами. У больных раком поджелудочной железы зуд может возникать по мере нарастания желтухи, или до ее начала, усиливаясь по мере нарастания гипербилирубинемии. Он серьезно ухудшает качество жизни больных, может носить нестерпимый характер, мешать нормальному сну, вызывать раздражительность. У многих пациентов на коже образуются расчесы, которые со временем могут инфицироваться.

Осложнения желтухи

Механическая желтуха является очень грозным состоянием. При отсутствии лечения приводит к гибели больного.

По мере развития процесса неизбежно возникает поражение гепатоцитов, нарушаются детоксикационные функции печени и в организме образуется большое количество токсических веществ, которые поражают все органы и системы. Развивается синдром эндотоксемии.

Параллельно с этим происходит нарушение функции почек из-за развития микрососудистых тромбозов и спазма кровеносных сосудов. Нарушается функция нефронов, нарастает почечная недостаточность, в крови повышается уровень мочевины и креатинина. Развивается печеночно-почечный синдром, на фоне которого развивается множество тяжелых патологических реакций:

- Токсические вещества проникают через гемато-энцефалический барьер, приводя к развитию энцефалопатии, которая сопровождается спутанностью сознания, сопором и, в конце концов, приводит к коме и гибели больного. Действие токсических веществ на нервные волокна приводит к нарушению работы сердца, что сопровождается снижением частоты сердечных сокращений (брадикардией).

- Нарушается синтез факторов свертывания крови, что приводит к развитию ДВС-синдрома — жизнеугрожающего состояния, при котором сначала возникает множество внутрисосудистых тромбов, а потом, при истощении кровесвертывающих факторов на этом фоне развивается кровотечение, которое очень сложно остановить.

- Под воздействием желчных кислот происходит разрушение сурфактанта — основного вещества легочной ткани, который обеспечивает обогащение крови кислородом. Из-за этого нарастает гипоксия, и развивается острая дыхательная недостаточность.

Диагностика желтухи

Диагностические мероприятия при желтухе носят комплексный характер и направлены на определение степени тяжести самой патологии, а также причин, вызвавших ее. Применяются следующие методы исследования:

Лабораторные исследования. Главным лабораторным маркером желтухи является увеличение билирубина. В крови он существует в виде двух фракций — свободной и связанной. При механической желтухе на начальном этапе происходит увеличение именно связанного, прямого билирубина, затем нарастает количество и непрямого. Также определяются показатели, которые изменяются при развитии холестаза — холестерин, липиды, щелочная фосфатаза, ГГТП и др.

Ультразвуковое исследование брюшной полости, печени, желчных протоков и забрюшинного пространства. При механической желтухе будут обнаруживаться расширенные желчные протоки, гиперплазия их стенки. В ряде случаев удается визуализировать наличие опухоли поджелудочной железы и определить ее прорастание в желчный проток, или его сдавление опухолевыми массами.

Более информативным методом визуализации опухоли поджелудочной железы является КТ и/или МРТ с контрастированием. Данные методы позволяют более детально визуализировать опухоль и ее взаимоотношение с окружающими тканями, обнаружить метастазы, в том числе в регионарных лимфоузлах или печени.

Исследование проходимости желчных протоков. Позволяет визуализировать просвет протоков и обнаружить места их сужения или обструкции. С этой целью проводят ретроградную холангиопанкреатографию — с помощью эндоскопической техники в просвет большого дуоденалного сосочка (место, которым открываются желчный и панкреатический протоки в просвет 12-перстной кишки) вводят рентгеноконтрастное вещество и делают снимки, на которых визуализируется протоковая система. Эндоскоп вводится через рот. Перед началом процедуры пациент получает легкую седацию, а для ослабления рвотного рефлекса глотку орошают раствором анестетика.

Еще одним методом визуализации протоковой системы является чрескожная чреспеченочная холангиография. В этом случае контраст вводится посредством пункции печеночных протоков через переднюю брюшную стенку. Чтобы правильно попасть в необходимую область, используют ультразвуковой контроль. После того, как контраст заполнит протоки, делают рентгеновские снимки, на которых хорошо видны печеночные протоки и места их обструкции.

Лечение желтухи при раке поджелудочной железы

Радикальное лечение рака поджелудочной железы возможно только с помощью хирургических операций, остальные методы — химио- и радиотерапия являются вспомогательными и применяются либо как дополнительные методы, которые позволяют стабилизировать процесс, либо как паллиативное лечение для облегчения симптомов заболевания.

Однако в условиях наличия механической желтухи проводить специфическое противоопухолевое лечение (в том числе радикальные хирургические операции) очень рискованно, поскольку состояние пациента является декомпенсированным и высоки риски летальности. По данным некоторых клиник, она достигала 10-34%. Поэтому на первый план выходит купирование желтухи, снижение интоксикации, снижение уровня билирубина с помощью декомпрессии желчных протоков малоинвазивными хирургическими методиками.

Основными методами декомпрессии и восстановления пассажа желчи является стентирование, которое может выполняться либо во время эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии (ЭРПХ), либо во время чрескожной чреспеченочной холангиографии (ЧЧХГ).

Чрескожное чреспеченочное холангиодренирование и стентирование желчных протоков (ЧЧХДС)

Необходимым условием проведения данной операции является расширение желчных протоков. При механической желтухе это не представляет проблемы, но бывают случаи, когда обтурация неполная, и для расширения протоков нужно немного больше времени.

- ЧЧХД проводится в условиях рентгеноперационной под местной анестезией. Место пункции стенки живота определяется для каждого пациента индивидуально с учетом места локализации обструкции.

- Кожа обрабатывается антисептиком и надсекается скальпелем для облегчения прохождения пункционной иглы. После этого игла под контролем УЗИ вводится на глубину 5-10 см, пока не попадет в расширенный желчный проток (диаметр иглы около 1 мм). После этого через иглу в проток вводят несколько миллилитров контрастирующего вещества для контроля попадания именно в желчный проток, а не в сосуды печени. Если все в порядке, через иглу в просвет протока вводят мягкий проводник, диаметром 0,3 мм, после чего иглу удаляют. С помощью проводника устанавливают гибкий катетер диаметром около 2 мм, через который вводят контрастирующий препарат и проводят серию снимков для обнаружения места обструкции, ее протяженность и степень блокирования пассажа желчи. После этого определяют тактику дальнейших действий:

- По возможности, через место сужения в просвет тонкой кишки проводят проводник, через который устанавливается дренаж — пластиковая трубка с множеством отверстий. Его ставят так, чтобы часть отверстий находилась выше места опухоли, а часть ниже ее. Таким образом, желчь будет попадать в дренаж до места обструкции и выходить после него. Наружный конец дренажа выводят на поверхность кожи и присоединяют к нему резервуар, куда будет оттекать избыток желчи.

- Если обтурация непроходима, дренирование желчи будет отводиться только наружно, чтобы снизить токсический эффект гипербилирубинемии. Для компенсации дефицита желчи в желудочно-кишечном тракте, ее придется принимать перорально, запивая водой или соком. Когда воспалительный процесс утихнет, и состояние пациента компенсируется, проводят повторную попытку реканализации или проведения радикальной операции по удалению опухоли поджелудочной железы.

Следует учитывать, что дренирование — это временная мера, направленная на разрешение экстренной ситуации, которая на фоне механической желтухи очень быстро усугубляется. После стабилизации состояния пациента, решается вопрос о возможности проведения радикального удаления опухоли поджелудочной железы. Если это невозможно, проводят стентирование желчных протоков — в месте обтурации устанавливается специальный каркас (стент), который более прочно фиксируется к стенкам протока и поддерживает их в расправленном состоянии.

Установка стента проводится следующим образом:

- Через имеющийся дренаж, к месту стентирования подводят тонкий проводник, а сам дренаж удаляют.

- Если имеется выраженный стеноз, который мешает установке стента, проводят баллонную дилятацию — по проводнику к месту стеноза подводят баллон и расправляют его на несколько минут (в раскрытом состоянии его диаметр около 6-8 мм). Это приводит к временному расширению просвета протока. После этого баллон сдувают и удаляют.

- Через тот же проводник в место стеноза подводится стент в сложенном состоянии. Его диаметр определяют заранее во время проведения холангиографии. После контроля правильности установки стента, его расправляют и извлекают проводящую систему. После этого пациента наблюдают в течение нескольких дней, и если все хорошо, выписывают из стационара.

Эндоскопическое стентирование

Эндоскопическое стентирование проводится во время процедуры эндоскопической ретроградной холангиографии. После того как будет проведено исследование протоковой системы, в место стеноза через фатеров сосочек, находящийся 12-перстной кишке вводят проводник и по нему аналогичным образом устанавливают стент. После контроля правильности его расположения, стент раздувают и удаляют вспомогательное оборудование.

При невозможности выполнения стентирования проводят открытые операции по наложению обходных анастомозов между желчными протоками и кишечником в обход опухоли.

Операции на опухоли

Операции при раке поджелудочной железы являются одними из самых сложных в современной хирургии, поскольку требуют удаления большого объема тканей. Удаляется не только сама железа, пораженная опухолью, но и рядом расположенные органы: часть тонкой кишки, часть желудка, желчный проток, регионарные лимфатические узлы, висцеральная жировая клетчатка. Разумеется, после такого объема вмешательства требуется серьезная реконструкция и восстановление проходимости желудочно-кишечного тракта и желчных протоков.

Однако оперативное лечение возможно далеко не у всех пациентов, поскольку в подавляющем большинстве случаев рак поджелудочной железы диагностируется, когда опухоль имеет нерезектабельное состояние. В этом случае назначаются другие методы противоопухолевого лечения для перевода новообразования в резектабельное состояние, после чего делают попытку радикальной операции.

Химио- и радиотерапия

Химиотерапия (ХТ) при раке поджелудочной железы может назначаться в предоперационном и послеоперационном периоде. В первом случае, ее целью будет уменьшение опухолевой массы и достижение резектабельности. В послеоперационном периоде ХТ назначается для поддержания результата лечения и предотвращения прогрессирования и метастазирования рака.

Основным препаратом, используемым при адъювантной ХТ рака поджелудочной железы, является гемцитабин. Его могут применять как в монорежиме, так и в комплексных схемах совместно с капецитабином или фторурацилом. При лечении метастатического рака или при прогрессировании, после адъювантной ХТ применяются более агрессивные 4-х компонентные схемы.

Радиотерапия в основном применяется в качестве паллиативной терапии для облегчения болевого синдрома. Но есть данные о ее эффективности в рамках проведения химиолучевой терапии на этапе подготовки к радикальному хирургическому вмешательству.

Источник