Макропрепарат рака поджелудочной железы

Среди предраковых изменений ПЖ наиболее значима дисплазия. Чаще её обнаруживают в экзокринной части ПЖ (в эпителии протоков), реже — в ацинарных клетках. Термин «диеплазия» характеризует нарушение нормального клеточного роста с потерей единообразия клеток и возникновением так называемой «архитектурной анархии». При морфологическом исследовании ПЖ с диспластическими изменениями её экзокринной части обнаруживают участки хаотичного расположения протоковых эпителиальных или ацинарных клеток с признаками клеточного полиморфизма: вариабельностью в размерах и форме, наличием в некоторых клетках крупных гиперхромных ядер.

Помимо дисплазии могут присутствовать гиперплазия и плоскокчеточная метаплазия протокового эпителия, участки междолькового и межацинарного склероза, поли фиброза с «замурованными» в них протоками и ацинусами, кчеточными инфильтратами и липоматозом. Это подтверждает, что диеплазия предракового эпителия и ацинарных клеток часто возникает на фоне ХП, особенно сопровождающегося вторичным сахарным диабетом.

Рак ПЖ может развиваться в любом её отделе, но чаще в головке, где имеет вид плотного сероватого узла (см. рис. 5-14 a). Опухоли тела и хвоста нередко достигают значительных размеров, так как длительное время могут протекать скрыто, не сдавливая проток ПЖ и общий жёлчный проток (см. рис. 5-14 б).

Рис. 5-14. Рак поджелудочной железы (макропрепарат): а — рак головки поджелудочной железы; б — рак хвоста поджелудочной железы

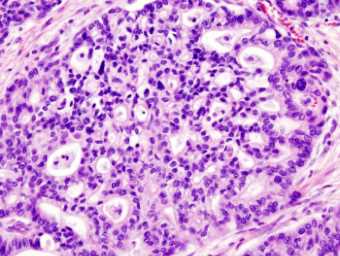

Самая частая злокачественная опухоль ПЖ — протоковая аденокарцинома (см. рис. 5-15). Такой морфологический вариант обнаруживают у 75—90% больных раком ПЖ, несмотря на то, что протоковый эпителий составляют только 10—30% от общего удельного веса нормальной паренхимы ПЖ. У одной четверти больных присутствуют, кроме основного очага, участки с карциномой in situ. Таким образом, возможно полифокальное возникновение очагов озлокачествления. Средний размер опухоли на момент обнаружения — 5 см. Средняя выживаемость— 16 нед от момента установления диагноза; 1 год живут 17% больных, 5 лет — 1%. В 61% случаев опухоль растёт в головке, в 18% — в теле и в 21 % — в хвосте.

Рис. 5-15. Протоковая аденокарцинома поджелудочной железы при разном увеличении (окраска гематоксилином и эозином)

В 6% случаев обнаруживают гигантоклеточные аденокарциномы, представляющие собой скопление кистозных полостей геморрагического характера. Встречаются чаще у мужчин (соотношение мужчин и женщин 1,5:1). При первичной диагностике такие опухоли имеют крупные размеры — примерно 11 см в диаметре. Средняя выживаемость составляет 8 нед, практически ни один из больных этим вариантом рака не живет более 1 года после установления диагноза. Половина гигантоклеточных аденокарцином располагается в головке.

Железисто-плоскоклеточный рак представляет собой смешанную опухоль, состоящую из двух неопластических компонента — железистого и сквамозного. Частота встречаемости составляет 3—4% от всех опухолей, у мужчин встречается в 3 раза чаще. В структуре опухоли чаще преобладает железистый компонент, что объясняет высокий уровень метастазирования данного гистологического варианта опухоли. Более чем в 60% случаев железисто-плоскоклеточный рак распологается в головке ПЖ, значительно реже — в хвосте; зачастую очаги множественные. Средняя выживаемость достигает 24 нед, более 1 года живут 5% больных, до 3—5 лет, как правило, никто не доживает.

Некоторые авторы ставят под сомнение существование изолированного плоскоктеточного рака ПЖ, поскольку для объективного суждения об отсутствии железистого компонента необходимо радикально удалить опухоль ПЖ, что, к сожалению, не всегда осуществимо. В то же время есть публикации о таком варианте рака (см. рис. 5-16). Частота их встречаемости составляет менее 0,005% от всех злокачественных опухолей ПЖ.

Рис. 5-16. Плоскоклеточный рак поджелудочной железы

Муцинозная аденокарцинома составляет 1—3% всех случаев злокачественных опухолей ПЖ. Размер опухоли при первичной диагностике составляет, в среднем, 6 см; у 78% больных она локализуется в головке. Средняя продолжительность жизни после установления диагноза достигает 44 нед, около 33% больных живут- более I года. В целом прогноз несколько более благоприятный, чем при протоковой карциноме.

Муцинозная цистаденокарцинома составляет 1% всех случаев рака ПЖ. Чаще болеют женщины. В 60% случаев опухоль локализуется в теле, в 20% — в головке и в 20% — хвосте, железы. Во время первичной диагностики опухоль достигает 16 см в диаметре. Примерно 50% больных можно излечить хирургическим путем (больные живут до 5 лет). От доброкачественных кист опухоль отличается присутствием стенок и перегородок.

Ацинарный рак (гроздевидный, ацинарноклеточная карцинома) составляет 1,0—1,5% всех больных раком ПЖ различных возрастных групп; у мужчин встречается в 2,5 раза чаще. Характеризуется ацинарноподобным строением опухоли (см. рис. 5-17). Клиническая картина: длительное бессимптомное течение, прогрессирующая потеря веса и болевой абдоминальный синдром наблюдают у половины больных, симптомы диспепсии встречаются реже — в 20% случаев, повышение липазы в сыворотке крови — у 16% больных.

Рис. 5-17. Ацинарноклеточная карцинома: а — ацинарная архитектоника опухоли (окраска гематоксилином и эозином, ×400), чередующиеся ацинарные и трабекулярные клетки с цитоплазматическими гранулами; б — ацинарноклеточная карцинома поджелудочной железы при малом увеличении, хорошо видно ацинарноподобное строение опухоли

У больных ацинарноклеточной карциномой с высокими сывороточными уровнями панкреатической липазы нередко развиваются системные осложнения в виде очаговых некрозов подкожной жировой клетчатки и полиартрита, Опухоль наиболее часто обнаруживают в головке и теле ПЖ — в 56 и 36% случаев, соответственно. Средний размер опухоли во время первичной диагностики составляет 5,0—10,8 см. Средняя выживаемость — 28 нед; 1 год живут 14% больных, до 5-ти лет не доживает никто.

В целом рак ПЖ метастазирует рано и даёт обширные распространённые метастазы, сначала лимфогенные (в парапанкреатические и другие лимфатические узлы), а затем и гематогенные (в печень, лёгкие, костную систему и другие органы).

Маев И.В., Кучерявый Ю.А.

Опубликовал Константин Моканов

Источник

Фторурацил

.

Фторурацил (FU) – синтетический аналог естественно встречающегося пиримидина – урацила. Основной мишенью является фермент тимидилат синтетаза, контролирующий синтез нормальных тимидиновых нуклеотидов. При инфузиях раствор Фторурацила должен быть защищен от света. Больным рекомендуется не применять вместе с Фторурацилом аспирин и другие нестероидные противовоспалительные средства.

Препарат применяется в разных режимах:

- 500 мг/м

2

в/в струйно 5 дней подряд, каждые 4 недели или

- 500-600 мг/м

2

в/в, струйно 1 раз в неделю, 6 недель или

- 1000 мг/м

2

в/в, инфузионно 5 дней (120 часов) каждые 4 недели или

- 200-300 мг/м

2

в/в, инфузионно в течение месяца или

- 2,6 г/м

2

в/в, инфузионно в течение 24 часов, 1 раз в неделю, 4-5 недель.

Митомицин С

(ММС).

ММС является антибиотиком по происхождению, по механизму действия относится к алкилирующим агентам, требующим активации in vivo. Среди побочных эффектов ММС – лейкопении и особенно тромбоцитопении. Редко препарат вызывает развитие интерстициальной пневмонии, при применении вместе с антрациклинами усиливает кардиотоксичность последних.

Препарат вводится в/в. Назначается по 10-20 мг/м

2

каждые 6-8 недель, или по 5-6 мг/м

2

каждые 4 недели.

Стрептозоцин

(Szt).

По химическому строению препарат относится к нитрозомочевинам с D-глюкопиранозной связью. По механизму действия Szt – типичный алкилатор ДНК. Он попадает в клетки островкового аппарата и этим объясняется его противоопухолевая активность при новообразованиях эндокринной части поджелудочной железы.

Препарат вводится строго в/в по 500 мг/м

2

в течение 5 дней каждые 6 недель.

Из осложнений наблюдаются почечная токсичность, рвота, умеренная миелосупрессия, гипогликемия, лихорадка, депрессия, летаргия.

Относится к классу нитрозомочевин. Является алкилирующим агентом. При раке поджелудочной железы препарат эффективен в 13% случаев.

Доксорубицин

(ADM).

Антибиотик из группы антрациклинов, состоящий из многокольцевого хромофора и аминосахара. Главным в механизме действия ADM является интеркаляция хромофора между спиралями ДНК. Кроме того, подавляется фермент топоизомераза II, ответственный за топологию ДНК, и генерируются свободные радикалы, которые цитотоксичны для опухолевых и нормальных тканей.

ADM вводится в/в или внутриартериально. Назначается в дозах по 25-30 мг/м

2

2 дня каждые 3-4 недели, или 20 мг/м

2

еженедельно, или 60-75 мг/м

2

1 раз в 3 недели.

Наиболее серьезным осложнением считается кардиотоксичность.

Эпирубицин

(EPI).

Является стереоизомером доксорубицина, отличается от него ориентацией гидроксильной группы в 4 положении в аминосахаре. Противоопухолевый эффект регистрируется в диапазоне 13-37%. Годичная выживаемость составляет 12%.

Применяется в дозах 75-90 мг/м

2

каждые 21 день. Препарат вводится строго в/в. Суммарная доза не должна превышать 700 мг/м

2

.

Среди частых осложнений миелосупрессия, мукозиты, тошнота и рвота. Среди редких побочных эффектов повышение мочевой кислоты, тромбоцитопении, флебосклероз, диарея, темные пятна на коже, изменения ногтей, аллергические реакции.

Относится к хлорэтиламинам, является синтетическим аналогом циклофосфана. Активируется в печени микросомальными ферментами. Его активный метаболит – 4-гидроксиифосфамид алкилирует ДНК вызывая ее разрывы, а также РНК и тормозит синтез белков.

Из осложнений наблюдаются: миелосупрессии, тошнота, рвота, диарея и иногда запоры, алопеция, гепатотоксичность, редко летаргия, галлюцинации; могут возникнуть симптомы цистита – дизурия, частое мочеиспускание.

Наиболее распространенные режимы (в/в):

- 1000 мг/м

2

5 дней подряд каждые 3 недели или

- 1,2-2,4 г/м

2

3 дня подряд каждые 3 недели или

- 5000 мг/м

2

1 раз в 3 недели.

Хиназолиновый антифолат, является прямым и специфическим ингибитором тимидилат синтетазы. После попадания в опухолевую клетку препарат подвергается полиглутаминированию под действием фолиполиглутамат синтетазы. Томудекс проявляет активность в режиме монотерапии в 12-14% случаев. У 29% пациентов отмечается стабилизация роста опухоли.

Вводится по 3 мг/м

2

в/в 1 раз в 3 недели.

Среди осложнений: лейкопения (18%), диарея (10%), мукозиты (3%), астения (18%), рвота (13%), повышение трансаминаз (7%).

UFT – препарат, состоящий из фторафура и урацила. Молярное соотношение этих компонентов 1:4. Эффективность препарата регистрируется в 22,7% случаев.

Это синтетический аналог дезоксиуридина, является метаболитом фторурацила.

Препарат вводится в/в или внутриартериально. При в/в введении доза FUDR составляет 0,1-0,15 мг/кг в день – 14 дней; циклы повторяют каждые 4 недели. При введении внутриартериально доза FUDR составляет 0,2-0,3 мг/кг в день, 14 дней; циклы повторяют каждые 4 недели.

Из осложнений FUDR отмечаются: тошнота, рвота, мукозиты, диарея (29%), гастриты, головная боль, зуд, дерматиты, повышение трансаминаз.

Относится к ингибиторам топоизомеразы I. Является аналогом камптотецина.

Вводится в/в, в дозе 350 мг/м

2

1 раз в 3 недели (5-6 доз).

Среди осложнений – диарея, нейтропения, иногда с лихорадкой, рвота, аллергические реакции, стоматиты.

При раке поджелудочной железы эффективен у 12% больных.

Это сложный дитерпен с таксановым кольцом и углеводной цепочкой (необходимой для противоопухолевой активности). Паклитаксел имеет растительное происхождение, выделен из коры калифорнийского тиса. Тах – (первый активный препарат из группы таксанов) стимулирует хаотичное и неправильное образование из тубулина микротрубочек и затем мешает их распаду. Эти нарушения скелета опухолевых клеток ведут их к гибели. В 20% от Тах отмечена стабилизация опухолевого процесса.

Тах вводится в дозах 175-200 мг/м

2

в/в, инфузионно, в течение 3 часов (иногда 24) 1 раз в 3 недели с предварительной премедикацией.

Из побочных эффектов наблюдаются миелосупрессия, анемия и тромбоцитопения, падение давления (12%), нейротоксичность (60%), анорексия, алопеция, рвота и мукозиты не часты.

Механизм действия препарата заключается в разрушении клеточного скелета из-за стимуляции образования микротрубочек и подавления их деполимеризации.

Применяется Txt в/в в дозах 100 мг/м

2

1 раз в 3 недели (5-6 циклов). Для снижения гиперчувствительности также требуется премедикация дифенгидрамином и стероидами.

Из побочных эффектов наблюдаются: нейтропения (70%), дерматологическая токсичность (60%), задержка жидкости (30-68%), диарея (31%), стоматиты (20%), нейротоксичность (12%), прочие осложнения редки.

Gem является фторзамещенным аналогом дезоксицитидина, по структуре близок к цитозару. Однако, в отличие от последнего, он более липофильный и вследствие этого быстрее проходит через мембраны опухолевых клеток. У него больший аффинитет к мишени – дезоксицидинкиназе, его активный метаболит гемцитабин трифосфат дольше, чем цитозар находится в опухолевой клетке.

Гемзар применяется в/в по 1000 мг/м

2

в 1,8,15 дни, каждые 4 недели. Среди осложнений от применения Gem: лейкопения (19%), тромбоцитопения (22%), астения (12%), периферические отеки (10%).

Эрлотиниб (Тарцева) является обратимым и высокоспецифичным ингибитором тирозинкиназы рецептора эпидермального фактора роста (EGFR). Тирозинкиназа отвечает за процесс внутриклеточного фосфорилирования HER1/EGFR. Экспрессия HER1/EGFR наблюдается на поверхности как нормальных, так и опухолевых клеток. Ингибирование фосфотирозина EGFR тормозит рост линий опухолевых клеток и/или приводит к их гибели.

При раке поджелудочной железы применяется по 100 мг ежедневно, длительно, в комбинации с гемцитабином.

Источник

Для составления результативного протокола лечения специалистам необходимо знать полную информацию о заболевании, поэтому классификация рака поджелудочной железы занимает важное место в диагностической программе. Узнайте, какие виды рака поджелудочной железы существуют, и каковы их прогнозы.

Содержание:

- Аденокарцинома поджелудочной железы

- Интрадуктальный папиллярно-муцинозный рак поджелудочной железы (IPMT)

- Муцинозно-кистозный рак поджелудочной железы

- Ацинус-клеточная карцинома поджелудочной железы

- Опухоль Papilla Vateri поджелудочной железы

Аденокарцинома поджелудочной железы

Виды рака поджелудочной железы включают опухоли разной этиологии, среди которых наиболее распространенной является аденокарцинома. Это злокачественное образование, в состав которого входят железистые ткани. Если опухоль доброкачественная, то диагностируют аденому поджелудочной железы. Симптомы доброкачественной опухоли поджелудочной железы не проявляются, пока опухоль не достигнет большого размера.

По мере разрастания образования:

-

нарушается гормональный фон;

нарушается гормональный фон; - появляется ощущение тяжести в животе;

- распирающее ощущение с левой стороны подреберья;

- тошнота, которая сопровождается рвотным рефлексом;

- опухоль больших размеров давит на нервные окончания, поэтому возникает достаточно сильная боль.

Аденокарцинома, развивающаяся в междольковых протоках железы, называется дуктальной (протоковой, канальной). По распространенности данная опухоль занимает третью позицию среди общего числа раковых образований ЖКТ.

Причины рака поджелудочной железы:

- отягощенный семейный анамнез;

- большое количество животных жиров в рационе питания;

- большой стаж курения;

- наличие сахарного диабета;

- развитие хронического панкреатита;

- ожирение.

Часто дуктальная опухоль локализуется в головке железы — до 70% случаев. С помощью ультразвукового исследования и томограммы можно выявить образование размером от 1 см, то есть раннюю стадию рака поджелудочной железы. На практике диагностируются аденокарциномы размером от 2 до 5 см, когда уже присутствуют признаки заболевания. Дуктальные образования серовато-желтые и не имеют четких границ.

Часто развивающаяся опухоль оказывает давление на желчный проток, который через нее проходит. Возможно развитие стеноза основного выводящего протока поджелудочной железы. Он служит для транспортировки пищеварительного сока к двенадцатиперстной кишке, при этом возможно врастание опухоли в стенки кишки.

Дальнейшее распространение опухоли проходит по сосудистым структурам, поражается:

- отверстие аорты;

- воротная вена;

- нижняя полая вена.

Чтобы лечение рака поджелудочной железы за границей было максимально эффективным, врачам-диагностам необходимо точно определить пути распространения опухоли. В процессе диагностики оценивается и гистологическая структура образования. Дуктальные аденокарциномы характеризуются атипичными протоковыми железистыми структурами, которые хорошо дифференцируются и сопровождаются слизистыми выделениями.

Типы рака поджелудочной железы в разрезе дуктальных аденокарцином:

- карциномы аденосквамозные — в состав таких образований входит плоский многослойный эпителий поджелудочной железы;

- карциномы муцинозно-некистозные — для данного вида карцином характерно образование муцинозных или складчатых формирований;

- карциномы анапластические или недифференцированные — в процессе развития опухолей клетки и ткани становятся недифференцированными.

Прогноз рака поджелудочной железы зависит от стадии заболевания, а именно от наличия метастатического процесса. На вопрос, сколько живут при раке поджелудочной железы, нет однозначного ответа, ведь на прогнозах сказываются разные факторы, среди которых не только масштабы распространенности образования, но и тип опухоли, возраст больного. При этом если организовано правильное лечение рака за границей, то врачи примут все меры для максимально возможного порождения жизни, даже если это рак поджелудочной железы 4 стадии.

Процесс метастазирования начинается с поражения близлежащих лимфатических узлов. Распространение метастазов по кровотоку приводит к метастатическому поражению печени. При дальнейшем распространении поражаются все пищеварительные органы, поэтому лечение рака желудка за рубежом может стать необходимостью.

Аденокарциномы, которые поражают хвост и тело железы, диагностируются реже. Но именно они представляют большую опасность, так как развиваются до больших размеров и часто поражают печень метастазами. Попадание клеток опухоли в область брюшины приводит к развитию перитонеального карциноза.

Интрадуктальный папиллярно-муцинозный рак поджелудочной железы (IPMT)

На данный тип опухолей поджелудочной железы приходится около 2% от общего количества раковых образований, поражающих железу. Развитию IРТМ часто подвержены мужчины возрастной группы за 60 лет. Опухоль локализуется внутри протоковых путей, в основном поражается панкреатический проток головки поджелудочной железы. Возможно развитие опухоли в ответвлениях протока, а также одновременное поражение главной магистрали и ответвления.

На данный тип опухолей поджелудочной железы приходится около 2% от общего количества раковых образований, поражающих железу. Развитию IРТМ часто подвержены мужчины возрастной группы за 60 лет. Опухоль локализуется внутри протоковых путей, в основном поражается панкреатический проток головки поджелудочной железы. Возможно развитие опухоли в ответвлениях протока, а также одновременное поражение главной магистрали и ответвления.

Здоровый протоковый эпителий состоит из цилиндрических неопластических клеток, которые группируются и формируют мелкоузловые папиллярные структуры. Этим структурам свойственно продуцирование муцинозной слизи вязкой консистенции, которая очень плохо вымывается. В результате структурных изменений в тканях протоки периодически расширяются примерно на 2-3 см. Иногда диагностируется патология, при которой опухолевыми клетками выстилается и протоковая ткань, и железа. В 25% случаев образование развивается агрессивно, метастазирует.

Распознать IРТМ можно по болям вверху живота, похожим на болевые ощущения при развитии панкреатита. Вовремя не выявленная опухоль вызывает экзокринную недостаточность — состояние, при котором в выводных протоках скапливается опухолевая слизь, при этом блокируется выработка пищеварительных энзимов панкреасом. Возникновение такого осложнения становится причиной развития хронических обструктивных воспалений, симптоматически схожих с панкреатитом.

Лечение, которое предлагают больницы Израиля, сводится к хирургическому удалению опухоли и связано с хорошими прогнозами. Даже при диагностировании коллоидной карциномы с агрессивным ростом, лечение будет успешным, но при условии, что образование находится в пределах панкреаса.

Муцинозно-кистозный рак поджелудочной железы

При муцинозно-кистозном раке формируется фиброзная капсула, размер которой составляет от 10 до 12 см. Такая капсула разделена минимум на шесть кист, каждая примерно по 2 см в диаметре. Внутри кисты выстланы цилиндрическими клетками, которые вырабатывают муцины (слизь). Развитию опухолей данного типа подвержены женщины в возрасте от 40 до 60 лет.

Хорошая дифференцировка муцинозно-кистозных опухолей позволяет выполнять эффективное хирургическое лечение рака поджелудочной железы в Израиле. Если же клетки опухоли плохо дифференцируются, то лечение усложняется.

Диагностировать муцинозно-кистозное образование можно по повышенному уровню карциноэмбрионального антигена и специфического антигена СА 19-9 в крови.

Ацинус-клеточная карцинома поджелудочной железы

Ацинусом называется структурно-функциональная единица органа. В случае с поджелудочной железой ацинусом является небольшое образование округлой формы, в размере не превышающее 0,15 мм. Ацинус состоит из секреторного отдела и вставочного протока, из которого и начинается протоковая система панкреаса.

Ацинусом называется структурно-функциональная единица органа. В случае с поджелудочной железой ацинусом является небольшое образование округлой формы, в размере не превышающее 0,15 мм. Ацинус состоит из секреторного отдела и вставочного протока, из которого и начинается протоковая система панкреаса.

Ацинус состоит из протоковых и секреторных клеток. Когда секреторные клетки поражаются опухолью, начинается чрезмерная выработка липазы, которая участвует в процессе переваривания жирных кислот, жиров, кислоторастворимых витаминов. Присутствие липазы в большом количестве вызывает некроз жировых тканей и воспаление суставов на руках и ногах.

Карциномы ацинус-клеточного типа быстро растут, увеличиваясь до 5-6 см. На этапе, когда еще нет метастатического поражения печени, опухоль хорошо поддается хирургическому удалению. В группе риска находятся мужчины, возрастная группа — от 55 до 65 лет. Примерно на этот же возраст приходится пик развития раковых опухолей простаты, поэтому мужчины из этой возрастной группы часто обращаются к заграничным специалистам, чтобы пройти лечение рака предстательной железы за рубежом.

Опухоль Papilla Vateri поджелудочной железы

Данное образование может поражать как поджелудочную железу, так и двенадцатиперстную кишку. Опухоль получила название из-за образования в месте, где желчный и панкреатический проток примыкают к двенадцатиперстной кишке. Эта пограничная зона носит название Papilla Vateri.

По развитию опухоль Papilla Vateri похожа на дуктальную аденокарциному с той лишь разницей, что на фоне данного образования быстрее развивается желтуха. При этом заболевание можно выявить раньше, чем дуктальную аденокарциному.

Прогнозы при раке поджелудочной железы по сроку жизни зависят от стадийности опухоли. При этом стоит учитывать, что любое промедление с диагностикой и лечением приводит к значительному уменьшению продолжительности жизни. Если на 1 стадии продолжительность жизни исчисляется годами, то на 4 стадии — месяцами.

Источник