Липолитические ферменты поджелудочной железы

Государственное

бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Северо – Осетинская государственная

медицинская академия» Министерства

здравоохранения и социального развития

Российской Федерации.

Кафедра госпитальной

хирургии с онкологией

Острый

панкреатит

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ

5-6 КУРСОВ ЛЕЧЕБНОГО, ПЕДИАТРИЧЕСКОГО И

МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТОВ

ПО ХИРУРГИИ

Составители

: проф.,

д.м.н. Тотиков В.З., асс. Калицова М.В.,

асс. Тотиков

З.В., асс. Медоев В.В., асс. Зураев К.Э.

ВЛАДИКАВКАЗ 2012г.

Рецензенты:

Доктор медицинских наук., профессор

Мильдзихов Г.Б.

Доктор медицинских наук., профессор

Хутиев Ц.С.

Утверждено

на заседании ЦКУМС ГБОУ ВПО СОГМА

Минздрава России

Протокол

№ 7 от 07.06.2013 года

ВВЕДЕНИЕ.

Острый

панкреатит– асептическое воспаление

поджелудочной железы демаркационного

характера, в основе которого лежат

процессы некробиоза панкреатоцитов и

ферментной аутоагрессии с последующим

развитием некроза, дегенерации железы

и присоединением вторичной инфекции.

Среди

острых заболеваний органов брюшной

полости острый панкреатит занимает

особое положение по своей природе и

тяжести страдания. Еще 25 лет тому назад

острый панкреатит составлял 0,5-1 % от

всех острых хирургических

заболеваний органов брюшной полости.

В настоящее время его частота возросла

в 10-15 раз. В группе хирургических

заболеваний, требующих срочного

стационарного лечения, острый панкреатит

почастоте занимает третье место

после острого аппендицита и острого

холецистита.

Несмотря

на определенные успехи в лечении

заболевания, сохраняется высокая

летальность, которая составляет 4–19 %,

а при деструктивных, особенно тяжелых

формах – 20-80%, послеоперационная

летальность

составляет около 20,9%. Доля инфекционных

осложнений среди причин смерти больных

с деструктивным панкреатитом составляет

около 80%.

1

. АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ

ЖЕЛЕЗЫ.

Поджелудочная железа (рancreas) представляет

собой продолговатый орган, эмбриологически

относящийся к брюшной полости, но

находящийся забрюшинно и лежащий почти

поперек задней стенки брюшной полости

в верхнем ее этаже. Она располагается

кпереди от позвоночного столба на уровне

L1позади желудка,

простираясь от двенадцатиперстной

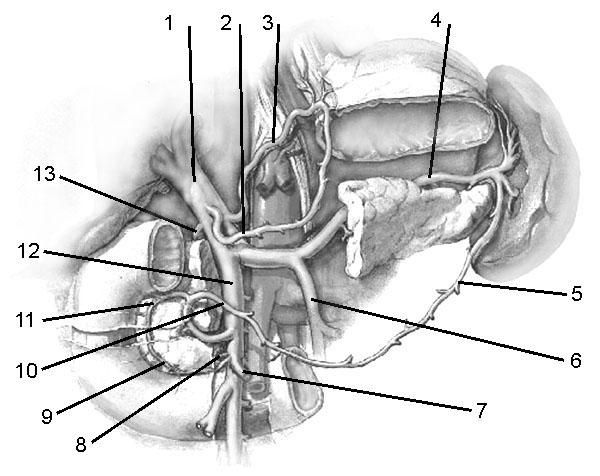

кишки до селезенки (рис. 1).

Располагаясь забрюшинно,

она тесно соседствует с забрюшинными

органами и сосудами: правымипочечными

артерией и веной, начальным отделом

воротной вены, верхними брыжеечными

сосудами, аортой и начальным отделом

грудного лимфатического протока,

селезеночной и нижней брыжеечной венами,

солнечным нервным сплетением, левой

почкой и надпочечником.

Поджелудочная железа – небольшой орган.

Масса ее составляет 70-80 граммов, длина

от 10 до 23 см (в среднем 16-17 см), ширина

от 3 до 9 см, толщина, в зависимости от

отдела, – 2-3 см.

Рис. 1. Топографическая

анатомия поджелудочной железы.

А – Верхний этаж

брюшной полости (желудок отведен кпереди

и кверху.

Б – Сагиттальный

срез верхней половины брюшной полости

по средней линии.

1.

Чревный ствол. 2. Воротная вена. 3.

Двенадцатиперстная кишка.

4.

Поджелудочная железа. 5. Верхняя брыжеечная

артерия.

6.

Ободочная кишка.

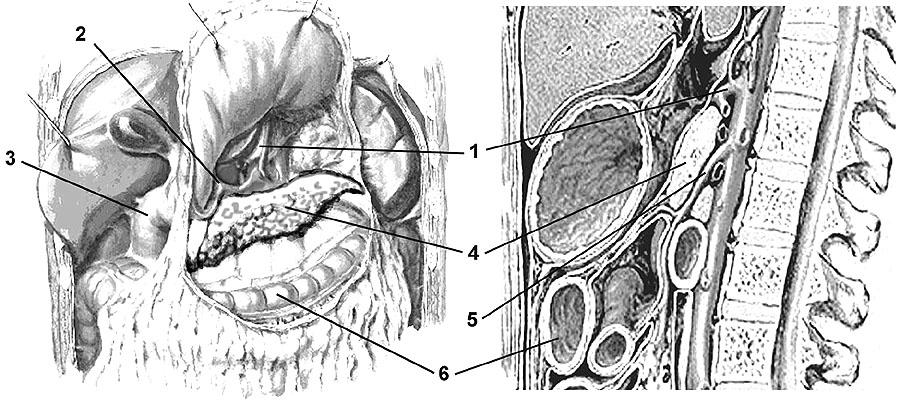

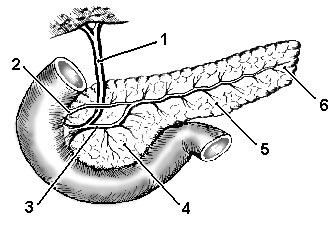

Поджелудочная железа имеет три четко

выраженных отдела: головку, тело и хвост

(рис. 2). Строение железы дольчатое. Каждая

долька имеет свой проток; соединяясь

эти протоки образуют главный панкреатический

проток (вирсунгов проток). Длина его в

среднем 20 см, диаметр – 7,2 мм. Дольковые

протоки головки поджелудочной

железы сливаются во второй (добавочный)

ее проток, имеющий название санториниева

протока. Приблизительно в каждом пятом

случае вирсунгов и санториниев протоки

не связаны между собой. Оба протока

впадают в двенадцатиперстную кишку.

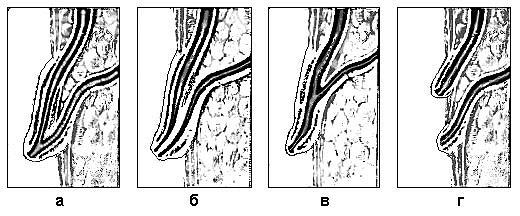

Вирсунгов проток чаще всего впадает

совместно с общим желчным протоком

через большой дуоденальный сосок

(Vateri) (рис. 3 а, в). При этом

может быть выражена ампула фатерова

соска (рис. 3 в). В редких случаях главный

панкреатический проток впадает

непосредственно в общий желчный проток

(рис. 3 б) или имеет самостоятельное место

впадения в двенадцатиперстную кишку

(рис. 3 г). Санториниев проток впадает в

двенадцатиперстную кишку через малый

дуоденальный сосок, расположенный на

2,0 – 2,5 см. проксимальнеефатерова

соска. Примерно у 8% людей добавочный

проток отсутствует.

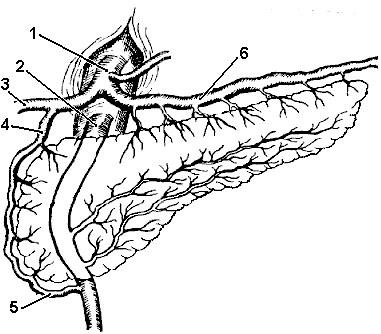

Рис.

2. Отделы и протоки поджелудочной железы:

1. Общий желчный

проток. 2. Дополнительный панкреатический

проток (санториниев). 3. Главный

панкреатический проток (вирсунгов). 4.

Головка поджелудочной железы. 5. Тело

поджелудочной железы. 6. Хвост поджелудочной

железы.

Рис. 3. Схемы вариантов

впадения в двенадцатиперстную кишку

общего желчного и главного панкреатического

протоков.

Фатеров сосок имеет эффективную

гладкомышечную сфинктерную систему

(сфинктер Одди), включающую три сфинктера:

общий для панкреатического и общего

желчного протоков и два отдельных для

каждого из них. Благодаря тонкой нервной

и гормональной регуляции, общий сфинктер

контролирует порционный выброс в

двенадцатиперстную кишку панкреатического

секрета и желчи.

Собственный

сфинктер панкреатического протока

препятствует забросу (рефлюксу) в него

желчи и дуоденального содержимого.

Создается градиент давления в протоках.

В общем желчном протоке нормальное

давление составляет 7 – 17 мм. рт. ст., а в

панкреатическом – от 15 до 30 мм. рт. ст..

Спереди

поджелудочная железа покрыта брюшиной,

которую иногда неправильно называют

капсулой. Капсула у железы действительно

есть. Она очень тонкая (42-63 мкм.) и окружает

каждую дольку, продолжаясь во внутриорганные

прослойки. Кроме того, железа имеет

тоненькую фасцию, которая сверху, снизу

и сзади отделяет орган от окружающей

его рыхлой забрюшинной жировой клетчатки.

Фасция не выражена на передне-нижней

поверхности и в области хвоста. Именно

поэтому при остром панкреатите

экссудат часто распространяется книзу

и влево – к брыжейке ободочной кишки и

параколической клетчатке слева, вызывая

тяжелый целлюлит (парапанкреатит).

Поджелудочная

железа не имеет собственных крупных

артериальных сосудов. Она кровоснабжается

многочисленными ветвями от артерий

других органов: печеночной, селезеночной

и верхней брыжеечной артерий (рис. 4).

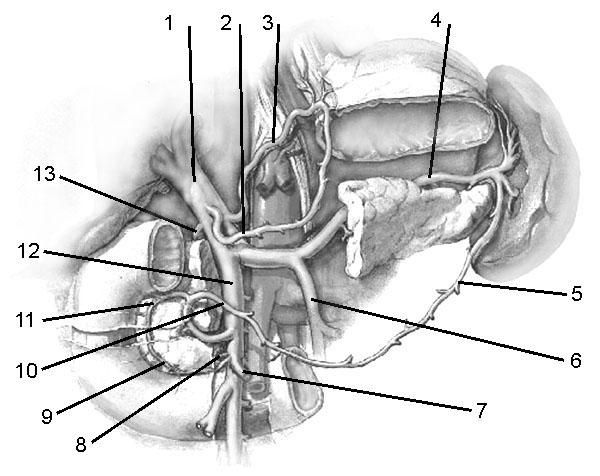

Рис. 4. Кровоснабжение

поджелудочной железы:

1. Чревный ствол..

2. Верхняя брыжеечная артерия. 3 Печеночная

артерия. 4. Верхняя панкреатодуоденальная

артерия. 5. Нижняя панкреатодуоденальная

артерия. 6. Селезеночная артерия

–

7 –

Источники кровоснабжения разные для

головки, тела и хвоста поджелудочной

железы. Головку снабжают верхняя и

нижняя панкреатодуоденальные артерии

(aa. рancreaticoduodenalissuperioretinferior).Arteriapancreaticoduodenalissuperiorотходит от печеночной артерии и делится

на переднюю и заднюю.

Arteria pancreaticoduodenalis inferior отходит

от a. mesenterica superior и

также имеет

переднюю и заднюю

ветви. Эти артерии окружают головку

поджелудочной железы, образуя артериальные

дуги. Тело и хвост поджелудочной железы

кровоснабжаются вариантными ветвями

от селезеночной артерии.

В

енозный отток от поджелудочной

железы осуществляется в систему воротной

вены (v.portae).

Вены впадают или непосредственно в

воротную вену, или в селезеночную и

верхнюю брыжеечную вены, идущие рядом

с одноименными артериями (рис. 5).

Рис. 5. Венозная

система поджелудочной железы.

1. Воротная вена.

2. Правая желудочная вена. 3. Левая

желудочная вена. 4. Селезеночная вена.

5. Левая желудочносальниковая вена. 6.

Нижняя брыжеечная вена. 7. Средняя

толстокишечная вена. 8. Задняя нижняя

поджелудочнодвенадцатиперстнокишечная

вена. 9. Передняя нижняя

поджелудочнодвенадцатиперстнокишечная

вена 10. Правая желудочно-сальниковая

вена. 11. Передняя верхняя

панкреатодвенадцатиперстно-кишечная

вена. 12. Верхняя брыжеечная вена. 13.

Задняя верхняя панкреатодвенадцатиперстнокишечная

вена.

От головки венозный отток происходит

через переднюю и заднюю верхние

панкреатодуоденальные вены в

супрадуоденальную часть воротной вены.

Кроме того, от головки венозная кровь

оттекает в переднюю нижнюю

панкреатодуоденальную вену (v.pancreatiсoduodenalisanteriorinferior)

и в правуюv.gastroepiploica,

которая совместно сv.colicaedextraeобразует общий ствол,

именуемыйv.gastrocolicaили стволом Генле. Этот ствол впадает

в верхнюю брыжеечную вену (v.mesentericasuperior)

у нижнего края поджелудочной железы на

границе головки и тела. От тела

поджелудочной железы дренаж венозной

крови также осуществляется черезv.pancreatiсoduodenalisposteriorinferiorнепосредственно вv.mesentericasuperior,

иногда с первой тонкокишечной веной.

От тела и хвоста поджелудочной железы

отходят многочисленные венозные ветви,

впадающие в селезеночную и верхнюю

брыжеечную вены.

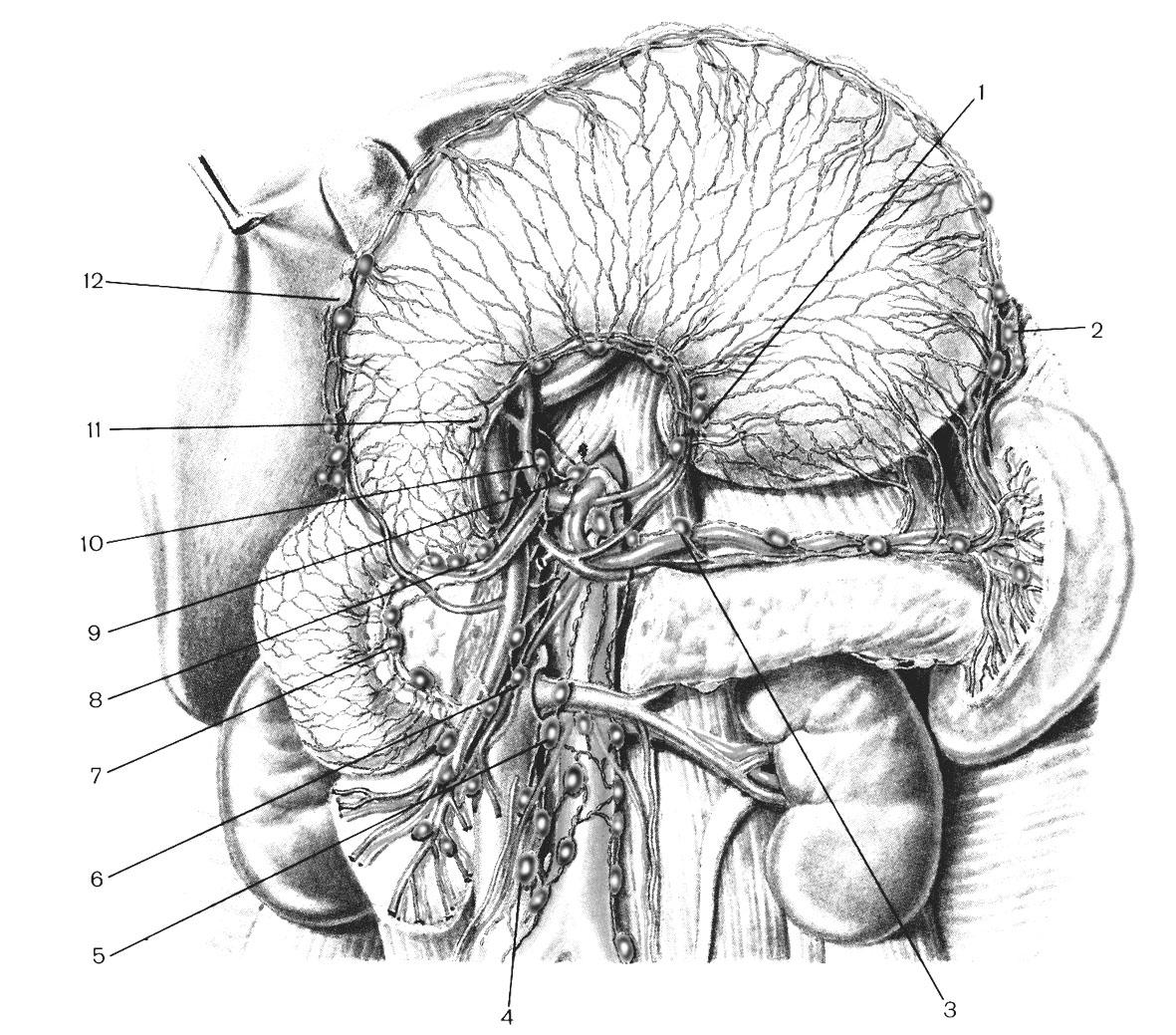

В

патогенезе и течении заболеваний

поджелудочной железы большое значение

имеет ее лимфатическая система. Огромна

ее роль в секреции и распространении

панкреатических ферментов. Лимфатические

капилляры образуют трехмерные сети

вокруг панкреатических ацинусов и

впадают в лимфатические сосуды, образующие

в толще органа сплетения. Лимфоотток в

основном происходит через 6 отводящих

лимфатических сосудов, несущих лимфу

в панкреатодуоденальные, верхние

панкреатические, селезеночные и нижние

панкреатические лимфатические узлы

(рис. 6).

Конечными

коллекторами являются чревные и верхние

брыжеечные лимфатические узлы. При

затруднении оттока секрета поджелудочной

железы по ее протокам, возможно его

распространение по лимфатической

системе, что приводит к быстрому повышению

концентрации панкреатических ферментов

в лимфе и крови. Некоторые лимфатические

капилляры, тесно прилегая к секреторным

клеткам и ацинусам, минуя внутриорганную

лимфатическую сеть, впадают в начальный

отдел грудного протока. Кроме того,

лимфа от поджелудочной железы может

через коллатерали оттекать в левую

половину грудной клетки. С этим связывают

частое развитие левосторонних плевритов

при остром панкреатите.

Иннервация

поджелудочной железы в основном

осуществляется левым блуждающим нервом

и постганглионарными волокнами левых

чревных нервов, идущими от селезеночного,

печеночного, верхнего брыжеечного и

чревного сплетений. В толще поджелудочной

железы образуется панкреатическое

сплетение, в состав которого входят

внутриорганные нервные узлы и стволы.

Окончания нервов содержат хемо- и

барорецепторы.

Рис. 6. Лимфатические

узлы поджелудочной железы.

1. Желудочные

(левые). 2. Желудочно-сальниковые (левые).

3. Верхние панкреатические. 4. Поясничные

5. Нижние брыжеечные. 6. Верхние брыжеечные.

7. Панкреатодуоденальные. 8. Пилорические.

9. Чревные. 10. Печеночные. 11. Желудочные

(правые). 12. Желудочно-сальниковые

(правые).

Поджелудочная

железа – единственный орган, где не

проявляется антагонистическое влияние

симпатической и парасимпатической

нервной систем: и блуждающий, и чревный

нервы являются для нее секреторными.

Состав панкреатического секрета не

меняется при раздражении каждого из

них. Широкие нервные связи поджелудочной

железы обусловливают характерную

иррадиацию болей при остром панкреатите.

Поджелудочная

железа выполняет две основные

физиологические функции: экзокринную

и эндокринную. Экзокринная (внешнесекреторная)

функция осуществляется благодаря

секреции и выделению в двенадцатиперстную

кишку сока, содержащего набор ферментов.

Эти ферменты способны лизировать все

основные группы пищевых полимеров.

Эндокринная

(внутрисекреторная) функция поджелудочной

железы заключается в выделении в кровь

ряда полипептидных гормонов, регулирующих

ассимиляцию некоторых пищевых ингредиентов

и метаболические процессы в организме.

Осуществляя свои функции, поджелудочная

железа участвует в деятельности различных

органов и систем, которая нарушается

при ее заболеваниях, в частности – при

остром панкреатите.

Основной внешнесекреторной структурной

единицей поджелудочной железы является

долька, образованная многочисленными

ацинусами. Особенностью секреторной

деятельности ацинарного аппарата

поджелудочной железы является

непрерывность функции ацинусов,

обеспечиваемая дискретной и асинхронной

функцией отдельных клеток. Таким образом,

поддерживается непрерывность и

“неистощимость” секреции дольки

поджелудочной железы. 20% общей массы

поджелудочной железы приходится на

ферменты. При массе 80-100 г. орган продуцирует

в сутки 1,5-2 литра сока поджелудочной

железы, в состав которого входят 15

ферментов. Процесс секреции вызывает

потерю до 20% суммарного белка, содержащегося

в железе, который через 5-6 часов после

пика выделительной активности полностью

восстанавливается.

1.

Липаза

1.-амилаза.

2.

Фосфолипазы А и В

3.

Холестероэстераза

4.

Липопротеинлипаза

5.

Эстеразы

Экзопептидазы

1.

Карбоксипептидазы А и Б

2.

Аминопептидазы

Эндопептидазы

Нуклеазы

1.

Трипсин

1. Рибонуклеазы

2.

Химотрипсин

2. Дезоксирибонуклеазы

3.

Эластаза

4.

Коллагеназа

5.

Промежуточная эндопептидаза

Из

всех синтезируемых поджелудочной

железой ферментов наибольшее значение

имеют протеолитические ферменты –

протеазы. Они участвуют в пищеварении,

а также обладают кининогеназным

действием. Они вызывают образование

вазоактивных полипептидов (кининов) из

плазменных и тканевых кининогенов.

Кининовая система осуществляет

гуморальную регуляцию гемодинамики,

свертывания крови и фибринолиза,

секреторного процесса и функции почек.

Липаза секретируется в активном виде

и осуществляет гидролиз жиров. Максимальная

активность липазы наблюдается при рН

7,0-8,0 в присутствии желчных кислот.

Фосфолипазы выделяются в виде неактивных

энзимогенов и активируются трипсином.

Гликолитический фермент -амилаза

гидролизируетL-связи

углеводных цепей таким образом, что в

итоге образуется смесь глюкозы и

мальтозы.

Ферментный

состав панкреатического сока адаптирован

к количеству и качеству принимаемой

пищи, зависит от режима и характера

питания, соотношения животной и

растительной пищи. На секреторную

активность поджелудочной железы

оказывают влияние пищевые ингредиенты.

Голодание

приводит к снижению объема сока и

концентрации в нем ферментов. Прием

пищи стимулирует сокоотделение.

Кроме ферментов, секрет поджелудочной

железы содержит 98,7% воды, ионы бикарбоната

НСО2-и хлора Cl-.

Суммарная концентрация этих ионов

обычно постоянна. Основные катионы К+иNa+. Их концентрация

соответствует таковой во внеклеточной

жидкости. Сок поджелудочной железы

изотоничен с плазмой крови и имеет

щелочную реакцию.

В

панкреатическом соке обнаруживаются

также аминокислоты и сиаловые кислоты,

содержание которых определяется

состоянием поджелудочной железы. В

небольшом количестве содержатся

серотонин и гистамин.

Внешнесекреторный

аппарат поджелудочной железы продуцирует

также целый ряд биологически активных

веществ, играющих важную роль в регуляции

обменно-трофических процессов, влияющих

на кровообращение и функциональную

активность тонкой кишки.

Эндокринная функция поджелудочной

железы обеспечивается выработкой

гормонов клетками панкреатических

островков Лангерганса: -клетки

продуцируют глюкагон,-клетки

– инсулин,-клетки

– соматостатин,PР-клетки

– панкреатический полипептид.

Глюкагон

снижает объем сока и секрецию ферментов

и не влияет на секрецию электролитов.

Инсулин стимулирует секрецию ферментов,

не влияет на выделение воды и бикарбоната.

Панкреатический полипептид ингибирует

секрецию ферментов. Кроме того, на

секрецию поджелудочной железы оказывают

влияние гормоны гипофиза, щитовидной

и паращитовидной желез, надпочечников.

Стимуляторами

панкреатической секреции являются

дофамин; кальций, магний и их соли; соли

желчных кислот, жиры, белки и продукты

их распада; гастрин, простогландин Е. К

ингибиторам секреции относятся

кальцитонин, вазопрессин, адреналин и

норадреналин, антихолинергические

вещества, внутривенно введенная глюкоза.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

Поджелудочная железа — важнейший орган пищеварительной и эндокринной систем. Длина поджелудочной железы не превышает 15 сантиметров (если, конечно же, орган не увеличен). Располагается она в забрюшинном пространстве, между вторым и первым поясничными позвонками.

Когда человек находится в горизонтальном положении, орган располагается прямо под желудком (отсюда и название — поджелудочная железа).

От работы органа зависят многие процессы организма, самочувствие человека и функционирование систем. Ферменты поджелудочной железы принимают непосредственное участие во всех видах обмена веществ.

Роль органа для пищеварения немаловажна. Поджелудочная железа вырабатывает панкреатический сок, который и позволяет перерабатывать и расщеплять пищу. Но главной функцией поджелудочной железы является выработка веществ, благодаря которым и происходит процесс метаболизма.

Орган вырабатывает следующие ферменты:

- Амилаза. Главной задачей этого фермента является укорачивание углеводных цепочек, которые распадаются до молекул сахара, ведь именно они могут усваиваться кишечником. Благодаря амилазе при разжевывании какого-либо крахмалосодержащего продукта (например, вареного риса или картофельного пюре) человек ощущает едва заметный сладковатый привкус, хотя само блюдо не сладкое;

- Нуклеаза. Ферменты нуклеазы разрывают цепочки нуклеиновой кислоты, которая поступает с пищей. Они освобождают нуклеиновые кислоты, необходимые для построения генетических структур и те, которые могут усвоиться во время пищеварительного процесса;

- Липаза. Этот фермент непосредственно воздействует на жиры, которые впоследствии распадаются на жирные кислоты и глицерин. Кроме того, ферменты липазы способствуют усвоению жирорастворимых витаминов — Е, D, A, K;

- Трипсиноген. По сути трипсиноген не участвует в процессах пищеварения, но влияет на другие ферменты поджелудочной железы, способствуя их активации — расщеплению всех поступающих с пищей белковых структур;

- Профосфолипаза. Эти ферменты непосредственно воздействуют на сложные жиры, помогая им усваиваться в организме.

Нередки случаи, когда поджелудочная железа перестает нормально функционировать.

Причин на то может быть множество:

- неправильное, нерациональное питание с преобладанием жирной, жареной, мучной пищи;

- употребление алкоголя, курение;

- нездоровый образ жизни;

- прием сильнодействующих лекарственных препаратов (например, антибиотиков) и т. д.

Результатом становится то, что орган вырабатывает ферменты не в том количестве, которое необходимо для здорового функционирования организма.

К наиболее распространенным симптомам сбоев работы органа относятся:

- Тошнота;

- Острая боль в районе подреберья, которая имеет свойство нарастать и распространяться по поясничному отделу и немного выше. При сгибании туловища боль становится меньше;

- Диарея;

- Рвота, причем рвотные массы имеют кислый привкус;

- Иногда — отсутствие аппетита, потеря массы тела;

- Повышение температуры тела.

Такие симптомы могут указывать на развитие заболевания поджелудочной железы, связанного с нарушениями выработки ферментов, панкреатита.

Это заболевание является результатом преждевременной активации пищеварительных ферментов, которые, не успев добраться до просвета тонкого кишечника, начинают переваривать саму поджелудочную железу. Этот орган, как известно, состоит из белков, поэтому ферменты ее попросту уничтожают.

При остром панкреатите это происходит очень быстро, поэтому без необходимого и своевременного лечения человек может умереть. При хроническом течении эти процессы происходят медленнее, на протяжении многих месяцев, а то и лет.

Недостаточность органа имеет либо органическую, либо функциональную природу.

Функциональное расстройство возникает, как правило, по причине отравления, инфекционных заболеваний, приема некоторых сильнодействующих препаратов.

В этом случае симптомы являются временными и принимать препараты, содержащие ферментные вещества, нет необходимости.

А вот если недостаточность поджелудочной железы имеет природу органическую, восстановить деятельность органа можно только при помощи определенного лечения, самостоятельно симптомы не исчезают.

Лечение заключается в соблюдении определенной диеты (ограничение жирного, копченого, маринованного, соленого) и применения ферментных препаратов.

Выпускаются такие препараты в таблетках или капсулах, продаются в свободном доступе в аптеках без необходимости предъявления рецептурного листа от врача.

Ферментные препараты имеют природное происхождение — вещества производят из высушенной поджелудочной железы крупного рогатого скота (быков, коров) или свиней.

Терапевтического значения для человека ферменты в таблетированной форме практически не имеют, а если имеют, то минимальное. Эти препараты не лечат заболевание как таковое, не восстанавливают функции органа. Это всего лишь заместительное лечение, то есть транспортировка веществ, которые организм не в состоянии синтезировать самостоятельно.

Употреблять такие лекарства можно людям любого возраста, даже детям до трех лет (впрочем, рассчитывать дозы таким юным пациентам может только педиатр). Пожилым людям необходимо принимать лекарства в уменьшенном количестве, поскольку им хватает незначительной дозы ферментов.

Сегодня на фармацевтическом рынке имеется большое количество ферментных лекарственных средств.

Их можно поделить на следующие категории:

- Препараты с единственным действующим веществом — панкреатином (то есть липазы, протеазы и амилазы): Креон, Вестал, Мезим, Гастенорм, Панкреазим, Панкреаль Киршнера, Уни-фестал, Микразим, Эрмиталь, Панзикам, Энзистал-п, Панкреатин-концентрат, Фестал н;

- Лекарства с комбинацией веществ панкреатина и диметикона: Панкреофлат;

- Препарат с комбинацией химотрипсин и трипсин: Химопсин;

- Средство с панкреатином и экстрактом рисового грибка: Комбицин;

- Препараты, содержащие панкреатин, компоненты желчи, гемицеллюлазу: Дигестал, Нормоэнзим, Энзистал, Биофесталь, Ферестал, Панолез.

Один и тот же препарат может выпускаться в разных дозировках, и в таком случае к его названию добавляется число, характеризующее количество липазы в каждой таблетке, например, Пангрол 25000, Креон 10000, Гастенорм форте 10000, Панзинорм 10000 и т. д.

Как правило, принимают такие лекарственные средства ежедневно, трижды в день незадолго до приема пищи.

Запивать их следует теплой чистой водой без добавок, а разжевывать или делить на несколько частей нельзя, поскольку каждая таблетка имеет кишечнорастворимую оболочку, которая сохраняется до момента попадания в двенадцатиперстную кишку и только после этого компоненты растворяются и начинают действовать. Если же оболочка повредится, активные вещества начнут свою работу еще в желудке и никакого эффекта такое лечение не принесет.

Многие ферментные препараты, представленные на сегодняшнем рынке, имеют более доступные по цене аналоги, ничуть не уступающие по эффективности. Именно поэтому, если вам порекомендовали достаточно дорогое средство, вы можете попросить врача подобрать более дешевый, но в то же время действующий аналог.

Подбирать тот или иной препарат для лечения и назначать дозировку может только врач, самолечение может привести к ухудшению состояния больного.

Материалы, размещённые на данной странице, носят информационный характер и предназначены для образовательных целей. Посетители сайта не должны использовать их в качестве медицинских рекомендаций. Определение диагноза и выбор методики лечения остаётся исключительной прерогативой вашего лечащего врача.

Источник