Липодистрофия поджелудочной железы что это

Мы живем в век скоростей, нервных стрессов, депрессий, а следовательно, калорийных перекусов набегу, безудержного глотания антидепрессантов, таблеток, недосыпа, плохого настроения.

И как следствие — сбой в работе организма. Под таким натиском вряд ли могут долго выстоять внутренние системы даже здорового человека. Одними из первых удары принимают на себя органы пищеварения.

Липоматоз поджелудочной железы – одно из проявлений негативных факторов внешнего воздействия. Что это такое? Как уберечься от такого диагноза, либо как жить с ним, если он подтвердился? Постараемся дать ответы на поставленные вопросы.

Диагноз

Термин «липоматоз» означает неравномерное распространение либо избыточное накопление жира в разных тканях человека.

А что такое липоматоз поджелудочной железы? Серьезное заболевание, не подлежит полному излечению, но, в принципе, при своевременном диагностировании, прохождении комплекса лечения и соблюдении пожизненно диеты, позволяет жить человеку полноценно и долго.

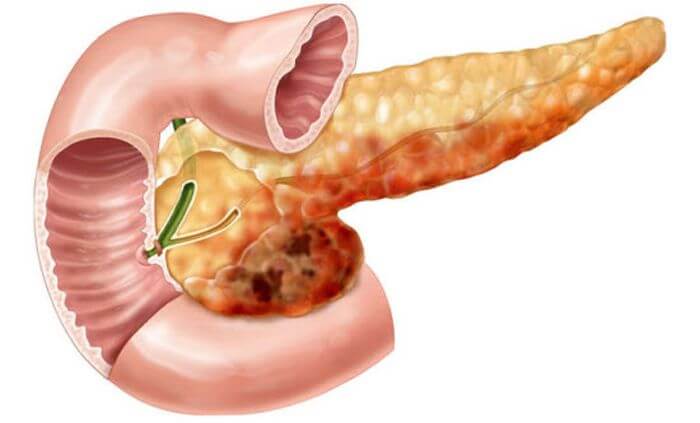

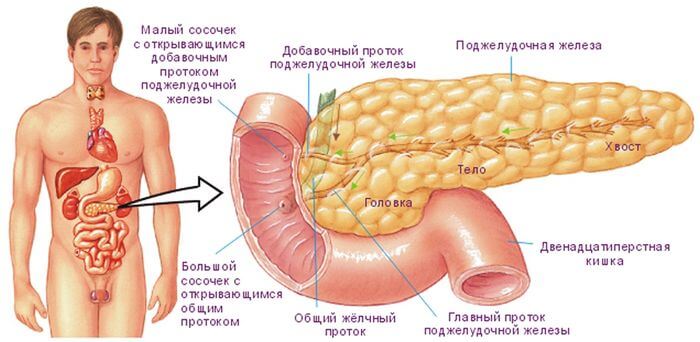

Это заболевание ведет к отмиранию здоровых клеток органа и замещению их клетками жировой ткани. Стеатоз (жировая дистрофия поджелудочной железы) – второе название болезни – приводит к таким последствиям, при которых поджелудочная не в силах справляться с возложенными на нее функциями, т. к. новообразованные жировые клетки мешают ей в этом. Врачи диагностируют и разделяют недуг на три степени.

Первая (поражение жировыми клетками до 1/3 части органа), как правило, не беспокоит больного. Обнаруживается случайно при прохождении УЗИ поджелудочной железы. Вторая степень (поражение до 2/3 паренхимы железы). Как правило, выдает себя в виде таких симптомов, как: тяжесть в животе после приема пищи, боли в левой стороне подреберной области, слабости, диарее и пр.

В запущенной форме (своевременно не диагностированной, более 2/3 площади замены клеток) происходит сдавливание паренхимы, выводных протоков, невозможность полноценного вывода секрета из органа. Налицо проявление таких признаков заболевания, как: сухость во рту, усиленные боли в животе, тошнота, рвота, диарея, метеоризм, отсутствие аппетита.

Липома наружной поверхности поджелудочной

Одновременно медики — это же заболевание делят еще другим образом, в зависимости от количества очагов поражения и места их расположения в органе. По данной классификации выделяют липоматоз слитный и диффузный.

Первый обычно проявляется скоплением жировых клеток в одной части поджелудочной. Может быть, опасен, если очаг образуется в области нахождения протоков, кровеносных сосудов или сдавливает другие близко находящиеся органы.

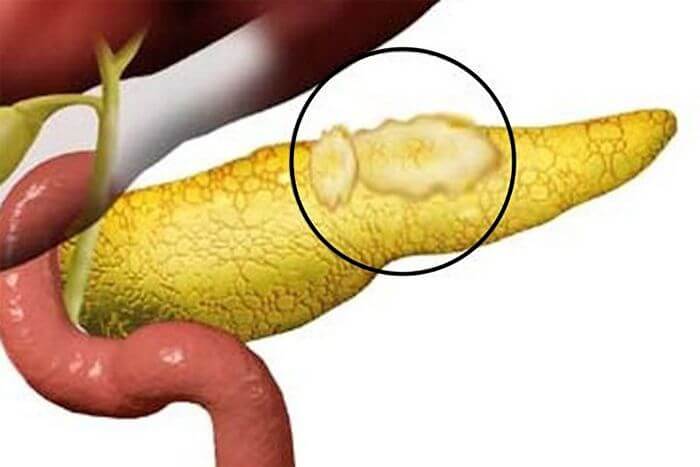

Диффузные изменения поджелудочной железы по типу липоматоза проявляются в виде набольших по размеру жировых скоплений, разбросанных по поверхности поджелудочной. Обычно очаги жиров не оказывают давления на органы и ткани железы и редко диагностируются, разве что, случайно.

Причины возникновения

Возникает липоматоз поджелудочной железы по ряду причин. Перечислим основные из них, наиболее характерные:

- последствия воспалительных процессов;

- как следствие перенесенной травмы органа;

- при сахарном диабете;

- влияние ожирения;

- сбой в обмене веществ;

- генетическая предрасположенность;

- при перенесенной сильной интоксикации (алкоголем либо лекарственными препаратами).

Диагностика и лечение

Липома поджелудочной железы может не беспокоить человека долгие годы, живя с ней в ладу и, не подозревая, что она у него есть. Но как только обнаруживаются первые признаки заболевания, боли, неприятные ощущения, тревожащие на протяжении нескольких дней, стоит незамедлительно обратиться к врачу.

Он диагностирует то или иное состояние, узнает симптомы и лечение необходимое подберет на основе данных УЗИ — исследования (повышенная эхогенность зон поджелудочной указывает очаги поражения, их площадь).

Лечение поджелудочной железы происходит консервативными или оперативными методами. При консервативном методе пациенту назначается лекарственная терапия, рекомендуются изменить рацион, график питания, сбросить лишний вес.

Это тот случай, когда концентрация жировых очагов невелика, отложения рассеяны по поджелудочной и не происходит сдавливания протоков.

Во втором случае удаляются липоматозные узлы, препятствующие нормальному отходу секрета и давящие на протоки, органы. Этот метод иногда приходится применять даже экстренно. Лечить поджелудочную железу можно также и народными средствами вдобавок к рекомендациям традиционной медицины. При всех видах лечения незаменимой есть только диета для поджелудочной.

Жизнь с липоматозом

Как было упомянуто ранее, липоматоз неизлечим окончательно. С ним нужно научиться жить, периодически проходя обследования, сдавая анализы, применяя препараты поддерживающей терапии, которые назначит доктор. Все это для того, чтобы не допустить дальнейшего разрастания жировых клеток, усугубления проблемы.

Диета при липоматозе поджелудочной железы играет не последнюю роль. Она основа для поддержания лекарственного эффекта. В чем она заключается? Это отказ от 2-3 разового питания и переход на дробное питание в пределах 5–6 раз на день, небольшими порциями. Уход от жирной, копченной, жареной, пряной, острой пищи, переход на паровую, вареную еду. Врачи часто назначают диету стол № 5.

Придерживаясь блюд, продуктов из этого стола, человек надолго сохранит положительный результат после лекарственного либо операбельного лечения, обновит организм, наведет в нем порядку, позже привыкнет, втянется и навсегда забудет о своей болезни.

Вывод

Не дайте сломить себя липомотозу! Пусть он не относится к чрезвычайно опасным, но может много неприятностей доставить вам, если запустите болезнь, будете заниматься самолечением. Лечение поджелудочной железы процесс всей жизни, когда уже поставлен диагноз. Но это не приговор! И надо об этом помнить.

Источник

Липодистрофия – является довольно редким заболеванием, при котором у человека полностью отсутствует жировая ткань, необходимая каждому организму, поскольку она принимает участие во многих обменных процессах. От обычной дистрофии такой недуг отличается тем, что не происходит снижения массы тела, а пострадавший не выглядит истощенным.

Онлайн консультация по заболеванию «Липодистрофия».

Задайте бесплатно вопрос специалистам: Эндокринолог.

Первопричиной такого недуга может стать большое количество факторов, как патологических, так и физиологических. Наиболее часто провокаторами выступает протекание сахарного диабета, пристрастие к вредным привычкам и нерациональное питание.

Жировая дистрофия отличается медленным прогрессированием и практически бессимптомным течением. В некоторых ситуациях выражается беспричинная слабость, повышенное потоотделение, внутренняя дрожь и чувство голода.

Диагностика основывается на данных клинической картины, а также результатах лабораторно-инструментальных обследований. Помимо этого, процесс диагностирования в обязательном порядке должен включать в себя тщательный осмотр больного.

Специфическое лечение недуга в настоящее время не разработано – в терапии наиболее часто обращаются к приему лекарственных препаратов, облегчающих симптоматику, а также соблюдению щадящего рациона. Вопрос о проведении операции решается индивидуально с каждым больным.

В настоящее время остаются до конца не изученными причины развития липодистрофии или липоатрофии, однако наиболее вероятными предрасполагающими факторами принято считать:

- широкий спектр метаболических процессов, при которых нарушается обмен тех или иных веществ;

- гормональный дисбаланс;

- многолетнее пристрастие к распитию спиртных напитков и выкуриванию сигарет;

- нерациональное питание – сюда стоит отнести отсутствие режима потребления пищи, длительный отказ от еды с последующим перееданием, чрезмерное употребление сладостей и жирных блюд;

- проникновение в человеческий организм паразитов, глистов или простейших;

- вирусное поражение печени;

- длительный прием некоторых медикаментов в лечебных целях, в частности, гормональных средств;

- неблагоприятное влияние экологии;

- профессиональные вредности, например, частый контакт с химикатами или ядовитыми веществами.

Очень часто развивается жировая дистрофия у диабетиков, что обуславливается повторяющимся инъекционным введением инсулина. В таких ситуациях степень выраженности недуга будет варьироваться от небольшого углубления в области укола до тотального отсутствия жировой прослойки на определенной площади. В качестве предрасполагающих факторов принято рассматривать:

- неправильное введение лекарственного вещества, направленного на нормализацию функционирования поджелудочной железы;

- низкую температуру инсулина;

- травмирование тканей в области осуществления инъекции;

- влияние инсулина как вещества, повышающего липолиз;

- неадекватная реакция иммунной системы на препарат – большинство исследователей уверены, что именно защитная реакция иммунитета приводит к атрофии жировой ткани. В таких случаях тело воспринимает укол как угрозу и определенным образом реагирует на него.

В крайне редких случаях липодистрофия может выступать в качестве врожденной патологии, возникновение которой объясняется нарушением метаболизма жировой ткани, обусловленной генетическими отклонениями и наследованием мутирующего гена от одного из родителей.

Разделение болезни в зависимости от распространенности патологического процесса делит липоатрофию на:

- генерализованную – в таких случаях отсутствие подкожной жировой прослойки наблюдается лишь в определенном участке тела;

- диффузную – отличается полным отсутствием жировой ткани. Несмотря на то, что человек внешне не выглядит истощенным, ему необходима квалифицированная медицинская помощь.

Врожденная жировая дистрофия может протекать в нескольких формах:

- липодистрофия 1 типа – обуславливается мутацией гена AGPAT2, который находится в 9 хромосоме;

- липодистрофия 2 типа – является следствием мутирования гена BSCL2, расположенного в 11 хромосоме;

- липодистрофия 3 типа – формируется на фоне мутации CAV1, гена, локализующегося на 7 хромосоме;

- липодистрофия 4 типа – вызвана мутацией гена PTRF, входящего в состав 17 хромосомы.

Помимо этого, существуют такие формы недуга:

- гиноидная липодистрофия – в подавляющем большинстве ситуаций диагностируется у представительниц женского пола. Подобная разновидность широко известна под названием целлюлит, поскольку в откладывается в области живота, бедер и ягодиц. Особенностью является то, что в других областях жировые ткани могут полностью отсутствовать;

- печеночная липодистрофия – деструктивный процесс развивается на фоне жировой болезни печени, что также называется гепатоз, поскольку именно этот орган отвечает за расщепление липидов в организме;

- инъекционная липодистрофия – при этом атрофия и липогипертрофия жировой ткани локализуется там, где многократно осуществлялось инъекционное введение лекарственных веществ;

- инсулиновая или липодистрофия при сахарном диабете.

Главным клиническим проявлением любой разновидности подобного заболевания выступает практически полная атрофия подкожного жирового слоя.

На фоне подобного признака могут выражаться следующие симптомы:

- повышенный аппетит;

- крупные размеры стоп и кистей в сравнении с остальными частями тела – наиболее часто такое проявление наблюдается у детей;

- боли в области под правыми ребрами – это проекция поджелудочной железы;

- увеличение полового члена у представителей мужского пола;

- угревая болезнь;

- нарушение менструального цикла;

- изменение размеров клитора у женщин в большую сторону;

- желтушность кожных покровов, видимых слизистых и склер – это указывает на тяжелое течение патологии;

- приступы головной боли;

- учащенное сердцебиение;

- различные аритмии;

- незначительное увеличение молочных желез у мужчин;

- повышенное оволосение;

- возрастание показателей АД;

- нарушение рельефа кожи – наиболее часто отмечается при гиноидной липодистрофии, что вынуждает пациентов помимо основного лечения обращаться за помощью к косметологам или пластическим хирургам.

Вышеописанную симптоматику целесообразно относить как к детям, так и к взрослым.

Фото женщины, страдающей липодистрофией

Благодаря присутствию ярко выраженных и довольно специфических клинических проявлений с установлением правильного диагноза практически никогда не возникает проблем. Тем не менее, для установления причин жировой дистрофии необходимо осуществление лабораторно-инструментальных обследований.

Тем не менее, в первую очередь клиницисту необходимо выполнить ряд манипуляций, среди которых:

- изучение истории болезни – для установления основного патологического этиологического фактора;

- сбор и анализ жизненного анамнеза – сюда стоит отнести информацию относительно питания и образа жизни человека;

- ознакомление с наследственным анамнезом;

- детальный физикальный осмотр, направленный на оценивание внешнего вида больного и состояния кожного покрова. Помимо этого, необходимо измерение ЧСС и кровяного давления;

- тщательный опрос больного – для составления специалистом полной картины протекания подобного патологического процесса.

Лабораторные исследования предполагают осуществление:

- общеклинического анализа крови и урины;

- биохимии крови;

- генетических тестов;

- гормональных проб;

- тестов на чувствительность к инсулину;

- глюкозотолерантного теста.

Инструментальная диагностика ограничивается такими процедурами:

- ЭКГ и ЭхоКГ;

- УЗИ поджелудочной железы;

- КТ и МРТ.

Компьютерная томография (КТ)

Липодистрофию стоит дифференцировать от:

- анорексии;

- болезни Иценко-Кушинга;

- тиреотоксикоза;

- изменений подкожной жировой ткани, происходящих при ВИЧ-инфекции или СПИДе.

Специально направленной терапии, повышающей количество подкожного жирового слоя, в настоящее время не существует. Однако для того чтобы бороться с симптомами подобного заболевания, улучшить самочувствие пациентов и предупредить развитие осложнений обращаются к консервативным методам терапии.

Медикаментозное лечение включает в себя прием:

- гепатопротекторов;

- стимуляторов метаболизма;

- спазмолитиков;

- тиазолидионов;

- гиполипидемических средств;

- гормональных веществ;

- витаминных комплексов.

Не запрещается прохождение физиотерапевтических процедур, а именно:

- ульразвука;

- индуктометрии;

- электрофореза;

- фонофореза.

Для коррекции чрезмерно худых черт лица необходимы косметологические процедуры или пластическая операция. Не исключается получение положительного эффекта от лечебного массажа, который может быть аппаратным или ручным. В некоторых ситуациях пациентам необходима помощь психолога. Также больным нередко назначают соблюдение лечебного рациона питания, тем не менее, он никак не влияет на повышение уровня жировой ткани.

Игнорирование клинических признаков, полное отсутствие или неправильное лечение жировой дистрофии чревато формированием опасных для жизни последствий, среди которых стоит выделить:

- хроническую почечную недостаточность;

- мужское и женское бесплодие;

- злокачественную артериальную гипертензию;

- умственную отсталость у детей;

- тяжелые кардиомиопатии;

- сердечную недостаточность.

Многие из вышеуказанных последствий приводят к летальному исходу.

Предупредить развитие врожденной липодистрофии поджелудочной железы не представляется возможным, поскольку она обуславливается генными мутациями. Снизить вероятность развития такого редкого заболевания приобретенной формы можно при помощи таких профилактических рекомендаций:

- полный отказ от пагубных пристрастий;

- правильное и полноценное питание;

- адекватное использование инсулина при сахарном диабете с соблюдением всех правил, установленных лечащим врачом;

- прием только тех медикаментов, которые назначит клиницист;

- использование индивидуальных средств защиты при работе с химикатами и ядами;

- полноценное лечение тех заболеваний, которые могут привести к возникновению такого дегенеративного процесса.

Исход липодистрофии зачастую неопределенный, поскольку зависит от варианта протекания, этиологического фактора и индивидуальных особенностей организма того или иного пациента. При соблюдении терапевтических рекомендаций удается добиться благоприятного для жизни прогноза.

Все ли корректно в статье с медицинской точки зрения?

Ответьте только в том случае, если у вас есть подтвержденные медицинские знания

Источник

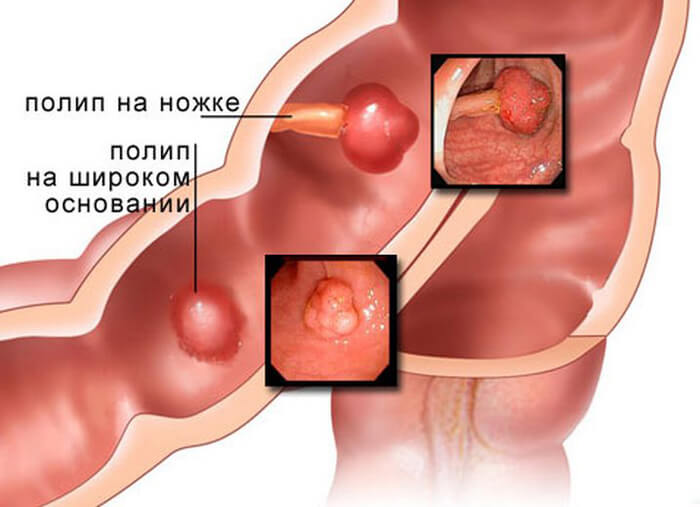

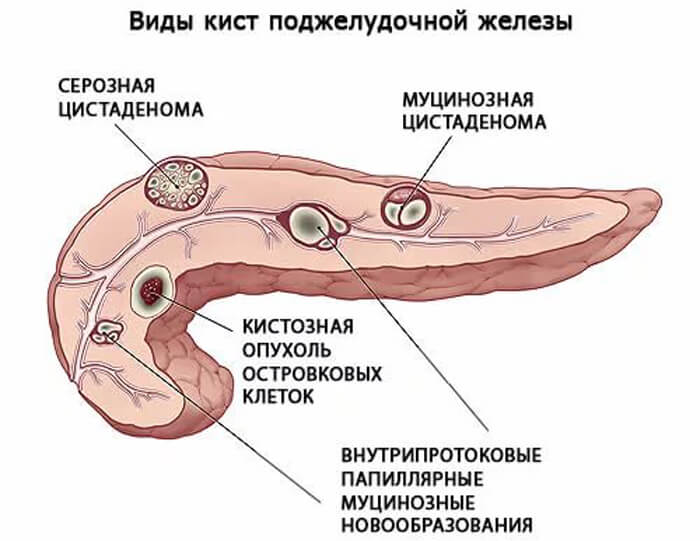

Полипы в поджелудочной железе – образования доброкачественного характера. Они не склонны к быстрому росту и трудно диагностируемы. Из-за анатомической особенности поджелудочной железы, полипы могут образовываться исключительно в его протоках.

Это довольно редкое явление – подобный диагноз подтверждается лишь в единичных случаях из миллиона подозреваемых. Но относиться халатно к вопросу нельзя, так как патология влечет за собой серьезные осложнения.

Причины и виды возникновения полипов в поджелудочной железе

Толчком к началу развития доброкачественного образования могут стать факторы разных видов:

- Наследственные. Неопластическое перерождение тканей – явление, которое чаще всего имеет генетический патогенез.

- Травматические. Внутренние кровотечения, ушибы, передавливание, разрывы в тканях могут случиться из-за нанесения человеку травм, полученных повреждений при попадании в аварии, падении с высоты.

- Приобретенные. Злоупотребление жирной и острой едой, а также систематическое отравление организма никотином, алкоголем и химикатами вызывает сбой панкреатической ферментации и воспаление поджелудочной. В результате постепенного отмирания клеток и травмирования тканей образуются кисты, отеки и полипы.

- Вторичные. Так как все системы организма взаимосвязаны, патологические изменения внутри протоков поджелудочной железы могут возникнуть на фоне любой другой затянувшейся болезни. Помимо хронического панкреатита, опасность таится в гепатите, жкб, гормональных дисфункциях, осложнениях после инфекций и вирусов.

Полипы поджелудочной железы: особенности и отличие от кист

Полип в поджелудочной железе – определение не совсем корректное. Просто так удобнее обозначать патологию в разговорной речи. На самом деле, в таких органах, как печень или поджелудочная железа паренхиматозные ткани представляют собой «губчатую» мякоть, не оставляющую простора для образований. А полипы могут формироваться только внутри полостей.

Единственное место, где появляются полипозные образования в области поджелудочной железы – это в ее протоке. Специфическая локализация – одна из особенностей поджелудочного полипоза.

К другим отличительным чертам заболевания относят ее крайнюю редкость и отсутствие ярко выраженных клинических симптомов.

Полип иногда путают с иным образованием – кистой. Но эти две патологии имеют существенные различия:

- Анатомические. Полип – это «мясистый» нарост, состоящий из соединительной ткани. Киста – автономная полость, заключенная в оболочку и содержащая жидкость или загустевшую массу.

- Локализационные. Полип разрастается внутри полости, имеющей слизистую стенку, к которой он и крепится. Киста формируется в любом месте органа, зачастую – из его же тканей.

Симптомы и признаки полипа поджелудочной железы

До определенного момента полипоз может развиваться бессимптомно. Очень маленькие образования достаточно трудно диагностировать даже при полноценном комплексном осмотре.

Базовая клиническая картина складывается из следующих признаков:

- перманентной субфебрильной температуры;

- частого мочеиспускания;

- дисфункций ЖКТ (запоры, диарея, вздутия);

- подташнивания после приемов пищи;

- общей слабости;

- нарушений сна.

Разросшиеся полипы начинают давить на стенки органа, перекрывать поджелудочный проток и усиливают симптоматику:

- неожиданно возникают резкие боли в правом подреберье;

- после приема пищи может появиться рвота;

- постоянная сухость и горечь во рту.

Признаки наличия полипов становятся все больше похожими на острый панкреатит. Это вполне объяснимо. Если перекрылся проток поджелудочной железы, панкреатические ферменты начинают разъедать ткани органа, что напрямую ведет к воспалению.

Какие могут быть осложнения

Как и при развитии панкреатита, патология поджелудочной железы «обрастает» сопутствующими заболеваниями:

- желтухой;

- холециститом;

- дуоденитом;

- сахарным диабетом;

- перитонитом.

Помимо обострения панкреатита, полип в протоке поджелудочной железы грозит и другими осложнениями:

- внутренним кровотечением;

- распространения нагноения;

- образованием свищей;

- обострением инфекций;

- развитием злокачественных опухолей;

- разрывом селезенки.

Опасных последствий можно избежать, своевременно обращаясь к врачу при недомогании и тщательно обследовавшись.

Диагностика

Точно поставить диагноз, подтверждающий наличие полипов в поджелудочной, трудно. Поэтому врачи настаивают на одновременном исследовании тремя методами:

- клиническим;

- лабораторным;

- инструментальным.

Только оценив все данные, можно с уверенностью дифференцировать заболевание и определиться с действиями, необходимыми для устранения проблемы.

Клинический метод диагностики

Клиническое обследование пациента включает:

- изучение наследственного фона для выявления предпосылок патологии;

- подробный опрос больного обо всех подозрительных симптомах и дискомфортных ощущениях, периодичности их появления, интенсивности и продолжительности;

- внешний осмотр и изучение эпигастральной области живота методом пальпации.

Заподозрить аномальные образования можно и на этой стадии диагностики, но только при их значительных размерах. В любом случае, диагноз подтверждается лабораторно.

Лабораторный метод диагностики

Любое поражение поджелудочной железы сопровождается характерными изменениями в биохимическом составе крови, мочи и кала. Их традиционный общий анализ – обязателен.

При подозрении на полипозные образования отдают предпочтение следующим дополнительным исследованиям:

- измерению количества инсулиновой выработки;

- определению онкологических маркеров;

- обнаружению жиров и белков, не расщепленных в процессе усвоения пищи;

- оценке эластазы фекальной.

Немаловажными в уточнении картины в целом являются исследования панкреатического сока и ферментативных нарушений.

Инструментальный метод диагностики

Инструментальными методами широко пользуются в современной медицине. Это самый достоверный способ информативно описать все нюансы полипа:

- его точную локализацию в поджелудочном протоке;

- его размер;

- степень разрастания в количественном аспекте (новые намечающиеся полипы);

- характер воспалительного процесса в окружающих тканях;

- степень разрушения слизистой, к которой крепится полип.

Такую подробную информацию получают из одного способа или в совокупном исследовании несколькими инструментальными путями:

- ультразвуковым исследованием;

- компьютерно-томографическим;

- магнитно-резонансным;

- эндоультрасонографическим;

- рентгеноскопическим;

- ретроградно эндоскопическим;

- холангиопанкреатографическим.

Самый распространенный метод – УЗИ. При достаточно больших полипах этот вид аппаратного исследования способен выявить и точную локализацию образований, и размеры их разрастаний.

В изучении верхних отделов ЖКТ информативна и удобна эндоультрасонография. Это метод, при котором используют специальный эндоскоп с УЗИ-сканером на наконечнике. Способ дает визуальную картину состояния тканей и стенок внутренних органов. Назначая такую процедуру, пациента готовят к ней не меньше 10 часов. Основная подготовка заключается в отказе от приема пищи.

Лечение

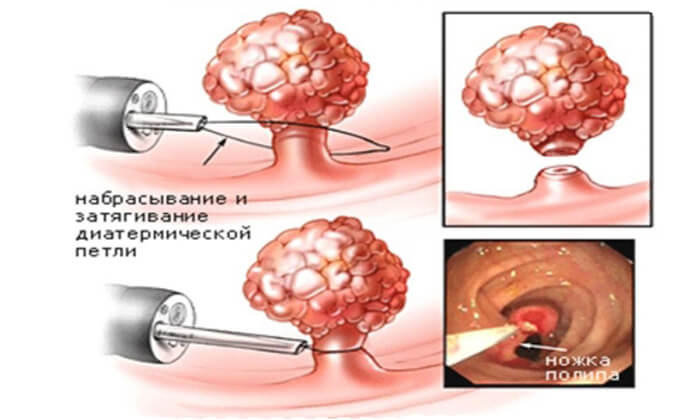

Полипы практически не поддаются лечению традиционному. Бесполезны будут и домашние народные рецепты. К сожалению, никакие медикаментозные препараты или снадобья, основанные на травах, неспособны «рассосать» полипообразные наросты. Их можно только удалить физически.

Если образования совсем маленькие, показаний к немедленной операции нет. Напротив, сами врачи не рекомендуют спешить в таких случаях. Они ставят пациента на учет, подбирают лекарства, замедляющие рост новообразований.

Есть вероятность, что при своевременном обнаружении полипов и «консервирование» их роста медикаментозным методом, хирургическое вмешательство не потребуется вовсе. Человек будет нормально жить с патологией, соблюдать диету и время от времени проходить профилактическое обследование.

Но чаще всего полипы замечают уже в достаточно разросшемся состоянии, когда их присутствие затрудняет отток панкреатического сока и желчи. Чтобы не допустить осложнений и развития хронических процессов, назначается хирургическое удаление образований.

Хирургическое вмешательство

Операции по удалению доброкачественных образований могут быть разных вариаций:

- энуклеационная полипэктомия;

- резекционная;

- эндоваскулярно эмболизационная.

Суть эмболизации артерий в перекрытии кровеносных сосудов, питающих образование. В результате его ткани отмирают, полип усыхает. Это наименее травматичный метод в хирургии по удалению различных опухолей и доброкачественных образований.

Резекцию назначают только в осложненных случаях, когда разрастание образования разрушило окружающие ткани и дальнейшее развитие болезни опасно для жизни. Отсечение части органа или даже его полное удаление всегда являлось крайней мерой.

Энуклеацию используют для удаления небольших полипов. Их «вылущивают» специальными инструментами, а для предупреждения кровотечений используют электрокоагуляцию – прижигание места бывшего крепления полипа.

Вероятность рецидивного появления полипов, даже после удачного полипэктомии (удаления предыдущих), очень высока. Поэтому большое значение имеет профилактика новообразований.

Профилактические меры

Противостоять доброкачественным новообразованиям возможно, если строго следовать всем предписаниям лечащего врача и периодически проходить обследование.

Нужно пересмотреть и образ жизни:

- отказаться от вредных привычек (курения, распития алкогольных напитков);

- придерживаться рационального питания и полностью исключить из рациона все жирное и острое;

- принимать пищу теплой (не обжигающей и не остывшей), не кушать всухомятку или на ночь глядя.

Диетическое питание – один сильных профилактических способов повлиять на здоровье поджелудочной железы в целом.

Важно также уделить внимание повышению тонуса организма: закалятся, много гулять на свежем воздухе, заботиться об иммунитете и своевременно вылечивать все инфекционные заболевания.

Источник