Лимфоотток от поджелудочной железы

Оглавление темы “Топографическая анатомия поджелудочной железы.”:

- Поджелудочная железа. Топография поджелудочной железы. Проекция поджелудочной железы.

- Размеры поджелудочной железы. Форма поджелудочной железы. Протоки поджелудочной железы.

- Синтопия поджелудочной железы. Расположение поджелудочной железы. Топографическая анатомия поджелудочной железы.

- Отношение поджелудочной железы к брюшине. Кровоснабжение поджелудочной железы.

- Венозный отток от поджелудочной железы. Лимфоотток поджелудочной железы. Иннервация поджелудочной железы.

Поджелудочная железа. Топография поджелудочной железы. Проекция поджелудочной железы.

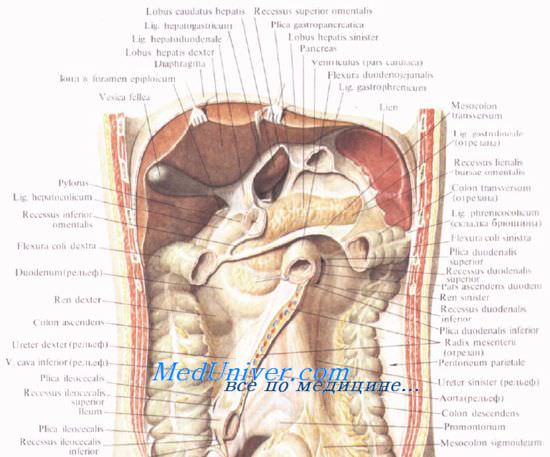

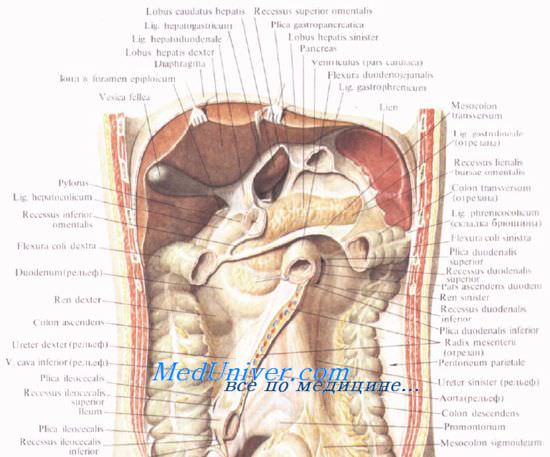

Поджелудочная железа расположена в забрюшинном пространстве ретроперитонеально, позади желудка и сальниковой сумки, в верхней половине живота. Основная масса железы выделяет секрет через выводные протоки в двенадцатиперстную кишку; меньшая часть железы в виде так называемых островков Лангерганса (insulae pancreatiсае [Langerhans]) относится к эндокринным образованиям и выделяет в кровь инсулин, регулирующий содержание сахара в крови.

Поджелудочную железу относят к верхнему этажу брюшинной полости, поскольку функционально и анатомически она связана с двенадцатиперстной кишкой, печенью и желудком.

Поджелудочную железу разделяют на три отдела: головку, тело и хвост. Выделяют также участок между головкой и телом — шейку железы.

Топография поджелудочной железы. Проекция поджелудочной железы.

На переднюю брюшную стенку поджелудочная железа проецируется в эпигастральной, частично в пупочной и в левой подреберной областях. Верхний край поджелудочной железы проецируется на переднюю брюшную стенку по линии, проходяшей справа налево через середину расстояния между мечевидным отростком и пупком (уровень тела I поясничного позвонка). При этом правая часть линии лежит несколько ниже горизонтали, а левая — выше.

В целом можно сказать, что по отношению к горизонтальной плоскости поджелудочная железа чаще расположена косо: головка железы лежит ниже, а тело и хвост — выше.

Размеры поджелудочной железы. Форма поджелудочной железы. Протоки поджелудочной железы.

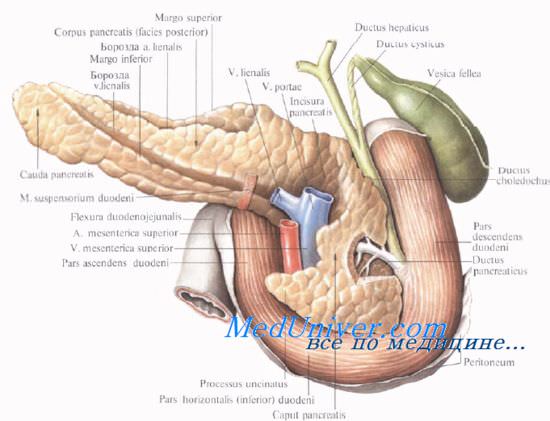

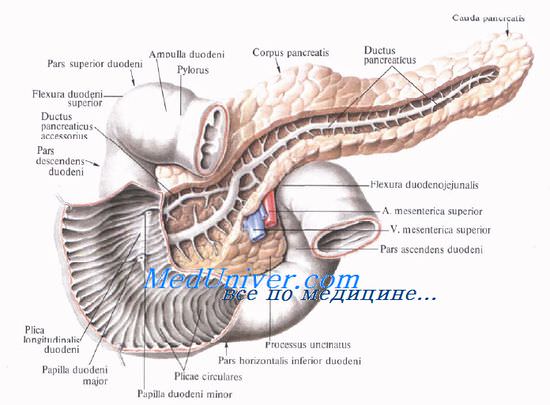

Форма поджелудочной железы чаще вытянутая. В среднем длина поджелудочной железы равна 16—17 см. Головка ее наиболее широкая (до 5 см) и толстая (1,5—3,5 см). Тоньше и уже она в хвостовой части (примерно 2×2 см). Капсулы pancreas не имеет, благодаря чему резко бросается в глаза ее дольчатое строение. Однако тело pancreas имеет фасциальный покров на задней поверхности; головка железы имеет фасциальный покров и спереди, и сзади.

Выводная система поджелудочной железы начинается с мелких дольковых протоков, которые впадают в основной и добавочный протоки.

Проток поджелудочной железы, ductus pancreaticus, или вирсунгов проток [Wirsung], идет от хвоста к головке железы, располатаясь в хвосте и теле на середине высоты и на равном расстоянии от передней и задней поверхности железы, в головке — ближе к ее задней поверхности. Диаметр протока равен 2 мм в хвосте, 2—3 мм — в теле и 3—4 мм — в головке железы. В области большого дуоденального (фатерова) сосочка он соединяется с ductus choledochus или открывается самостоятельно.

Проток поджелудочной железы у места соединения с ductus choledochus имеет собственный гладкомышечный сфинктер, m. sphincter ductus pancreatici, сфинктер Одди [Oddi], функционирующий совместно со сфинктером печеночно-поджелуд очной ампулы [Vater]. Все сфинктеры общего желчного протока и протока поджелудочной железы называют также четырехкомпонентным сфинктером Бой-дена [Boyden].

В результате деятельности этого сфинктера в двенадцатиперстную кишку поступает только поджелудочный сок или поджелудочный сок и желчь вместе.

Добавочный проток поджелудочной железы, ductus pancreaticus accessorius [Santorini], располагается выше основного и соединяется с главным протоком в головке на расстоянии 2,5—3,5 см от устья последнего.

Однако почти в трети случаев добавочный проток открывается в двенадцатиперстную кишку самостоятельно, на papilla duodeni minor [Santorini], который располагается выше большого сосочка.

Видео анатомии поджелудочной железы

Синтопия поджелудочной железы. Расположение поджелудочной железы. Топографическая анатомия поджелудочной железы.

Головку поджелудочной железы охватывает сверху, снаружи и снизу двенадцатиперстная кишка, прочно фиксируя ее вместе с общим желчным и поджелудочными протоками.

Позади головки поджелудочной железы наиболее кнаружи располагается нижняя полая вена. Кнутри от нее, прилегая к головке или в ее толще, проходит ductus choledochus. Рядом с ним располагается v. mesenterica superior, затем одноименная артерия. Эти сосуды лежат в incisura pancreatis.

Выйдя из-под нижнего края поджелудочной железы, верхние брыжеечные сосуды ложатся на переднюю поверхность горизонтальной или восходящей части двенадцатиперстной кишки. Верхние брыжеечные сосуды и нижнюю полую вену разделяет расположенный на нижнем крае головки крючковидныи отросток, processus uncinatus [Winslow].

Позади головки поджелудочной железы происходит слияние верхней брыжеечной и селезеночной вен, в результате чего образуется воротная вена, v. portae.

Опухоли головки поджелудочной железы могут сдавить воротную вену, в результате чего возникает портальная гипертензия, сопровождающаяся определенным симптомокомплексом: резким увеличением селезенки (спленомегалией), скоплением жидкости в брюшинной полости (асцитом) и кровотечением из расширенных вен в области портокавальных анастомозов. К уже известным анастомозам на передней брюшной стенке и в области пищеводно-кардиального соединения следует добавить и портокаваль-ные анастомозы в области прямой кишки (о них речь пойдет ниже). Опухоль может сдавить и расположенный рядом ductus choledochus, что проявляется развитием механической желтухи.

Иногда головка поджелудочной железы располагается ниже брыжейки, тогда она может прилегать к брюшине в области sinus mesentericus dexter. В этом случае спереди от нее лежат петли тонкой кишки и правая часть поперечной ободочной кишки.

Тело поджелудочной железы представляет среднюю, наибольшую часть органа. На передней поверхности тела расположен выступающий вперед сальниковый бугор, tuber omentale. Передняя поверхность тела поджелудочной железы прилегает к заднему листку париетальной брюшины, являющейся задней стенкой сальниковой сумки, а через нее — к задней стенке желудка. Сальниковый бугор часто располагается вблизи нижней поверхности правой доли печени.

У верхнего края тела поджелудочной железы располагается truncus coeliacus. По верхнему краю тела в правой его части идет a. hepatica communis, а влево позади верхнего края железы или вдоль него, иногда заходя на переднюю поверхность, располагается селезеночная артерия, a. splenica (lienalis), направляющаяся к селезенке.

Позади тела поджелудочной железы, ниже артерии, располагается v. splenica (lienalis), образующая углубление в ткани железы. Несколько глубже позади тела и хвоста железы располагаются почечные и нижние надпочечные сосуды, левая почка и надпочечник.

Нижний край поджелудочной железы прилегает к брыжейке поперечной ободочной кишки. Снизу к телу прилегает flexura duodenojejunalis.

Слева, к хвосту поджелудочной железы, прилегает flexura coli sinistra.

Отношение поджелудочной железы к брюшине. Кровоснабжение поджелудочной железы.

Брюшина покрывает переднюю и нижнюю поверхности поджелудочной железы, задняя поверхность железы совершенно лишена брюшины. Брюшинные связки представляют собой складки брюшины при ее переходе на переднюю поверхность органа с соседних областей.

У верхнего края поджелудочной железы располагаются две упомянутые выше складки: желудочно-поджелудочная и печеночно-поджелудочная. Поджелудочно-селезеночная, lig. pancreaticosplenicum, и поджелудочно-ободочная, lig. pancreaticocolicum, связки являются участками желудочно-селезеночной и диафрагмально-селезеночной связок.

Хвост поджелудочной железы иногда покрыт брюшиной со всех сторон, что бывает связано с наличием хорошо выраженной lig. pancreaticosplenicum. В этом случае хвост обладает определенной подвижностью.

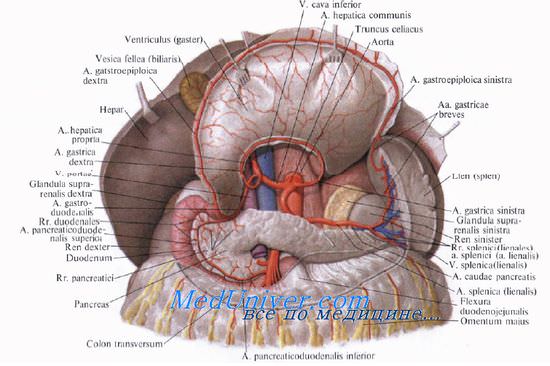

Кровоснабжение поджелудочной железы

Кровоснабжают поджелудочную железу ветви общей печеночной, селезеночной и верхней брыжеечной артерий. Сверху к головке железы подходит a. gastroduodenalis, от которой отходит а. pancreaticoduodenalis superior, дающая переднюю и заднюю ветви.

A. pancreaticoduodenalis inferior начинается обычно от верхней брыжеечной артерии или от ее ветви. Она также делится на переднюю и заднюю ветви. Верхние и нижние панкреатодуоденальные артерии анастомозируют друг с другом, образуя артери&чьные дуги, от которых отходят ветви к головке поджелудочной железы и к двенадцатиперстной кишке.

От селезеночной артерии и реже от общей печеночной отходит относительно крупная большая поджелудочная артерия, а. рапсrеatica magna, которая позади тела железы идет к ее нижнему краю, где делится на правую и левую ветви. Кроме этой артерии, к хвосту и телу железы от a. splenica (lienalis) отходят rr. pancreatici.

Учебное видео анатомии чревного ствола и его ветвей

Венозный отток от поджелудочной железы. Лимфоотток поджелудочной железы. Иннервация поджелудочной железы.

Отток венозной крови от поджелудочной железы происходит непосредственно в воротную вену и ее главные притоки: vv. splenica (lienalis) et mesenterica superior. Вены сопровождают верхние и нижние панкреатодуоденальные артерии и тоже образуют дуги на передней и задней поверхности головки поджелудочной железы.

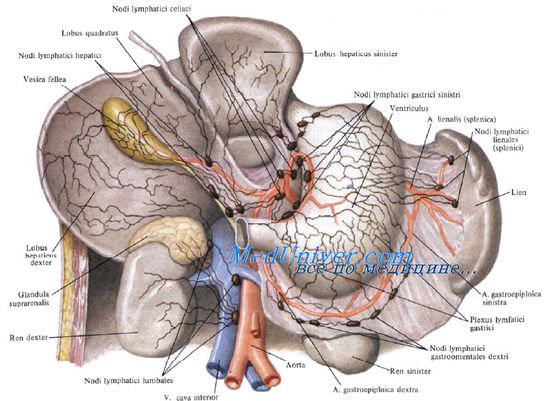

Лимфоотток от поджелудочной железы происходит сначала в пилорические, верхние и нижние панкреатодуоденальные, верхние и нижние поджелудочные, а также селезеночные узлы. Затем лимфа направляется в чревные узлы.

Иннервируют поджелудочную железу ветви нескольких сплетений: чревного, печеночного, верхнебрыжеечного, селезеночного и левого почечного.

Нервы к поджелудочной железе подходят большей частью вместе с сосудами, образуя на поверхности и внутри железы единое нервное сплетение (plexus pancreaticus). Оно представляет собой мощную рефлексогенную зону, раздражение которой может вызвать шоковое состояние.

Видео урок топографической анатомии и оперативной хирургии брюшной полости. Кишечные швы

– Вернуться в оглавление раздела “Топографическая анатомия и оперативная хирургия живота”

Редактор: Искандер Милевски. Дата последнего обновления публикации: 11.9.2020

Источник

Главная

Гастроэнтерология

Заболевания поджелудочной железы

Лимфатическая система поджелудочной железы

Внутриорганная лимфатическая капиллярная сеть ткани поджелудочной железы состоит из анастомозирующих лимфатических капилляров. Первичная капиллярная лимфатическая сеть ограничивается пределами одной дольки поджелудочной железы. Ток лимфы направляется из глубины железы к ее поверхности. В крупных междольковых промежутках коллекторы образуют многокамерные мешкообразные лимфатические резервуары, из которых лимфа оттекает в регионарные лимфатические узлы.

Выделяют три зоны лимфооттока от поджелудочной железы, получившие название по питающему их магистральному артериальному сосуду: печеночная, верхнебрыжеечная и селезеночная.

Внеорганная лимфатическая система представлена следующими группами лимфатических узлов и этапами лимфооттока.

- Регионарные лимфатические узлы первого этапа печеночной зоны лимфооттока (от верхней части головки поджелудочной железы, крючковидного отростка, верхнегоризонтального и вертикального отделов двенадцатиперстной кишки) залегают 4-6 группами в непосредственной близости от общей печеночной артерии. Наиболее крупные 1-3 лимфатических узла расположены вблизи места отхождения общей печеночной артерии от чревного ствола. Кроме того, несколько групп лимфатических узлов небольшого диаметра расположены на задней и передней поверхностях головки железы по ходу верхних поджелудочно-двенадцатиперстных артерий.

- Регионарные лимфатические узлы первого этапа верхнебрыжеечной зоны лимфооттока (от нижней части головки поджелудочной железы, крючковидного отростка, вертикальной и нижнегоризонтальной частей двенадцатиперстной кишки) расположены четырьмя группами, окружающими верхние брыжеечные сосуды. Еще несколько групп лимфатических узлов расположены на задней и передней поверхностях головки поджелудочной железы по ходу нижних поджелудочно-двенадцатиперстных артерий.

- Регионарные лимфатические узлы селезеночной зоны лимфооттока представлены 2-4 цепочками по ходу селезеночных сосудов. Кроме того, несколько групп мелких лимфатических узлов расположены на передней поверхности тела железы.

- Отдельно необходимо выделить группу лимфатических узлов, представленных, как правило, одной цепочкой по ходу нижней поджелудочной артерии (расположенных по нижнему краю поджелудочной железы), являющихся регионарными лимфоузлами первого этапа верхнебрыжеечной и селезеночной зон (в зависимости от варианта отхождения нижней поджелудочной артерии).

Таким образом, отток лимфы от тела поджелудочной железы идет вверх – к узлам первого этапа селезеночной зоны, вниз – к верхнебрыжеечным лимфатическим узлам (к узлам первого этапа верхнебрыжеечной зоны) и к лимфатическим узлам, расположенным по нижнему краю железы. Кроме того, от задней поверхности органа лимфа оттекает по отводящим лимфатическим сосудам к узлам, расположенным позади поджелудочной железы, вблизи ее перешейка у верхних брыжеечных сосудов. От хвоста поджелудочной железы отток лимфы происходит в узлы первого этапа селезеночной зоны, а также в узлы вдоль нижнего края органа.

H.B.Путoв и дp.

“Лимфатическая система поджелудочной железы” и другие статьи из раздела Заболевания поджелудочной железы

Читайте также:

- Зоны поджелудочной железы

- Лимфатические узлы поджелудочной железы

- Вся информация по этому вопросу

Источник

- Анатомия

- Спланхнология

- Анатомия пищеварительной системы. Строение, кровоснабжение, иннервация, лимфоотток. Учебное пособие. 2-е издание

Поджелудочная железа, pancreas, вторая по величине железа пищеварительного тракта, которая является железой смешанной секреции.

- Голотопня: располагается в надчревной и в левой подреберной областях, regio epigastrica et regio hypochondriaca sinistra.

- Склетотопин: проецируется на уровне I-1I поясничных позвонков.

- Сиптопия: головка расположена в подкове двенадцатиперстной кишки (рис. 11,12); передняя поверхность тела обращена к пилорической части и телу желудка; сзади она соприкасается с поясничной частью диафрагмы, воротной веной, общим желчным протоком и брюшной частью аорты; хвост прикасается к левой почке, надпочечнику и селезенке.

IV’. Макроскопическое строение поджелудочной железы:

- части:

- головка, caputpancreatis (может иметь крючковидный отросток, processus uncinatus);

- тело, corpus pancrcatis;

- хвост, cauda pancreatis;

- поверхности:

- задняя поверхность, facies posterior;

- передняя поверхность, facies anterior;

-нижняя поверхность, facies inferior;

- края:

- верхний, margo superior (образует сальниковый бугор, tuber omentale);

- передний, margo anterior;

- нижний, margo inferior.

- Микроскопическое строение органа. В поджелудочной железе выделяют экзокринную и эндокринную части.

- Экзокринная часть поджелудочной железы является сложной альвеолярно-трубчатой железой и вырабатывает панкреатический сок. Структурно-функциональной единицей тгой части железы является ацинус, включающий секреторные клетки и выводной проток, окруженные кровеносными капиллярами. Совокупность ацинусов, открывающихся в междольковый проток составляет дольку поджелудочной железы. Из дольки выходит выводной проток, ductus excretorius, впадающий в проток поджелудочной железы, ductuspancreaticus, проходящий по всей железе. Последний вместе с общим желчным протоком образуют печеночноподжелудочную ампулу, ampulla hepatopancreatica. Реже проток поджелудочной железы самостоятельно впадает в просвет нисходящей части двенадцатиперстной кишки.

- Эндокринная часть поджелудочной железы представлена островками Лангерганса-Соболева, которые расположены преимущественно в области ее хвоста. Среди островковых клеток различают: бета-инсулоциты. вырабатывающие инсулин (их 70 %); альфа-инсулоциты, образующие глюкагон (их 20%); С, Д, РР- инсулоциты, продуцирующие соматостатин, панкреатические полипептиды и др.

По отношению к брюшине поджелудочная железа лежит рефонернтонеально.

- Кровоснабжение: артериальная кровь поступает по а. pancreatoduodenahs superior из a. gastroduodenalis из a. hepatica communis из truncus coeliacus; по a. pancreatoduodenalis inferior из а. mesenterica superior; по аа. pancreatici из a. lienalis из truncus coeliacus (ветвиpars abdominalis aortae); отток крови происходит по одноименным венам в систему v. portae.

- Иннервация: по ходу органа нервные волокна формируют так называемое поджелудочное сплетение, plexus pancreaticus:

а) афферентная иннервация обеспечивается передними ветвями нижних грудных спинномозговых нервов (спинальная иннервация); по п: pancreatici п. vagi (бульбарная иннервация),

б) симпатическая иннервация обеспечивается от plexus pancreaticus, которое формируется из plexus coeliacus по ходу селезеночной артерии;

в) парасимпатическая иннервация обеспечивается rr. pancreatici п. vagi.

- Лнмфоотток: отток лимфы осуществляется в nodi lymphatici pancreatici, pancreatoduodcnales, lienales et coeliaci.

Источник: Гайворонский И.В., Ничипорук Г.И, «Анатомия пищеварительной системы. Строение, кровоснабжение, иннервация, лимфоотток. Учебное пособие. 2-е издание» 2006

А так же в разделе «ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА »

- ОБЩАЯ СПЛАНХНОЛОГИЯ

- Строение паренхиматозных органов

- Небо

- Мышцы мягко! о неба

- СЛЮННЫЕ ЖЕЛЕЗЫ

- ЯЗЫК

- ГЛОТКА

- ПИЩЕВОД

- ЖЕЛУДОК

- ТОНКАЯ КИШКА

- Брыжеечная часть тонкой кишки

- ПЕЧЕНЬ

- ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ

- ТОЛСТАЯ КИШКА

- ПРЯМАЯ КИШКА

- МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БРЮШИНЫ

Источник

Лечение рака >> Книги по онкологии >>

А. Н. Великорецкий и др., «Оперативное лечение рака поджелудочной железы»

Издание 1-го Моск. мед. ин-та им. И. М. Сеченова, М., 1959 г.

OCR Wincancer.Ru

Приведено с небольшими сокращениями

Различные патологические процессы, протекающие как в глубине паренхимы, так и под капсулой поджелудочной железы, сопровождаются, как известно, значительными, порой резчайшими болями. Это зависит от богатой и высокодифференцированной нервной сети поджелудочной железы, от непосредственной связи ее с крупными нервными сплетениями и узлами спинного мозга.

Являясь единственной, по существу, железой человека, в которой имеются столь тесные взаимоотношения эндокринной и экзокринной систем, поджелудочная железа иннервируется из 2 основных источников — от симпатического и блуждающего нервов и обильно снабжена чувствительными нервными окончаниями (В. Ю. Первушин, 1956).

Симпатическая иннервация железы осуществляется солнечным, печеночным, селезеночным, верхне-брыжеечным и левым почечным сплетениями. Парасимпатическая иннервация осуществляется за счет ветвей блуждающего нерва.

Вопрос о непосредственном подходе ветвей n. vagi к поджелудочной железе долгое время оставался неясным. Некоторые авторы считали, что прямых ветвей блуждающего нерва к поджелудочной железе нет, а отдельные ветви проходят через узлы солнечного сплетения. Однако Д. М. Голуб доказал отхождение ниже диафрагмы самостоятельной ветви n. vagus к железе. Ветвь эта, сопровождая вначале левую желудочную артерию до места отхождения ее от чревной, поворачивает далее книзу к поджелудочной железе.

Р. С. Новоселова указывает на участие обоих блуждающих нервов в иннервации поджелудочной железы как непосредственно, так и через солнечное сплетение.

А. В. Вагановой удалось проследить ветви правого блуждающего нерва, идущего к железе, минуя солнечное сплетение, причем слева такая ветвь не была обнаружена.

По данным П. А. Евдокимова, от солнечного сплетения справа от чревной артерии идет крупная ветвь, которая погружается в вещество головки железы, отдавая анастомоти-ческие веточки. В переднюю толщу головки идут также ветви от переднего печеночного сплетения, которые, прободая вещество железы, образуют нервные сплетения, сопровождающие желудочно-сальникозую, желудочно-двенадцатиперстную и поджелудочно-двенадцатиперстную артерии.

По П. А. Евдокимову, поджелудочная железа имеет 2 собственных нервных сплетения, расположенных в толще ее по передней и задней поверхностям и анастомозирующих между собой. Переднее сплетение лежит поверхностней протока. В нем анастомозируют ветви 3 сплетений: печеночного, солнечного, селезеночного. При этом больше всего нервов располагается в области головки.

Заднее сплетение составляется из нервных стволов солнечного, печеночного и верхнего брыжеечного сплетений. Отдельные ветви, окружая нижнюю поджелудочно-двенадцатиперстную артерию, образуют замкнутую дугу и подходят к двенадцатиперстной кишке. Нервы проникают в поджелудочную железу не только вместе с сосудистыми стволами, но и самостоятельно.

В соединительнотканной строме железы, между ее дольками, крупные пучки следуют вместе с сосудами и выводными протоками, анастомозируя друг с другом. Это «тяжи шванновского симпласта, в котором проходят мякотные и безмякотные нервные волокна, образующие в совокупности единое нервное сплетение органа. По ходу сплетения лежат нервные узелки, содержащие от 4—6 до 40—60 нервных клеток, имеющих, по-видимому, парасимпатическую природу» (В. Ю. Первушин, 1958). В. Ю. Первушин считает, что не следует подразделять нервные сплетения поджелудочной железы, а надо говорить о едином нервном сплетении органа, представленном мякотными и безмякотными волокнами. При этом нервные волокна образуют лишь отдельные дополнительные сплетения вокруг ацинусов, островков, сосудов. Нервые узелки особенно густо оплетают выводные протоки, располагаясь даже в их адвентиции. У места впадения главного панкреатического протока в двенадцатиперстную кишку встречаются чувствительные окончания, переплетающиеся и в стенке панкреатического, и в стенке общего желчного протоков. Это дало право В. Ю. Первушину высказать мысль, что импульсы с дистальных отделов обеих протоков могут поступать в центральную нервную систему одновременно. Он считает, что сохранность нервного аппарата протоков при манипуляциях на них является непременным условием для нормальной деятельности сфинктера Одди.

Артерии поджелудочной железы иннервируются от периартериальных нервных сплетений, причем в оболочках артерий образуются крупно- и мелкопетлистые сплетения. В этом принимают участие и ветви обоих блуждающих нервов.

Чувствительная иннервация поджелудочной железы осуществляется за счет ветвей, идущих в составе больших чревных нервов, причем чувствительные волокна к головке идут по правому, а к хвосту по левому нерву. Пути симпатической иннервации совпадают с ходом чувствительных проводников. При перерезке спинного мозга на уровне восьмого грудного сигмента отмечались (П. Ф. Степанов и К. Г. Таюшев, 1957) наиболее интенсивные дегенеративные изменения нервных волокон поджелудочной железы.

Исследования показали (Е. А. Воробьева, В. Ю. Первушин), что чувствительная иннервация поджелудочной железы осуществляется волокнами, принадлежащими нервным клеткам D V —D XII межпозвоночных спиномозговых узлов с обеих сторон.

Изучению лимфатической системы и путей лимфооттока поджелудочной железы посвящено значительное количество работ. Лимфоотток от поджелудочной железы совершается по 4 основным направлениям: вверх, вниз, направо и налево (Е. Н. Малиновская, 1952) по лимфатическим сосудам и этапным лимфоузлам. И. И. Косицын (1946) отмечает, что лимфатические сосуды распределяются под серозным покровом поджелудочной железы 2 слоями: поверхностным и глубоким. 1-й слой лежит непосредственно под серозным покровом, 2-й — между этим слоем и паренхимой железы. Анастомозируя между собой, сосуды образуют густую сеть на передней и задней поверхности поджелудочной железы.

По данным Б. И. Брагина (1953), из глубины поджелудочной железы лимфатические сосуды собираются группами вокруг мелких артериальных стволиков и идут рядом с ними по направлению к противоположному току крови.

Проведенные микроскопические исследования показали, что лимфососуды паренхимы поджелудочной железы начинаются из капиллярной сети железы, сливаются в более крупные протоки, залегая в междольковой соединительной ткани. Сосуды сопровождают выводные протоки и кровеносные сосуды, образуя петлистые сети на наружной стенке выводных протоков. Далее они идут к более крупным сосудистым стволам, вступая, затем, в лимфоузлы 1-го этапа. Лимфатические сосуды головки и крючкообразного отростка железы располагаются по ходу поджелудочно-двенадцатиперстных артерий (передних и задних). Последние тесно связаны с серозным покровом двенадцатиперстной кишки.

Лимфоузлы, расположенные в зоне поджелудочно-двенадцатиперстных артерий, являются узлами 1-го этапа печеночной зоны для головки и крючкообразного отростка поджелудочной железы. Они залегают здесь 6 группами (В. И. Брагин, 1953), вблизи места погружения общего желчного протока в паренхиму поджелудочной железы залегают узлы, принимающие все лимфатические сосуды от желчного пузыря и отдельные сосуды от поджелудочной железы. Здесь первый этап слияния (Н. Р. Лейцингер, 1952). При этом непосредственного слияния отводящих лимфатических сосудов желчного пузыря и поджелудочной железы, без участия лимфатических узлов, Лейцингеру отметить не удалось.

Лимфоузлы второго этапа для головки залегают на уровне верхней брыжеечной артерии 4 группами, расположенными обычно между аортой и нижней полой веной.

Лимфоузлы третьего этапа находятся на уровне начала почечных артерий, при том наиболее типичным их расположением (по Малиновской) следует считать: 1) позади нижней полой вены по ходу правой почечной артерии; 2) между аортой и нижней полой веной; 3) на аорте, у края левой почечной вены.

Отток от тела железы совершается в лимфоузлы первого этапа, расположенные вдоль селезеночной артерии по верхнему краю железы и у истоков верхней брыжеечной артерии у нижнего ее края. Регионарные лимфоузлы верхнебрыжеечной зоны состоят из 4 групп и окружают верхние брыжеечные артерии и вену. Лимфоузлы второго этапа лежат вокруг чревной артерии и по ходу печеночной и левой желудочной артерии и связаны с лимфатическими сосудами задней поверхности тела желудка. Книзу узлы второго и третьего этапов располагаются цепочкой или группами у истоков почечных и брыжеечных артерий и принимают в себя лимфатические сосуды поперечноободочной кишки (Л. С. Беспалова, 1950).

Лимфоотток от хвостового отдела железы осуществляется в лимфоузлы, расположенные 4 цепочками по ходу селезеночных сосудов. В эти узлы вступают также лимфатические сосуды селезенки и дна желудка.

Дальнейший отток лимфы происходит в узлы, окружающие аорту. При этом коллекторы, расположенные по правой полуокружности аорты, принимают лимфу от печеночной зоны. Лимфа из верхней брыжеечной зоны впадает в коллектор по передней поверхности аорты. Селезеночная зона несет лимфу в узлы, лежащие по левой полуокружности аорты. Конечным местом слияния лимфы всех зон поджелудочной железы являются парааортальные лифмоузлы, расположенные на уровне отхождения почечных артерий. Этот пункт служит также местом объединения лимфатических систем поджелудочной железы, желудка, поперечноободочной кишки и селезенки.

Существует постоянная связь между лимфатическими узлами поджелудочной железы и других органов. В 95% случаев отмечена связь между желчным пузырем и поджелудочной железой и в 48,9% — между поджелудочной железой и двенадцатиперстной кишкой. Общие лимфоузлы наиболее часто располагаются по задней поверхности головки железы, по ходу печеночных артерий и в окружности аорты.

Клинические наблюдения 3. А. Топчиашвили (1958), а также патологоанатомические М. А. Потекаевой показали, что наиболее часто при раке головки поджелудочной железы поражались перипанкреатические и забрюшинные лимфоузлы, лимфоузлы в области желчных путей и ворот печени; несколько реже — околоаортальные, околожелудочные и мезентериальные узлы.

3. А. Топчиашвили считает, что общим путем метастазирования для каждого из отделов поджелудочной железы может быть грудной лимфатический проток с лежащими рядом с ним лимфоузлами.

См. далее: Патологическая анатомия >>

Питание при раке

Каким должно быть питание при онкологических заболеваниях? Какие продукты абсолютно противопоказаны при той или иной форме рака?

Узнать подробности >>

Фитотерапия в онкологии

Фитотерапия способна оказать существенную помощь не только в лечении онкологических заболеваний, но также и в их профилактике.

Узнать подробности >>

Наследственность и рак

Многих людей, имеющих у себя или у родственников онкологическое заболевание, интересует вопрос: передается ли рак по наследству?

Узнать подробности >>

Рак при беременности

Лечение рака во время беременности является довольно сложным, ведь большинство лекарственных средств обладает токсичностью.

Узнать подробности >>

Беременность после рака

Какие перспективы у беременности после перенесенного онкологического заболевания? Следует ли выдерживать срок после лечения рака?

Узнать подробности >>

Профилактика рака

Профилактика является важной частью общей борьбы с онкологическими заболеваниями. Как же уменьшить вероятность возникновения рака?

Узнать подробности >>

Паллиативное лечение рака

Что представляет из себя паллиативное лечение рака? Как оно может повлиять на качество жизни онкологического больного и изменить ее к лучшему?

Узнать подробности >>

Новые методы лечения рака

Учеными разработано достаточно много перспективных методов лечения рака, пока еще не признанных официальной медициной. Но все может измениться!

Узнать подробности >>

Статистика онкозаболеваний

Статистика заболеваемости раком, к сожалению, неутешительна: наблюдается рост числа заболевших, при этом болезнь «молодеет».

Узнать подробности >>

О «народной» медицине

Иногда «народными» методами удается победить рак, но тех, кто уповал только на них и в итоге покинул этот мир раньше времени – намного больше.

Узнать подробности >>

Как бороться с раком?

Как найти силы для борьбы с раком? Как не впасть в отчаяние от возможной инвалидности? Что может послужить надеждой и смыслом жизни?

Узнать подробности >>

Как помочь близким?

Как помочь близкому человеку жить с диагнозом «рак»? Нужна ли «ложь во спасение»? Как вести себя, чтобы близкие люди меньше страдали?

Узнать подробности >>

Стресс и рак

Бытует такое мнение, что постоянные стрессовые ситуации способны привести к развитию онкологических заболеваний. Так ли это?

Узнать подробности >>

Борьба с кахексией

Многие онкологические больные часто страдают от резкой потери веса. Чем это вызвано и можно ли как-то справиться с этой проблемой?

Узнать подробности >>

Уход за лежачими больными

Правила ухода за больными, вынужденными постоянно находиться в кровати, имеют свои особенности и их нужно обязательно знать.

Узнать подробности >>

Источник